- Жостер слабительный лекарственное сырье

- Крушины кора (Frangulae cortex) инструкция по применению

- Владелец регистрационного удостоверения:

- Лекарственная форма

- Форма выпуска, упаковка и состав препарата Крушины кора

- Фармакологическое действие

- Показания препарата Крушины кора

- Режим дозирования

- Побочное действие

- Противопоказания к применению

- Применение при беременности и кормлении грудью

- Применение у детей

- Особые указания

- Передозировка

- Условия хранения препарата Крушины кора

- СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: ПРЕПАРАТЫ ВЫБОРА

Жостер слабительный лекарственное сырье

В медицинской практике широко применяются лекарственные препараты на основе лекарственного растительного сырья (ЛРС), содержащего антраценпроизводные [4, 5], а именно: листья и плоды кассии остролистной (Сassia acutifolia Del.), или сенны александрийской (Senna alexandrina Mill.), листья и плоды кассии узколистной (Cassia angustifolia Vahl.), трава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.) и трава зверобоя пятнистого (Hypericum maculatum Grantz.).

Одной из актуальных проблем в фармации является совершенствование методов анализа ЛРС и фитопрепаратов, причем одной из противоречивых проблем с точки зрения фармакопейного анализа является стандартизация ЛРС, содержащего антраценпроизводные. Внедрение методов тонкослойной хроматографии (ТСХ) и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) открыло новые возможности для целей стандартизации ЛРС и фитопрепаратов, что нашло отражение в вышедшей в свет Государственной фармакопее Российской Федерации XIII издания [2]. в Государственную фармакопею Российской Федерации XIII издания включены виды сырья вышеперечисленных лекарственных растений: ФС.2.5.0038.15 «Сенны листья», ФС 2.5.0021.15 «Крушины ломкой кора», ФС 2.5.0014.15 «Жостера слабительного плоды», 2.5.0052.15 «Щавеля конского корни» и 2.5.0015.15 «Зверобоя трава», однако по-прежнему актуальной остается проблема совершенствования методов стандартизация ЛРС и фитопрепаратов,

Цель настоящих исследований – научное обоснование методологических подходов к стандартизации лекарственного растительного сырья, содержащих антраценпроизводные.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования служили кора крушины ломкой (Frangula alnus Mill.), плоды жостера слабительного (Rhamnus cathartica L.), корни щавеля конского (Rumex confertus Willd.), листья сенны александрийской (Cassia acutifolia Del.), трава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.) и трава зверобоя пятнистого (Hypericum maculatum Grantz.), а также антраценпроизводные и флавоноиды, выделенные из вышеперечисленного ЛРС. Выделение индивидуальных веществ из ЛРС осуществляли с использованием колоночной хроматографии. Контроль за разделением веществ осуществляли с помощью ТСХ-анализа на пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ». Cпектры ЯМР 1Н и ЯМР 13С получали на приборе «Bruker AM 300», масс-спектры снимали на масс-спектрометре «Kratos MS-30», регистрацию УФ-спектров проводили с помощью спектрофотометра «Specord 40» (Analytik Jena).

Результаты исследования и их обсуждение

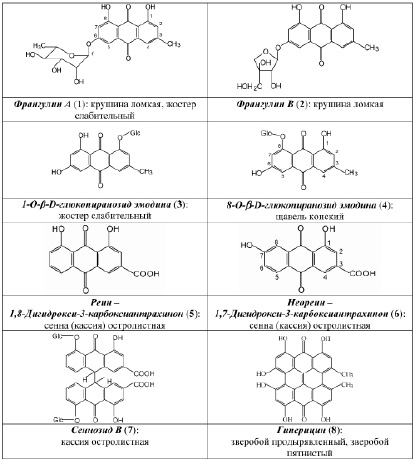

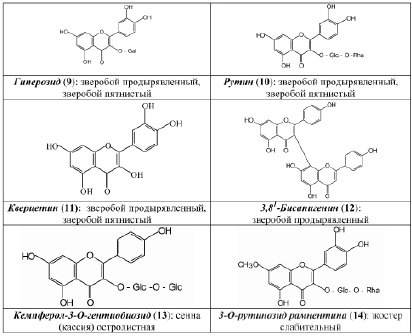

В результате исследования компонентного состава коры крушины ломкой, плодов жостера слабительного, корней щавеля конского, листьев сенны александрийской, травы зверобоя продырявленного и травы зверобоя пятнистого выделены в индивидуальном виде доминирующие вещества, представленные антраценпроизводными (1–8) (рис. 1) и флавоноидами (9–14) (рис. 2).

В ходе научного обоснования подходов к стандартизации ЛРС, содержащего антраценпроизводные, нами принималось во внимание то обстоятельство, что наряду с антраценпроизводными в сырье содержатся и другие БАС, частности, флавоноиды и дубильные вещества [3], которые представляют интерес с точки зрения диагностики. Так, в листьях сенны александрийской и сенны узколистной флавоноид кемпферол-3–O-гентиобиозид (13) является доминирующим фенольным компонентом и во многом определяет УФ-спектр водно-спиртовых извлечений сырья данных растений. в плодах жостера слабительного доминирующим фенольным компонентом является 3–О-рутинозид рамнетина (14) (флавоноид). в корнях щавеля конского второй группой БАС являются дубильные вещества. Трава зверобоя продырявленного и трава зверобоя пятнистого с точки зрения химической классификации относятся к флавоноидам, однако очень важным является учет наличия в сырье данных растений антраценпроизводных, которые обусловливают антидепрессантное действие лекарственных препаратов на основе травы зверобоя и рассматриваются за рубежом как их критерии качества.

Следовательно, успешное решение проблемы стандартизации возможно лишь на основе учета совокупной значимости содержащихся в сырье различных групп БАС.

Качество сырья «Зверобоя трава» регламентирует ГФ РФ XIII издания (ФС.2.5.0015.15). Раздел «Подлинность» наряду с внешними и микроскопическими признаками включает определение основных групп биологически активных веществ с использованием ТСХ и стандартного образца рутина (10), являющегося 3–О-рутинозидом кверцетина (11). на наш взгляд, в данном методе целесообразно было бы использование ГСО гиперозида (9) – второго по значимости (после рутина) флавоноида для зверобоя продырявленного и доминирующего флавоноида в траве зверобоя пятнистого. Кроме того, использование второго стандарта в методиках – довольно часто применяемый методический подход, который соответствует современным тенденциям фармацевтического анализа.

Количественное определение суммы флавоноидов осуществляют методом дифференциальной спектрофотометрии при аналитической длине волны 415 нм с использованием ГСО рутина. на наш взгляд, было бы целесообразным определение в траве зверобоя не только суммы флавоноидов, но и суммы антраценпроизводных, принимая во внимание то обстоятельство, что данная группа веществ, во-первых, отвечает за антидепрессантный эффект, а, во-вторых, тот факт, что в Европейской фармакопее стандартизация данного сырья осуществляется по содержанию антраценпроизводных (в пересчете на гиперицин). Сравнительное исследование химического состава сырья фармакопейных видов зверобоя показало (метод ВЭЖХ), что в траве зверобоя продырявленного среди флавоноидов преобладает рутин [5], тогда как в траве зверобоя пятнистого доминирует гиперозид (9). Кроме того, в последнем виде не обнаружен 3,811–бисапигенин (12), содержащийся в траве зверобоя продырявленного и обладающий, по нашим данным, антидепрессантной активностью. Результаты данных исследований свидетельствуют о целесообразности стандартизации сырья и препаратов зверобоя не только по содержанию флавоноидов, но и антраценпроизводных.

Рис. 1. Антраценпроизводные фармакопейных растений

Рис. 2. Флавоноиды антраценсодержащих фармакопейных растений

Одной из нерешенных проблем с точки зрения фармакопейного анализа является стандартизация сырья видов кассии, или сенны. Целесообразность внедрения новых современных методов анализа связана с тем, что в существующих подходах к анализу не в полной мере используется все разнообразие химического состава сырья кассии [1, 2, 6–8]. на наш взгляд, актуальным является учет значимости флавоноидов, в частности, кемпферол-3–О-гентиобиозида (13), как по содержанию, так и по возможному вкладу в фармакологическое действие препаратов на основе кассии.

С использованием ТСХ обнаружено, что именно кемпферол-3–О-гентиобиозид является доминирующим компонентом листьев сенны. на наш взгляд, обнаружение методом ТСХ данного соединения, диагностически значимого для листьев сенны, является перспективным подходом в плане идентификации сырья данного растения. Это тем более важно, что в силу невысокого содержания сеннозида а и в в листьях кассии [6, 8] определение данных антрагликозидов методом ТСХ весьма проблематично. по нашим данным, доминирующим соединением листьев кассии является близкий к реину (5) по хроматографической подвижности и физико-химическим характеристикам 1,7–дигидрокси-3–карбоксиантрахинон (6), являющийся новым природным соединением.

Кроме того, методика количественного определения суммы антраценпроизводных, включенная в ФС.2.5.0038.15 «Сенны листья», на наш взгляд, имеет ряд недостатков: является многостадийной и небезопасной, включающей такие стадии, как кислотный гидролиз, многократную экстракцию сырья, обработку диэтиловым эфиром – легкокипящим огнеопасным растворителем. Методики количественного определения антраценпроизводных, включенные в зарубежные фармакопеи, с точки зрения пробоподготовки сопоставимы с ГФ СССР XI издания [1] и ГФ РФ XIII издания (ФС.2.5.0038.15 «Сенны листья») и отличаются только значением используемой аналитической длиной волны (515 нм вместо 523 нм), а также подходом [7], предусматривающим расчет содержания на сеннозид в (7).

В соответствии с Европейской фармакопеей для расчета содержания суммы антраценпроизводных целесообразно использовать теоретическое значение удельного показателя поглощения (240) стандартного образца сеннозида в [7]. Видимо, поэтому наблюдается расхождения в регламентируемых числовых показателях: содержание сырье суммы агликонов антраценового ряда в пересчете на хризофановую кислоту не менее 1,35 % и содержание суммы антрагликозидов не менее 2,5 % в пересчете на сеннозид B [7].

Аналогичные проблемы нами решены и при разработке методик качественного и количественного анализа плодов жостера слабительного, коры крушины ломкой и корней щавеля конского [4], в случае которых обосновано использование стандартных образцов франгулина а (1) и 8–О-b-D-глюкопиранозида эмодина (4). Так, в случае коры крушины ломкой ГФ РФ XIII издания раздел «Подлинность» включает определение основных групп биологически активных веществ с использованием ТСХ и стандартного образца барбалоина. Методический подход, предусматривающий определение подлинности по отсутствию барбалоина, который в отличие от франгулина а (1) и франшулина в (2) не содержится в коре крушины, представляется ошибочным решением. Что касается раздела «Количественное определение», то представляется нелогичным включение в ГФ РФ XIII издания (двух методик – из ГФ СССР XI издания (в пересчете на истизин) и Европейской фармакопеи (в пересчете на глюкофрангулин А). Видимо, поэтому числовой показатель «сумма антрагликозидов» в отечественной и европейской фармакопеях отличаются значительно – 4,5 % и 7 % соответственно. Нами на примере данного сырья показано, что определение содержания антраценпроизводных целесообразно определять без сочетания таких стадий или процессов, как кислотный гидролиз (ледяная уксусная кислота) и экстракция (диэтиловый эфир). при этом определение содержания суммы антраценпроизводных осуществляется методом спектрофотометрии при длине волны 524 нм в пересчете на франгулин А, являющийся доминирующим антрагликозидом коры крушины.

Выводы

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили научно обосновать новые подходы к стандартизации фармакопейных видов ЛРС, содержащих антраценпроизводные. Доказано, что в сырье растений (виды зверобоя, виды кассии, жостер слабительный), содержащих одновременно антраценпроизводные и флавоноиды, стандартизацию целесообразно осуществлять с учетом обеих групп действующих веществ.

Источник

Крушины кора (Frangulae cortex) инструкция по применению

Владелец регистрационного удостоверения:

Лекарственная форма

| Крушины кора |

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Крушины кора

| Сырье растительное — порошок | 1 фильтр-пакет |

| кора крушины | 2 г |

фильтр-пакеты (20) — пачки картонные.

Фармакологическое действие

Оказывает слабительное действие, обусловленное наличием антрагликозидов, вызывающих раздражение рецепторов слизистой оболочки толстого кишечника. Слабительный эффект наступает через 8-12 ч после приема препарата.

Показания препарата Крушины кора

Режим дозирования

3 фильтр-пакета (6.0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, закрывают и настаивают в течение 15 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь в теплом виде взрослые и дети старше 12 лет по 112 стакана на ночь и утром. Курс лечения 2-3 недели.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), ощущение дискомфорта в животе (метеоризм, спастические боли, тошнота).

Противопоказания к применению

Повышенная чувствительность к препарату, запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, кишечная непроходимость, синдром острого живота, аппендицит, энтерит, колит, метроррагия, острые лихорадочные состояния. Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение у детей

Особые указания

При длительном применении препаратов крушины может развиться привыкание и ослабление или отсутствие слабительного эффекта, поэтому целесообразно чередовать их с другими слабительными средствами. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, не требующее отмены препарата.

Передозировка

Коликообразные боли в животе, тенезмы, тошнота, рвота, диарея.

Условия хранения препарата Крушины кора

В сухом, защищенном от света месте; приготовленный настой — в прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Источник

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: ПРЕПАРАТЫ ВЫБОРА

ЛС, вызывающие усиление двигательной функции кишечника при непосредственном воздействии на него и ускоряющие выведение его содержимого, называются слабительными.

Преферанская Нина Германовна

Ст. преподаватель кафедры фармакологии фармфакультета ММА им. И.М. Сеченова, к.фарм.н.

Нарушения моторно-эвакуаторной функции толстой кишки наблюдаются у пациентов в любом возрасте и на протяжении многих столетий. Еще в египетских папирусах имеются указания по применению препаратов, которые ускоряют опорожнение кишечника при запорах. Под запором понимают хроническую задержку опорожнения кишечника более чем на 48 часов, сопровождающуюся затруднением акта дефекации, при повышении плотности каловых масс или чувством неполного опорожнения, при отхождении небольших количеств. Опорожнение кишечника должно быть ежедневно в одно и то же время, предпочтительно через 15–45 минут после завтрака, т.к. прием пищи стимулирует активность толстого кишечника. Близкими терминами к понятию «запор» являются: обстипация (запор), констипация (дословно «спрессованный»), копростаз (застой кала, каловый завал), колостаз (нечувствительность прямой кишки к каловым массам, отсутствуют стимулы к опорожнению), илеус (внезапно возникающая паралитическая непроходимость кишечника), дисхезия (нарушение опорожнения из-за дисфункции анальных сфинктеров). Причин, нарушающих моторную функцию кишечника и приводящих к возникновению запоров, огромное количество: изменение структуры кишечной стенки, патология аноректальной области (геморрой, анальные трещины), дисбактериоз кишечника, при заболеваниях (язвенная и желчно-каменная болезнь, сахарный диабет, гипотиреоз, анорексия невроза, болезнь Паркинсона и др.), при применении лекарственных средств (антацидов, опиатов, некоторых гипотензивных, НПВС, нейролептиков и др.), при голодании, соблюдении строгих диет и при применении пищи, не содержащей или содержащей мало пищевых волокон, растительной клетчатки. Запорами чаще страдают маленькие дети, пожилые люди и прикованные к постели больные.

Основная цель назначения слабительных средств – опорожнение кишечника. Действие этих препаратов связано с их способностью прямо или опосредованно стимулировать рецепторы слизистой оболочки кишечника и вызывать рефлекторное усиление перистальтики. Слабительные средства применяют при острых и хронических запорах, разного рода отравлениях, в том числе пищевых, с целью более быстрого удаления яда из кишечника, перед хирургическими вмешательствами, особенно на желудочно-кишечном тракте и некоторых других состояниях. Слабительные средства не рекомендуется назначать на длительный период применения во избежание нарушения функций кишечника, при спастических запорах и кишечной непроходимости. Опасно применять слабительные средства во время беременности (особенно касторовое масло), при геморрое и других заболеваниях, где очень высок риск развития кровотечений. Они применяются при алиментарных (хронических), атонических, эндокринных, нейрогенных, психогенных и при острых запорах. Постоянный запор увеличивает риск развития холелитиаза (желчнокаменная болезнь), микробного биоциноза, диспепсии, дивертикулита и др. заболеваний, а в некоторых случаях является симптомом тревоги или фактором риска в развитии таких страшных болезней, как колоректальный рак, мелоноз толстой кишки.

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛАБИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

По механизму действия они подразделяются на: ЛС, вызывающие химическое раздражение интерорецепторов кишечника; ЛС, увеличивающие объем химуса и вызывающие механическое раздражение рецепторов кишечника; ЛС, смазывающие и размягчающие каловые массы.

По локализации они разделяются на препараты, преимущественно влияющие на тонкий и толстый кишечник, и те, которые действуют на всем протяжении кишечника.

По происхождению: на препараты, получаемые из природного сырья и синтетические. По силе послабляющего действия подразделяются на препараты, вызывающие нормально-оформленный, кашицеобразный и жидко-водянистый стул с 3–4 актами дефекации.

По применению: подразделяются на препараты для лечения хронического запора (атонического, преходящего или алиментарной природы), острого запора, залеченного запора, и препараты, применяемые в комплексной терапии заболеваний. Наиболее часто пользуются смешанной классификацией: 1. Синтетические (полусинтетические) средства. 2. Препараты природного происхождения. 3. ЛС, способствующие увеличению объема содержимого кишечника. 4. ЛС, смазывающие и размягчающие содержимое кишечника.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

К средствам, полученным синтетическим путем, относятся: бисакодил (дульколакс), натрия пикосульфат (гутталакс, слабилен), которые оказывают послабляющее действие через 6–10 часов. Оба препарата не всасываются в тонкой кишке и вызывают химическое раздражение рецепторов слизистой оболочки толстой кишки и усиливают перистальтику. Бисакодил в щелочной среде гидролизуется, натрия пикосульфат гидролизуется под влиянием кишечных микроорганизмов с образованием активных метаболитов. Активные метаболиты вызывают химическое раздражение нервных окончаний, стимулируют интерорецепторы и усиливают перистальтику слизистой оболочки толстой кишки. Препараты угнетают реабсорбцию электролитов (Na+, K+) и воды, увеличивают их содержание в просвете кишечника. Накопившаяся вода способствует разжижению и ускоряет продвижение содержимого кишечника. Побочными эффектами этих препаратов являются боли в животе, диарея. Их нельзя принимать беременным, во время кормления грудью и детям до 4 лет.

К препаратам, повышающим осмотическое давление в кишечнике, относятся синтетические препараты: дисахарид лактулозы и макрогол 4000.

Лактулоза (порталак, дюфалак, прелакс, нормаза) при пероральном приеме не всасывается из ЖКТ, задерживает воду и повышает осмотическое давление, усиливается перистальтика кишечника, увеличивается объем каловых масс, размягчается стул, что способствует устранению запора. Препарат нормализует работу кишечника, не влияя на частоту стула, при этом стимулируя размножение молочнокислых бактерий, под действием микрофлоры расщепляется на низкомолекулярные органические кислоты, что приводит к понижению pH в просвете толстого кишечника. Содержимое кишечника подкисляется, угнетается образование и абсорбция азотсодержащих токсинов, из организма выводится аммиак. При применении препарата наблюдаются побочные эффекты – тошнота, диарея, метеоризм, боль в брюшной области.

Макрогол 4000 (форлакс) представляет собой длинные линейные полимеры, которые с помощью водородных связей способны удерживать молекулы воды в просвете кишечника и увеличивают объем его содержимого. Слабительный эффект препарата развивается через 24–48 часов, за счет механического раздражения и разжижения содержимого кишечника.

К слабительным средствам, оказывающим преимущественно влияние на двигательную активность толстого кишечника, относятся растительные препараты, содержащие антрагликозиды. К данной группе слабительных относятся препараты: корня ревеня, коры крушины (рамнил), плоды жостера, лист сенны (кассия остролистная или александрийский лист) – сеназиды А и Б (глаксена, сенадексин, сенаде), антрасеннин, сенналакс, агиолакс, кафиол, регулакс. Антрагликозиды расщепляются до действующих веществ: эмодин (триоксиметилантрахинон) и хризофановую кислоту (диоксиметилантрахинон), которые раздражают интерорецепторы кишечника и вызывают усиление ее перистальтики с последующим опорожнением. Метаболизм препаратов происходит постепенно, медленно накапливаются антрахиноны, поэтому послабляющее действие развивается через довольно большой промежуток времени (8–12 час) после приема препарата. Применяются главным образом при хронических (привычных) запорах, обусловленных атонией кишечника. При приеме препаратов этой группы функция толстого кишечника не нарушается, и поэтому их можно назначать для длительного применения. Однако содержащиеся в растениях смолистые вещества могут раздражать кишечник и вызывать спастические явления, проявляющиеся болезненностью. Мягким действием обладают препараты сенны.

Касторовое масло получают из клещевины обыкновенной (Ricinus communis L.). Механизм слабительного действия касторового масла основан на омылении под влиянием пищеварительных ферментов тонкого кишечника с образованием глицерина и рициноловой кислоты. Рициноловая (оксиолеиновая) кислота вызывает химическое раздражение преимущественно рецепторов слизистой оболочки тонкого кишечника и в меньшей степени толстого. Облегчается продвижение содержимого кишечника, за счет выделившегося глицерина и усиливается его перистальтика, что способствует оказанию мягкого послабляющего эффекта. Касторовое масло наиболее часто применяется в детской практике. У женщин при его применении одновременно возникает рефлекторное сокращение мышц матки. Поэтому его нельзя применять в качестве слабительного во время беременности. Однако этот эффект касторового масла применяют в акушерской практике для усиления родовой деятельности. Капсулы с касторовым маслом не применяют длительно, т.к. нарушается аппетит и пищеварение.

К группе солевых слабительных относятся натрия сульфат (глауберова соль), соль карловарская искусственная, магния сульфат (английская соль, горькая соль), моршинская слабительная соль. Послабляющий эффект при приеме солевых слабительных наблюдается через 4–6 часов. Механизм действия солевых слабительных основан на плохом всасывании в кишечнике, что создает в нем повышенное осмотическое давление и задерживает воду. Слабительные соли назначают при острых запорах, когда необходимо быстро опорожнить кишечник. Применяют в растворе, разовую дозу растворяют в 1/2 стакана воды и запивают одним или двумя стаканами воды, чтобы ускорить наступление послабляющего действия. Солевые слабительные особенно показаны при отравлениях, так как, с одной стороны, вызывают опорожнение кишечника, с другой, замедляют всасывание на всем протяжении кишечника, препятствуя поступлению токсических веществ и ядов в кровь.

ПРЕПАРАТЫ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Увеличивают объем содержимого кишечника и препараты природного происхождения: морская капуста (ламинария), ламинарид, севидал, агар-агар, семена подорожника блошного и его препараты (натуролакс, натур-кер, агиолакс), слизь льняного семени, отруби. Слабительный эффект этих препаратов связан с набуханием содержимого кишечника и механическим раздражением его рецепторов. Агиолакс – комбинированный препарат, содержащий семена подорожника блошного, плоды сенны остролистной, экстракт ромашки, слизистые вещества и сахарозу.

Для размягчения и смазывания содержимое толстого кишечника, при хронических запорах в качестве слабительных средств используют вазелиновое масло, а также растительные масла (оливковое, миндальное, хлопковое, кукурузное). Растительные масла всасываются, оказывают резорбтивное и мягкое послабляющее действие. Вазелиновое масло, в отличие от других масел, индифферентное, при приеме внутрь не подвергается расщеплению и не всасывается. Применяется по 1–2 ст.л. в день. Длительное время применять не рекомендуется.

Комбинированным слабительным эффектом, за счет входящих в состав ингредиентов, обладают свечи с глицерином. Глицерин обволакивает, смазывает содержимое и слизистую оболочку толстой кишки, таким образом, смягчает продвижение каловых масс. Содержащаяся в суппозиториях стеариновая кислота (стеарат натрия) при введении внутрь взаимодействует с интерорецепторами, оказывает раздражающее действие на них и рефлекторно усиливает перистальтику кишечника и стимулирует акт дефекации. Он обладает дегидротирующим, вяжущим, и противомикробным действием. Действие развивается через 15–20 минут. Длительное применение не рекомендуется во избежание явления раздражения прямой кишки, нельзя применять при геморрое, трещинах, воспалительных заболеваниях и опухоли.

Злоупотребление слабительными средствами недопустимо! Длительный постоянный их прием снижает чувствительность нервных окончаний кишечника, нарушает моторно-эвакуаторную функцию, вызывает атонию кишечника. Возникает синдром «рикошета». А это в свою очередь приводит к застою каловых масс, накоплению шлаков в кишечнике, нарушению усвояемости питательных веществ, витаминов и микроэлементов. При длительной и частой задержке пищи в кишечнике развивается гнилостная микрофлора, образуются токсины и ядовитые продукты ее жизнедеятельности, которые отравляют наш организм и приводят к различным патологическим процессам. То же самое происходит и при запорах. Опорожнять кишечник и восстанавливать функции ЖКТ необходимо обязательно. Начинать надо с изменения рациона питания, с диагностического обследования причин запоров, а слабительные средства применять только в исключительных случаях и непродолжительное время.

Источник