- Лечение кисты головного мозга народными средствами

- Арахноидальные кисты

- Ретроцеребеллярные кисты

- Дермоидные

- Эпидермоидные

- Шишковидные кисты

- Как лечить кисту головного мозга народными средствами

- Мифы про щитовидку. Читаем, проверяем, не верим

- Кисты и опухоли области шишковидного тела. Диагностика и лечение новообразований эпифиза

- 1. Шишковидное тело, или иначе эпифиз

- 2. Опухоли шишковидного тела и их симптомы

- 3. Киста шишковидного тела и ее симптомы

- 4. Лечение опухолей и кист шишковидного тела

- Железа шишковидная киста лечение народными средствами

Лечение кисты головного мозга народными средствами

Доброе время суток! Меня зовут Халисат Сулейманова — я фитотерапевт. В 28 лет себя вылечила от рака матки травами (больше про мой опыт выздоровления и почему я стала фитотерапевтом читайте здесь: Моя история). Перед тем как лечиться по народным методам описанным в интернете, просьба, консультируйтесь со специалистом и лечащим врачом! Это сэкономит ваше время и деньги, поскольку заболевания разные, травы и методы лечения разные, а есть еще сопутствующие заболевания, противопоказания, осложнения и так далее. Пока добавить нечего, но если Вам нужна помощь в подборе трав и методик лечения, можете меня найти вот по контактам:

Симптомы и типы кист

Многие симптомы, вызванные кистозными новообразованиями головного мозга, связаны с давлением кисты на мозг. Например, мозговые кисты могут привести к головной боли, поясняет Национальный институт неврологических расстройств и инсульта. У пациентов могут также развиваться судорожные приступы, если масса новообразований мешает электропроводности в мозге. Часто наблюдается тошнота, рвота и проблемы с памятью.

Основными типами мозговых кистозных новообразований являются:

- арахноидальные,

- коллоидные/ ретроцеребеллярные,

- дермоидные,

- эпидермоидные,

- шишковидные.

Арахноидальные кисты

Арахноидальные кисты находятся в пространстве между двумя внутренними слоями покрытий мозга, известными как мозговые оболочки. Лечение народными средствами арахноидальной кисты головного мозга часто заключается в употреблении общеукрепляющих средств и постоянном наблюдении, если они не растут и не вызывают проблем. Если опухоль растет в области, которая может вызвать проблему, врач может предложить операцию, которая обычно включает дренирование кисты, а затем хирургическое удаление ее.

Ретроцеребеллярные кисты

Эти новообразования содержат желатиновое вещество, называемое коллоидом. Они не могут быть скрыты годами. Они могут блокировать поток мозговой спинальной жидкости в мозг, который обеспечивает питательные вещества и очищает мозг. Хирургическое удаление является общим методом лечения; однако они часто находятся в труднодоступных местах. Тогда ретроцеребеллярную опухоль головного мозга лечат народными средствами.

Дермоидные

Эти новообразования содержат зрелую кожу с волосяными фолликулами и иногда потовыми железами. Эти кисты могут нарушать открытое высвобождение их содержимого в мозг или спинной мозг, что приводит к менингиту, заражению оболочек головного мозга. Дермоидные опухоли обычно лечатся хирургическим удалением.

Эпидермоидные

Эпидермоидные кистозные образования развиваются как дермоидные кисты, но не содержат волосяных фолликулов или сальных желез. Эти кисты содержат густую желтоватую субстанцию и могут разрывать их содержимое в мозге и спинном мозге, что приводит к менингиту. Есть несколько редких случаев, когда эти кисты развиваются в раковые опухоли.

Шишковидные кисты

Они появляются в шишковидной железе, которая вырабатывает гормоны, важные для различных функций, таких как сон. Эти опухоли часто не вызывают проблем, однако иногда они могут приводить к головным болям, затруднениям памяти, затруднению ходьбы и могут увеличивать жидкость в мозге, что приводит к увеличению внутричерепного давления.

Ваш врач может рекомендовать хирургическое удаление в некоторых случаях, но есть травяные средства, чтобы избавиться от кистозных образований. Всегда консультируйтесь с врачом перед использованием трав для лечения.

Как лечить кисту головного мозга народными средствами

Существуют определенные неврологические симптомы, которые вы не сможете лечить с помощью альтернативных методов лечения, такие как:

- потеря памяти;

- тремор;

- мышечная слабость.

Это связано с тем, что эти симптомы возникают и происходят в мозге прямым результатом нажатия новообразования на мозг или нерв. Кроме того, многие неврологические симптомы могут быть опасными для жизни, и в таких случаях операция может быть наилучшим вариантом.

Источник

Мифы про щитовидку. Читаем, проверяем, не верим

Миф №1. Все проблемы с щитовидкой возникают из-за дефицита йода

Безусловно йод – это элемент, из которого формируются гормоны щитовидки, и его нехватка приведет к патологии. Пытаясь получить этот элемент из крови, щитовидка будет увеличиваться в размерах, становясь зобом. Физически человек чувствует вялость, депрессию. Нужно признать, что это одна из главных причин заболеваний щитовидки, но далеко не единственная, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Эндокринологии Первого МГМУ им Сеченова Олеся Гурова.

Миф №2. Ежедневная капля йода прекрасно восполняет недостаток элемента

Миф №3. Йодная сетка помогает щитовидке

Очень популярный в нашей стране способ лечить все, что угодно, – йодная сеточка. Но мало того, что она помогает редко, она может еще и навредить, тем более, если наносить ее в районе шеи! Большое количество йода, проникающее в организм, чревато возникновением патологии железы.

Миф №4. Уплотнение в районе щитовидки – это рак

Не стоит путать злокачественные образования и доброкачественные. В большинстве случаев в щитовидке возникает именно доброкачественный зоб. Увеличенная щитовидка у мужчин и у женщин – это повод обратиться к эндокринологу, записаться на УЗИ и сдать тест на антитела к гормонам. Увеличенный зоб не обязательно говорит об онкологии.

Миф №5. Щитовидка чревата проблемами лишь взрослым

Это заблуждение. Недостаток гормонов может быть даже врожденным. Без оперативного лечения возможны необратимые физические и умственные осложнения. Возможны другие заболевания, например, увеличивается риск получить еще и сахарный диабет. Если родился крупный ребенок, если он апатичен и страдает запорами, если реакция на окружающий мир заторможена или отсутствует, пора бить в тревогу. Но даже если эти симптомы не так выражены, например, ребенок просто кажется чрезмерно спокойным, редко плачет и много спит, важно отследить ситуацию на ранней стадии.

Гипертиреоз или Базедова болезнь – заболевание, которым чревата слишком активная щитовидка. Симптомы включают в себя и офтальмопатию (пучеглазие), однако, во-первых, это необязательный симптом, а во-вторых, путать причину и следствие не следует. Офтальмопатией могут страдать люди со здоровой щитовидкой.

Миф №7. Удаление щитовидки ломает жизнь человека

А вот тут все совсем не так. Единственное, что грозит человеку с удаленной щитовидной железой – это пожизненный прием таблеток, которые восполняют ее работу. Никаких других сложностей не возникнет. Притом надо понимать, что и хирургическое удаление – не единственный способ лечения гипертиреоза. Возможно лечение радиоактивным йодом, возможна медикаментозная терапия, с которой чаще всего и начинают.

В любом случае, при обнаружении у себя каких-либо симптомов не впадайте в панику, ни в коем случае не занимайтесь самолечением, а обратитесь к специалисту.

Источник

Кисты и опухоли области шишковидного тела. Диагностика и лечение новообразований эпифиза

1. Шишковидное тело, или иначе эпифиз

Шишковидное тело, или иначе эпифиз, орган, располагающийся в центральной части головного мозга между полушариями, и продуцирующий гормоны – мелатонин, серотонин, адреногломерулотропин.

Кроме того, от работы шишковидной железы зависит регуляция циркадных ритмов человека, т.е. соотношения режимов бодрствования и сна, коррекция выработки гормона роста, контроль над половым созреванием и поведением. Кроме того, считается, что эпифиз тормозит рост опухолей. Следует заметить, что функции этого органа до сих пор не изучены до конца.

В области шишковидного тела встречаются опухоли и кисты. Опухоли по различным данным регистрируются примерно в 1-2% случаев от числа всех мозговых новообразований. Кисты – более часто встречающаяся патология.

2. Опухоли шишковидного тела и их симптомы

Среди новообразований эпифиза наиболее распространены следующие виды опухолей:

- пинеоцитома – новообразование, отличающееся медленным ростом, состоящее из пинеалоцитов и составляющее примерно половину, а точнее – 45% опухолей эпифиза;

- пинеобластома – опухоль высокой степени злокачественности, состоящая из низкодифференцированных клеток. Отличается высокой способностью к метастазированию. Это, по сути, вторая большая доля (45%) всех опухолей шишковидного тела;

- опухоль паренхимы шишковидного тела (10% случаев), отличающаяся малопредсказуемым течением.

Среди симптомов новообразований эпифиза преобладают такие, которые связаны с фактором давления опухоли на задние отделы III желудочка и водопровод головного мозга:

- нарушения зрения (ослабление реакции на свет, двигательные параличи глазного яблока);

- снижение остроты слуха;

- нарушения координации движения, походки.

3. Киста шишковидного тела и ее симптомы

Киста представляет собой образование округлой формы, заполненное жидкостным содержимым, вырабатываемым эпифизом, и обладает полностью доброкачественным характером. Следует заметить, что в злокачественную опухоль киста никогда не перерастает. Это новообразование в очень редких случаях может оказывать негативное влияние на функции соседствующих с ним мозговых структур, и поэтому в основном протекает бессимптомно. Диагностируются кисты, как правило, случайно, во время медицинского обследования.

В случаях, когда кистозное образование достигает больших размеров и начинает оказывать давление на окружающие мозговые структуры, могут возникать следующие симптомы:

- беспричинные головные боли;

- тошнота, рвота;

- двоение в глазах, расфокусированная картинка;

- нарушение двигательной координации, неуверенная походка;

- гидроцефалия (при нарушении циркуляции ликвора из-за сдавления протока);

- психические расстройства.

4. Лечение опухолей и кист шишковидного тела

Основным методом лечения опухолей является хирургическая операция. Чаще всего перед нейрохирургом стоит необходимость выбора комплексного метода лечения (комбинации лучевой, хирургической и медикаментозной терапии) . Основная сложность лечения связана с гистологическим разнообразием новообразований и их опасной близостью к большим кровеносным сосудам.

Что касается кист, то в большинстве случаев они удалению не подлежат – за ними осуществляется постоянный врачебный контроль. Исключение составляют случаи, когда кисты достигают большого размера и удаляются с помощью хирургического вмешательства.

В случае развития гидроцефалии проводятся операции по дренированию, обеспечивающие отток избыточной жидкости.

Источник

Железа шишковидная киста лечение народными средствами

Введение. В последние годы возрастает интерес к шишковидной железе, что объясняется не только её способностью к выработке мелатонина, считающегося одним из факторов регуляции биоритмов, но и нейроэндокринным посредничеством с гормональной, нейромедиаторной активностью [1]. Из-за своего глубинного расположения сама шишковидная железа до появления томографических методов была труднодоступна для исследования, на рентгенограммах обычно была видна лишь в случаях её обызвествления. Даже с появлением компьютерной томографии, при отсутствии в ней объемных образований, исследователи продолжали ссылаться на данные, полученные в результате аутопсии, указывая при этом как размеры, так и вес железы, полученные в результате вскрытий. Заметный прорыв в этом вопросе произошел с появлением магнитно-резонансной томографии, когда при исследовании гипофиза тонкими срезами в сагиттальных сечениях шишковидная железа всегда попадала в плоскость сечения, и появилась возможность её детализации, четкого прижизненного описания. С этого момента внимание стали привлекать кисты в шишковидной железе, генез которых до сих пор остается во многом не ясным, как и подходы к кратности обследования и вообще лечения таких больных.

Цель исследования – проследить проспективно возможные изменения размеров и структуры шишковидной железы у женщин детородного периода в норме и при наличии гиперпролактинемии.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на магнитно-резонансных томографах двух типов: низкопольном с индукцией магнитного поля 0,28 Т (Magnetom Open, SIEMENS) и сверхпроводящем томографе Toshiba Titan с индукцией магнитного поля 1,5 Т. Оценке были подвергнуты сагиттальные (Т1, Т2), аксиальные (Т2) и фронтальные (Т1, Т2) сечения с толщиной срезов 3 мм по гипофизарным стандартным протоколам – в ряде случаев частичной их модификацией по толщине среза до 1,5-2 мм. Из общего количества обследованных больных с гиперпролактинемией (n>1000) сформирована случайная выборка (n= 45) в возрасте 20-40 лет (пролактин — 25-75 нг/мл.). Группу контроля составили здоровые лица (n=80) соответствующего возраста и пола, обследованные ранее по другим мотивам (пролактин до 25 нг/мл). При необходимости и наличии показаний использовалось контрастирование парамагнетиком в стандартных дозах. Наряду с оценкой структуры гипофиза, расчета его объема по формуле Di-Chiro-Nelson [2] проводились измерения размеров шишковидной железы в сагиттальных (Т1) и аксиальных (Т2) сечениях, анализировались анамнестические данные (приём противозачаточных средств, перенесенные инфекции, травмы, аллергия, риносинуситы, поздний пубертат). У лиц с выявленными кистами шишковидной железы и гиперпролактинемией проводилась терапия ингибиторами пролактина (в данной группе достинекс в дозе 5-10 мг в неделю), препаратами магния и венотониками. Повторные исследования МРТ гипофиза и шишковидной железы проводились с интервалами 1,5-2 года, причем динамика наблюдения в выбранной группе больных составила от 1 года до 10 лет. Контроль пролактина осуществлялся раз в 3-6 мес. У всех участников программы было получено информированное согласие о проведении исследования по протоколу экспертным советом при НИИ кардиологии.

Результаты исследования и обсуждение

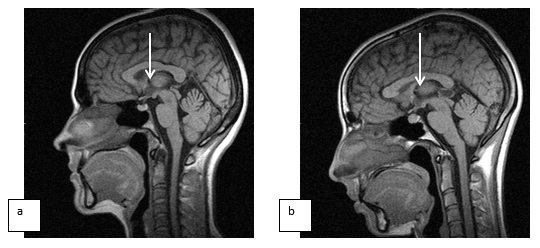

Ранее, при исследовании здоровых лиц контрольной группы, нами были выведены нормальные значения для размеров гипофиза, составившие (ширина/длина/высота) -1,2/0,8/0,5 см (± 12-20%). На основании МРТ-томограмм, выполненных при описании гипофиза и шишковидной железы у здоровых лиц 20-40 лет (основной детородный период, n =80), размеры шишковидной железы в Т1-сагиттальных сечениях в передне-заднем направлении составили – 6-8,5 мм; вертикальный размер – 4-5 мм. Шишковидная железа в норме представлена на рис. 1.

Рис. 1. Шишковидная железа, отмечена стрелкой (a — Т1 — сагиттальное сечение, с толщиной срезов 3 мм; b — киста шишковидной железы, Т1 — сагиттальное сечение).

Киста шишковидной железы 9х13 мм с частичной компрессией водопровода, микроаденома до 3 мм передней доли

Полученные размеры отличаются от размеров шишковидной железы, приводимых в анатомических руководствах, что объясняется тем фактом, что там описываются усредненные значения по всем возрастным группам, причем, как правило, на патоморфологическом материале, а не взятом от живых людей. Кроме того, известен тот факт, что шишковидная железа и её пик активности приходится на детский возраст, и к 6 годам она редуцируется, уменьшается в размерах. Сохранение её или увеличение в наших случаях у больных с гиперпролактинемиями соотносилось с отклонением в структуре гипофиза и, как следствие, затянувшимся пубертатом, дисменореями, бесплодием. В репродуктивном периоде её увеличение, возможно, также обуславливалось приёмом контрацептивных средств, поскольку в данном варианте нарастало количество гиперпролактинемий.

Обращало внимание сочетание гиперпролактинемии, микроаденом и кист шишковидной железы. Так, в настоящем исследовании, в группе практически здоровых лиц мелкие кисты (от 6 до 7 мм) отмечались в единичных случаях (до 4%), а у больных с гиперпролактинемиями в случайной выборке (n=45) кисты отмечались в 34% случаев. Еще больший процент отклонения в размерах шишковидной железы от нормы был при аденомах и при приёме контрацептивов, где максимальное значение достигало 50%. При этом размеры шишковидной железы уже составляли: передне-задний до 11 мм; высота – 6-7 мм, что значительно превышало размеры шишковидной железы в контрольной группе (p 30).

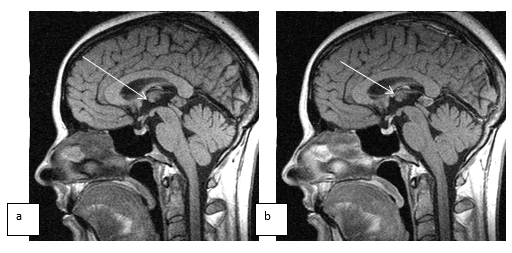

Увеличение в размерах шишковидной железы, вероятно, обуславливается ингибирующим действием на активацию передней доли гипофиза. Взаимосвязь между шишковидной железой и гипофизом намного сложнее, чем это принято считать. Описаны механизмы не только угнетающего воздействия на гипофиз с её стороны, но и стимулирующего характера. Такой афферентный тип регуляции на межорганном уровне, безусловно, должен существовать, иначе сложно объяснить увеличение шишковидной железы в случаях выраженной гипотрофии гипофиза, при синдромах пустого турецкого седла, как представлено ниже (рис. 2).

Рис. 2. Сагиттальное (a) Т1- и аксиальное Т2-сечение (b) с толщиной срезов 3 мм без применения контрастирования больной С., 40 лет, с гиперпролактинемией. Формирование пустого турецкого седла. Киста шишковидной железы с незначительным сдавлением водопровода и ликвородинамическими нарушениями

Вместе с тем «ингибирующий» характер увеличения шишковидной железы отмечался у больных с микроаденомами гипофиза, локализующимися как в передней, так и в промежуточной части гипофиза. Чаще всего в форме ретенционной кисты шишковидная железа была в тех случаях, когда в анамнезе были детские инфекции, риносинуситы, а также травмы и инфекции в родах. При контрастировании парамагнетиками края таких кист и иногда сами кисты хорошо накапливают контраст (рис. 3).

Рис. 3. Больная С., 33 лет, до и после контрастирования омнисканом, томограммы, выполненные в Т1 сагиттальных сечениях. Шишковидная железа неоднородная, 12 х 10 мм, капсула накапливает контраст при введении парамагнетика. Участки уплотнения и капсула отмечены стрелкой

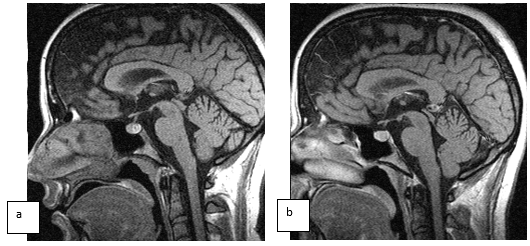

Характерной особенностью ретенционных кист шишковидной железы было отсутствие какой-либо динамики в выборке за период наблюдения (рис. 4).

Рис. 4. Сагиттальные сечения, больная К., 23 лет, с микроаденомой гипофиза, увеличенной и уплотненной шишковидной железой, снятой в 2004 г. (a); (b) — исследование с контрастированием — в 2014 г., с интервалом в 10 лет

В данном случае за период наблюдения отмечен прирост в размерах микроаденомы гипофиза по всем направлениям в пределах 2 мм, в то время как объем кисты шишковидной железы остался без существенной динамики.

Из литературы известно, что шишковидная железа — это образование эллипсоидной формы, размеры которого составляют до 12 мм в длину, 3-8 мм в ширину и 4 мм в толщину, её вес равен от 0,1 до 0,18 г. Она расположена в головном мозге между верхними буграми четверохолмия и относится к органам внутренней секреции [3]. Эпифиз входит в состав промежуточного мозга и состоит из нейроглиальных и пинеальных клеток, складывающихся в тяжи и мелкие дольки. Кистозное образование диагностируется лишь у 1,5% пациентов среди всех интракраниальных новообразований [4]. Принято считать, что основной причиной формирования кист шишковидной железы головного мозга является закупорка выводящего канала, вследствие чего нарушается отток продуцируемого железой мелатонина. При закупорке выводящего протока происходит аккумуляция секрета. Другая причина — это паразитарные инвазии, провоцирующие образование паразитарных кист в различных органах. Случайная находка кисты шишковидной железы встречается в 25% случаях при жизни (при бессимптомном течении), однако на аутопсии они обнаруживаются в 40% случаев [5]. Размеры кист широко варьируют от 1-2 до 20 мм. В наших случаях кисты чаще встречались у женщин, по данным литературы, это соотношение составляет 3:1, средний возраст пациентов с данной патологией 27 лет [6]. Клинические проявления кист эпифиза весьма разнообразны: выраженные головные боли, признаки гидроцефалии, компрессии мозжечка, а также синдром Парино, к менее грозным, но не менее значимым признакам относятся: двоение в глазах, ухудшение зрения, депрессия, нервозность, прибавка массы тела, нарушение менструального цикла, бесплодие [7]. Клиническое ведение пациентов с кистами шишковидной железы остается спорным, особенно для пациентов с неспецифическими симптомами [8].

В целом авторы сходятся во мнении, что на сегодняшний день функция шишковидной железы недостаточно изучена, главным образом из-за малых размеров шишковидной железы, взаимодействия с различными частями межуточного мозга, эндокринными железами и некоторыми другими органами. Мелатонин (Н-ацетил-5-метокси-триптамин) является индоламином, синтезируется и секретируется шишковидной железой. Для синтеза мелатонина клетки шишковидной железы поглощают триптофан из крови, далее путем гидроксилирования и декарбоксилирования превращают его в серотонин. Серотонин преобразуется в п-ацетилсеротонин через Н-ацетил, и впоследствии метилированные окончания под действием фермента гидроксиндол-о-метилтрансферазы преобразуют его в мелатонин. Мелатонин является нейроэндокринным посредником с высокой биологической активностью и гормональной, нейромедиаторной, иммуномодуляторной плейотропностью к различным тканям и органам [9]. Мелатонин определяется в сыворотке крови, где его концентрация зависит от циркадного день-ночь ритма и сезонных ритмов. Максимальная концентрация мелатонина определяется в интервале: полночь — 2 часа ночи, минимальная — полдень. Значительное снижение концентрации мелатонина наблюдается после 40-45 лет. Эти эффекты напрямую связаны с возрастными изменениями эндокринной системы, когда мелатонин оказывает ингибирующее воздействие на половые железы, функцию щитовидной железы и секрецию гипофизом гонадотропного и соматотропного гормонов. Большинство исследователей отмечают стимулирующее действие экстракта шишковидной железы на секрецию коры надпочечников, повышение уровня альдостерона в сыворотке крови. Отмечается тесная взаимосвязь между эпифизом и вегетативными центрами межуточного мозга и гипофизом, которые вместе составляют единую систему, управляющую половыми железами и ростом организма. Гипоталамус рассматривается как место первичного приложения антагонистических воздействий гипофиза и шишковидной железы [10].

По результатам обширных исследований последнего десятилетия стало известно, что высокая концентрация мелатонина содержится за пределами шишковидной железы, в частности: желчи, спинномозговой жидкости, костном мозге, яичниках, сетчатке, лимфоцитах, коже, а также субклеточных органеллах. Такое широкое внутри- и внеклеточное распространение мелатонина объясняет формирование различных физиологических процессов и механизмов действия [7]. Мелатонин, как высоколипофильное соединение, легко проникает через клеточные мембраны и, следовательно, способен эффективно защитить все внутриклеточные структуры, в том числе ферменты, белки, липиды, митохондрии и ядра, от оксидативного повреждения. В настоящее время мелатонин не является гормоном в классическом понимании этого термина, поскольку он синтезируется в различных органах и не оказывает воздействия на конкретные органы-мишени, но вместе с этим обеспечивает мощную защиту клеток от молекулярных повреждений. Около 70% мелатонина в крови связано с белками, и только 30% от общего количества мелатонина способно диффундировать в окружающие ткани, в том числе в полость рта, с помощью слюны; таким образом, доля плазменного мелатонина, поступающего в полости рта с помощью слюнных желез, составляет от 24% до 33%. Поэтому считается, что оценка уровня мелатонина в слюне — это надежный метод контроля циркадного ритма и секреции мелатонина [9; 10].

Мелатонин также выступает в качестве нейропротектора и антиоксиданта. В ряде зарубежных исследований получены результаты корреляции среди случаев снижения секреции мелатонина у пациентов старше 45 лет и увеличения случаев нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, депрессии, инсульта и рака. Шишковидная железа имеет склонность к кальцификации, многими авторами высказано предположение, что дефицит мелатонина вызывает обызвествление шишковидной железы. Имеются данные о том, что мелатонин, секретируемый шишковидной железой, взаимодействует с гипофизом, модулируя высвобождение его гормонов. Некоторые ранние зарубежные исследования показали, что стимуляция активности шишковидной железы in situ ингибирует пролиферацию гипофизарных клеток. С другой стороны, также было показано, что гипофизэктомия приводит к атрофическим изменениям в шишковидной железе, что указывает на регуляторную отрицательную обратную связь гипофиза. Большинство исследователей пришли к выводу о том, что повышенный уровень мелатонина вызывает нарушение репродуктивной функции, вызывая гиперпролактинемию, снижая секрецию гормона роста и нарушая функцию надпочечников через гипоталамо-гипофизарную ось, а также опосредованно воздействует на гонады (яичники и яички). Нормальный уровень мелатонина в утренние часы варьируется от 8 до 20 пг/мл, в ночные – не должен превышать 150 пг/мл. Повышенные показатели говорят о психических расстройствах (депрессия, маниакальные состояния); пониженной выработке эстрогенов, снижении (отсутствии) либидо. Повышение уровня пролактина некоторыми авторами рассматривается как один из механизмом запуска артериальной гипертензии и ожирения [10; 11].

Пациентка 20 лет, предъявляет жалобы на выраженную головную боль, которая не купируется нестероидными противовоспалительными средствами, стала усиливаться в течение последних 3 месяцев, сопровождаться тошнотой, двоением в глазах, ухудшением зрения, снижением памяти, депрессией. Также отмечает болезненность молочных желез в течение последних 2 месяцев, нарушение менструального цикла (последние 3 месяца менструация скудная, болезненная). Прием каких-либо лекарственных препаратов, в том числе нейролептиков, отрицает. В анамнезе – родовая травма, детские инфекции, частые респираторные заболевания. Неврологическое обследование не выявило никаких отклонений от нормы. Артериальное давление 120/80 мм рт. ст., ИМТ= 23,6. По результатам гормонального профиля: пролактин — 796 мМЕ/л (норма: 74-472 мМЕ/л фолликулярная фаза); ТТГ: 2,52 (норма 0,4-4,4 мЕд/л); Т4: 12,8 (норма 9-19,1 пмоль/л); АТ ТПО: 25 (норма

Источник