- Зависимость фармакологических эффектов от лекарственных форм

- 7. Зависимость фармакологического действия от свойств лекарственных веществ

- Зависимость действия лекарств от их структуры, физико-химических свойств, лекарственной формы и путей введения.

- Проблема биоэквивалентности лекарственных средств

- ВИДЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЛС (ЧАСТЬ 3)

Зависимость фармакологических эффектов от лекарственных форм

7. Зависимость фармакологического действия от свойств лекарственных веществ

Химическое строение. Как правило, вещества сходной химической структуры обладают однотипными фармакологическими свойствами. В связи с этим лекарственные вещества часто классифицируют по их химическому строению. Например, различные производные барбитуровой кислоты (барбитураты) оказывают сходное угнетающее влияние на ЦНС и применяются в качестве снотворных, а наиболее активные из них — в качестве средств для наркоза. Однако в ряде случаев сходное действие оказывают вещества разного химического строения (например, атропин и платифиллин).

Физические и физико-химические свойства. Действие лекарственных веществ может зависеть от их физических и физико-химических свойств: растворимости в воде, жирах, летучести, степени раздробленности, степени электролитической диссоциации и т. д. Так, неполярные, липофильные (хорошо растворимые в жирах) соединения легко всасываются в желудочно-кишечном тракте и способны оказывать резорбтивное действие. Наоборот, большинство полярных (несущих электрические заряды) веществ плохо всасывается в желудке и кишечнике и поэтому при назначении внутрь малоэффективно. В качестве примера зависимости фармакологического действия от степени электролитической диссоциации веществ можно привести различия в биологической активности кислот. Например, растворы серной (H2SO4) и уксусной (СН3СООН) кислот одинаковой нормальности обладают разной степенью электролитической диссоциации и в связи с этим различной биологической активностью: серная кислота лучше диссоциирует и обладает более сильным раздражающим действием.

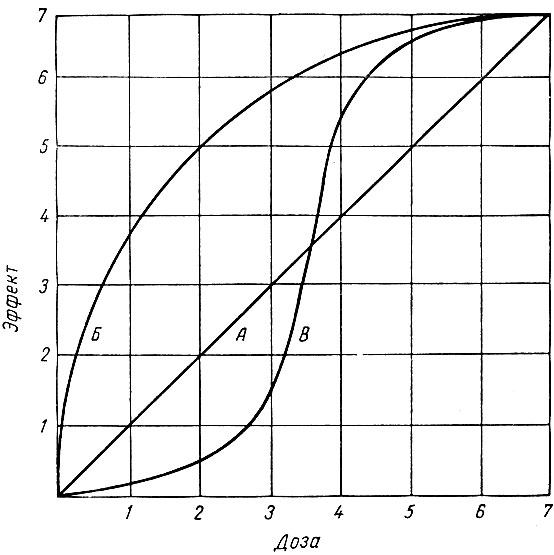

Дозы. Действие каждого фармакологического вещества зависит от его количества — дозы (или концентрации). При увеличении дозы действие вещества усиливается. Наиболее характерна S-образная зависимость величины эффекта от дозы. Другими словами, вначале при увеличении дозы эффект нарастает медленно, затем быстрее, потом увеличение эффекта замедляется и достигается максимальный эффект, после чего повышение дозы уже не ведет к увеличению эффекта. Возможна также линейная и гиперболическая зависимость эффекта от дозы (рис. 4). При сравнении двух одинаково действующих веществ сопоставляют их дозы, в которых вещества вызывают одинаковые по величине эффекты, и по этому показателю судят об активности веществ. Так, если вещество А повышает артериальное давление на 40 мм рт. ст. в дозе 0,25 г, а вещество Б — в дозе 0,025 г, считают, что вещество Б в 10 раз активнее вещества А. Сравнение максимальных эффектов двух веществ позволяет судить об их сравнительной эффективности. Так, если с помощью вещества А можно увеличить мочеотделение максимум на 6 л в сутки, а с помощью вещества Б — только на 2 л, считают, что вещество А в 3 раза эффективнее вещества Б.

Рис. 4. Зависимость эффекта действия вещества от дозы (по В. В. Закусову). А — линейная; Б — гиперболическая; В — S-образная

В медицинской практике лекарственные вещества используют в определенном диапазоне доз. Минимальную дозу, при которой начинает проявляться терапевтическое действие вещества, называют минимальной терапевтической дозой. Однако в медицинской практике чаще всего используется несколько большая доза — средняя терапевтическая доза. Наибольшая допустимая доза обозначается как высшая терапевтическая доза, причем выделяется высшая разовая доза и высшая суточная доза.

При дальнейшем увеличении дозы лекарственного вещества начинает проявляться его токсическое действие. Различают минимальную токсическую дозу, среднюю токсическую дозу и смертельную дозу. Интервал между минимальной терапевтической и минимальной токсической дозой обозначается как широта терапевтического действия. Понятно, что чем больше широта терапевтического действия лекарственного вещества, тем безопаснее использовать его в клинической практике, тем большую ценность оно представляет.

Источник

Зависимость действия лекарств от их структуры, физико-химических свойств, лекарственной формы и путей введения.

Химическая структуралекарства определяет следующие особенности его действия:

Пространственную конфигурацию молекул лекарства и его способность активировать или блокировать рецепторы. Так, например, l-энантиомер пропранолола способен блокировать1и2-адренорецепторы, тогда как егоd-энантиомер в несколько раз более слабый адреноблокатор.

Тип биосубстрата, с которым вещество способно взаимодействовать. Например, стероидные молекулы с ароматизированным кольцом из класса С18-стероидов активируют эстрогеновые рецепторы, а при насыщении кольца приобретают способность стимулировать андрогеновые рецепторы.

Характер устанавливаемых с биосубстратом связей и продолжительность действия. Например, ацетилсалициловая кислота образует ковалентную связь с циклооксигеназой, ацетилирует активный центр фермента и необратимо лишает его активности. Напротив салицилат натрия образует с активным центром фермента ионную связь и лишь временно лишает его активности.

Физико-химические свойства лекарства.Данная группа свойств определяет, главным образом, кинетику лекарства и его концентрацию в области биологического субстрата. Ведущую роль здесь играет степень полярности молекулы вещества, сочетание липофильных и гидрофильных свойств. Все эти факторы были уже рассмотрены ранее.

Лекарственная форма.Лекарственная форма определяет скорость поступления лекарства в системный кровоток и продолжительность его действия. Так, в ряду водный раствор > суспензия > порошок > таблетка скорость поступления в кровоток падает. Данный эффект связан, отчасти, с площадью поверхности лекарственной формы – чем она больше, тем быстрее происходит всасывание, т.к. большая часть лекарства контактирует с биологической мембраной. Данную зависимость можно проиллюстрировать следующим примером: площадь поверхности куба с ребром 1 см составляет 6 см 2 , а если этот куб разделить на меньшие кубики с ребром 1 мм, то площадь поверхности составит 60 см 2 при том же общем объеме.

Иногда размер частиц или вид лекарственной формы являются определяющими факторами для реализации фармакологического эффекта лекарства. Например, абсорбция гризеофульвина или солей лития возможна только в том случае, если они имеют вид мельчайших частиц, поэтому все лекарственные формы этих средств представляют собой микрокристаллические суспензии, таблетки или порошки.

Пути введения.Путь введения также определяет скорость поступления лекарства в системный кровоток. В ряду внутривенное > внутримышечное > подкожное введение скорость поступления лекарства в организм уменьшается и время развития эффекта лекарства замедляется. Иногда путь введения может определять характер действия лекарства. Например, раствор сульфата магнезии при пероральном введении оказывает послабляющее действие, при введении в мышцу он оказывает гипотензивный эффект, а при внутривенном введении – наркотическое действие.

Проблема биоэквивалентности лекарственных средств

Выше уже упоминалось о том, что каждое лекарство может быть представлено на рынке как в брендовой, так и в генерической форме, причем генерические средства могут иметь несколько вариантов торговых названий. Например, транквилизатор диазепам представлен на рынке 10 генерическими препаратами, противовоспалительное средство диклофенак – 14. Все это многообразие лекарственных средств отличается часто не только внешним видом, но и стоимостью (причем, разница в цене иногда может быть довольно ощутимой).

Естественно, что врач и пациент предполагают, что все это многообразие лекарств должно обеспечить равное по эффективности лечение болезни. Т.е. они исходят из предположения об эквивалентности различных препаратов одного и того же лекарственного средства, произведенного разными фирмами.

Различают 3 вида эквивалентности:

Химическая (фармацевтическая) эквивалентность – означает, что 2 лекарственных препарата содержат одно и то же лекарственное вещество в равных количествах и в соответствии с действующими стандартами (фармакопейными статьями). При этом неактивные ингридиенты лекарственных препаратов могут различаться. Например, таблетки ренитека и энама по 10 мг являются химически эквивалентными, т.к. содержат по 10 мг эналаприла малеата (ингибитора АПФ).

Биоэквивалентность – означает, что два химически эквивалентных лекарственных препарата различных производителей при введении в организм человека в равных дозах и по одинаковой схеме всасываются и поступают в системный кровоток в равной степени, т.е. обладают сопоставимыми показателями биодоступности. Доказательство биоэквивалентности генерического лекарственного препарата его брендовому аналогу – необходимое условие регистрации любого генерического препарата.

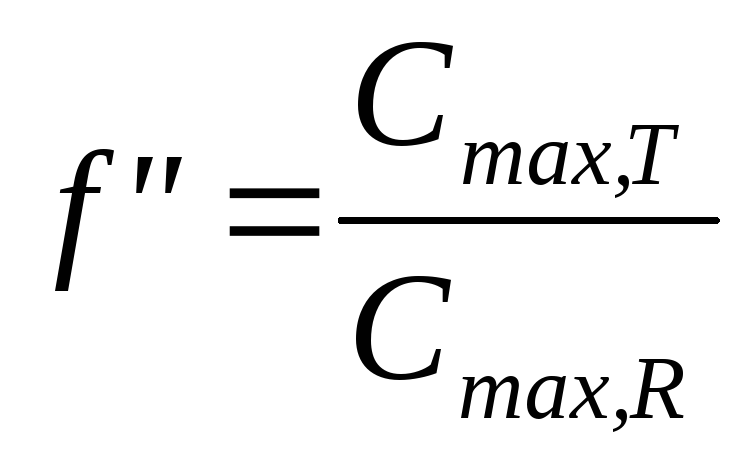

Основным критерием биоэквивалентности является отношение площадей под фармакокинетической кривой для двух изучаемых лекарственных средств, а также отношение максимальных концентраций этих лекарств в крови пациента:

Считают, что допустимыми колебаниями этих параметров является диапазон 0,8-1,2 (т.е. биодоступность двух сравниваемых лекарств не должна различаться более чем на 20%).

Если генерический лекарственный препарат является небиоэквивалентным его брендовому аналогу то данное лекарство не может быть зарегистрировано и разрешено к применению. Показателен пример с препаратами пиридинолкарбамата. Это средство было представлено на рынке в виде таблеток пармидин (Россия), продектин (Венгрия) и ангинин (Япония) 2 . Разница показателей биодоступности между пармидином и ангинином составляла 7,1%, тогда как та же разница для продектина и ангинина была 46,4%. Неудивительно, что доза продектина должна была быть в 2 раза больше дозы ангинина, чтобы оказать сопоставимое терапевтическое действие.

Доказательств биоэквивалентности не требуется для отдельных лекарственных препаратов: дигоксина, фенитоина, оральных контрацептивов. Это связано с тем, что обеспечить равную биодоступность для этих средств сложно даже в пределах одного производителя – иногда разные серии препарата, изготовленные на одном заводе могут иметь значимые колебания показателей биодоступности.

Следует помнить, что биоэквивалентность лекарств еще ничего не говорит об их терапевтической эквивалентности. Ниже приведен пример подобной ситуации.

Терапевтическая эквивалентность. Данное понятие означает, что 2 лекарственных препарата, содержащих одно и то же лекарственное средство, которые применяют в равных дозах и по одинаковой схеме вызывают сопоставимый терапевтический эффект. Терапевтическая эквивалентность не зависит от биоэквивалентности лекарственных препаратов. Два препарата могут быть биологически эквивалентны, но при этом иметь разную терапевтическую эквивалентность. Примером может служить ситуация, которая сложилась после выхода на рынок лекарств 2 препаратов коллоидного висмута субцитрата – брендового препарата «Де-нол» (YamanouchiEuropeB.V., Нидерланды) и «Трибимол» (TorrentHouse, Индия), которые были биоэквивалентны. Однако, изучение их антигеликобактерной активности показало, что незначительное изменение фирмойTorrentтехнологии производства практически лишило трибимол активности в отношенииH.pylori. Следует отдать должное сотрудникам фирмы – они исправили допущенную ошибку (хотя репутация фирмы при этом несколько пострадала).

Возможна иная ситуация, когда два биологически неэквивалентных препарата оказываются терапевтически эквивалентными. В частности, два оральных контрацептива — новинет (GedeonRichter) и мерсилон (Organon) содержат по 150 мг дезогестрела и 20 мкг этинилэстрадиола. Несмотря на одинаковый состав, они являются бионеэквивалентными, но при этом равноэффективно предупреждают беременность.

Источник

ВИДЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЛС (ЧАСТЬ 3)

Индивидуальная несовместимость организма с ЛС может быть врожденной (идиосинкразия) или приобретенной (сенсибилизация).

Идиосинкразия (греч. idios — своеобразный, synkrasis — смешение) — врожденная индивидуальная непереносимость ЛВ. Она обусловлена отсутствием или снижением активности ферментов, либо отсутствием систем обезвреживания веществ определенной химической группы.

Преферанская Нина Германовна

Доцент кафедры фармакологии фармфакультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.фарм.н.

Идиосинкразия возникает при первом приеме вещества (агента) и при этом иммунитет не развивается, антитела не образуются, не возникает реакции «АГ+АТ». Например, врожденная аномалия фермента псевдохолинэстеразы удлиняет миорелаксирующее действие суксаметония йодида (Дитилин). У ряда больных с наследственной недостаточностью фермента глюкозо–6–фосфатдегидрогеназы может возникать гемолиз эритроцитов при применении противомалярийного препарата «Примахин» или антибиотика «Хлорамфеникол».

Аллергические реакции являются одними из наиболее часто встречающихся отрицательных видов действия ЛС. Многие из них (антибиотики, сульфаниламиды, препараты инсулина и др.) при попадании в организм людей с повышенной чувствительностью приводят к образованию и накоплению специфических антител. При повторных введениях этих ЛС происходит их взаимодействие с антителами и в результате возникают аллергические реакции. Лекарственная аллергия обусловлена нарушением иммунологических свойств организма, это приобретенная повышенная чувствительность организма к лекарственным веществам. Она протекает в виде аллергических реакций по немедленному или замедленному типу. К аллергическим реакциям немедленного типа относятся крапивница, отек Квинке, поллинозы, бронхиальная астма, сывороточная болезнь, лекарственный анафилактический шок. Они возникают при повторных курсах терапии, через несколько минут (≈20–30 мин.) после приема лекарства. Из аллергических реакций немедленного типа наиболее опасным является анафилактический шок. Анафилактический шок — быстроразвивающаяся реакция организма на повторное введение лекарства при имеющейся повышенной чувствительности к данному лекарственному веществу. Симптомы: боль за грудиной, отек гортани, спазм бронхов и удушье, снижение АД и ослабление сердечной деятельности, возможна потеря сознания. Если вовремя не оказать помощь, может наступить гибель организма. Аллергические реакции немедленного типа могут вызвать антибактериальные препараты (в частности, введение антибиотиков пенициллинового ряда), НПВС, анестетики, введение сывороток, вакцин.

Аллергические реакции замедленного типа развиваются через 24–48 часов и более, после повторного введения лекарственного вещества, к которому имеется сенсибилизация организма. Сенсибилизацией (лат. sensibilis — чувствительный) называется иммунологически опосредованная повышенная чувствительность организма к экзогенным или эндогенным антигенам. К ним относятся: лекарственная аллергия, вызывающая цитотоксический эффект в виде дерматитов, васкулитов, флебитов, аллергические реакции на пробы Манту, Пирке.

К отрицательным видам действия ЛС относится также «синдром отмены» — абстиненция (лат. abstinentia — воздержание), физическое и психическое состояние пациента после внезапного или полного прекращения препаратозависимой терапии. Синдром отмены может наблюдаться после прекращения приема опиоидных наркотических анальгетиков (Морфин, Тримеперидин); гормональных препаратов (Инсулин, глюкокортикостероиды); антигипертензивного средства «Клофелин», адреноблокатора «Анаприлин» и некоторых психотропных средств.

Всесоюзная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает все случаи неблагоприятных реакций на организм зарегистрированных ЛС. Согласно определению ВОЗ, побочное нежелательное действие — это непредвиденные вредные (губительные) эффекты, которые возникают при использовании доз лекарственного средства, рекомендованных для профилактики и лечения заболеваний. При однократном введении лекарства неблагоприятные реакции могут не развиваться, не проявляться и никак не выявляться. При длительном применении ЛС побочный нежелательный эффект может стать причиной различных осложнений, в т.ч. обострения наследственных заболеваний. Различают нежелательные реакции, связанные с применением ЛС, на:

- побочные (негативные) реакции;

- серьезные нежелательные реакции (приводящие к различным осложнениям, инвалидности, угрозе жизни человека или к летальному исходу);

- непредсказуемые нежелательные реакции;

- серьезные непредвиденные нежелательные реакции.

Нежелательные эффекты, возникающие при применении ЛС в дозах, превышающих терапевтические, называются токсическими, как правило, это связано с передозировкой того или иного лекарственного препарата.

Согласно международной классификации выделяют 4 типа отрицательных побочных эффектов или нежелательных реакций на ЛС.

Тип А — предсказуемые реакции организма на введенное лекарство. Как правило, это дозозависимые побочные реакции, возникающие в 75% случаев от всех нежелательных реакций и приблизительно наблюдаются более чем у 1 из 100 больных. Эти реакции связывают с лекарственным взаимодействием, абсолютной, относительной передозировкой, индивидуальными особенностями организма. Летальность пациентов невысокая.

Тип В — непредсказуемые реакции организма, как правило, нечастые и возникают только у чувствительных людей. Это — дозонезависимые реакции, в

25% случаев неизвестного генеза, иммунологические или неиммунологические (иммунопатии, энзимопатии, идиосинкразия, сенсибилизация, гиперчувствительность). Возникновение таких реакций — менее 1 на 1000 больных, высокая летальность.

Тип С — реакции организма, связанные с длительной терапией заболевания. Возникает синдром отмены, кумуляция, лекарственная зависимость, подавление выработки эндогенных веществ. Диагностика таких реакций затруднительна.

Тип D — тяжелые необратимые побочные эффекты на вводимое лекарство. Как правило, чаще всего наблюдаются отсроченные эффекты: мутагенность, канцерогенность и тератогенность. Предсказать такие реакции организма крайне трудно. В настоящее время все лекарства, которые регистрируются, проходят тестирование на вышеперечисленные необратимые побочные эффекты.

Одновременное использование нескольких ЛС с мало прогнозируемым результатом их совместного взаимодействия может привести к полипрагмазии (греч. poli, polys — многий, pragma — действие). У больных старше 60 лет нередко диагностируют одновременно несколько заболеваний. В норме врач назначает не более 3–5 лекарств. Использование 3–5 лекарств одновременно приводит к развитию нежелательных реакций у 4% пациентов. Применение 16–20 лекарств одновременно может вызвать развитие побочных нежелательных эффектов в 54% случаев.

Токсическое действие возникает также при абсолютной или относительной передозировке ЛС и проявляется в значительном, иногда обратимом нарушении функций отдельных органов или систем органов. Абсолютная передозировка бывает при повышении высших, суточных и курсовых доз, а относительная передозировка – при назначении средних (обычных) доз лицам с поражениями печени, почек, что сопровождается накоплением в организме применяемого действующего вещества, т.к. замедляется его инактивация и выделение из организма. Хорошо известно токсическое действие аминогликозидных антибиотиков (Стрептомицин, Канамицин) на слуховой нерв, когда поражается восьмая пара черепно-мозговых нервов и возникает ототоксический эффект. У больных наблюдается снижением слуха, шум, звон или заложенность в ушах, вплоть до глухоты.

Токсическое действие, кроме общего и местного, может обозначаться как ориентированное на определенные органы: нейро–, нефро–, гепато–, гемато– или кардиотоксический эффект и т.д.

При нейротоксическом эффекте повреждаются ткани нервной системы (ЦНС, периферическая нервная система). Примером нейротоксического действия является повреждающее действие ЦНС местным анестетиком «Новокаином» и близким к нему по химической структуре антиаритмическим препаратом 1А класса — «Новокаинамидом». При в/в введении возможно развитие головокружения, двигательного возбуждения или неприятные ощущения (чаще в конечностях), парестезии, которые проявляются онемением, покалыванием, жжением или эффектом «ползание мурашек». Антибиотик «Циклосерин», применяемый для лечения больных туберкулезом, может вызвать развитие психозов, галлюцинаций, псевдоэпилептических припадков.

Антибиотики из группы аминогликозидов вызывают нефротоксический эффект. Повреждение клубочкового аппарата или канальцевой системы нефрона почек могут возникать при применении полимиксинов и некоторых цефалоспоринов.

Гепатотоксическое действие — повреждение паренхимы печени и нарушение ее метаболической функции и др. Например, при применении Метациклина, Рифампицина.

Гематотоксическое действие (угнетение кроветворения) оказывают большинство цитостатиков, т.к. оказывают прямое угнетающее влияние на быстро размножающиеся ткани и в т.ч. на кроветворную систему (костный мозг). Это токсическое действие возникает только при резорбтивном применении хлорамфеникола (левомицетина). После местного применения препаратов, в состав которых входит левомицетин: 0,25% раствор левомицетина в глазных каплях, 1% глазной линимент, линимент синтомицина, содержащий рацемическую смесь (1 ч. хлорамфеникола + 1 ч. — его правовращающий изомер), комбинированная мазь «Левомиколь» и антибактериальный аэрозоль «Олазоль», таких побочных эффектов не возникает.

При назначении ЛС беременным женщинам возможно отрицательное действие на развивающийся плод. Эти отрицательные действия возникают при применении ЛС, проникающих через плацентарный барьер. Наиболее серьезными являются тератогенное и эмбриотоксическое действия.

Тератогенное действие (греч. teras — урод) проявляется врожденными уродствами, развившимися в результате влияния некоторых ЛС на организм плода (наиболее опасный период с 3 по 12 неделю беременности). Хорошо известна история применения в некоторых зарубежных странах успокаивающего и снотворного средства «Талидомид». У женщин, принимавших в первую треть беременности этот препарат, рождались дети, имевшие врожденные уродства (дефекты конечностей, их недоразвитие, пороки сердца, почек, нарушение функций желудочно–кишечного тракта и др. органов). Известны случаи уродств от применения некоторых гормональных препаратов, антибиотиков. Для предупреждения тератогенного действия рекомендуется воздерживаться от приема ЛС в первые три месяца беременности, особенно когда происходит закладка органов ребенка.

Эмбриотоксическое действие ЛС проявляется нарушением развития эмбриона, процессов имплантации (1–2 неделю беременности) и образования плаценты (3–6 неделю). В результате эмбриотоксического действия беременность или не развивается, или заканчивается самопроизвольным абортом.

Фетотоксическое действие связано с изменением функции органов и систем плода, а также обмена веществ в период с 9 по 38 неделю.

Мутагенное действие связано со стойким повреждением зародышевой клетки в период эмбриогенеза и ее генетического аппарата (до 12 недели беременности). Мутации могут проявляться в половых клетках, изменяя генотип потомства. Мутации в соматических клетках могут привести к развитию злокачественных образований (канцерогенному действию).

Безопасность ЛС должна изучаться на всех этапах продвижения препарата на фармацевтическом рынке (даже после тщательно проведенных доклинических и клинических испытаний). Одно только официальное разрешение на применение лекарства не является гарантией его безопасности для всех больных.

Источник