- Зависимость действия лекарственных веществ от возраста

- 8. Зависимость действия лекарственных веществ от особенностей организма

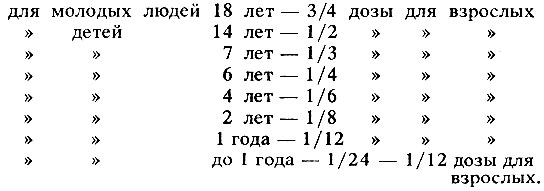

- Соотношение доз с учетом возраста

- 1.3. Зависимость действия лекарств от состояния организма

- 36. Зависимость действия лекарств от возраста, пола и индивидуальных особенностей организма. Значение суточных ритмов.

- Причины вариабельности действия лс:

- Зависимость действия лекарств от состояния организма, пола, возраста и других внутренних факторов.

Зависимость действия лекарственных веществ от возраста

8. Зависимость действия лекарственных веществ от особенностей организма

Возраст. Чувствительность организма к лекарственным веществам меняется в зависимости от возраста. Для разных фармакологических средств закономерности в этом отношении различны. Однако в общем дети и пожилые люди (старше 60 лет) более чувствительны к действию лекарств по сравнению с лицами среднего возраста.

Детям лекарственные вещества назначают в меньших дозах по сравнению со взрослыми. Во-первых, это связано с тем, что у детей масса тела меньше, чем у взрослых. Во-вторых, ко многим фармакологическим веществам дети более чувствительны, чем взрослые. Особенно чувствительны дети к препаратам группы морфина — морфину, этилморфину, кодеину, а также к стрихнину, прозерину и некоторым другим препаратам, в связи с чем в первый период жизни ребенка эти препараты ему вообще не назначают, а если и назначают, то в значительно уменьшенных дозах.

С возрастом увеличивается масса тела и одновременно меняется чувствительность детского организма к лекарственным веществам, причем к различным веществам по-разному. Поэтому трудно дать общие рекомендации в отношении дозировки лекарственных веществ для детей. Для того чтобы определить терапевтическую дозу каждого ядовитого или сильнодействующего лекарственного вещества, следует пользоваться Государственной фармакопеей. В ГФХ (с. 1037) приведена таблица, в которой указаны высшие разовые и суточные дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для детей до 6 мес., от 6 мес. до 1 года, в 2 года, 3-4 года, 5-6 лет, 7-9 лет и 10-14 лет.

Для остальных препаратов дозы уменьшают в зависимости от возраста по сравнению с дозами для взрослых (достигших 25-летнего возраста) следующим образом (см. ГФХ, с. 1035):

При назначении лекарственных веществ пожилым людям (старше 60 лет) учитывается их различная чувствительность к разным группам лекарственных средств. «Дозы препаратов, угнетающих центральную нервную систему (снотворные, нейролептические средства, препараты группы морфина, бромиды), а также сердечных гликозидов, мочегонных средств уменьшают до 1 /2 дозы взрослого. Дозы других сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств составляют 2 /3 дозы взрослого. Дозы антибиотиков, сульфаниламидов и витаминов обычно равны дозам взрослых» (см. ГФХ, с. 1036).

Масса тела. Действие лекарственного вещества в определенной дозе зависит от массы тела человека, которому оно введено.

Естественно, чем больше масса тела, тем больше должна быть доза лекарственного вещества. В отдельных случаях для более точной дозировки лекарственных веществ их дозы рассчитывают на 1 кг массы тела больного.

Индивидуальная чувствительность. На разных людей одни и те же лекарственные препараты в одинаковых дозах могут действовать в разной степени. Различие в величине эффекта может быть связано с индивидуальными, генетически обусловленными особенностями. На некоторых лиц отдельные лекарственные препараты могут действовать необычным, несвойственным им образом. Так, противотуберкулезное средство изониазид примерно у 10-15% пациентов вызывает полиневриты, курареподобное средство дитилин действует обычно 5-10 мин, а у некоторых людей — 5-6 ч, противомалярийное средство примахин у ряда больных вызывает разрушение эритроцитов (гемолиз), перекись водорода при нанесении на раневую поверхность у некоторых пациентов не вспенивается и т. п. Такого рода необычные реакции на действие лекарственных средств обозначают термином «идиосинкразия» (idios — своеобразный; synkrasis — смешение). Как правило, идиосинкразия связана с генетической недостаточностью определенных ферментов.

Зависимость действия лекарственных веществ от состояния организма. Лекарственные вещества могут действовать на организм по-разному в зависимости от его функционального состояния. Как правило, вещества стимулирующего типа сильнее проявляют свое действие при угнетении функций того органа, на который они воздействуют, и, наоборот, угнетающие вещества сильнее действуют на фоне возбуждения.

Действие лекарственных веществ может изменяться в зависимости от патологического состояния организма. Некоторые фармакологические вещества проявляют свое действие только в условиях патологии. Так, жаропонижающие вещества (например, кислота ацетилсалициловая) понижают температуру тела только в случае ее повышения; сердечные гликозиды отчетливо стимулируют деятельность сердца только при сердечной недостаточности.

Патологические состояния организма могут изменять действие лекарств: усиливать (например, действие барбитуратов при заболеваниях печени) или, наоборот, ослаблять (например, местноанестезирующие вещества в условиях воспаления тканей снижают свою активность).

Требуете найти для себя новенькие впечатленьица от сексуального досуга? Наши очаровательные индивидуалки Севастополя исполнять ваши половые причуды реальностью. Сходка с ними будет налажена прямо сейчас.

Источник

Соотношение доз с учетом возраста

Приведенные соотношения доз весьма условны; их использование не рекомендуется при назначении ядовитых лекарственных веществ, а молодняку также и сильнодействующих. При установлении дозы следует учитывать возможную индивидуальную чувствительность животных к лекарственным веществам. Индивидуальный выбор дозы зависит и от тяжести заболевания. При легкой степени заболевания назначают малые дозы, а при тяжелой степени — максимальные.

При местном применении величина фармакологической реакции зависит от концентрации применяемого лекарственного вещества, которая создается на поверхности и в глубине ткани. При местном применении лекарственных веществ в форме раствора они полностью вступают в контакт с подлежащей поверхностью. Лекарственное вещество, применяемое в форме мази, эмульсии, пасты, пластыря, вступает в контакт с поверхностью ткани только из прилегающих слоев, а большая часть молекул находится в неконтактирующих слоях мягкой лекарственной формы. В связи с этим в мягкие формы лекарственное вещество следует включать в более высоких концентрациях.

1.3. Зависимость действия лекарств от состояния организма

Вводимые в организм лекарственные вещества взаимодействуют с молекулами клеток у всех животных по одинаковым биофизическим и химическим закономерностям, но конечный фармакологический эффект будет зависеть от свойств и состояния клеток, тканей и органов, которые у различных животных могут быть различны.

Мы уже отмечали, что к числу факторов, влияющих на величину фармакологического эффекта, относятся фармакокинетические процессы (всасывание, распределение, метаболизм и выведение).

Вы уже знаете о роли генетических факторов, оказывающихся в уменьшении активности или отсутствия отдельных ферментов, а также о изменении фармакологического эффекта в зависимости от возраста.

Большое влияние на действие лекарственных веществ оказывает состояние организма и в частности та патология, на фоне которой их назначают. Так, хорошо известно, что жаропонижающие средства, в терапевтических дозах, практически не вызывают изменения температуры у здоровых, а у животных с гипертермией вызывают четкое снижение температуры. Эффект сердечных гликозидов проявляется гораздо сильнее на фене сердечной недостаточности.

При воспалительных явлениях меняется проницаемость различных биологических барьеров для лекарственных веществ.

В условиях патологии может меняться чувствительность медиаторных и гормональных рецепторов клеточных мембран и изменяться их регуляториое влияние на исполнтельные органы.

Нужно помнить, что при патологии меняются многие биохимические процессы в организме и поэтому фармакологические реакции будут протекать иначе, чем у здоровых животных.

Источник

36. Зависимость действия лекарств от возраста, пола и индивидуальных особенностей организма. Значение суточных ритмов.

а) от возраста: у детей и у пожилых чувствительность к ЛС повышена (т.к. у детей существует недостаточность многих ферментов, функции почек, повышенная проницаемость ГЭБ, в пожилом возрасте замедлено всасывание ЛС, менее эффективно протекает метаболизм, понижена скорость экскреции препаратов почками):

1. У новорожденных снижена чувствительность к сердечным гликозидам, т.к. у них на единицу площади кардиомиоцита больше Na + /K + -АТФаз (мишеней действия гликозидов).

2. У детей ниже чувствительность к сукцинилхолину и атракурию, но повышена чувствительность ко всем другим миорелаксантам.

3. Психотропные средства могут вызвать у детей аномальные реакции: психостимуляторы – могут повышать концентрацию внимания и снижать моторную гиперактивность, транквилизаторы – напротив, способны вызвать т.н. атипичное возбуждение.

1. Резко возрастает чувствительность к сердечным гликозидам в связи со снижением числа Na + /K + -АТФаз.

2. Снижается чувствительность к -адреноблокаторам.

3. Повышается чувствительность к блокаторам кальциевых каналов, т.к. ослабляется барорефлекс.

4. Отмечается атипичная реакция на психотропные лекарственные средства, подобная реакции детей.

1) гипотензивные средства – клонидин, -адреноблокаторы, диуретики могут вызывать нарушение сексуальных функций у мужчин, но не влияют на работу репродуктивной системы женщин.

2) анаболические стероиды вызывают бóльший эффект в организме женщин, чем в организме мужчин.

в) от индивидуальных особенностей организма: дефицит или избыток тех или иных ферментов метаболизма ЛС приводит к увеличению или уменьшению их действия (дефицит псевдохолинэстеразы крови – аномально длительная миорелаксация при применении сукцинилхолина)

г) от суточных ритмов: изменение действия ЛС на организм количественно и качественно в зависимости от времени суток (максимальное действие при максимальной активности).

37. Вариабельность и изменчивость действия лекарств. Гипо- и гиперреактивность, толерантность и тахифилаксия, гиперчувствительность и идиосинкразия. Причины вариабельности действия лекарств и рациональная стратегия терапии.

Вариабельность отражает разности между индивидуумами в ответ на данное лекарственное средство.

Причины вариабельности действия лс:

1) изменение концентрации вещества в зоне рецептора – из-за различий в скорости всасывания, его распределения, метаболизма, элиминации

2) вариации в концентрации эндогенного лиганда рецептора – пропранолол (β-адреноблокатор) замедляет ЧСС у людей с повышенным уровнем катехоламинов в крови, но не влияет на фоновую ЧСС у спортсменов.

3) изменение плотности или функции рецепторов.

4) изменение компонентов реакции, расположенных дистальнее рецептора.

Рациональная стратегия терапии: назначение и дозировка ЛС с учетом вышеперечисленных причин вариабельности действия ЛС.

Гипореактивность – снижение эффекта данной дозы ЛС по сравнению с тем эффектом, который наблюдается у большинства пациентов. Гиперреакцивность — повышение эффекта данной дозы ЛС по сравнению с тем эффектом, который наблюдается у большинства пациентов.

Толерантность, тахифилаксия, гиперчувствительность – см. в.38

Идиосинкразия – извращенная реакция организма на данное ЛС, связанная с генетическими особенностями метаболизма ЛС или с индивидуальной иммунологической реактивностью, в т.ч. с аллергическими реакциями.

Источник

Зависимость действия лекарств от состояния организма, пола, возраста и других внутренних факторов.

Возраст

Чувствительность организма к лекарственным веществамменяется в зависимости от возраста. Для разныхфармакологических средств закономерности в этом отношении различны. Однако в общем дети и пожилые люди (старше 60 лет) более чувствительны к действию лекарств по сравнению с лицами среднего возраста.

Детям лекарственные вещества назначают в меньших дозах по сравнению со взрослыми. Во-первых, это связано с тем, что у детей масса тела меньше, чем у взрослых. Во-вторых, ко многим фармакологическим веществам дети более чувствительны, чем взрослые. Особенно чувствительны дети к препаратам группы морфина — морфину, этилморфину, кодеину, а также к стрихнину, прозерину и некоторым другим препаратам, в связи с чем в первый период жизни ребенка эти препараты ему вообще не назначают, а если и назначают, то в значительно уменьшенных дозах.

С возрастом увеличивается масса тела и одновременно меняется чувствительность детского организма к лекарственным веществам, причем к различным веществам по-разному. Поэтому трудно дать общие рекомендации в отношении дозировки лекарственных веществ для детей. Для того чтобы определить терапевтическую дозу каждого ядовитого или сильнодействующего лекарственного вещества, следует пользоваться Государственной фармакопеей.

При назначении лекарственных веществ пожилым людям (старше 60 лет) учитывается их различная чувствительность к разным группам лекарственных средств. «Дозы препаратов, угнетающих центральную нервную систему (снотворные, нейролептические средства, препараты группы морфина, бромиды), а также сердечных гликозидов, мочегонных средств уменьшают до 1/2 дозы взрослого. Дозы других сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств составляют 2/3 дозы взрослого. Дозы антибиотиков, сульфаниламидов и витаминов обычно равны дозам взрослых».

Масса тела

Действие лекарственного вещества в определенной дозе зависит от массы тела человека, которому оно введено. Естественно, чем больше масса тела, тем больше должна быть доза лекарственного вещества. В отдельных случаях для более точной дозировки лекарственных веществ их дозы рассчитывают на 1 кг массы тела больного.

Индивидуальная чувствительность

На разных людей одни и те же лекарственные препараты в одинаковых дозах могут действовать в разной степени. Различие в величине эффекта может быть связано с индивидуальными, генетически обусловленными особенностями. На некоторых лиц отдельные лекарственные препараты могут действовать необычным, несвойственным им образом. Так, противотуберкулезное средство изониазид примерно у 10—15% пациентов вызывает полиневриты, курареподобное средство дитилин действует обычно 5—10 мин, а у некоторых людей — 5—6 ч, противомалярийное средство примахин у ряда больных вызывает разрушение эритроцитов (гемолиз), перекись водорода при нанесении на раневую поверхность у некоторых пациентов не вспенивается и т. п.

Такого рода необычные реакции на действие лекарственных средств обозначают термином «идиосинкразия» (idios — своеобразный; synkrasis — смешение). Как правило, идиосинкразия связана с генетической недостаточностью определенных ферментов.

Зависимость действия лекарственных веществ от состояния организма

Лекарственные вещества могут действовать на организм по-разному в зависимости от его функционального состояния. Как правило, вещества стимулирующего типа сильнее проявляют свое действие при угнетении функций того органа, на который они воздействуют, и, наоборот, угнетающие вещества сильнее действуют на фоне возбуждения.

Действие лекарственных веществ может изменяться в зависимости от патологического состояния организма. Некоторые фармакологические вещества проявляют свое действие только в условиях патологии. Так, жаропонижающие вещества (например, кислота ацетилсалициловая) понижают температуру тела только в случае ее повышения; сердечные гликозиды отчетливо стимулируют деятельность сердца только при сердечной недостаточности.

Патологические состояния организма могут изменять действие лекарств: усиливать (например, действие барбитуратов при заболеваниях печени) или, наоборот, ослаблять (например, местноанестезирующие вещества в условиях воспаления тканей снижают свою активность).

Понятие о дозе и концентрации. Виды, выражения и обозначения доз. Зависимость действия лекарств от дозы и концентрации. Широта терапевтического действия лекарственных веществ, ее значение.

Доза лекарства – количество лекарства, необходимое для оказания лечебного, профилактического или диагностического эффекта.

Виды доз — терапевтические, профилактические, диагностические; минимальные, средние, максимальные; разовые, суточные, курсовые; токсические и летальные (при отравлениях лекарствами).

Концентрация лекарства – количество лекарственного вещества в единице объема.

Выражение и обозначение доз.

Единицами измерения доз лекарств являются:

· 1 грамм (если лек-во дозируется по весу);

· 1 мл (если дозируется по объему);

· Измерение в каплях

· ED (если активность лекарства устанавливается на биологических объектах)

Зависимость действия лекарства от дозы и концентрации.

Эмпирически было установлено, что каждому лекарству присуща минимальная доза, ниже которой оно уже не действенно. Эта минимальная доза различна у разных средств. При повышении дозы происходит простое усиление действия, либо же в различных органах поочередно наступают токсические эффекты. Фармакологическая реакция изменяется по-разному, в зависимости от свойств лекарственного вещества .Если оно повышает функцию в малых дозах, увеличение дозы может вызвать обратное действие, которое будет проявлением его токсических свойств. Когда фармакологический препарат в низких дозах снижает функцию, увеличение дозы углубляет этот эффект вплоть до токсического. Эффекты, обусловленные введением токсических доз, зависят не только от величины самой дозы или концентрации вещества, но также от времени его воздействия.На основе анализа различных соотношений между концентрацией и временем все яды разделили на две группы: хроноконцентрационные и концентрационные. Эффект последних зависит от их концентрации и не определяется временем действия (таковы летучие наркотики и местноанестезирующие вещества – кокаин, кураре). Токсический эффект хроноконцентрационных ядов существенно зависит от времени их действия. К ним относятся вещества, оказывающие влияние на обмен веществ и на некоторые ферментные системы.При действии различных внешних раздражителей наступает такое состояние, когда на малый стимул биологические объекты отвечают повышенной реакцией (парадоксальная фаза). повышение дозы лекарственного вещества усиливает его фармакологический эффект в диапазоне как терапевтических, так и токсических доз. Если лекарство стимулирует функцию, то в диапазоне токсических доз наблюдается обратный эффект – угнетение. На фоне измененной реактивности организма могут наблюдаться извращенные реакции на введение малых и больших доз лекарственных веществ.

Широта терапевтического действия — диапазон доз лекарственного средства от минимальной эффективной до минимальной токсической дозы. Этот интервал можно рассматривать и как диапазон приемлемых уровней вещества в плазме, в котором наблюдается терапевтический эффект. Минимальный уровень вещества в плазме, обеспечивающий необходимый эффект, является нижней границей терапевтического диапазона, а максимальная его граница — тот уровень, при котором возникают токсические эффекты.

Понятие о фармакодинамике, фармакокинетике, фармакогенетике. Виды действия лекарственных веществ: местное, рефлекторное, резорбтивное, основное и побочное, прямое и косвенное (опосредованное), обратимое и необратимое, избирательное (элективное), этиотропное.

Фармакодинамика – изменение функций клеток, органов, тканей организма в ответ на введение лекарства. Она рассматривает механизм, характер и вид действия лекарственного препарата.

Фармакокинетика –совокупность процессов, ведущих к созданию в организме, ткани, органе, клетке, достаточной для образования комплекса с биосубстратом концентрации лекарства.( Всасывание, распределение, превращение, и выделение лекарства)

Фармакогенетика —раздел медицинской генетики и фармакологии, изучающий характер реакций организма на лекарственные средства в зависимости от наследственных факторов.

Местное действие лек. вещ-ва — действие вещ-ва, возникающее на месте его приложения. Например, обволакивающие ср-ва покрывают слизистую, препятствуя раздражению окончаний афферентных нервов. При поверхностной анестезии нанесение анестетика на слизистую ведет к блоку окончаний чувствительных нервов только в месте нанесения препарата.

Рефлекторное –вещ-ва влияют на экстеро- или интеро- рецепторы и эффект проявляется измененением состояния либо соответствующих нервных центров, либо исполнительных органов. ( Использование горчичников при патологии органов дыхания рефлекторно улучшает их трофику)

Резорбтивное –действие вещ-ва, развивающееся после его всасывания, поступления в общий кровоток и затем в ткани. Зависит от путей введения лек. ср-в и их способности проникать через биологические барьеры.

Основное действие ( главное) – эффект лекарства, на который рассчитывают, используя его в данном конкретном случаею

Все остальные эффекты называются побочными. Не все побочные эффекты являются нежелательными. Например, димедрол, может использоваться пациентами в качестве снотворного средства, т.к. побочный эффект – угнетение центральной нервной системы, сонливость.

Прямое действие —реализуется на месте непосредственного контакта вещ-ва с тканью. Его следствие – косвенные эффекты. Например, сердечные гликозиды оказывают прямое кардиостимулирующее влияние. В тоже время улучшают гемодинамику у больных с сердечной недостаточностью, уменьшают застойные явления в тканях, увеличивают диурез и т.д. Это косвенные эффекты.

Обратимое действие — исчезает через определенное время, что объясняется диссоциацией комплекса лекарство-субстрат.

Необратимое действие — если такой комплекс не диссоциирует, т.е. основу его составляет ковалентная связь.

Избирательное действие —вещ-во взаимодействует только с функционально однозначными рецепторами определенной локализации и не влияет на другие рецепторы. В основе лежит комплементарность между структурной организацией вещ-ва и рецептором.

Этитропное действие — этиотропным (от греч. слов этиос — причина, тропо — направляю) или причинным действием называют воздействие лекарственных средств на причину данного заболевания. Воздействие химиотерапевтических средств на возбудителей (микробов, кровепаразитов, гельминтов) болезней — это и есть этиотропное действие.

Механизмы действия лекарств: химический, физический, циторецепторный, влияние на ионные каналы и на БАВ, конкурентный, ферментный и др. Понятие об агонистах и антагонистах, агонистах-антагонистах.

Для воспроизведения фармакологического эффекта лекарственное вещество должно взаимодействовать с молекулами клеток организма. Связь лекарственных средств с биологическим субстратом-лигандом может осуществиться с помощью химического, физического, физико-химического взаимодействия.

Специальные клеточные структуры, обеспечивающие взаимодействие между лекарственным веществом и организмом, называются рецепторами.

Рецепторы представляют функционально активные макромолекулы или их фрагменты (в основном белковые молекулы — липопротеины, гликопротеины, нуклеопротеины), которые являются мишенями для эндогенных лигандов (медиаторов, гормонов, других биологически активных веществ). Рецепторы, которые взаимодействуют с определенными лекарственными средствами, называют специфическими.

Рецепторы могут находиться в мембране клеток (мембранные рецепторы), внутри клетки — в цитоплазме или в ядре (внутриклеточные рецепторы). Известны 4 вида рецепторов, 3 из которых являются мембранными:

рецепторы, непосредственно сопряженные с ферментами;

рецепторы, непосредственно сопряженные с ионными каналами;

рецепторы, взаимодействующие с G-белками;

рецепторы, регулирующие транскрипцию ДНК.

При взаимодействии лекарственных соединений с рецептором возникают многочисленные эффекты, при этом происходят биохимические и физиологические изменения во многих органах и системах, которые можно представить в виде типичных механизмов взаимодействия лекарств и рецепторов.

Взаимодействие между веществом и рецептором осуществляется за счет образования межмолекулярных связей разного типа: водородных, ван-дер-ваальсовых, ионных, реже — ковалентных, которые являются особенно крепкими. Лекарственные средства, связанные по такому типу, проявляют необратимое действие. Примером может служить ацетилсалициловая кислота, которая необратимо ингибирует циклооксигеназу тромбоцитов, что обусловливает ее высокую эффективность как антиагрегантного средства, но одновременно она становится более опасной относительно развития желудочных кровотечений. Другие виды межмолекулярных связей через определенное время распадаются, что обусловливает обратимое действие большинства лекарственных средств.

Лекарственный препарат, имея структуру, близкую к метаболиту (медиатору), взаимодействуя с рецептором, вызывает его возбуждение (имитируя действие медиатора). Препарат называют агонистом. Способность лекарственного средства связываться с определенными рецепторами обусловлена их структурой и обозначается термином «аффинитет». Количественной метой аффинитета является константа диссоциации (К0).

Лекарственный препарат, подобный по структуре метаболиту, но препятствующий ему связаться с рецептором, называют антагонистом. Если лекарство-антагонист связывается с теми же рецепторами, что и эндогенные лиганды, они называются конкурентными антагонистами, если с другими местами макромолекул, которые связаны с рецептором функционально, — неконкурентными антагонистами. Лекарства (воздействуя на рецепторы) могут сочетать свойства агонистов и антагонистов. В этом случае их называют агонистами-антагонистами, или синергоантагонистами. Примером может служить наркотический аналгетик пентазоиин, который выступает δ-агонистом и κ-опиоидных рецепторов и антагонистом μ-рецепторов. Если вещество влияет только на определенный подтип рецептора, оно проявляет селективное действие. В частности, антигипертензивное средство празозин избирательно блокирует α1-адренорецепторы, в отличие от α1 и α2-адреноблокатора фентоламина.

При взаимодействии с аллостерическим центром рецептора лекарственные средства вызывают конформационные изменения в структуре рецептора, в том числе активности к метаболитам организма — модулирующий эффект (транквилизаторы, производные бензодиазепинов). Эффект препарата может реализоваться за счет освобождения метаболитов от связей с белком или другими субстратами.

Некоторые лекарственные средства повышают или угнетают активность специфических ферментов. Например, галантамин и прозерин снижают активность холинэсгеразы, разрушающей ацетилхолин, и вызывают эффекты, характерные для возбуждения парасимпатической нервной системы. Ингибиторы моноаминоксидазы (пиразидол, ниаламид), препятствующие разрушению адреналина, усиливают активность симпатической нервной системы. Фенобарбитал и зискорин, повышая активность глюкоронилтрансферазы печени, снижают уровень билирубина в крови. Лекарственные средства могут тормозить активность редуктазы фолиевой кислоты, киназ, ангиотензин-конвертирующего фермента, плазмина, каликриина, синтетазу оксида азота и др. и этим изменять зависимые от них биохимические процессы.

Ряд лекарственных веществ проявляет физико-химическое действие на мембраны клеток. Деятельность клеток нервной и мышечной систем зависит от потоков ионов, определяющих трансмембранный электрический потенциал. Некоторые лекарственные средства изменяют транспорт ионов. Так действуют антиаритмические, противосудорожные препараты, средства для общего наркоза, местноанестезирующие. Ряд препаратов из группы блокаторов кальциевых каналов (антагонистов кальция) широко применяются для лечения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца (нифедипин, амлодипин) и сердечных аритмий (дилтиазем, верапамил).

Блокаторы потенциалзависимых К+-каналов — амиодарон, орнид, соталол оказывают эффективное противоаритмическое действие. Производные сульфанилмочевины — глибенкламид (маннинил), глимепиридсамарил блокируют АТФ-зависимые К+-каналы, в связи с чем стимулируют секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы и используются для лечения сахарного диабета.

Лекарственные средства могут непосредственно взаимодействовать с небольшими молекулами или ионами внутри клеток и оказывать прямое химическое взаимодействие. Например, этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) прочно связывает ионы свинца и других тяжелых металлов. Принцип прямого химического взаимодействия лежит в основе применения многих антидотов при отравлениях химическими веществами. Другим примером может служить нейтрализация соляной кислоты антацидными средствами. Физико-химическое взаимодействие наблюдается между гепарином и его антагонистом протаминсульфатом, в основе которого лежит разница зарядов их молекул (отрицательного — у гепарина и положительного — у протаминульфата).

Некоторые лекарственные средства способны включаться в метаболические процессы в организме вследствие близости их строения к структуре естественных метаболитов. Такое действие оказывают сульфаниламидные препараты, которые являются структурными аналогами парааминобензойной кислоты. На этом основан механизм действия некоторых средств, которые используются для лечения онкологических заболеваний (метотрексата, меркаптопурина, которые, соответственно, есть антагонистами фолиевой кислоты и пурина). В основе механизма действия лекарств могут лежать неспецифичные изменения, обусловленные их физическими или химическими свойствами. В частности, мочегонное действие маннита обусловлено его способностью повышать осмотическое давление в почечных канальцах.

Источник