Лечение при травмах запястья

Травмы запястья составляют около 40% в общей статистике травматизма верхних конечностей, при этом 50% из них приводят к пожизненному снижению функциональности кисти или даже инвалидности.

В большинстве случаев лечение при травмах запястья осуществляется в соответствии с общими принципами лечения травм, о чём подробнее будет рассказано далее. Высокий уровень посттравматических осложнений объясняется, в первую очередь, особенностями анатомического строения запястной зоны, оставляющем немного шансов на лёгкие формы переломов, вывихов или растяжений запястья.

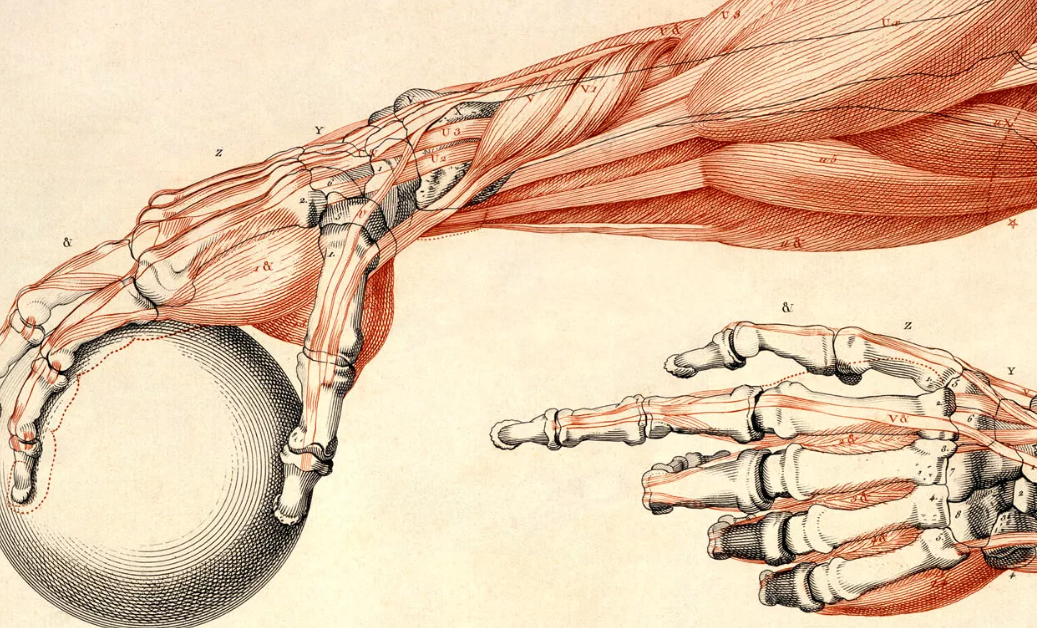

Кратко об анатомии запястья

Запястье — это отдел кисти, располагающийся между пястью (пястными костями) и предплечьем (локтевой и лучевой костями). Запястье образовано восемью губчатыми костями, расположенными в два ряда: головчатая, гороховидная, крючковидная, ладьевидная, полулунная, трапеция, трапециевидная и трёхгранная.

Кости запястья прочно скреплены связками, благодаря чему энергия удара, нанесённого по одной из кости, равномерно распределяется по всему запястью. Это служит своеобразной системой защиты, в первую очередь — от переломов. Вместе с тем, если перелом или вывих запястья всё-таки случился, то из-за большой скученности костей и, соответственно, связок, травма всегда получается более обширной чем, например, при простом переломе лучевой кости.

Виды травм

Травмы запястья механической этиологии классифицируются по характеру повреждения:

- перелом — нарушение целостности кости;

- вывих — смещение концов костей сустава относительно друг друга;

- растяжение и разрыв связок — частичное или полное нарушение целостности связок;

- ушиб — повреждение мягких тканей без нарушения целостности кожного покрова;

- рана — повреждение мягких тканей с нарушением целостности кожного покрова;

- размозжение — разрушение тканей, приведшее к полной потере их жизнеспособности.

Общие принципы лечения

При любых травмах запястья лечебно-терапевтические меры проводятся в следующей последовательности:

- Остановка кровотечения. В зависимости от интенсивности кровотечения выполняется ушивание раны с коагуляцией сосудов, или просто накладывается тугая повязка. Требуется при открытых переломах, ранах и размозжении запястья.

- Репозиция. Выполняется соединение фрагментов сломанных костей, вправление вывихнутых суставов или сшивание разорванных связок.

- Иммобилизация. Для фиксации выполненной репозиции запястье частично или полностью обездвиживают при помощи ортопедических бандажей или ортезов, реже — гипсовых повязок.

- Противоотёчная терапия. Для снятия болевого, воспалительного и отёчного синдрома назначают нестероидные противовоспалительные препараты, при сильных отёках — диуретики. Для устранения гематом используют мази согревающего действия.

- Реабилитация. Восстановление мышечного тонуса и функциональной полноценности запястья при помощи ЛФК (лечебная физическая культура), массажа и физиопроцедур (магнитотерапия, электрофорез и пр.).

В случае размозжения тканей может быть поставлен вопрос о проведении эндопротезирования (замена кости имплантатом) или ампутации с последующим протезированием конечности.

Роль бандажей и ортезов

Основным условием восстановления повреждённых тканей запястья является снижение нагрузки на указанную область или полная её иммобилизация. Современная травматология решает обе названные задачи при помощи специальных ортопедических изделий — бандажей и ортезов.

Бандажи

Мягкие или полужёсткие изделия, позволяющие стабилизировать запястье в анатомически правильном положении и ограничить движения кисти руки, без полной её иммобилизации. Главная задача лучезапястного бандажа заключается в максимальной разгрузке мышц и суставно-связочного аппарата запястья, чтобы не препятствовать процессам регенерации повреждённых тканей.

Ношение бандажей на кисть руки показано при сильных ушибах запястья, частичных разрывах связок, лёгких формах вывихов и подвывихов без повреждения суставной капсулы, а также поздних этапах реабилитации после переломов.

Преимущества

- уменьшение риска вторичной травмы вследствие резкого движения или высокой нагрузки;

- снижение нагрузки на повреждённую область в период восстановления улучшает реабилитационный прогноз;

- предупреждение отёчности за счёт компрессионного сжатия.

Ортезы

Полужёсткие или жёсткие изделия, гарантирующие полную иммобилизацию кисти для обеспечения повреждённым тканям максимального покоя на весь период реабилитации. Необходимость в ношении ортезов возникает при переломах, невправимых формах вывихов запястья или полном разрыве связок.

Отдельно рассматривается вопрос фиксации большого пальца руки. Необходимость ограничивать его подвижность возникает не всегда, а потому и сделать это позволяют не все модели ортезов.

Преимущества

- доставляет меньше неудобств (в сравнении с гипсовой повязкой), без ущерба для жёсткости фиксации;

- возможность легко снять и надеть ортез при необходимости проведения лечебно-диагностических или гигиенических процедур;

- возможность регулировки объёма допустимых движений (в отдельных моделях).

Правила оказания первой помощи

При получении травмы запястье нужно максимально обездвижить, приложить на повреждённую область холод и как можно скорее доставить больного в травмпункт. При наличии сильного кровотечения накладывается жгут выше уровня раны.

Категорически не рекомендуется:

- проверять сгибательно-разгибательные функции руки для самодиагностики перелома — это может привести к смещению фрагментов кости;

- самостоятельно вправлять вывих — с вероятностью в 99,9% это приведёт к ухудшению ситуации;

- откладывать обращение к травматологу, иначе развившаяся отёчность и гематома усложнят оказание медицинской помощи.

Ну и конечно же покупка ортеза или бандажа, при всех достоинствах этих ортопедических изделий, не может служить альтернативой посещению врача, поскольку результативное лечение травм кисти, и запястья в частности, требует точной диагностики и комплексной терапии.

Источник

Вывих кистевого сустава первая помощь

В.Н.Анисимов, С.А. Лунин, А.Б. Строганов

Военно-медицинский институт ФСБ РФ, Нижний Новгород

Новые методы лечения вывихов костей запястья

Повреждения кистевого сустава различного характера составляют 24—35% от всех поражений кисти [1]. При несвоевременной диагностике и неадекватном лечении этой патологии нередко наступает стойкое снижение трудоспособности, приводящее больных к инвалидности.

Среди повреждений костей запястья около 10—11% составляют вывихи, которые приводят к выраженным нарушениям функции и вызывают серьезные последствия при их неполном устранении [2].

Мы располагаем опытом лечения 62 больных с вывихами костей запястья в возрасте от 26 до 64 лет. Из них свежие вывихи были у 37, застарелые — у 25 человек.

По нашим наблюдениям, вывихи карпальных костей чаще встречаются у лиц мужского пола, в основном выполняющих тяжелую физическую работу (97% от общего количества больных).

Для возникновения вывиха в кистевом суставе необходимо значительное физическое усилие, при этом многое определяет положение кисти в момент травмы. Таким предрасполагающим положением является резкое одномоментное тыльное переразгибание кисти (падение на вытянутую руку с упором на кисть).

Важное практическое значение, имеют перилунарные вывихи кисти и вывихи полулунной кости как наиболее часто встречающиеся — 94% от общего числа вывихов карпальных костей [2—4].

У наблюдаемых больных отмечены следующие вывихи костей запястья:

перилунарный вывих кисти — у 32 больных;

вывих полулунной кости — у 26;

подвывих ладьевидной кости — у 3;

вывих трапецевидной кости — у 1.

Пожалуй, из всех повреждений запястья вывихи имеют наиболее яркую клиническую картину. При этом отмечается интенсивная боль в суставе кисти и резкое ограничение движений в нем. В отличие от переломов ладьевидной кости, когда наиболее часто нарушается разгибание кисти, при вывихах в одинаковой степени страдает как сгибание, так и разгибание. Значительно более выражен при вывихах и отек тыла кисти, особенностью которого является и то, что он сохраняется длительное время, практически до тех пор, пока вывих не будет вправлен.

Подтвердить и уточнить диагноз можно только после получения рентгеновских снимков. Наиболее значимым является снимок, выполненный в строго боковой проекции, на котором в подавляющем большинстве случаев отчетливо видно нарушение анатомо-топографических взаимоотношений костей запястья. Фасный рентгеновский снимок также играет определенную роль в диагностике вывихов карпальных костей. На снимке, выполненном при прямой укладке кисти, можно обнаружить изменения конфигурации вывихнутой кости запястья, необычное изображение наложения одной кости на другую, увеличение расстояния между полулунной и ладьевидной костями или смещение всех костей запястья за исключением полулунной.

Вывихи в кистевом суставе костей весьма быстро, уже через 10—14 дней, становятся застарелыми в отличие от вывихов крупных суставов, которые считаются таковыми спустя 3—4 нед с момента получения травмы [5, 6].

Наши наблюдения подтверждают мнения других авторов о малой эластичности связочного аппарата кистевого сустава и трудности достижения необходимой для вправления вывиха дистракции [7, 8].

Для изучения оптимальной величины дистракционных усилий мы использовали предложенное С.П. Введенским, М.Г. Токарь и Л.К. Датчиковой устройство (динамометр) к компрессионно-дистракционному аппарату для измерения усилий растяжения. Измерительным прибором служил индикатор часового типа с точностью до 0,01 мм.

Методика исследований была следующей. После наложения полуколец от аппарата Илизарова с проведением одной спицы через пястные кости, а другой — через дистальные концы лучевой и локтевой костей полукольца соединялись между собой двумя динамометрами, которые выполняли роль растягивающих штанг. Дистракция осуществлялась до достижения диастаза между локтевой костью и костями проксимального ряда запястья в 2,0—2,5 мм. Сила дистракционных усилий замерялась отдельно на каждом динамометре, а затем суммировалась.

Полученные данные позволили считать дистракцию достаточной тогда, когда динамометрические показатели приближаются к 45—46 кг, а на рентгенограмме, выполненной в боковой проекции, головчатая кость смещена дистально настолько, что не будет мешать вправлению полулунной.

Результаты наших исследований подтверждают необходимость использования дистракционных аппаратов для вправления не устраненных закрытым путем свежих, а также застарелых вывихов костей запястья, однако существующие конструкции их не позволяют объективно определять величину произведенной дистракции сустава кисти без проведения рентгенологического контроля.

Нами разработан способ определения степени растяжения сустава кисти при оперативном вправлении вывихов костей запястья с применением реечного дистракционного аппарата оригинальной конструкции (удостоверение на рац. предложение №1379 от 3 марта 2003 г. выдано ВМИ ФПС РФ). Величина дистракции контролируется по степени смещения подвижной площадки аппарата вдоль рейки, на поверхности которой нанесена шкала с расстояниями между делениями 1,0 мм. Опытным путем доказано, что для успешного вправления вывиха дистракция должна достигать 1,0—1,5 см. Эти данные свидетельствуют о том, что для достижения необходимой дистракции кистевого сустава приходится прилагать значительные физические усилия, чем, по-видимому, и объясняется тот факт, что вывихи костей запястья весьма быстро становятся трудно вправимыми.

Лечение вывихов костей запястья составляет один из сложных разделов травматологии. Главным условием успеха при вправлении этих вывихов является хорошее расслабление связочного аппарата кисти, которое находится в прямой зависимости от срока, прошедшего с момента травмы. Если в первые 1—2 дня после травмы растяжение сустава удается без применения каких-либо аппаратов, то в более поздние сроки это становится проблематичным.

Методика вправления зависит от характера вывиха. При свежем перилунарном вывихе после адекватного обезболивания при фиксированном предплечье производится вытяжение за кисть по оси конечности с достаточно выраженным усилием. Вправление вывиха производят путем надавливания на выступающий ряд костей запястья по направлению к ладонной поверхности кисти.

При вывихе полулунной кости также производят дистракцию за кисть, при этом хирург надавливает на полулунную кость с ладонной стороны обеими пальцами, а ассистент производит медленное разгибание кисти с последующим быстрым сгибанием.

После вправления вывиха осуществляется иммобилизация сустава гипсовой лангетной повязкой в положении сгибания 140—150° сроком на 4 нед. При перилунарном вывихе через 2 нед производится смена гипсовой повязки, при этом кисть выводится в нейтральное положение. После прекращения иммобилизации больным назначаются лечебная физкультура, массаж, физиотерапевтическое лечение.

К сожалению, консервативно вправить удается лишь свежие вывихи карпальных костей, при устранении же застарелых вывихов, имеющих срок давности более 14 дней с момента травмы, методом выбора является только оперативное вправление.

В связи с малой эластичностью связочного аппарата кистевого сустава и трудностью достижения необходимой для вправления вывиха степени растяжения нами разработан способ одномоментной интраоперационной дистракции кистевого сустава при открытом вправлении вывихов карпальных костей с использованием предложенного нами дистракционного аппарата (полож. решение по заявке на получение патента на полезную модель №2003115513 от 27.05.03 г.), в основе которого лежит реечный механизм.

Аппарат состоит из рейки с зубчатыми выступами, на поверхности которой нанесена шкала с расстояниями между делениями 1,0 мм; из неподвижной площадки, закрепленной на одном конце рейки, и подвижной площадки, перемещаемой вдоль рейки путем вращения рукоятки, соединенной со встроенным в подвижную площадку цилиндрическим механизмом, пазы которого находятся в зацеплении с зубчатыми выступами рейки. Обе площадки соединены с дугами, имеющими приспособления для фиксации спиц Киршнера.

Суть предлагаемого нами способа дистракции кистевого сустава состоит в следующем: под внутрикостным обезболиванием через дистальные эпиметафизы лучевой и локтевой костей с помощью электродрели проводится тонкая спица для скелетного вытяжения, вторая спица проводится через II—V пястные кости чуть дистальнее их оснований. Спицы с натяжением закрепляются в дугах аппарата. При этом дуги целесообразно располагать с ладонной стороны (см. рисунок).

| Вид дистракционного аппарата после наложения на конечность |

|

Дистракцию сустава кисти производят вращением рукоятки, перемещая подвижную площадку вдоль рейки, увеличивая расстояние между дугами. Величина дистракции определяется по степени смещения подвижной площадки вдоль рейки и контролируется по нанесенной на нее шкале. Опытным путем доказано, что в большинстве случаев дистракция, достигающая 1,0—1,5 см, достаточна для успешного вправления вывиха костей запястья.

После достижения необходимой дистракции производят продольный разрез по тыльной поверхности кисти по направлению от лучевой кости к III пястной кости. Сухожилия разгибателей отводят в стороны крючками и проникают в сустав. При помощи маленькой лопаточки и однозубого крючка производят вправление полулунной кости, которую после снятия дистракции фиксируют к головчатой кости тонкой спицей Киршнера, конец которой оставляют под кожей. Рану ушивают послойно наглухо. С целью иммобилизации кисти накладывают гипсовую лангетную повязку сроком на 1 мес.

По истечении месяца спицу удаляют и больным проводят парафинолечение, фонофорез с новокаином и лечебную физкультуру.

Применяя вышеописанный способ, нам удавалось вправить такие застарелые вывихи полулунной кости, которые ранее заведомо считались невправимыми.

Отдаленные результаты лечения с применением интраоперационной аппаратной дистракции в срок от 6 мес до 7 лет известны у 34 больных, оценка производилась с учетом восстановления анатомических взаимоотношений карпальных костей и функции кистевого сустава.

Хорошие результаты в отдаленном периоде наблюдались у 33 больных, при этом отмечалось полное восстановление анатомических взаимоотношений в кистевом суставе, ограничения движений не было или наблюдалось незначительное ограничение (до 10°), дегенеративно-дистрофические изменения отсутствовали. Плохие отдаленные результаты отмечались лишь у 1 больного.

Можно утверждать, что предложенный способ аппаратной одномоментной интраоперационной дистракции кистевого сустава является в достаточной степени щадящим, что подтверждается почти полным отсутствием в наших наблюдениях грубых дегенеративно-дистрофических изменений в костях запястья после устранения нарушенных анатомических взаимоотношений.

Литература

- Ашкенази А.И. Хирургия кистевого сустава. М: Медицина; 1990; 352 с.

- Анисимов В.Н. Повреждения кистевого сустава и их последствия. Дис. … докт. мед. наук. Горький; 1982.

- Губочкин Н.Г., Шаповалов В.М. Избранные вопросы хирургии кисти. СПб: ООО «Интерлайн»; 2000; 112 с.

- Волкова А.М. Хирургия кисти. Т. 3. Екатеринбург; 1996; 206 с.

- Ткаченко С.С. Военная травматология и ортопедия. Л: Медицина; 1985; 400 с.

- Юмашев Г.С. Травматология и ортопедия. М: Медицина; 1983; 585 с.

- Анисимов В.Н., Кочетков А.Г., Строганов А.Б. Роль связочного аппарата сустава кисти в биомеханике переломов ладьевидной кости запястья и эффективность их лечения. Нижегор мед журнал 2001; 3: 53—57.

- Строганов А.Б. Повреждение ладьевидно-полулунного сочленения. В кн.: Материалы науч.-практ. конф. «День науки». Под ред. А.Н. Борисова. Н. Новгород; 2001; С. 105—106.

Источник