- Лечение слюнных желез

- Лечение слюнных желез народными средствами

- Лечение слюнных желез компрессами

- Лечение мазями

- Лечение слюнных желез настойкой болиголова

- Лечение чистотелом

- Лечение слюнных желез настойкой прополиса

- Лечение слюнной железы чесночным настоем подсолнечного масла

- Народные средства

- Лечение слюнных желез травами

- Лечение слюнных желез эвкалиптом

- Способы лечения слюнных желез при воспалении

- Несколько советов

- Сиалолитиаз (камни слюнных желез) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы сиалолитиаза

- Патогенез сиалолитиаза

- Классификация и стадии развития сиалолитиаза

- Осложнения сиалолитиаза

- Диагностика сиалолитиаза

- Лечение сиалолитиаза

- Консервативные методы

- Хирургические методы

- Прогноз. Профилактика

Лечение слюнных желез

Статья написана в ознакомительных целях. Мы не рекомендуем использовать никаких народных средств. Рекомендуем к прочтению: «Почему нельзя применять народные методы?».

Лечение слюнных желез народными средствами

Классификация аденомы слюнной железы

Аденома околоушной слюнной железы

Воспаление подъязычной слюнной железы

Закупорка слюнной железы, лечение

Рак слюнной железы

Слюнные железы выделяют секрет, из которого образуется слюна, способствующая формированию пищевого комка и начальному перевариванию пищи. Заболевания слюнных желез наиболее часто имеют воспалительный характер, они могут протекать остро, при этом наблюдается отек, инфильтрация, гнойное разложение и некроз тканей железы, с последующим образованием рубца. Основными симптомами острого воспаления большой слюнной железы является болезненное ощущение и значительная припухлость. Острая стадия воспалительного процесса легко снимается при правильном подборе лечебных средств, которых в народной медицине есть достаточно много. Лечение слюнных желез компрессамиРецепт №1 : в эмалированную посуду засыпать 3 ст. л. с верхом измельченной сухой травы чистотела, залить 300 мл кипятка и довести до кипения. Снять с плиты и настоять 3 часа. Смачивать повязку в настое и прикладывать на 1 час на опухшую железу, повторять 3-4 раза в сутки. Рецепт№2 : упарить на водяной бане урину до 1/4 части от первоначального объема, для этого используют мочу собранную пять дней назад. Компресс следует прикладывать на всю ночь. Рецепт№3 : равные по объему части тертой моркови и настойки болиголова при помощи повязки прикладывают к железам на 2 часа 3 раза в день. Полезно дополнительно ежедневно выпивать по 1-2 чашки сока из моркови. Также эффективны компрессы, прикладываемые 5 раз в сутки с морковным соком. Реценпт№4 : свежий домашний творог наносят на салфетку, прикладывают несколько раз в сутки, меняя творог. Рецепт№5 : пропустить через мясорубку 300 г корней чистотела, по 50 г цветков зверобоя и тысячелистника, залить 0,7 л водки, настоять неделю в темном прохладном месте. Процедить и применять в виде компрессов. Лечение мазямиРецепт№1 : 100 г свежего несоленого топленого свиного жира смешать с 20 г порошка камфары. Намазав этой смесью, опухоль, образовавшуюся в области слюнной железы приложить сверху льняную ткань с небольшим количеством этой же мази, держать 2-3 часа. Рецепт№2 : просеять через сито золу из сожженных березовых веток, взять 1 ст. л. пепла смешать с 3 ст. л. березового дегтя. Смазывать железы, приготовленной мазью утром и вечером в течение 2-3 месяцев. Рецепт №3 : соединить, тщательно вымешав 1 часть вазелина и 10 частей березового дегтя наносить некоторое количество на припухлость в области слюнной железы. Рецепт №4 : смешать 10 г перетертой в порошок травы чистотела, 40 г вазелина и 10 мл морковного сока. Смазывать опухоль несколько раз в день. Рецепт №5 : соединить 1 часть свежего сока из чистотела и зверобоя с 2 частями топленого свиного сала, применять мазь для смазывания пораженной слюнной железы в зоне губ. Рецепт№6 : мазь готовят из 1 свежего желтка куриного яйца, 1 ст. л. белой муки, 1 ст. л. пчелиного мёда и 1/2 ч. л. растительного масла. Все ингредиенты тщательно смешиваются, смесь выдерживают на слабом огне, не доводя до кипения, она должна загустеть. На лист подорожника или кусок чистой марли накладывают мазь и прикладывают к пораженному месту. Лечение слюнных желез настойкой болиголова

Полезно также 3 раза в день принимать настойку болиголова: 1-ый день по 1 капле утром в 6.00 за час до завтрака, в 15.00 и в 21.00 через 3-4 часа после еды. 2-ой день по 2 капли. Далее ежедневно увеличивают количество на 1 каплю, и доводят до 30 капель, затем идти на снижение до 1 капли. Курс лечения составит три месяца, перерыв пять дней и повторять лечение снова по такой же схеме. Помните, передозировка недопустима, доза подбирается индивидуально, нужно ориентироваться на самочувствие. Можно выбрать другую схему: от 1 до 13 капель в 100 мл воды. от 13 до 26 капель со 150 мл. от 26 до 40 капель с 200 мл. от 40 до 50 капель с 250 мл воды. Лечение чистотеломЧистотел собирают в мае в период цветения. Пропускают через мясорубку, отжимают через марлю. Сок отстаивают 2-3 дня, чистый сок осторожно сливают. Способ №1 : свежий сок чистотела принимают по 1 ст. л. за полчаса до и через 3-4 часа после еды 4 раза в день. Рекомендуется придерживаться точного времени приема в 6.00 утром натощак, в 12.00, в 17.00 и в 22.00, запивать глотком воды. Принимать 30 дней, 10 дней перерыв, затем повторить. В целом понадобится 3-4 курса. Способ№2 : в 1 л сока добавляют 250-300 мл 960 спирта. Хранить сок, в таком составе можно пять лет, принимать по 1 ст. л. за полчаса до еды в 6.00 утром натощак, в 11.00, в 16.00 и в 21.00. Лучше приём смеси начинать с 1 десертной ложки. Через неделю – 1 ст. л. 4 раза в день. Курс – 1 месяц, 10 дней перерыв, повторить. Лечение слюнных желез настойкой прополисаИзвестно, что прополис, натуральный пчелиный продукт, обладает множеством ценных, полезных веществ. В бутылку с 20 г измельченного прополиса вливают 500 мл спирта и взбалтывают в течение 30 минут, неделю настаивают в темном месте, фильтруют через марлю. приём осуществляют в первый день по 20 капель, затем по 40 и более 3 раза в день за 1 час до еды, растворяя в 100 мл теплой кипяченой воды или в теплом домашнем молоке. Курс 3 месяца. Мумие и прополис. При воспалении слюнных желез подъязычной области, рекомендуется класть под язык 3 раза в день мумие размером с 2-3 спичечные головки. приём мумие способствует быстрому рассасыванию опухоли. После полуторамесячного лечения мумие, приступают к лечению при помощи прополиса. 3 раза в день по 3-5 г прополиса медленно, долго жевать, затем проглотить. Прополис также очищает кровь. Лечение слюнной железы чесночным настоем подсолнечного масла100 мл растительного масла довести до кипения на водяной бане, остудить, добавить измельченный зубок чеснока, настоять неделю. После данного периода процедить и смазывать ротовую полость, закапывать по 7 капель в каждую ноздрю, вкладывать в слуховой канал, пропитанный средством ватный тампон. Чтобы добиться полного очищения организма 2 раза в неделю, за 30-40 минут до еды, 6 недель подряд принимать водный раствор люголя, для этого нужно растворить 1 каплю в 1/2 стакана кипяченой воды. Народные средства

Керосин. Отличных результатов удается достичь методом полоскания горла и ротовой полости раствором керосина с солью. В полулитровую бутылку из темного стекла залить керосин, всыпать 3 ст. л. соли, хорошо взболтать и прогреть на водяной бане 3 часа, остудить. Печеный лук. Испечь в духовке луковицу среднего размера в шелухе, затем очистить её и взбить с 1 ст. л. березового дегтя до однородной массы. Нанести лечебную смесь на трехслойную марлю и приложить к слюнным железам. Сода. В стакане теплой кипяченой воды растворить одну столовую ложку питьевой соды. Данным раствором смачивать ротовую полость несколько раз в день. Хвоя. В кастрюле вскипятить литр воды, засыпать пять столовых ложек иголок хвойного дерева. Варить следует полчаса, настоять некоторое время, процедить и принимать два раза в день. Масло из померанца. Померанец это горький апельсин, его семена перемалывают в кофемолке, засыпают получившимся порошком 3/4 объема стеклянной банки, заливают доверху растительным маслом и под закрытой крышкой 24 часа выдерживают на водяной бане, время от времени перемешивая. К 1 ч. л. померанцевого масла добавляют по 1 ст. л. гречневой муки, перетертых в порошок семян чернобыльника и свежего сока чеснока. Принимать 4-6 месяцев по 1 ст. л. 3 раза в день за 20 минут до еды. Лечение слюнных желез травами

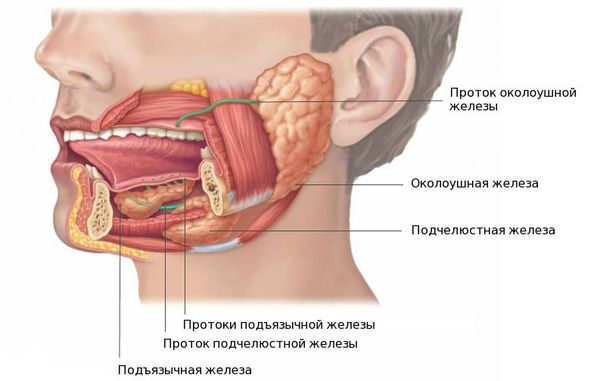

Травяной сбор. Измельчить высушенные растения и смешать по 5 частей листьев грецкого ореха и корневищ лапчатки прямостоячей, по 2 части цветков календулы и листьев шалфея. Эмалированную посуду наполнить 0,5 стакана теплой воды, добавить 1 ч. л. травяной смеси, довести до кипения и проварить 5 минут на слабом огне. 10 минут настоять, процедить и каждые 2 часа по несколько минут полоскать ротовую полость. Настойка эхинацеи. Принимать 3 раза в день по 30 капель аптечной спиртовой настойки эхинацеи. Ещё настойку разводят наполовину водой и делают с этим раствором компрессы. Рецепт целебного отвара. Засыпать в эмалированную посуду по 1 ст. л. семени льна, аниса и подорожника, залить 1 л. воды, довести до кипения, варить 10 минут на слабом огне. Отвар охладить, процедить прикладывать смоченную в нем повязку и прикладывать на 2-3 часа 3-4 раза в день. Синеголовник. Одну столовую ложку травы настоять 2 часа в 200 миллилитрах крутого кипятка, полоскать ротовую полость и горло неделю. Лечение слюнных желез эвкалиптомРецепт№1 : свежие листья эвкалипта настоять не менее двух недель в спирте из расчета 1:5. Принимать по 15-20 капель 3 раза в день после еды. Рецепт№2 : 2 ст. л. измельченных эвкалиптовых листьев отварить в 200 мл воды, принимать по 1/4 стакана теплого отвара. Рецепт№3 : настой листьев грецкого ореха готовят из 5 ст. л. сырья и 200 мл кипятка, настаивают 2 часа. Применим для компрессов. Способы лечения слюнных желез при воспаленииВоспаление слюнных желез может быть связано с инфекцией, в таком случае необходимо чаще полоскать рот слабым раствором марганцовки. Подойдет и раствор питьевой соды из расчета 1 чайная ложка на стакан воды. Такие процедуры помогут убрать болезнетворные микробы из ротовой полости. Взять 1 столовую ложку лимонного сока, развести в стакане прохладной кипяченой воды. Полоскать 4-5 раз в день. Несколько советовЛечить воспаление слюнной железы помогут некоторые советы, их применяли многие больные. Совет№1 : в пол-литровую бутылку яблочного уксуса добавить растолченные 4-5 головки чеснока. Настоять 3-4 недели в темном месте, процедить и смазывать настойкой железы или на 2-3 часа не больше, прикладывать смоченную в ней повязку. Курс 1-2 месяца. Совет№2 : пить отвар из овса в теплом виде 3-4 раза днем. 2-3 ст. л. зерна, замачивают на ночь в 0,5 л воды, утром варят в течение 5 минут, добавляют 3-4 цветка календулы и кипяченой воды до объема 0,5 л, охладить, процедить. Источник Сиалолитиаз (камни слюнных желез) — симптомы и лечениеЧто такое сиалолитиаз (камни слюнных желез)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Боронин М. А., стоматолога со стажем в 7 лет. Определение болезни. Причины заболеванияСиалолитиаз, или слюнно-каменная болезнь (греч. sialon слюна + lithos камень) — это заболевание, для которого характерно формирование камней в слюнной железе и её хроническое воспаление. В норме у человека выделяют три пары слюнных желёз: подъязычные, поднижнечелюстные и околоушные. Также в ротовой полости имеются мелкие железы, например нёбные, щёчные и язычные. Их задача состоит в образовании и выделении слюны. Наиболее часто процессу образования камней в протоках железы и последующему воспалению подвергается подчелюстная железа (89 — 95 % от всех случаев), далее по убыванию околоушная и крайне редко подъязычная, иногда камни могут образовываться в малых слюнных железах [3] . Заболевание зачастую выявляют в возрасте 20—45 лет — конкременты (камни), которые начали расти ещё в детстве, к этому возрасту достигают размеров, затрудняющих отток слюны и вызывающих жалобы. У мужчин сиалолитиаз встречается чаще, чем у женщин [11] . У детей слюннокаменная болезнь наблюдается редко [1] . Образование слюны — начальная стадия переваривания пищи. Слюна содержит в себе ферменты, антибактериальные вещества и растворённые минералы. Достоверно причины формирования камней в слюнных железах неизвестны. Выделяются лишь факторы, которые благоприятствуют развитию патологии:

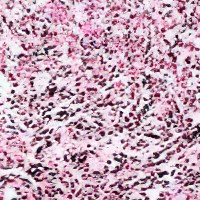

В основном образуется один камень, однако иногда встречаются и множественные конкременты. Одновременно несколько желёз поражается крайне редко. Вес камней может колебаться от долей грамма до нескольких десятков граммов. Конкременты бывают различной формы: продолговатой, округлой или неправильной; в их центре часто находятся инородные тела. Слюнной камень в основном состоит из неорганических солей — фосфатов и карбонатов кальция. При сиалолитиазе внутри тканей железы наблюдается хроническое воспаление и нарушение питания тканей, что приводит к образованию соединительной ткани, окружающей дольки железы и её расширенные протоки. Развитию сиалолитиаза также способствует применение антихолинергических препаратов. Приём этих лекарств угнетает выделение слюны, что приводит к накоплению в полости рта различных пищевых остатков. При этом растёт риск попадания их в проток железы и увеличивается количество бактерий в полости рта, что способствует образованию камней. Эти причины усиливаются при уменьшении употребления воды, однако исследования по выявлению взаимосвязи между данными факторами не проводились. Симптомы сиалолитиазаКлиническая картина во многом определяется степенью воспаления и проявляется симптомами сиалоаденита. Первые признаки нахождения камня в протоке железы:

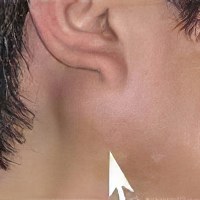

В месте расположения камня нередко возникают абсцессы. Если абсцесс поверхностный, то он заметен визуально, если глубокий, то его можно обнаружить только при обследовании либо во время операции. При самостоятельном прорыве абсцесса камень может выйти вместе с гноем. При затяжном развиии болезни железа постепенно уплотняется. Из её протока выделяется вязкая слюна с примесью взвеси или хлопьев различных солей, слизи, иногда гноя. В результате данного недуга функционирование слюнной железы может сократиться вплоть до полного прекращения. В этом случае во рту возникает сухость, появляются сложности при разговоре и приёме пищи. Однако таких симптомов может и не быть, поскольку всё зависит от компенсаторных возможностей организма [2] . Первым клиническим признаком наличия конкремента в протоке железы считается замедление выделения слюны. Также при приёме пищи происходит увеличение слюнной железы, возникает чувство её распирания, а в последствии боль («слюнная колика»). Данные проявления порой сохраняются в течение нескольких минут или часов и постепенно исчезают, но возвращаются во время следующего приёма пищи, а порой даже при мысли о еде. Заболевания прогрессирует постепенно, но при остром приступе симптомы развиваются за часы. Сиалоаденит подчелюстной железы характеризуется следующими чертами:

При формировании конкрементов в околоушной железе происходит одностороннее поражение и наблюдается асимметричная деформация. У пациентов возникают следующие симптомы:

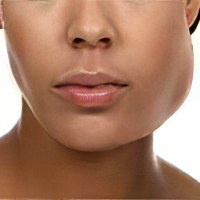

Для поражения подъязычной железы характерны признаки, схожие с описанными выше:

При рецидивах может формироваться полостной абсцесс с выделением гноя в полость рта. Патогенез сиалолитиазаЕдиного мнения касательно патогенеза слюннокаменной болезни до сих пор не существует. Основная проблема заключается в том, что сложно определить провоцирующий фактор и период возникновения слюнного камня, поскольку чаще всего пациент обращается к врачу на поздних клинических стадиях. Химический состав камней слюнной железы достаточно сложен, в них выделяют две основные составляющие:

Камни растут медленно и поэтому имеют слоистую структуру, их поверхность может быть гладкой либо шероховатой и покрываться желобками. Камни отличаются по плотности в зависимости от локализации — те, которые располагаются в самой железе, более плотные и зачастую округлой формы, в протоке — более продолговатые (по форме протока) [5] . Также отличается и состав камней различных желёз. В камнях околоушной железы преобладает органический компонент, в поднижнечелюстной — минеральный. Существует несколько теорий возникновения сиалолитиаза. Одни исследователи считают, что в его основе заложена нестабильность компонентов, участвующих в образовании камня, что приводит к их оседанию и кристаллизации. Проще говоря, образуется сердцевина из органики, после чего вокруг неё скапливаются минералы, то есть формируется мантия. Всё это происходит благодаря поглощению минералов, поскольку изначально конкремент имеет консистенцию желе, впоследствии он становится твёрдым из-за включения кальция, фосфата и их солей [5] . Согласно другой теории, причиной возникновения конкремента является органическое ядро, а процесс минерализации запускается воспалением слюнной железы, изменением скорости слюноотделения, вязкости слюны или pH — чем ниже кислотность, тем больше риск образования камня в протоке [5] . Конкременты формируются длительно, точный срок назвать сложно, так как он зависит от самочувствия пациента: кто-то может годами не жаловаться на крупный камень, а у кого-то колики появляются от маленького конкремента. К тому же существует много факторов, которые способствуют или препятствуют формированию камня. Классификация и стадии развития сиалолитиазаКлассификация по стадиям патологического процесса:

По проходимости протока:

В зависимости от того, какая из слюнных желёз поражена:

Вышеперечисленные виды сиалолитиаза расположены по убыванию распространённости, такая картина складывается, вероятнее всего, из-за различного состава слюны в той или иной железе. Клинически выделяют три стадии слюннокаменной болезни: начальную, выраженную, позднюю. Начальная стадия Сопровождается полным отсутствием клиники. Здесь изменения происходят на уровне тканей:

В первую очередь на начальных стадиях сиалолитиаза изменяется количество выделяемой слюны, особенно при виде или употреблении пищи. Часто возникает «слюнная колика» — явление, при котором железа увеличивается, пациенты жалуются на боль и распирание. Боль кратковременная, но с нарастанием процесса её продолжительность увеличивается до нескольких часов. При диагностическом пальпировании железа безболезненна и мягкая, секрет выделяется нормально, в протоке железы можно обнаружить конкремент. Слизистая полости рта не изменена. Клинически выраженная стадия Является развитием предыдущей стадии. Начинается остро:

Если не проводить лечение, болезнь достигает поздней стадии. Этому может предшествовать гнойно-некротическая форма сиалолитиаза. Поздняя стадия Для поздней стадии характерна атрофия железы и её уплотнение. Характеристика поздней стадии:

Осложнения сиалолитиазаБез лечения обострённой формы воспалительный процесс прогрессирует, и как осложнение образуется абсцесс и происходит интоксикация организма [7] . Это состояние сопровождается следующими симптомами:

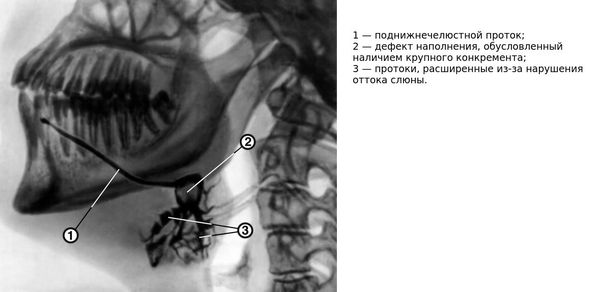

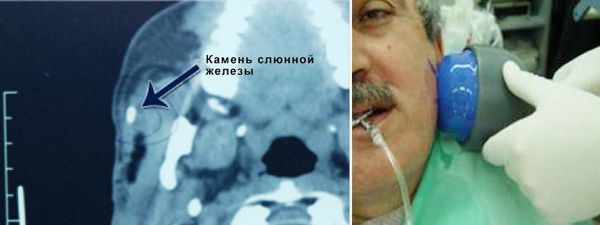

Для развивающегося абсцесса характерна стреляющая боль в поражённой слюнной железе, чувство давления и распирания, что свидетельствует о накоплении гноя. Боль может отдавать в ухо, шею и верхнюю челюсть. Если поражаются околоушные слюнные железы, отёк распространяется на щёку, область нижней челюсти и верхнюю часть шеи. Больной при этом ощущает боль при повороте головы и открывании рта. Если абсцесс находится в подъязычной и подчелюстной железе, отёк возникает в области подбородка, ощущается сильная боль при глотании. В некоторых случаях болезнь протекает очень быстро: за 1–2 дня гнойное воспаление разрушает структуру железы, и начинается некроз. В половине случаев воспаление затрагивает парную железу. Накопление гноя завершается самопроизвольным вскрытием абсцесса, образуется свищ. Если гнойник прорывается в ткани полости рта вокруг железы, возможно образование разлитого воспаления (флегмоны), что может привести к развитию сепсиса. Наличие гнойного процесса в челюстно-лицевой области крайне опасно, поскольку течение носит стремительный характер и возникает опасность сепсиса, что в свою очередь может привести к летальному исходу. Диагностика сиалолитиазаПри появлении вышеперечисленных симптомов или подозрении на сиалолитиаз следует обратиться к стоматологу или терапевту. Важное значение имеет внешний осмотр, он помогает оценить размеры слюнных желёз и сравнить их с нормой. Далее проводится пальпация, в ходе которой могут обнаружиться конкременты, а также определяется болезненность и плотность железы. Подтверждение диагноза проводится с помощью рентгенологического исследования. К сожалению, этот метод малоэффективен для конкрементов небольшой плотности, поскольку они не отображаются на снимке. Дополнительно применяется сиалография — рентген слюнной железы с контрастным веществом. Препараты, содержащие йод, заполняют протоки железы и благодаря контрастности отображают строение протоков и наличие в них инородных тел. Конкременты на снимке выглядят как пустые участки. Данное исследование помогает определить состояние железы и дальнейшую тактику её лечения. Для диагностики также используют ультразвуковое сканирование — этот метод помогает узнать точное местонахождение камня для его удаления. Показанием к УЗИ является расположение камней в глубине протоков. Также возможно применение компьютерной томографии слюнных желёз и биохимического анализа слюны. Крайне важна правильная дифференциальная диагностика — необходимо отличить сиалолитиаз от флеболитов и гнойного абсцесса, опухолей, флегмоны, воспаления лимфатических узлов. Поскольку вылечить заболевание на ранней стадии гораздо легче, чем на запущенной, очень важно своевременно обратиться к врачу [8] . Лечение сиалолитиазаДля лечения применяют консервативные и хирургические методы. Консервативные методыЛечение данной патологии имеет два направления: первое способствует устранению боли и нейтрализует воспаление, а второе — усиливает выделение слюны с помощью приёма слюногонных препаратов, что приводит к вымыванию мелких конкрементов. К препаратам, позволяющим добиться таких результатов, относят:

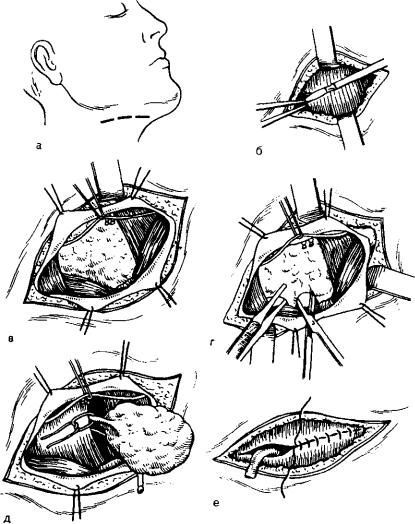

Также дополнительно назначается диета, усиливающая выработку слюны. В состав диеты входят кислые продукты, повышающие слюноотделение и нормализующие кислотно-щелочной баланс, который при сиалолитиазе смещён в щелочную сторону. Лимонная кислота, к примеру, способна разрушать слюнные камни [12] . В рацион включается свёкла, патиссон, квашенная капуста и клюква, эти продукты оказывают слюногонный эффект и нормализуют обменные процессы. Хирургические методыЕсли камень находится у выхода из устья слюнной железы, то применяется самый простой хирургический метод — извлечение конкремента пинцетом. При воспалении и абсцессе, операция проводится под местной анестезией. Абсцесс вскрывают и обрабатывают полость, затем фиксируется дренаж и извлекается камень. Рана при этом не ушивается. В случае необратимого поражения слюнной железы производится её удаление. Поскольку железа представлена не в единственном числе, то после её удаления резких изменений не происходит. Если же пациент начинает испытывать сухость в полости рта, назначаются слюногонные препараты. Во время и после проведения хирургического лечения возможно развитие ряда осложнений:

При удалении камня в период обострения сиалолитиаза наблюдается рубцовое сужение протоков. Для профилактики данного осложнения создаётся новое устье. Если сужение произошло, необходима пластическая операция по созданию нового устья кзади от сужения. В случае неудачи показано удаление слюнной железы. Поскольку хирургическое лечение сиалолитиаза травматично, а частые рецидивы требуют повторных более сложных вмешательств, был разработан дистанционный метод лечения больных. Дистанционная литотрипсия (ДЛТ), при которой камень разрушается с помощью ультразвука, стала заменой традиционной терапии слюнокаменной болезни [6] [7] . Прогноз. ПрофилактикаПри своевременном лечении силолитиаза удаётся предотвратить рецидивы и добиться благоприятного прогноза. Болезнь может возобновиться при наличии хронической инфекции, необратимых изменениях в протоках слюнных желёз и хирургических осложнениях (например, несостоятельности шва после операции). Для предотвращения рецидивов необходимо устранить факторы, провоцирующие образование камней в протоках. Если причина образования камня в нарушении обменных процессов, то необходимо принимать поддерживающие лекарства и исключить продукты, которые способствую нарушению обмена. Для общего улучшения работы организма рекомендуется отказаться от вредных привычек. Также следует избегать травм лица — они могут стать причиной повреждения протока железы, что приведёт к нарушению оттока слюны и образованию камня. Своевременное обращение к врачу — это залог успешного лечения сиалолитиаза [8] . Источник |

Классификация аденомы слюнной железы

Классификация аденомы слюнной железы Аденома околоушной слюнной железы

Аденома околоушной слюнной железы Воспаление подъязычной слюнной железы

Воспаление подъязычной слюнной железы Закупорка слюнной железы, лечение

Закупорка слюнной железы, лечение Рак слюнной железы

Рак слюнной железы