- Невралгия, причины, признаки, лечение народными способами.

- Неврит лучевого нерва причины, симптомы, методы лечения и профилактики

- Причины

- Статью проверил

- Содержание статьи

- Симптомы неврита лучевого нерва

- Диагностика

- Синдром запястного канала — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы синдрома запястного канала

- Патогенез синдрома запястного канала

- Классификация и стадии развития синдрома запястного канала

- Осложнения синдрома запястного канала

- Диагностика синдрома запястного канала

- Лечение синдрома запястного канала

- Прогноз. Профилактика

Невралгия, причины, признаки, лечение народными способами.

Народные методы лечения невралгии. Невралгия возникает внезапно, в любой части тела и проявляет себя резкой, острой, приступообразной болью. Приступ невралгии может спровоцировать сквозняк, работающий кондиционер, открытое окно в машине, любое переохлаждение организма. Так как нервные окончания у человека расположены по всему телу, то перечисленные выше причины могут вызвать заболевание нерва и его сплетений, в близлежащих тканях и органах. У невралгии многоликое лицо – жгучая, ноющая, тупая боль может возникнуть в любом месте тела и маскироваться под любую болезнь: сердечный приступ, почечную колику, остеохондроз, гастрит, и т.д. — список можно продолжать бесконечно.

Причины, вызывающие невралгию.

Наиболее частыми причинами ведущим к невралгии являются:

— ОРЗ, грипп и другие простудные заболевания

болезни, связанные с нарушением обмена веществ, такие как подагра

— переохлаждение организма

— отравления – токсическое и алкогольное

— травмы и заболевания позвоночника, такие как остеохондроз.

Основными признаками невралгии является:

— периодически возникающая ноющая, острая, жгучая боль по ходу нерва и его ветвей

— побледнение или покраснение кожи

— усиленное потоотделение

— подергивание мышц

Различают несколько типов невралгии:

затылочного нерва

тройничного нерва

седалищного нерва (ишиаз)

межреберных нервов

плечевого нервного сплетения

Невралгия затылочного нерва характеризуется болью, распространяющейся от шеи к затылку, и может возникать также в области висков и глаз. Становится трудно поворачивать голову, наиболее часто встречается у людей, имеющих шейный остеохондроз. Возникает чаще всего из-за переохлаждения.

Невралгия тройничного нерва характеризуется сильной болью, локализующейся в области щек, крыльев носа и десны. Возникнуть может внезапно во время разговора, приема пищи, при прикосновении к лицу. Часто причиной невралгии тройничного нерва является воспаление десен, пазух носа, болезни зубов и травмы. Спровоцировать приступ может ветреная погода, сквозняк, прием горячей или наоборот, холодной пищи и даже громкий звук и яркий свет.

Межреберная невралгия случается в основном у людей, имеющих проблемы с позвоночником, а вызывает ее переохлаждение. Коварность межреберной невралгии заключается в том, что ее легко спутать с сердечным приступом. Но все же разница есть: при сердечном приступе боль можно снять, приняв, например, нитроглицерин, а при глубоком вдохе, чихании или кашле, перемене положения боль не усиливается.

Если боль ощущается в нижних конечностях по ходу седалищного нерва, то такое заболевание называется ишиасом. Причиной возникновения ишиаса является поражение поясничного сплетения или пояснично-крестцовых корешков, боль чаще всего усиливается ночью.

Если у вас случаются приступы невралгии, то нужно обязательно показаться врачу. Врач сможет точно определить орган, влияющий на нервные окончания. А также, для того, чтобы исключить опухолевое образование, которое тоже может провоцировать невралгию. Врач назначит физиотерапию, иглоукалывание и другие процедуры, которые имеются сейчас в арсенале консервативной медицины.

Народные методы лечения невралгии.

Дома вы также можете для уменьшения и снятия болей использовать следующие народные средства:

Если у вас дома растет герань, то вы можете прикладывать ее целебные листики к больному месту: сорвите несколько свежих листьев с растения и, положив их на льняную ткань, прибинтуйте к месту, что болит, а сверху укутайте теплым платком. Держите не меньше 2-х часов, несколько раз меняйте листики на новые.

Цветки ромашки являются хорошим лекарственным средством, справляющимся с невралгией тройничного нерва, при различных неврозах, судорогах, так как ромашка обладает успокаивающим и противосудорожным действием. Приготовьте настой: 2 столовые ложки цветков ромашки аптечной заварите 1 стаканом кипятка и, настояв 20 минут, принимайте по полстакана 3 раза в день через 20 минут после еды.

Невралгия седалищного нерва лечат с помощью листьев хрена – прикладывают его свежие листья на больные места и укутывают теплым платком. Прекрасно также помогает парная баня изгнать невралгию седалищного нерва.

От невралгических болей помогает избавиться кора ивы: высушенную и измельченную кору – 10 г залейте стаканов крутого кипятка и 20 минут томите под крышкой на небольшом огне. После того как настой остынет, процедите его и принимайте по 1 столовой ложке 3-4 раза в день до еды.

Отвар мяты перечной – еще одно средство, хорошо помогающее при невралгиях. Для его приготовления возьмите 1 столовую ложку сырья и заварите 1 стаканом кипятка, через 10 минут принимайте по половине стакана 2 раза в день – утром и вечером.

Невралгию тройничного нерва лечат с помощью красной свеклы: натрите ее на терке, положите в марлю и слегка отжав, вставьте тампон в ухо.

Еще один народный способ лечения невралгии: сварите яйцо вкрутую, очистите его и, разрезав пополам, тут же приложите к тому место, где боль сильнее всего. По мере остывания яйца боль будет проходить.

Лечебные ванны с шалфеем, которые следует принимать курсами – 10 ванн через день. Возьмите 4 столовые ложки шалфея и залейте 0,5 л кипятка. Дайте час настояться и, процедив через марлю, вылейте отвар в ванну. Туда же добавьте 4 столовые ложки морской соли. Лечебные ванны нужно проводить при температуре воды — 37 градусов не более 5-10 минут. После ванны необходимо вытереться насухо и укутавшись в махровый халат сразу же лечь в постель.

И не могу не сказать о самомассаже, который вы можете проделывать себе самостоятельно. Он весьма эффективен при любой невралгии, занимает немного времени. Его приемы освоит любой желающий.

сначала помассируйте безымянные пальцы обеих рук по 3 минуты каждый

затем помассируйте с тыльной стороны руки оба безымянных пальца от ногтя до самого его основания и дальше в том же направлении по всей тыльной части ладони. Здесь расположен так называемый меридиан трех частей туловища, который оказывает понижающее действие на боли в нижней челюсти, шее, локтях и плечах.

самомассаж стоп ног также может улучшить самочувствие. Его нужно выполнять как с наружной стороны, так и самой подошвы, имеющих большое количество активных точек, при воздействии на которых можно уменьшить боли при невралгии.

Источник

Неврит лучевого нерва причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Неврит лучевого нерва — воспалительный процесс нерва, поражающий верхние конечности. Затрудняет движение повреждённой рукой. Лучевой нерв отвечает за сгибание и разгибание локтя, кисти, большого и указательного пальца. Главный признак неврита верхних конечностей — болевой синдром. Заболевание требует консультации врача.

Причины

Факторы, способствующие развитию неврита лучевого нерва:

- травматические повреждения верхних конечностей, например переломы;

- отравление алкоголем, медикаментами;

- инфекционные болезни;

- сильное сдавливание конечностей, приводящее к нарушению кровообращения. Возникает во время сна;

- при неправильно подобранных костылях, использовании без мягкой подкладки возникает костный паралич, сдавливание;

- синовит;

- бурсит;

- артроз;

- артрит;

- сахарный диабет;

- нарушения гормонального фона.

Статью проверил

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 24 Марта 2021 года

Дата обновления: 17 Сентября 2021 года

Содержание статьи

Симптомы неврита лучевого нерва

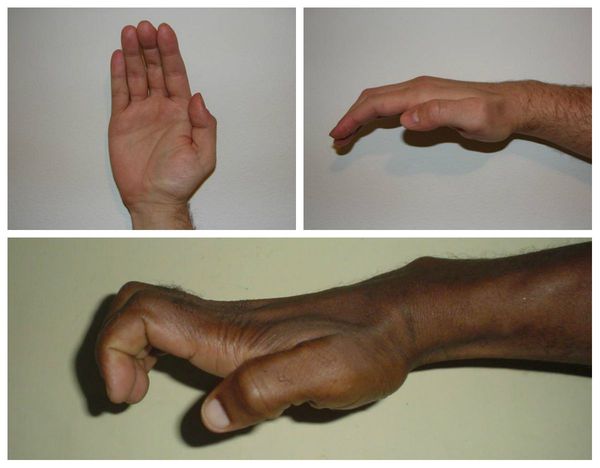

Наиболее частый признак заболевания — свисающая кисть, когда конечность поднята. Боль ощущается по всему лучевому нерву. Симптоматика, сопровождающая неврит, зависит от локализации воспаления:

- при поражении запястья, нижней области предплечья появляется боль жгучего характера, распространяющаяся от большого пальца до плеча. Чувствительность пальцев и наружной части кисти ослабевает или исчезает. Пациент не может сжать руку в кулак без усиления болезненных ощущений. Отвести большой палец в сторону затруднительно;

- воспаление локтя, верхней области предплечья, нижней части плеча сопровождается потерей чувствительности верхней стороны кисти. Сгибательная функция пальцев, кисти нарушена. Болевой синдром усиливается при двигательной активности. Снижается чувствительность предплечья;

- повреждение верхней части плеча, подмышечной впадины характеризуется слабостью, потерей чувствительности пальцев. Сгибание локтя затрудняется. При протягивании конечностей вперёд на воспалённой руке не получается согнуть кисть.

Независимо от поражённой области для лучевого неврита характерны:

- отёчность;

- изменение цвета кожи;

- мышечная слабость;

- истончение кожного покрова.

Диагностика

Врач собирает анамнез, осматривает пораженную область. Для определения диагноза требуется проведение 2 функциональных тестов:.

- Воспалённая рука помещается на стол ладонью вниз. Переместить средний палец на один из соседних при неврите лучевого нерва у больного не выйдет.

- В положении стоя больной опускает верхние конечности вдоль корпуса. Неудавшаяся попытка повернуть кисть ладонью вперёд с поднятым большим пальцем свидетельствует о наличии заболевания.

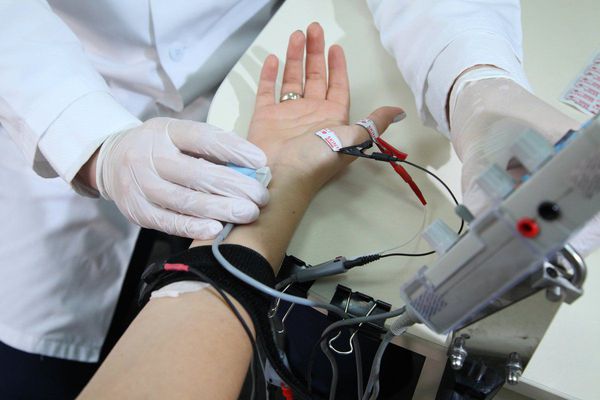

При помощи упражнений производится оценка повреждений, общего состояния больного. Посредством электронейромиографии устанавливается точный диагноз.

Источник

Синдром запястного канала — симптомы и лечение

Что такое синдром запястного канала? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Михайлюка И. Г., невролога со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

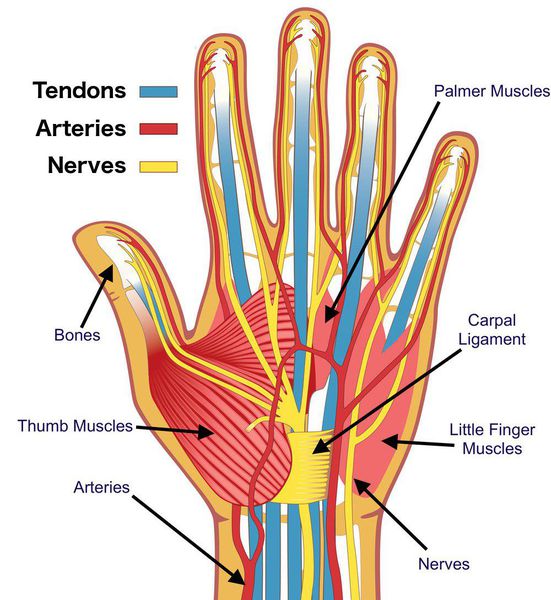

Синдром запястного канала — это наиболее распространённая форма туннельных синдромов, которая возникает в результате сдавления срединного нерва в месте его прохождения через такой анатомический «туннель», как запястный канал [1] .

Средняя распространённость синдрома составляет 1-5,8 % [2] [3] , при этом она может значительно отличаться в зависимости от социальной группы человека и факторов риска, которым он подвергается [4] .

Основными факторами риска, предрасполагающими к развитию синдрома запястного канала, являются:

- возраст от 40 до 60 лет;

- женский пол;

- ожирение или избыточная масса тела;

- сахарный диабет;

- алкоголизм и курение[4][5][6] ;

- профессиональные факторы: интенсивная нагрузка на лучезапястный сустав во время физически сложной работы ( механик, слесарь ), удерживание кисти в неудобном положении, особенно в позиции сгибания или разгибания (фотограф, музыкант, швея), воздействие локальной или общей вибрации ( бурильщик, шлифовщик, асфальтоукладчик, водитель ), а также работа, связанная с длительным пребыванием за компьютером (программист, редактор, наборщик) [7][8][9] .

В большинстве случаев встречается так называемая идиопатическая форма синдрома запястного канала, при которой установить причину имеющихся симптомов не удаётся [5] . При этом, по данным компьютерной томографии, у таких пациентов имеется врождённая узость канала запястья [10] . Поэтому основная роль в формировании идиопатической формы синдрома, вероятно, принадлежит врождённым неизменяемым факторам (например, наследственности) [11] .

Вторичная форма синдрома запястного канала может возникать при поражении различных анатомических структур, которые расположены в запястном канале, в ходе некоторых заболеваний и состояний:

- системные заболевания соединительной ткани (например, ревматоидный артрит);

- тендовагинит мышц-сгибателей кисти (воспаление сухожилия мышцы и её оболочки);

- заболевания эндокринной системы;

- гиповитаминозы (нехватка витаминов в организме);

- беременность [3][5] .

Симптомы синдрома запястного канала

Симптомы заболевания включают в себя чувствительные нарушения: онемение и парестезии (мурашки, покалывание, жжение) в области иннервации срединного нерва на кисти, т. е. в области пальцев с первого по четвёрты й.

Дополнительно человек может испытывать ноющие, иногда жгучие болевые ощущения в этой области. При этом заподозрить именно синдром запястного канала, а не другое заболевание с похожими симптомами, позволяют следующие характеристики этих проявлений [12] :

- Нарушения чувствительности в виде онемения или парестезий, которые присутствуют минимум в двух пальцах с первого по четвёртый в течение по крайней мере одного месяца. Указанные симптомы могут появляться периодически или быть постоянными. Причём если сейчас симптомы присутствуют постоянно, то перед этим обязательно был период, когда они возникали периодически. Для соблюдения этого критерия недостаточно одной боли — ей обязательно должны сопутствовать онемение и парестезии.

- Онемение и парестезии становятся сильнее под влиянием хотя бы одного из указанных факторов: сон, удержание руки в одном положении, многократно повторяющиеся движения кисти.

- Онемение и парестезии уменьшаются под влиянием минимум одного из указанных факторов: смена положения или встряхивание руки, фиксация лучезапястного сустава ортезом (специальным приспособлением).

- Болевой синдром (при наличии) должен быть более выраженным в пальцах, области кисти и лучезапястного сустава, чем в предплечье, плече и шее.

При выраженной степени повреждения срединного нерва в области прохождения его через запястный канал может присутствовать слабость мышц, за движения которых отвечает срединный нерв. Чаще всего, это мышцы возвышения большого пальца. Однако из-за часто встречающихся анастомозов (соединений) между срединным и локтевым нервом могут встречаться нетипичные для поражения срединного нерва варианты слабости мышц [13] .

Патогенез синдрома запястного канала

В основе развития чувствительных нарушений лежит повышение давления тканей внутри запястного канала, из-за чего и происходит сдавливание нервного ствола окружающими тканями [5] [14] . Такое давление снижает подвижность нерва, в связи с чем во время движений в лучезапястном суставе он подвергается микротравматизации. Вместе с этим из-за повышения давления в этой области страдает циркуляция венозной и артериальной крови и процесс аксонального транспорта — распространения нервного импульса. Это, в свою очередь, вызывает запуск биомеханические и структурные изменения в области запястного канала [5] [14] [15] .

По причине недостатка поступления крови в нервном стволе начинают происходить биохимические изменения. Периоды снижения (ишемии) и возобновления кровотока приводят к оксидантному повреждению на клеточном и тканевом уровне, при этом в первую очередь повреждаются волокна, покрытые миелиновой оболочкой (защитным слоем) [16] . Возникшая ишемия и оксидантное повреждение усиливают выработку таких веществ, как цитокины и простагландины E2, которые отвечают за развитие боли [5] .

Чередование периодов ишемии и восстановления кровообращения создаёт отрицательное внутритканевое давление, а это в свою очередь приводит к отёку синовиальных оболочек (внутренних слоёв суставных капсул). В итоге содержимое запястного канала сдавливается ещё больше [5] [14] .

Если сдавление срединного нерва сохраняется довольно долго, то чрезмерный синтез белка интерлейкина-6 приводит к образованию рубцовой ткани внутри и вокруг нервного ствола. Это происходит из-за того, что данное вещество стимулирует увеличение количества фибробластов и разрастанию соединительной ткани [5] .

Классификация и стадии развития синдрома запястного канала

На начальной стадии заболевания обычно присутствуют только симптомы нарушения чувствительности — онемение или парестезии, иногда сопровождающиеся болью, которые возникают периодически, чаще ночью, при удержании руки долгое время в одном положении, выполнении многократно повторяющихся движений в лучезапястном суставе. Со временем эти симптомы становятся постоянными, и при дальнейшем прогрессировании заболевания возникает слабость мышц, за движение которых отвечает срединный нерв, с их последующей истощением [5] .

Стадию синдрома запястного канала обычно определяют на основании данных, полученных при выполнении электронейромиографического обследования, однако единой электрофизиологической классификации стадий течения заболевания нет: авторы выделяют различное количество степеней поражения срединного нерва — от трёх до семи [17] [18] [19] [20] . Согласно ним, на начальных стадиях синдрома возникает небольшое локальное уменьшение скорости распространения возбуждения (в первую очередь по чувствительным волокнам срединного нерва), увеличение остаточных проявлений без снижения амплитуды сенсорных и моторных ответов на стимуляцию электрическим током. Затем наблюдается прогрессирование патологического процесса в виде дальнейшего снижения амплитуды ответа, а также появления в определённый момент спонтанной (денервационной) активности.

Чёткой взаимосвязи между степенью синдрома по данным электронейромиографии и выраженностью клинических симптомов заболевания в исследованиях выявлено не было. Это объясняют повреждением тонких нервных волокон типа Аδ и С, проводимость которых электронейромиография оценить не может. Удаётся зафиксировать изменения только при повреждении Аβ-волокон, которое при синдроме запястного канала возникает обычно значительно позже, чем первые симптомы заболевания [5] .

Ещё одной причиной, вызывающей несоответствие клинических симптомов со степенями нарушения проводимости по срединному нерву в области запястного канала, является вариабельность иннервации кисти локтевым и срединным нервом [13] .

Деление патологического процесса синдрома на стадии является важной задачей, которую только предстоит решить. Она поможет принимать решение о выборе тактики лечения — использовать консервативные методы имеет смысл только на начальных стадиях заболевания [12] .

Осложнения синдрома запястного канала

Главным осложнением синдрома запястного канала является необратимое поражение срединного нерва. Оно приводит к стойким расстройствам чувствительности в области иннервации данного нерва, а также к слабости мышц кисти, за движение которых он отвечает.

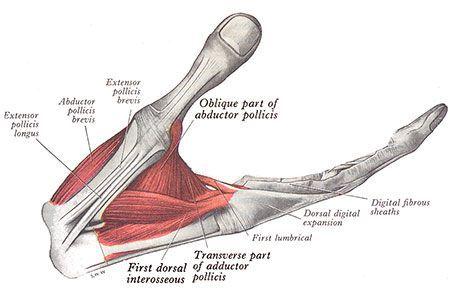

Срединный нерв на кисти иннервирует мышцы возвышения большого пальца, а также первые две червеобразные мышцы. Поэтому при повреждении нерва может нарушаться функция указанных мышц, что приводит к нарушению сгибания, отведения, противопоставления большого пальца (соприкосновение его подушечки с подушечками других пальцев), а также сгибания указательного и среднего пальцев. Параллельно со слабостью развивается гипотрофия указанных мышц (истончение и уменьшение мышечных волокон).

Всё это в конечном итоге приводит к невозможности нормально пользоваться рукой и развитию специфичной форме кисти, которая получила образное название «обезьянья лапа».

У некоторых пациентов помимо указанных нарушений также может наблюдаться развитие стойкого хронического болевого синдрома в области кисти и запястья, который с трудом поддаётся лечению [5] .

Для предупреждения развития данных осложнений важно вовремя провести правильную диагностику состояния и назначить корректное лечение.

Диагностика синдрома запястного канала

В основе диагностики поражения срединного нерва лежат клинические и электрофизиологические критерии.

Осмотр пациента направлен не только на выявление симптомов, характерных для синдрома запястного канала (онемение, парестезии, боль), но и на то, чтобы исключить другие возможные пр ичины жалоб: шейную радикулопатию, отражённую боль при миофасциальном или фасеточном синдроме, диабетическую нейропатию, множественную мононейропатию, плечевую плексопатию, синдром верхней аппертуры грудной клетки, иррадиацию боли при эпикондилите.

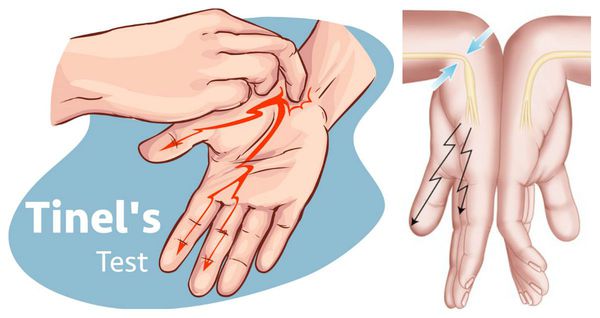

Физикальный осмотр включает оценку чувствительности в области иннервации срединного нерва, мануальное тестирование силы мышц, а также специальные провокационные тесты, при выполнении которых у людей с с индромом запястного канала имеющиеся симптомы нарастают. Наиболее часто используют тест Тинеля, при котором лёгкое постукивание над запястным каналом вызывает покалывание и прострелы в пальцы, либо тест Фалена, при котором удержание запястья в максимально согнутом состоянии в течение 30 секунд приводит к появлению или усилению имеющихся у пациента жалоб [5] .

Чаще всего для инструментальной диагностики синдрома применяют метод стимуляционной электронейромиографии. При его выполнении срединный нерв с помощью электрического тока стимулируется в определённых местах. Вызванные таким образом потенциалы регистрируются и анализируются. Так можно определить место сдавления нерва, степень поражения сенсорных и моторных волокон, а также морфологический тип поражения (поражение миелиновых оболочек или отростков нервных клеток) [5] [12] [21] .

Несмотря на то, что метод электронейромиографии является достаточно чувствительным и специфичным, его нельзя использовать в отрыве от клинических симптомов заболевания, так как известно множество вариантов нарушений проведения импульса по периферическим нервам без клинических признаков того или иного заболевания.

В последнее время в процессе диагностики синдрома запястного канала всё чаще используют УЗИ, а также КТ и МРТ. Их применение оправдано, так как они помогают выявить морфологические изменения срединного нерва и окружающих его структур, а также те или иные аномалии в области канала запястья, которые могут вызывать клинические симптомы у данных пациентов [22] .

Однако применение КТ и МРТ в диагностике синдрома запястного канала ограничено из-за высокой стоимости по сравнению с другими методами и высоких требований к способности аппаратуры. Поэтому методом выбора, позволяющим исключить структурную патологию в области запястного канала, является УЗИ.

Лечение синдрома запястного канала

Начальным методом терапии пациентов с синдромом запястного канала может стать изменение повседневной активности, исключение вредных профессиональных факторов, эргономичная организация рабочего места при работе за компьютером — использование специальных мышек, ковриков и клавиатур [23] .

Следующим методом, показавшим свою эффективность и безопасность, является ортезирование запястья, при котором лучезапястный сустав помещается в нейтральное положение. Таким образом минимизируется негативное воздействие на срединный нерв со стороны окружающих его структур [5] .

В комплексном лечении могут использоваться и многие другие методики: мануальная терапия, физиотерапия, кинезиотейпирование, однако данные об их эффективности противоречивы [5] .

В качестве терапии у пациентов с синдромом запястного канала также используется медикаментозное лечение. Оно направлено на уменьшение воспаления и отёка в области запястного канала, что приводит к купированию симптомов.

В клинической практике применяется достаточно большое количество лекарственных средств, однако для большинства препаратов эффект является кратковременным и малозначительным. Исключением являются препараты кортикостероидов, особенно при локальном применении в форме медикаментозных параневральных блокад (введение анестетика в пространство около почек) [5] .

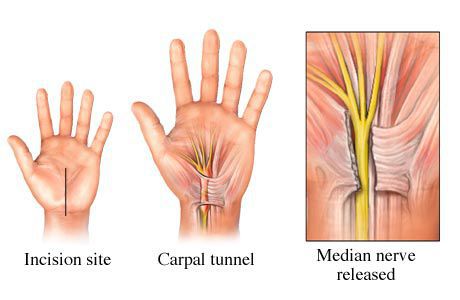

Также существует большое разнообразие методов оперативного лечен ия, которые отличаются лишь вариантами оперативного доступа [24] . Однако в основе любого вмешательства лежит рассечение поперечной связки запястного канала и освобождение срединного нерва от компрессии (сдавления) окружающими тканями.

Выбор варианта операции и техники лечения зависит от многих факторов:

- степени сдавления срединного нерва;

- наличия сопутствующих заболеваний;

- особенностей анатомии запястного канала;

- предпочтений хирурга [25] .

Хирургическое вмешательство — радикальный метод лечения, который позволяет нормализовать давление внутри запястного канала. Эффект от оперативного лечения превосходит все существующие в данный момент консервативные методы. Кроме того, уже через две недели после операции люди могут вернуться к своей профессиональной деятельности. Однако не смотря на широкое распространение синдрома запястного канала до сих пор нет единой тактики определения показаний к выполнению операции. Различные авторы предлагают свои критерии, которые позволяют отобрать пациентов для оперативного лечения, и в каждом случае решение принимается индивидуально [2] [5] .

Не смотря на разнообразие методов, единого подхода к лечению пациентов с синдромом запястного канала не существует.

Одна точка зрения заключается в том, что оперативное лечение должно использоваться только в крайнем случае: при неэффективности проведённого консервативного лечения и при наличии выраженной симптоматики в виде слабости и гипотрофии мышц [26] .

Также существует мнение, что несмотря на большое разнообразие консервативных методов лечения их эффективность крайне низка, поэтому достигнутый результат лечения является кратковременным. В связи с этим не рекомендуется затягивать с хирургическим вмешательством, так как оно является наиболее эффективным методом лечения [2] [5] .

Прогноз. Профилактика

Синдром запястного канала является прогрессирующим состоянием. Без лечения со временем он может привести к стойкому повреждению срединного нерва и, как следствие, нарушению функции кисти из-за невозможности сгибать с первого по третий палец, а также приводить и противопоставлять большой палец, который выполняет важную роль в повседневной жизни любого человека.

Пока нет достоверных научных данных о том, может ли какое-либо консервативное лечение предотвратить прогрессирование заболевания. Даже при хирургическом лечении и высвобождении срединного нерва от сдавливающих его структур в 1/3 случаев возможен рецидив заболевания в первые пять лет после операции [27] .

К осложнениям оперативного лечения синдрома относят:

- кровотечение и образование гематомы в области послеоперационной раны;

- инфекционные осложнения;

- образование рубцов и спаек в области разреза;

- повреждение чувствительных ветвей срединного нерва, следствием чего может стать стойкое онемение в области иннервации срединного нерва [5] .

Учитывая, что синдром запястного канала часто связан с анатомической узостью запястного канала, методы надёжной профилактики заболевания пока не разработаны. Поэтому предупреждение развития синдрома может быть направлена только на коррекцию таких факторов риска, как избыточный вес или ожирение, повышенный уровень гликемии при сахарном диабете, злоупотребление алкоголем, курение, вредные производственные факторы, включающие чрезмерную нагрузку на лучезапястный сустав. К сожалению, эффективность всех этих мероприятий часто оказывается крайне низкой [4] [5] [9] .

Источник