- Оститы, воспаление костных тканей.

- 1. Общие сведения

- 2. Причины

- 3. Симптомы и диагностика

- 4. Лечение

- Хронический остеомиелит

- Классификация, причины остеомиелит а

- Симптомы остеомиелит а

- Диагностика остеомиелит а

- Хирургическое лечение остеомиелит а

- Остеомиелит

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

- Наряду с лабораторными способами используются инструментальные методы обследования:

- Лечение

Оститы, воспаление костных тканей.

1. Общие сведения

Слово «остит» (не путать с отитом) в широком смысле означает воспаление кости, или, говоря грамотней, воспаление костных тканей.

По сути, это группа разнородных заболеваний, патологических состояний и процессов, в отношении которых многое еще предстоит исследовать, прояснить и уточнить. В ныне действующей Десятой редакции Международной классификации болезней (МКБ-10) такие воспалительные процессы отнесены к рубрике «Другие болезни костей», и объединяющей характеристикой является именно наличие воспаления.

2. Причины

Главным триггером (пусковым фактором) в этиопатогенезе оститов является вторичное инфицирование при переломах и других травмах, к числу которых относятся и хирургические вмешательства на костных структурах. Инфекция может быть как неспецифической (стрептококки, стафилококки и другие широко распространенные патогенные микроорганизмы), так и специфической (туберкулезная микобактерия, гонококк, бледная трепонема).

К оститам относится и деформирующий остит Педжета – хроническое, прогрессирующее заболевание неизвестной этиологии, при котором регенерация костной ткани (в норме ее обновление происходит постоянно) осуществляется за счет образование тканей с неправильной, измененной структурой. Болезнь Педжета поражает, как правило, тазовые, бедреные, плечевые кости, а также позвоночный столб и кости черепа.

К сожалению, в единичных случаях причиной развития остита оказывается несоблюдение методики выполнения прививки БЦЖ.

3. Симптомы и диагностика

Клиническая картина остита в каждом конкретном случае определяется рядом индивидуальных факторов, т.е. в целом широко варьирует. Достаточно типичным является бессимптомное или малосимптомное течение на начальных этапах. Со временем больные замечают некоторую отечность, болевой дискомфорт и ту или иную степень функционального снижения в пораженной зоне (например, ограничивается подвижность конечности, становится болезненным процесс жевания, и т.д.).

При неблагоприятных условиях (переохлаждение, полостная операция, истощение, гиповитаминоз и другие ослабляющие иммунитет факторы) в течении остита может произойти обострение, в том числе с такими тяжелыми осложнениями, как образование свищей, флегмона, остеомиелит.

Хроническому оститу (особенно фиброзному) присущ повышенный риск переломов, обусловленный тенденцией к размягчению и хрупкости пораженных костных тканей.

Диагностика базируется на рентгенографическом методе; в случаях недостаточной его информативности назначают радионуклидное исследование, компьютерную или магнитно-резонансную томографию. По показаниям производятся иммунологические и бактериологические лабораторные анализы, в некоторых случаях для дифференциальной диагностики обязательна биопсия.

4. Лечение

Терапевтическая схема определяется результатами диагностического обследования. В зависимости от масштабов, локализации и этиологии воспаления, назначаются антибактериальные препараты, противовоспалительные средства, иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Нередко выявляются абсолютные показания к хирургическому вмешательству – в частности, для удаления некротических (отмерших) участков. Эффективна терапия особыми протеолитическими ферментами, а также физиотерапевтические методы. Обязательна санация всех очагов хронической инфекции, купирование обострений сопутствующих и/или первичных по отношению к оститу заболеваний (например, ревматоидного артрита, сифилиса, туберкулеза).

Важной задачей является недопущение хронификации воспалительного процесса. В этом плане фактор времени имеет решающее значение: при первых симптомах неблагополучия в каких бы то ни было костных тканях и структурах обращение к врачу должно быть немедленным. Чем раньше произведена достоверная диагностика и начато лечение, тем благоприятней прогноз, т.е. выше шансы на полное исцеление остита.

Источник

Хронический остеомиелит

Остеомиелит – это гнойное поражение костных структур, при котором изначально поражается костный мозг, а затем другие части кости. Остеомиелит включает в свое понятие остит (воспалительные изменения затрагивают кортикальный слой кости), миелит (вовлечение костного мозга), периостит (воспаление надкостницы, иногда с формированием поднадкостничного абсцесса).

Классификация, причины остеомиелит а

Классифицировать остеомиелит можно:

- В зависимости от времени возникновения – первичный и вторичный при котором гнойный процесс переходит на кость с окружающих тканей или при продолжительном обнажении кости в отсутствии надкостницы.

- По происхождению – эндогенный (гематогенная инфекция), экзогенный (посттравматический, ятрогенный , огнестрельный).

- По течению – острый, подострый, хронический.

- По внешним проявлениям – со свищами, без свищей, с остеомиелитической язвой и др.

В практической деятельности гнойного хирурга чаще всего встречается хронический гематогенный и посттравматический остеомиелит. Реже встречается огнестрельный и послеоперационный остеомиелит. Острый гематогенный остеомиелит является проблемой детского возраста (мальчики болеют в три раза чаще девочек), в связи с чем, лечение данного заболевания происходит, в основном, в условиях детского стационара.

Хронический гематогенный остеомиелит – является стадией гнойно-некротичского процесса, которому, как правило, предшествует острая стадия. В 20-30% случаях встречаются первично-хронические формы остеомиелита (абсцесс Бродди, склерозирующий остеомиелит Гарра), которые встречаются у пациентов со сниженном иммунитетом при наличии «дремлющих» очагов инфекции. Типичной локализацией гнойного процесса при хроническом гематогенном остеомиелите являются бедренная и большеберцовая кости.

Посттравматический остеомиелит – хронический остеомиелит после открытых (неогнестрельных) повреждений костей и фактически представляет собой длительно незаживающую рану кости в результате гнойно-некротического осложнения открытого перелома (Никитин Г.Д., 2000).

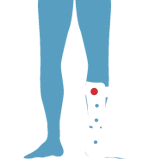

По данным разных авторов посттравматический остеомиелит чаще всего локализуется на голени и стопе, где образуются наиболее обширные открытые повреждения костных структур.

Посттравматический остеомиелит после открытых переломов может протекать в двух вариантах – с консолидацией зоны перелома и с несросшимся переломом с образованием ложного сустава. В отличие от гематогенного остеомиелита при посттравматическом остеомиелите не происходит образования больших остеомиелитических полостей.

Симптомы остеомиелит а

Симптомы различных форм хронического остеомиелита разнообразны и зависят от возраста больного, локализации, распространенности и длительности процесса. Одной из характерных особенностей хронического остеомиелита является его затяжное течение, сменяющееся периодами обострения и ремиссии. В период ремиссии больного, как правило, ничего не беспокоит. Местные изменения могут проявляться образованием свищей, остеомиелитических язв со скудным отделяемым.

В период обострения отделяемое из свищей и язв значительно увеличивается, изменяется его характер. Появляются общие симптомы воспалительной реакции (повышение температуры тела, тахикардия и др.) Период обострения нередко сопровождается развитием параоссальных флегмон, при которых могут отсутствовать характерные местные признаки гнойного воспаления. В некоторых случаях в воспалительный процесс могут вовлекаться крупные суставы. При этом появляются симптомы гнойных артритов.

Диагностика остеомиелит а

Основным методом диагностики остеомиелита является рентгенологическое исследование. Обязательным является выполнение рентгенографии пораженного сегмента в нескольких проекциях. Однако для оценки распространенности деструктивного процесса в мягких тканях, возможности данного метода сильно ограничены. Для полной характеристики патологического процесса данных обычной рентгенографии, как правило, не достаточно. В большинстве случаев при исследовании крупных суставов и костей необходима компьютерная томография и МРТ, позволяющие выявить или уточнить распространенность деструктивных изменений и секвестров.

Радиоизотопная сцинтиграфия применяется для раннего выявления заболевания, позволяет установить приблизительные размеры и локализацию очага.

Для выявления гнойных затеков и параоссальных флегмон необходимо выполнение УЗИ исследования, позволяющего оценить объем и протяженность гнойно-некротического очага мягких тканей.

При наличии свищей обязательным является фистулография. Этот метод позволяет уточнить распространенность свищевых ходов в мягких тканях, костных структурах и объем патологической полости для адекватного выбора оперативного доступа.

Бактериологическое исследование служит для оценки качественного и количественного микробного состава гнойного очага.

Хирургическое лечение остеомиелит а

Хирургическое лечение хронического остеомиелита делится на два этапа: первый – санация гнойно-некротического очага; второй – восстановительных операций на костях и мягких тканях.

Санирующие операции подразделяются на:

- краевая резекция пораженного участка,

- концевая резекция фрагментов длинной кости

- сегментарная резекция пораженного участка

- ампутация или экзартикуляция сегмента, содержащего пораженную остеомиелитом кость.

- Фистулсеквестрэктомия – иссечение свищевых ходов вместе с костными секвестрами

- Секвестрнекрэктомия – удаление секвестров из секвестральной коробки после остеотрепанации

- Фистулсеквестрнекрэктомия – удаление некрозов, секвестров, грануляций, рубцов и свищей в пределах здоровых тканей

- Трепанация длинной трубчатой кости с секвестрнекрэктомией

- Костно-пластическая трепанация с секвестрнекрэктомией и восстановлением костно-мозгового канала

После операций на костях часто образуются обширные дефекты тканей, требующие восстановительных операций, которые включают:

- Различные виды кожной пластики мягких тканей

- Пломбировка остаточной костной полости биопломбами

- Пластика костной полости тканями имеющими кровоснабжение. Чаще всего для пластики костных полостей используют мышечную пластику. При невозможности выполнения миопластики применяют пластику тканями на микрососудистых анастомозах.

- Замещение сегментарного дефекта длинной кости

- кожно-костным лоскутом на микрососудистых анастомозах

- методом внеочагового остеосинтеза (метод Илизарова): компрессионный остеосинтез, компрессионно-дистракционый остеосинтез, компрессионно-дистракционный остеосинтез с остеотомией

В некоторых случая, когда санирующие гнойный очаг, операции неэффективны, а сам гнойный очаг является источником сепсиса, когда отсутствует перспектива сохранения конечности необходимо прибегать к ампутации конечности. Так же ампутация конечности показана при малигнизации остеомиелитических язв.

В заключение стоит отметить, что проблема хронического посттравматического и гематогенного остеомиелита является сложной и до конца не решенной проблемой гнойной хирургии. Лечение должно быть комплексным, включающим консервативную терапию, активную хирургическую тактику, с радикальным удалением очага осте омиелита с последующим восстановительным этапом, состоящим из различных видов кожно-пластических операций и остеосинтеза.

Источник

Остеомиелит

Остеомиелит — это гнойная инфекция, поражающая костную ткань (остит), окружающую кость надкостницу (периостит) и костный мозг (миелит). Впервые возникший остеомиелит называют острым. В случае длительного течения заболевания с периодами обострения и ремиссии говорят о развитии хронического остеомиелита.

Причины

Остеомиелит развивается в результате попадания бактерий в костную ткань, надкостницу или костный мозг.

Инфицирование кости может произойти эндогенным (внутренним) путем, когда бактерии попадают в костную ткань с током крови по кровеносным сосудам. Такой остеомиелит принято называть гематогенным (в переводе с греческого языка — порожденный из крови). Острый гематогенный остеомиелит чаще встречается в грудном, детском и юношеском возрасте, взрослые болеют им редко.

Гнойное воспаление костей может возникнуть при проникновении микроорганизмов из окружающей среды – это экзогенный остеомиелит. Примером экзогенного остеомиелита является инфекция кости, развившаяся в результате открытого перелома, огнестрельного ранения или после травматологической операции (называют также посттравматический остеомиелит). Другой разновидностью экзогенного остеомиелита является контактный остеомиелит, возникающий при переходе гнойного воспаления на кость с окружающих ее мягких тканей.

Способствуют развитию остеомиелита следующие состояния: злоупотребление алкоголем, курение, употребление внутривенных наркотических средств, атеросклероз сосудов, варикозная болезнь и хроническая венозная недостаточность, сахарный диабет, частые инфекции (3-4 раза в год), нарушение функции почек и печени, злокачественные заболевания (опухоли), перенесенная спленэктомия (удаление селезенки), пожилой и старческий возраст, низкая масса тела, плохое питание.

Симптомы

Клиническая картина обычно характеризуется сверхострым началом болезни с септическими, токсическими симптомами. Температура высокая, у детей старшего возраста остеомиелит начинается ознобом; пульс учащенный, ребенок очень вялый и производит впечатление тяжело больного. В первые дни местные симптомы остеомиелита иногда не выражены, тяжелое общее состояние полностью определяет клиническую картину. Больной обычно жалуется на боли в кости; боль усиливается, пораженная кость становится чувствительной к давлению. Местное покраснение и отек не являются ранними симптомами остеомиелита, но через 2-3 дня от начала при возникновении субпериостального абсцесса эти признаки бросаются в глаза.

При прорыве абсцесса, расположенного под надкостницей, боли уменьшаются и выявляются покраснение, отек, флюктуация.

Диагностика

При осмотре проводят аккуратную пальпацию (ощупывание пальцами) болезненного участка, при этом отмечается состояние кожи (горячая, имеется покраснение и припухлость, образуются волнообразные движения тканей) и общий внешний вид поврежденной зоны (натянутые кожные покровы, «глянцевый» блеск, отечность). С помощью осторожной перкуссии (постукивания) определяют очаг инфекции по усилению боли в конкретном месте припухлости.

Помимо оценки клинических проявлений и ручного осмотра применяются лабораторные методы исследования. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой в развернутом виде показывает сдвиг влево. Это означает, что воспаление в организме вызвано бактериальной природой.

Общий анализ мочи показывает наличие воспаления и почечной недостаточности (при генерализованных формах болезни) путем появления белка, увеличения некоторых показателей.

Биохимический анализ крови показывает воспалительный процесс и отмечает почечную и печеночную недостаточность. При этом изменяются параметры билирубина, белка, снижается показатель глюкозы, а количество некоторых элементов увеличивается.

Наряду с лабораторными способами используются инструментальные методы обследования:

- Ультразвуковое исследование применяют для оценки размеров и формы мышечного поражения.

- Инфракрасное сканирование может показать наличие острых скрытых форм остеомиелита, определив участки с повышенной температурой.

- Рентгенография – самый распространенный вариант диагностирования остеомиелита. С помощью снимков можно определить локализацию некротических процессов, объем и степень выраженности инфекционного очага. С помощью рентгена можно выявить болезнь на ранних стадиях. По мере роста воспаления изменяется характер изображения на снимках, поэтому время протекания болезни можно обозначить с высокой точностью.

- Компьютерная томография – наиболее информативный способ диагностики остеомиелита в любых его проявлениях. С помощью объемных изображений можно получить не только данные о локализации и интенсивности инфекции, но и создать реконструкцию окружающих мышечных тканей и спрогнозировать течение болезни.

Для точного диагноза, который имеет определяющее значение в лечении остеомиелита, необходимо сочетание лабораторных и инструментальных способов исследования.

Лечение

Лечение острого остеомиелита проводится только в стационаре в отделении травматологии. Выполняют иммобилизацию конечности. Проводят массивную антибиотикотерапию с учетом чувствительности микроорганизмов. Для уменьшения интоксикации, восполнения объема крови и улучшения местного кровообращения переливают плазму, гемодез, 10% раствор альбумина. При сепсисе применяют методы экстракорпоральной гемокоррекции.

Обязательным условием успешного лечения острого остеомиелита является дренирование гнойного очага. На ранних стадиях в кости делают трепанационные отверстия с последующим промыванием растворами антибиотиков и протеолитических ферментов.

При гнойных артритах выполняют повторные пункции сустава для удаления гноя и введения антибиотиков, в некоторых случаях показана артротомия. При распространении процесса на мягкие ткани образовавшиеся гнойники вскрывают с последующим открытым промыванием.

В лечении хронического остеомиелита операция показана при наличии остеомиелитических полостей и язв, гнойных свищей, секвестров, ложных суставах, частых рецидивах с интоксикацией, выраженной болью и нарушением функции конечности, малигнизации, нарушении деятельности других органов и систем вследствие хронической гнойной инфекции.

Выполняют некрэктомию – удаление секвестров, грануляций, остеомиелитических полостей вместе с внутренними стенками и иссечение свищей с последующим промывным дренированием. После санации полостей проводят костную пластику.

Источник