- Лечение ожогов с волдырями

- Методы лечения

- Средства для лечения ожогов с волдырями

- Лечение ожога кипятком с волдырями

- Лечение ожогов с волдырями народными средствами

- Травы от ожогов с волдырями

- Гомеопатия

- Ожог термический — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы термического ожога

- Патогенез термического ожога

- Классификация и стадии развития термического ожога

- Степени термических ожогов

- Осложнения термического ожога

- Диагностика термического ожога

- Как определить глубину ожога

- Лечение термического ожога

- Первая помощь при термических ожогах

- Что нельзя делать при ожогах

- Лечение ожогов народными средствами

- Когда при ожоге необходимо вызывать скорую помощь

- Амбулаторное лечение ожогов

- Лечение ожогов в больнице

- Прогноз. Профилактика

Лечение ожогов с волдырями

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Волдыри обычно образовываются при ожоговом повреждении второй степени – это наиболее распространенная степень бытовой ожоговой травмы. С таким повреждением далеко не всегда обращаются к врачу, пытаясь вылечить рану на дому. Если площадь поврежденной кожи невелика, то действительно, лечение ожогов с волдырями можно проводить и дома. С одним условием – вскрывать пузыри с жидким содержимым самостоятельно категорически нельзя, чтобы не ухудшить положение.

Методы лечения

Если на коже образовались волдыри, то это означает, что ожог является поверхностным, а именно – второй степени. В такой ситуации пострадавшему следует не просто оказать неотложную помощь, но и провести дальнейшее лечение для скорого заживления раны.

Подобное лечение при ожогах с волдырями может состоять из таких этапов:

- профилактика инфицирования раны, либо устранение инфекции в ране;

- стимуляция восстановительных процессов в тканях;

- предупреждение раннего вскрытия волдырей и их высыхания;

- профилактика формирования грубой рубцовой ткани на месте ожога с волдырями.

Лечение ожогов с волдырями в домашних условиях подразумевает, в первую очередь, выполнение таких рекомендаций:

- нельзя касаться поверхности ожога с волдырями грязными руками;

- для лечения необходимо применять специальные препараты от ожогов, типа Неоспорина, Пантенола или Аргосульфана, которые обладают антисептическим и противовоспалительным свойством;

- при использовании мазей необходимо проследить, чтобы они не содержали в своем составе тугоплавких жиров;

- важно оберегать рану от попадания в неё инфекции: наилучший вариант – это перевязка бинтом участка с ожогом;

- на ночь повязку следует снять, для подсыхания и аэрации раневой поверхности.

Средства для лечения ожогов с волдырями

Ускорение заживления ожогов с волдырями проводят любым удобным способом, с применением наружных медикаментов: мазей, спреев, гелевых препаратов.

Пожалуй, одним из наиболее популярных средств является Левомеколь – это бактерицидная и ранозаживляющая мазь, в составе которой присутствуют обезболивающие и противовоспалительные компоненты. Наносить мазь можно уже в первый день получения травмы, и продолжать лечение следует до 4-х дней, но не более.

Вторым по популярности препаратом от ожога с волдырями считается мазь Повидон-Йод. Это препарат с присутствием активного йода: его действие – антибактериальное и регенерирующее.

Подобным регенерирующим воздействием может похвастаться и универсальный бальзам Спасатель. В его составе присутствует большое количество натуральных растительных компонентов, что делает это средство не только эффективным, но и полностью безопасным.

Специально разработанные медпрепараты в виде кремов применяют на стадии регенерации – то есть, подождав 3-4 дня после получения ожога с волдырями. Крем отличается от мази по составу: его действие направлено на сохранение мягкости кожных покровов и предотвращение формирования грубых рубцов после ожога с волдырями. На этой стадии рекомендуется обратить внимание на крем Бепантен или спрей Пантенол, которые имеют легкую текстуру и хорошо впитываются в ткани.

Помимо этого, в аптеках можно приобрести специальные бинты или пластыри от ожогов с волдырями, которые изначально имеют противоожоговую пропитку и не требуют дополнительного нанесения препаратов.

Лечение ожога кипятком с волдырями

Оценить глубину ожога кипятком самостоятельно практически невозможно, поэтому при появлении волдырей необходимо обязательно обратиться к доктору. Только после того, как врач обработает рану и назначит дальнейшее лечение, можно отправляться домой.

Лечение ожога с волдырями включает в себя:

- снятие боли;

- дезинфекция раневой поверхности;

- врачебное вскрытие и очистка волдырей;

- перевязка раны.

Сам пострадавший, до оказания ему врачебной помощи, может помочь себе и самостоятельно. Для этого следует запомнить такие рекомендации:

- Не наносите средство от ожога сразу же после воздействия кипятка. Сначала охладите кожу под проточной холодной водой.

- Не наносите на кожу спиртовые растворы, в том числе йод или зеленку, а также растительные масла. Допускается использование вазелина.

- Не прокалывайте волдыри самостоятельно – безопасно это может сделать только врач.

- Ожог с волдырями от кипятка нельзя смазывать кисломолочными продуктами, обрабатывать содой или уксусом.

Наилучшим средством для оказания помощи при ожоге с волдырями является спрей Пантенол. Препаратами с аналогичным действием считаются Пантодерм, Декспантенол, Бепантен и пр. Желательно использовать подобные средства в первые минуты после получения травмы.

Лечение ожогов с волдырями народными средствами

Народные рецепты при ожогах с волдырями иногда могут оказаться очень кстати. Особенно, если в домашней аптечке нет подходящего противоожогового средства.

- Свежую морковь чистим, моем и натираем на терке. Полученную массу помещаем в чистую хлопчатобумажную салфетку или марлю и накладываем на обожженную поверхность, примерно на 30 минут.

- Измельчаем кусочек тыквенной мякоти на мелкой терке, помещаем в отрез марли и прикладываем к обожженной коже, на 20-30 минут.

- Возьмем желатиновую капсулу с витамином E (токоферол, аптечный препарат). Вскрываем капсулу и выдавливаем маслянистую массу на рану. Смазываем место ожога 4 раза в сутки.

- Срезаем нижний лист алоэ, промываем под проточной водой, срезаем с него верхнюю кожицу и закрепляем при помощи бинта срезанной стороной к месту ожога. Лист алоэ сменяем 2 раза в сутки.

Кроме этого, существуют и более сложные рецепты:

- Готовим мазь из календулы и вазелиновой основы. Сначала сделаем отвар: 2 ст. л. календулы заливаем 250 мл кипятка и удерживаем на малом огне 5 минут, после чего настаиваем под крышкой 1 ч. После остывания отвар фильтруем и смешиваем с вазелином, исходя из пропорции: одна часть приготовленного лекарства – 2 части вазелина. Мазь хранят в холодильнике, при необходимости применяя для лечения ожогов с волдырями. Наносить мазь на кожу можно 3 раза в день.

- Готовим настой липового цвета: завариваем кипящей водой (250 мл) 1 полную столовую ложку липы. После остывания настой фильтруем и применяем в качестве примочки или для промывания пораженной кожи.

- Кроме перечисленного, можно приготовить и такую целебную мазь на основе прополиса. Для её приготовления нам понадобятся: 50 г пчелиного воска, 30 г прополиса, 100 мл оливкового масла. Масло немного прогреваем на водяной бане, добавляем остальные ингредиенты, смешиваем до однородного кремообразного состояния. Храним в холодильнике, желательно – в темной посуде. При ожоге с волдырями мазь используем под повязку на ночь, либо на весь день.

Травы от ожогов с волдырями

Для снятия или уменьшения болезненных ощущений при ожоге с волдырями применяют промывания или примочки с настоем череды, листьев березы или крапивы, травы хвоща. Немного подсушить рану и уменьшить экссудацию можно при помощи промываний отваром дубовой коры, зверобоя, листьев мяты.

Для обожженных конечностей можно использовать прохладные ванночки. Для них готовят растительную смесь, заваривая 200 г такой смеси на 4-5 л воды. Смесь включает в себя траву череды, цветки ромашки, корневище валерианы, листья шалфея, траву чистотела и зверобоя.

Лечение медикаментозными средствами можно комбинировать с применением отвара подорожника. Для его приготовления берут 1 ст. л. измельченных листьев подорожника и заливают 1 стаканом кипятка, удерживают на малом огне 5-8 минут, настаивают в течение часа. Отвар фильтруют и используют для орошения ожога с волдырями по нескольку раз в сутки. Отвар можно использовать только в свежем виде.

Гомеопатия

Гомеопатические средства могут значительно улучшить ситуацию с ожогом, если применять их на фоне основного медикаментозного лечения.

Если врач гомеопат не назначит иначе, то принимают по 2 гранулы в разведении 30C через каждые полчаса, но не больше 3-х раз. Обычно уже этой дозы достаточно для того, чтобы облегчить состояние пострадавшего.

Если препараты имеют большее разведение (6X, 12X, 6C), то их принимают каждые четверть часа.

- Арсеникум альбум принимают при ожогах с волдырями, которые сопровождаются сильной болью.

- Кантарис – предупреждает появление волдырей.

- Каустикум и Фосфор – пригодится в качестве первой помощи.

- Уртика уренс – применяется при ожогах кипятком, а также в случае, если не помогает средство Кантарис.

Если ожог с волдырями сопровождается нагноением раны, повышением температурных показателей, общей слабостью, то продолжать лечение на дому нельзя: необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Если этого не сделать, то лечение ожогов с волдырями может затянуться, и тогда опасных осложнений не избежать.

Источник

Ожог термический — симптомы и лечение

Что такое ожог термический? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Шутовой Д. В., детского хирурга со стажем в 8 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Термический ожог — это повреждение тканей организма из-за соприкосновения с горячими веществами или предметами: жидкостью или паром высокой температуры, открытым пламенем, раскалёнными поверхностями.

Каждый день по всему миру дети и взрослые получают ожоговые травмы. Ожоговый травматизм является одной из глобальных проблем здравоохранения, что обусловлено его высокой распространённостью и смертностью. Во всём мире ожоги находятся на четвёртом месте среди самых распространённых видов травмы [17] . Около 40-50 % из общего числа пострадавших нуждаются в лечении в условиях специализированного стационара [1] . В Российской Федерации ожоговые травмы составляют 2,4 % от структуры всех травм. В 94,4 % случаев причиной ожогов является термический агент. Чаще всего ожоги получают дети в возрасте до 5 лет. [18] .

Кожа — самый крупный многофункциональный орган человека. Площадь всего кожного покрова составляет в среднем 1,7-1,9 квадратных метров. У кожи большое количество разнообразных функций от защитных до энергосохраняющих и тактильных.

Кожа у детей, по сравнению с взрослыми, нежнее и тоньше, обладает развитой кровеносной и лимфатической сетью, следовательно, имеет большую теплопроводность. Именно из-за этого у детей воздействие непродолжительного физического агента (например горячей жидкости) приводит к формированию более глубокого ожога.

Немаловажным фактором является беспомощность детей во время травмы, что обусловливает более длительное воздействие поражающего агента. Наиболее типичная ситуация, в которой дети (преимущественно в возрасте до трёх лет) получают ожоги, — это опрокидывание ёмкостей с горячей жидкостью (чая, супа и др.) с плиты или со стола. Дети старше трёх лет помимо бытовых травм могут получить уличные травмы, например, играя рядом с костром.

У взрослых ожоговые травмы, полученные дома при опрокидывании горячих жидкостей, случаются реже, чем уличные травмы (бросание горючих веществ в пламя), травмы в результате ДТП (при возгорании транспортного средства), производственные (в результате нарушений техники безопасности).

Симптомы термического ожога

Условно симптомы ожогов разделены на общие и местные.

Местные патологические изменения определяются глубиной ожога, сроком, который прошёл с момента получения травмы, присоединением вторичной инфекции.

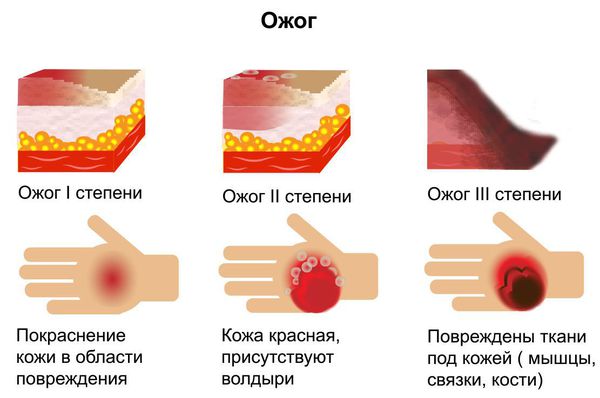

Для каждой степени ожоговой травмы характерны свои симптомы:

- 1 степень характеризуется развитием гиперемии (покраснения) кожи.

- 2 степень — образованием эпидермальных пузырей (везикул).

- 3 степень характеризуется образованием булл, т. е. больших пузырей, склонных к слиянию. Если буллы самопроизвольно вскрываются, обнажается раневая поверхность красного цвета. В случае ожога третьей степени поражается сосочковый слой, наблюдается выделение серозной жидкости. Также характерно формирование участков некроза (омертвения). После отхождения струпа образуются язвы.

К общим симптомам относят ожоговую болезнь — патологические изменения со стороны различных органов и систем, при которых нарушается белковый и водно-солевой обмен, накапливаются токсины, снижаются защитные силы организма, вплоть до истощения. Эти симптомы характерны при поражении более 10-15 % поверхности тела [11] . У детей ожоговая болезнь развивается даже при повреждении 5 % тела, что обусловлено несформированными защитными, компенсаторными и регуляторными механизмами.

Ожоговая болезнь — сложный симптомокомплекс, связанный со значительной утратой кожных покровов, при котором возможно развитие необратимых патологических процессов. В современной классификации ожоговая болезнь подразделяется на следующие стадии:

- Ожоговый шок. Симптомы: мраморность кожных покровов, гипотермия (переохлаждение), гемодинамические и дыхательные нарушения, нарушения со стороны почек (снижение объёма мочи), возможно психомоторное возбуждение, изменения в анализах крови.

- Ожоговая токсемия. Симптомы: лихорадка, бледность кожных покровов, тахикардия, может появиться отёк головного мозга в результате сниженного тонуса мозговых сосудов, возможно развитие миокардита (воспаления сердечной мышцы), почечной недостаточности.

- Ожоговая септикотоксемия. Данная стадия носит скорее условный характер, поскольку не имеет своей чёткой клиники, развивается она к 9-10 дню от момента поражения. Характеризуется присоединением различных инфекционных осложнений.

- Восстановление и реабилитация.

Тяжесть течения ожоговой болезни зависит от многих факторов:

- площади и глубины поражения;

- возраста пострадавшего;

- сроков от начала лечения;

- наличия термоингаляционной травмы (поражения дыхательных путей в результате действия пара или дыма);

- наличия сопутствующих патологий (заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, почечной недостаточности).

Патогенез термического ожога

При контакте с горячей жидкостью происходит перегрев собственных тканей. Чем выше степень перегревания кожного покрова, тем с большей скоростью происходит нарушение функций клеток и/или их гибель (некроз). Если температура воздействующего агента выше 43 °C , то внутри тканей кожного покрова запускается процесс коагуляции (свёртывания) белка, распада клеток красной крови (эритроцитов), значительное нарушение гомеостаза. Если температура воздействующего агента свыше 50-52 °C , то процессы, происходящие в тканях, будут необратимыми.

При воздействии физического агента на кожу формируется три зоны поражения.

- Центральная часть (зона коагуляции) — это непосредственно место контакта. В этой зоне все клетки будут мертвы (некроз). Они могут либо отслаиваться, формируя крышку эпидермальных пузырей, либо образовывать струп (корочку).

- Средняя часть (зона паранекроза) — это область вокруг центральной части. В этой зоне частично поражены стенки сосудов, в результате чего плазма будет выходить наружу. Именно плазма содержится в везикулах, она является благоприятной средой для жизнедеятельности различных бактериальных агентов.

- Периферическая зона — зона гиперемии. Здесь отмечается расширение сосудов микроциркуляторного русла. В этой зоне ткани повреждены минимально, поэтому такие изменения обратимы.

На глубину поражения влияет множество факторов:

- Характеристики воздействующего термического агента (например уровень температуры).

- Теплозащитные свойства одежды.

- Длительность контакта с термическим агентом, поскольку кожа, особенно у детей младшего возраста, характеризуется высокой теплоёмкостью и теплопроводностью [11][12] . Соответственно, чем выше температура воздействующего агента и чем дольше его воздействие, тем быстрее произойдёт некротизирование тканей, и тем обширнее и глубже будет поражение.

- Сопутствующие патологии:

- различные аллергические и бактериальные поражения кожного покрова (например, у больного с выраженным атопическим дерматитом при контакте с горячей жидкостью ожог будет более глубоким);

- заболевания нервной системы: высокий болевой порог или нарушение психомоторной функции, когда человек, независимо от возраста, не может позвать на помощь.

Классификация и стадии развития термического ожога

По воздействующему агенту различают следующие виды ожогов:

- термические (горячая жидкость и др.);

- химические (щелочные или кислотные растворы);

- солнечные;

- электрические.

Степени термических ожогов

Международная классификация болезней МКБ-10 включает три степени разделения ожогов по глубине (в том числе и термических):

I — поверхностный ожог. Поражается только один слой кожи — эпидермис. Характеризуется появлением участков гиперемии (покраснения кожи) в месте соприкосновения с физическим агентом. Болевые ощущения умеренные. Как правило, симптомы проходят за несколько дней (до пяти дней) даже без специального лечения. Формирование рубцов при данной степени поражения не отмечается.

II — поверхностный ожог с поражением эпидермального слоя и верхнего слоя дермы (пограничный ожог). Поражается эпидермис вплоть до росткового слоя. Этот тип ожогов характеризуется образованием эпидермальных пузырей с серозным содержимым, выраженным болевым синдромом, отёком периферических тканей. Лечение продолжается 10-14 дней. При данной степени поражения возможно проведение аутодермопластики (пересадки кожи) для улучшения результатов заживления.

В 40 % случаев в дальнейшем происходит формирование рубцов (нормотрофических, атрофических, гипертрофических или келоидных) [5] [13] .

- Нормотрофический рубец — самый благоприятный вид заживления. Цвет варьирует от телесного до бледно-розового. Не возвышается над уровнем кожи. Такие рубцы хорошо поддаются консервативным методам лечения.

- Атрофический рубец возникает в случае недостаточной выработки коллагена в коже (внешний вид у таких рубцов «дряблый»). Цвет от телесного до синюшного, расположен ниже уровня кожи. В плане консервативного лечения прогноз не всегда благоприятный.

- Гипертрофический рубец формируется в результате избыточного образования коллагена. Такие рубцы плотные, часто причиняют дискомфорт из-за зуда, возвышаются над уровнем кожи, но не выходят за пределы первоначального повреждения. Они имеют способность к обратному развитию. Цвет варьирует от красного до багрового. Лечение консервативное и хирургическое.

- Келоидный рубец формируется в результате избыточного образования коллагена и разрастания незрелой соединительной ткани. Такие рубцы возвышаются над уровнем кожи, распространяются за пределы первоначального повреждения кожи, как правило, они не способны к обратному развитию. Келоидные рубцы характеризуются быстрым ростом, который сопровождается зудом и болевыми ощущениями. Форма их неровная, с зубчатыми краями. Прогноз лечения как консервативного, так и хирургического чаще неблагоприятный.

III — глубокий ожог — тотальный некроз дермы. Поражаются все слои кожи, включая сосочковый слой, т. е. до подкожной жировой клетчатки. Самостоятельное заживление при такой степени поражения практически невозможно. Почти всегда требуется выполнение аутодермопластики. В послеоперационном периоде высок риск формирования грубых рубцовых деформаций [13] [14] .

Осложнения термического ожога

Принято рассматривать три вида осложнений ожоговой травмы: первичные, вторичные, поздние.

К первичным осложнениям относятся: разрыв мягких тканей, гематомы, ушибы (например если получение ожоговой травмы сопровождалось падением).

К вторичным относят последствия присоединения бактериальной флоры:

- формирование флегмон и абсцессов, лимфангоитов ( воспаления лимфатических сосудов) , остеомиелитов (воспаления костного мозга гнойного характера) ;

- со стороны внутренних органов — гепатит, отит, пневмония, пиелонефрит, гастрит.

Это объясняется тем, что при ожоговой болезни страдают не только кожные покровы, но и внутренние органы, поскольку микроорганизмы (как бактериальные, так и вирусные) не только заселяют раневую поверхность, но и попадают в кровеносные и лимфатические сосуды.

К поздним осложнения можно отнести: формирование рубцовых деформаций и кожно-рубцовых контрактур (стяжений), дераматиты, алопеции, невриты, трофические язвы, хронические заболевания почек и печени. Также необходимо отметить и нарушения в психологическом состоянии больных [15] .

Чаще всего после ожогов II и III степени, в том числе после проведения аутодермопластики, отмечается формирование гипертрофических и/или келоидных рубцов. Это, в свою очередь, приводит к необходимости проведения реконструктивно-пластических операций, при этом частота рецидивов формирования рубцов после выполнения пластических операций сохраняется.

Диагностика термического ожога

Как определить глубину ожога

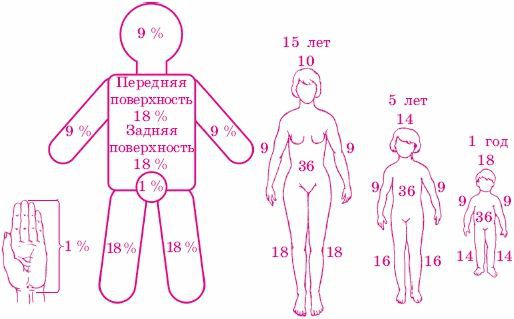

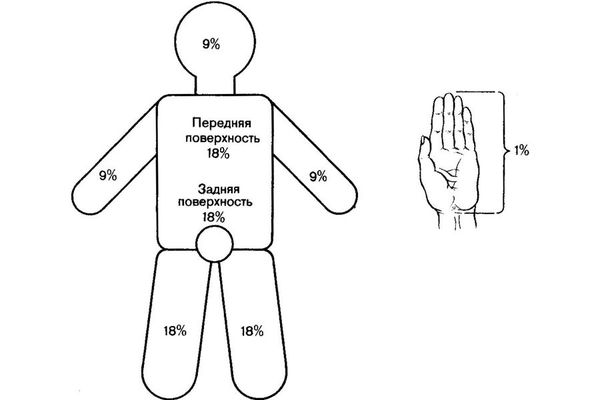

Определение площади ожога в настоящее время проводят при помощи давно зарекомендовавших себя «правила девяток» и «правила ладони» [14] .

«Правило девяток» — метод, основанный на том, что площадь покровов отдельных частей тела человека равна или кратна 9 % от площади поверхности всего тела, (метод применим для обширных площадей поражения):

- голова-шея — 9 % ;

- верхняя конечность — 9 %;

- нижние конечности — 18 %;

- передняя и задняя поверхности туловища — по 18 %;

- промежность и половые органы — 1 %.

Для разного возраста необходима коррекция из-за неодинаковых пропорций тела у взрослых и детей.

Для детей младше 5 лет применимо «правило ладони», суть его заключается в том, что площадь ладони пострадавшего составляет приблизительно 1 % общей поверхности кожного покрова. Этот метод применяют при ожогах, расположенных в различных частях [12] [13] .

Определение глубины поражения тканей позволяет решить вопрос тактики лечения в кратчайшие сроки. Однако при первичном осмотре пострадавшего определить глубину ожогов может быть нелегко даже специалисту. Глубина ожога чаще проявляется к концу третьих суток. В первые часы от момента получения травмы зачастую сложно отличить пограничный ожог от глубокого. Тем не менее, в большинстве случаев диагноз ставят именно с помощью визуального осмотра.

С целью определения глубины ожога также используется лазерный диагностический анализатор периферического кровотока и лимфотока (является инновационным методом диагностики). Этот метод позволяет:

- оценить периферический кровоток (лазерная допплеровская флоуметрия);

- оценить сатурацию крови и объём эритроцитов в системе микроциркуляции (оптическая тканевая оксиметрия);

- провести флуоресцентную диагностику состояния коферментов в ткани.

С помощью данного прибора можно определить скорость и качественные показатели кровотока. При отсутствии сигнала можно сделать вывод, что ожог глубокий, и требуется хирургическое вмешательство. Сохранение показателей кровотока на определённых уровнях сигнализирует о поверхностном или пограничном ожоге, т. е. необходимо только консервативное лечение.

Лечение термического ожога

Медицинская помощь при ожоговой травме в настоящее время подчиняется приказу Минздрава от 1991 года № 54 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию медицинской помощи пострадавшим от ожогов».

Первая помощь при термических ожогах

Пациентам с ожогами первая помощь должна оказываться незамедлительно на месте происшествия.

- Сначала необходимо прекратить действие термического агента:

- погасить пламя на одежде;

- удалить пострадавшего из зоны высокой температуры;

- снять тлеющую или пропитанную горячей жидкостью одежду , если она не припаяна к раневой поверхности. Если ткань прилипла, нужно аккуратно обрезать её вокруг раны.

- В первые 10-15 минут от момента получения травмы нужно охладить обожжённую поверхность: при ожогах 1 и 2 степени — холодной проточной водой в течение 10-15 минут; при ожоге 3 степени — холодной влажной стерильной повязкой или чистой тканью. Это позволит значительно уменьшить действие термического агента и прекратить его распространение глубже в ткани. Также эта процедура позволяет уменьшить отёк и снизить боль. Все эти моменты оказывают благотворное влияние на дальнейшее заживление ран.

- До приезда скорой медицинской помощи или до момента самостоятельного обращения к врачу рекомендовано выполнить перевязку с использованием стерильных марлевых салфеток или чистых простыней.

Что нельзя делать при ожогах

При ожогах не следует:

- Проводить на ранах какие-либо манипуляции.

- Прокалывать или пытаться удалить пузыри.

- Использовать для охлаждения зоны ожога лёд, так как он может привести к дополнительной травме — обморожению.

- Отделять приставшие предметы.

- Отрывать прилипшую ткань, это ещё больше травмирует пострадавшего и причинит дополнительную боль.

На догоспитальном этапе в качестве первой помощи при ожогах не рекомендуется пользоваться различными присыпками, мазями и спреями. Они могут значительно затруднить определение глубины поражения и выполнение туалета раны.

Лечение ожогов народными средствами

Не рекомендуется применять методы народной медицины, такие как зубная паста, подсолнечное масло, разбавленная борная кислота, моча и т. д.

Важно помнить, что оказать квалифицированную медицинскую помощь могут только врачи-специалисты (хирурги, комбустиологи, травматологи). Самодиагностика и самолечение могут быть опасны для здоровья [5] [9] .

Когда при ожоге необходимо вызывать скорую помощь

Скорую помощь нужно вызвать в следующих случаях:

- при глубоких ожогах или если их размер больше ладони пострадавшего;

- кожа в области ожога обуглилась или побелела;

- появились волдыри;

- есть другие травмы;

- пациент находится в состоянии шока — дрожит, сильно потеет, его кожа становится липкой, дыхание учащается, появляется слабость или головокружение;

- пострадавшая беременна;

- пациента младше 5 или старше 60 лет;

- известно, что человек страдает болезнями сердца, лёгких, печени или диабетом либо у него ослаблена иммунная система, например при ВИЧ, СПИДе или из-за химиотерапии при раке;

- пострадавший вдохнул дым, из-за чего появляется кашель, боль в горле, затрудняется дыхание, заметны ожоги на лице [19] .

Амбулаторное лечение ожогов

Частота посещения доктора зависит от тяжести ожога. В лёгких случаях первый визит назначается через сутки после травмы, далее врача нужно посещать примерно раз в неделю. На приёме доктор обрабатывает рану, оценивает глубину ожога и необходимость кожной пластики.

Если к ожогу присоединилась инфекция, то посетить врача нужно как можно скорее. При инфицировании раны краснеют соседние участки кожи, усиленно выделяется гной, в области ожога появляются чёрные или красные пятна.

При амбулаторном лечении важно сохранять ожоговую поверхность чистой. Доктор может назначить мази, которые наносят на рану, а затем покрывают её сухой марлевой повязкой. Повязку следует менять ежедневно. Биосинтетические повязки можно не менять, если нет нагноения [20] .

Лечение ожогов в больнице

Лечение от ожоговых травм стабильно является одним из самых дорогостоящих. Методы лечения больных с термическими поражениями в настоящее время принципиально отличаются от общепринятых еще 10-15 лет назад. Современные алгоритмы лечения ожоговых ран разработаны во многом благодаря успехам в изучении ожоговой болезни. Результаты лечения пациентов с ожогами значительно улучшились в связи с разработкой и внедрением в клиническую практику активной хирургической тактики. Основой является ранняя некрэктомия с последующей пересадкой кожи с целью скорейшего восстановления целостности всего кожного покрова.

Суть некрэктомии заключается в иссечении нежизнеспособных тканей при помощи скальпеля и/или специального оборудования (гидрохирургического скальпеля, дерматома). Это необходимо, чтобы подготовить рану к закрытию дефекта. При небольшой площади раны возможно выполнение аутодермопластики (пересадки кожи) местными тканями. При обширной площади поражения выполняют аутодермопластику свободным кожным лоскутом, т. е. с помощью собственных участков непоражённой кожи. Забор кожного лоскута проводят под общей анестезией при помощи специального инструмента — дерматома. Толщина лоскута, как правило, составляет 0,3-0,4 мм. Затем его укладывают на раневую поверхность, фиксируя края швами или металлическими скобами [5] .

К инновационным методам диагностики и лечения детей с ожоговой травмой относятся определение глубины ожога, активный дебридмент (хирургическая обработка ран), лечение ран отрицательным давлением. Современный подход в лечении ожоговых ран осуществляется за счёт максимально ранней подготовки к аутодермотрансплантации [16] .

Наиболее эффективным с современной точки зрения является очищение раневой поверхности от некротических масс с помощью гидрохирургических систем. Их основным принципом является возможность проводить операции без инструментов, посредством специального раствора, который движется с огромной скоростью. Струя в режиме пульсации обеспечивает очистку и обработку ран, а также даёт возможность иссекать ткани. Система удаляет фрагменты тканей, образовавшихся в процессе очистки раны [11] . Гидрохирургическая система позволяет хирургам настроить нужный режим и обработать даже сложные раны максимально эффективно, с формированием желаемых конфигураций краев.

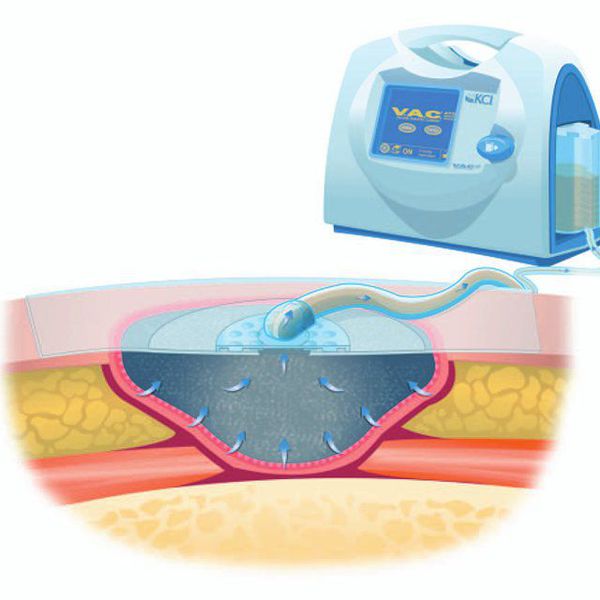

В настоящее время активно внедряется в хирургическую практику применение аппарата отрицательного давления. Суть этого метода заключается в создании непосредственно в ране контролируемого местного субатмосферного давления, т. е. вакуума. Постоянный или переменный уровень отрицательного давления создаётся с помощью специальной повязки, которая изолирует раневую поверхность от внешней среды [4] . Вакуум-терапия уже получила всестороннее научное обоснование и признание у специалистов в области лечения самых разных по этиологии ран.

При лечении детей с ожоговой травмой важно уделять внимание не только непосредственно раневой поверхности, но и психологическому состоянию самого ребёнка и ухаживающих за ним родственников (чаще всего матери). Задача матери на этапах лечения и реабилитации — помочь свести к минимуму физические и психологические нарушения у ребёнка.

Лечение глубоких и/или обширных ожогов подразумевает длительную госпитализацию (около 2-3 месяцев и более). Затем наступает период реабилитации, который может длиться годы. Как правило, восстановление, как и лечение, включает финансовые расходы [1] [6] [7] . Всё это негативно сказывается на психологическом состоянии матери.

Чем дольше мать пострадавшего испытывает физическое и психическое истощение, тем хуже прогноз долгосрочной адаптации ребёнка [3] [10] . С целью снижения хронического стресса и развития адаптационных способностей у матерей рекомендованы индивидуальная или групповая психотерапия [8] . Семейная терапия должна быть включена в реабилитационное лечение обожжённых детей [2] [10] .

Прогноз. Профилактика

Прогноз зависит от глубины и площади ожогов, общего состояния организма, наличия сопутствующих травм и заболеваний. При поверхностных ожогах прогноз благоприятный. При пограничных и глубоких ожогах пострадавшие нуждаются в длительной реабилитации. Несмотря на все затраченные усилия, в таких случаях прогноз далеко не всегда бывает благоприятным. На сегодняшний день смертность от ожоговой травмы по-прежнему не сокращается. Летальный исход возможен при обширной площади поражения, при наличии термоингаляционной травмы и полиорганной дисфункции.

Профилактика. Основная часть травм, в том числе и ожогов, в детском возрасте происходит дома. Многих из них можно избежать, т. к. большинство случаев получения ожоговой травмы детьми — результат беспечности и невнимательности взрослых [12] .

Алгоритмы поведения человека закладываются с раннего детства, поэтому проще предупредить, чем лечить. Родителям детей старше года рекомендуется максимально обезопасить свой дом, поскольку в этом возрасте дети начинают активно познавать окружающий мир:

- держать спички и другие источники огня (свечи, фонари) вне зоны досягаемости ребёнка;

- не подпускать маленьких детей к плитам во время приготовления еды;

- запретить детям играть с мелкой бытовой техникой (щипцы для волос, фены, тостеры или грелки);

- держать электрические провода вне зоны досягаемости детей;

- накрыть розетки, чтобы дети не могли в них ничего вставить;

- не ставить чашки с горячими и тёплыми жидкостями близко к краю стола, т. к. даже тёплый чай (который взрослый человек может пить без вреда для себя) может вызвать ожог у маленького ребёнка;

- запретить маленьким детям пользоваться нагревательными приборами: газовыми и электроплитами, обогревателями и кипятильниками;

- отказаться от использования обогревателей с открытой спиралью и др.

Часть ожоговых травм во взрослом возрасте происходит в результате несоблюдения техник безопасности на производстве [16] .

Необходимо отметить, что определённая доля ожоговых травм в старшем возрасте получена на фоне алкогольного и наркотического опьянения, поэтому профилактика травматизма напрямую связана с профилактикой алкоголизма и наркомании.

Источник