Вмс это технология лекарственных форм

Вспомогательные вещества выполняют важнейшую роль в рецептурах и технологии готовых лекарственных препаратов независимо от вида лекарственной формы. При производстве таблеток они способствуют обеспечению однородности дозирования лекарственных веществ, механической прочности, распадаемости, растворимости, стабильности таблеток в процессе хранения, локализации места действия, скорости высвобождения действующих веществ, а также технологичности процесса таблетирования. Современные исследования по созданию новых и совершенствованию используемых технологий таблеток носят многоплановый характер. При этом проблема трения при таблетировании, его влияния на технологичность процесса, качество таблеток и пути его нивелирования с помощью вспомогательных веществ (ВВ), затрагивается только в фрагментарных исследованиях. Это актуализировало осмысление и систематизацию накопленных знаний относительно применения антифрикционных ВВ в производстве таблеток.

Контактирующими материалами процесса трения являются частицы прессуемой массы, таблетка, рабочая поверхность питателя и пресс-инструмента, т.е. трение происходит при всех операциях таблетирования. При дозировании, силы сцепления, в том числе и трения скольжения, между частицами компонентов обычно превосходят гравитационные силы, что проводит к образованию устойчивых скоплений, препятствующих сыпучести материала, и, как следствие, нарушению однородности массы таблеток. При прессовании, кроме внутреннего, прогрессирует внешнее трение прессуемого материала с поверхностью канала матрицы. Часть давления прессования тратится на его преодоление, происходит перераспределение плотности таблеток по высоте. Потери усилия прессования на внешнее трение компенсируются увеличением давления и зависят от коэффициента трения в паре материал порошка — материал матрицы, размера поперечного сечения и качества обработки ее стенок, наличия смазки. Трение на операции выталкивания таблетки из матрицы зависит от дисперсности порошка, формы и состояния поверхности частиц, механических свойств материала, упругих свойств пресс-формы и давления прессования. Доказано их влияние на неоднородное, самопроизвольное увеличение размеров таблетки при снятии с неё давления, однородность боковой поверхности, наличие сколов, микротрещин и механическую прочность таблеток. Особенно эта зависимость проявляется при высокоскоростном таблетировании материала с упругими свойствами. Кроме этого, компенсация трения увеличением давления обусловливает и повышение силовых условий работы пресс-инструмента, снижая его эксплуатационные характеристики и повышая возможность загрязнения таблеток продуктами износа [3, 4].

С целью уменьшения величины трения при прессовании используют различные технологические приемы, которые условно можно разделить на косвенные и прямые. К косвенным относятся приемы, направленные на снижение усилия прессования и устранение шероховатости поверхности частиц материала. Они предусматривают:

К прямым приемам относится введение в состав рецептур антифрикционных ВВ, которые подразделяют на глиданты, смазывающие (лубриканты ) и антиадгезивы. Однако четкого разделения функций этих ВВ нет, одно и то же вещество может использоваться с разными целями. Так, широко используемый тальк, влияет как глидант и смазывающее. Действие талька основано на взаимном скольжении слоев, состоящих из частиц прочной гексагональной формы. Частицы силиката в слоях связаны ван-дер-ваальсовыми силами сцепления, поэтому связь в слоях значительно прочнее, чем между слоями. Эффективность антифрикционного действия талька повышается по мере увеличения дисперсности. Об этом можно судить по меньшей силе выталкивания, требующейся в случае применения, например, высокодисперсного талька. Крахмал, кроме свойств глиданта, позволяет решать и другие производственные задачи при таблетировании, выполняя функции антиадгезива, дезинтегранта и связующего ВВ (в виде раствора).

Последние годы повышается обоснование применения в качестве глиданта (и антиадгезива) аэросила, связанное с вариабельностью лекарственных веществ (ЛВ) и соответственно их свойств. Путем химической модификации его гидрофильной поверхности получены и гидрофобные варианты, а механического воздействия на частицы — уплотненные и деструктурированные типы [9]. При этом все марки аэросила представляют собой белые мелкодисперсные аморфные порошки, состоящие из высокочистого кремния диоксида (не менее 99%) . Его широкое применение основано на таких свойствах, как чрезвычайно маленькие размеры частиц, их однородность и сферическая форма, высокая степень чистоты [5].Основой выбора марки аэросила для различных рецептур являются лиофильность и удельная поверхность (таблица).

Удельная поверхность некоторых марок аэросила

Удельная поверхность, м 2 /г

Удельная поверхность, м 2 /г

Аэросил R 812 S

Исследование влияния аэросила различных марок на снижение трения скольжения модельных ЛВ с различными свойствами позволило составить ряд предпочтительности — Аэросил R 972 (гидрофобный), 200W (уплотненный), 380 и 200 (гидрофильные).

При исследовании влияния количества Аэросила-200 и Аэросила-380 на снижение величины трения скольжения модельных порошкообразных ЛВ, нами подтверждены данные литературы, что эффективность применения аэросила тем выше, чем хуже сыпучесть модельной смеси. Показано, что чрезмерно малое, так и большое количество не эффективно влияет на сыпучесть смеси. Малое количество ведет к неравномерному обволакиванию прочих частиц коллоидным кремния диоксидом. Это, в свою очередь, ведет к недостаточному ослаблению сил притяжения между частицами и к плохой сыпучести. Слишком большое количество аэросила ведет к почти полному обволакиванию частиц коллоидным кремния диоксидом. При этом существенно возрастают силы притяжения между отдельными частицами аэросила, что не способствует снижению трения скольжения. Показано, что обоснованное количество аэросила позволило улучшить сыпучесть модельных порошкообразных смесей от 8 до 13%.

Согласно доступным данным литературы, исследования отечественных ученых по расширению ассортимента глидантов носят эпизодический характер. Одним из примеров этих немногочисленных работ является обоснование криопорошка, представляющего собой вещество природного происхождения,содержащего водоросли, и/или оболочки семян культурных растений, и/или глину.

Исследования смазывающих ВВ показывают, что универсальной смазки не существует. Их выбор зависит от свойств материала, метода производства таблеток, знаний и опыта разработчика. В качестве смазывающих веществ применяются жиры, жирные кислоты и их соли (кислота стеариновая, кальция и магния стеараты), тальк, углеводороды (вазелиновое масло) и некоторые ВМС (твин-80, ПЭГ-4000), количество которых регламентируется нормативными документами [8].

Полиэтиленгликоль 4000 и 6000, также известные как Carbowax 4000 и 6000, являются водорастворимыми смазочными материалами. Как правило, полиэтиленгликоль используют при влажном гранулировании в виде водных, спиртовых или водно- спиртовых растворов с различными связующими ВВ.

Минеральные масла очищенных нефтепродуктов являются эффективными смазывающими и антиадгезивами. Однако их применение ограничено, во-первых в связи с образующейся пятнистостью на поверхности таблеток после прессования и, во-вторых, с необходимостью прессования гранулята в течение 24 часов после приготовления, т.к. масло имеет тенденцию проникать в гранулы и терять эффективность смазывающего действия.

Основными представителями смазывающих ВВ остаются кислота стеариновая и ее соли, последние применяют в порошкообразном и гранулированном состоянии. Гранула стеарата представляет собой агломерат тонких первичных частиц, которые благодаря действию сдвига, постепенно, слоями распределяются по стенке матрицы, в результате образующаяся пленка обеспечивает смазывающий эффект достаточно долго. При изучении параметров влагосодержания, гигроскопичности и термической десорбции кальция стеарата и магния стеарата было установлено, что в отличие от кислоты стеариновой, они являются гигроскопичными соединениями и в условиях повышенной относительной влажности способны поглощать из воздуха влагу, находящуюся в соединениях в связанном и свободном состоянии. Данная влага испаряется в диапазоне температур 40-105°C. В зависимости от фирм производителей изученные образцы ВВ различаются по содержанию влаги и сорбционной емкости, что делает важным изучение этих параметров. Эндотермические эффекты для кальция стеарата (Тmax = 125,7°C) и магния стеарата (Тmax = 113°C) вызваны плавлением кристаллической структуры соединений и переходом ее в аморфное состояние. Следует учитывать, что по форме и размерам эти ВВ, в зависимости от производителя, тоже отличаются [1].

При разработке рецептуры рекомендуется обращать внимание на совместимость ВВ с активными компонентам. Несмотря на то что, как правило, лубриканты вводятся в сухую смесь в количестве 1-3%, в ряде случаев их металлосодержащие представители взаимодействуют с ЛВ. В качестве примера можно привести вещества, которые несовместимы с часто используемым магния стеаратом: аспартам, ацетилсалициловая кислота, некоторые витамины, большинство алкалоидов. В таких рецептурах используют лубриканты растительного происхождения, например — Sterotex, порошкообразная смесь триглицеридов жирных кислот соевого или хлопкового масел и зарегистрированная под торговой маркой Abitec Corporation.

Фармацевтическим концерном MERCK KGaA выпускаются растворимые в воде стеараты растительного происхождения под торговой маркой Parteck® LUB: CST — кальция стеарат; МST — магния стеарат и STА — кислота стеариновая. Стабильные размер частиц и площадь поверхности стеаратов марки Parteck® LUB способствуют формированию устойчивой смазки, а их эффективные смазывающие свойства гарантируют последовательные результаты. В фармацевтических рецептурах в Европе, США используется лубрикант французской компании Gattefosse Compritol® 888 ATO, (Glyceroli dibehenas), представляющий собой сложный эфир глицерина и остатков С22 жирных кислот. Compritol® 888 ATO характеризуется температурой плавления 69-74°С и частицами, близкими к сферической форме с размерами 30 мкм

Источник

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1 Классификация высокомолекулярных соединений (ВМС)

2 Применение ВМС в фармации

3 Характеристика ВМС

4 Свойства растворов ВМС

5 Технология растворов ВМС

6 Характеристика коллоидных растворов

7 Свойства коллоидных растворов

8 Характеристика защищенных коллоидов

9 Технология растворов защищенных коллоидов 10 Растворы полуколлоидов

11 Оценка качества и хранение растворов ВМС и защищенных коллоидов

12 Совершенствование растворов ВМС и защищенных коллоидов Вопросы для самоконтроля

Стремительное развитие химии высокомолекулярных соединений (ВМС) в последнее время способствует их широкому использованию в различных отраслях промышленности. Особый интерес представляет применение ВМС в фармации.

В фармацевтической практике ВМС применяются в качестве лекарственных (белки, гормоны, ферменты, полисахариды, растительные слизи и т.д.), и вспомогательных веществ, таро-укупорочных материалов. Вспомогательные вещества широко используются в качестве стабилизаторов, эмульгаторов, формообразователей, солюбилизаторов для создания более стойких дисперсных систем при производстве различных лекарственных форм: суспензий, эмульсий, мазей, аэрозолей и т.д. Введение в технологию новых ВМС позволило создать новые лекарственные формы: многослойные таблетки длительного действия, спансулы (гранулы, пропитанные раствором ВМС) микрокапсулы; глазные лекарственные пленки; детские лекарственные формы и т.д.

Растворы ВМС – устойчивые системы, однако, при определенных условиях возможно нарушение устойчивости, что приводит к высаливанию, коацервации, застудневанию. Поэтому для технолога очень важны знания об интенсивности взаимодействия между частицами дисперсной фазы и дисперсионной среды, так как это существенно влияет на выбор способа приготовления лекарственного препарата.

В современной фармацевтической практике находят применение лекарственные вещества, представляющие собой защищенные коллоиды, которые состоят из коллоидного компонента и высокомолекулярного вещества. Поэтому растворы этих групп лекарственных препаратов рассматриваются в одной теме.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Высокомолекулярными соединениями называются природные или синтетические вещества с молекулярной массой от нескольких тысяч (не ниже 10-15 тысяч) до миллиона и более.

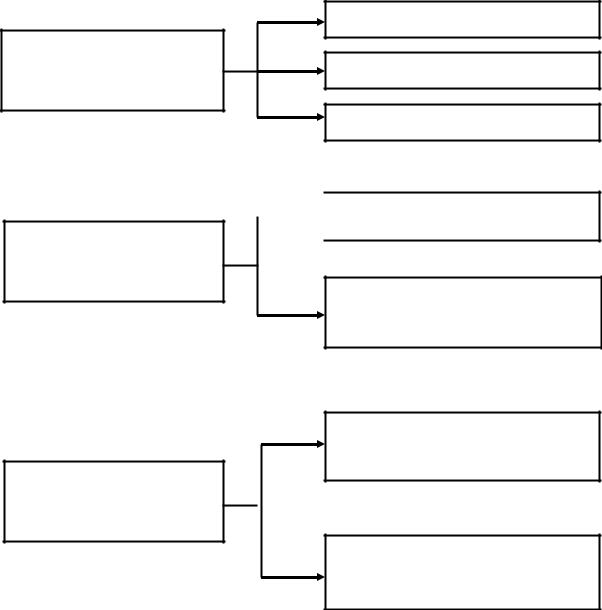

По источникам получения

По способности к растворению

Источник

Вмс это технология лекарственных форм

В настоящее время любое лекарственное вещество не поступает в организм в чистом виде. Оно имеет соответствующую своему назначению лекарственную форму, представляющую собой своеобразную композицию из действующего вещества и одного, но чаще нескольких вспомогательных материалов. Вспомогательные вещества не только помогают придать препарату нужную лекарственную форму, комплекс необходимых физико-химических свойств для правильного распределения по организму, но также могут потенцировать действие основного действующего вещества лекарственного препарата или сглаживать его побочные эффекты. Именно поэтому к выбору вспомогательных веществ нужно подходить особо тщательно. Иначе говоря, вспомогательное вещество должно применяться не вообще, но конкретно с индивидуальным препаратом. Необоснованное применение вспомогательных веществ может привести к снижению, извращению или полной потере лечебного действия лекарственного вещества. Это происходит главным образом вследствие взаимодействия лекарственных и вспомогательных веществ, при изготовлении лекарств в самой лекарственной форме или, чаще, после ее назначения больному. В основе подобных взаимодействий лежат преимущественно явления комплексообразования и адсорбции, способные резко изменить скорость и полноту всасывания действующих веществ [5].

В ходе многолетних исследований были определены требования, предъявляемые к вспомогательным веществам:

1) должны быть химически индифферентными, т.е. быть химически или физико-химически совместимыми с лекарственными веществами, упаковочными и укупорочными средствами, а также с материалами технологического оборудования в процессе приготовления лекарственных препаратов и при их хранении;

2) соответствовать медицинскому назначению лекарственного препарата, т.е. обеспечивать проявление надлежащего фармакологического действия лекарственного средства с учетом его фармакокинетики;

3) быть биологически безвредными и биосовместимыми с тканями организма, не оказывать аллергизирующего и токсического действий;

4) придавать лекарственной форме требуемые свойства: структурно-механические, физико-химические и, следовательно, обеспечивать биодоступность;вспомогательные вещества не должны оказывать отрицательного влияния на органолептические свойства лекарственных препаратов: вкус, запах, цвет и др.;

5) соответствовать степени микробиологической чистоты изготовляемого препарата по требованиям предельно допустимой микробной контаминации;

6) иметь возможность подвергаться стерилизации, поскольку вспомогательные вещества иногда являются основным источником микробного загрязнения лекарственных препаратов;

7) быть доступными и относительно дешевыми.

Качество и соответствие вышеуказанным требованиям вспомогательных материалов регулируется нормативной документацией: Государственной Фармакопеей, фармакопейными статьями или временными фармакопейными статьями на данное вещество. Использование веществ по ГОСТ или ТУ допускается, если имеется указание на применение данной квалификации вещества в фармакопейной статье на готовое лекарственное средство. Общее количество вспомогательных веществ не должно превышать 20% массы входящих в пропись лекарственных веществ. Отдельные исключения от этой нормы указаны в частных фармакопейных статьях [7].

Все вспомогательные вещества классифицируют: по происхождению, химической структуре и в зависимости от влияния на физико-химические характеристики и фармакокинетику лекарственных форм.

Классификация вспомогательных веществ:

1. По происхождению:

1.1.1. Органические (углеводы — крахмал, камеди, альгинаты; белки — желатин, коллаген; жиры — растительные масла, свиной жир).

1.1.2. Неорганические (бентониты, тальк, аэросил).

1.2. Синтетические и полусинтетические (модифицированный крахмал, полиакрилаты, ПВП, ПЭГ).

2. По химической структуре:

3. В зависимости от влияния на физико-химические характеристики и фармакокинетику лекарственных форм: стабилизирующие, солюбилизирующие, формообразующие, пролонгирующие, корригирующие, эмульгирующие.

Природные вспомогательные вещества имеют преимущество по сравнению с синтетическими благодаря их нетоксичности. Поэтому из всех вспомогательных веществ большая их часть имеет природное происхождение. Однако они имеют и существенный недостаток-подверженность микробной контаминации, поэтому лекарственные формы, особенно растворы, весьма склонны к потери качества. Кроме того, в составе микрофлоры могут обнаруживаться не только условно-патогенные, но и патогенные микроорганизмы. В этом случае использование приемлемых методов стерилизации, добавление антимикробных веществ (консервантов) в значительной мере может снизить до предельно допустимых норм микробную контаминацию природных вспомогательных веществ. В настоящее время природные вспомогательные вещества используются в качестве формообразователей (наполнителей), связующих, пролонгаторов, корригентов вкуса и т.д.

Наполнителями являются вещества, которые вводятся в лекарственную форму в качестве среды (носителя) для лекарственных веществ, входящих в малых количествах. Для каждой лекарственной формы существуют определенные наполнители. Для производства порошков чаще используют лактозу, сахар или крахмал. В состав суппозиториев вводят масло какао, парафин, воск. Инъекционные растворы тоже содержат свои формообразователи — вода очищенная, спирт, полиэтиленгликоль. В технологии производства капсул присутствуют такие наполнители, как желатин и эфиры целлюлозы.

Стабилизирующие вещества — вещества, обладающие свойствами предохранять лекарственные препараты от утраты ими качества в результате физического, химического или микробиологического воздействия. Существует деление стабилизаторов в зависимости от их действия:

1.Вещества, стабилизирующие физико-химические свойства лекарственных препаратов (к примеру, плотность или вязкость лекарственной формы) — желатоза, МЦ, натрия-КМЦ, ПВП, аэросил, твин-80.

2. Вещества, стабилизирующие микробиологические свойства лекарственных препаратов (антисептики и консерванты) — кислота сорбиновая и кислота бензойная используется в пероральных и наружных лекарственных формах, натрия метабисульфит и бензиловый спирт применяется как вспомогательное вещество в растворах для инъекций.

3. Вещества, стабилизирующие химические свойства лекарственных препаратов. К ним относят стабилизаторы рН (лимонная кислота, натрия гидрокарбонат, боратная, фосфатная буферные системы), антиокислители (натрия сульфит, унитиол, кислота аскорбиновая, токоферол), антикатализаторы-комплесообразователи (трилон-Б, ЭДТА).

Солюбилизаторы — вещества, увеличивающие растворимость трудно растворимых или не растворимых действующих веществ в лекарственной форме. В связи с этим солибизирующие вещества чаще применяются для изготовления растворов для наружного, внутреннего и инъекционного введения. Свойства данной группы вспомогательных веществ позволяет готовить лекарственные препараты с практически нерастворимыми высокоэффективными лекарственными веществами такими, как раствор ихтиола, растворы гормонов и т.д. В качестве солюбилизаторов чаще используют твин-80, рицинокс-80, ПП-40.

Пролонгирующие вещества — вспомогательные вещества, увеличивающие время нахождения лекарственных средств в организме. Они обеспечивают увеличение продолжительности действия лекарственного препарата, уменьшая скорость высвобождения действующего вещества из лекарственной формы, депонируя препарат в органах и тканях или препятствуя инактивации ферментами действующего вещества и скорости выведения его из организма. К пролонгаторам можно отнести МЦ и КМЦ (1%), полиакриламид (0,5-1%),поливинилпирролидон, коллаген и ВМС.

К корригирующим веществам относятся вспомогательные вещества, способные исправлять вкус, цвет, запах различных лекарственных веществ, что имеет большое значение в детской практике. В качестве корригирующих веществ в настоящее время предложены к применению природные и синтетические вещества — обычно в виде растворов, сиропов, экстрактов, эссенций. Из сиропов особенно распространены сахарный, вишневый, малиновый, солодковый, из подслащивающих веществ — сахароза, фруктоза, сорбит, сахарин. Наиболее перспективным является сорбит — заменитель сахарозы. Образуя вязкие растворы, он также стабилизирует многие лекарственные вещества. Также используют различные ВМС, макромолекулы которых как бы обволакивают молекулы лекарственных веществ и вкусовые рецепторы языка. К ним относятся агар, альгинаты, МЦ, пектины. Корригирующим действием обладают и эфирные масла: мятное, анисовое, апельсиновое. К корригентам цвета (красителям) относятся такие вещества, как индигокармин, кислотный красный 2С, тропеолин 00, тартразин, эозин и др. [3].

Эмульгаторы — вещества, придающие устойчивость эмульсиям. Распределяясь на поверхности раздела фаз, эта группа вспомогательных веществ препятствует коалесценции. В зависимости от типа эмульсий (прямые и обратные) существуют и соответствующие им эмульгаторы. Для прямых эмульсий типа «масло в воде» применяют натрия лаурилсульфат, желатин, декстрин, коллоиды большого молекулярного веса и др. А для обратных эмульсий типа «вода в масле»- фосфолипиды, смолы, воск, аэросил, глины, бентониты и др. [2].

К примеру, в таблеточном производстве применяются вспомогательные вещества, обладающие особыми свойствами. Они обеспечивают точность дозирования, механическую прочность, распадаемость, стабильность таблеток. Вследствие этого для технологии таблеточного производства была разработана соответствующая особая классификация вспомогательных материалов, разделяющая их на группы в зависимости от назначения.

Классификация вспомогательных веществ, применяемых в производстве таблеток:

1. Наполнители (разбавители).

2. Связывающие вещества.

3. Разрыхляющие вещества:

3.3. Улучшающие смачиваемость и водопроницаемость.

Источник