ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ миокардита

Миокардит — это клинический синдром, для которого характерно множество возможных причин и проявлений. Полагают, что вирусная инфекция является самой частой причиной миокардита, но аналогичные изменения могут вызывать и другие инфекционные и неинфекционны

Миокардит — это клинический синдром, для которого характерно множество возможных причин и проявлений. Полагают, что вирусная инфекция является самой частой причиной миокардита, но аналогичные изменения могут вызывать и другие инфекционные и неинфекционные факторы, воздействие которых приводит к воспалительной инфильтрации между кардиомиоцитами.

Весьма разнообразны не только причинные факторы этого патологического состояния, но и его проявления. Диагноз ясен при наличии ярких и характерных признаков острой дисфункции сердца, возникшей в связи с вирусным заболеванием, но при стертой клинической картине диагностика миокардита представляет собой весьма сложную задачу.

Определение. Миокардит — это такое патологическое состояние, при котором в миокарде протекает активный воспалительный процесс с некрозом и дегенеративными изменениями кардиомиоцитов; патоморфологическая картина отличается от изменений, наблюдаемых при инфаркте. Наблюдается гибель клеток и фиброз. Воспалительная инфильтрация может быть представлена любым типом иммунных клеток, при этом гистологическая природа воспалительной реакции нередко указывает на этиологический фактор.

Заболеваемость. Трудно назвать точные цифры, касающиеся миокардита, т. к. это патологическое состояние весьма гетерогенно: в ряде случаев оно протекает скрыто и поэтому не попадает в поле зрения врачей; его хроническая форма может привести к дилатационной кардиомиопатии с манифестацией через много лет после начала заболевания.

Миокардит обнаруживается в 1—4% случаев рутинных аутопсий. В Европе и Северной Америке вирусные инфекции считаются самой частой причиной миокардитов. Кардиальная патология, по некоторым оценкам, развивается в 5% всех случаев вирусных заболеваний; при этом клинически выраженное поражение сердца, согласно крупным исследованиям, наблюдается в 0,5—5,0% случаев.

На заболеваемость оказывают влияние экстремальные факторы, среди которых возраст, а также беременность и время года. Частота миокардита высока у грудных младенцев, второй пик приходится на подростковый возраст.

Этиология. Воспалительная реакция в миокарде может возникать от ряда различных воздействий, повреждающих кардиомиоциты (см. табл.). Вирусные инфекции считаются наиболее частой причиной возникновения миокардита.

Механизмы повреждения кардиомиоцитов при вирусных инфекциях активно исследуются: в настоящее время полагают, что вирусы изменяют антигены, экспрессируемые кардиомиоцитами, поэтому, кроме непосредственной репликации возбудителя, на эти клетки оказывает повреждающее воздействие постоянно текущая клеточная иммунная реакция.

Если это так, то иммунная реакция у данного больного определяет клинические проявления инфекции.

Вирусы Коксаки А и В, энтеровирусы и вирусы гриппа — наиболее частые этиологические факторы миокардита. Приблизительно у 25—40% пациентов, инфицированных ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека), наблюдаются признаки дисфункции сердца, которая в 10% случаев проявляется клинически.

В последнее время находит все большее признание тот факт, что патология сердца может развиваться и как отдаленное осложнение лучевой терапии, при этом повреждаются миокард, клапаны или артерии — иногда через много лет после облучения. Более совершенные методики лучевой терапии призваны защитить от таких осложнений.

Патоморфология. Непосредственное воздействие ионизирующего облучения, влияние токсина (например, при дифтерии) или реакции аутоиммунного типа (такой как при инфекции Mycoplasma pneumoniae) способны привести к повреждению кардиомиоцитов и вызвать сердечную недостаточность и нарушения ритма, при этом клиническая картина зависит от степени повреждения.

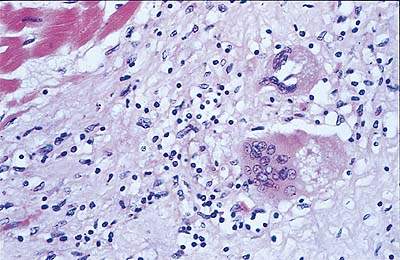

Воспаление придает миокарду бледный оттенок с редкими мелкими кровоизлияниями. При микроскопии выявляется нарушение структуры мышечных волокон из-за интерстициального отека и изолированных очагов некроза. Воспалительный инфильтрат обычно представлен лимфоцитами.

В зависимости от этиологического фактора могут обнаруживаться более специфические гистологические признаки — такие как неказеозная гранулема при саркоидозе (см. рис. 1). В дальнейшем часто происходит полное разрешение процесса без остаточного фиброза, но в некоторых случаях наблюдается фокальное заживление с интерстициальным фиброзом.

|

| Рисунок 1. Препарат биопсии миокарда при саркоидозе (окраска гематоксилином и эозином): видна воспалительная лимфоцитарная инфильтрация и неказеозная гранулема |

Клинические признаки. Клинические проявления очень разнообразны и зависят от степени дисфункции сердца и от природы этиологического фактора.

Вирусному миокардиту может предшествовать продромальная фаза с гриппоподобными симптомами, лихорадкой, болями в мышцах и суставах и высыпаниями. Между проявлением этих признаков и возникновением симптомов сердечной патологии может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Вирус Коксаки представляется самым кардиотоксичным, особенно у детей.

Поражение миокарда впервые проявляется в виде утомляемости, одышки, болей в груди и сердцебиения, иногда в виде обмороков. Эти симптомы объясняются недостаточностью систолы и повреждением проводящей системы.

Боль в груди может быть связана с положением тела и с движениями, что говорит о возможности перикардита. В тяжелых случаях наблюдается острая недостаточность левого или правого желудочка и кардиогенный шок. Из-за нарушений сердечного ритма может возникнуть внезапная смерть.

При физикальном обследовании выявляются признаки сердечной недостаточности: тахикардия (в классических случаях она выражена больше, чем можно было бы объяснить лихорадкой), ритм галопа, а в более тяжелых случаях — отек легких или периферические отеки. Размеры сердца обычно нормальные, может выслушиваться шум митральной регургитации. Иногда развивается фибрилляция предсердий. В некоторых случаях можно услышать шум трения перикарда.

Диагностика. Не существует специфических клинических признаков, на основании которых можно было бы поставить данный диагноз. Сочетание острого инфекционного заболевания и симптомов патологии миокарда дает основание заподозрить миокардит.

О патологии миокарда можно судить на основании данных ЭКГ (см. рис. 2), рентгенографии органов грудной клетки, эхокардиографии и определения уровня кардиальных ферментов. Патологические признаки на ЭКГ наблюдаются часто в виде неспецифических изменений сегмента SТ и зубца Т.

При рентгенографии органов грудной клетки выявляются признаки отека легочной ткани, сердце может быть увеличено. При эхокардиографии нередко обнаруживается дисфункция левого желудочка, причем это изменение может носить регионарный, а не диффузный характер. Неспецифические показатели воспаления: лейкоцитоз, скорость оседания эритроцитов и С-реактивный белок — также помогают поставить диагноз.

Наличие острой вирусной инфекции подтверждается при анализе мазков из зева, кала, а также на основании серологических тестов (которые могут выявить четырехкратное увеличение титра антител). Иногда удается выделить возбудитель из жидкости, взятой из полости перикарда.

Среди более сложных методов исследования можно отметить сканирование с галлием-67, которое способно выявить активный воспалительный процесс.

Некоторые специализированные центры пропагандируют биопсию миокарда.

Лечение миокардита проводится с целью:

- поддержания насосной функции сердца и снижения риска прогрессирования сердечной недостаточности,

- борьбы с аритмией,

- выявления и ликвидации источников токсичности.

В идеале всех больных с подозрением на поражение миокарда следует помещать в стационар и следить, насколько эффективно проводимое лечение.

Общие поддерживающие мероприятия включают постельный режим и ограничение физической активности. Эксперименты на животных ясно показали, что физическая нагрузка во время острого миокардита вредна; в период выздоровления надо рекомендовать больным ограничение занятий спортом. Это важно, учитывая, что многие пациенты, страдающие данным заболеванием, молодые люди.

В острой фазе миокардита за состоянием больных необходимо тщательно наблюдать. При застойной сердечной недостаточности эффективно обычное лечение диуретиками и ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента, а также антикоагулянтная терапия — когда имеются признаки эмболии периферических или легочных сосудов, тяжелая желудочковая недостаточность или фибрилляция предсердий.

В некоторых случаях наблюдается клиническая картина кардиогенного шока и низкого желудочкового выброса — при этом необходима адекватная интенсивная терапия.

Может возникать аритмия, требующая специфической терапии. Изредка появляется необходимость во временном или постоянном вживлении искусственных водителей ритма. Общепризнанно, что после миокардита повышается риск внезапной кардиальной смерти, особенно у молодых пациентов.

Специфическая терапия, направленная на причинный фактор, носит ограниченный характер. Поскольку в большинстве случаев миокардит развивается на фоне вирусных инфекций и в его основе лeжaт иммунологические реакции, то в некоторых исследованиях изучалась роль антивирусной и иммунодепрессивной терапии. Многие из этих исследований плохо контролировались, и их результаты оказались неубедительными. В настоящее время нет четких данных, на основании которых можно было бы рекомендовать иммуномоделирующую терапию.

Лучше всего не назначать нестероидные противовоспалительные препараты, так как, по данным некоторых экспериментов на животных, при их применении усиливается повреждение сердца.

Большинство пациентов полностью выздоравливают без признаков остаточной кардиальной дисфункции. Эхокардиография позволяет точно и неинвазивно оценивать функцию сердца, и, по крайней мере пока работа сердца не вернется к норме, все больные должны получать ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента.

При остаточной дисфункции миокарда требуется непрерывное лечение и наблюдение специалиста, так как в небольшом проценте случаев заболевание рецидивирует. Часто причинный фактор не удается выяснить, но когда он известен, необходимо его адекватным образом устранить.

Раджеш К. Харбанда, член Королевской коллегии врачей, Британский фонд по исследованиям сердца

Хауэрд Свонтон, доктор медицины, член Королевской коллегии врачей Больница Мидлсекса

Источник

Миокардит в повседневной практике врача ( 1 часть)

Оксана Михайловна Драпкина, профессор:

– Дорогие коллеги, мы снова продолжаем работу в эфире. В секции «Лекция мастер-класса» академик Ивашкин Владимир Трофимович представляет клинический разбор, который посвящен миокардиту у молодой пациентки.

Владимир Трофимович Ивашкин, академик РАМН, доктор медицинских наук:

– После блестящих лекций, которые мы заслушали, я думаю, нам целесообразно на какое-то время вернуться в реальный мир, в котором мы все живем (я имею в виду профессиональный мир), и поговорить о некоронарогенной патологии миокарда. В частности, о миокардите.

Я думаю, мы это сможем сделать на примере молодой пациентки, которая находилась в нашей клинике, а потом была переведена в Институт трансплантологии, чтобы продолжить лечение.

Эта пациентка поступила к нам в октябре 2010-го года с жалобами на кашель с трудноотделяемой слизистой мокротой. Кашель этот усиливался отчетливо в положении лежа, ночью. Мешал пациентке спать. Существенно снижал качество жизни.

Далее ее беспокоила одышка, причем она возникала при умеренной физической нагрузке. При минимальной, я бы даже сказал, физической нагрузке.

Отмечались массивные отеки стоп и голеней. Больная жаловалась на часто возникающую тупую боль в прекардиальной области, на сердцебиение и перебои в работе сердца, ноющую боль в правом коленном суставе, ночные поты и постоянно преследующую сильную слабость.

Что происходило с нашей пациенткой до того, как она поступила в октябре 2010-го года.

Видите, у нашей пациентки все началось в конце февраля 2008-го года, когда внезапно у нее появился кашель, о котором мы с вами говорили. Появилась сильная боль в груди. Такая боль, которая мешала ей двигаться. Боль усиливалась при физической активности. Пациентка вынуждена была проводить все время в постели – 3 дня она находилась в постели.

Затем появилась и стала нарастать одышка.

Пациентка все время находилась под наблюдением поликлинических врачей.

Через некоторое время (через 2 недели) амбулаторно была проведена эхокардиограмма. Была обнаружена фракция выброса левого желудочка 58%.

У пациентки выясняли перенесенные инфекции. Подозревали, что речь шла об остром респираторном заболевании. В частности, пытались выяснить и исследовали у пациентки перенесенную инфекцию вируса простого герпеса I-II типа, цитомегаловируса. Эти данные были отрицательными.

Через следующие 2 недели при амбулаторном исследовании фракция выброса левого желудочка составила уже 49%. Обнаружено увеличение левого предсердия до 7 сантиметров. Конечный размер левого желудочка в диастолу увеличился до 6 сантиметров.

В это время у пациентки продолжала нарастать одышка. Появилась слизисто-гнойная мокрота.

Надо сказать, что пациентка не обращалась в стационар. Вы потом поймете, почему это происходило.

В апреле у пациентки повысилась температура. Стала нарастать тахикардия. В конечном счете, она поступает первый раз к нам в клинику с картиной ортопноэ (ночной одышкой), которое не дает уснуть пациентке, с массивными отеками стоп и голеней.

При дополнительных исследованиях был выявлен протодиастолический ритм галопа (трехчленный ритм).

Жидкость в плевральной полости при объективном исследовании. Фракция выброса снизилась до 40%. Конечный диастолический размер увеличился. Левое предсердие оставалось большим. Систолическое давление легочной артерии было высоким: 50 мм рт. столба.

На митральном и на трикуспидальном клапане отчетливо аускультативно определялась регургитация, которая подтвердилась при эхокардиографическом исследовании до 3-й степени.

Следовательно, перед нами была пациентка с отчетливой клиникой как левой, так и правой сердечной недостаточности. С отеком нижних конечностей. С низкой фракцией выброса. С дилатацией практически всех камер левого желудочка, правого предсердия, левого предсердия и высокой легочной гипертензией.

В этот период была получена электрокардиограмма, которая, конечно, вызвала бы тревогу любого врача. Вы видите (здесь особенно в отведении V1, V2, V3) электрическую альтернацию. Мы видим блокаду проводящих путей, перегрузку левых и правых отделов сердца.

Что обращает на себя внимание.

Посмотрите, в грудных отведениях V4, V5 и V6 мы видим патологический зубец Q и подъем сегмента ST.

Такая электрокардиограмма поставила вопрос о необходимости проведения дифференциального диагноза между инфарктом миокарда и теми некоронарогенными заболеваниями миокарда, которые могут протекать с такой остротой и выраженностью, клинической и электрокардиографической. В частности, речь могла идти о миокардите.

При эхокардиографическом исследовании в мае 2008-го года мы видим, что гипертрофии миокарда нет. Межжелудочковая перегородка – 11 мм, задняя стенка – 10 мм, конечный диастолический размер – 65. Фракция выброса – 39%. Одновременно было видно накопление жидкости в плевральных полостях.

То же самое исследование – апикальная четырехкамерная позиция. Мы видим большие левые и правые предсердия. Фракция выброса по Симпсону – до 15%. Это очень серьезные показатели на фоне, как вы уже помните, клиники застойной сердечной недостаточности и серьезных изменений на электрокардиограмме.

Таким образом, помимо инфаркта миокарда, о чем я говорил, речь шла о дифференциальном диагнозе:

• поражения сердца в рамках системного заболевания (например, узелковый полиартериит);

• острого инфаркта миокарда.

Поскольку речь шла о возможности гиперсенситивного миокардита, мы тщательно расспросили пациентку, какие препараты она получала до развития этого заболевания.

Это была молодая пациентка, абсолютно здоровая. Единственное, что эта пациентка принимала – противозачаточные средства. Причем она их принимала на протяжении длительного периода: более 10-ти лет.

Последним из противозачаточных препаратов, который «предшествовал» ее заболеванию, был «Новинет» («Novynette»). Препарат комбинированный, содержащий эстроген и эстрадиол.

Единственное, с чем можно было бы связать, если бы речь пошла о гиперсенситивном миокардите – с этим противозачаточным средством.

Если говорить о различных вариантах миокардита. Предполагая инфекционный миокардит, мы должны были бы исключить вирусную, бактериальную или септическую этиологию. При аутоиммунном миокардите мы должны были бы найти антитела к миокарду.

Идиопатический гигантоклеточный миокардит, как правило, наблюдается при аутоиммунных заболеваниях.

Острый гиперсенситивный миокардит и острый некротизирующий миокардит – это миокардиты, которые развиваются в результате сенситизации предшествующим приемом тех или иных препаратов.

Продолжается наблюдение за пациенткой (видите, молодая пациентка 35-ти лет), начиная с мая.

Пациентка на протяжении всего этого времени принимает относительно небольшое количество препаратов. Ей были назначены ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента «Диован» («Diovan»), «Карведилол» («Carvedilol»), «Верошпирон» («Verospiron»), «Лазикс» («Lasix») и «Метипред» («Metypred»).

Из этих препаратов она сама выбрала для себя два, которые принимала амбулаторно, причем сама увеличивая или уменьшая их дозы. Контролировать прием этих препаратов было очень сложно.

Она принимала «Лазикс». На его фоне ей удавалось уменьшать продолжительность и интенсивность кашля. На фоне «Метипреда» и «Лазикса» у нее уменьшалась одышка, уменьшались слабость и боль в правом коленном суставе. Уменьшались в определенной степени отеки голени и стоп.

Это, естественно, была одна из форм диагноза ex juvantibus – такая позитивная реакция (субъективная и объективная) на прием «Метипреда» и мочегонного препарата.

Температура держалась на небольших цифрах. Она превышала 37?С: 37,1?С, 37,2?С, 37,3?С. Так продолжалось до февраля и далее – весь 2009-й год. До октября 2010-го года, когда она поступила к нам в клинику повторно.

Что обращает на себя внимание. В детстве пациентка часто болела ангинами. Но эти частые вспышки ангин, тем не менее, не привели у пациентки к формированию клапанного порока сердца. По всей вероятности, речь не шла при этом о ревматической лихорадке.

По профессии она психолог. Несколько раз она выезжала на отдых в Турцию. Она курила примерно по 10 сигарет в день на протяжении 5-ти последних лет.

Из семейного анамнеза. Бабка умерла в 35 лет. Диагноз неизвестен. У тетки врожденная патология клапанов сердца. Родители пациентки здоровы.

Отторжение рекомендаций врачей заставило в первые же дни пребывания в клинике организовать встречу психиатра с нашей пациенткой. Психиатр не обнаружил, естественно, никакого психического заболевания, но отметил все-таки некоторые черты характера.

Какие же это черты.

Анозогнозия. Пациентка не осознавала своего заболевания в полной мере. Не осознавала тяжесть и возможные необратимые последствия своего состояния.

У пациентки выявлялась искаженная внутренняя картина болезни. Больная надеялась на чудо: что-то произойдет, что выведет ее из этого неприятного и тяжелого состояния.

Наконец, была выявлена низкая приверженность к фармакотерапии и немедикаментозным мерам. В частности, пациентка, несмотря на столь тяжелое состояние, продолжала работать. Она не соблюдала режим труда и отдыха.

При непосредственном обследовании отмечено состояние средней тяжести. Она астенична. Видите, масса – 55 килограммов. Рост – 168. ИМТ – 19,5. Пациентка сама очень скрупулезно контролировала массу тела и не позволяла, как она отмечала, «переедать».

Пальпировались шейные лимфатические узлы, не спаянные с кожей. Отеки голеней и стоп. Набухали и пульсировали яремные вены до уровня 2 см над ключицей. Положительный симптом Плеша.

Перкуторно над легкими определялся ясный легочный звук до уровня 10-го межреберья, а дальше тупой звук, определявший уровень жидкости. Двусторонний гидроторакс.

Частота дыхательных движений – 20. Легкое тахипноэ. В легких дыхание везикулярное – жесткое или ослабленное. В базальных отделах выслушивались с обеих сторон незвонкие влажные хрипы.

Артериальное давление нормальное. Границы относительной сердечной тупости несколько смещены – в этот раз влево. Поперечник относительной сердечной тупости увеличен до 16-ти см.

Ритмичный пульс. Первый тон ослаблен по аускультации. Вновь выслушивался протодиастолический ритм галопа. Отмечался аускультативно значительный акцент II тона над легочной артерией, который усиливался на вдохе.

Надо сказать, что при обследовании пациентки у нее определялся парадоксальный пульс – уменьшение амплитуды пульса на вдохе. Печень выступала на 5 сантиметров из-под края реберной дуги. Симптом Пастернацкого был отрицательный.

В клиническом и биохимическом анализах крови существенных патологических изменений не было, за исключением, пожалуй (мы уже ретроспективно обратили на это внимание), того, что во всех исследованиях уровень эозинофилов у пациентки поддерживался где-то на уровне 4%, 5%, 6%. Небольшая склонность к эозинофилии крови.

Поскольку мы дифференцировали между перенесенным острым инфарктом миокарда и подострым текущим миокардитом (одной из форм миокардита), естественно, мы проводили исследования.

У пациентки обнаруживалась очень высокая активность и высокое содержание С-реактивного протеина. Все остальные исследования (антитела к ДНК, антинуклеарные антитела, антинейтрофильные, цитоплазматические антитела) были отрицательные.

Антитела к кардиолипину, что очень важно, также были отрицательные (IgM и IgG). Это, в принципе, могло позволить нам исключить у нашей пациентки аутоиммунный миокардит. В значительной степени, наверное, позволило исключить гигантоклеточный миокардит, потому что все-таки каких-либо признаков ревматологической направленности нам выявить не удалось.

Единственное, если вы обратите внимание, у нашей пациентки некоторое повышение иммуноглобулина Е. Это свидетельство гиперсенсибилизации иммунной системы. В частности, речь идет о гиперсенситизации клеток иннатной иммунной системы: макрофаги, возможно, продуценты иммуноглобулина Е.

Очень небольшое сочетание, небольшая эозинофилия крови в сочетании с некоторым повышением иммуноглобулина Е все-таки давали нам основание для предположения повышения чувствительности – о гиперсенситивности, существующей у нашей пациентки.

Источник