- Виды антагонизма лекарственных средств примеры

- Модели молекулярных механизмов действия агонистов и антагонистов

- 28. Антагонизм. Лекарственных средств: виды, механизмы взаимодействия препаратов, клиническое значение .

- 1.Местные анестетики

- 43. Взаимодействие лекарственных средств. Антагонизм, синергизм, их виды. Характер изменения эффекта лекарств (активности, эффективности) в зависимости от типа антагонизма.

Виды антагонизма лекарственных средств примеры

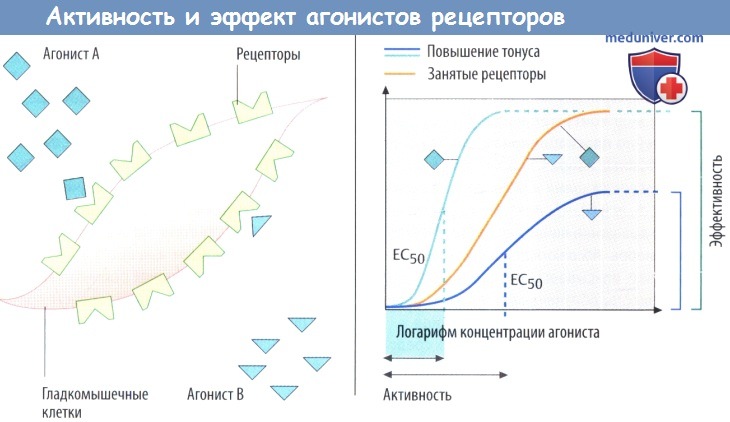

Агонисты способны прикрепляться к белкам-рецепторам, изменяя функцию клетки, т. е. обладают внутренней активностью. Биологический эффект агониста (т. е. изменение функции клетки) зависит от эффективности внутриклеточной передачи сигнала в результате активации рецептора. Максимальный эффект агонистов развивается уже тогда, когда связанной оказывается только часть доступных рецепторов.

Другой агонист, обладающий такой же аффинностью, но меньшей способностью активировать рецепторы и соответствующую внутриклеточную передачу сигнала (т. е. обладающий меньшей внутренней активностью), вызовет менее выраженный максимальный эффект, даже если связанными окажутся все рецепторы, т. е. имеет меньшую эффективность. Агонист В является частичным агонистом. Активность агонистов характеризуется концентрацией, при которой достигается половина максимального эффекта (EC50).

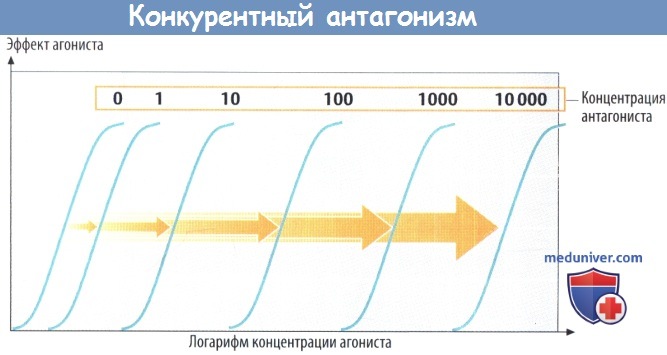

Антагонисты ослабляют эффект агонистов, противодействуя им. Конкурентные антагонисты обладают способностью связываться с рецепторами, но при этом функция клетки не изменяется. Другими словами, они лишены внутренней активности. Находясь в организме одновременно, агонист и конкурентный антагонист соперничают за связывание с рецептором. Химическое сродство и концентрация обоих соперников определяют, кто будет связываться активнее: агонист или антагонист.

Увеличивая концентрацию агониста, можно преодолеть блок со стороны антагониста: в этом случае кривая зависимости эффекта от концентрации сдвигается вправо, к более высокой концентрации с сохранением максимальной эффективности препарата.

Модели молекулярных механизмов действия агонистов и антагонистов

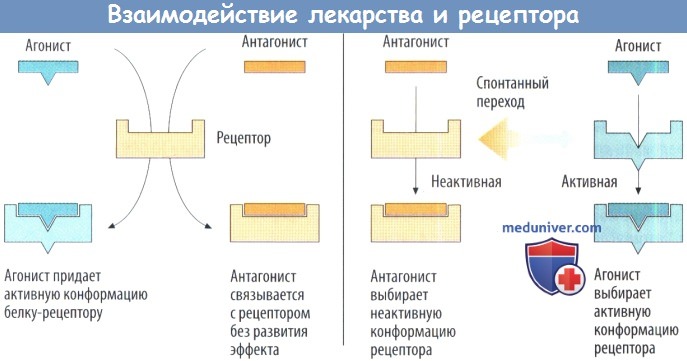

Агонист вызывает переход рецептора в активированную конформацию. Агонист связывается с рецептором в неактивированной конформации и вызывает его переход в активированное состояние. Антагонист прикрепляется к неактивному рецептору, не изменят его конформацию.

Агонист стабилизирует спонтанно появившуюся активированную конформацию. Рецептор способен спонтанно переходить в состояние активированной конформации. Однако обычно статистическая вероятность такого перехода настолько мала, что спонтанное возбуждение клеток определить не удается. Селективное связывание агониста происходит только с рецептором в активированной конформации и тем самым благоприятствует этому состоянию.

Антагонист способен связываться с рецептором, находящимся только в неактивном состоянии, продлевая его существование. Если у системы невысокая спонтанная активность, добавление антагониста не оказывает особого влияния. Однако, если система демонстрирует выэсокую спонтанную активность, антагонист может вызывать эффект, противоположный эффекту агониста, — такназываемый обратный агонист. «Истинный» агонист без внутренней активности (нейтральный агонист) обладает одинаковой аффинностью к активированным и неактивированным конформациям рецептора и не изменяет базальную активность клетки.

Согласно этой модели, частичный агонист обладает меньшей селективностью по отношению к активированному состоянию: однако в некоторой степени он связывается также с рецептором в неактивированном состоянии.

Другие виды антагонизма. Аллостерический антагонизм. Антагонист связывается за пределами места прикрепления агониста к рецепторуи вызывает снижениеаффинностиагони-ста. Последняя нарастает в случае аллостерического синергизма.

Функциональный антагонизм. Два агониста, действующие через различные рецепторы, изменяют одну и ту же переменную (диаметр бронхов) в противоположных направлениях (адреналин вызывает расширение, гистамин — сужение).

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

28. Антагонизм. Лекарственных средств: виды, механизмы взаимодействия препаратов, клиническое значение .

Два лекарственных препарата при совместном применении уменьшают эффекты друг друга.

использование при отравлении лекарственными препаратами;

для устранения побочных эффектов.

Во всех остальных случаях стараются избегать этого явления.

физический или механический— один препарат сорбирует на себе другой ,не вступая в химическую реакцию *:активированный уголь + алкалоиды.

химический -два вещества вступают в химическую реакцию с образованием нетоксического соединения *:KMnO4+алкалоиды( морфин, атропин)=окисление; или I2+тиосульфат Na=KI-не опасен

Прямой- два вещества действуют на один орган-мишень, чаще он бывает конкурентным. Конкурентный- это когда на один рецептор действуют два вещества, один из них обладает внутренней активностью, а второй не обладает (агонист-антагонист).*:морфин (агонист)-налоксон(антагонист).Среди примеров конкурентного антагонизма может встречаться односторонний конкурентный антагонизм *:атропин (м-блокатор) и мускарин(м-миметик)-один из них более сильный конкурент; как правило, блокаторы обладают большим сродством к рецепторам.

ККосвенный –два препарата вызывают противоположные эффекты, действуя, например, на разные физиологические системы; *:ацетилхолин приводит к брадикардии, а адреналин и норадреналин- к тахикардии. Такие явления практически не применяют.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АФФЕРЕНТНУЮ ИННЕРВАЦИЮ.

1.Местные анестетики

Местные анестетики (греч.an — отрицание, aesthesis — чувствительность) обратимо снижают возбудимость чувствительных нервных окончаний и блокируют проведение импульсов в нервных стволах в месте непосредственного применения, используются для устранения боли.

Механизм действия местных анестетиков

Местные анестетики представляют собой третичные азотистые основания. Они состоят из гидрофильной и липофильной частей, соединенных эфирной или амидной связями. Механизм действия определяет липофильная часть, имеющая ароматическую структуру. Для нанесения на слизистые оболочки и кожу и парентерального введения применяют водные растворы хлористоводородных солей местных анестетиков. В слабощелочной среде тканей (рН=7,4) соли гид-ролизуются с освобождением оснований, растворяющихся в липидах мембран нервных окончаний и стволов. Основания местных анестетиков проникают к внутренней поверхности мембраны, превращаются в ионизированную катионную форму и нарушают проницаемость потенциалозависимых быстрых каналов, пропускающих ионы натрия. Местные анестетики во время потенциала действия связываются с открытыми натриевыми каналами и вызывают их инактивацию. Препараты не взаимодействуют с закрытыми каналами в период потенциала покоя и инактивированными каналами в период ре-поляризации. Рецепторы для местных анестетиков локализованы в Sg-сегменте IV-ro домена внутриклеточной части натриевых каналов.Таким образом, в зоне нанесения местных анестетиков не развиваются потенциалы действия, что сопровождается блоком проведения нервных импульсов. Избирательное влияние местных анестетиков на чувствительные афферентные нервы обусловлено генерацией в них длительных (более 5 миллисекунд) потенциалов действия с высокой частотой.В первую .очередь местные анестетики блокируют безмиелиновые и тонкие миелиновые волокна (афферентные пути, проводящие болевые и температурные раздражения; вегетативные нервы). Напротив, толстые миелиновые волокна (афферентные пути, проводящие тактильные раздражения; двигательные нервы) не реагируют на местные анестетики. Кроме того, устойчивость двигательных нервов к анестезии обусловлена низкочастотными короткими (менее 5 миллисекунд) потенциалами действия. На волокна, окруженные миелиновой оболочкой, местные анестетики действуют в области перехватов Ранвье.В очаге воспаления в условиях ацидоза нарушаются диссоциация хлористоводородных солей местных анестетиков и образование их свободных липидорастворимых оснований, поэтому обезболивающее влияние утрачивается. Например, местная анестезия может оказаться неэффективной при удалении зуба в случае тяжелого периодонтита.

Препараты местных анестетиков

Местные анестетики классифицируют на сложные эфиры и замещенные амиды.

/. Сложные эфиры ароматических кислот и аминоспиртов: •КОКАИН — эфир бензойной кислоты и аминоспирта метилэкгонина

(последний близок по химическому строению атропину); •НОВОКАИН (ПРОКАИНА ГИДРОХЛОРИД) — эфир парааминобензой-ной кислоты и диметиламиноэтанола, обладающего самостоятельной слабой местноанестезирующей активностью; • ДИКАИН (ТЕТРАКАИНА ГИДРОХЛОРИД) — химический аналог новокаина, имеет алифатический радикал в ароматическом кольце, по активности в 10 раз превосходит кокаин, но в 2-5 раз токсичнее кокаина и в 10-20 раз токсичнее новокаина; •АНЕСТЕЗИН (БЕНЗОКАИН) — этиловый эфир парааминобензойной кислоты, не образует соль с хлористоводородной кислотой и поэтому плохо растворим в воде.

2. Замещенные амиды кислот:

•ЛИДОКАИНА ГИДРОХЛОРИД (КСИЛОКАИН) — производное амино-этиламида, при поверхностной анестезии его активность вдвое меньше, чем у кокаина, в 20-40 раз меньше по сравнению с эффективностью дикаина, при проводниковой и инфильтрационной анестезии действует в 2-4 раза сильнее новокаина, превосходит по токсичности новокаин в 1,5-2 раза (активные метаболиты лидокаина -моноэтилглицинксиламид и глицинксиламид вызывают судороги);

•БУПИВАКАИНА ГИДРОХЛОРИД (АНЕКАИН, МАРКАИН) — химический аналог лидокаина, имеет в составе бутилпиперидиновый гетероцикл, один из самых эффективных и длительно действующих местных анестетиков, обладает кардиотоксичностью;

•ТРИМЕКАИН — близок по строению лидокаину (отличается присутствием ме-тильной группы в положении 4 фенильного ядра), при поверхностной анестезии в 2,5 раза слабее кокаина и в 25-50 раз дикаина, при проводниковой и инфильтрационной анестезии в 2,5-3,5 раза превосходит новокаин, несколько токсичнее новокаина;

•ПИРОМЕКАИН (БУМЕКАИНА ГИДРОХЛОРИД) — аналог тримекаина, имеет пир-ролидоновое кольцо, проявляет высокую местноанестезирующую активность;

• МЕПИВАКАИН (КАРБОКАИН, МЕПИКАТОН) — аналог лидокаина с более дли-

тельным (на 20%) действием;

•РОПИВАКАИН — аналог лидокаина, смесь R- и S-энантиомеров, действует слабее бупивакаина, характеризуется низкой кардиотоксичностью, пригоден для спинномозговой анестезии;

• АРТИКАИН (УЛЬТРАКАИН) — амидный препарат с тиофеновым кольцом, оказы-

вает сильное, быстрое и продолжительное действие, в том числе при спинномозговой анестезии.

Местные анестетики — сложные эфиры подвергаются гидролизу псев-дохолинэстеразой крови и действуют в течение 30-60 минут. Их эффект пролонгируют антихолинэстеразные средства (прозерин). Продукт гидролиза — парааминобензойная кислота ослабляет бактериостатичес-кое влияние сульфаниламидов.

Замещенные амиды кислот инактивируются монооксигеназной системой печени в течение 2-3 часов. Бупивакин вызывает местную анестезию продолжительностью 3-6 часов, после ее прекращения длительно сохраняется анальгетический эффект.

Источник

43. Взаимодействие лекарственных средств. Антагонизм, синергизм, их виды. Характер изменения эффекта лекарств (активности, эффективности) в зависимости от типа антагонизма.

При взаимодействии ЛС возможно развитие следующих состояний: а) усиление эффектов комбинации ЛС б) ослабление эффектов комбинации ЛС в) лекарственная несовместимость

Усиление эффектов комбинации ЛС реализуется в трех вариантах:

1) суммирование эффектов или аддитивное взаимодействие – вид лекарственного взаимодействия при котором эффект комбинации равен простой сумме эффектов каждого из ЛС в отдельности. Т.е. 1+1=2. Характерен для ЛС из одной фармакологической группы, которые имеют общую мишень действия

2) синергизм – вид взаимодействия, при котором эффект комбинации превышает сумму эффектов каждого из веществ взятых по отдельности. Т.е. 1+1=3. Синергизм может касаться как желаемых (терапевтических), так и нежелательных эффектов лекарств. Сочетанное введение тиазидного диуретика дихлотиазида и ингибитора АПФ эналаприла приводит к усилению гипотензивного действия каждого из средств, что применяется при лечении АГ. Однако одновременное назначение аминогликозидных антибиотиков (гентамицина) и петлевого диуретика фуросемида вызывает резкое возрастание риска ототоксического действия и развития глухоты.

Ослабление эффектов ЛС при их совместном применении называют антагонизмом:

2) фармакологический (прямой) антагонизм – антагонизм, вызванный разнонаправленным действием 2 лекарственных веществ на одни и те же рецепторы в тканях. Фармакологический антагонизм может быть конкурентным (обратимым) и неконкурентным (необратимым):

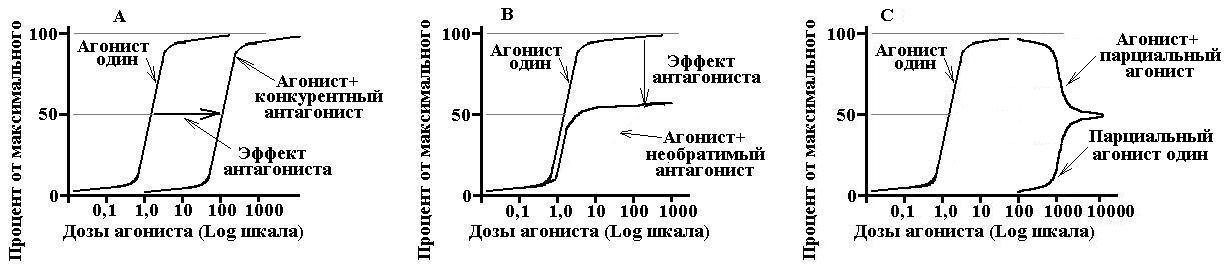

а) конкурентный антагонизм: конкурентный антагонист обратимо связывается с активным центром рецептора, т.е. экранирует его от действия агониста. Т.к. степень связывания вещества с рецептором пропорциональна концентрации этого вещества, то действие конкурентного антагониста можно преодолеть если увеличить концентрацию агониста. Он будет вытеснять антагонист из активного центра рецептора и вызовет ответную реакцию ткани в полном объеме. Т.о. конкурентный антагонист не изменяет максимальный эффект агониста, но для взаимодействия агониста с рецептором требуется его более высокая концентрация. Конкурентный антагонист сдвигает кривую «доза-эффект» для агониста вправо относительно исходных значений и увеличивает ЕС50 для агониста, не влияя на величину Еmax.

В медицинской практике достаточно часто используют конкурентный антагонизм. Поскольку эффект конкурентного антагониста может быть преодолен, если его концентрация упадет ниже уровня агониста, при лечении конкурентными антагонистами необходимо постоянно поддерживать его уровень достаточно высоким. Иными словами, клинический эффект конкурентного антагониста будет зависеть от периода его полуэлиминации и концентрации полного агониста.

б) неконкурентный антагонизм: неконкурентный антагонист связывается практически необратимо с активным центром рецептора или же взаимодействует вообще с его аллостерическим центром. Поэтому, как бы ни повышалась концентрация агониста – он не в состоянии вытеснить антагонист из связи с рецептором. Поскольку, часть рецепторов, которая связана с неконкурентным антагонистом уже не способна активироваться, значение Еmax понижается, сродство же рецептора к агонисту не изменяется, поэтому значение ЕС50 остается прежним. На кривой зависимости «доза-эффект» действие неконкурентного антагониста проявляется в виде сжатия кривой относительно вертикальной оси без ее смещения вправо.

Схема 9. Виды антагонизма.

А – конкурентный антагонист смещает кривую «доза-эффект» вправо, т.е. снижает чувствительность ткани к агонисту, не изменяя его эффект.В – неконкурентный антагонист снижает величину ответа ткани (эффект), но не влияет на ее чувствительность к агонисту. С – вариант применения парциального агониста на фоне полного агониста. По мере повышения концентрации парциальный агонист вытесняет полный из рецепторов и в итоге ответ ткани снижается от максимального ответа на полный агонист, до максимального ответа на агонист парциальный.

Неконкурентные антагонисты применяются в медицинской практике реже. С одной стороны они имеют несомненное преимущество, т.к. действие их не может быть преодолено после связывания с рецептором, а значит не зависит ни от периода полуэлиминации антагониста, ни от уровня агониста в организме. Эффект неконкурентного антагониста будет определяться лишь скоростью синтеза новых рецепторов. Но с другой стороны, если происходит передозировка данного лекарства, устранить его эффект будет чрезвычайно сложно.

Похож по строению на агонист

По строению отличается от агониста

Связывается с активным центром рецептора

Связывается с аллостерическим участком рецептора

Смещает кривую «доза-эффект» вправо

Смещает кривую «доза-эффект» по вертикали

Антагонист снижает чувствительность ткани к агонисту (ЕС50), но не влияет на максимальный эффект (Еmax), который может быть достигнут при более высокой концентрации.

Антагонист не изменяет чувствительность ткани к агонисту (ЕС50), но уменьшает внутреннюю активность агониста и максимальную реакцию ткани на него (Еmax).

Действие антагониста может быть устранено высокой дозой агониста

Действие антагониста не может быть устранено высокой дозой агониста.

Эффект антагониста зависит от соотношения доз агониста и антагониста

Эффект антагониста зависит только от его дозы.

Конкурентным антагонистом в отношении АТ1-рецепторов ангиотензина является лозартан, он нарушает взаимодействие ангиотензина II с рецепторами и способствует снижению артериального давления. Действие лозартана можно преодолеть, если ввести высокую дозу ангиотензина II. Неконкурентным антагонистом в отношении этих же АТ1-рецепторов является валсартан. Его действие нельзя преодолеть даже при введении высоких доз ангиотензина II.

Интересным является взаимодействие, которое имеет место между полным и парциальным агонистами рецепторов. Если концентрация полного агониста превышает уровень парциального, то в ткани наблюдается максимальный ответ. Если уровень парциального агониста начинает повышаться, он вытесняет полный агонист из связи с рецептором и ответ ткани начинает уменьшаться от максимального для полного агониста, до максимального для парциального агониста (т.е. такого уровня, при котором он займет все рецепторы).

3) физиологический (непрямой) антагонизм – антагонизм, связанный с влиянием 2 лекарственных веществ на различные рецепторы (мишени) в тканях, что приводит к взаимному ослаблению их эффекта. Например, физиологический антагонизм наблюдается между инсулином и адреналином. Инсулин активирует инсулиновые рецепторы в результате чего увеличивается транспорт глюкозы в клетку и уровень гликемии понижается. Адреналин активирует 2-адренорецепторы печени, скелетных мышц и стимулирует распад гликогена, что в итоге приводит к повышению уровня глюкозы. Данный вид антагонизма часто используется при оказании неотложной помощи пациентам с передозировкой инсулина, которая привела к гипогликемической коме.

Источник