16. Утопление. Виды утоплений. Особенности первой медицинской помощи при утоплении.

Утопление — вид механической асфиксии (удушья) в результате попадания воды в дыхательные пути.

Изменения, происходящие в организме при утоплении, в частности, сроки умирания под водой, зависят от ряда факторов: от характера воды (пресная, солёная, хлорированная пресная вода в бассейнах), от её температуры (ледяная, холодная, тёплая), от наличия примесей (ил, тина и т. д.), от состояния организма пострадавшего в момент утопления (переутомление, возбуждение, алкогольное опьянение и пр.).

Различают три вида утопления: первичное (истинное, или «мокрое»), асфиксическое («сухое») и синкопальное. Кроме того, при несчастных случаях может наступить смерть в воде, не вызванная утоплением (травма, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и т.д.).

Первичное утопление встречается наиболее часто (75-95% всех несчастных случаев в воде). При нем происходит аспирация жидкости в дыхательные пути и легкие, а затем поступление ее в кровь. При утоплении в пресной воде быстро возникает выраженная гемодилюция и гиперволемия, развивается гемолиз, гипокалиемия, гипопротеинемия, гипонатриемия, снижение концентрации ионов кальция и хлора в плазме. Характерна резкая артериальная гипоксемия. После извлечения пострадавшего из воды и оказания ему первой помощи нередко развивается отек легких с выделением из дыхательных путей кровавой пены. При утоплении в морской воде, которая гипертонична по отношению к плазме крови, развивается гиповолемия, гипернатриемия, гиперкальциемия, гиперхлоремия, возникает сгущение крови. Для истинного утопления в морской воде характерно быстрое развитие отека с выделением из дыхательных путей белой или розовой, стойкой, «пушистой» пены.

Асфиксическое утопление встречается в 5-20% всех случаев. При нем развивается рефлекторный ларингоспазм и аспирации воды не происходит, а наступает асфиксия. Асфиксическое утопление возникает чаще у детей и женщин, а также при попадании пострадавшего в загрязненную, хлорированную воду. При этом вода в большом количестве поступает в желудок. Может развиться отек легких, но не геморрагический.

Синкопальное утопление развивается в результате остановки сердца вследствие попадания пострадавшего в холодную воду («ледяной шок», «синдром погружения»), рефлекторной реакции на попадание воды в дыхательные пути или полость среднего уха при поврежденной барабанной перепонке. Для синкопального утопления характерен выраженный спазм периферических сосудов. Отек легких, как правило, не наступает.

Состояние извлеченных из воды пострадавших во многом определяется длительностью пребывания под водой и видом утопления, наличием психической травмы и охлаждения. В легких случаях сознание может быть сохранено, но больные возбуждены, отмечается дрожь, частая рвота. При относительно длинном истинном или асфиксическом утоплении сознание спутанно или отсутствует, резкое двигательное возбуждение, судороги. Кожные покровы цианотичны. Для синкопального утопления характерна резкая бледность кожных покровов. Зрачки, как правило, расширены. Дыхание клокочущее, учащенное или при длительном пребывании под водой редкое с участием вспомогательных мышц. При утоплении в морской воде быстро нарастает отек легких. Выраженная тахикардия, иногда экстрасистолия. При длительном и вторичном утоплении пострадавший может быть извлечен из воды без признаков дыхания и сердечной деятельности.

Осложнения. При истинном утоплении в пресной воде уже в конце первого часа, иногда позже, развивается гематурия. Пневмония и ателектазы легких могут развиваться очень быстро, в конце первых суток после утопления. При выраженном гемолизе могут наступать гемоглобинурийный нефроз и острая почечная недостаточность.

Первая помощь пострадавшему должна быть начата сразу после того, как лицо утонувшего приподнято над водой, и продолжена во время буксировки к катеру или на берег. При этом спасатель запрокидывает голову пострадавшего назад, время от времени вдувая воздух в легкие изо рта в нос. После доставки пострадавшего на берег необходимо оценить его состояние. При сохраненных сознании и дыхании его надо согреть и успокоить (показаны седативные средства и транквилизаторы). Если сознание отсутствует, но пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения и сохранено самостоятельное дыхание, необходимо освободить грудную клетку от стесняющей одежды, дать подышать парами нашатырного спирта, для активации дыхания подёргать за язык. Пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии, при наличии признаков нарушения дыхания и кровообращения (частый или редкий пульс, частое или редкое дыхание, двигательное возбуждение, цианоз) либо при отсутствии самостоятельного дыхания необходимо срочно начать искусственную вентиляцию легких, не теряя времени на попытки удалить всю жидкость из дыхательных путей, так как это невыполнимо. Пострадавшего кладут на спину, стараются преодолеть тризм жевательных мышц приоткрытием рта, очищают ротовую полость пальцем, обернутым марлей или носовым платком, и приступают к проведению искусственного дыхания. Если при этом из дыхательных путей выделяется вода, нужно повернуть голову в сторону и приподнять противоположное плечо, ладонью или кулаком надавить на эпигастральную область. Искусственное дыхание проводят до полного восстановления сознания. При наличии обученного медперсонала и необходимого инструментария уже на догоспитальном этапе рекомендуется как можно раньше интубировать трахею и использовать портативный клапан типа АМБУ, позволяющий создать регулируемое сопротивление на выдохе (до 10 — 20 см вод. ст.), что способствует расправлению альвеол и снижению поступления неоксигенированной крови из системы легочной артерии в легочные вены. Своевременность искусственного дыхания и полноценность его проведения определяют дальнейшее течение постреанимационного периода и его исход. Если отсутствует пульс на крупных артериях, не выслушивается сердцебиение, зрачки расширены, кожа бледная или цианотичная, одновременно с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) осуществляют непрямой массаж сердца. После выведения из состояния клинической смерти пострадавшего согревают, если температура тела ниже 30 — 32 °С, и проводят массаж верхних и нижних конечностей. Температуру тела поддерживают в пределах 32—33 °С (умеренная гипотермия повышает устойчивость ЦНС к гипоксии). В связи с опасностью развития поздних осложнений даже при минимальной патологической симптоматике необходимы госпитализация и наблюдение в условиях стационара не менее 24 ч. Реанимационные мероприятия в ходе транспортировки не прекращают. При доставке в стационар должна быть обеспечена четкая преемственность. Терапия в условиях стационара (лучше реанимационного отделения) в первую очередь должна быть направлена на борьбу с гипоксией с помощью ингаляции кислорода или оксибаротерапии, а при отсутствии эффекта применяют ИВЛ (100% кислородом первые 1—2 ч) с положительным давлением на выдохе или высокочастотной ИВЛ. Показаны ранняя коррекция метаболического ацидоза, антигистаминные средства. С целью профилактики острой почечной недостаточности проводят форсированный диурез лазиксом (при развившейся почечной недостаточности — экстракорпоральный гемодиализ). Для профилактики отека мозга используют локальную гипотермию, вводят кортикостероиды и барбитураты; воспалительного процесса в легких — парентерально назначают антибиотики широкого спектра действия. При истинном утоплении в пресной воде и наличии резкого цианоза, свидетельствующего о перегрузке правых отделов сердца, проводят срочное кровопускание. Для выведения продуктов гемолиза капельно вводят маннит, для уменьшения гиперкалиемии — раствор глюкозы с инсулином. При аспирации морской воды потерю жидкости компенсируют внутривенным введением плазмозамещающих растворов, глюкозы и гидрокарбоната натрия. При высоком венозном и артериальном давлении рекомендуются ганглиоблокаторы и мочегонные средства; при низком АД — глюкокортикоиды, допамин. Для улучшения метаболизма и сократительной способности миокарда назначают сердечные гликозиды, панангин, кокарбоксилазу, витамины С, группы В. При возникновении фибрилляции желудочков сердца показана дефибрилляция.

В период реабилитации возможны рецидивы тяжелой паренхиматозной дыхательной недостаточности, отек легких и аспирационная пневмония, нередко возникает отек головного мозга.

Источник

Утопление классификация клиника диагностика первая помощь

Утопление — острое патологическое состояние, развивающееся при случайном или преднамеренном погружении в жидкость, с последующим развитием признаков ОДН и ОСН, причиной возникновения которых является попадение жидкости в дыхательные пути.

Различают 3 вида утопления в воде:

1. Истинное (мокрое).

2. Асфиксическое (сухое).

3. Смерть в воде (синкопальный тип утопления).

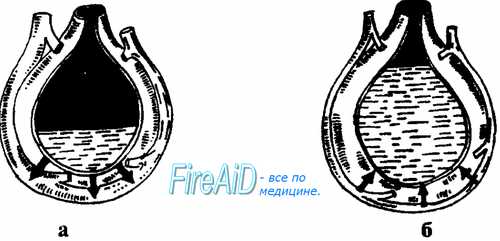

Этиология. Истинное утопление. В его основе лежит попадение воды в альвеолы. В зависимости от того, в какой воде произошло утопление (пресной или морской), будет различный патогенез. Пресная вода, в силу разности осмотического градиента с кровью, быстро покидает альвеолы и проникает в сосудистое русло (см. рис. 10а). Это приводит к увеличению ОЦК и гемодилюции, отеку легких, гемолизу эритроцитов, уменьшению концентрации ионов натрия, хлора и кальция плазмы, а также белков плазмы. При утоплении в морской воде в результате разности осмотического градиента между кровью и морской водой, причем здесь отмечается явное преобладание градиента морской воды над кровью, часть плазмы выходит из сосудистого русла. В связи с этим уменьшается масса циркулирующей крови (до 45 мл/кг), увеличивается гематокрит (В. А. Неговский, 1977).

Асфиксическое утопление возникает без аспирации воды. В основе данной патологии лежит рефлекторный ларингоспазм. Голосовая щель не пропускает воду, но она же не пропускает и воздух. Смерть наступает от механической асфиксии.

Синкопальный тип утопления (смерть в воде) наступает в результате рефлекторной остановки сердечной деятельности и дыхания. Наиболее частый вариант данного типа утопления отмечается при внезапном погружении пострадавшего в холодную воду.

Клиника. При истинном утоплении выделяют 3 периода: начальный, агональный и клинической смерти. Состояние сознания зависит от периода утопления и его вида. Нарушение дыхания возможно от шумного до атонального. Наблюдается цианоз, озноб, гусиная кожа. При утоплении в пресной воде отмечается клиника отека легких, артериальная и венозная гипертензия, тахикардия, аритмия. Из верхних дыхательных путей может выделяться пена, иногда с розовым оттенком, в результате гемолиза эритроцитов. При утоплении в морской воде более характерны артериальная гипотензия, брадикардия.

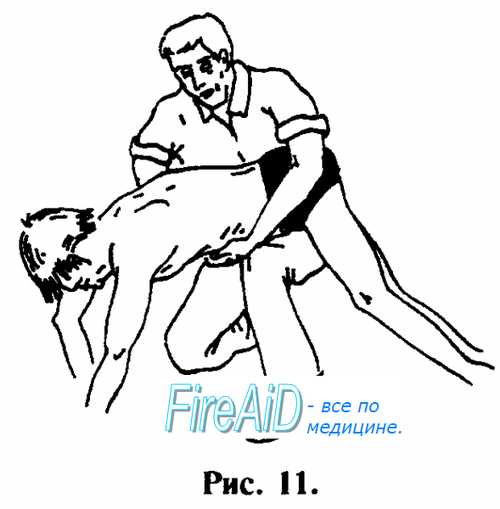

Неотложная помощь. Вне зависимости от того, в какой воде поизошло утопление, при остановке дыхания и сердечной деятельности пострадавшему необходимо проводить комплекс реанимационных мероприятий. Перед проведением искусственного дыхания следует освободить верхние дыхательные пути (ВДП) от воды и инородных тел (речной песок, водоросли, ил и т. д.). Оптимальным способом освобождения ВДП, особенно у детей, является подъем пострадавшего за ноги. При невозможности выполнить данное пособие рекомендуется уложить пострадавшего животом на согнутое колено человека, оказывающего реанимационную помощь, и дождаться вытекания жидкости из ВДП (см. рис. 11). Данная процедура должна занимать не более 5—10 сек., после чего необходимо приступить к реанимационному пособию.

В условиях стационара лечение носит синдромный характер и складывается из следующих направлений:

1. Проведение комплекса реанимационных мероприятий и перевод больного на ИВЛ (по показаниям).

2. Санация трахеобронхиального дерева, терапия бронхиолоспазма, отека легких.

3. Купирование ОССН.

4. Коррекция КЩС и электролитов.

5. Профилактика пневмонии и почечной недостаточности.

Источник

Оказание первой помощи утопающему: пошаговая инструкция

Самое счастливое время для детей — это, конечно, летние каникулы! Учебники лежат на полках, уроки и сложные задания позади, а впереди беззаботное время, общение с друзьями и летние забавы. И нет ничего лучше, чем в жаркую летнюю пору отправиться на пляж: позагорать, поиграть в мяч и поплавать в речке. Но все так хорошо лишь на словах: не секрет, что вода представляет большую опасность для маленьких детей и подростков. Большинство детей зачастую не умеют плавать и могут утонуть даже там, где неглубоко. Именно поэтому их никогда нельзя оставлять без присмотра возле водоемов. Мало кто из детей умеет надолго задерживать дыхание, а в шоковых ситуациях они пугаются, начинают плакать и широко открывают рот. В итоге жидкость за доли секунды попадает в дыхательные пути и ребенок захлебывается водой и погибает.

Безусловно, оставлять несовершеннолетних одних возле рек и водоемов нельзя. Помните, что надувные круги, спасательные жилеты и прочие изделия, которые хоть и предназначены для предотвращения беды на воде, на самом деле не могут полностью защитить ребенка. Они могут порваться и сдуться, или ребенок может просто выскользнуть из них.

В том случае, если с ребенком все же произошло несчастье, исход такого происшествия зависит во многом от действий взрослых.

Как понять, что ребенок тонет? Необходимо постоянно обращать внимание на позу и поведение детей в воде. Когда ребенок начинает тонуть, он чаще всего не может дать знать, что он в беде. Еще один верный признак, что с детьми не все в порядке — это шум, вернее, его отсутствие.

Дети никогда не ведут себя тихо на воде, если они притихли, значит что-то не в порядке. Признаки утопления детей похожи на признаки тонущего взрослого человека:

- голова ребенка откинута назад и открыт рот;

- может плавать лицом вниз;

- задыхается;

- пытается безуспешно плыть, а проще говоря, «барахтается в воде».

Если заметили хоть один из этих признаков, действовать нужно немедленно. Но прежде всего обеспечьте собственную безопасность, так как спасение утопающего является очень рискованным действием для того, кто пытается быть спасателем. Неподготовленный человек без риска для себя может помочь лишь на мелководье, в детском бассейне, в ситуации, когда не надо самому держаться на воде и куда-то плыть. Если вы не уверены в своих силах — кричите, зовите на помощь, но не умножайте своим энтузиазмом число тонущих! При спасении ребенка используйте по возможности подручные (веревки, палки, надувные круги и т. п.) и плавающие (лодки и т. п.) средства.

Ребенок, вытащенный из воды, может быть в сознании, без сознания, в состоянии ступора или заторможенности. Также наблюдаются изменения пульса: он может быть учащен, замедлен или отсутствовать. Сердце работает с перебоями, возможна его остановка. Дыхание, если есть, поверхностное. Часто наблюдается рвота и кашель с пенистой мокротой. Живот вздут. Кожа бледная, холодная, с синюшным оттенком. После извлечения пострадавшего из воды, у вас есть всего несколько минут для оказания первой помощи, чтобы предотвратить возникновение необратимых изменений в органах и мозге из-за острой недостаточности кислорода, так как мозг способен функционировать всего 5-6 минут без кислорода. И если первая помощь не оказана вовремя, наступает смерть. Реанимационные мероприятия при отсутствии сознания и дыхания состоят из трех последовательных этапов: обеспечение проходимости дыхательных путей, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Первая помощь при утоплении — четкий стандартный алгоритм неотложных действий, который должен знать каждый!

1) Позовите на помощь, попросите окружающих вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 103. Убедитесь, что скорая вызвана.

2) Проверьте, находится ли ребенок в сознании.

Для этого ребенка нужно уложить на спину на любую жесткую поверхность, позвать по имени и потрясти за плечи, у младенцев — провести интенсивные похлопывающие движения по пяткам. Если ребенок не реагирует на ваши действия, значит он находится без сознания.

3) Проверьте, дышит ли ребенок.

Для этого нужно положить одну руку на лоб ребенка, другую поместить на подбородок и запрокинуть его голову назад. Приложите ухо ко рту малыша, следите за его грудной клеткой и слушайте дыхание в течение 10 секунд. Вы должны видеть, как поднимается грудная клетка, слышать шум дыхания и ощущать его тепло.

4) Если ребёнок не дышит, начинайте проводить искусственное дыхание «рот в рот».

Для этого запрокиньте ребенку голову, зажмите его нос, другой рукой откройте рот.

- задержите свое дыхание и обхватите губами рот ребенка, детям до 1 года своими губами следует обхватывать и нос, и рот одновременно.

- медленно и аккуратно вдуйте воздух в рот, следя, чтобы грудная клетка поднималась.

- объем вдыхаемого воздуха не должен быть больше того, который у вас сохраняется во рту, так как больший объем воздуха может травмировать легкие ребенка;

- удерживая запрокинутую голову и приподнятый подбородок, освободите рот ребенка и следите за тем, как воздух выходит из его грудной клетки;

- повторите всю процедуру пять раз.

6) Приступайте к непрямому массажу сердца.

- опуститесь перед ребенком на колени;

- освободите грудную клетку от одежды;

- поставьте на середину грудины ладонь одной руки, а поверх ее ладонь другой руки,

- надавливайте на тело так, чтобы грудная клетка опускалась на три-четыре сантиметра, так как именно эта глубина обеспечивает необходимую стимуляцию сердца, поверхностные нажатия не вызывают сокращений сердца, а чрезмерное нажатие приводит к травмам;

- выполните тридцать ритмичных надавливаний на грудную клетку.

- младенцам надавливания следует выполнять при помощи двух пальцев одной руки.

7) Далее следуйте циклу – тридцать приемов непрямого массажа сердца и два приема искусственного дыхания.

Выполняйте сердечно-лёгочную реанимацию до прибытия скорой помощи или до тех пор, пока у ребёнка не появится дыхание.

Реанимировать ребенка нужно не менее 40 минут, особенно после его извлечения из холодной воды, так как детский организм способен пережить до 1 часа клинической смерти в ледяной воде без нарушений в центральной нервной системе. После возобновления дыхания нужно уложить ребенка на бок и согреть.

Особого внимания заслуживают дети, у которых можно заподозрить травму шеи или позвоночника, что часто характерно для ребят, которые прыгают в воду головой вперед. При оказании помощи такому ребенку следует учитывать ряд моментов: не стоит двигать ребенка без особой надобности, не следует подкладывать под голову свернутые вещи. Голова, тело и шея ребенка всегда должны находиться в одной плоскости, поворот на бок осуществляют, придерживая голову и шею так, чтобы все тело переворачивалось одновременно. В противном случае травма позвоночника может быть только усугублена.

Если у пострадавшего ребенка есть сознание, дыхание, кашель, движения конечностей, позывы на рвоту или они появились во время оказания помощи:

- дайте ребенку возможность занять наиболее удобное именно ему положение, или уложите его в устойчивое положение на боку;

- не отходите от ребенка и не сводите с него глаз: состояние может ухудшиться и потребовать оказания помощи в любой момент;

- снимите с ребёнка мокрую одежду;

- интенсивно согрейте ребенка — заверните в сухую теплую одежду, одеяло, по возможности, занесите ребенка в теплое помещение или усадите возле костра, используйте грелки, тепловентиляторы и т. п.;

- если ребенок в сознании, способен сидеть и нет рвоты, можно давать небольшими глотками теплое питье — вода, чай, компот и т.д. Не поите ребёнка насильно.

Источник