- Первая помощь при травмах и ушибах головы у ребенка

- Первая помощь

- Признаки серьезной травмы

- Профилактика травм головы

- Травма головы у ребенка

- Виды ЧМТ у ребенка

- Причины травмы головы у детей

- Симптомы ЧМТ

- Первая помощь при черепной травме

- Диагностика

- Сотрясение головного мозга у детей — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы сотрясения головного мозга у детей

- Патогенез сотрясения головного мозга у детей

- Классификация и стадии развития сотрясения головного мозга у детей

- Осложнения сотрясения головного мозга у детей

- Диагностика сотрясения головного мозга у детей

- Лечение сотрясения головного мозга у детей

- Прогноз. Профилактика

Первая помощь при травмах и ушибах головы у ребенка

В детском возрасте невозможно избежать синяков, ушибов и ссадин. Даже самые внимательные родители не способны полностью уберечь ребенка от травм. Малыши первого года жизни только учатся координировать свои движения и удерживать равновесие, а дети постарше могут пострадать из-за чрезмерной активности и любознательности. Особого внимания требуют моменты, когда при падении ребенок ударился головой. В каких же случаях следует вызывать врача? Как оказать малышу первую помощь?

Голова маленького ребенка часто страдает при падении, так как у грудничков это наиболее тяжелая часть тела. Но благодаря наличию большого и малого родничков происходит сглаживание удара. К тому же, у малышей между костями черепа и мозгом находится достаточное количество жидкости, выполняющей защитные функции. Поэтому большая часть ударов не приносит ребенку вреда. Однако родителям нужно знать, какие симптомы указывают на серьезную травму и что нужно сделать до приезда врача.

Первая помощь

Сразу после удара осторожно положите ребенка на кровать и внимательно осмотрите его голову. При этом не нужно спешить и суетиться, чтобы малыш не испугался еще сильнее. Ведь истерика может повысить внутричерепное давление или усилить кровотечение из раны.

При образовании шишки следует приложить к ней лед, завернутый в кусок ткани. Подойдет бутылка с холодной водой или пакет замороженных продуктов, обмотанный полотенцем. Охлаждающий компресс поможет снять отек и избежать развития гематомы. Но держать его нужно не более пяти минут.

При обнаружении раны обработайте ее края перекисью водорода и приложите марлевый или матерчатый тампон для впитывания крови. Если в течение 10 минут кровотечение не прекратилось, следует вызвать врача.

При отсутствии повреждений на месте удара следует внимательно наблюдать за состоянием ребенка не менее недели. Причем в первые несколько часов лучше не укладывать малыша спать, так как основные симптомы сотрясения мозга проявляются именно в это время.

Дети первого года жизни не могут рассказать о своем самочувствии. Обратитесь к врачу, если заметите долгий плач, отказ от еды, беспокойный сон, рвоту.

Ребенка постарше нужно подробно расспросить, как он упал и в каком месте чувствуется боль. Если удар приглушен ковром, а само падение было неопасным, медицинская помощь не требуется. Но не помешает понаблюдать за малышом несколько дней, чтобы убедиться в отсутствии опасных последствий.

Признаки серьезной травмы

Немедленно вызывайте медиков, если заметите хотя бы один из этих симптомов:

- потеря сознания;

- головокружение, бледность;

- заторможенность, вялость;

- кровотечение из раны более 10 минут;

- кровотечение из ушей или носа;

- судороги или резкие беспорядочные движения;

- тошнота, рвота, а для младенцев – частые срыгивания;

- кровь в кале, моче, рвотных массах;

- разная ширина зрачков;

- ухудшение слуха или зрения;

- беспокойный сон.

До приезда скорой помощи положите малыша набок для беспрепятственного выхода рвотных масс и зафиксируйте его в безопасной позе. Проверьте пульс, ровность дыхания и размер зрачков. Лекарства давать нельзя, так как это может затруднить осмотр ребенка и смазать симптомы.

Профилактика травм головы

Даже те дети, которые еще не умеют переворачиваться, могут добраться до края дивана и упасть. Поэтому родителям нужно позаботиться об их безопасности. Для этого ограничьте движение высокими подушками или постелите теплое одеяло на полу.

Пеленальный столик имеет совсем небольшую площадь. Поэтому на нем ни в коем случае нельзя оставлять ребенка без присмотра. Даже если вы просто отворачиваетесь, чтобы взять новый подгузник, придерживайте малыша рукой.

При покупке коляски обращайте внимание на высоту бортов, надежность креплений и наличие поясков безопасности. Во время гулянья не забывайте пристегивать ребенка и следите за его движениями в период бодрствования.

Когда малыш начинает ходить, частые падения неизбежны. Поэтому нужно убрать из комнаты тяжелые стулья и прочно зафиксировать скатерть на столе. Края мебели следует обшить специальными мягкими уголками. Приобретите носочки с прорезиненными вставками, которые не будут скользить на паркете, а дверь в кухню и ванную комнату держите закрытой.

Во время передвижения в автомобиле всегда пристегивайте ребенка в детском кресле, а сами будьте внимательны на дороге и соблюдайте все правила движения.

По статистике, наибольшее количество детских травм головы происходит во время развлечений. Поэтому приучите ребенка надевать шлем при катании на скейте, роликах, велосипеде, а также на катке или лыжной трассе. Выполняя это правило, можно существенно сократить количество падений, а вместе с тем – число ушибов, синяков и более серьезных повреждений.

Источник

Травма головы у ребенка

Ребенок растет и стремится познавать мир. Детский возраст является самым опасным периодом для ребенка. Не редко дети получают травмы головы.

Травма головы — это повреждение головы, черепа. Черепно-мозговая травма по частоте возникновения занимает первое место. Она составляет 30–40% от общего количества обращений пациентов. Необходимо вовремя выявлять ЧМТ, так как травма может нанести непоправимый вред здоровью ребенка.

Виды ЧМТ у ребенка

2. По тяжести различают:

- Легкая степень. Повреждение не сопровождается осложнениями, чаще проходит без медицинской помощи. Характеризуется раздражительностью, нарушением режима сна, головной болью и головокружением короткий промежуток времени.

- Средняя степень — сильный ушиб, затрагивающий головной мозг, например перелом черепа. Повреждение может серьезно отразиться на состоянии здоровья. Врачи отмечают нарушения психики, потерю памяти, нарушенный сердечный ритм, пароксизмы верхних и нижних конечностей, нарушения работы зрительного аппарата. Восстановление требует несколько месяцев

- Тяжелая степень. Характеризуется серьезными последствиями, которые сказываются на качестве жизни пострадавшего. Имеется вероятность смертельного исхода и комы. Характеризуется утратой чувствительности, ухудшением остроты слуха и зрения, нарушением работы сердечной системы, провалами в памяти, эпилептическими приступами.

3. По повреждению мозга:

- сотрясение;

- ушиб;

- диффузное аксональное повреждение;

- сдавливание.

Причины травмы головы у детей

Травмы черепа и мозга часто получают из-за причин, не связанных со здоровьем:

Для каждого возраста характерны разные причины. Годовалый ребенок только начинает ходить, а это совсем не просто. Он постоянно падает, но упорно идет к своей цели. Родителям нужно быть особенно внимательными и не допускать травм головы. В более старшем возрасте дети начинают ходить в детские сады и школы. В этот период возможны удары по голове во время игры. Также могут быть аварии ДТП, что особенно опасно для ребенка.

Симптомы ЧМТ

По симптомам можно поделить детей на две группы:

- до двух лет, когда ребенок еще не может связно говорить;

- после трех, когда ребенок может что-то обьяснить.

Для первой группы характерны следующие симптомы:

- плач;

- вялость;

- сонливость;

- отсутствие реакции;

- повышение температуры;

- срыгивания.

Для второй группы:

- головная боль;

- головокружение;

- провалы в памяти;

- тошнота;

- бессвязная речь;

- нарушение глотания;

- повышение температуры.

Первая помощь при черепной травме

До приезда скорой вы можете сделать:

- приложить холод к голове;

- перевести ребенка в положение лежа;

- расстегнуть одежду, чтобы ребенок мог свободнее дышать;

Диагностика

При травмах головы у ребенка назначаются исследования в зависимости от характера травмы.

- ЭЭГ. Определяются нарушения работы головного мозга.

- Рентген. Выявляется целостность черепа.

- Компьютерная томография. С ее помощью определяется состояние мозга.

- Магнитно-резонансная томография. Определяет ушибы мозга.

- УЗИ. Актуально для детей до года.

Источник

Сотрясение головного мозга у детей — симптомы и лечение

Что такое сотрясение головного мозга у детей? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Артеменко К. А., врача УЗИ со стажем в 26 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Сотрясение головного мозга (СГМ) — основная клиническая форма лёгкой черепно-мозговой травмы (ЧМТ), в частности, диффузного повреждения паренхимы мозга. Она занимает первое место среди всех травм детского возраста, требующих лечения в стационарных условиях.

По данным эпидемиологических исследований, ЧМТ у детей и подростков во многих странах достигает 200 случаев на 100 тысяч человек. Причём ЧМТ чаще встречается у лиц мужского пола (до 70 % всех случаев). [7]

Выделяют две возрастные группы с большим риском получения черепно-мозговой травмы:

- дети до 5 лет;

- пациенты от 15 до 25 лет.

У детей с первого года жизни начинается высокая двигательная активность, появляется стремление всё узнать, попробовать, добраться до различных мест. Это проходит на фоне несовершенства моторных навыков и координации движений, сниженного чувства опасности и переоценки физических возможностей, что и приводит к появлению травмы.

Основными причинами возникновения сотрясения мозга в детском возрасте являются:

- травмы в процессе рождения;

- падение младенцев и детей до трёх лет с кроватей, пеленальных столов, из рук родителей, колясок и т. п.;

- нарушение координации в результате непропорционального физического развития тела у детей до трёх лет (большой вес головы) и падение вниз головой при резком ускорении или торможении (в этом возрасте дети ещё не научились страховать себя руками во время падения);

- удары при падении детей 4-7 лет с высоты (детских горок, качелей, подоконников или деревьев);

- нарушение правил дорожного движения и автомобильные аварии с нефиксированным ребёнком в специальном автомобильном детском кресле;

- нарушение техники безопасности и отсутствие/неисправность спортивной экипировки во время подвижных игр и спортивных соревнований.

Симптомы сотрясения головного мозга у детей

Сотрясение мозга у детей и взрослых протекает по-разному.

К основным признакам, свидетельствующим о СГМ во взрослом возрасте, относятся:

- кратковременное нарушение сознания;

- посттравматическая амнезия (длится несколько секунд или минут, но не более часа); [4][10]

- головная боль ( сдавливающая или сжимающая);

- жалобы на головокружение и тошноту, не связанную с приёмом пищи (причём чувство тошноты обычно взаимосвязано с выраженностью головной боли);

- учащённое дыхание, рвота, нарушение сердечного ритма;

- симптомы нарушения вегетативной нервной системы:

- общая слабость;

- стойкое повышение давления (не столько из-за самой травмы, сколько из-за перенесённого стресса);

- бледность лица или гиперемия (приливы крови);

- повышенное потоотделение рук и ног; [2][3]

- неврологические проявления (более выражены в первые часы и дни после травмы): [5]

- расширение или сужение обоих зрачков при сохранении живых рефлексов на свет;

- асимметрия сухожильных и кожных рефлексов;

- мелкий горизонтальный нистагм (частое колебательное движение).

Симптомы СГМ у детей с момента травмы появляются не сразу. [9] В момент травмирования отмечается бледность кожных покровов (прежде всего лица) и тахикардия. В динамике возникает головная боль, вялость и сонливость, рвота, беспокойство, капризность, расстройства сна, срыгивания во время кормления.

У детей дошкольного возраста, в отличие от взрослых и детей старше семи лет, посттравматическое состояние протекает без утраты сознания, отмечается лабильный пульс, горизонтальный нистагм, снижение корнеальных рефлексов (при лёгком прикосновении к роговице глаза веки не смыкаются), изменение мышечного тонуса (чаще гипотония), повышение или понижение сухожильных рефлексов, повышение температуры до 37,1-38,0°C.

Состояние ребёнка обычно улучшается на 2-3 день после СМГ, тогда как у взрослых симптомы регрессируют на 5-9 сутки с момента травмы. [9]

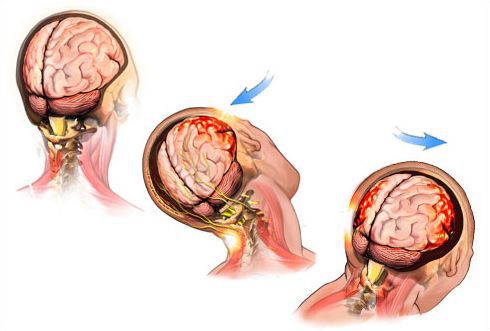

Патогенез сотрясения головного мозга у детей

Механизм СГМ у детей обусловлен ударным ускорением и инерциальной травмой. [1]

Ускорение, придаваемое мозгу в момент ЧМТ, служит основным составляющим патогенеза его сотрясения как при опосредованном (инерциальном травмировании), так и при прямом (ударном) воздействии механической энергии на голову.

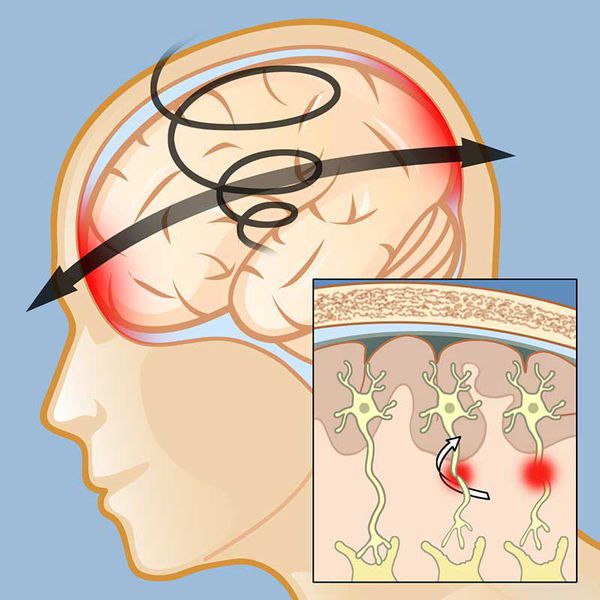

Согласно современным представлениям, при любой закрытой черепно-мозговой травме в её патогенез вовлекаются все отделы головного мозга, что приводит к нарушению связей между нейронами.

Считается, что в основе клинического проявления СМГ лежит асинапсия — временное нарушение связей клеток мозга (преимущественно функциональное). [8] Исследования ряда авторов подтвердили, что морфологическим субстратом СМГ является нарушение синаптического аппарата. В более тяжёлых случаях к ним присоединяются нарушения ультраструктуры осевых цилиндров нейронов — аксонов. [8] [9]

В основе формирования клинических синдромов СГМ лежат нарушения в срединностволовых структурах мозга и ретикулярной формации, а также расстройства корково-подкорковых взаимоотношений. [1] [11] Вовлечение в патологический процесс стволовых образований приводит к страданию как специфических, так и неспецифических систем мозга, проявляющихся в виде различных вегетативных и нейропсихических нарушений.

Классификация и стадии развития сотрясения головного мозга у детей

По степени тяжести СМГ бывает:

- лёгким — сохранение симптомов менее 20 минут;

- среднетяжёлым — от 20 минут до 6 часов;

- тяжёлым — от 6 до 48 часов;

- крайне тяжёлым — более 48 часов.

Ряд авторов отмечает, что у детей раннего периода жизни и дошкольного возраста потеря сознания может отсутствовать. [1]

Детская шкала комы (для детей, младше четырёх лет) позволяет оценить степень угнетения сознания:

- Открывание глаз:

- произвольное — 4 балла;

- как реакция на голос — 3 балла;

- как реакция на боль — 2 балла;

- отсутствует — 1 балл.

- Речевая реакция:

- ребёнок улыбается, ориентируется в пространстве, реагирует на звук, следит за движениями, отзывчив — 5 баллов;

- ребёнка можно успокоить, отзывчивость неполноценная — 4 балла;

- во время плача малыш ненадолго успокаивается, стонет — 3 балла;

- плачет и не успокаивается, беспокойство не проходит — 2 балла;

- не реагирует на попытку успокоить — 1 балл.

- Двигательная реакция:

- выполняет движения по команде — 6 баллов;

- отталкивает в ответ на болевое раздражение — 5 баллов;

- отдёргивает конечности на болевое раздражение — 4 балла;

- патологическое сгибание как ответная реакция на болевое раздражение (декортикация) — 3 балла;

- патологическое разгибание как ответная реакция на болевое раздражение (децеребрация) — 2 балла;

- движения полностью отсутствуют — 1 балл.

У пострадавших с лёгкой ЧМТ после травмы сознание ясное (15 баллов) либо отмечается депрессия сознания до степени умеренного оглушения (13-14 баллов). Сотрясения могут проявляться кратковременным угнетением сознания (от 1-2 секунд до нескольких минут), причём чаще в момент оглушения (сопора).

В клиническом течении ЧМТ принято выделять три периода:

- острый — первые 2-10 недель после травмы;

- промежуточный — от 10 недель до 6 месяцев;

- отдалённый — от 6 месяцев до 2 лет и более.

Течение и проявления ЧМТ во всех её периодах во многом зависят от фона, на котором произошла травма.

Осложнения сотрясения головного мозга у детей

Несмотря на то, что сотрясение у детей не приводит к структурным изменениям в мозге, последствия могут быть весьма тяжёлыми. Так, при отсутствии своевременной диагностики и лечения могут развиться такие осложнения, как отёк головного мозга, внутричерепная гематома, эпилептические приступы. [6] [10]

Наиболее частыми последствиями СГМ у детей являются:

- нарушение формирования навыков чтения (дислексия), письма (дисграфия) или счёта (дискалькулия);

- школьная дезадаптация, когнитивные и речевые нарушениями, эмоциональные и поведенческие трудности;

- проблемы с обучением, освоением школьной учебной программы (знания имеют отрывочный характер);

- невнимательность во время проведения занятий, ухудшение памяти;

- неопрятность в одежде и в личной гигиене, быстрое «охлаждение» к начатому делу;

- затруднения в использовании полученной информации, построения выводов и заключений;

- в отдалённом периоде ЧМТ — затруднение социальной адаптации в связи с эмоциональными вспышками или агрессией; [2][10]

- мигрень, нервозность, бессонница, беспричинное чувство страха и тревоги, развитие неврозов.

Диагностика сотрясения головного мозга у детей

В диагностике СГМ необходимо учитывать характер получения травмы и опрос свидетелей происшедшего. В ряде случаев о сотрясении могут свидетельствовать следы травмы на голове и психологическое состояние ребёнка.

Поскольку признаки сотрясения мозга у ребёнка не очень отчётливые, важным значением в диагностики обладает изменение симптомов в динамике. Их исчезновение через 3-7 суток — веский повод для подозрения именно на СМГ.

Отличие СГМ от ушиба и других форм травматической патологии:

- отсутствие переломов костей черепа;

- давление и состав спинномозговой жидкости без изменений;

- М-эхо без смещений;

- КТ и МРТ без травматических отклонений в паренхиме вещества мозга и в ликворосодержащих внутричерепных пространствах.

Для определения степени тяжести ЧМТ оценивается:

- продолжительность потери сознания в острой фазе травмы (если оно возникло);

- длительность посттравматической амнезии (при наличии) и оценка состояния жизненно важных функций;

- степень угнетения сознания на момент осмотра (детская шкала комы Глазго).

Объективизации сотрясения головного мозга в острой фазе ЧМТ могут косвенно способствовать электроэнцефалография и офтальмоскопия. Широкое распространение в диагностике ЧМТ у детей получила нейросонография (УЗИ головного мозга).

УЗИ головного мозга проводится детям с первого дня жизни и до периода закрытия большого родничка, являющегося акустическим окном, через которое можно визуализировать состояние всех структур головного мозга. При проведении исследования оценивается ликворная система (боковые желудочки, сосудистые сплетения, III и IV желудочек, затылочная цистерна), талямусы, мозжечок, паренхима мозга, мозговой кровоток, наличие свободной жидкости между паренхимой мозга и черепной коробкой, а также кости черепа.

Данное исследование, позволяет исключить изменения со стороны мозга после перенесённой травмы — отёк паренхимы, смещение срединных структур, переломы костей черепа, очаги контузии мозга и внутричерепные кровоизлияния. [5] [13]

УЗИ-признаки травмы головного мозга, исключающих СГМ:

- при отёке паренхимы головного мозга — снижение эхогенности паренхимы мозга в первые часы после травмы, её повышение в динамике и нормализация на 6-7 сутки.

- при ушибах головного мозга — наличие в паренхиме мозга гиперэхогенных включений на фоне общего снижения эхогенности тканей паренхимы (внутричерепные гематомы имеют более повышенную эхогенность).

- при тяжёлых ушибах мозга:

- участки паренхимы мозга изоэхогенного характера, видимые только за счёт их добавочного объёма;

- участки добавочного объёма с умеренным повышением эхогенности и нечётким контуром;

- участки добавочного объёма с чётко отграниченным контуром и интенсивным повышением эхогенности.

- участки добавочного объёма с резким повышением эхогенности.

- при эпидуральных гематомах — чётко отграниченный участок веретенообразной формы, прилежащий к кости черепа, повышенной или несколько сниженной эхогенности, смещающий структуры головного мозга;

- при субдуральных гематомах:

- локальные изменения границ плотности (чаще веретенообразной формы), захватывающие всё полушарие;

- хронические субдуральные гематомы с пониженной эхогенностью;

- при внутримозговых гематомах:

- стадия гиперэхогенности — длится до 8-10 дней;

- стадия анизоэхогенности — отличается появлением в центре очага зон сниженной эхогенности с увеличением размера в динамике (10-30 дней после травмы);

- анэхогенная стадия — визуализируются только косвенные признаки объёмного процесса (1-2 месяца);

- стадия последующих резидуальных изменений с формированием кист или зон атрофии головного мозга.

- при внутрижелудочковых кровоизлияниях, вызванных травмой — наличие внутрижелудочковой гиперэхогенной зоны, расширение просвета боковых желудочков и изменение формы сосудистого сплетения (встречаются редко, обычно возникают при наличии множественных гематом). [5]

Нейросонография позволяет также выявить и не часто встречающиеся варианты расположения гематом — задняя черепная яма, полюс лобной доли со смещением эхоструктур головного мозга и «плюс ткань» эффектом, наличием свободной жидкости по передней поверхности паренхимы мозга. В случае расположения гематомы в задней ямке черепа отмечаются признаки появления гидроцефалии — расширение боковых желудочков головного мозга и III желудочка мозга. [5]

Лечение сотрясения головного мозга у детей

Все пациенты с ЧМТ, даже с лёгкой степенью, подлежат госпитализации в стационарные условия для уточнения первичного диагноза.

В современной литературе, посвященной СГМ, ряд авторов [1] [2] [6] рекомендует устанавливать пострадавшим постельный режим на 1-3 суток. С учётом особенностей клинического течения этот период можно увеличить на 2-5 суток. После этого при отсутствии осложнений выписка возможна на 10-14 день. При этом должна быть обеспечена возможность периодического врачебного контроля и повторной госпитализации при возникновении опосредованных осложнений.

Медикаментозное лечение при сотрясении мозга не должно быть агрессивным. [1] Оно направлено на оптимизацию функционального состояния головного мозга и снятие симптоматики. Спектр назначаемых лекарств при поступлении в стационар включает в себя анальгетики, седативные средства и снотворные препараты (преимущественно в таблетированной форме).

Проводится метаболическая терапия для улучшения мозгового кровообращения. Предпочтительно сочетание вазотропных и ноотропных препаратов. [2]

Для предупреждения возможных осложнений при благополучном завершении СГМ требуется амбулаторное наблюдение у невролога на протяжении года по месту жительства.

Прогноз. Профилактика

Сотрясение мозга является, как правило, обратимой клинической формой ЧМТ. Поэтому в 80-97% случаев [6] СГМ завершается выздоровлением ребёнка с полным восстановлением всех функций организма, но при условии соблюдения режима в остром периоде и отсутствии отягощающих травму обстоятельств.

У некоторых детей после острого периода сотрясения наблюдаются проявления посткоммоционного синдрома:

- нарушения когнитивных функций (снижения концентрации внимания, ослабление памяти) и лабильность психики (депрессия, раздражительность, чувство тревоги);

- отклонения в физическом благополучии (головокружение, головные боли, нарушение сна, быстрая утомляемость, раздражительность от звуковых и световых источников).

В динамике спустя 3-12 месяца после перенесённого ЧМТ эти симптомы исчезают или существенно снижаются.

Профилактика сотрясения мозга предполагает:

- использование спортивной экипировки и защитного шлема во время занятий спортом (борьбы, бокса, хоккея, катания на коньках, велосипеде или роликах);

- пристёгивание ремней безопасности специальных детских кресел в автомобилях;

- соблюдение правил дорожного движения;

- обустройство дома мебелью, безопасной в эксплуатации ;

- поддержание чистоты в помещениях (сразу вытирать жидкость, разлитую на пол);

- соблюдение мер б езопасности на уроках физической культуры и трудового обучения, а также правил санитарных требований к устройству, оборудованию и содержанию жилых помещений в детских учебных и воспитательных учреждениях.

Источник