- Аэрозольные лекарственные формы

- Характеристика лекарственной формы

- Устройство и состав аэрозольной упаковки

- Производство аэрозольных упаковок

- Применение аэрозольных лекарственных форм

- Аэрозоли. Производство. Хранение. Примеры лекарственных препаратов

- Классификация и характеристика аэрозолей — дисперсной системы, состоящей из мелких твёрдых или жидких частиц, взвешенных в газовой среде. Общая схема устройства аэрозольной упаковки и ее составные части. Технологические стадии производства аэрозолей.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Подобные документы

Аэрозольные лекарственные формы

Характеристика лекарственной формы

Аэрозолями называются дисперсные системы с газообразной дисперсионной средой и твердой или жидкой дисперсной фазой. В природе классическими примерами аэродисперсных систем могут служить пыли и дымы (система: твердое тело — газ) и туманы (система: жидкость — газ). Лекарственные аэрозоли — это искусственные аэродисперсные системы, в которых высокодисперсной фазой являются лекарственные вещества в виде той или иной лекарственной формы (растворы и другие жидкости, а также порошки, мази, линименты), а дисперсионной средой — сжатый или сжиженный газ — пропеллент.

Аэрозоли как форма применения различных лекарственных веществ имеет много достоинств. Основное из них заключается в высокой дисперсности и легкой подвижности частиц дисперсной фазы — факторов, в значительной степени повышающих фармакологическую активность лекарственных веществ. Размер частичек дисперсной фазы варьирует в пределах 0,5-5 мкм. Эти свойства в полной степени отвечают биофармацевтическим требованиям. При вдыхании аэрозоля лекарственные вещества не претерпевают тех изменений, которые имеют место при приеме лекарственных форм внутрь, т. е. отсутствуют факторы воздействия желудочного и кишечного сока с их активными ферментами. Аэрозоли имеют также некоторые преимущества и перед инъекционными лекарственными формами. В настоящее время практически нет ни одной области медицины, где не находили бы успешное применение аэрозоли. Особенно увеличились возможности аэрозольной терапии после появления аэрозольных упаковок и их промышленного производства.

Устройство и состав аэрозольной упаковки

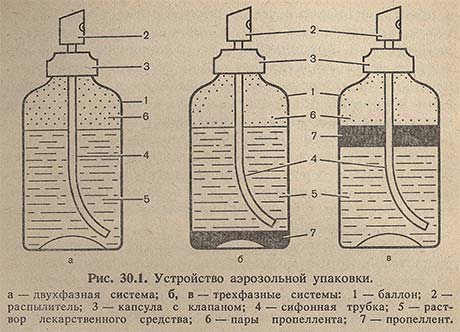

На рис. 30.1 приведена схема устройства аэрозольной упаковки, которая состоит из металлического, пластмассового или стеклянного баллона, клапанного устройства с распылительной головкой и сифонной трубки. Поверх распылительной головки надевается защитный колпачок, который предохраняет ее от случайного нажима. Баллон содержит раствор лекарственного препарата или другое лекарственное вещество. Над содержимым в баллоне находится слой газообразного пропеллента, эвакуирующий лекарственную форму из баллона. При легком нажатии на головку клапана из отверстия в головке выходит конусная струя, напоминающая туман (растворы лекарственных веществ), дым или пыль (суспензии) или лентовидная масса (эмульсии, линименты, мази). Клапаны устанавливаются разного устройства в зависимости от вида и назначения аэрозоля.

Аэрозоли представляют собой двух- или трехфазные системы. В двухфазных системах жидкая фаза обычно представляет собой раствор лекарственных веществ в пропелленте или в смеси пропеллента с сорастворителем. Газообразная фаза в основном содержит насыщенный пар пропеллента. У трехфазных аэрозолей жидкая фаза представляет собой не однородную жидкость, а два отдельных несмешивающихся между собой слоя жидкости, более тяжелый из которых находится внизу (как правило, это пропеллент). Третья фаза — пары пропеллента. Нижний конец сифонной трубки не погружается в жидкий пропеллент, чтобы исключить возможность его выдачи. Пропеллент служит для поддержания постоянного давления в баллоне. Особое место среди трехфазных аэрозолей занимают аэрозоли в виде эмульсий, суспензий, пен, мазей.

В состав аэрозольных упаковок входят разнообразные вещества, которые можно разделить на 4 группы:

лекарственные вещества — основная часть аэрозольной рецептуры, обеспечивающая лечебный эффект;

растворители — вода, этанол, изопропиловый спирт, глицерин, пропиленгликоль, полиэтилен и полипропиленгликоли, диметилсульфоксид, растительные масла;

вспомогательные вещества, с их помощью аэрозольные лекарственные формы могут быть получены в форме раствора, мази, линимента, пены, пластической пленки (после испарения растворителя) и др. В качестве вспомогательных веществ широко используются разнообразные поверхностно-активные вещества, чаще всего продукты ланолина, твины, спаны, эфиры на базе глицерина, оксиэтилированные спирты;

пропелленты — эвакуирующие газы, создающие в баллоне необходимое давление. Пропелленты классифицируются по величине давления насыщенных паров, агрегатному состоянию при 20° С и химической природе. По величине давления насыщенных паров пропелленты подразделяют на основные и вспомогательные. Индивидуальные вещества, которые при 20° С образуют избыточное внутреннее давление в упаковке не ниже 1 атм, называют основными пропеллентами. Для снижения давления основные пропелленты комбинируют со вспомогательными, которые имеют низкое давление насыщенных паров (около 1 атм) и добавляются к основным для получения смеси с требуемым давлением насыщенных паров. По агрегатному состоянию пропелленты делятся на 3 группы: сжиженные газы, сжатые (трудносжижаемые) газы и легколетучие органические растворители.

Сжиженные газы. Пропеллентами этой группы являются фторорганические соединения (фреоны). Применяемые фреоны относятся к фторхлорзамещенным углеводородам ряда метана, этана и циклобутана. Наиболее распространены в производстве аэрозольных лекарственных форм: фреон-11; фреон-12; фреон-114 и фреон-318с. Из перечисленных соединений фреоном высокого давления является фреон-12, а самым инертным в химическом отношении фреон-318с.

Сжатые газы. Применяются в чистом виде или в виде смесей азота, закиси азота, диоксида углерода и аргона.

Легколетучие растворители. Эта группа пропеллентов представлена винилхлоридом, этилхлоридом, метилхлоридом и метилхлороформом. Употребляется только в смеси с фреонами для снижения давления насыщенных паров основных пропеллентов.

Производство аэрозольных упаковок

Аэрозольные упаковки вырабатываются на заводах в отдельном цехе. Их производство слагается из трех комплексов технологических операций: изготовления лекарственной формы, изготовления смеси пропеллентов и заполнения аэрозольных баллонов (линия заполнения).

В схематическом изложении полный производственный процесс можно представить в следующем виде: пустые чистые баллоны подают в автомат — питатель вибрационного типа. Ориентированные вследствие сотрясения горловиной вверх баллоны поступают на приемный стол линии, откуда начинается их движение по транспортеру. Вначале из баллонов удаляют воздух. Для дозирования и розлива жидких лекарственных форм на линии имеется другой автомат. После введения определенного количества лекарственной формы в движущийся по транспортеру баллон вручную вставляют клапан с трубкой, который далее закрепляют на баллоне путем обжима. Пропеллент вводят в баллон под давлением через клапан, впрыскивая определенную дозу. Правильность наполнения проверяют на автоматических весах. Упаковки с отклонениями от требуемой массы удаляют с транспортера. Проверенные упаковки поступают на полуавтомат для проверки работы клапанного устройства, а затем на полуавтоматическую установку для проверки баллона на герметичнось. Проверенные упаковки ориентируют в горизонтальное положение и прокатывают через этикетировочный автомат. Затем упаковки снова ориентируются в вертикальное положение и подаются на автомат, где на клапан надевают предохранительный колпачок. Далее аэрозольные упаковки проходят через счетчик готовых изделий и поступают на упаковку. При транспортировке аэрозольные упаковки оберегают от ударов, падения, механических повреждений. Хранят при температуре не выше 40° С.

Применение аэрозольных лекарственных форм

Все аэрозольные лекарственные формы по назначению разделяются на 2 группы: аэрозоли, замещающие лекарственные формы для внутреннего употребления и аэрозоли для наружного применения.

Аэрозоли, замещающие лекарственные формы для внутреннего употребления. Это обширная группа аэрозолей, получивших название ингаляционных. Они выделяются из аэрозольной упаковки в форме раствора или порошка. Размер аэрозольных частиц 0,5-10 мкм. Широкому внедрению ингаляционных аэрозолей способствовал прямой контакт лекарственных веществ с патологическими объектами и достижение терапевтического эффекта при значительно меньших дозах, чем при использовании этих веществ в других лекарственных формах.

В состав аэрозолей для внутреннего употребления входят лекарственные вещества: для лечения легочных и простудных заболеваний; симптоматические средства, облегчающие приступы бронхиальной астмы, удушья при эмфиземе легких и спазмах бронхов, а также многочисленные средства для лечения заболеваний внутренних органов и заменяющие соответствующие инъекции. Для этих целей применяются кортикостероиды, антибиотики, препараты сердечных гликозидов, нитрофураны, сульфаниламиды, эфирные масла, различные антисептики и многие другие. Например, препарат «Ингалипт» представляет собой водный раствор сульфаниламидов, антисептиков, корригентов и эфирных масел. Препараты «Камфомен» и «Каметон», предназначенные для лечения катаров верхних дыхательных путей, включает ментол, эвкалиптовое масло, камфорное, касторовое и оливковое масла, спиртовый раствор фурацилина и хлорэтон. Создана аэрозольная форма «Эфатин», содержащий эфедрин, атропин и новокаин для лечения бронхиальной астмы и эмфиземы легких.

Не потерял своего значения и «Ингакамф» (камфора 0,3 г, ментол 0,17 г, метиловый эфир салициловой кислоты 0,08 г, эвкалиптовое масло 0,1 г), выпускаемый в виде «карманного» ингалятора. Вату или ткань, пропитанную смесью летучих лекарственных веществ, укладывают на дно пластмассового пенала, а затем сверху прикрывают насадкой, через которую производится вдыхание.

Аэрозоли для наружного применения. Теоретически и практически все заболевания местного характера можно лечить аэрозольными лекарственными формами: растворами, суспензиями, эмульсиями, пенами, пластическими пленками.

В качестве лекарственных веществ в дерматологических аэрозолях используются: антибиотики, кортикостероиды, антисептики и др. Большое значение в практике лечения ожогов приобрели аэрозольные лекарственные формы, обеспечивающие быстроту и равномерность нанесения препарата на раневую поверхность; возможность оказания помощи в максимально ранние сроки после ожога; доступность использования в домашних условиях. Создан антибиотический аэрозольный препарат «Легразоль», компонентами которого являются левомицетин, грамицидин, совкаин и пихтовый бальзам. Разработана технология получения мазевых аэрозолей с антибиотиками на основе винилина и линетола («Левовинизоль»), а также технология получения суспензионных аэрозолей, содержащих неомицин и тетрациклин в сочетании с кортикостероидами.

Широкое применение приобрели пенные аэрозоли. В виде пен выпускаются лекарственные формы для предохранения от солнечных ожогов, для лечения термических ожогов, а также для защиты кожи от воздействия вредных веществ. Составы пенных аэрозолей отличаются большей сложностью. Следует отметить, что название «пенный аэрозоль» неудачно, поскольку аэрозоль и пена как аэродисперсные системы являются своего рода антиподами. В аэрозолях дисперсной фазой являются жидкие или твердые частицы, в пенах — газ (воздух). Дисперсионной средой у аэрозоля служит газ (воздух), у пены — жидкость. Иначе говоря, пена — это система типа Г/Ж.

Применение аэрозолей в форме пластических пленок значительно облегчает лечение ран и особенно ожогов. Пластические пленки в дерматологии могут служить фиксаторами, местными локализаторами, пролонгаторами действия лекарственных веществ, а также да я закрытия и защиты раны от контактной инфекции из воздуха и инфицирования ее окружающей кожей. С целью профилактики пиодермий предложен препарат «Неотизоль», включающий в свой состав неомицин, этилцеллюлозу и касторовое масло и образующий на поврежденной поверхности прозрачную пленку. Для защиты кожи, подготовки операционного поля, закрытия операционных швов разработан аэрозольный препарат «Буметол», в состав которого входят смола БМК-5, фурацилин, линетол, ацетон.

Специфическими областями применения аэрозольных лекарственных форм являются гинекология, акушерство и проктология. Аэрозоли применяются для борьбы с вагинальными инфекциями при послеродовой, послеабортной инфекции матки, в случае эндометрита и для гигиены влагалища.

Источник

Аэрозоли. Производство. Хранение. Примеры лекарственных препаратов

Классификация и характеристика аэрозолей — дисперсной системы, состоящей из мелких твёрдых или жидких частиц, взвешенных в газовой среде. Общая схема устройства аэрозольной упаковки и ее составные части. Технологические стадии производства аэрозолей.

| Рубрика | Медицина |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 01.03.2016 |

| Размер файла | 498,2 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Реферат на тему : Аэрозоли. Производство. Хранение.

Примеры лекарственных препаратов

Аэрозомль — дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых или жидких частиц, взвешенных в газовой среде (обычно в воздухе).

Первое применение упаковок под давлением относится к концу XVII в., когда в продаже начали появляться газированные смеси. Русский химик М. С. Цвет (1872—1919 гг.) пользовался собственным приспособлением для получения аэрозольной струи. Первые патенты на устройства для получения аэрозоля выданы в Норвегии и США — авторы предложили применять хлорметил и хлорэтил в металлических или стеклянных упаковках.

Бурный рост аэрозольной промышленности начался в 1941 г., когда во время Второй мировой войны американцы запатентовали упаковки под давлением, так называемые «бог-бомб», содержащие смеси фторводородов, хлорводородов и инсектицидов.

В настоящее время во всех отраслях промышленности используется принцип аэрозольной упаковки для распыления жидкостей, порошков, пен, паст, кремов и др. Значительную долю среди них занимают препараты санитарно-гигиенического назначения: шампуни, средства для уничтожения бытовых насекомых, репелленты, дезодоранты, косметические средства, ветеринарные препараты.

Интенсивное развитие науки и техники способствовали развитию производства медицинских и фармацевтических аэрозолей. Они достаточно часто используются в медицине благодаря большому количеству положительных свойств.

К ним относятся более быстрое всасывание лекарственных препаратов, увеличение активной поверхности лекарственного вещества. Кроме того, минуя печень, лекарственные вещества в неизмененном виде действуют при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких более эффективно, чем при их пероральном применении.

Лекарственные средства в аэрозольной упаковке удобны к применению, компактны, портативны. Упаковка предохраняет лекарственные средства от разрушающего действия влаги, света и кислорода воздуха, исключает загрязнение препарата и механическое раздражение при нанесении на участок кожи.

Но, помимо положительных свойств, у аэрозолей имеются и отрицательные. Содержимое баллона взрывоопасно и огнеопасно и, в связи с этим, необходимо соблюдать особенности хранения аэрозольных упаковок.

1. Классификация и характеристика аэрозолей

Исходными веществами для приготовления аэрозольных лекарств служат различные препараты и вспомогательные вещества, позволяющие выдавать их из упаковки в различных формах, в соответствии с их назначением (внутрь, на кожу, ректально, вагинально). В связи с этим Г.С. Башура и Я.И. Хаджай дали четкое определение аэрозолям как лекарственной форме, разработали единую терминологию и классификацию всех видов аэрозолей и методов их применения в медицинской практике.

Лекарственные аэрозоли подразделяются на фармацевтические и медицинские.

Медицинские аэрозоли — это аэрозольные препараты, используемые для применения терапевтически активных компонентов в виде измельченных частиц или туманоподобных жидкостей для лечения органов дыхания и быстрого общего действия или для местного действия в органах дыхания.

Их получают с помощью специальных стационарных установок и используют для ингаляционного введения.

Фармацевтические аэрозоли — это аэрозольные препараты, содержащие терапевтически активные компоненты для местного применения. К этой группе относятся аэрозоли, предназначенные для введения, например, в глаза, ухо, горло, нос и пр.

Фармацевтические аэрозоли классифицируют на ингаляционные, дерматологические, отоларингологические, стоматологические, проктологические, гинекологические, офтальмологические и специального назначения (диагностические, кровоостанавливающие, перевязочные и др.).

2. Аэрозольная упаковка

Для перевода лекарственного вещества в аэрозольное состояние используются упаковки, работающие под давлением — баллоны.

Общая схема устройства аэрозольной упаковки и ее составные части представлены на рисунках 1 и 2.

На рис. 1 показана общая схема аэрозольной упаковки, которая состоит из металлического (алюминиевого или жестяного), пластмассового или стеклянного баллона (контейнера) (1), клапанного устройства (2) с распылительной головкой (3) и сифонной трубкой (4). Поверх распылительной головки обычно надевается защитный колпачок, который предохраняет ее от случайного нажима.

На рис. 2 представлена общая схема стандартного клапанного устройства. При нажатии головки шток (5) перемещается вниз, образуя затор между кольцевым выступом (9) и ниппелем (2). Смесь под давлением по сифонной трубке (8), надетой на капроновый карман (7), через кольцевой паз и зазор поступает в головку. Пружина (6) служит для возвращения головки в первоначальное положение. Корпус клапана (4) герметически крепится к баллону с помощью резиновой прокладки (3). При выходе продукта из сопла происходит его механическое распыление.

Имеется очень много конструкций клапанных устройств в зависимости от назначения: клапаны для жидких продуктов, пен, вязких продуктов, порошков и суспензий, дозирующие клапаны и клапаны специального назначения.

При создании аэрозольных упаковок медицинского назначения используют следующие компоненты:

Активные, или лекарственные, вещества являются основной частью аэрозольной рецептуры, обеспечивающей лечебный эффект. Могут быть использованы лекарственные препараты всех фармакологических групп.

Растворители. Используются органические растворители и вода. Они служат для получения раствора активных веществ.

Вспомогательные вещества предназначены для обеспечения лучшей формы выдачи лекарственного вещества. С их помощью могут быть получены аэрозольные препараты в виде раствора, мази, эмульсии, линимента, пластической пленки, пасты, пены. В качестве вспомогательных веществ используются поверхностно активные вещества.

Пропелленты (эвакуирующие газы).

Ко всем элементам аэрозольной упаковки предъявляются достаточно жесткие требования, т.к. они должны выдерживать давление 5-6 атм. Рабочее давление в баллоне 2-3 атм.

Наиболее распространенным материалом для изготовления аэрозольных баллонов является металл: белая жесть, черная жесть, алюминий. Металлические баллоны могут состоять из трех, двух и одной детали (моноблок).

Трехдетальный баллон из белой жести появился одним из первых и в настоящее время наиболее распространен. В США баллоны такого типа были выпущены в 40-х годах. Подобный баллон изготавливается по следующей схеме. На листы жести наносится лакокрасочное покрытие, затем лист на специальном станке скручивается в цилиндр необходимого диаметра и сваривается по шву. Дно и крышка изготавливаются отдельно (штамповкой) и прикатываются (привальцовываются) к корпусу, образуя двойной шов, состоящий из пяти слоев жести.

На современном этапе развития производства баллонов для аэрозольной упаковки появились моноблочные баллоны из алюминия. Благодаря отсутствию швов, они отличаются высокой надежностью в отношении герметичности и прочности.

Цилиндрические корпуса таких баллонов изготавливают из плоской заготовки с помощью мощных прессов ударного выдавливания.

Распространению алюминиевых баллонов способствовали простая технология изготовления, возможность придания им различной формы и наружного оформления, в том числе возможность анодирования.

Аэрозольные упаковки удобны в применении, обеспечивают быстрый эффект при малых затратах веществ. Герметичность аэрозольной упаковки гарантирует защиту содержимого от высыхания, действия влаги, загрязнения микроорганизмами.

Пропеллент — газообразующий компонент аэрозоля, на потенциальной энергии которого основан принцип вытеснения содержимого баллона и его диспергирования.

Пропеллент должен отвечать следующим требованиям:

— быть негорючим и невзрывоопасным;

— быть биологически безвредным;

— не оказывать раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки;

— обладать химической совместимостью с лекарственными веществами;

— быть химически стойким и не подвергаться гидролизу;

— быть химически индифферентным к упаковке — аэрозольному баллону;

— не иметь запаха, вкуса и цвета;

— легко превращаться в жидкость при небольшом избыточном давлении (если его предполагается использовать в сжиженном виде).

Пропелленты классифицируют по химической природе и агрегатному состоянию при температуре 20°С и атмосферном давлении:

1. Сжиженные газы.

Фреоны (хладоны) — фторхлорпроизводные метана, этана, пропана, которые при небольшом избыточном давлении и невысокой температуре окружающей среды из газообразного состояния переходят в жидкое. Применение хладонов удобно тем, что внутреннее давление в баллоне остается постоянным до тех пор, пока в нем находится хотя бы капля сжиженного газа. По мере расходования препарата из аэрозольной упаковки они переходят в газообразную фазу и поддерживают стабильное внутреннее давление, а также участвуют в диспергировании препаратов.

Насыщенные углеводороды парафинового ряда (пропан, бутан, изобутан) значительно дешевле хладонов, неполярны, растворяются в спиртах, хлороформе, не гидролизуются в воде, легче её, малотоксичны, но горючи и огнеопасны.

Углеводороды парафинового ряда стабильны в водных средах и легче воды, поэтому употребляются главным образом в водных растворах. В связи с горючестью их не используют в составах, где присутствуют органические растворители или другие огнеопасные вещества

Хлорзамешенные углеводороды (винилхлорид, метилхлорид, этилхлорид, метиленхлорид и метил-хлороформ) применяют в получении аэрозольных составов в качестве растворителей и сорастворителей, так как они имеют низкое давление паров. Они употребляются только в смеси с фреонами для снижения давления насыщенных паров основных пропеллентов.

2. Сжатые (трудносжижаемые) газы (азот, закись азота, двуокись углерода).

Они нетоксичны, химически инертны, негорючи и не оказывают агрессивного воздействия на металлы и полимерные материалы. Давление, оказываемое ими на содержимое в баллоне, почти не меняется под действием температуры, но постепенно уменьшается по мере расходования, что приводит к неполному использованию содержимого баллона. Кроме того, вследствие падения давления изменяется характеристика струи (ее интенсивность, влажность, степень дисперсности).

Газ закачивается в баллон под давлением 5-6 атм и заполняет его на 2/3, что приводит к увеличению объема и веса баллона.

3. Легколетучие органические растворители (диметиловый, метилэтиловый и диэтиловый эфиры).

Их отрицательные свойства — огнеопасность, взрывоопасность, наркотическое и раздражающее действия на дыхательные пути.

По величине давления насыщенных паров пропелленты подразделяют на основные и вспомогательные. Индивидуальные вещества, которые при 20 °С образуют избыточное внутреннее давление в упаковке (не ниже 2 атм.), называют основными пропеллентами. Для снижения давления основные пропелленты комбинируют со вспомогательными, которые имеют низкое давление насыщенных паров (около 1 атм.). Вспомогательные пропелленты не могут служить выталкивающими агентами и добавляются к основным пропеллентам для получения смеси с требуемым давлением насыщенных паров.

В производстве фармацевтических аэрозолей чаще всего применяются сжиженные газы — хладоны -11, -12, -114.

4. Производство аэрозолей

аэрозоль дисперсный лекарственный

Аэрозольные лекарственные формы производятся на заводах в отдельных цехах, по стандартам GMP.

Основные технологические стадии:

— приготовление концентратов (препаратов из лекарственных и вспомогательных веществ без пропеллента);

— получение смеси пропеллентов;

— упаковка и маркировка;

К производству аэрозолей предъявляются повышенные требования, поскольку такие производства отличаются повышенной пожаро- и взрывоопасностью, требуют организации складских помещений. К условиям хранения баллонов под давлением также предъявляются особые требования.

Приготовление препаратов по заданной рецептуре производится в закрытых реакторах. Готовый препарат из реактора перекачивают в сборники, откуда он самотеком или под давлением подается на линию заполнения к аппарату дозировки препарата.

Смеси пропеллентов приготавливаются в специальных помещениях. Технологические операции, связанные с приготовлением пропеллентов, различаются по способу транспортирования пропеллента к линии заполнения.

Транспортирование осуществляется либо с помощью насоса, либо под давлением, создаваемым инертным газом — азотом или парами самих пропеллентов.

Третий комплекс технологических операций — собственно заполнение.

Линия заполнения может представлять собой либо серию отдельных полуавтоматов, либо автоматическое оборудование, компактно объединенное в одну линию согласно последовательности технологических операций.

Линии заполнения аэрозольных баллонов классифицируют по производительности: 1) малой мощности (2-5 млн. уп. в год); 2) средней мощности (10-15 млн. уп. в год); 3) большой мощности (20 млн. уп. и более в год).

На линиях большой и средней мощности устанавливается высокопроиз-водительное автоматическое оборудование. Линии малой мощности могут быть как автоматизированными, так и поточными, с использованием ручного труда.

Технологическая схема производства аэрозольных упаковок на линии средней мощности, а также схемы некоторых автоматов представлены на рисунке 3.

Операции по заполнению аэрозольных баллонов осуществляются следующим образом.

Пустые баллоны подают к автомату — питателю вибрационного механического типа (1). Из автомата-питателя баллоны, ориентированные горловиной вверх, поступают на приемный стол транспортера (2), где накапливаясь, обеспечивают непрерывность подачи их на линию.

С приемного стола баллоны поступают на центральный транспортер и перемещаются к автомату для продувки (3).

Для дозирования и разлива жидких препаратов в баллоны на линии установлен автомат роторного типа (4).

Как правило, используются два метода наполнения:

a) двухступенчатый метод (наполнение под давлением). Активный ингредиент вводится в пропеллент с высокой точкой температуры кипения, упаковка наполняется дозой активного ингредиента, на нее надевается клапан и пропеллент с низкой точкой температуры кипения вводится через отверстие клапана. Температура активного ингредиента поддерживается низкой во избежание потерь за счет испарения;

б) одноступенчатый метод (холодное наполнение).

Активный ингредиент вводится в смесь пропеллентов под высоким давлением и/или при низкой температуре. Затем производится наполнение упаковки в один прием.

Препарат по трубопроводу непрерывно подается к автомату. Затем в перемещающийся по центральному транспортеру баллон вручную вставляют клапан с трубкой. Закрепление клапана производится на автомате роторного типа (5). Для заполнения баллона пропеллентом и его дозировки также служит автомат роторного типа (6). Пропеллент под давлением подается к автомату по трубопроводу.

Правильность наполнения проверяют на автоматических весах (7). Допускается выборочная проверка на электронных весах. Упаковки с отклонениями от требуемой массы удаляют с транспортера.

Проверенные упаковки поступают на полуавтомат для проверки работы клапанного устройства (8), а затем на полуавтоматическую установку для проверки баллона и клапана на герметичность (9), которая представляет собой ванну с водой при температуре (40-50) °С. Герметичность упаковок определяют визуально. При появлении пузырьков оператор удаляет упаковку из ванны.

Из сушильной камеры упаковки по транспортеру и специальном переходу поступают на наклонный лоток загрузки, который ориентирует упаковку в горизонтальное положение и прокатывает через этикетировочный автомат (10). Затем упаковки снова ориентируются в вертикальное положение лотком и подаются на автомат (11), где на корпус клапана надевается предохранительный колпачок.

При дальнейшем перемещении упаковка проходит через счетчик готовых изделий и поступает на упаковочный стол (12). Упаковка готовых изделий в тару для транспортировки осуществляется вручную и складывается из следующих операций: проверки работы клапана, надевания защитного колпачка, наклейки этикетки, укладки в пеналы инструкции, баллона и распылителя, обандероливания пенала, отправки готовой продукции на склад. При транспортировке коробки и ящики с препаратами следует оберегать от ударов, падения, механических повреждений.

Хранят аэрозольные упаковки при температуре не выше 40 °С.

Стандартизация аэрозолей на заводах производится отделом технического контроля в соответствии с НТД на данный препарат. Качество аэрозольных препаратов зависит от многих факторов и требует особой формы контроля, так как после укупорки баллона невозможно внести изменения в состав препарата.

Для проверки качества аэрозолей отбирают от первой 1000 упаковок по 15 упаковок, а от каждой последующей — по 2 упаковки, но не менее 25 от серии. Проверка качества аэрозолей по каждому пункту частных статей производится не менее чем по 3 образцам. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному показателю производится повторное испытание удвоенного количества образцов той же серии по показателю, который не соответствовал требованиям частной статьи. При получении неудовлетворительных результатов серия бракуется.

Стандартизация включает в себя несколько видов контроля: органолептический, физико-химический, химический и биологический контроль (для аэрозолей с сердечными гликозидами).

1. Измерение давления. Баллоны выдерживают при комнатной температуре в течение 1 ч и манометром (класс точности 2,5) измеряют давление внутри баллона, которое должно соответствовать требованиям частной статьи. Контроль давления осуществляется только для аэрозолей, в которых пропеллентами служат сжатые газы.

2. Проверка упаковки на герметичность. Аэрозольный баллон без колпачка и распылителя или насадки полностью погружают в водяную баню при температуре (45±5)°С не менее чем на 15 мин и не более чем на 30 мин для стеклянного баллона и не менее чем на 10 мин и не более чем на 20 мин для металлического. Толщина слоя воды над штоком клапана должна быть не менее 1 см. Не должно наблюдаться выделение пузырьков газа.

3. Определение средней массы препарата в одной дозе (проводят для дозированных аэрозолей). При комнатной температуре распылителем производят 5 нажатий на шток клапана и баллон с распылителем взвешивают (m2) с точностью до 0,01 г. Затем нажимают несколько раз (от 5 до 20) с интервалами между нажатиями 10—15 с и вновь взвешивают (m3).

Среднюю массу одной дозы в граммах (m) вычисляют по формуле:

Где n— число нажатий, указанное в частной статье.

Отклонения в дозе допускаются не более ±20 %, если нет других указаний в частных статьях.

4. Определение процента выхода содержимого упаковки.

Проводят при комнатной температуре. Баллон взвешивают с точностью до 0,01 г (m1). Нажатием на распылитель или насадку из баллона удаляют содержимое и взвешивают (m4). Выход содержимого в процентах (X) вычисляют по формуле:

m5 — масса содержимого, указанная на баллоне.

Процент выхода содержимого баллона, а также другие показатели, характеризующие качество препарата, должны быть указаны в частных статьях.

6. Использование аэрозолей в современной медицинской практике

Аэрозольтерапия — метод физиотерапии, заключающийся в применении с лечебной целью лекарственных и биологически активных веществ, распыленных в воздухе аэрозолей.

Аэрозольная терапия часто является наилучшим способом доставки лекарств в дыхательный тракт. При помощи аэрозолей лекарства попадают непосредственно на пораженные участки, при этом во время применения малых доз становится меньшим побочный эффект.

К аэрозольным препаратам, заменяющим лекарства для внутреннего употребления, относится обширная группа аэрозолей, получивших название ингаляционных. Они выделяются из аэрозольной упаковки в форме раствора или порошка. Размер аэрозольных частиц 0,5 — 10 мкм. Широкому внедрению ингаляционных аэрозолей способствовал прямой контакт действующих веществ с патологическими объектами и достижение терапевтического эффекта при значительно меньших дозах, чем при использовании этих же медикаментов в других лекарственных формах.

В состав аэрозолей для внутреннего употребления входят средства для лечения легочных и простудных заболеваний, симптоматические средства, облегчающие приступы бронхиальной астмы, приступы удушья при эмфиземе легких и спазмах бронхов, а также многочисленные средства для лечения заболеваний внутренних органов и заменяющие соответствующие инъекции.

В качестве активных веществ в ингаляционных аэрозолях используются кортикостероиды, антибиотики, препараты сердечных гликозидов, нитрофураны, сульфаниламиды, эфирные масла, различные антисептики и многие другие.

Фармацевтические аэрозоли для наружного применения занимают важнейшее место среди аэрозольных лекарственных форм и широко используются в дерматологии и хирургии, гинекологии, акушерстве и проктологии. Теоретически и практически все заболевания местного характера можно лечить аэрозольными препаратами, которые могут быть получены в форме раствора, мази, эмульсии, пасты, порошка и пластической пленки.

Применение аэрозолей в форме пластических пленок значительно облегчает лечение ран и особенно ожогов. Пластические пленки в дерматологии могут служить фиксаторами, местными локализаторами, пролонгаторами действия лекарственных веществ, а также для закрытия и защиты раны от контактной инфекции из воздуха и инфицирования ее окружающей кожей.

Современная медицина широко использует аэрозоли как удобный, безопасный и высокоэффективный способ введения лекарственных средств. Аэрозоли применяются в дерматологии и хирургии, гинекологии, акушерстве, проктологии и офтальмологии.

Аэрозольная упаковка удобна в применении, герметична, предохраняет лекарственные средства от разрушающего действия влаги, света и кислорода воздуха, исключает загрязнение препарата микроорганизмами.

Но перевод лекарственного вещества в аэрозольное состояние возможен только при повышенном давлении, которое обеспечивают специальные эвакуирующие газы (пропелленты).

Производство аэрозолей достаточно сложно, проходит в несколько технологических стадий, отличается повышенной пожаро- и взрывоопасностью, требует специальных условий хранения аэрозольных баллонов.

Современные стандарты производства (GMP) обеспечивают контроль качества аэрозольных препаратов и безопасность их применения.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Преимущества аэрозольной лекарственной формы, ее некоторые недостатки. Баллоны и клапанно-распылительные устройства. Пропелленты, применяющиеся для создания препаратов в аэрозольной упаковке. Составы, выдаваемые из упаковки в виде пен. Аэрозоли-суспензии.

презентация [499,4 K], добавлен 09.12.2014

Общая характеристика лекарственной формы аэрозоля. Классификация фармацевтических аэрозолей. Вспомогательные вещества, применяемые при производстве аэрозолей. Номенклатура фармацевтических аэрозолей. Технологический процесс производства аэрозолей.

курсовая работа [317,1 K], добавлен 04.09.2014

Характеристика аэрозольных лекарственных форм. Особенности технологии изготовления препаратов, находящихся под давлением. Характеристика препарата «Ингалипт». Устройства и вспомогательные материалы при изготовлениии аэрозолей. Новые аэрозольные упаковки.

курсовая работа [1,5 M], добавлен 21.08.2011

Определение и классификация аэрозолей, история их использования, области применения. Классификация пропеллентов, свойства их основных типов. Употребление аэрозолей в современной медицинской практике. Аэрозольная упаковка и рецептура изготовления.

курсовая работа [409,0 K], добавлен 18.03.2011

Преимущества аэрозолей перед другими лекарственными формами. Основные требования к препаратам для ингаляций, причины нежелательных побочных действий. Применение аэрозолей на основе пропеллента гидрофторалкана для лечения заболеваний органов дыхания.

курсовая работа [230,1 K], добавлен 01.07.2014

Требования к изготовлению стерильных лекарственных форм. Операции герметичной укупорки в процессе производства лекарственных препаратов. Варианты и формы упаковки. Требования, зависящие от типа препарата, конструкции упаковки и технологии изготовления.

реферат [16,6 K], добавлен 03.02.2015

Исследование источников получения лекарственных средств. Классификация медикаментов по Машковскому. Характеристика систем создания, производства, аптечного и промышленного производства, распределения лекарственных препаратов и других аптечных товаров.

презентация [217,9 K], добавлен 02.04.2019

Источник