- Тройничный нерв лечебную гимнастику

- ЛФК при лицевом неврите

- Невралгия тройничного нерва — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы невралгии тройничного нерва

- Патогенез невралгии тройничного нерва

- Классификация и стадии развития невралгии тройничного нерва

- Осложнения невралгии тройничного нерва

- Диагностика невралгии тройничного нерва

- Лечение невралгии тройничного нерва

- Прогноз. Профилактика

Тройничный нерв лечебную гимнастику

Упражнения для мимических мышц при неврите лицевого нерва.

В остром периоде (с 1 по 10 день заболевания) используют лечение положением, пластырное вытяжение, лечебную гимнастику.

Лечение положением: рекомендуется спать на стороне поражения, поддерживать парализованную сторону ладонью.

Лечебная гимнастика в восстановительный период проводится перед зеркалом, повторяется по 2-3 раза в день. Каждое упражнение должно выполняться симметрично. Для этого необходимо придерживать рукой мышцы здоровой стороны, а на больной стороне объем движений совершать пассивно с помощью другой руки.

Рекомендуются следующие специальные упражнения для мимических мышц:

- Поднять бровь вверх;

- Нахмуриться;

- Закрыть глаза;

- Улыбнуться с закрытым и открытым ртом;

- Свистеть;

- Расширять ноздри;

- Поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу;

- Погасить зажженную спичку;

- Надуть щеки, перемещать воздух из одной половины в другую;

- Высунуть язык, подвигать его из стороны в сторону;

- Выпятить губы вперед «трубочкой».

Упражнения для улучшения артикуляции:

- Произносить звуки О, И, У;

- Произносить звуки П, Ф, В, подводя нижнюю губу под верхние зубы;

- Произносить сочетание ОЙ, ФУ, ФИ и др.;

- Произносить слова, содержащие эти буквы по слогам: О-КОШ-КО, ФЕК-ЛА, И-ЗЮМ, ПУ-ФИК, ВАР-ФО-ЛО-МЕЙ, И-ВОЛ-ГА.

Каждое упражнение выполняют 4-5 раз с паузами для отдыха. Процедуры проводят 2-3 раза в день ежедневно в течение 2-3 недель.

Источник

ЛФК при лицевом неврите

Есть множество заболеваний в неврологической практике, которые требуют повышенного участия в лечении самого больного. Правильный распорядок дня, общие рекомендации и лечебная физкультура даже без медикаментозного вмешательства порой позволяют достичь высоких результатов.

Не исключением является и ситуация с невритом лицевого нерва. Упражнения при данной патологии чрезвычайно важны. Начинать их необходимо с первого же дня заболевания. Грамотное и регулярное выполнение ЛФК в сочетании с правильным медикаментозным и физиотерапевтическим лечением, а также тейпинг терапией приводит к наилучшему результату. Ведь регулярное выполнение упражнений позволяет улучшать микроциркуляцию тканей, способствовать восстановлению проведения нервных импульсов по нерву, укреплять паретичные мышцы.

Комплекс занятий следует выполнять дважды или трижды в день. Все упражнения желательно выполнять перед зеркалом, следя, прежде всего, за техникой и качеством выполнения, строго соблюдая симметричность выполнения движений на здоровой и больной стороне. Чаще всего во время упражнения необходимо фиксировать здоровую сторону лица, не давая ей работать. В противном случае будет происходить повышенная работа мышц здоровой стороны, тогда как мышцы больной стороны лишь ослабнут и асимметрия лица нарастет. Список упражнений приведен ниже:

- Закройте глаза, проверьте, дергаются ли ваши веки, после чего потихоньку зажмуривайтесь.

- Откройте глаза, закройте, фиксируя при этом взгляд на кончике носа, пальцем помогайте закрыться векам на больной стороне.

- Нахмуривайтесь с небольшим усилием, помогайте пальцами на больной стороне.

- Поднимите веки и брови кверху.

- Постарайтесь раздуть нос.

- Положите пальцы на крылья носа и прижимайте во время вдоха, оказывая сопротивление потоку воздуха.

- Постепенно, помогая рукой, оттягивайте обездвиженный угол рта, открывая боковые зубы.

- Мягко смыкайте губы, растягивайте их, произнося при этом звук «И».

- Втягивайте щеки на вдохе и, вытягивая губы трубочкой, выдыхайте.

- Вдохните, надуйте щеки, стремясь сохранить симметричность обеих сторон лица.

- Вдыхайте через рот, сворачивая язык в трубочку.

- Во время выдоха фыркайте 4-5 раз

- Осуществляйте движения языком между щекой и зубами с обеих сторон.

- Во время выдоха 3-4 секунды свистите.

- Сделайте удивленное лицо, подняв брови вверх, здоровую сторону прижимайте рукой для меньшего развития движений. Начинайте с 5-6 повторений, постепенно увеличивая до 20 раз.

- Сделайте рассерженное лицо, также поднимая брови вверх, в остальном выполнение такое же, как и упражнение номер 15.

- Закрывайте глаза в разном темпе на фоне движения глазных яблок вниз. Если глаз не смыкается до конца, можно сжать зубы, помочь пальцем, отпуская палец, стремитесь оставить глаз закрытым. Начинайте с 3-4 повторений, плавно увеличивая до 10.

- Моргайте глазами на протяжении 5-6 секунд.

- Наморщите лоб, оказывая сопротивление здоровой стороне. Следует следить за симметричностью движений.

- Надуйте щеки, после чего втяните в себя.

- Пускайте мыльные пузыри, вытягивая губы трубочкой и следя за симметричностью лица.

- Оскальте зубы, придерживая здоровый угол рта и следя за симметричностью движений.

- Захватите верхними зубами нижнюю губу, а после нижними зубами верхнюю.

Упражнения целесообразно делать и после видимого улучшения, и даже выздоровления. Также упражнения следует выполнять также на протяжении длительного времени при посттравматических повреждениях, а также при стойких остаточных явлениях. Ведь ЛФК позволяет снижать частоту отдаленных негативных последствий неврита лицевого нерва, таких как, например, синкинезии.

Автор сайта: Алексей Борисов — практикующий невролог, отоневролог (специалист по вопросам головокружения).

— Окончил Иркутский государственный медицинский университет.

— Заведую кабинетом головокружения.

— Регулярно прохожу курсы повышения квалификации, участвую и выступаю с докладами на образовательных конференциях, в том числе с международным участием.

— Имею большое количество печатных научных публикаций.

Источник

Невралгия тройничного нерва — симптомы и лечение

Что такое невралгия тройничного нерва? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Новиков Ю. О., остеопата со стажем в 40 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

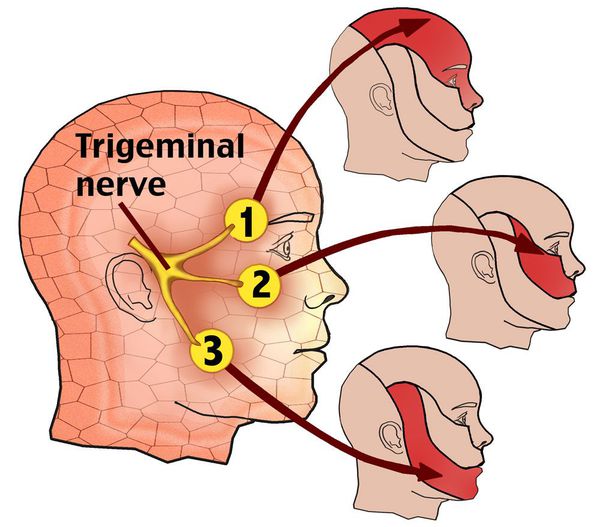

Невралгия тройничного нерва (НТН, Neuralgia n. trigemini, Prosopalgia) — хроническое заболевание, для которого характерны интенсивные боли стреляющего и/или жгучего характера в области лица, при этом расстройств чувствительности не выявляется.

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространённость заболевания находится в пределах 2-4 человек на 100 000 населения. Чаще встречается у женщин 50-69 лет. Преобладает правосторонняя локализация. [1] [2] Примерно в 3% случаев возможен двусторонний процесс, частота которого возрастает в ходе увеличения длительности заболевания. [3]

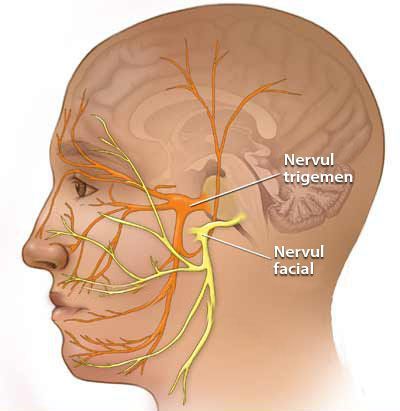

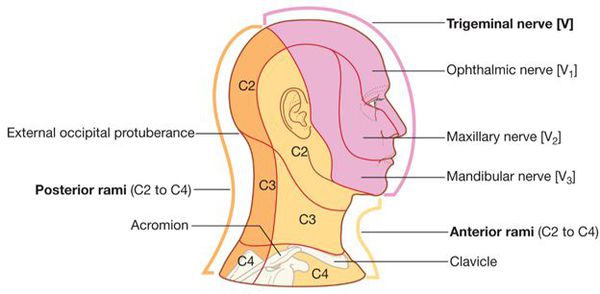

Невралгия V нерва может быть проявлением как поражения отдельных ветвей, так и его ядер в области ствола головного мозга и продолговатого мозга.

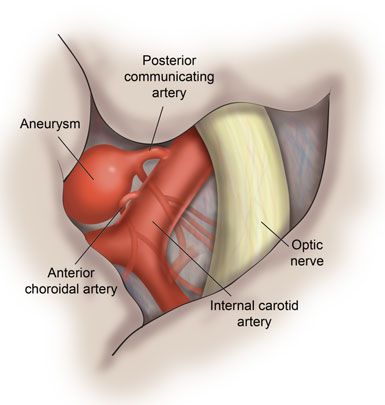

Поражения отдельных ветвей V нерва возникают в связи с переломом черепа, менингитом или рассеянным склерозом, объёмными образованиями головного мозга, саркоидозом или аневризмами близлежащих сосудов.

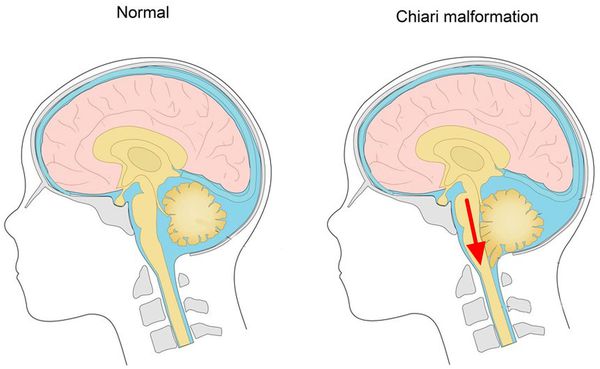

Поражение комплекса ядер также может быть связано с сосудистым процессом, объёмными образованиями, различными энцефалитами, рассеянным склерозом, сирингобульбией и сирингомиелией.

Кроме того, поражение V нерва может быть одним из признаков краниальной полиневропатии, связанной с отравлением трихлорэтиленом и другими химическими веществами, или ранним признаком некоторых заболеваний соединительной ткани, таких как склеродермия.

Некоторые проявления НТН возможны как сопутствующие признаки невропатии VII (лицевого) нерва. Это связано с единым кровоснабжением.

Также существует эссенциальная или идиопатическая НТН.

Симптомы невралгии тройничного нерва

Боли при невралгии тройничного нерва бывают двух видов:

- постоянные, тупые, периодически усиливающиеся боли без широкой иррадиации, возникающие в области распространения той или другой ветви нерва и не сопровождающиеся выраженными вегетативными реакциями;

- боли пароксизмального характера, длящиеся от нескольких минут до нескольких часов. [4][5]

Интенсивность приступов различна: от несильных, но частых, продолжающихся несколько секунд, до сильных и непереносимых, продолжающихся минутами и причиняющих сильные страдания.

Приступы нередко возникают спонтанно, без каких-либо раздражителей, либо в результате попадания твёрдой и холодной пищи в рот, прикосновений, сквозняков, переохлаждений под кондиционером, движений челюстями и т. п.

Приступ начинается обычно с болей в одной ветви нерва — месте первичного поражения, затем боль распространяется на другие ветви, нередко иррадиирует в затылок, к ушным нервам, в шею и даже в область грудных нервов.

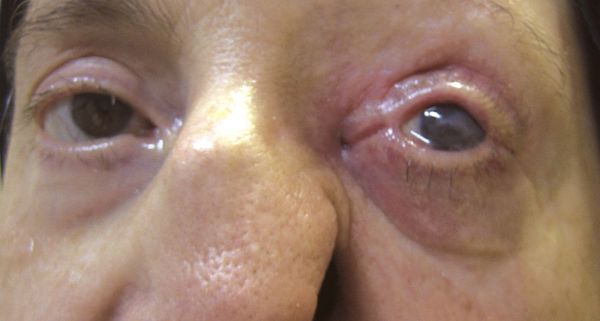

Сильные приступы обычно сопровождаются вегетативными рефлекторными реакциями: покраснением лица, слезотечением, жидкими выделениями из носа, слюнотечением, иногда отёком щеки, века, небольшим припуханием половины носа.

Страдания больного проявляются общим беспокойством, потиранием болевой зоны рукой, давлению на эту зону, причмокиванию. Это наслоение новых раздражений, очевидно, ускоряет момент возникновения тормозного состояния в центре болевых восприятий, которым обычно сменяется приступ.

В качестве двигательных проявлений в связи с болевым приступом возникают тикообразные подёргивания мышц или спазматические сокращения. Максимальные подёргивания или сокращения мышц соответствуют, в основном, зонам, с которых начинается боль, т. е. местам первичного поражения.

При длительном заболевании иногда отмечается поседение волос головы на поражённой стороне.

Иногда пароксизмальные невралгии сопровождаются высыпанием herpes zoster (опоясывающий герпес), располагающегося соответственно первичным поражениям тех или других ветвей, иногда поражающего слизистую роговицы.

Периоды обострений могут чередоваться с периодами ремиссий, которые длятся месяцами, иногда годами.

Вне приступа обычно не наблюдается никаких расстройств: ни болевых точек, ни объективных расстройств чувствительности. Иногда можно отметить снижение болевой чувствительности главным образом в районе той ветви, которая являлась местом первичного поражения. Реже снижение чувствительности обнаруживается в области всех ветвей тройничного нерва. В отдельных случаях вне приступов больные испытывают лёгкие тупые боли. Болевые ощущения возникают в любое время, но чаще во сне. [6] [7]

Патогенез невралгии тройничного нерва

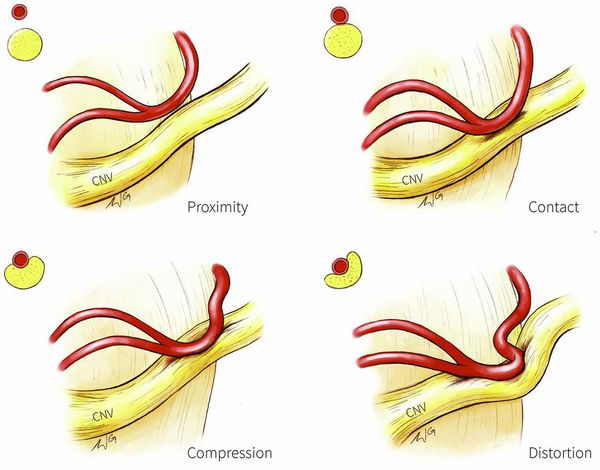

Патогенез невралгии тройничного нерва, как и локализация процесса, остаётся до конца неясным. Считается, что причиной данного страдания является сдавление корешка нерва в месте его выхода из моста изменёнными сосудами или опухолью, а причиной патологии у больных с рассеянным склерозом — образование бляшки в области чувствительного ядра тройничного нерва.

Предполагают центральную локализацию поражения на уровне понтобульбоспинальных центров, есть мнения о поражении в нисходящем корешке, связанном с ядром, или на уровне задних корешков. Имеющиеся патологоанатомические исследования, как правило, обнаруживали в гассеровых узлах изменения воспалительного или рубцового характера. Патологический очаг, изменяющий функцию узлов, влечёт за собой функциональные нарушения в расположенном выше зрительном бугре. Очаг раздражения в узле периодически под влиянием обычно внешних раздражений ведёт к возбуждению последнего с последующим возбуждением в расположенных выше центрах. Начавшись с одной точки, возбуждение затем распространяется по этим центрам. Далее сверхсильное возбуждение клеток сменяется торможением, которое распространяется в том же порядке, в каком происходила иррадиация болей. Результатом полного тормозного состояния является прекращение болей.

В этой схеме, объясняющей возникновение приступа пароксизмальной невралгии, имеется аналогия с эпилептическими припадками, только с той разницей, что реализация невралгических припадков ограничивается областью подкорки, и эти припадки никогда не ведут к последующему разлитому торможению коры головного мозга. Впрочем, это бывает иногда и при истинной парциальной эпилепсии. Если исходить из данного положения, то станет понятным, что наслаивание новых раздражений ускорит наступление тормозного состояния, т.е. конца приступа. К этим приёмам обычно и прибегают больные для купирования приступа. [8] [9]

Классификация и стадии развития невралгии тройничного нерва

Невралгия тройничного нерва бывает:

- первичной — истинной (эссенциальная или идиопатическая);

- вторичной — симптоматической:

- центральной;

- периферической (компрессионной).

Классификация по этиологическому фактору:

- травматическая НТН;

- инфекционная НТН;

- НТН в результате патологии обмена веществ в организме.

Классификация по уровню поражения:

- дентальная плексалгия;

- невралгия носоресничного нерва (синдром Чарлина);

- невралгия ушно-височного нерва (синдром Фрейя);

- синдром крылонебного узла (синдром Сладера);

- глоссофарингиальная невралгия;

- SUNCT-синдром;

- синдром поражения полулунного узла.

Классификация по нарушению функций:

- нарушение чувствительной функции тройничного нерва;

- нарушение двигательной функции тройничного нерва.

Осложнения невралгии тройничного нерва

Осложнения симптоматических вариантов НТН зависят в первую очередь от этиологии. При нейроинфекционных процессах, объёмных образованиях, аневризмах близлежащих сосудов, демиелинизирующих заболеваниях наиболее вероятны осложнения от основных заболеваний, вплоть до инвалидизации и летального исхода.

В случае идиопатической НТН чаще всего наблюдается переход в хроническую стадию: болезнь носит длительный характер, тянется непрерывно или с интервалами различной продолжительности, почти не поддаваясь окончательному излечению. Однако в некоторых случаях отмечают длительную ремиссию до 5-7 лет, но затем боли возобновляются. В периоды ремиссий типично щадящее поведение пациентов с НТН — они предпочитают жевать одной половиной рта, даже в тёплую погоду укрывают голову.

В начальных стадиях болезни, когда её причина установлена, соответствующее лечение может быстро ликвидировать воспалительный процесс без остаточных явлений в виде образования рубцов. Если рубцы образуются, рецидив болезни почти неизбежен — она приобретает хроническое течение.

В случае длительно протекающих невралгий нередки признаки нарушения трофики (питания) тканей в зоне иннервации нервного корешка, таких как сальность и истончение кожи. В случае НТН I ветви вероятны выпадение ресниц и бровей, вплоть до трофических язв роговицы. Кроме того в зоне иннервации снижается тактильная и/или температурная чувствительность.

Хронические лицевые боли, обусловленные НТН, приводят к снижению порога болевой чувствительности и могут быть «маской» скрытой депрессии. И наоборот, при длительно существующей хронической боли присоединяется депрессия, вследствие общности патогенетических механизмов. [11]

Диагностика невралгии тройничного нерва

В первую очередь при подозрении на НТН необходимо выполнить магнитную томографию или компьютерную томография головы с целью исключения серьёзной патологии.

Важно дифференцировать НТН с сирингомиелией и сирингобульбией, иногда начинающихся болями в области тройничного нерва, которые могут приобрести пароксизмальный характер. Наличие характерных для сирингомиелии симптомов и дефектов физического развития позволяют установить правильный диагноз.

Иррадиирующие боли при заболеваниях придаточных полостей носа, зубов сравнительно легко дифференцируются от невралгии. Боли тупые, не носят пароксизмальный характер, исчезают бесследно после излечения вызвавших их заболеваний. Если после излечения боли не проходят, следует думать о невралгии. Смешение невралгии с болями, иррадиирующими из зубов, нередко ведёт к ошибочному диагнозу и удалению здоровых зубов.

Боли в районе первых ветвей тройничных нервов, наблюдаемые при тиреотоксикозах, необходимо относить к токсическим невралгиям. Они всегда двусторонние, часто сочетаются с затылочными болями, носят упорный характер. Специальное лечение обычно снимает эти боли.

Инфекционные невралгии тройничного нерва приходится дифференцировать с невралгиями неинфекционной этиологии. В пожилом возрасте такие невралгии могут быть обусловлены склеротическими изменениями отверстий, через которые проходят ветви тройничного нерва, с кровоизлияниями в нерв или гассеров узел.

Этиологический диагноз приходится ставить только на основании анамнестических данных. Клинические признаки могут быть сходны только при склеротическом поражении одной ветви, пароксизмы не так сильны и не приобретают широкой иррадиации. Невралгии, возникшие в результате оболочечных воспалительных процессов и неопластических процессов в области гассерова узла и корешков, тройничного нерва, кариозных заболеваний пирамидки распознаются сравнительно легко. При всех этих заболеваниях обычно в процесс вовлекаются другие черепные нервы: слуховой, лицевой, отводящий. [12] [13]

Лечение невралгии тройничного нерва

Медикаментозное лечение включает в себя приём антиконвульсантов. Лучше всего зарекомендовал себя карбамазепин («Тегретол», «Финлепсин»), который назначают по схеме, начиная со 100 мг, постепенно увеличивая дозу до 600-800 мг в зависимости от переносимости и наличия нежелательных явлений. Приём обычно длится 1-2 недели, далее, при улучшении состояния, отменяется, постепенно снижая дозировку.

Препаратами второго ряда являются баклофен, тизанидин и антидепрессанты, которые вначале назначаются в условиях стационара, а затем применяются в амбулаторных условиях с постепенной отменой при достижении улучшения.

Также дополнительно применяют витамины группы B и сосудистые препараты.

Используют блокады анестетиками в местах выходов соответствующих ветвей тройничного нерва, акупунктуру и остеопатические методы коррекции.

Из физиотерапевтических методов в остром периоде заболевания и во время приступа местно используют умеренное тепловое и/или ультрафиолетовое воздействие. Широко применяют курсовое воздействие диадинамическими токами, которые оказывают обезболивающее и противовоспалительное воздействие. В упорных случаях возможно использование анальгетиков типа прокаин, тетракаин, эпинефрин.

В подостром периоде положительно зарекомендовал себя эндоназальный электрофорез 4% раствора прокаина и 2% раствор витамина В1.

В случае хронических форм НТН показан массаж лица, грязевые или парафин-озокеритовые аппликации на воротниковую область.

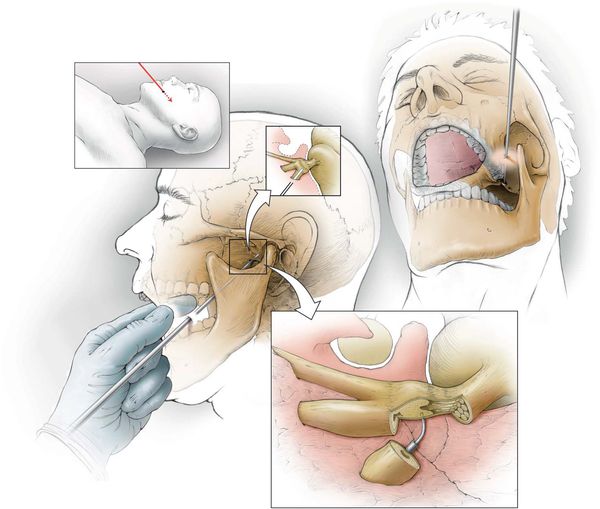

При неэффективности консервативной терапии показаны нейрохирургические методы лечения:

- невротомию или нервэктомию (перерезание или удаление нерва);

- клипирование аневризматически расширенных артерий — на мешотчатое расширение артерии накладывается металлическая скобка, прекращающая кровоток в этом расширении;

- ликвидация сдавления нерва в костных каналах внутри черепа — частично удаляются костные стенки канала;

- термическая коагуляция узла тройничного нерва;

- операции на гассеровом узле и чувствительном корешке тройничного нерва — электрокоагуляция, криодеструкция. [14][15][16][17]

Многообещающие перспективы сосредоточены на использовании ботулинического токсина. [18]

Также используются когнитивно-поведенческая терапия, физические упражнения, релаксация, биологическая обратная связь, окклюзионные шины и трейнеры, массаж и многое другое как дополнительные методы помощи при хронических лицевых болях. [19]

Прогноз. Профилактика

Прогноз эффективности лечения и длительности ремиссии зависит от степени нарушения тройничного нерва, своевременности начатого лечения, а также возраста пациента. Бесспорно, наилучший прогноз восстановительного лечения НТН можно ожидать при вторичных симптоматических проявлениях, когда причина не вызывает сомнения и хорошо поддаётся соответствующей терапии (например, одонтогенная или инфекционная НТН). При идиопатических НТН, этиология которых не ясна, курация наиболее затруднительна.

Профилактика прозопалгий имеет большое значение вследствие малых надежд на полное излечение хронических форм невралгий, поэтому профилактические мероприятия, в основном, сводятся к своевременному лечению заболеваний, которые могут провоцировать развитие НТН. Особое внимание необходимо уделить санации зубов, лечению ринитов и гайморита.

Важным условием профилактики является отсутствие переохлаждений и сквозняков. Необходимо избегать психотравмирующих факторов, закаляться. Немаловажная роль в профилактике принадлежит саногенезу, так как любое интеркуррентное заболевание как инфекционного, так и соматического плана, приводящее к ослаблению защитных сил организма, может привести к обострению НТН. [20] [21]

Источник