- Тренажер для рук лечебный

- Реабилитация после инсульта – тренажеры для восстановления функционирования рук и ног

- Особенности тренажерной реабилитации

- Виды устройств

- Велотренажеры

- Для рук

- Для суставов

- Для ног

- Мышечная электромиостимуляция

- Когда можно начинать тренировки?

- Что важно знать при реабилитации после инсульта

- Альтернативные варианты

- ТОП тренажеров после инсульта

Тренажер для рук лечебный

В последние годы в нашей стране наблюдается тенденция к снижению травматизма среди взрослого населения, однако его показатель остается достаточно высоким и составляет 85,3 на 1000 человек [1]. Из общего числа травм 30% приходится на повреждения кисти, после которых у 70,7% больных развиваются контрактуры, снижение силы, расстройства координации, требующие восстановительного лечения [3; 4]. Важнейшей составляющей реабилитации является двигательная терапия, в том числе тренажерная гимнастика [5; 6]. В соответствии с решаемыми лечебными задачами её методики должны подразумевать адекватный качественный (по направленности воздействия) и количественный (по величине нагрузки и амплитуды) подбор упражнений, выполняемых с помощью специальных технических средств.

Занятия на аппаратах с пневмоприводами, биологической обратной связью, роботизированных комплексах включены в стандарты оказания медицинской помощи больным с последствиями травм и заболеваниями опорно-двигательной системы. В настоящее время отечественный рынок насыщен импортными тренажерами для реабилитации больных с двигательными нарушениями. Недостатками таких тренажеров являются высокая стоимость, которая делает их малодоступными для учреждений практического здравоохранения, необходимость специального обучения персонала, а также определенные трудности в эксплуатации и техобслуживании. Таким образом, вопросы разработки новых технических средств реабилитации, обладающих полифункциональным воздействием и позволяющих дозировать нагрузку, приобретают особую значимость в свете проблемы импортозамещения.

На наш взгляд, технические устройства для двигательной терапии должны обеспечивать возможность:

— локальной тренировки поврежденного сегмента;

— выполнения движений с учетом кинематических особенностей суставов вокруг всех возможных осей;

— осуществления всех видов движений (активных с дозируемой нагрузкой, пассивных с дозируемым усилием), а также выполнения лечебных укладок;

— тренировки силы, амплитуды, координации движений;

— использования различных режимов мышечной деятельности (изотонического, изометрического, ауксотонического) в соответствии с задачами тренировки;

— диагностики, контроля, управления и обратной связи.

Условно каждый такой тренажер можно представить в виде двух составляющих:

1) ложемента(ов) для обеспечения адекватного исходного положения, опоры и фиксации;

2) тренирующего модуля, обеспечивающего выбор параметров тренировки.

Конструкция съемных ложементов должна соответствовать антропометрическим параметрам пациента; обеспечивать возможность тренировки как правых, так и левых конечностей; иметь не травмирующие поверхности; не накапливать статическое электричество; допускать возможность обработки моющими средствами.

Мы определили некоторые технические характеристики тренажеров для реабилитации больных с последствиями травм и заболеваний верхней конечности (табл. 1).

Технические характеристики тренажеров для реабилитации больных с двигательными нарушениями верхней конечности

Модуль сменных ложементов

Фиксируемые части ложементов

Плоскость

и диапазон движения

Диапазон усилия (Нм)

Длитель-ность цикла движения (сек)

1) фиксируется на плечевом поясе;

2) фиксируется на плече; длина регулируемая, от 10 до 20 см

экстензия и флексия плеча

абдукция и аддукция плеча

горизонтальная экстензия и горизонтальная флексия плеча

наружная и внутренняя ротация плеча

1) фиксируется на плече; длина регулируемая, от 10 до 20 см;

2) фиксируется на предплечье; длина регулируемая, от 10 до 15 см

экстензия и флексия предплечья

1) фиксируется на плече; длина регулируемая, от 10 до 20 см;

2) пальцы кисти фиксированы на рукоятке; длина рукоятки 10-11 см; диаметр рукояток 3 и 5 см (сменные рукоятки)

супинация и пронация предплечья

1) фиксируется на предплечье; длина регулируемая, от 10 до 15 см

2) пальцы кисти фиксированы на рукоятке; расстояние от оси вращения до рукоятки регулируемое, от 8 до 11 см; длина рукоятки 10-11 см; диаметр рукояток 3 и 5 см (сменные рукоятки)

экстензия и флексия кисти

абдукция и аддукция кисти

С учетом сформулированных требований нами разработано и изготовлено «Устройство для тренировки сгибания-разгибания кисти» [2].

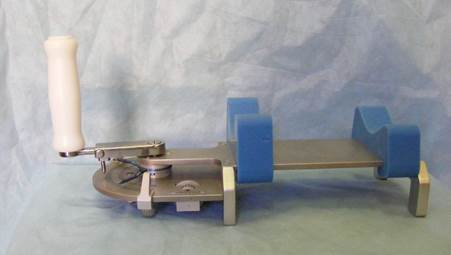

Рис. 1. Общий вид тренажера

Тренажер (рис. 1) состоит из ложемента для предплечья, обеспечивающего адекватное исходное положение, и собственно тренирующего модуля. На оси закреплен рычаг со сменной рукояткой, поворачивающийся на 90 градусов в каждую сторону. Аппарат снабжен нагружающим механизмом (рис. 2), имеющим цифровую индикацию. На краю платформы закреплены ограничители движений, позволяющие обезопасить тренировку и делающие возможным проведение процедуры даже пациентам в периоде «съемной лонгеты».

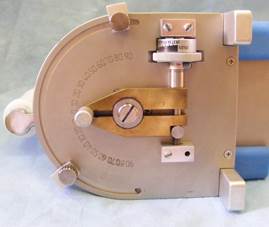

Рис. 2. Нагружающий механизм тренажера

Устройство работает следующим образом. Пациент укладывает предплечье на опоры, расположенные в соответствии с его размерами; пальцами кисти обхватывает рукоятку; ось лучезапястного сустава необходимо совместить с осью устройства, для этого предусмотрен механизм со стопорной защелкой. Врач или инструктор устанавливает в нужное положение ограничители; затем задает необходимую нагрузку, вращая лимб нагружающего механизма. Пациент выполняет активное сгибание и разгибание кисти с заданными амплитудой и нагрузкой (рис. 3). Указатель и шкала визуализируют положение кисти по отношению к предплечью, а стрелки-индикаторы указывают диапазон выполненных движений.

Рис. 3. Тренировка сгибания-разгибания кисти

Таким образом, тренажер позволяет дозировать силу и амплитуду движений кисти, а также дает возможность тренировки с биологической обратной связью благодаря визуализации параметров. Наличие сменных рукояток и ограничителей движений позволяет использовать устройство в терапии больных даже со значительными функциональными нарушениями.

Для доказательства эффективности использования тренажера в клинической практике мы провели сравнительный анализ результатов реабилитации двух групп пациентов женского пола с переломом лучевой кости в типичном месте, осложненным развитием комплексного регионарного болевого синдрома (КРБС).

Всем больным назначали курс восстановительного лечения, включающий кинезо- и физиотерапию, медикаментозную коррекцию.

Лечебными задачами кинезотерапии были оптимизация локальной трофики, увеличение подвижности травмированной руки, формирование и тренировка захвата кистью. ЛФК включала активные и пассивные упражнения для суставов руки в сочетании с массажем сегментарной зоны и «отсасывающим» массажем верхней конечности. Пассивная гимнастика, выполняемая с помощью инструктора, исключала грубые насильственные движения, которые могли бы привести к усилению боли и отечности.

В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение, что при сходных (по характеру и выраженности) функциональных нарушениях в начале курса лечения, одинаковом базовом курсе реабилитационных мероприятий применение разработанного нами тренажера должно привести к более существенному приросту диапазона движений в суставах кисти.

Методом простой рандомизации группа больных из 54 человек была разбита на две по 27 человек в каждой. Один пациент не смог окончить курс лечения по семейным обстоятельствам. Таким образом, отнесение пациентов к группе производилось путем вскрытия заранее подготовленных конвертов.

Тренажер использовался во второй группе.

Для объективизации состояния больных оценивали выраженность болевого синдрома (по визуально-аналоговой шкале), отека кисти, амплитуду движений в суставах пальцев (по методу Бойеса) и лучезапястном суставе.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием параметрических критериев, поскольку распределение в данных выборках отличалось от нормального. Гипотезу о равенстве медиан проверяли с помощью критерия Манна-Уитни, об изменении показателя в процессе лечения – с помощью критерия Вилкоксона. Описание данных приводим в виде медианы, первого и третьего квартилей, минимального и максимального значений (Me (25%;75%), Min-Max). Уровень статистической значимости принят равным 0,05.

Несмотря на то что во II группе возраст больных был несколько выше, выраженность болевого синдрома, отека, нарушения амплитуды движений в начале лечения была в обеих группах практически одинаковой (табл. 2).

Выраженность клинико-функциональных нарушений у пациентов сравниваемых групп в начале лечения

I группа (n=27)

Me (25%;75%)

II группа (n=26)

Me (25%;75%),

Min-Max

Источник

Реабилитация после инсульта – тренажеры для восстановления функционирования рук и ног

Особенности тренажерной реабилитации

Восстановление после инсульта производится индивидуально. Применение тренажеров — это только часть комплексной работы. Они призваны сделать следующее:

- Улучшить мышечный тонус. После инсульта мышцы находятся в гипертонусе, из-за чего они не могут двигаться полноценно, координация суставных движений отсутствует. Тренажеры помогают достичь координации движений, сделать их безболезненными, нормализовать нервно-мышечную передачу и восстановить биологические связи между мозгом и мышцами.

- Нормализовать кровообращение. Когда человек выполняет физические упражнения, в мозг поступает увеличенное количество кислорода, из-за чего ткани получают достаточно питания, обменные процессы нормализуются. Это обеспечивает полноценное развитие нервных центров двигательной активности.

- Научить пациента управлять своим телом и тем самым вернуть уверенность в себе. В результате инсульта человек теряет подвижность, что вызывает психологические проблемы. При помощи тренажеров можно вернуть контроль над собственным телом.

Тренажеры для восстановления функционирования рук и ног после инсультов помогают стабилизировать координацию. Они учат пациента удерживать то или иное положение тела. Когда человек не может двигаться, аппараты для восстановительной терапии стимулируют сокращения мышц, чтобы они не атрофировались.

Виды устройств

- Тренажеры для механотерапии. Некоторые используют для лежачих пациентов, другие – для людей, которые могут удерживать себя в вертикальном положении. К таким тренажерам относятся всевозможные велотренажеры, степперы. В результате их использования пациент может научиться сидеть, стоять, вставать, контролировать свои движения. Работа на этих аппаратах предотвращает атрофию мышц. Также есть тренажеры для разработки суставов рук или ног.

- Миостимуляторы. Дополняют другие тренажеры или используются отдельно. Они посылают электрические импульсы в мышцы и вызывают их сокращение. Миостимуляторы применяют на ранних этапах восстановления, когда человек ещё не может двигаться и управлять своим телом. Они помогают не допустить атрофию мышц, снижают боли, стимулируют человека сделать первые движения.

- Роботы-тренажеры. Это аппараты, которые одновременно стимулируют мышцы электрическими импульсами и имитируют движения рук и ног, чтобы пациент и его организм запомнили, как нужно ими работать. Такие устройства нужны, чтобы восстановить нервные связи и наладить двигательные функции на ранних этапах реабилитации.

Наиболее востребованы механотерапевтические тренажеры, особенно велотренажеры, потому что они предполагают максимальное личное участие человека, просты в применении, не требуют посторонней помощи.

Велотренажеры

Это аппараты, имитирующие езду на велосипеде. Они тренируют нижние конечности, чтобы восстановить возможность ходить. Занимаются на велотренажере сидя. При этом работают мышцы не только ног, но и спины, так как приходится поддерживать тело в вертикальном положении.

Педали велотренажера могут вращаться естественно или принудительно. При принудительном вращении ступни пациента закрепляют в педалях. Задается определенная скорость вращения, из-за чего человеку приходится выполнять вращательные движения. Такие тренировки хороши, когда контроль над конечностями ещё не восстановлен, человеку тяжело координировать движения. На следующем этапе нужен обычный велотренажер, чтобы крутить педали самостоятельно. При этом можно регулировать частоту вращения и силу сопротивления.

Если заниматься на велотренажере регулярно, увидеть положительные изменения можно уже через месяц.

Для рук

Руки тоже страдают от нарушения мозгового кровообращения. Чтобы убрать атрофию мышц, восстановить нервно-мышечную передачу, также нужны тренажеры. Это могут быть довольно простые устройства для тренировки пальцев и кистей, рук целиком, а также комплексные аппараты, нагружающие всё тело, приборы для восстановления биологических связей или даже роботы.

Лучшим тренажером для пальцев считается «Бутон». При работе с ним можно регулировать нагрузку, которая возникает при сгибании и разгибании пальцев. Также хорошо тренирует пальцы работа на бизибордах. Это панели с различными устройствами для тренировки мелкой моторики – такие же, какие делают для детей. Например, можно тренироваться завязывать шнурки или продевать их в специально сделанные отверстия.

Для восстановления работы пальцев подходят многие занятия: лепка из глины или пластилина, собирание кубика Рубика, упражнения с резиновыми кольцами и шариками. Также для восстановления после инсульта нужны эспандеры — пружинные или эластичные. Они помогают разрабатывать кисти и пальцы.

Для восстановления движений кисти подходит тренажер «Машинка». Это несколько пластин с фиксаторами для руки, роликами и пружинами. Элементы соединены шарнирами, так что кистью можно двигать по-разному и регулировать нагрузку на неё. При занятиях с «Машинкой» работают мышцы, ответственные за разгибание ладони и пальцев. Также нагрузку получают суставы локтя и плеча.

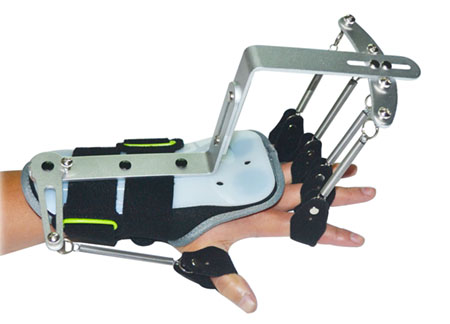

Более усовершенствованный тренажер — роботизированная перчатка. Управляют ею при помощи компьютерной программы, позволяющей задавать нагрузку и режим работы.

Для суставов

Важно нагружать не только кисть, но также мышцы и суставы локтя, и предплечья. Для этого подходит велосипед с ручным приводом. У него педали вращают руками. Блочный тренажер предназначен для поднимания руки тросиком на ролике. Обычно при инсульте неподвижной становится одна рука, а второй, здоровой, человек помогает себе выполнять упражнения на блоке. Также для суставов хорошо использовать растягивающиеся эспандеры пружинного типа.

Суставы работают при занятиях на любых тренажерах. Чтобы восстановление было более эффективным, дополнительно нужно делать лечебный массаж.

Для ног

Если человек испытывает трудности при ходьбе, не может поддерживать себя в вертикальном положении, быстро устает, стоит использовать ходунки. Они обеспечивают устойчивость и позволяют ходить сколько угодно в течение дня, что нужно большинству пациентов после инсульта.

Для ходьбы нужно держать равновесие. После инсульта это бывает очень сложно. Поэтому можно использовать надувную подушку. Чтобы сидеть на ней, тоже нужно равновесие, так что это тоже тренировка.

Когда человек уже более или менее уверенно ходит, улучшить и усилить эти навыки можно на степпере, имитирующем подъем по лестнице, или на эллиптическом тренажере, дающем комплексную нагрузку.

Мышечная электромиостимуляция

Эта процедура показана при парезах или параличах.

Для восстановления двигательных функций рук пары электродов ставят на предплечье — там, где проходят лучевой, локтевой и срединный нервы. Через электроды пропускают ток с частотой 0,5 Гц поочередно на лучевой и локтевой со срединным нервы. Импульсы длятся не больше 1 мс, а время между ними – до 2 секунд. Сила тока не превышает 5 мА. Вся процедура продолжается от 5 до 9 минут.

Для стимуляции ног электроды ставят в области малоберцового и большеберцового нервов. Процедура происходит аналогично миостимуляции рук.

Для миостимуляции нужен специальный аппарат. Чаще всего его применяют в стационаре. Курс длится 10 – 14 дней при ежедневном проведении процедур.

Когда можно начинать тренировки?

Что важно знать при реабилитации после инсульта

Без тренировок невозможно восстановить функции рук и ног полностью. Это действительно так. Нельзя отступать и считать, что всё кончено. Специальные аппараты, гимнастика, ЛФК, массаж в комплексе помогают вернуться к нормальной жизни после инсульта. Также нельзя слишком рьяно заниматься. Примерно у половины больных случается повторный инсульт, так что после первого надо быть очень осторожным.

Если больной отмечает позитивные изменения в своем состоянии, ни в коем случае нельзя бросать тренировки. Нужно заниматься, чтобы закрепить результат. Если бросить на этом этапе, то очень быстро наступит регресс, после которого восстановиться будет намного сложнее, чем если бы человек занимался без перерыва.

Также важно помнить, что вредные привычки усиливают риск повторного инсульта и снижают эффективность реабилитации.

В восстановительный период важно вести максимально активный образ жизни, стараться включаться в любую доступную деятельность.

Альтернативные варианты

Важно работать над мелкой моторикой: перебирать мелкие предметы, застегивать пуговицы, завязывать шнурки. Можно заниматься рукоделием, читать, рисовать. Очень важно гулять и общаться с другими людьми. Всё это способствует скорейшему восстановлению.

Курс реабилитации после инсульта занимает не менее 6 месяцев. И это должны быть месяцы интенсивной работы.

ТОП тренажеров после инсульта

Желательно использовать разные аппараты для восстановления двигательных функций. Они воздействуют на разные группы мышц и суставов и помогают восстановиться комплексно.

- Бутон – это перчатка на опоре, в ней фиксируют пальцы, можно регулировать нагрузку на них. Тренажер помогает развивать двигательную активность и координацию пальцев.

- Манупеды – это велотренажеры, бывают обычными или с принудительным вращением, есть разные варианты изменения нагрузки.

- Шагоног – приспособления для имитации ходьбы для лежачих больных.

Выбор тренажеров очень большой. Многие из них можно использовать дома. При выборе нужно ориентироваться на состояние пациента, его возможности и потребности.

Источник