Типы взаимодействия лекарственных средств с рецепторами

Лекарственное средство изменяет функции организма только в том случае, если входит в контакт с внутренними структурами организма.

а) Ковалентные связи. Ковалентная связь возникает между двумя атомами, если каждый отдает электрон, образующий пару электронов (облако). В структурных формулах это состояние обозначается знаком «тире». Ковалентная связь крепкая, т. е. необратимая или малообратимая. Некоторые препараты ковалентно связываются с биологическими структурами. Поскольку сама связь и, возможно, ее эффект сохраняются длительное время после отмены препарата, терапию сложно контролировать.

Примерами являются алкилирующие противоопухолевые препараты и фосфорорганические соединения. Реакции конъюгации, происходящие при биотрансформации, также представляют собой ковалентные связи (с глюкуроновой кислотой).

б) Нековалентные связи. В процессе формирования нековалентных связей не происходит образования общей пары электронов. Эти связи обратимые и часто встречаются в большинстве взаимодействий лекарство-рецептор. Поскольку препарат обычно прикрепляется к своей точке приложения посредством множества контактов, в этом могут участвовать некоторые типы связей, описываемые ниже.

— Электростатическая связь. Положительные и отрицательные заряды притягиваются.

Ионное взаимодействие. Ион — частица, заряженная положительно (катион) или отрицательно (анион), т. е. в атоме имеется соответственно дефицит или избыток электронов. Притяжение между противоположно заряженными ионами обратно пропорционально квадрату расстояния между ними; это — первые силы, влекущие заряженные молекулы препарата к его участку связывания. Для ионного взаимодействия характерна относительно высокая стабильность.

Ион-дипольное взаимодействие. Если связывающие электроны асимметрично распределены вокруг участвующих в связи атомных ядер, один атом несет на себе частично отрицательный заряд (δ-), а его партнер — частично положительный (δ+). Таким образом, молекула находится в положительном и отрицательном поле, т. е. имеет полярность и представляет собой диполь. Частичный заряд может вступать в электростатическое взаимодействие с противоположно заряженным ионом.

Диполь-дипольное взаимодействие — электростатическое притяжение между противоположными частичными зарядами. Когда атом водорода, несущий частичный положительный заряд, связывается с двумя атомами, несущими частично отрицательные заряды,образуется водородная связь.

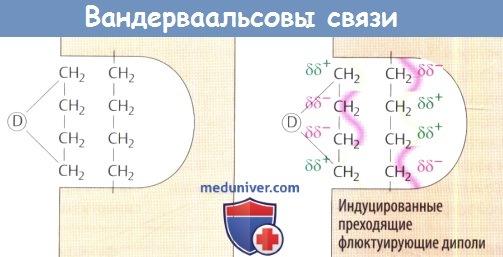

— Вандерваальсовы связи образуются между группами неполярных молекул, оказавшихся на близком расстоянии друг от друга. Спонтанный временный разрыв электронного облака (кратковременное ослабление диполя) может индуцировать образование противоположного диполя в соседней молекуле. Таким образом, вандерваальсовы связи также являются формой электростатического притяжения, хотя и очень малой силы (обратно пропорциональной расстоянию в 7-й степени).

— Гидрофобные взаимодействия. Притяжение между диполями воды достаточно сильное, чтобы препятствовать интеркаляции любых неполярных (незаряженных) молекул. Притягиваясь друг к другу, молекулы Н2О вытесняют неполярные частицы из центра к периферии. Соответственно, в организме неполярные частицы, например цепи жирных кислот клеточных мембран или неполярные участки рецептора, с большей вероятностью могут остаться в безводном неполярном окружении.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «фармакология»

Источник

Взаимодействия лекарственного вещества с рецептором

, PhD, PharmD, Columbia Southern University, Orange Beach, AL

Рецепторы – это макромолекулы, участвующие в передаче химических сигналов как между клетками, так и внутри одной клетки; они могут находится на поверхности клеточной мембраны или в цитоплазме (см. таблицу Некоторые типы физиологических рецепторов и рецепторов лекарственных препаратов Влияние возраста на особенности клинических эффектов некоторых лекарственных препаратов Фармакодинамика определяет заданную эффективность лекарственного препарата в организме и реакцию организма на воздействие лекарственного препарата; эти эффекты обусловлены рецепторными связями. Прочитайте дополнительные сведения ). Активированные рецепторы прямо или косвенно регулируют клеточные биохимические процессы (например, проводимость ионных каналов, фосфорилирование белков, транскрипцию ДНК, ферментативную активность).

Молекулы (к примеру, лекарственные препараты, гормоны, нейротрансмиттеры), которые связываются с рецептором, называются лигандами. Связывание может быть специфическим и обратимым. Связывание с лигандом может приводить к активации либо инактивации рецептора; активация может стимулировать либо ингибировать ту или иную клеточную функцию. Каждый лиганд способен взаимодействовать с различными подтипами рецепторов. Почти не существует препаратов, абсолютно специфичных к одному рецептору или его подтипу, но большинство из них имеет относительную селективность. Селективность – это степень, с которой лекарственное средство действует на определенный участок относительно других участков; селективность относится в основном к физико-химическому связыванию препарата с клеточными рецепторами.

Способность лекарственного препарата воздействовать на конкретный тип рецептора зависит от его аффинности (вероятности того, что ЛС займет рецептор в определенный момент времени) и внутренней активности (степени активации рецептора после связывания с лигандом и развития клеточной реакции). Аффинность и внутренняя активность лекарственного вещества в свою очередь определяются его химической структурой.

Фармакологический эффект определяется также длительностью сохранения комплекса «препарат-рецептор» (время удержания). На продолжительность существования комплекса «препарат-рецептор» влияют динамические процессы (изменения конформации), которые контролируют скорость ассоциации и диссоциации лекарственных веществ от своей мишени. Большее время удержания служит объяснением продолжительному фармакологическому действию. К препаратам с длительным временем удержания относятся финастерид и дарунавир. Длительное время удержания может быть потенциальным недостатком, если за этот счет продлевается и токсический эффект препарата. Для некоторых рецепторов транзиторное связывание производит нужный фармакологический эффект, в то время как длительное связывание провоцирует токсичность.

Физиологические функции (такие как сокращение, секреция), как правило, регулируются множественными рецептор-опосредованными механизмами и включают несколько этапов (связывание с рецептором, активация внутриклеточных вторичных мессенджеров и т. д.) между первоначальным взаимодействием лекарственного вещества с рецептором и конечным ответом ткани или органа. По этой причине один и тот же желаемый фармакологический эффект может быть достигнут применением ЛС с разной химической структурой.

На способность препарата связываться с рецептором оказывают влияние внешние факторы, а также внутриклеточные регуляторные механизмы. Исходная плотность рецепторов и эффективность механизмов ответа на стимул варьируют от ткани к ткани. Лекарственные средства, старение, мутации и заболевания могут повышать (активировать) или снижать (подавлять) число и аффинность рецепторов. Например, клонидин снижает активность альфа-2-адренорецепторов; по этой причине быстрая отмена клонидина может спровоцировать гипертонический криз Неотложные состояния К неотложным состояниям относят поражения органов-мишеней (головной мозг, сердечно-сосудистая система и почки) на фоне выраженного повышения АД. Диагностика производится посредством измерения. Прочитайте дополнительные сведения . Длительная терапия бета-блокаторами повышает плотность бета-рецепторов, в связи с чем резкое прекращение приема данного класса препаратов может вызвать развитие тяжелой гипертензии или тахикардии. Стимуляция и ингибирование рецепторов влияют на механизмы приспособления организма к лекарственному средству (например, в виде гипосенсибилизации, тахифилаксии, толерантности, приобретенной резистентности и гиперчувствительности после отмены).

Лиганды связываются с определенными участками на макромолекуле рецептора, называемыми сайтами узнавания. Места связывания лекарственного вещества и эндогенного агониста (гормона или нейротрансмиттера) могут быть идентичными либо различаться. Агонисты, связывающиеся со смежным или другим сайтом, иногда называются аллостерическими агонистами. Также происходит неспецифическое связывание препаратов, т.е. с молекулярными участками, не являющимися рецепторами (например, белками плазмы крови). Связывание лекарственного вещества с подобными неспецифическими участками, например, связывание с белками сыворотки крови, препятствует его связыванию с рецептором, тем самым делая препарат неактивным. Несвязанные препараты способны взаимодействовать с рецепторами и, следовательно, вызывать эффект.

Агонисты и антагонисты

Агонисты активируют рецепторы для реализации желаемого фармакологического эффекта. Традиционные агонисты повышают долю активированных рецепторов. Обратные агонисты стабилизируют рецепторы в их неактивной конформации и действуют аналогично конкурентным агонистам. Многие гормоны, нейротрансмиттеры (например, ацетилхолин, гистамин, норадреналин ) и лекарственные средства (например, морфин, фенилэфрин, изопреналин, бензодиазепины, барбитураты) действуют как агонисты рецепторов.

Антагонисты препятствуют активации рецептора. Предотвращение активации оказывает множество эффектов. Антагонисты усиливают клеточную функцию в том случае, если они блокируют действие вещества, обычно подавляющего данную функцию. Справедлива и обратная закомерность: антагонисты снижают клеточную функцию, если блокируют действие вещества, усиливающего ее.

Антагонисты рецепторов могут быть классифицированы на обратимые и необратимые. Обратимые антагонисты легко диссоциируют от соответствующих рецепторов, необратимые – образуют стабильную, постоянную или почти постоянную химическую связь со своим рецептором (например, при алкилировании). Псевдообратимые антагонисты медленно разрывают связь со своим рецептором.

При конкурентном антагонизме связывание антагониста с рецептором препятствует связыванию с ним агониста.

При неконкурентном антагонизме агонист и антагонист могут связываться одновременно, но связывание антагониста снижает эффект агониста либо препятствует его развитию.

При обратимом конкурентном антагонизме агонист и антагонист образуют кратковременные связи с рецептором, в результате чего достигается равновесное состояние этой трехкомпонентной системы. Такой антагонизм можно преодолеть путем увеличения концентрации агониста. Например, налоксон (антагонист опиоидных рецепторов, структурно схожий с морфином) при введении незадолго до или сразу после введения морфина блокирует действие последнего. Тем не менее конкурентный антагонизм налоксона может быть преодолен с помощью введения морфина в большей дозе.

Такие лекарственные вещества называются частичными агонистами или агонистами-антагонистами. Структурные аналоги молекул агониста часто обладают одновременно свойствами агониста и антагониста. Например, пентазоцин активирует опиоидные рецепторы, но блокирует их активацию другими опиоидами. Таким образом, пентазоцин обеспечивает опиоидное действие, но ослабляет эффект другого опиоида, если последний вводится в период сохранения связи пентазоцина с рецептором. Лекарственное средство, действующее как частичный агонист в одной ткани, может действовать как полный агонист в другой.

Источник

Типы взаимодействия лекарственных средств с рецепторами

Рецепторы — макромолекулы, функция которых заключается в связывании веществ-посредников и в преобразовании этой связи в действие, т, е. изменение клеточной функции. Рецепторы отличаются по своей структуре и способу преобразования контакта с лигандом в клеточный ответ (преобразование сигнала).

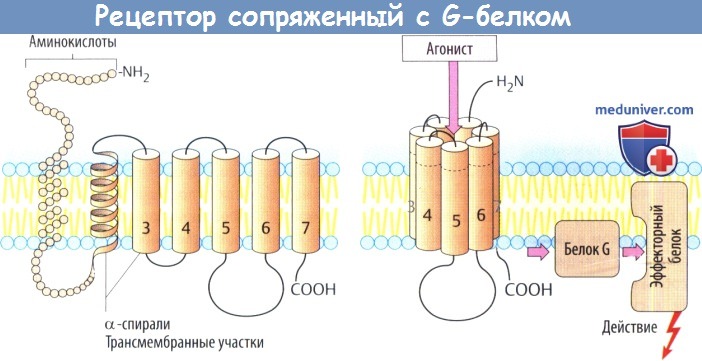

а) Рецепторы, сопряженные с белком G, состоят из цепи аминокислот, которая направлена в сторону мембраны и от нее в виде серпантина. С вне-мембранными петлевыми участками молекулы связаны углеводные остатки через различные точки N-гликозилирования.

Семь а-спиральных, охватывающих мембрану участков образуют окружность возле центральной ниши, которая несет участки для связывания медиаторных веществ. Связывание молекулы медиатора или структурно связанной молекулы агониста вызывает изменение конформации белка, в результате чего он вступает во взаимодействие с белком G (белок, связывающий нуклеотид гуанил).

Белки G располагаются в нижнем слое плазмолеммы и состоят из трех субъединиц, обозначаемых а, β и γ. Существует несколько белков G, которые отличаются в основном своей a-единицей. Контакте рецептором активирует белок G, что, в свою очередь, приводит к активации другого белка (фермента, ионного канала). Многие медиаторы действуют через рецепторы, сопряженные с белком G.

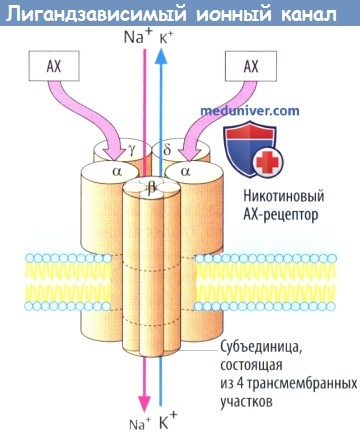

б) Примером лигандзависимого ионного канала является никотиновый холинорецептор на концевой пластинке двигательного нерва. Рецепторный комплекс образован пятью субъединицами, каждая из которых содержит четыре трансмембранных участка.

Одновременное связывание двух молекул АХ двумя а-субъединицами приводит к открытию ионного канала со входом Na + (и выходом некоторого количества К + ), деполяризации мембраны и активации потенциала действия. Нейронные N-холинорецепторы, очевидно, состоят лишь изо- и β-субъединиц.

Ряд рецепторов медиатора γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) принадлежат к данной группе: подтип ГАМКA связан с хлорными каналами (и с участком связывания бензодиазепинов). Глутамат и глицин оба действуют через лигандзависимые ионные каналы.

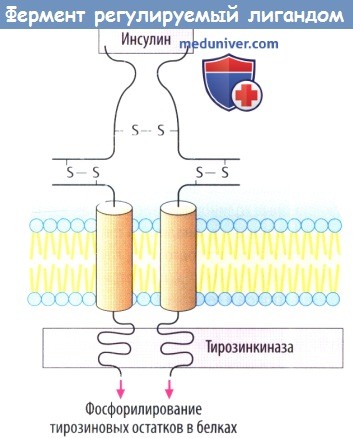

в) Белок инсулинового рецептора представляет собой управляемый лигандом фермент, каталитический рецептор. При связывании инсулина с внеклеточным участком «отключается» активность тирозинкиназы внутри клетки. Фосфорилирование белка приводит к изменению клеточной функции в результате образования других сигнальных белков. Рецепторы гормонов роста тоже принадлежат к классу каталитических рецепторов.

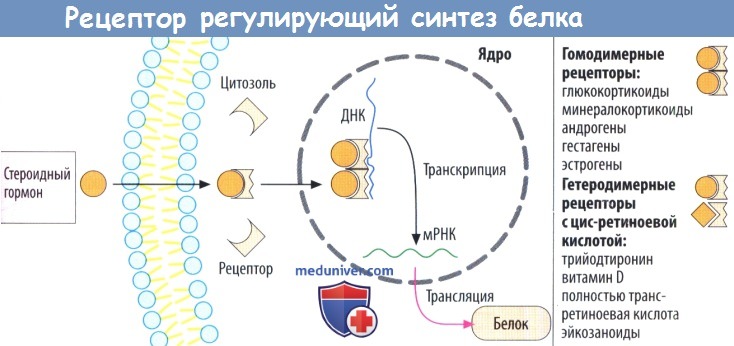

г) Рецепторы, регулирующие синтез белка, стероидов и гормонов щитовидной железы, находятся в цитозоле и в клеточном ядре соответственно. Белки рецепторов также расположены внутриклеточно, в зависимости от гормона — в цитозоле (глюкокортикоиды, минералокортикоиды, андрогены и гестагены) или в клеточном ядре (эстрогены, гормоны щитовидной железы).

При связывании гормона открывается скрытый в норме участок белка рецептора, что дает возможность последнему связаться с особой последовательностью нуклеотидов ДНК в гене и регулировать его транскрипцию. Из этого следует, что комплексы лиганд-рецептор работают как факторы, регулирующие транскрипцию. Обычно происходит активация или усиление и, редко, блокада транскрипции.

Комплексы гормон-рецептор взаимодействуют парно с ДНК. Эти пары (димеры) могут состоять из двух идентичных комплексов гормон-рецептор (гомодимерная форма, например, с гормонами надпочечников или половыми гормонами). Комплекс тиреоидный гормон-рецептор встречается в гетеродимерной форме и сочетается с комплексом цис-ретиноевая кислота-рецептор.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник