- Тактика первой помощи при острой левожелудочковой недостаточности

- Неотложная помощь

- Неотложная помощь при острой левожелудочковой недостаточности

- Отек легких, острая левожелудочковая недостаточность

- Общая информация

- Краткое описание

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

- Классификация

- Факторы и группы риска

- Диагностика

- Дифференциальный диагноз

- Лечение

- Информация

- Источники и литература

- Информация

Тактика первой помощи при острой левожелудочковой недостаточности

Клиника. Наиболее характерным симптомом является появление нарастающей одышки, переходящей в удушье. Болевой синдром для данного состояния не характерен. Если сердечная астма возникла на фоне постинфарктного кардиосклероза, то данный вариант приступа может протекать в безболевой форме, либо боли в области сердца будут носить «ишемический» характер. Типично занимаемое больным вынужденное положение: полусидячее, с опущенными ногами.

Отмечаются беспокойство, возбуждение; кожные покровы бледные, акроцианоз. Тоны сердца, как правило, приглушены и плохо прослушиваются из-за большого количества влажных хрипов в легких. Возможно появление акцента II тона над легочной артерией. АД на первоначальных этапах заболевания повышено (влияние симпато-адреналовой реакции), в последующем снижается.

Отмечается тахикардия, возможны нарушения ритма сердечной деятельности. Затруднен вдох. В легких определяются влажные хрипы. Динамика их появления начинается с заднениж-них отделов легких, симметрично с двух сторон. Количество и характер влажных хрипов зависит от выраженности сердечной недостаточности. В наиболее тяжелых случаях у больного из дыхательных путей появляется пена, иногда имеющая розовый оттенок.

Неотложная помощь

Все лечебные мероприятия должны быть устремлены на снижение преднагрузки на сердце, повышение сократительной способности миокарда, «разгрузку» малого круга кровообращения и включать следующие направления:

1. Уменьшение притока крови с периферии в малый круг достигается использованием периферических вазодилататоров (прежде всего — нитратов) или ганглиоблокаторов. С этой целью можно использовать простой способ — назначить таблетки нитроглицерина под язык, по 1 табл. с интервалом в 5—10 мин., или произвести в/в введение препаратов нитроглицерина.

При использовании ампульной формы 1% раствора нитроглицерина («Концентрат»), ее содержимое непосредственно перед применением разводят изотоническим раствором натрия хлорида до получения 0,01% раствора (0,1 мг = 100 мкг в I мл). Данный раствор вводят в/в капельно. Начальная скорость введения — 25 мкг в минуту (1 мл 0,01% раствора за 4 мин.). Скорость введения регулируют индивидуально, достигая снижения АД на 10—25% от исходного (систолическое давление должно быть не ниже 90 мм рт. ст.).

При недостаточном эффекте скорость введения увеличивают на 25 мкг в минуту каждые 15—20 мин. Обычно количество нитроглицерина, необходимое для получения эффекта, не превышает 100 мкг (I мл 0,01% раствора в минуту). В отдельных случаях дозы могут быть более высокими (до 2—4 мл в минуту) (М. Д. Машковский, 1997). Длительность введения определяется клиническими показаниями и может составлять 2—3 еут. Методика использования других форм нитратов для в/в введения (натрия нитропруссид, перлинганит, нитромак, нитрополь) и ганглиоблокаторов типа арфонад аналогична вышеприведенной.

2. Эффективным препаратом для лечения альвеолярного отека легких является в/в введение 1—2 мл 1% раствора морфина. В данной ситуации используются не анальгезирующие, а другие свойства данного препарата:

• угнетаюшее действие на перевозбужденный дыхательный центр способствует урежению дыхания с одновременным его углублением, благодаря ваготропному эффекту, в результате этого увеличивается МОД;

• слабовыраженное ганглиоблокирующее действие уменьшает приток крови в малый круг кровообращения.

Примечание. Вышеуказанный клинический эффект морфина надежен лишь при значительных дозах, близких к угнетающим дыхание. Этим можно пренебречь на фоне ИВЛ, но при спонтанной вентиляции безопаснее применять медикаменты с хорошо управляемым ганглиоблокируюшим эффектом (арфонад, гигроний), а также нитроглицерин или нитро-пруссид натрия, действующие столь же быстро (А. П. Зильбер, 1989).

3. Повышение сократительной способности миокарда. Клинически доказанным положительным эффектом обладают симпатомиме-тики. Препаратом выбора является допмин (дофамин, допамин). Методика его использования описана в теме Кардиогенный шок (см. далнн).

4. Для уменьшения объема циркулирующей жидкости показано в/в введение мочегонных препаратов из группы салуретиков, например, фуросемид, в дозе 60—90 мг. Использование осмодиуретиков при данной патологии противопоказано, так как они в первую фазу своего действия увеличивают объем циркулирующей жидкости в сосудистом русле за счет привлечения воды из интерстициального пространства, что в конечном итоге может усилить отек легких.

5. Если альвеолярный отек легких протекает с выраженным бронхо-спастическим компонентом, на что будет указывать экспираторная одышка и жесткое дыхание, показано в/в медленное введение эуфиллина, в дозе 5—10 мл 2,4 % раствора.

6. Для купирования гипоксии и проведения пеногашения в альвеолах с момента начала лечения больному назначается ингаляция кислорода в объеме 3—5 л/мин., пропущенного через пеногаситель. В качестве пеногасителя рекомендуется использовать антифомсилан; при его отсутствии — этиловый спирт. Следует знать, что данный спирт обладает наиболее выраженным пеногасяшим эффектом при высоких концентрациях (96%), однако в такой концентрации он может вызвать ожог верхних дыхательных путей, поэтому спирт рекомендуется развести до 70—80°.

7. Объем инфузионной терапии должен быть минимальным (200— 300 мл 5% глюкозы) и, в основном, направлен на избежание повторных пункций периферических вен.

Примечание:

а). Для повышения сократительной способности миокарда при данной патологии иногда традиционно используют внутривенное введение сердечных гликозидов быстрого действия, например, строфантин в дозе 0,5-0,75 мл 0,05% раствора на 10-20 мл физраствора, однако в последнее время накапливается все больше информации о малой эффективности данных препаратов для повышения сократительной способности миокарда на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности и высоким риском развития аритмий в первые трое суток ОИМ.

б). Для стабилизации повышенной проницаемости клеточных мембран некоторые врачи используют глюкокортикоиды (преднизолон в первоначальной дозе не менее 90-120 мг). Введение гормонов в данной ситуации целесообразно производить после нормализации ЦВД. Следует знать, что действие данных препаратов на фоне отека легких развивается медленно, выраженный клинический эффект обнаруживается не раньше, чем через 24 часа, поэтому ряд авторов вообще не рекомендуют использовать глю-кокортикоиды при данной патологии.

в). Наложение жгутов на нижние конечности вызывает депонирование крови в объеме 1—1,5 л, что с патогенетической точки зрения является хорошим подспорьем в лечении данной патологии. Однако не следует забывать, что после снятия жгутов с конечностей, особенно если они находились от часа и более, у больного может возникнуть подобие «синдрома включения» (см. тему. СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ), и все проведенное ранее лечение может оказаться неэффективным.

Исходя из этого, подход к наложению жгутов должен быть дифференцированным: их использование оправдано на этапе доврачебной помощи, но не в условиях стационара.

Лечение данной патологии необходимо проводить под постоянным контролем ЦВД и почасового диуреза. После выведения больного из критического состояния показано проведение коррекции КЩС и уровня электролитов, особенно калия, потеря которого неизбежна при любых гипоксических состояниях

Источник

Неотложная помощь при острой левожелудочковой недостаточности

Проф. д.м.н. Верткин А.Л., к.м.н. Тополянский А.В.

Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи, Москва,

Московский государственный медико-стоматологический университет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Острая левожелудочковая недостаточность – клинический синдром, обусловленный пропотеванием тканевой жидкости сначала в интерстициальную ткань легких (сердечная астма), а затем в альвеолы (отек легких).

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

Отек легких – грозное осложнение многих заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых. Острое нарушение сократительной способности миокарда левого желудочка ведет к тому, что он не в состоянии перекачать в аорту всю кровь, поступающую из левого предсердия, в результате чего развивается застой крови выше левого атрио-вентрикулярного отверстия, т. е. в левом предсердии и малом круге кровообращения. Острая слабость левого желудочка возникает чаще у больных инфарктом миокарда и постинфарктным кардиосклерозом, при гипертоническом кризе, при митральном и аортальном пороках. У больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы местная анестезия с использованием адреналина может провоцировать развитие острой левожелудочковой недостаточности. Токсический отек легких может также наблюдаться при острых отравлениях, пневмонии и некоторых других состояниях.

Проявлениями острой левожелудочковой недостаточности обычно являются одышка разной выраженности (вплоть до мучительного удушья), стеснение в груди, приступообразный кашель (сухой либо с отделением светлой или розовой пенистой мокротой), положение ортопноэ (в положении сидя с опущенными ногами кровь депонируется в венах большого круга кровообращения, разгружается малый круг кровообращения, облегчается дыхание). При остром застое влажные хрипы вначале могут не выслушиваться или определяется скудное количество мелкопузырчатых хрипов над нижними отделами легких; набухание слизистой мелких бронхов может сопровождаться удлинением выдоха и появлением сухих хрипов над легкими, что требует проведения дифференциального диагноза с бронхиальной астмой. Характерное проявление острой левожелудочковой недостаточности — влажные мелкопузырчатые хрипы: при сердечной астме они выслушиваются над задне-нижними отделами легких, при развернутом отеке легких — над всей поверхностью легких и на расстоянии (клокочущее дыхание). Как правило, определяется тахикардия до 140 — 150 ударов в 1 мин, артериальное давление может быть нормальным, повышенным или пониженным.

Если отек легких довольно трудно с чем-либо спутать, то при сердечной астме дифференциальный диагноз с приступом бронхиальной астмы иногда представляет определенные сложности. Важную роль при этом играют анамнестические данные: для бронхиальной астмы характерно возникновение заболевания в молодом, иногда в детском возрасте, наличие в анамнезе хронического бронхита, повторных пневмоний; сердечная астма чаще возникает в пожилом и старческом возрасте вследствие органических заболеваний сердечно-сосудистой системы или почек. При бронхиальной астме затрудненный, удлиненный, шумный выдох преобладает над вдохом, на расстоянии слышны свистящие хрипы, кашель сопровождается скудной, вязкой, трудно отделяемой мокротой, при выслушивании легких во всех участках определяются обильные сухие хрипы на фоне ослабленного дыхания с резко удлиненным выдохом. Кашель и отделение мокроты приносят больному облегчение. Для сердечной астмы более характерно затруднение вдоха; объективно выявляются признаки застоя в малом круге кровообращения; кашель с отделением мокроты не улучшает самочувствие пациента. Аускультативная картина при сердечной астме как правило более скудная, несмотря на тяжесть состояния пациента.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ.

Острая левожелудочковая недостаточность является прямым показанием для экстренной госпитализации больного в стационар. Медикаментозная терапия должна быть направлена на снижение возбудимости дыхательного центра и разгрузку малого круга кровообращения и требует на догоспитальном этапе участия терапевта или рениматолога. В зависимости от основного диагноза комплекс лечебных мероприятий может быть различным.

1. Больному придают возвышенное положение (при невыраженной картине застоя — приподнятый головной конец, при развернутом отеке легких — сидячее положение со спущенными ногами); эти мероприятия не выполняют при выраженной артериальной гипотензии. С целью депонирования крови на периферии и разгрузки малого круга кровообращения при нормальном или повышенном АД сублингвально применяют венозные вазодилататоры — нитроглицерин в дозе 0,5 мг или 0,4 -1,25 мг в виде аэрозоля каждые 10 мин либо изосорбида-динитрат 5-10 мг в таблетках или 1,25-2,5 мг в виде спрея однократно. Противопоказаниями к применению нитратов являются аллергическая реакция на них в анамнезе; выраженная гипотензия, некорригированная гиповолемия (сиситолическое АД ниже 100 мл рт.ст., диастолическое — ниже 60 мм рт.ст.); массивная тромбоэмболия в систему легочной артерии без признаков отека легких; приступ бронхиальной астмы, астматический статус; выраженный митральный стеноз; препятствия оттоку крови из левого желудочка (аортальный стеноз, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия); инсульт и хроническая церебральная дисциркуляция в стадии декомпенсации; внутричерепная гипертензия; выраженная анемия; гипертиреоз (в том числе медикаментозный); токсический отек легких; закрытоугольная глаукома.

2. Для уменьшения явлений застоя в легких при нормальном или повышенном АД прибегают к введению мочегонных средств. Наиболее эффективно внутривенное струйное введение лазикса (фуросемида). При отеке легких начальную дозу препарата (60-80 мг – 6-8 мл 1% раствора без разведения) быстро увеличивают в зависимости от эффекта предыдущего введения, при необходимости она может быть увеличена до 200 мг. Эффект препарата в первые 30 мин обусловлен его вазодилатирующими свойствами, в дальнейшем играет роль диуретическое действие.

3. При острой левожелудочковой недостаточности необходимо введение наркотических анальгетиков, оптимально — внутривенное дробное введение морфина в дозе 2-5 мг с повторным введением препарата при необходимости через 15 мин (1 мл 1% раствора доводят до 20 мл изотоническим раствором натрия хлорида и вводят по 4-10 мл). Морфин обладает свойствами венозного вазодилататора и способствует разгрузке малого круга кровообращения; кроме того, подавляя дыхательный центр, он снижает работу дыхательных мышц, что обеспечивает дополнительное уменьшение нагрузки на сердце. При нарушении ритма дыхания (дыхание типа Чейна — Стокса), угнетении дыхательного центра (дыхание становится поверхностным, менее частым, больной принимает более низкое положение в постели) морфин вводить не следует. Осторожность требуется и в тех случаях, когда характер приступа неясен (не исключена бронхиальная астма).

4. Лечение токсического отека легких включает помимо кардиотропной и мочегонной терапии специфические меры, направленные против действия причинного фактора, вызвавшего приступ (например, при отравлении газообразными веществами больного прежде всего выносят из опасной зоны). Для уменьшения повышенной проницаемости капилляров легких внутривенно вводят 60-90 мг преднизолона либо другие глюкокортикоиды.

Источник

Отек легких, острая левожелудочковая недостаточность

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Архив — Клинические протоколы МЗ РК — 2007 (Приказ №764)

Общая информация

Краткое описание

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

— 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN — 1 рабочее место в месяц

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Факторы и группы риска

Диагностика

Дифференциальный диагноз

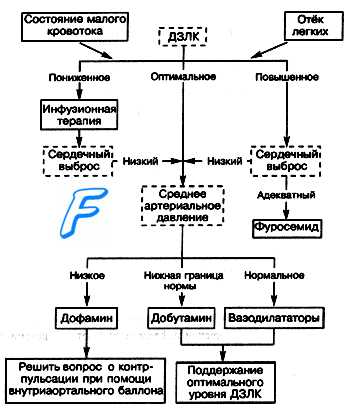

Лечение

4. Относительная нормализация артериального давления.

Информация

Источники и литература

- Протоколы диагностики и лечения заболеваний МЗ РК (Приказ №764 от 28.12.2007)

- 1.Руководство по скорой медицинской помощи. Багненко С.Ф., Верткин А.Л, Мирошниченко А.Г., Хабутия М.Ш. ГЭОТАР-Медиа, 2006 г. 2.Доврачебная помощь при неотложных критических состояниях. И.Ф. Богоявленский. Санкт-Петербург, «Гиппократ», 2003 г. 3.Секреты неотложной помощи. П. Э. Парсонз, Дж. П. Винер-Крониш. Москва, «МЕДпресс-информ», 2006 г. 4.Руководство по интенсивной терапии. Под ред. А.И. Трещинского и Ф.С. Глумчера. Киев, 2004 год. 5.Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Г.Е. Ройтберг. А.В. Струтынский. Москва, БИНОМ, 2003 год. 6. Приказ Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2004 года № 883 «Об утверждении Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств». 7. Приказ Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2005 года №542 «О внесении изменений и дополнений в приказ МЗ РК от 7 декабря 2004 года № 854 «Об утверждении Инструкции по формированию Списка основных (жизненно важных) лекарственных средств».

Информация

Заведующий кафедрой скорой и неотложной медицинской помощи, внутренних болезней №2 Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова — д.м.н., профессор Турланов К.М.

Сотрудники кафедры скорой и неотложной медицинской помощи, внутренних болезней №2 Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова: к.м.н, доцент Воднев В.П.; к.м.н., доцент Дюсембаев Б.К.; к.м.н., доцент Ахметова Г.Д.; к.м.н., доцент Бедельбаева Г.Г.; Альмухамбетов М.К.; Ложкин А.А.; Маденов Н.Н.

Заведующий кафедрой неотложной медицины Алматинского государственного института усовершенствования врачей – к.м.н., доцент Рахимбаев Р.С.

Сотрудники кафедры неотложной медицины Алматинского государственного института усовершенствования врачей: к.м.н., доцент Силачев Ю.Я.; Волкова Н.В.; Хайрулин Р.З.; Седенко В.А.

Источник