Таблетки лекарственная форма вспомогательные вещества

В настоящее время любое лекарственное вещество не поступает в организм в чистом виде. Оно имеет соответствующую своему назначению лекарственную форму, представляющую собой своеобразную композицию из действующего вещества и одного, но чаще нескольких вспомогательных материалов. Вспомогательные вещества не только помогают придать препарату нужную лекарственную форму, комплекс необходимых физико-химических свойств для правильного распределения по организму, но также могут потенцировать действие основного действующего вещества лекарственного препарата или сглаживать его побочные эффекты. Именно поэтому к выбору вспомогательных веществ нужно подходить особо тщательно. Иначе говоря, вспомогательное вещество должно применяться не вообще, но конкретно с индивидуальным препаратом. Необоснованное применение вспомогательных веществ может привести к снижению, извращению или полной потере лечебного действия лекарственного вещества. Это происходит главным образом вследствие взаимодействия лекарственных и вспомогательных веществ, при изготовлении лекарств в самой лекарственной форме или, чаще, после ее назначения больному. В основе подобных взаимодействий лежат преимущественно явления комплексообразования и адсорбции, способные резко изменить скорость и полноту всасывания действующих веществ [5].

В ходе многолетних исследований были определены требования, предъявляемые к вспомогательным веществам:

1) должны быть химически индифферентными, т.е. быть химически или физико-химически совместимыми с лекарственными веществами, упаковочными и укупорочными средствами, а также с материалами технологического оборудования в процессе приготовления лекарственных препаратов и при их хранении;

2) соответствовать медицинскому назначению лекарственного препарата, т.е. обеспечивать проявление надлежащего фармакологического действия лекарственного средства с учетом его фармакокинетики;

3) быть биологически безвредными и биосовместимыми с тканями организма, не оказывать аллергизирующего и токсического действий;

4) придавать лекарственной форме требуемые свойства: структурно-механические, физико-химические и, следовательно, обеспечивать биодоступность;вспомогательные вещества не должны оказывать отрицательного влияния на органолептические свойства лекарственных препаратов: вкус, запах, цвет и др.;

5) соответствовать степени микробиологической чистоты изготовляемого препарата по требованиям предельно допустимой микробной контаминации;

6) иметь возможность подвергаться стерилизации, поскольку вспомогательные вещества иногда являются основным источником микробного загрязнения лекарственных препаратов;

7) быть доступными и относительно дешевыми.

Качество и соответствие вышеуказанным требованиям вспомогательных материалов регулируется нормативной документацией: Государственной Фармакопеей, фармакопейными статьями или временными фармакопейными статьями на данное вещество. Использование веществ по ГОСТ или ТУ допускается, если имеется указание на применение данной квалификации вещества в фармакопейной статье на готовое лекарственное средство. Общее количество вспомогательных веществ не должно превышать 20% массы входящих в пропись лекарственных веществ. Отдельные исключения от этой нормы указаны в частных фармакопейных статьях [7].

Все вспомогательные вещества классифицируют: по происхождению, химической структуре и в зависимости от влияния на физико-химические характеристики и фармакокинетику лекарственных форм.

Классификация вспомогательных веществ:

1. По происхождению:

1.1.1. Органические (углеводы — крахмал, камеди, альгинаты; белки — желатин, коллаген; жиры — растительные масла, свиной жир).

1.1.2. Неорганические (бентониты, тальк, аэросил).

1.2. Синтетические и полусинтетические (модифицированный крахмал, полиакрилаты, ПВП, ПЭГ).

2. По химической структуре:

3. В зависимости от влияния на физико-химические характеристики и фармакокинетику лекарственных форм: стабилизирующие, солюбилизирующие, формообразующие, пролонгирующие, корригирующие, эмульгирующие.

Природные вспомогательные вещества имеют преимущество по сравнению с синтетическими благодаря их нетоксичности. Поэтому из всех вспомогательных веществ большая их часть имеет природное происхождение. Однако они имеют и существенный недостаток-подверженность микробной контаминации, поэтому лекарственные формы, особенно растворы, весьма склонны к потери качества. Кроме того, в составе микрофлоры могут обнаруживаться не только условно-патогенные, но и патогенные микроорганизмы. В этом случае использование приемлемых методов стерилизации, добавление антимикробных веществ (консервантов) в значительной мере может снизить до предельно допустимых норм микробную контаминацию природных вспомогательных веществ. В настоящее время природные вспомогательные вещества используются в качестве формообразователей (наполнителей), связующих, пролонгаторов, корригентов вкуса и т.д.

Наполнителями являются вещества, которые вводятся в лекарственную форму в качестве среды (носителя) для лекарственных веществ, входящих в малых количествах. Для каждой лекарственной формы существуют определенные наполнители. Для производства порошков чаще используют лактозу, сахар или крахмал. В состав суппозиториев вводят масло какао, парафин, воск. Инъекционные растворы тоже содержат свои формообразователи — вода очищенная, спирт, полиэтиленгликоль. В технологии производства капсул присутствуют такие наполнители, как желатин и эфиры целлюлозы.

Стабилизирующие вещества — вещества, обладающие свойствами предохранять лекарственные препараты от утраты ими качества в результате физического, химического или микробиологического воздействия. Существует деление стабилизаторов в зависимости от их действия:

1.Вещества, стабилизирующие физико-химические свойства лекарственных препаратов (к примеру, плотность или вязкость лекарственной формы) — желатоза, МЦ, натрия-КМЦ, ПВП, аэросил, твин-80.

2. Вещества, стабилизирующие микробиологические свойства лекарственных препаратов (антисептики и консерванты) — кислота сорбиновая и кислота бензойная используется в пероральных и наружных лекарственных формах, натрия метабисульфит и бензиловый спирт применяется как вспомогательное вещество в растворах для инъекций.

3. Вещества, стабилизирующие химические свойства лекарственных препаратов. К ним относят стабилизаторы рН (лимонная кислота, натрия гидрокарбонат, боратная, фосфатная буферные системы), антиокислители (натрия сульфит, унитиол, кислота аскорбиновая, токоферол), антикатализаторы-комплесообразователи (трилон-Б, ЭДТА).

Солюбилизаторы — вещества, увеличивающие растворимость трудно растворимых или не растворимых действующих веществ в лекарственной форме. В связи с этим солибизирующие вещества чаще применяются для изготовления растворов для наружного, внутреннего и инъекционного введения. Свойства данной группы вспомогательных веществ позволяет готовить лекарственные препараты с практически нерастворимыми высокоэффективными лекарственными веществами такими, как раствор ихтиола, растворы гормонов и т.д. В качестве солюбилизаторов чаще используют твин-80, рицинокс-80, ПП-40.

Пролонгирующие вещества — вспомогательные вещества, увеличивающие время нахождения лекарственных средств в организме. Они обеспечивают увеличение продолжительности действия лекарственного препарата, уменьшая скорость высвобождения действующего вещества из лекарственной формы, депонируя препарат в органах и тканях или препятствуя инактивации ферментами действующего вещества и скорости выведения его из организма. К пролонгаторам можно отнести МЦ и КМЦ (1%), полиакриламид (0,5-1%),поливинилпирролидон, коллаген и ВМС.

К корригирующим веществам относятся вспомогательные вещества, способные исправлять вкус, цвет, запах различных лекарственных веществ, что имеет большое значение в детской практике. В качестве корригирующих веществ в настоящее время предложены к применению природные и синтетические вещества — обычно в виде растворов, сиропов, экстрактов, эссенций. Из сиропов особенно распространены сахарный, вишневый, малиновый, солодковый, из подслащивающих веществ — сахароза, фруктоза, сорбит, сахарин. Наиболее перспективным является сорбит — заменитель сахарозы. Образуя вязкие растворы, он также стабилизирует многие лекарственные вещества. Также используют различные ВМС, макромолекулы которых как бы обволакивают молекулы лекарственных веществ и вкусовые рецепторы языка. К ним относятся агар, альгинаты, МЦ, пектины. Корригирующим действием обладают и эфирные масла: мятное, анисовое, апельсиновое. К корригентам цвета (красителям) относятся такие вещества, как индигокармин, кислотный красный 2С, тропеолин 00, тартразин, эозин и др. [3].

Эмульгаторы — вещества, придающие устойчивость эмульсиям. Распределяясь на поверхности раздела фаз, эта группа вспомогательных веществ препятствует коалесценции. В зависимости от типа эмульсий (прямые и обратные) существуют и соответствующие им эмульгаторы. Для прямых эмульсий типа «масло в воде» применяют натрия лаурилсульфат, желатин, декстрин, коллоиды большого молекулярного веса и др. А для обратных эмульсий типа «вода в масле»- фосфолипиды, смолы, воск, аэросил, глины, бентониты и др. [2].

К примеру, в таблеточном производстве применяются вспомогательные вещества, обладающие особыми свойствами. Они обеспечивают точность дозирования, механическую прочность, распадаемость, стабильность таблеток. Вследствие этого для технологии таблеточного производства была разработана соответствующая особая классификация вспомогательных материалов, разделяющая их на группы в зависимости от назначения.

Классификация вспомогательных веществ, применяемых в производстве таблеток:

1. Наполнители (разбавители).

2. Связывающие вещества.

3. Разрыхляющие вещества:

3.3. Улучшающие смачиваемость и водопроницаемость.

Источник

Электронный учебник

Содержание

Глава 2. Таблетки (Tabulettae)

2.5. Основные группы вспомогательных веществ в производстве таблеток

| Группы | Вещества | Количество, % (от общей массы) | |

|---|---|---|---|

| Наполнители – вещества, добавляемые к основному составу для изменения свойств или (и) удешевлению материала (крахмал, глюкоза, сахароза, лактоза (молочный сахар) магния карбонат основной и др.)»>Наполнители (разбавители) | Крахмал, глюкоза, сахароза, лактоза (молочный Сахара – синоним понятия углеводы, т.к. многие из первых открытых углеводов имели сладкий вкус (глюкоза, фруктоза и др.)»>сахар) магния карбонат основной, магния окись, натрия хлорид, натрия гидрокарбонат, глина белая (каолин), Желатин – продукт частичного гидролиза коллагена – распространенного в природе вещества белковой природы, образующего главную составную часть соединительной ткани позвоночных (прежде всего в коже, костях, сухожилиях, рогах, копытах). В основе его молекулы лежит полипептидная цепь, образуемая 19 аминокислотами, основными из которых являются глицин (до 30%), а также аланин, пролин, гидроксипролин, глутамин. Коллаген костей и шкур подвергают мацерации и очистке кислотами или щелочами, которые расщепляют его гидролитически на практически неразветвленные аминокислотные цепочки различной длины, то есть желатин. В зависимости от длины цепи, желатин имеет молекулярную массу от 40 000 до 100 000. Применяющийся способ разложения определяет природу конечного продукта, обозначаемого как желатин А (кислотный) или желатин В (щелочной). Эти типы отличаются между собой по некоторым физико-химическим показателям. В производстве фармацевтических капсул используют смеси желатинов А и В. Смесь позволяет получить массы для изготовления оболочек капсул с наиболее оптимальными реологическими характеристиками (в частности по показателям прочности, вязкости, рН, содержанию железа и др.)»>желатин, Целлюлоза, -и, ж. – полисахарид, образованный соединением молекул глюкозы. Скрепляет стенки растительных клеток. Синоним – клетчатка»>целлюлоза микрокристаллическая (МЦК), Метилцеллюлоза – [С6Н7О2(ОН)3–х(ОСН3)х]n, простой метиловый эфир целлюлозы. Наибольшее техническое значение имеет водорастворимая метилцеллюлоза (степень замещения g = 140–200, содержание групп – OCH3 23,5–33%) – твердое вещество белого цвета, без запаха и вкуса; плотность 1,29–1,31 г/см 3 , tпл = 290–305°С. В промышленности метилцеллюлозу получают реакцией щелочной целлюлозы с хлористым метилом CH3Cl»>метилцеллюлоза (МЦ), натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (Na КМЦ), кальция карбонат, кальция фосфат двузамещенный, глицин (аминоуксусная кислота), декстрин, амилопектин, ультраамилпектин, сорбит, маннит, пектин и др. | Не нормируется | |

| Вещества связывающие – вспомогательные вещества, входящие в состав таблетируемой (пилюльной) массы для придания ей необходимой вязкости. ГФ для производства таблеток в качестве В.С. разрешает: воду, этиловый спирт, желатин, крахмал, поливиниловый спирт, поливинилпирролидон, метилцеллюлозу, оксипропилметилцеллюлозу, карбоксиметилцеллюлозу и др.)»>Связывающие | Вода очищенная, спирт этиловый, крахмальный клейстер, Сахара – синоним понятия углеводы, т.к. многие из первых открытых углеводов имели сладкий вкус (глюкоза, фруктоза и др.)»>сахарный Сироп – концентрированный сахарный раствор или смесь отдельных сахаров (сахарозы, глюкозы, фруктозы, мальтозы) в воде или в натуральном фруктовом соке. Содержание сахара в сиропе обычно колеблется от 40 до 80%»>сироп, растворы: карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), оксиэтилцеллюлозы (ОЭЦ), оксипропилметилцеллюлозы (ОПМЦ); поливиниловый спирт (ПВС), поливинилпирролидон (ПВП), альгиновая кислота, натрия альгинат, Желатин – продукт частичного гидролиза коллагена – распространенного в природе вещества белковой природы, образующего главную составную часть соединительной ткани позвоночных (прежде всего в коже, костях, сухожилиях, рогах, копытах). В основе его молекулы лежит полипептидная цепь, образуемая 19 аминокислотами, основными из которых являются глицин (до 30%), а также аланин, пролин, гидроксипролин, глутамин. Коллаген костей и шкур подвергают мацерации и очистке кислотами или щелочами, которые расщепляют его гидролитически на практически неразветвленные аминокислотные цепочки различной длины, то есть желатин. В зависимости от длины цепи, желатин имеет молекулярную массу от 40 000 до 100 000. Применяющийся способ разложения определяет природу конечного продукта, обозначаемого как желатин А (кислотный) или желатин В (щелочной). Эти типы отличаются между собой по некоторым физико-химическим показателям. В производстве фармацевтических капсул используют смеси желатинов А и В. Смесь позволяет получить массы для изготовления оболочек капсул с наиболее оптимальными реологическими характеристиками (в частности по показателям прочности, вязкости, рН, содержанию железа и др.)»>желатин и др. | Не нормируется Рекомендуется 1-5% | |

| Разрыхляющие: | |||

| Набухающие | Крахмал пшеничный, картофельный, кукурузный, рисовый, пектин, Желатин – продукт частичного гидролиза коллагена – распространенного в природе вещества белковой природы, образующего главную составную часть соединительной ткани позвоночных (прежде всего в коже, костях, сухожилиях, рогах, копытах). В основе его молекулы лежит полипептидная цепь, образуемая 19 аминокислотами, основными из которых являются глицин (до 30%), а также аланин, пролин, гидроксипролин, глутамин. Коллаген костей и шкур подвергают мацерации и очистке кислотами или щелочами, которые расщепляют его гидролитически на практически неразветвленные аминокислотные цепочки различной длины, то есть желатин. В зависимости от длины цепи, желатин имеет молекулярную массу от 40 000 до 100 000. Применяющийся способ разложения определяет природу конечного продукта, обозначаемого как желатин А (кислотный) или желатин В (щелочной). Эти типы отличаются между собой по некоторым физико-химическим показателям. В производстве фармацевтических капсул используют смеси желатинов А и В. Смесь позволяет получить массы для изготовления оболочек капсул с наиболее оптимальными реологическими характеристиками (в частности по показателям прочности, вязкости, рН, содержанию железа и др.)»>желатин, МЦ, NaКМЦ, амилопектин, ультраамилопектин, агар-агар, альгиновая кислота, калия и натрия альгинат и др. | Не нормируется | |

| Газообразующие | Смесь натрия гидрокарбоната с лимонной или винной кислотой и др. | Не нормируется | |

| Улучшающие смачиваемость и водопроницаемость | Крахмал пшеничный, картофельный, кукурузный, рисовый, Сахара – синоним понятия углеводы, т.к. многие из первых открытых углеводов имели сладкий вкус (глюкоза, фруктоза и др.)»>сахар, глюкоза, твин-80 и др. | Не нормируется Твин-80 не более 1% | |

| Вещество антифрикционное – вспомогательное вещество, входящее в состав таблетируемой массы для уменьшения трения между частицами, а также частиц с поверхностью пресс-инструмента. В.А. в свою очередь делятся на скользящие (крахмал, тальк, коалин, аэросил и др. ) и смазывающие (жиры, жирные кислоты и их соли, вазелиновое масло, твин-80, ПЭО-4000)»>Антифрикционные: | |||

| Скользящие | Крахмал, тальк, полиэтиленоксид-4000, аэросил и др. | Тальк не более 3%, аэросила не более 10 %, стеариновой кислоты, кальция и магния стеарата не более 1% | |

| Вещества смазывающие – вспомогательные вещества, добавляемые в состав таблеточной массы для снижения силы выталкивания таблетки из матрицы после прессования»>Смазывающие | Стеариновая кислота, кальция и магния стеарат и др. | ||

| Противоприлипающие | Крахмал, тальк, полиэтиленоксид-4000, стеариновая кислота, кальция и магния стеарат и др. | ||

| Пленкообразователи | Ацетилфталилцеллюлоза (АФЦ), МЦ, ОПМЦ, ПВП, ПВС, этилцеллюлоза и др. | Не нормируется | |

| Корригенты – группа вспомогательных веществ, которые применяются для исправления вкуса, цвета и запаха различных лекарств»>Корригенты: | |||

| Вкуса | Сахара – синоним понятия углеводы, т.к. многие из первых открытых углеводов имели сладкий вкус (глюкоза, фруктоза и др.)»>Сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, ксилит, маннит, сорбит, аспаркам, глицин, дульцин и др | Не нормируется | |

| Запаха | Масла эфирные – смесь летучих душистых веществ разных классов органических соединений, преимущественно терпенов, и их производных, которые содержат кислород, реже ароматические и алифатические соединения»>Эфирные масла, концентраты фруктовых соков, цитраль, ментол, ванилин, этилванилин, фруктовые эссенции и др. | То же | |

| Цвета | Красители | Индигокармин, кислотный красный 2С, тропеолин 00, тартразин, эозин, руберозум, церулезум, флаварозум, хлорофилл, каротин и др. | –»– |

| Пигменты | Титана двуокись, карбонат кальция, гидрооксид железа, оксид железа, уголь активированный, глина белая и др. | –»– | |

| Пластификаторы – вещества, придающие необходимую эластичность оболочкам капсул. Наиболее широко для этих целей используется глицерин, могут также применяться сорбит, полиэтиленгликоли, ряд других веществ или их композиций. Количество пластификаторов может достигать 50% от общей массы капсул»>Пластификаторы | Глицерин, твин-80, вазелиновое масло, кислота олеиновая, полиэтиленоксид-400, пропиленгликоль и др. | Твин-80 не более 1 % | |

| Пролонгаторы и вещества для создания гидрофобного слоя | Воск белый, масло подсолнечное, масло хлопковое, монопальмитин, трилаурин, парафин и др. | Не нормируется | |

| Растворитель – индивидуальное химическое соединение или смесь, способная растворять газообразные, жидкие и твердые вещества, т. е. образовывать с ними однородные (однофазные) системы»>Растворители | Вода очищенная, спирт этиловый, ацетон, хлороформ, аммиак, кислота хлористоводородная и др. | Не нормируется | |

Тальк – один из представителей типа пластинчатых силикатов, в основе которых лежат слои плотнейшей гексагональной упаковки. Слои связаны друг сдругом остаточными ван-дер-ваальсовыми силами, наислабейшими изо всех химических связей. Благодаря этому свойстиу и высокой Дисперсность – характеристика размеров частиц дисперсной фазы, выраженная величиной удельной поверхности либо величиной, обратно-пропорциональной среднему диаметру частиц»>дисперсности частиц они способны к Деформация – изменение первичной формы и размеров образца материала»>деформации и хорошему скольжению.

Красители, разрешенные к применению в фармацевтической технологии, делятся на следующие группы:

- минеральные пигменты (титана диоксид, железо оксид). Они используются в виде тонкоизмельченных порощков;

- красители природного происхождения (хлорофилл, каротиноиды).Они имеют следующие недостатки: низкая красящая способность, малая стойкость к свету, окислителям и восстановителем, к изменению рН, температурным воздействием.

Широкое применение в фармацевтической промышленности нашли синтетические красители: индиго-кармин, тартразин, тропеолин 00, кислотный красный 2С и др.

Окрашенные материалы на основе сахарозы – руберозум, флаворозум, церулезум были разработаны в ГНЦЛС под руководством проф. Ясницкого Б.Г.

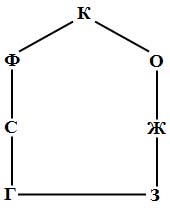

Известно, что видимый спектр радуги состоит из семи цветов, причем цвета расположены в строгой последовательности: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Для лучшей ориентации с целью получения любого цвета из двух соседних цветов существует «неписаное» правило в виде диаграммы:

Например, для получения зеленого цвета нужно смешать желтый и голубой красители.

Источник