Субдуральная гематома первая помощь

Субдуральная гематома (СДГ) представляет собой скопление крови в субдуральном пространстве между внутренней стороной твердой мозговой оболочки и поверхностью мозга. Определение «острая субдуральная гематома» варьирует от автора к автору. По определению Маршалла они считаются «острыми» в течение первых 24 часов после травмы, «подострыми» на 2-7 сутки и «хроническими» спустя 14 суток после травмы.

а) Патогенез. Основными причинами острой субдуральной гематомы (оСДГ) у молодых пациентов являются дорожно-транспортные происшествия, а в пожилой возрастной группе — падения с высоты. Частой причиной является жестокое обращение с детьми.

«Чистая» острая субдуральная гематома (оСДГ) не типична. Разрыв корковых артерии или переходных вен мозга после незначительной травмы является наиболее частой причиной этих случаев.

Причиной формирования большинства острой субдуральной гематомы (оСДГ) являются другие внутричерепные повреждения (разрывы сосудов коры либо артерий или вен ушибленной поверхности головного мозга). Сопутствующие интракраниальные повреждения обнаруживаются примерно у половины пациентов с ШКГ 3-15 баллов. У пациентов с ШКГ 8 баллов или ниже, доля таких повреждений увеличивается до 60-80%. Большинство из них представлены ушибами и/или травматическими внутримозговыми гематомами. Травматическое субарахноидальное кровоизлияние (тСАК) можно наблюдать в 10-20% случаев.

Поскольку большинство из этих поражений являются результатом несчастных случаев с высокой скоростью, особенно часты экстракраниальные травмы (средней зоны лица, органов грудной и брюшной полости, конечностей).

Большинство острой субдуральной гематомы (оСДГ) находятся в супратенториальной части в лобно-височно-теменной области. Межполушарные СДГ редки. Инфратенториальные оСДГ составляют менее 1% всех случаев.

б) Эпидемиология. На основании данных разных исследований, острая субдуральная гематома (оСДГ) возникают примерно у 10% всех пациентов с черепно-мозговой травмой. У коматозных больных частота составляет около 20%. Собственные данные автора по 1136 пациентам с тяжелыми травмами головы показали возникновение в 18,4% случаях изолированной травмы головы и 30,4% сочетанной травмы. оСДГ могут возникнуть в любом возрасте, но преимущественно у молодых мужчин в возрасте 30-50 лет.

в) Клинические признаки острой субдуральной гематомы (оСДГ). Как и при эпидуральной гематоме, голова должна быть исследована для выявления местных травм таких как кровоподтеки, ссаднения кожи и подапоневротические отеки.

В связи с тем, что тяжелая первичная травма головного мозга присутствует у большинства пациентов с оСДГ, чаще всего они поступают уже в коме. На момент поступления 37-80% всех пациентов имеют ШКГ 8 баллов и менее. Светлый промежуток наблюдается в менее чем 20% всех случаев. Почти у 50% всех поступивших в стационар с острой субдуральной гематомой зрачки изменены. Как и при других гематомах, вторичное ухудшение проявляется снижением показателя ШКГ, расширением ипсилатерального зрачка и контралатеральным гемипарезом с последующими клиническими признаками дислокационного синдрома.

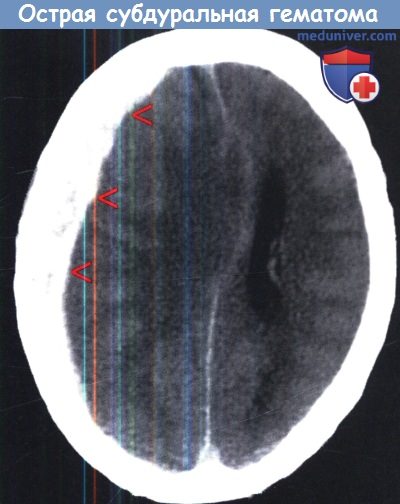

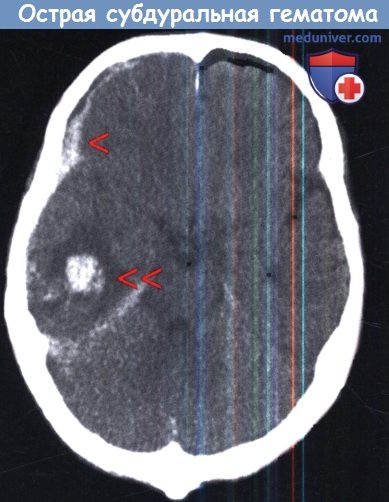

г) Диагностика. Как и во всех случаях травмы КТ является методом выбора. В типичных случаях может быть выявлено двояковыпуклое объемное образование, пониженной плотности под внутренней стороной черепа в лобно-височной области. Вполне типично расширение гематомы в сильвиеву борозду. Как уже упоминалось, инфратенториальная оСДГ очень редкая находка. КТ не только выявляет саму оСДГ, но и сопутствующие внутричерепные повреждения.

д) Операция при острой субдуральной гематоме (оСДГ):

1. Показания. Как для эпидуральной гематомы, рандомизированные контролируемые исследования, сравнивающие результаты хирургического и нехирургического лечения отсутствуют. Таким образом, показания к операции также зависят от клинического состояния, неврологического статуса и данных КТ. Толщина и объем гематомы, степень смещения срединных структур и компрессия базальных цистерн тесно связаны с исходом. Гематомы с толщиной более 10 мм или гематомы, вызывающие смещение срединных структур более чем на 5 мм, должны удаляться независимо от состояния пациента.

Хирургическая эвакуация гематомы должна быть выполнены как можно скорее, потому что как и при ЭДГ задержка в операции обычно ухудшает конкретный исход. При небольшой гематоме, но клиническом ухудшении имеются хорошие показания к операции. В принципе рекомендуется измерение ВЧД у всех пациентов в коматозном состоянии и прооперированных по поводу оСДГ. Возраст (как и во всех случаях ЧМТ) является четким предиктором исхода у пациентов с оСДГ, различные исследования были акцентированы на результатах операций по поводу оСДГ у пожилых пациентов. На основании полученных данных можно утверждать, что хорошие функциональные результаты у коматозных больных в возрасте старше 70 лет очень маловероятны. Таким образом, при оценке показаний этот факт также необходимо учитывать.

2. Общие хирургические принципы. Существуют различные методы эвакуации острой субдуральной гематомы (оСДГ). Чаще применяются трефинации, краниотомия и краниоэктомия (с дополнительной дуропластикой или без нее) и подвисочная декомпрессия. Очень немногие исследования посвящены перспективной оценке влияния этих различных хирургических методов на результат. Единственно, что можно извлечь из этих данных является то, что эвакуация оСДГ через трефинацию, как правило, не самый лучший вариант.

В нашем учреждении для эвакуации острой субдуральной гематомы (оСДГ) в типичной локализации используется большой стандартизированный «травма-лоскут» (то есть большая лобно-височно-теменная базальная трепанация черепа). Вполне понятно, что кожный и костный лоскут, а также вскрытие оболочки должны быть достаточно большими (поэтому для выявления всех источников кровотечения, а также снижения ВЧД должны быть визуализированы лобно-боковая, височная и теменная кора). После удаления костного лоскута и открытия ТМО удаление гематомы выполняется путем аспирирования и отмывания. Мы обычно резецируем только сильно ушибленные части мозга, также удаляя сгустки в лобной и височной области.

Если мозг расслаблен, и нет тенденции к отеку, мы имплантируем паренхиматозный датчик ВЧД и завершаем операцию с тщательным гемостазом, ушиванием ТМО, реимплантацией костного лоскута и ушиванием мягких тканей. Если же мозг имеет тенденцию к набуханию (основное правило: достижение уровня ТМО в конце интракраниальной части операции) мы выполняем дуропластику и удаляем костный лоскут.

3. Послеоперационные меры предосторожности. Как и во всех случаях травматических гематом, после операции для оценки полноты удаления гематомы и исключения рецидива должна быть выполнена контрольная КТ.

4. Результаты. С учетом того, что большинство пациентов с острыми травматическими субдуральными гематомами (оСДГ) имеет тяжелую первичную травму, результат в целом хуже, чем у пациентов с эпидуральной гематомой. Клиническое состояние, начальный неврологический статус, длительность вклинения и сопутствующие внутричерепные поражения являются чрезвычайно значимыми предикторами исхода. В целом смертность у коматозных больных колеблется от 45 до 70%, с частотой хорошего функционального результата от 10 до 20%.

вызывающей компрессию ипсилатерального желудочка и смещение средней линии.

б — Острая субдуральная гематома над правым полушарием мозжечка.

сопровождающаяся ушибом височной доли (двойная красная стрелка).

А. После разреза кожи головы и удаления костного лоскута напряженная синеватая твердая мозговая оболочка указывает на наличие гематомы.

Б. После вскрытия ТМО. В. После удаления большей части гематомы.

Обратите внимание на красный цвет поверхности мозга, связанный с травматическим субарахноидальным кровоизлиянием и несколькими ушибами мозга.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

5.5. субдуральная гематома

5.5. субдуральная гематома

Острая травматическая субдуральная гематома – скопление крови в пространстве между внутренним листком твердой мозговой оболочки и сосудистой оболочкой головного мозга. У пациентов с острой травматической субдуральной гематомой обычно обнаруживают значительно большее первичное повреждение головного мозга, чем у пациентов с эпидуральной гематомой, поэтому результаты лечения этой группы больных значительно хуже.

Патофизиология

Гематома является следствие травмы, например перелома черепа.

Первичный осмотр

• Оцените качество дыхания пациента.

Нарушения в дыхании могут указывать на серьезные неврологические проблемы.

• Выполните неврологическую оценку, отметьте уровень сознания пациента, афазию, способность членораздельно произносить слова.

• Проверьте жизненно важные параметры пациента, отметьте наличие или отсутствие гипотонии, тахикардии, брадипноэ или тахипноэ, степень гипоксии.

• Проверьте историю болезни пациента, выявите наличие в недавнем анамнезе ран или травм, сопровождаемых потерей сознания.

• Узнайте, испытывает ли пациент головную боль, слабость, тошноту, рвоту.

• Оцените наличие у пациента раздражительности, беспокойства, изменений поведения, свидетельствующих об увеличении внутричерепного давления.

Первая помощь

• Обеспечьте пациенту постельный режим.

• Обеспечьте дополнительный доступ кислорода, подготовьте пациента к эндотрахеальной интубации и при необходимости – к ИВЛ.

• Отправьте кровь на анализ ее газового состава.

• Подготовьте пациента к выполнению магнитно-резонансной томографии.

• По показаниям врача введите:

• мочегонные средства для уменьшения отека головного мозга;

• слабительные для предупреждения напряжения;

Последующие действия

• В большинстве случаев при острой субдуральной гематоме необходимо экстренное оперативное вмешательство – краниотомия, удаление гематомы. В послеоперационном периоде необходима интенсивная терапия с поддержкой витальных функций и контроль уровня внутричерепного давления с применением маннитола, вентрикулярного дренажа, барбитуратов, гипервентиляции.

Превентивные меры

• Проводите профилактические беседы о соблюдении личной безопасности, в частности о том, что при езде в автомобиле необходимо пользоваться ремнями безопасности и по возможности приобретать машины с подушками безопасности.

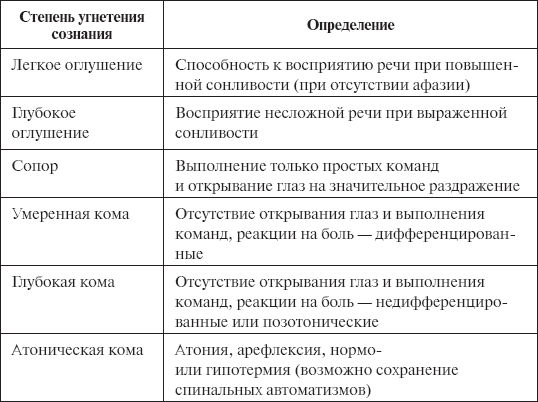

Степени угнетения сознания (по А.Н. Коновалову и соавт., 1998)

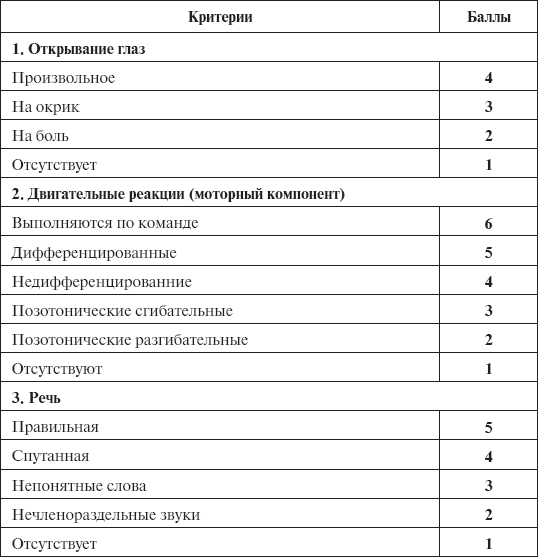

Степень нарушения сознания может быть оценена по шкале комы Глазго (см. таблицу 5). По этой шкале производится оценка трех показателей: речевой продукции, реакции на боль и открывания глаз. Оценку каждого типа ответа выполняют независимо от других. Сумма трех ответов определяет глубину расстройств сознания. Уровень комы может варьировать от 3 баллов (атоническая кома) до 15 (ясное сознание).

Шкала комы Глазго

Несмотря на современные технологические возможности, динамическая неврологическая оценка продолжает оставаться одним из наиболее простых и важных способов мониторинга адекватности интенсивной терапии. Данные инструментальных методов всегда должны рассматриваться только в сопоставлении с клинической картиной. Нарастание степени угнетения сознания, глубины двигательных и тонических расстройств, увеличение числа симптомов выпадения функций черепно-мозговых нервов отражают неэффективность терапии.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

5.4. Эпидуральная гематома

5.4. Эпидуральная гематома Гематома эпидуральная – локальное скопление крови в пространстве между внутренней поверхностью черепа и наружным листком твердой мозговой оболочки (эпидуральное пространство).ПатофизиологияЭпидуральная гематома является следствием травмы,

5.6. Внутримозговая гематома

5.6. Внутримозговая гематома Внутримозговая гематома, или травматическое внутримозговое кровоизлияние, это возникшее в результате сильного удара кровоизлияние в ткань мозга. Обычно диагноз ставят на основании компьютерной томографии головного мозга. Внутримозговая

Источник

Субдуральная гематома

Субдуральная гематома – разновидность гематомы, которая, как правило, ассоциируется с черепно-мозговой травмой, вследствие которой кровь скапливается между твердой и паутинной оболочками мозга. Субдуральный отек и кровоизлияние оказывают давление на мягкие ткани головного мозга, вызывая ряд осложнений. Образование возникает в острой форме, но если не было оказано лечение, развивается хроническая субдуральная гематома.

Классификация гематом субдурального типа

Субдуральная гематома, лечение которой должно быть своевременным, это не просто большая шишка на голове, а опасная патология, приводящая к тяжелым патологическим последствиям. Особенность данного вида гематомы заключается в том, что обширное кровоизлияние возникает как в той части черепа, где произошло травмирование, так и в зеркальном отражении, с противоположной стороны.

Субдуральные гематомы делятся на 3 типа:

- острая гематома;

- подострая субдуральная гематома;

- хроническая.

Острая гематома субдурального типа возникает через сутки-двое после получения травмы. Подострое кровоизлияние проявляется через 5-14 дней, а хронический тип гематомы может возникнуть через несколько недель или даже месяцев. Острая форма гематомы появляется по причине тяжелой травмы головы, поэтому кровотечение наблюдается обширное и стремительное.

Гематома головного мозга появляется не только по причине механического повреждения черепной коробки, но и вследствие небольших кровоизлияний в головном мозге, вызванных нарушением целостности стенок кровеносных сосудов. А данное явление может быть вызвано рядом различных факторов, например, развитием аневризмы кровеносных сосудов головного мозга, атеросклерозом, гипертонией.

В большинстве случаев, появление субдуральной гематомы связано с травмами в автомобильных авариях, когда при ударе человек бьется головой о твердые части салона. Нередки случаи, когда черепно-мозговая травма с последующим образованием гематомы возникала из-за падения с высоты на голову человека тяжелого или острого предмета. В зоне риска находятся спортсмены, которые могут неудачно приземлиться или упасть.

Как проявляется субдуральная гематома?

Патологическое скопление большого количества крови в оболочках головного мозга отличается различной вариацией симптоматической картины. Какие именно признаки будут присутствовать у человека, зависит от размера гематомы, степени тяжести травмы, наличия у пациента сопутствующих заболеваний.

Субдуральная гематома характеризуется тем, что у человека наступают светлые промежутки – небольшие временные отрезки, во время которых все симптомы патологии исчезают, и человек чувствует себя хорошо. Это один из факторов, почему многие пациенты своевременно не обращаются за медицинской помощью. При развитии гематомы головного мозга, которая протекает в хронической стадии, светлый промежуток с отсутствием симптоматики может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Основные признаки субдуральной гематомы головного мозга:

- частые перепады артериального давления;

- изменение сознания;

- головные боли;

- эмоциональное возбуждение;

- судорожные припадки;

- рвотные позывы;

- расширение зрачка (мидриаз) на стороне появления гематомы.

Сильная головная боль, приводящая к рвоте, в большинстве случаев, без чувства тошноты – основные признаки развития гематомы.

Субдуральная гематома опасна своими последствиями. Данный вид кровоизлияния представляет собой угрозу для здоровья и жизни человека. Прогноз без своевременного лечения неблагоприятный. Учитывая тот факт, что субдуральная гематома возникает по причине черепно-мозговой травмы, повреждение мягких тканей усугубляется скоплением большого объема крови.

Увеличивающаяся в размерах субдуральная гематома начинает сдавливать структуры головного мозга и может привести к защемлению его ствола. Какие именно центры головного мозга пострадают от субдуральной гематомы, зависит от многих факторов, в частности, какая область головы была травмирована, какова площадь гематомы, есть ли у пациента другие заболевания и патологические процессы в организме.

Субдуральная гематома проходит три стадии своего развития:

- На первом этапе, когда между оболочками головного мозга только начинает формироваться новообразование и заполняться кровью, человек может испытывать сильные, периодические головные боли, не исключается потеря сознания. Может развиться ретроградный тип амнезии, пациент жалуется на шум в ушах.

- Вторая стадия развития – происходят нарушения в работе центральной нервной системы, возможны изменения психического характера. К сожалению, не все люди обращают на это внимание и не обращаются за помощью, а сильные головные боли оправдывают недавней тяжелой травмой головы.

- Третья стадия развития гематомы характеризуется тяжелыми изменениями неврологического характера, и если вовремя не провести операцию, патологические изменения будут носить необратимый характер.

Методы диагностики

Диагностируется субдуральная гематома головного мозга путем неврологического обследования пациента. Для подтверждения первичного диагноза, определения размера гематомы и наличия осложнений, проводится МРТ и КТ.

Субдуральная гематома на КТ.

Методы лечения

Субдуральная гематома требует немедленной госпитализации пациента и оказания правильного, своевременного лечения.

Не исключается применение консервативных методов лечения субдуральной гематомы. Положительная динамика от приема медицинских препаратов будет только в том случае, если гематома еще не успела достичь больших размеров, а симптоматическая картина слабо выражена. Консервативный метод состоит из комплекса мероприятий, направленных на восстановление кровообращения в мягких тканях головного мозга и нормализацию процесса метаболизма.

Так как консервативная терапия не всегда дает положительный результат, предпочтительным методом лечения субдуральной гематомы является ее удаление путем хирургического вмешательства. Пациенту проводится трепанация – вскрытие черепной коробки, с последующим удалением гематомы. Излишки крови выводятся через шприц, либо используется метод промывания полости между оболочками мозга физиологическим раствором. После удаления кровяного сгустка, черепной коробке возвращается ее целостность, с установкой специального дренажа, для предупреждения повторного скопления крови.

Трепанация черепа – это срочная мера, к которой прибегают в тех случаях, когда субдуральная гематома начала давить на мягкие ткани головного мозга, а у пациента присутствуют признаки тяжелых нарушений неврологического характера.

Если патология была обнаружена на ранних стадиях своего развития, есть время подготовить пациента к малоинвазивному вмешательству, которое имеет ряд преимуществ перед хирургической операцией – минимизирует риск осложнений. Эндоскопический метод удаления субдуральной гематомы головного мозга заключается в том, что в черепной коробке делается небольшое отверстие, через которое с помощью специальных инструментов удаляются кровяные сгустки. Минус данного метода заключается в невозможности удалять обширные гематомы, так как отверстия в черепе может быть недостаточно, чтобы обследовать всю гематому и полностью удалить все кровяные сгустки.

После операции по удалению гематомы пациент проходит реабилитационный период, во время которого ему назначаются антибактериальные препараты и средства для улучшения кровотока и процесса метаболизма в головном мозге.

Субдуральная гематома – крайне опасное заболевание, способное привести к полной инвалидности человека и нередко являющееся причиной летального исхода. Обращаться к врачу необходимо безотлагательно, как только проявились первые признаки патологии.

Источник