Особенности организации и устройства хирургического стационара

Принцип соблюдения правил асептики и антисептики лежит в основе организации хирургического стационара. Это необходимо для профилактики раневой инфекции, создания максимума условий для выполнения операций, обследования и послеоперационного ухода за больными.

Основные структурные подразделения хирургического стационара включают приёмное отделение, лечебно-диагностические отделения и операционный блок.

Приёмное отделение (приёмный покой) предназначено для приёма пациентов, направленных из амбулаторных лечебных учреждений (поликлиники, здравпункта и пр.), доставленных машинами скорой или неотложной помощи, или обращающихся за помощью самостоятельно.

Устройство приёмного отделения

Приёмное отделение должно иметь следующие помещения: вестибюль, регистратура, справочное бюро, смотровые кабинеты. В крупных многопрофильных больницах, кроме этого, должны быть лаборатория, изоляторы, диагностические кабинеты, палаты, где больных лечат и обследуют в течение нескольких часов для уточнения диагноза, а также операционные, перевязочные и реанимационный зал (противошоковая палата).

В приёмном отделении проводят регистрацию больных, врачебный осмотр, обследование, при необходимости лечение в короткий временной период, санитарно-гигиеническую обработку. Из него больных транспортируют в лечебно-диагностические отделения. В приёмном покое работают врач и медицинская сестра.

Обязанности медицинской сестры

• Оформление истории болезни на каждого поступающего больного (заполняет титульный лист, указывает точное время поступления, диагноз направившего учреждения). Медицинская сестра делает соответствующую запись в журнале поступления больных.

• Измерение температуры тела, осмотр кожных покровов и волосистых частей тела больного для выявления педикулёза.

• Выполнение назначений врача.

Обязанности врача приёмного отделения

• Осмотр больного и его обследование.

• Заполнение истории болезни, постановка диагноза при поступлении.

• Определение необходимости санитарно-гигиенической обработки больного.

• Госпитализация в профильное отделение с указанием вида транспортировки.

• При отсутствии показаний к госпитализации оказание необходимой амбулаторной медицинской помощи.

Необходимо отметить, что существуют различия при плановой и экстренной госпитализации.

• При плановой госпитализации врач должен на основании направления или предварительной записи определить, в какое профильное отделение госпитализировать больного, и выявить отсутствие противопоказаний к госпитализации (инфекционные заболевания, лихорадка неясного происхождения, контакт с инфекционными больными и пр.).

• При экстренной госпитализации врач должен сам осмотреть больного, оказать ему необходимую первую помощь, назначить дополнительное обследование, поставить диагноз и направить больного в профильное отделение или на амбулаторное лечение.

Санитарно-гигиеническая обработка включает следующие мероприятия.

• Гигиеническая ванна или душ.

• При обнаружении педикулёза проводят специальную обработку: мытьё с мылом под душем, стрижка волос, обработка 50% мыльно-сольвентовой пастой, дезинфекция, дезинсекция белья, одежды и обуви.

Способ транспортировки врач выбирает в зависимости от тяжести состояния пациента и особенностей заболевания. Возможны три варианта: пешком, на кресле (сидя) и на каталке (лежа).

Лечебно-диагностическое отделение хирургического профиля (хирургическое отделение)

Из приёмного отделения больные попадают в лечебно-диагностическое. Особенности устройства лечебно-диагностических отделений хирургического профиля прежде всего подчинены правилам асептики и антисептики. При планировании многопрофильных больниц учитывают особенности контингента больных, своеобразие оборудования хирургических отделений, предназначенных для обследования и лечения пациентов с определёнными заболеваниями. Кроме общих хирургических, выделяют специализированные отделения (кардиохирургические, урологические, травматологические, нейрохирургические и др.), что позволяет лечить более эффективно и предупредить возможные осложнения.

Особенности постройки и соблюдение санитарных норм. Большинство больниц строят в зелёных, наиболее экологически чистых районах. Хирургические отделения должны располагаться не на нижних этажах, по возможности палаты должны быть на одного или двух человек. На одного больного в стационаре положено не менее 7,5 м 2 площади при высоте помещения не менее 3 м и ширине не менее 2,2 м. Ориентация окон палат и лечебно-диагностических кабинетов хирургического отделения любая, но соотношение площади окон и пола должна составлять 1:6-1:7. Температура воздуха в палатах должна быть в пределах 18-20 °С, а влажность 50-55%.

Устройство. В хирургическом отделении должны быть оборудованы палаты для больных, пост палатной медицинской сестры, процедурный кабинет, чистая и гнойная перевязочные, санитарная комната, лечебные и диагностические кабинеты, кабинеты заведующего отделением и старшей медицинской сестры, ординаторская, сестринская.

Особенности уборки, мебели.Хирургическое отделение должно быть приспособлено для тщательной многократной уборки, причём обязательно влажной и с применением антисептических средств. Ежедневно утром и вечером проводят влажную уборку помещения. Стены моют и протирают влажной тряпкой 1 раз в 3 дня. Очищают от пыли верхние части стен, потолки, плафоны, протирают оконные и дверные рамы 1 раз в месяц.

В связи с необходимостью частой влажной уборки полы должны быть каменными или заливными, либо покрытыми линолеумом или кафелем. Стены выложены плиткой или покрашены краской. В операционной и перевязочной такие же требования предъявляют и к потолкам. Мебель обычно бывает изготовлена из металла или пластмассы, она должна быть лёгкой, без сложной конфигурации поверхностей, иметь колёсики для передвижения. Количество мебели следует максимально ограничить в соответствии с потребностями.

Пропускной режим. В хирургическом отделении не может быть постоянного свободного присутствия посетителей. Кроме того, необходимо контролировать их внешний вид, одежду, состояние.

Проветривание. В отделениях существует график проветривания помещений, что значительно (до 30%) снижает обсеменённость воздуха.

Спецодежда. Использование спецодежды в отделении обязательно. Раньше это всегда ассоциировалось с белыми халатами, что во многих учреждениях сохранилось до сих пор. Все работники должны иметь сменную обувь, халаты или специальные костюмы из лёгкой ткани, регулярно проходящие стирку. Оптимально использование санпропускников: сотрудники, приходя на работу, принимают душ, снимают с себя повседневную одежду и надевают костюмы (халаты). Выход в спецодежде за пределы отделения запрещён. В перевязочной, процедурном кабинете, операционной, послеоперационных палатах и отделении реанимации необходимо ношение колпаков. Ношение колпаков обязательно и для постовых медицинских сестёр, выполняющих различные процедуры у постели больного (инъекции, забор крови на анализ, постановка горчичников, дренажей и пр.).

Операционный блок — наиболее чистое, «святое» место хирургического стационара. Именно в операционном блоке необходимо наиболее строгое соблюдение правил асептики. Прошли времена, когда операционная находилась прямо в отделении. Операционный блок всегда должен располагаться отдельно, а в некоторых случаях его даже выносят в специальные пристройки, соединённые переходом с основным больничным комплексом.

Устройство операционного блока, принцип зональности

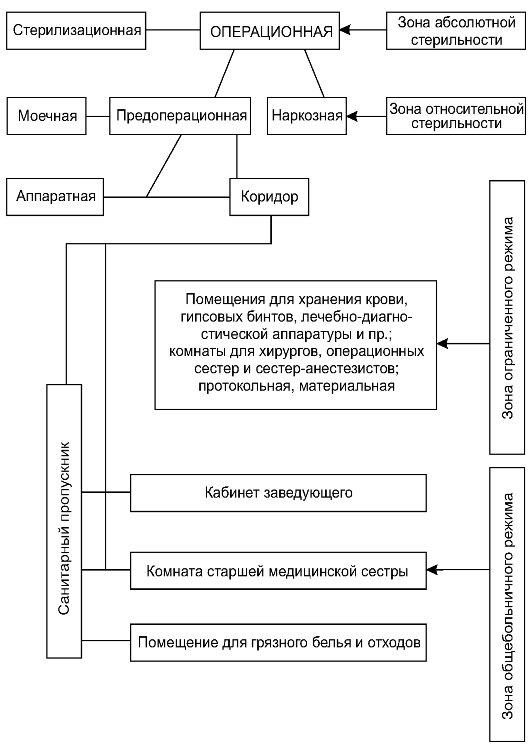

Для предотвращения загрязнённости воздуха в непосредственной близости от операционной раны при организации операционного блока соблюдают принцип зональности. Существует четыре зоны стерильности в операционной.

• Зона абсолютной стерильности.

• Зона относительной стерильности.

• Зона ограниченного режима.

• Зона общего больничного режима (нестерильная). Основные помещения операционной и их распределение по зонам стерильности представлены на рис. 2-2.

Основной принцип в работе операционного блока — строжайшее соблюдение правил асептики. В связи с этим выделяют разные виды операционных: плановые и экстренные, чистые и гнойные. При составлении расписания операций в каждой операционной их порядок определяют в соответствии со степенью инфицированности: от менее инфицированной к более инфицированной.

В операционной не должно быть ненужной мебели и техники, до минимума сокращают объём движений и хождений, вызывающих возникновение турбулентных потоков воздуха.

Важным считают ограничение разговоров. В покое за 1 ч человек выделяет 10-100 тыс микробных тел, а при разговоре — до 1 млн. В операционной не должно быть лишних людей. После операции количество микроорганизмов в 1 м 3 воздуха возрастает в 3-5 раз, а при присутствии, например, группы студентов из 5-6 человек — в 20-30 раз. Поэтому для просмотра операций устраивают специальные колпаки, используют систему видеотехники.

Виды уборки операционной

В операционной, как и в перевязочной, существует несколько видов уборки.

В начале рабочего дня — вытирание пыли с горизонтальных поверхностей, подготовка стерильного стола и необходимых инструментов.

Текущая — периодическое удаление во время операции использованного перевязочного материала и белья из тазов, помещение резецированных органов в специальные ёмкости и вынос их из операционной, постоянный контроль за чистотой помещения и устранение возникающих загрязнений: вытирание пола, столов и пр.

После каждой операции — вынос из операционной всех отработанных материалов, протирание операционного стола раствором антисептика, смена белья, освобождение бросалок, при необходимости — мытьё пола, горизонтальных поверхностей, подготовка инструментов и стерильного столика для следующей операции.

Рис. 2-2. Планировка операционного блока

В конце рабочего дня — дополнительно к предыдущему пункту обязательно проводят мытьё полов и горизонтальных поверхностей, выносят весь перевязочный материал и бельё, включают бактерицидные лампы.

Генеральная — 1 раз в неделю операционный зал или перевязочную моют с использованием антисептических растворов, обрабатывают все поверхности: пол, стены, потолки, лампы; передвижное оборудование вывозят и обрабатывают в другом помещении, а после уборки устанавливают на рабочее место.

Источник

Структура хирургической клиники

Современное хирургическое отделение — сложный комплекс, деятельность которого регламентируется определенными санитарно-гигиеническими нормами.

Организация работы приемного отделения хирургической клиники. Приемное отделение больницы является частью стационара, в котором проводят прием и регистрацию больных, осмотр, объективное обследование и первичную диагностику, санитарную обработку, транспортировку больных в лечебное отделение, осуществляют справочно-информационную работу. Кроме того, в случае необходимости в приемном отделении оказывают неотложную медицинскую помощь. От грамотности и организованности действий медицинского персонала приемного отделения часто зависит успех и результаты лечения.

Приемное отделение состоит:

несколько смотровых и диагностических кабинетов;

кабинет дежурного врача;

В приемном отделении крупных больниц или недалеко от него размещают перевязочную, а иногда и малую операционную, кабинет рентгенологических исследований и клиническую лабораторию. Вблизи должна находиться комната (склад) для хранения одежды больных, направленных на стационарное лечение. Зал ожидания предназначен для ходячих больных, их родственников и сопровождающих лиц. В нем должно быть достаточное количество стульев, на стенах информация о режиме работы отделений, дни и часы посещений, перечень продуктов, разрешенных для передачи больным. Наряду с залом ожидания размещают регистратуру. Здесь медицинская сестра приемного отделения проводит оформления документации больных, поступающих в стационар. В смотровом кабинете больного осматривает дежурный врач, здесь проводят термометрию, а иногда и другие обследования (например, электрокардиографию и т.д.). Больных с неустановленным диагнозом, временно, до установления диагноза, оставляют в диагностическом отделении, а больных с подозрением на инфекционное заболевание изолируют в изоляторе. При необходимости в процедурном кабинете больным оказывают неотложную помощь. Санитарную обработку больных, поступающих в больницу, проводят в санпропускнике.

Поступление больных в стационар и их регистрация. В зависимости от состояния больных, их или госпитализируют, или оказывают первую помощь и направляют лечиться по месту жительства. Больные, которые нуждаются в помощи в отделении реанимации, например, больные с инфарктом миокарда, поступающих в соответствующее отделение, минуя приемное отделение.

Больных, поступающих в стационар, в приемном отделении осматривает дежурный врач на наличие инфекционных заболеваний и педикулеза. Осматривают кожные покровы, волосистые участки тела, зев, измеряют температуру тела. Металлические шпатели после осмотра зева погружают в дезинфицирующий раствор. В приемном отделении надо давать преимущество использованию одноразовых шприцов. Термометры дезинфицируют 1% растворе хлорамина или 0,1% растворе дезоксана в течении 15 мин, или погружают в 3% раствор перекиси водорода на 80 мин. Клеенку кушетки, на которой осматривали больного, дважды, с интервалом 15 мин., протирают 1% раствором хлорамина или 0,5% раствором хлорной извести, прополаскивают водой и высушивают.

Особенности санитарной обработки больных с хирургической патологией в приемном отделении. При госпитализации больного в стационар в санпропускнике приемного отделения ему проводят санитарную обработку, которая включает следующие процедуры: осмотр тела для выявления инфекционных заболеваний, чесотки, трихофитии; осмотр волосистой части головы и белья больного для выявления педикулеза; при необходимости — стрижку ногтей, волос, бритья; проведение гигиенической ванны, душа или обтирания, что зависит от состояния больного; переодевания больного в чистую больничную одежду. Вопрос о необходимости санитарной обработки и ее объем решает врач.

Санпропускник должен быть оснащен всем необходимым для проведения санитарно-гигиенической обработки больного: кушетками, шкафами для чистого белья и бачками для грязного белья, мочалками для мытья больных, мылом, машинками для стрижки волос, бритвами для бритья, ножницами, воздушными и водными термометрами, мочалками и щетками для обработки ванны, специально выделенным промаркированы инвентарем (ведра, швабры) для уборки и дезинфекции помещения санпропускника, гидропультом и достаточным количеством дезинфицирующих растворов.

Структура хирургического стационара. В крупных стационарах создают хирургические отделения на 40-60 коек, а также специализированные отделения на 30-40 коек для оказания помощи больным с сосудистой, эндокринной, легочной и др. патологией. Чтобы предупредить передачу гнойной инфекции от одного к другому больного, желательно иметь чистое хирургическое отделение и отделение хирургической инфекции. Они должны быть изолированы друг от друга, иметь отдельный инвентарь, оборудование и обслуживающий персонал. Если невозможно сделать отдельные отделения для гнойных больных отводят отдельные палаты и перевязочную. В этих условиях важное значение имеет соблюдение чистоты и порядка в отделении.

Так называемые чистые и гнойные больные должны размещаться на разных этажах: больные с гнойными воспалительными заболеваниями – на 1-2 этаже стационара, а больные с плановыми хирургическими вмешательствами («чистые») над ними. Они не имеют между собой сообщений, что связано с предотвращением распространения хирургической инфекции в больнице. Хирургическое отделение рекомендуют проектировать окнами на юг, юго-восток или запад, что создает благоприятные условия для освещения палат естественным солнечным светом, с достаточной дозой бактерицидных ультрафиолетовых лучей, что позволяет снизить распространение бактериального загрязнения в стационаре.

В структуру хирургического отделения входят палаты для больных на 1-2 кровати, операционный блок, палаты интенсивной терапии или реанимации, перевязочные – 2, манипуляционная, ординаторская, кабинеты заведующего отделением и старшей медсестры, столовая, санитарный узел, бельевая и другие подсобные помещения .

Требования к личной одежды и гигиены медперсонала хирургического отделения. Основные требования к гигиене медперсонала состоят из:

обеспечение гигиены собственного тела;

надлежащий гигиенический уход за руками, включая ногтевые пластинки;

регулярная гигиеническая обработка собственных рук медперсонала;

дезинфекция рук персонала дезинфицирующими растворами;

правильное ношение медицинского гигиенической одежды (халата и шапочки) с соблюдением их гигиены;

правильный выбор и правильное ношение сменной обуви с соблюдением ее гигиены;

правильное одевание и ношение хирургической стерильной маски;

правильное надевание и ношение бахил (в операционном блоке);

правильное поведение медперсонала в перевязочной и операционной (включая дезинфекцию рук, одевание и ношение халатов, масок, бахил).

Все эти меры необходимы, прежде всего, для избежания воздушно-капельного переноса микроорганизмов.

Маски следует заменять, когда они станут влажными. Нельзя опускать их на шею, использовать повторно. Все маски должны полностью закрывать рот и нос. Высококачественные одноразовые маски намного эффективнее, чем обычные марлевые или бумажные, для предотвращения распространения переносчиков воздушной или капельной инфекции.

Защита для глаз. Защитные барьеры для глаз и лица необходимы, чтобы предохранить глаза от брызг крови или жидких выделений организма.

Халаты и фартуки. За исключением операционных или изоляторов, где стерильные халаты надевают для защиты пациента, основная цель халатов и полиэтиленовых фартуков — исключить попадание возбудителей инфекции на одежду и кожу персонала. Халаты и фартуки необходимы только при вероятности того, что влажные выделения организма загрязнят одежду или кожу. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы персонал относил стирать халаты домой.

Универсальные меры безопасности. Всех пациентов необходимо рассматривать как потенциально инфицированных ВИЧ и другими инфекциями, передающимися с кровью. Медицинскому персоналу следует помнить и применять 7 правил безопасности для защиты кожи и слизистых оболочек при контакте с кровью или жидкими выделениями организма любого пациента:

Мыть руки до и после любого контакта с пациентом.

Рассматривать кровь и жидкие выделения всех пациентов как потенциально инфицированные и работать с ними только в перчатках.

Сразу после применения помещать использованные шприцы и катетеры в специальный контейнер для утилизации острых предметов, никогда не снимать с шприцев иглодержатели с иглами и не производить никаких манипуляций с использованными иглами.

Пользоваться средствами защиты глаз и масками для предотвращения возможного попадания брызг крови или жидких выделений в лицо (во время хирургических операций, манипуляций, катетеризации и лечебных процедур в полости рта).

Использовать специальный влагонепроницаемый одежду для защиты тела от возможного попадания брызг крови или жидких выделений.

Рассматривать все белье, загрязненное кровью или жидкими выделениями, как потенциально инфицированное.

Рассматривать все образцы лабораторных анализов как потенциально инфицированные.

Безопасность медицинского персонала. Механизмы передачи инфекции от пациента к медицинскому персоналу:

Общие меры профилактики инфекций. Первичные и регулярные обследования с регистрацией состояния иммунитета и иммунизации. Обо всех инцидентах (укол иглой или порез) следует доложить руководителю и зарегистрировать в журнале; регистрации. То же относится к случаям инфицирования через контакт с пациентом. Все повреждения кожи следует закрывать водонепроницаемой повязкой.

Важный момент в профилактике ВБИ у персонала — личная гигиена. К правилам личной гигиены относятся: ежедневный душ или ванна, при этом особое внимание обращается на волосы и ногти, защита рта и носа (по возможности одноразовыми средствами защиты) и поворот головы в сторону от людей, находящихся рядом, при кашле и чихании; скрупулезное мытье рук, тщательная стирка халатов и другой личной одежды

Использование перчаток. При малейшей возможности контакта с кровью или жидкими выделениями организма, слизистыми оболочками или поврежденной кожей любого пациента, а также при наличии порезов или других повреждений собственной кожи необходимо использование перчаток. Перчатки следует менять между контактами с пациентами и после столкновения с секретами и выделениями перед обслуживанием того же пациента. Использованные перчатки должны утилизироваться в соответствии с правилами. Стерильные перчатки надевают только для выполнения стерильных процедур.

Последовательность действий при использовании стерильных перчаток.

развернуть упаковку с перчатками;

взять перчатку за отворот левой рукой так, чтобы пальцы не касались внутренней поверхности перчатки;

сомкнуть пальцы правой руки и ввести их в перчатку;

разомкнуть пальцы правой руки и натянуть на них перчатку, не нарушая ее отвороты;

завести под отворот левой перчатки 2, 3 и 4-й пальцы правой руки, уже одетой в перчатку так, чтобы 1-й палец правой руки был направлен в сторону 1-гo пальца на левой перчатке;

держать левую перчатку 2, 3 и 4-м пальцами правой руки вертикально;

сомкнуть пальцы левой руки и ввести ее в перчатку;

распрямить отворот левой перчатки, натянув ее на рукав, потом на правой с помощью 2-го и 3-го пальцев, подводя их под подвернут край перчатки;

пальцами правой руки в перчатке сделать отворот на левой перчатке, касаясь ее только с внешней стороны;

пальцами левой руки сделать отворот на правой перчатке, также касаясь ее только с внешней стороны;

снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и держа за отворот;

держать снятую с левой руки перчатку в правой руке;

левой рукой взять перчатку на правой руке за отворот с внутренней стороны и снять перчатку с правой руки выворачивая ее наизнанку;

обе перчатки (левая оказалась внутри правой) поместить в емкость с дезинфицирующим средством (если они многоразового использования) или выбросить в непромокаемый мешок.

Проведение гигиены белья и одежды больных:

основные требования к личному белью хирургического больного;

основные принципы проведения санитарной обработки обуви (тапочек) больных;

особенности изменения грязного белья и одежды больных с постельным режимом;

методы санитарной обработки нательного и постельного белья больных;

особенности уборки и дезинфекции в палате после смены белья.

Источник