- Советский строфантин

- Строфант комбе

- Описание растения

- Распространение

- Лекарственное сырье

- Внешние признаки

- Заготовка и хранение сырья

- Состав строфанта

- Химический состав строфанта

- Свойства и применение строфанта

- Фармакологические свойства строфанта

- Применение строфанта

- Строфант щенистый

- Фармакологические свойства

- Применение в медицине

- Препараты

Советский строфантин

Растения, содержащие строфантин, — различные виды лианы строфанта, произрастают только в тропических районах Африки, и все попытки найти этот гликозид в растениях умеренного пояса долгое время не давали положительного результата.

В 1911 г. немецкие ученые Тауб и Фикевирт выделили из корней кендыря коноплевого (Apocinum cannabinura L.) кристаллический гликозид цимарин, оказавшийся близким родственником строфантина. Цимарин имел одинаковый со строфантином агликон — строфантидин, и только сахарный «хвост» его был короче всего на один радикал глюкозы. Новый гликозид, как и строфантин, действовал на сердце и подобно ему быстро выводился из организма, т. е. не обладал кумулятивными свойствами. Это обстоятельство позволило во многих случаях применять цимарин вместо строфантина.

Большая работа по фармакологическому и клиническому изучению цимарина была проведена во Всесоюзном научно-исследовательском институте лекарственных и рематических растений — ВИЛАР, позволившая предложить цимарин в качестве заменителя импортного строфантина. Были также разработаны способы возделывания кендыря коноплевого, родиной которого является Северная Америка, и технология получения кристаллического цимарина из растительного сырья. Благодаря проведенной в ВИЛАР большой комплексной работе, в которой приняли участие различные специалисты: фармакологи, врачи, химики, агрономы, ботаники, — наша страна получила первый отечественный заменитель импортного строфанина.

В меньшем количестве, чем в кендыре коноплевом, цимарин обнаружен и в других видах кендыря, а также в широко применяющемся в медицинской практике горицвете весеннем (Adonis vernalis L.). Однако цимарин, обладающий многими ценными для медицинской практики свойствами, все же в фармакологическом отношении не тожествен строфантину. Поэтому поиски строфантина в растениях, способных произрастать в странах с более умеренным климатом, продолжались. Первые успехи в этом направлении были достигнуты в Советском Союзе. Сообщения о выделении строфантина из растений отечественной флоры появились у нас в печати в 1960 г. Двум группам советских ученых, работавшим независимо друг от друга с разными растениями, удалось выделить строфантин и разработать технологию промышленного производства этого ценного лекарственного вещества на базе отечественного сырья. Это была большая победа наших ученых, вписавших еще одну славную страницу в историю изучения лекарственных растений.

В Институте химии растительных веществ Академии наук Узбекской ССР в Ташкенте строфантин был выделен Н. К. Абубакировым и Р. Ш. Яматовой из кендыря андрозалистого (Apocinum androsaemifolium L.), кендыря коноплевого (Apocinum cannabinum L.) и горицвета золотистого (Adonis chrysocyanthus). В своей работе узбекские ученые исходили из факта, установленного еще при изучении гликозидов наперстянки: в растении часто содержатся более сложные гликозиды, с большим количеством сахарных радикалов, чем гликозиды, получаемые нами при экстракции растительного сырья. При этом в цельных молекулах гликозидов довольно часто концевым является радикал глюкозы. Следовательно, можно предположить наличие строфантина во всех растениях, содержащих цимарин, так как этот гликозид отличается от строфантина только тем, что у него не хватает именно этого концевого радикала глюкозы. Возможно, что он отрывается в процессе экстракции сырья или в результате других причин. Свое предположение ученые решили проверить на трех указанных выше растениях. Они обнаружили любопытные факты, противоречившие общепринятому мнению о действии ферментов на гликозиды. Считалось, что в собранном растительном сырье ферменты катализируют только реакции гидролиза — разрушения гликозидов. Поэтому рекомендовалось гликозидосодержащее растительное сырье сразу же после сбора быстро высушивать, чтобы подавить нежелательное действие ферментов и тем самым предохранить гликозиды от разрушения. При исследовании на строфантин кендыря ученые брали корни в разном состоянии: свежие, быстро высушенные при 60° я медленно высушенные на воздухе. Оказалось, что в первых двух случаях из корней удавалось выделить только цимарин, а в последнем наряду с цимарином содержался и строфантин, При медленной сушке, когда ферментная система еще продолжала действовать, происходил процесс синтеза строфантина из цимарина я глюкозы. Открытие этого явления проливает новый свет на биохимические процессы в растениях, оно представляет не только теоретический интерес, но имеет также большое практическое значение, так как намечает пути управления биосинтезом веществ в растениях.

Горицвет весенний

Иными соображениями руководствовались ученые Харьковского научно-исследовательского химико-фармацевтического института Д. Г. Колесников и Н. А. Бугрим, предпринявшие глубокое исследование химического состава горицвета весеннего — сердечного средства, широко применяющегося в современной медицинской практике.

Горицвет весенний употреблялся в русской народной медицине еще в XIV в. Первое серьезное исследование действия препаратов горицвета на человеческий организм было проведено врачом Н. А. Бубновым в клинике С. П. Боткина в 1880 г. Горицвет оказался прекрасным сердечным средством и после сообщений Бубнова о результатах клинических опытов он стал широко применяться в терапии сердечных заболеваний.

Первый гликозид из горицвета весеннего был выделен Червелло в 1882 г. Скорее всего это было не индивидуальное вещество, а смесь гликозидов горицвета и продуктов их расщепления. Многие авторы предпринимали исследования химического состава этого растения. Однако первые индивидуальные кристаллические гликозиды из горицвета весеннего — цимарин и адонитоксии — впервые были получены только в 1940 — 1947 гг. известным швейцарским исследователем Рейхштейном с сотрудниками. О возможности присутствия в траве горицвета весеннего других сердечных гликозидов ученые высказывали противоречивые мнения. Так, Рейхштейн считал, что в извлечении, из которого он выделял адонитоксин, вероятно, оставались еще какие-то сердечные гликозиды, потому что адонитоксин составлял примерно только 30% биологической активности извлечения. Другие исследователи утверждали, что, кроме адонитоксина, в подобных извлечениях никаких других гликозидов ими не обнаружено.

Столь противоречивые мнения позволяли предположить, что химия горицвета еще не исчерпана и более глубокие исследования смогут раскрыть новые тайны. Так оно и оказалось. Применяя новейшие методы исследования, Д. Г. Колесников и Н. А. Бугрим выделили из травы горицвета весеннего несколько новых гликозидов, среди которых оказался строфантин. В первых сообщениях в печати, появившихся в 1960 г., он фигурировал под названием гликозида Б, так как авторы еще не были уверены, что имеют дело со знаменитым строфантином. Дальнейшее изучение свойств гликовида Б показало, что он идентичен строфантину. Так был получен советский строфантин, а через некоторое время и налажено его промышленное производство.

Источник

Строфант комбе

Описание растения

Семена строфанта — semina strophanthi

Строфант комбе — strophanthus kombe oliv.

Сем. Кутровые — аросупасеае

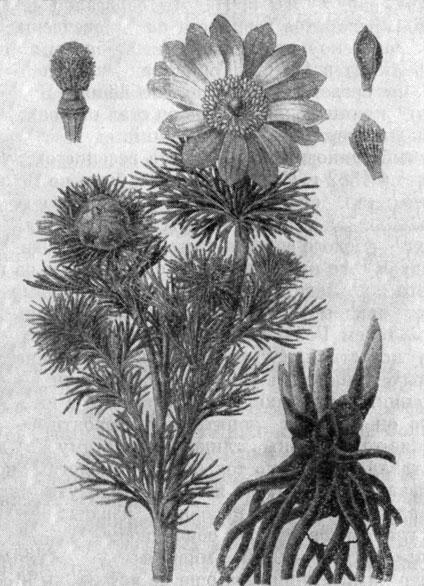

Древовидная лиана с супротивно расположенными эллиптическими или яйцевидными листьями.

Цветки пятичленные в полузонтиках, лепестки желтого цвета, вытянуты в длинные повисающие шнуровидные и часто перекрученные концы (рис. 6.7).

Плод — двулистовка, достигающая в длину 1 м, состоит из двух супротивно расположенных веретенообразных листовок, содержащих многочисленные семена.

Семена продолговато-вытянутые, сплюснутые, опушены прижатыми шелковистыми волосками; с одного конца закругленные, с другого – заостренные, переходящие в ость, несущую летучку. Длина их (без летучки) 12-18 мм, ширина 3-6 мм, толщина 2-3 мм. Ядовиты (!).

Распространение

Распространение. В диком виде произрастает в Восточной Африке по р. Замбези, обитает во влажных тропических лесах. В незначительных количествах культивируется в тропических районах Африки и Индии. Допускается заготовка семян других видов строфанта, также произрастающих в тропической Африке (S. gratus (Hook.) Franch – с. приятный и S. hispidus DC. – с. щетинистый). В нашей стране культивирование тропической лианы невозможно, поэтому ученые ищут аналоги в отечественной флоре. Найдены растения, у которых агликоном кардиотонических гликозидов является, как и у строфанта, строфантидин. Это виды ландыша, желтушника, горицвет золотистый и др. Однако сахарный компонент гликозидов этих растений отличается от углеводной части гликозидов строфанта, и поэтому действие этих гликозидов на сердечную мышцу несколько иное, чем гликозидов строфанта.

Потребность в семенах строфанта удовлетворяется за счет импорта.

Местообитание. В тропических лесах по опушкам.

Лекарственное сырье

Внешние признаки

Семена по форме продолговато-вытянутые, сплюснутые, с закругленным нижним концом и заостренным верхним, переходящим в ость летучки, обычно обломанной у основания. Длина семян — 12-18 мм, ширина — 3-6 мм, толщина 2-3 мм. Семена покрыты шелковистыми прижатыми волосками.

Цвет семян зеленовато-серый; после стирания волосков семена становятся желтовато-бурыми или светло-коричневыми.

Запах слабый.

Ввиду сильной ядовитости вкус не определяется (!).

Заготовка и хранение сырья

Заготовка. Собирают плоды в момент созревания, освобождают семена и удаляют ость с летучкой.

Сушка. В тени.

Стандартизация. ГФ X, ст. 605.

Хранение. Список А. Отдельно от других видов сырья под замком, в аптеках в хорошо укупоренных банках, на складах — в ящиках. Биологическую активность семян контролируют ежегодно. Биологическая активность 1 г семян строфанта должна быть не менее 2000 ЛЕД или 240 КЕД.

Состав строфанта

Химический состав строфанта

В семенах строфанта Комбе содержатся сердечные (кардиотонические) гликозиды (до 8-10 %), производные строфантидина.

Главным из них является гликозид К-строфантозид, являющийся триозидом (2-3 %). Буквенная приставка К означает сырьевой источник (с. Комбе).

Сахарная часть К-строфантозида состоит из

При ступенчатом гидролизе получается вторичный гликозид К-строфантин—бета, являющийся ценным лекарственным средством.

При дальнейшем гидролизе образуется гликозид цимарин.

В конечном итоге отщепляется сахар цимароза и остается агликон строфантидин, содержащий альдегидную группу в положении С10.

Свойства и применение строфанта

Фармакотерапевтическая группа. Кардиотоническое средство (сердечные гликозиды).

Фармакологические свойства строфанта

Строфантин характеризуется высокой эффективностью, быстротой и малой продолжительностью действия.

Эффект при внутривенном введении проявляется через 5-10 минут, достигает максимума через 15-30 минут.

Особенно выражено у строфантина систолическое действие; он относительно мало влияет на частоту сердечных сокращений и проводимость по пучку Гиса.

Применение строфанта

Семена строфанта используют для получения препаратов

- «Строфантин К» и

- «Строфантидина ацетат».

«Строфантин К» — смесь кардиотонических гликозидов, выделенных из семян строфанта Комбе, содержит в основном К-строфантин-бета и К-строфантозид.

К-строфантин-бета состоит из агликона строфантидина и сахарного остатка (бета-глюкоза и цимароза);

К-строфантозид имеет дополнительно остаток aльфа-D-глюкозы.

Гликозиды семян строфанта являются основными представителями «полярных» сердечных гликозидов.

Применяют

- при острой сердечно-сосудистой недостаточности, в том числе на почве острого инфаркта миокарда;

- при тяжелых формах хронической недостаточности кровообращения II и III степени, особенно при неэффективности лечения препаратами наперстянки.

Строфантин, благодаря слабому влиянию на функцию блуждающего нерва, можно назначать

- при сердечной декомпенсации с нормальной частотой сердечного ритма или брадисистолической формой мерцания предсердий.

При тахикардической форме мерцательной аритмии более эффективны дигоксин и целанид.

При передозировке строфантина могут появиться экстрасистолия, бигеминия, диссоциация ритма; в этих случаях необходимо уменьшить при очередных введениях дозу и увеличить промежутки между отдельными вливаниями, назначить препараты калия. При резком замедлении пульса инъекции прекращают. Возможны тошнота и рвота.

Противопоказания: резкие органические изменения сердца и сосудов, острый миокардит, эндокардит, выраженный кардиосклероз. Осторожность требуется при тиреотоксикозе и предсердной экстрасистолии из-за возможности ее перехода в мерцание предсердий.

«Строфантидина ацетат» — чистый агликон, этерифицированный остатком уксусной кислоты. Препарат менее эффективный, но более устойчивый, чем «Строфантин К».

Источник

Строфант щенистый

Строфант щенистый (Строфант комбе) — лекарственное растение семейства кутровых (Аросуnасеае). Древовидная лиана длиной до 4 м, с супротивными листьями овальной формы; цветки в полузонтиках. Плод — сборная листовка, состоящая из супротивнорасположенных 2 долей. Каждая из таких долей имеет в длину до 50 см. Семена многочисленные, веретенообразные, длиной 12-18 мм, шириной 3-5 мм, зеленовато-серого, серебристо-зеленоватого или зеленовато-бурого цвета. Растет в диком виде и культивируется в Восточной Африке. Допускаются к употреблению также строфант щетинистый- Strophanthus hispidus D.K. и строфант привлекательный — Strophanthus gratus (Wall, et Hook) Franch В. В семенах строфанта Комбе содержится до 2% К-строфантозида, до 0,6% К-строфантина-β, до 0,3% цимарина, 0,28% цимарола. Помимо этого, семена содержат периплоцимарин, гельветикозид, эмицимарин, глюкогельветикозоид, гликоцимарол. Семена строфанта щетинистого содержат К-строфантозид, цимарин до 1,47% и, кроме того, холин, тригонеллин, сапонины, жирное масло до 30,5%. Кора корней содержит сердечные гликозиды и тригонеллин. В семенах строфанта щетинистого содержится сердечный гликозид субаин (G-строфантин) С29Н44О12 — до 6%. Он растворим в воде, расщепляется на убагенин С 23Н34Р3 и рамнозу. Содержатся также жирное масло до 35%, холин, тригонеллин, сапонины, смола. В медицине применяют К-строфантин и G-строфантин (оубаин).

Фармакологические свойства

В 1865 г. профессор судебной медицины и токсикологии Петербургской медико-хирургической академии Е. В. Пеликан впервые установил избирательное действие на сердце яда, получаемого из семян строфанта, вывезенного из Западной Африки. Позднее в различных видах строфанта были найдены строфантины (К-строфантин, G-строфантин и др.), применяемые для лечения болезней сердца. Отечественная медицина до настоящего времени пользуется импортным строфантином, так как у нас строфант не культивируется. После предпринятых ВИЛР, Харьковским НИХФИ и другими институтами поисковых работ в 40- 50-х годах было установлено, что ряд отечественных растений (кендырь, ваточник, желтушник и др.) содержит сердечные гликозиды группы строфанта. Наиболее широкому исследованию подвергались растения семейства кутровых и отдельные виды рода желтушника и горицвета (М. Н. Варлаков и др.). В качестве заменителей строфантина были предложены сердечные гликозиды эризимин, цимарин (А. Д. Турова, А. И. Баньковский, П. М. Лошкарев), конваллятоксин (М. А. Ангарская) и др. Однако ни один из них не заменял строфантина и не отвечал в полной мере запросам медицинской практики. Лишь в 60-х годах в Институте химии растительных веществ АН Узбекской ССР Н. К. Абубакировым, Р. Ш. Яматовой и др. в растениях отечественной флоры- горицвете золотистом (Adonis chrysocyanthus Hook et Thorn), кендыре коноплевом (Apocynum cannabinum), кендыре проломниколистном (Apocynum and rosaemifolium) и других видах — был найден К-строфантин-β. Эти авторы сходили из теоретических представлений о том, что в растениях происходит непрерывный обмен сердечных гликозидов. Специфические гидролазы катализируют гидролиз богатых сахарами генуинных гликозидов до менее сложных и, наоборот, при известных условиях катализируют обратный процесс — синтез более сложных Сахаров. Это было подтверждено авторами на примере растений, содержащих монозид цимарин. В условиях замедленной сушки растения испытывают водное голодание, при котором из монозида цимарина образуется биозид К-строфантин-β.

Проведенное нами фармакологическое исследование отечественного К-строфантина-β на кошках показало, что 1 КЕД равна 0,147 мг/кг, т. е. в 1 г содержится 6800 КЕД (метод Вингардена). Для сравнения биологической активности

К-строфантина-β, полученного из отечественных растений, с биологической активностью строфантина К, полученного из строфанта Комбе, приводим данные различных авторов. Разница в биологической активности отечественного К-строфантина-β и строфантина-К, полученного из строфанта Комбе, лежит в пределах ошибки метода Вингардена (±5-10%). Исследование К-строфантина-β на изолированных сердцах лягушек по методу Штрауба показало, что раствор гликозида в концентрации 1:3 000 000 увеличивает амплитуду сердечных сокращений, замедляет ритм сердечных сокращений, причем увеличение амплитуды сердечных сокращений начинается раньше их урежения. Первое заметно уже через 10-17 с, а второе — через 2-4 мин. Нередко отмечалось учащение с последующим урежением сердечных сокращений. Отмечалось также повышение тонуса сердечной мышцы. Под влиянием К-строфантина-β остановка сердца в сисюле наступала в среднем через 42 мин, а под влиянием строфантина-К, полученного из строфанта Комбе,— через 39 мин. В концентрации 1:6 000 000 К-строфантин- β -оказывал аналогичное действие на сердце. Однако увеличение амплитуды было выражено меньше, чаще наблюдалось начальное учащение с последующим урежением сердечных сокращений. В условиях опытов in situ строфантин-К вызывал урежение сердечных сокращений у кошки на 10-12 в 1 мин, при этом отмечалось увеличение амплитуды сердечных сокращений в 2 раза.

Влияние К-строфантина-β на ЭКГ и артериальное давление аналогично влиянию строфантина К, полученного из строфанта Комбе. При лечении К-строфантином-β животных с экспериментальным теофиллинадреналиновым миокардитом воспалительно-дистрофические изменения в миокарде бывают выражены в меньшей мере, чем у нелеченых животных. К-строфантин подвергался многочисленным экспериментальным и клиническим исследованиям (Е. В. Пеликан, Н. Д. Стражеско, С. В. Аничков, П. Тренделенбург, А. И. Черкес, М. А. Ангарская, Я. И. Хаджай, А. Д. Турова, В. И. Завражнов и др.). У строфантина выражено систолическое действие, в меньшей степени он урежает ритм сердечных сокращений. Систолическое действие строфантина в значительной мере определяется его влиянием на обменные процессы в мышце сердца. Препарат не блокирует проведение импульсов по пучку Гиса. В терапевтических дозах он не обладает кумулятивными свойствами. В ря¬де исследований встречаются данные о холиномиметическом и антихолинэстеразном действии сердечных гликозидов.

У людей со здоровым сердцем, а также на сердечно-легочном препарате у животных при отсутствии застойных явлений и сердечной недостаточности строфантин и другие сердечные гликозиды в терапевтических дозах не влияют на минутный объем, а в токсических дозах понижают его. Иначе развивается действие гликозидов при недостаточности сердца. С. В. Аничков и П. Тренделенбург показали, что под влиянием строфантина симптомы недостаточности кровообращения значительно ослабевают: увеличивается минутный объем сердца, исчезают застойные явления, понижается давление в правом предсердии.

Важным направлением фармакологических исследований сердечных гликозида явилось выяснение зависимости между их фармакологическими эффектами и состоянием биохимических процессов в миокарде.

А. И. Черкес и М. А. Ангарская исследовали влияние строфантина-К на содержание гликогена и молочной кислоты в мышце сердца у собак. Было установлено, что однократное введение строфантина в малых дозах приводит к повышению содержания гликогена в сердце. В опытах, в которых содержание гликогена и молочной кислоты в сердце исследовали через 24-48 ч после прекращения введения строфантина, количество гликогена в сердечной мышце было повышено. Этот факт указывает на длительное действие строфантина после однократного введения. Повторное введение, малых доз строфантина вызывало повышение гликогена. Содержание молочной кислоты в миокарде под действием сердечных гликозидов изменялось мало. Повторное введение строфантина понижало содержание молочной кислоты в сердце. Таким образом, большие дозы строфантина вызывают обеднение углеводных запасов сердца и сдвиг в обмене в сторону увеличения содержания молочной кислоты, а малые дозы, усиливающие деятельность сердца, наоборот, приводят к сбережению гликогенных запасов сердца. Аналогичные результаты влияния строфантина на углеводный обмен сердца получены также в опытах на крысах. Концентрация гликогена при введении токсических доз строфантина в мышце сердца крысы значительно понижается, а содержание молочной кислоты повышается. Как известно, углеводные запасы сердца уменьшаются при кислородном голодании миокарда. В опытах с большими токсическими дозами сердечных гликозидов также, по-видимому, развивается гипоксия сердца и, как следствие нарушаются основные функции нервно-мышечного аппарата сердца, возникают аритмия, укорочение диастолы, ослабление систолы, приводящие к острой слабости сердца. Следствием кислородного голодания тканей является нарушение аэробной фазы углеводного обмена, т. е. процесса ресинтеза молочной кислоты в гликоген.

А. А. Абидов изучал биохимические механизмы кардиотонического действия К-строфантина-β и олиторизида на крысах с экспериментальным адреналиновым миокардитом. В терапевтических дозах К-строфантин-β и олиторизид подавляли активность фосфорилазы, в то время как активность гексокиназы, лактатдегидрогеназы и АТФ-азы увеличивалась. Повышалось также содержание макроэргических фосфорных соединений и ускорялся процесс их обновления. Одновременно с этим понижалась концентрация молочной кислоты. Таким образом, кардиотоническое действие сердечных гликозидов связано с их влиянием на метаболизм сердца: ограничивается распад гликогена и ускоряется ресинтез макроэргов. Изотопные методы исследования позволют изучить зависимость фармакокинетики сердечных гликозидов от их химической структуры. Количество свободных гидроксильных групп генина, его полярность определяют растворимость в жирах, всасываемость в желудочно-кишечном тракте, функциональную связь с белками плазмы, степень метаболизации и обратного всасывания.

Строфантин в желудочно-кишечном тракте почти полностью разлагается. При внутривенном введении он быстро фиксируется миокардом и через 5-6 мин начинает оказывать специфический эффект. Максимум действия наблюдается через 20-40 мин. По данным эхокардиографических исследований, сначала наступает положительный инотропный- эффект препарата, а позже — через 25-30 мин — отрицательный хронотропный. Действие строфантина значительно ослабляется через 4-6 ч. Строфантин не метаболизируется в организме, он выделяется с мочой — около 37-42% в сутки в зависимости от интенсивности диуреза.

Действие строфантина зависит от исходного состояния организма, пола, возраста, временных физиологических сдвигов и патологических процессов. На важность подобных фармакологических исследований указывал И. П. Павлов. Советские ученые явились пионерами в этой области исследований (Н. П. Кравков, М. П. Николаев, С. В. Аничков, В. В. Закусов).

Особая заслуга в изучении реакции организма на сердечные гликозиды и другие вещества при патологических состояниях принадлежит М. П. Николаеву и его школе. Было показано, что при заболеваниях, например при кардиосклерозе, холестериновом атероматозе, гипертонии нарушается регулирующая функция вегетативной нервной системы. По данным А. М. Иваницкого, у кроликов с атеросклерозом повышается реактивность организма к сердечным гликозидам, ослабляется влияние гликозидов на ритм сердечных сокращений. Строфантин, эризимин, цимарин, нериолин в дозе 0,5 КЕД, оказывающие у интактных кроликов типичное для сердечных гликозидов действие, при атеросклерозе вызывают токсический эффект. У кроликов с атеросклерозом типичное для сердечных гликозидов действие оказывает меньшая доза, равная 0,3 КЕД. Вместе с тем ваготропное действие гликозидов на сердце у кроликов с атеросклерозом ослабляется. Н. М. Дмитриева изучала токсичность сердечных гликозидов на фоне усиления возбудительного или тормозного процесса в центральной нервной системе. По ее данным, при длительном фармакологическом сне токсичность сердечных гликозидов возрастает более чем в 2 раза, в то время как выведение их из организма замедляется лишь на 10-15%. По-видимому, основной причиной повышения чувствительности животных в этом случае является нарушение биотрансформации гликозидов в организме.

О результатах влияния строфантина на коронарный кровоток сообщила Е. А. Веселова. У здоровых животных строфантин в малых дозах не вызывает заметных сдвигов в коронарном кровотоке, тогда как у животных с экспериментальным миокардитом, вызванным введением теофиллина и адреналина, строфантин в этих же дозах повышает коронарный кровоток и вместе с тем увеличивает потребление мышцей сердца кислорода. При увеличении дозы строфантин уменьшает кровоток и потребление сердцем кислорода. Ухудшение крово-, снабжения миокарда в этом случае обусловлено облегчением передачи возбуждения с блуждающих нервов на миокард в условиях экспериментального миокардита (В. В. Закусов, Е. А. Спалва, О. В. Ульянова). Важное значение для клиники имеют вопросы побочного действия лекарств. В этой связи изучалось влияние строфантина на процесс свертывания крови (М. М. Николаева, Я. И. Зайдлер). Выяснилось, что G-строфантин ускоряет свертывание крови.

Экспериментальное исследование интоксикации сердечными гликозидами строфантидинового ряда проведено в нашей лаборатории. Токсичность сердечных гликозидов для кошек располагается в возрастающем порядке следующим образом: эризимин, конваллятоксин, олиторизид, строфантин, цимарин, корхорозид, эризимозид. Таким образом, строфантин по токсичности занимает среднее положение. Аналогичное положение по токсичности строфантин занимает и при исследовании на мышах и крысах. В токсическом действии строфантина К отмечено преобладание тахисистолических нарушений ритма, в то время как в токсическом действии эризимозида и конваллятоксина преобладало замедление распространения импульса по проводящей системе сердца. Морфологические изменения при интоксикации гликозидами наиболее выражены в сердце и печени. Снижение содержания гликогена в сердце животных обычно коррелирует с тяжестью интоксикации. Под влиянием токсических доз сердечных гликозидов происходит также уменьшение концентрации РНК в сердце животных.

Применение в медицине

Строфантин К применяют при острой сердечной недостаточности, а также хронической сердечной недостаточности II-III степени, пароксизмальной тахикардии. Вопрос о применении строфантина при инфаркте миокарда дискутируется. В условиях нестабильности миокарда сердечные гликозиды могут провоцировать осложнения: аритмию, фибрилляцию желудочков, поперечную блокаду, остановку сердца. По-видимому, применение строфантина в острой стадии инфаркта миокарда целесообразно лишь при острой недостаточности кровообращения (сердечная астма, отек легких) с нормальной частотой или при брадисистолической форме нарушения ритма, так как строфантин мало возбуждает систему блуждающего нерва и, следовательно, не усугубляет брадикардию. Спорным также является вопрос о рациональности применения сердечных гликозидов совместно с новокаинамидом для лечения аритмий, осложняющих течение острого инфаркта миокарда, поскольку у строфантина К и у других сердечных гликозидов удачно сочетаются кардиотонический и противоаритмический эффекты, а новокаинамид понижает сократительную способность сердечной мышцы. Несмотря на относительно быстрое выведение, концентрация строфантина в миокарде при ежедневном назначении постепенно нарастает, и примерно к 5-6-му дню количество вводимого препарата начинает превышать его выведение. При наличии предрасполагающих моментов (гипокалиемия) может наступить интоксикация, одним из проявлений которой служит аритмия. Поэтому в клинике для определения чувствительности сердца больного к аритмогенному действию сердечных гликозидов прибегают к различным гликозидным тестам. В частности, Л. А. Сыркин и М. Б. Печерская предложили вводить внутривенно струйно 0,25-0,5 мг строфантина с последующим мониторным наблюдением и подсчетом количества экстрасистол. Строфантин оказывает сильное и быстрое действие, поэтому требуется большая осторожность и точность при дозировании препарата.

Препараты

Строфантин К (Strophanthinum К) (А). Выделяется из импортного сырья — семян строфанта Комбе — и состоит из смеси двух основных гликозидов — К-строфантина-β, К-строфантозида. Активность строфантина К определяют биологическим методом. В 1 г содержится 43 000-58 000 ЛЕД, или 5800-7100 КЕД. Стандартом при определении биологической активности служит строфнтин G.

В вену вводят 0,00025-0,0005 г (0,5-1мл) 0,05% раствора, предварительно разведенного в 10-20 мл 20% или 40% раствора глюкозы. Вводят медленно — в течение 5-6 мин- один раз в сутки (при необходимости 2 раза в сутки). Высшая разовая доза 0,0005 г, высшая суточная доза 0,001 г. Строфантин К выпускают в ампулах по 1 мл 0,05% раствора. Биологическая активность 1 мл раствора должна быть равна 22-29 ЛЕД, или 2,9-3,5 КЕД. Хранят в защищенном от света месте.

При передозировке возможны токсические явления: экстрасистолия типа бигеминии, диссоциации ритма. Подобные симптомы могут наступить также при быстром введении строфантина в вену. В этих случаях рекомендуется уменьшить дозу и увеличить промежутки между отдельными вливаниями. При резком замедлении пульса инъекцию прекращают. В связи с опасностью кумуляции строфантин можно вводить не раньше чем через 2-3 дня после окончания приема наперстянки. Настойка строфанта (Tinctura Strophanthi) (А). Биологическую активность настойки контролируют ежегодно. Высшие дозы внутрь: разовая 0,2 мл (10 капель), суточная 0,4 мл (20 капель). Разовая доза для взрослых 3-6 капель на прием 2-4 раза в день. Детям дают от 1 до 5 капель на прием в зависимости от возраста.

Источник