- Странгуляционная асфиксия это первая помощь

- Странгуляционная асфиксия ( Механическая асфиксия , Удавление , Удушение )

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы странгуляционной асфиксии

- Осложнения

- Диагностика

- Странгуляционная асфиксия (удушение)

- Странгуляция продолжительностью более 7 — 8 мин абсолютно смертельна.

- Признаки повешения:

- Неотложная помощь

Странгуляционная асфиксия это первая помощь

Странгуляционная асфиксия (повешение) характеризуется как синдром острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, возникающий в результате механического пережатия шеи.

Этиология. Наиболее частые причины — суицидальные попытки или несчастные случаи, связанные с механическим пережатием шеи.

Патогенез складывается из 4-х основных компонентов:

1. Механическое сдавление шеи петлей в результате смещения и прижатия языка к задней стенке глотки блокирует проходимость верхних дыхательных путей, что вызывает развитие ОДН, последовательно протекающей в четыре стадии продолжительностью от нескольких секунд до нескольких минут. Для первой стадии характерны попытки провести глубокий форсированный вдох с участием вспомогательных мышц. Быстро появляется и нарастает цианоз кожных покровов, артериальная и венозная гипертен-зия, тахикардия. При второй стадии больной теряет сознание, появляются судороги, непроизвольное мочеиспускание. АД снижается, дыхание становится аритмичным, урежается. В третьей стадии наступает остановка дыхания, в четвертой — смерть.

2. Пережатие вен шеи на фоне сохраненной проходимости артерий сопровождается быстрым переполнением венозной кровью сосудов головного мозга, в результате чего повышается внутричерепное давление.

3. Механическая травма каротидного синуса приводит к рефлекторным нарушениям со стороны ССС.

4. Возможно механическое повреждение шейного отдела позвоночника и спинного мозга.

Клиника. При осмотре обращает на себя внимание нарушение жизненно важных функций организма. Состояние сознания — от спутанного до полного отсутствия; кожные покровы бледные, ак-роцианоз. Характерен судорожный синдром с выраженным напряжением мышц спины и конечностей; непроизвольное моче- и ка-лоотделение. Отмечается также расширение зрачков, отсутствие их реакции на свет, нистагм. На внутренней поверхности век и склер часто отмечаются мелкоточечные кровоизлияния. Нарушения со стороны ССС наиболее часто возможны по двум вариантам: тахикардия до 160—180 в 1 мин. и артериальная гипертензия до 200 мм рт. ст. и более или гипотензия в сочетании с брадикардией, что является неблагоприятным диагностическим признаком (смертность в данной подгруппе в 3 раза выше).

Неотложная помощь. Отдаленные результаты лечения во многом зависят от своевременности и правильности оказания медицинской помощи на догоспитальном уровне. Идеальным вариантом лечения является использование миорелаксантов с последующей интубацией трахеи и проведением аппаратной ИВЛ на месте происшествия. При отсутствии на этапе скорой помощи возможности осуществить данное пособие, на первый план выходит купирование судорожного синдрома.

для этой цели является в/в введение 2—4 мл реланиума на 10—20 мл физраствора. Данная доза позволяет купировать судорожный синдром в 70—80% случаев. При необходимости, через 5—10 мин. можно повторить введение реланиума. В остальном терапия на догоспитальном этапе носит симптоматический характер. Проведение патогенетической терапии (введение спазмолитиков, диуретиков, раствора соды) целесообразно начинать на догоспитальном этапе, если время эвакуации пострадавшего будет превышать 30—40 мин.

Примечание. Введение дыхательных аналептиков при данной патологии нецелесообразно, так как они повышают потребность клеток головного мозга в кислороде, что может углубить его ишемию и вызвать или усилить имеющийся судорожный синдром.

Стационар. Принципы лечения

1. Купирование судорожного синдрома.

2. Проведение ИВЛ по показаниям (наличие ОДН II—III ст.).

3. Купирование отека головного мозга.

4. Коррекция КЩС и электролитного состояния.

5. Профилактика гипостатических осложнений.

6. Антибиотикотерапия.

7. При наличии гипоксической энцефалопатии показано проведение гипербарической оксигенации (ГБО).

8. Симптоматическая терапия.

Источник

Странгуляционная асфиксия ( Механическая асфиксия , Удавление , Удушение )

Странгуляционная асфиксия — это одна из форм механической асфиксии, возникающая в результате сдавливания кровеносных сосудов и дыхательных путей в верхних отделах. Является следствием удушения с использованием самозатягивающейся петли или удавки. Сопровождается развитием судорог, потерей сознания, нарушением или остановкой дыхания, непроизвольной дефекацией и мочеиспусканием, диффузным цианозом кожи. При компрессии более 4-5 минут наступает смерть. Патология диагностируется визуально по наличию характерных симптомов и странгуляционной борозды. Специфическое лечение: освобождение шеи, обеспечение адекватного дыхания с помощью ИВЛ или инсуффляции кислорода, тотальная релаксация курареподобными препаратами, симптоматическая терапия.

МКБ-10

Общие сведения

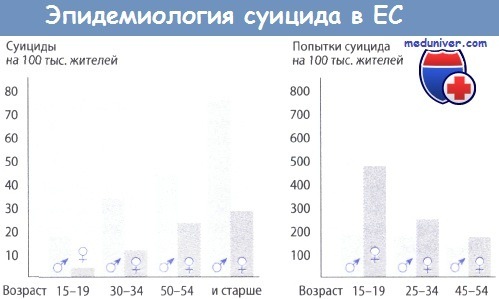

Странгуляционная асфиксия (механическая, удавление) характеризуется резким ослаблением кровотока в головном мозге, уменьшением концентрации кислорода, тяжелой гипоксией. В зависимости от использованного типа петли может являться полной или неполной. Диагностируется при попытках повешения или в результате криминальных действий. Количество случаев суицидального удавления увеличивается весной и осенью, в период обострения у психиатрических больных и высокой распространенности депрессивных состояний. Около 70% людей, выбравших данный способ самоубийства, являются мужчинами. Ситуации, связанные с уголовными преступлениями, чаще возникают в крупных городах.

Причины

Непосредственная причина странгуляционной асфиксии — механическое пережатие верхних дыхательных путей и кровеносных сосудов удушающим предметом, в качестве которого может выступать самозатягивающаяся или несамозатягивающаяся петля, удавка. При этом возникает механическое препятствие для прохождения крови к головному мозгу, нарушается целостность хрящевых колец трахеи. Криминогенные удавления происходят при ограблении, покушении на убийство. К суицидальным попыткам предрасполагают следующие факторы:

- Проблемы в личной жизни. Подобные мотивы чаще встречаются у людей в возрасте 15-29 лет. Совершить самоубийство пытаются подростки, имеющие сложности в отношениях с родителями, страдающие от неразделенной любви и состоящие в сектах различной направленности. Это обусловлено возрастной или конституциональной незрелостью психики, желанием уйти от имеющихся трудностей.

- Психические заболевания. Попытки суицида при болезнях психиатрического профиля широко распространены, их количество достигает 50% от общего числа случаев. Убить себя пытаются люди, находящиеся в маниакальной стадии МДП, имеющие диагностированную шизофрению и алкогольный психоз, не отдающие себе отчета в своих действиях. Чаще суицидальные попытки происходят при обострениях.

- Безвыходные ситуации. К числу обстоятельств, при которых возможен суицид, относятся банкротство, нищета, потеря единственного источника дохода, утрата жилья или возможностей его приобретения. Добровольный уход из жизни нередко совершают люди, опасающиеся наказания за совершенные поступки, находящиеся под угрозой уголовного преследования, в том числе пожизненного или чрезмерно долгого, по их мнению, срока тюремного заключения.

- Психологический стресс. Известны случаи, когда самоповешение совершали люди, недавно пережившие развод, подвергшиеся сексуальному насилию, вынужденные произвести неприемлемое для них действие (убийство, предательство). Возможны и другие причины, объединенные наличием сильнейшего психологического потрясения, пережить которое пострадавший оказался неспособен.

- Тяжелые соматические заболевания. Значительное количество суицидальных попыток совершается пациентами, страдающими неизлечимыми онкологическими процессами. Самоубийство среди таких больных — способ ускорить неизбежное, остановить мучения, возникающие из-за выраженного болевого синдрома. Самостоятельное прекращение существования также практикуется пациентами, имеющими патологию, снижающую качество жизни: слепоту, паралич конечностей.

Патогенез

Удавление бывает полным или неполным. В первом случае тело целиком находится в воздухе, во втором частично опирается на какую-либо поверхность. Смерть или тяжелая гипоксия может наступить в обеих ситуациях, поскольку сонные артерии сдавливаются уже при нагрузке в 4-5 кг, позвоночные — 15-20 кг. При ударном усилии (прыжок с табуретки) и низком расположении удушающего агента происходит перелом подъязычной кости и полуколец трахеи. Плавное затягивание петли к подобным последствиям не приводит.

В момент остановки кровотока быстро нарастают расстройства газообмена по типу гипоксемии и гиперкапнии, возникает кратковременный спазм сосудистой сети с ее последующим стойким расширением. Отмечается значительное повышение венозного давления в церебральных бассейнах. При вскрытии обнаруживаются множественные мелкие кровоизлияния в ретробульбарную клетчатку, толщу грудино-сосцевидно-подключичных мышц и межпозвонковые диски. Могут выявляться разрывы интимы сонных артерий, участки некроза тканей головного мозга (ишемический инсульт).

Классификация

Странгуляционная асфиксия приводит к гибели в несколько этапов. Каждый из них продолжается 30-60 секунд. Иногда процесс затягивается до 10 минут. Длительность периода, предшествующего наступлению клинической смерти, зависит от локализации удавки, механических свойств материала, из которого состоит петля, и толщины травмирующего агента. Быстрее всего человек погибает при расположении борозды выше гортани. При этом происходит сжатие каротидных синусов, коллапс сосудов и рефлекторная остановка дыхания. Последствия удавления напрямую зависят от того, на какой стадии оно было прервано. Специалисты в области клинической реаниматологии различают следующие степени асфиксии:

- I степень. Характеризуется появлением тахикардии, признаками умеренной дыхательной недостаточности, цианозом кожных покровов, участием в процессе дыхания межреберных мышц, трепетанием крыльев носа, ростом артериального и венозного давления. Сознание сохраняется, психическое состояние может быть изменено. В большинстве случаев не имеет отдаленных последствий.

- II степень. Развивается через 2-3 минуты при полном удавлении и через 1-2 минуты при неполном. Дыхание редкое, присутствуют мышечные судороги. Может произойти непроизвольное мочеиспускание, опорожнение кишечника. Сознание утрачено или пациент находится в глубоком оглушении. У спасенных на этом этапе в дальнейшем развиваются нарушения чувствительности, умеренные неврологические изменения.

- III степень. Длительность варьируется от нескольких секунд до 1-2 минут. Возникает временная остановка дыхания, это явление называется терминальной паузой. Сохраняются судорожные сокращения мышц и атония сфинктеров, артериальное давление снижается до критически малых и неопределяемых величин. Нарастает диффузный цианоз. Пациенты, подвергшиеся реанимации, в последующем страдают от тяжелых нарушений работы ЦНС.

- IV степень. Самостоятельное дыхание возобновляется, однако имеет патологический характер (Чейна-Стокса или Куссмауля). Через несколько минут наступает его полное прекращение. Сопровождается остановкой сердца. Диагностируется клиническая смерть. У больных, которых удалось спасти, обнаруживаются симптомы постреанимационной болезни, неврологический дефицит, в отдельных случаях смерть мозга (декортикация).

Симптомы странгуляционной асфиксии

После удаления травмирующего фактора удавление приводит к появлению определенного симптомокомплекса. У большинства больных сознание отсутствует. При его сохранении человек ведет себя неадекватно, бывает агрессивным. Исключение составляют случаи удавления, которое удалось прервать на первом этапе. На шее заметен характерный след травмы — странгуляционная борозда. Скелетная мускулатура напряжена, отмечаются непрерывные судороги. На склерах и конъюнктиве глаза, а также на слизистой оболочке рта, верхнем и промежуточном валике борозды обнаруживается петехиальная сыпь.

Дыхание пациента аритмичное, порой прерывистое. При удавлении с помощью незатягивающихся петель развивается анизокория, спровоцированная односторонним сжатием симпатического нерва. Осмотр позволяет выявить положительный симптом Миновичи — закусывание кончика языка передними зубами во время судорог. Из носовых ходов выделяется сукровичная жидкость, артериальное давление повышено или резко снижено, имеет место тахикардия, нарушение коронарного ритма.

Осложнения

Распространенным осложнением странгуляционной асфиксии считается постгипоксическая энцефалопатия. Она встречается более чем у 70% людей, подвергшихся удавлению II-IV степени. Тяжесть последствий напрямую зависит от этапа, на котором был спасен пострадавший, и времени, потребовавшегося для коррекции газового состава крови. Патология проявляется хроническими головными болями, снижением умственных способностей, нестабильностью психики, паническими атаками или приступами агрессии.

Поражение центральной нервной системы становится причиной соматических сбоев. У 20-40% людей развиваются параличи и парезы различной степени. Возможно нарушение функций верхних или нижних конечностей, корпуса. Лица, перенесшие перелом хрящевых структур трахеи, в последующем в 80% случаев испытывают трудности с дыханием, может возникать стеноз ВДП, склонность к бронхоспазму. Подобные осложнения редко удается устранить. Подавляющее большинство больных подвергаются значительному падению качества жизни, иногда пациенты совершают повторные попытки суицида, спровоцированные ухудшением здоровья.

Диагностика

Постановка диагноза странгуляционная асфиксия производится на основании анамнестических данных и имеющейся на момент осмотра клинической картины. Определить произошедшее врачу скорой помощи, прибывшему на место происшествия, позволяет и окружающая обстановка: остатки петли на потолке, предсмертная записка, следы дефекации на одежде пострадавшего. Лабораторное изучение осуществляется в стационаре для определения тяжести нарушений гомеостаза. Визуализирующие методики позволяют установить факт механической деструкции образований шеи. План работы с пациентом включает в себя следующие пункты:

- Лабораторное обследование. Показан анализ на КЩС, концентрацию газов в крови. Содержание CO2 повышено, концентрация кислорода снижена. Отмечаются признаки метаболического ацидоза — снижение pH Автор: Астахов М.В., врач анестезиолог-реаниматолог

Источник

Странгуляционная асфиксия (удушение)

Странгуляционная асфиксия (удушение) является одной из разновидностей острого нарушения проходимости дыхательных путей и возникает при прямом сдавлении трахеи, сосудов и нервных стволов шеи. В большинстве случаев странгуляционная асфиксия — результат самоповешения, суицидных попыток лиц, страдающих хроническим алкоголизмом (66%) или же психическими заболеваниями (25%). В результате механического пережатия шеи язык смещается и прижимается к задней поверхности глотки, тем самым блокируя проходимость верхних дыхательных путей, и вызывая острую дыхательную недостаточность, которая протекает в 4 последовательные фазы, длящихся от нескольких секунд до нескольких минут:

- Пострадавший пытается произвести глубокий фиксированный вдох с участием вспомогательных мышц — у него появляется и быстро нарастает цианоз кожи, гипертензия, тахикардия.

- Пострадавший теряет сознание, у него появляются судороги, непроизвольное мочеиспускание, АД снижается, урежается и становится неритмичным дыхание.

- Дыхание останавливается.

- Наступает смерть.

Странгуляция продолжительностью более 7 — 8 мин абсолютно смертельна.

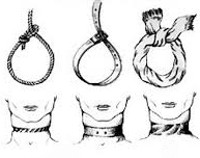

Признаки повешения:

- наличие странгуляционной борозды на шее

- резкий цианоз лица

- зажатый между зубами и высунутый изо рта язык

- субконьюктивальные кровоизлияния,

- следы самопроизвольного мочеиспускания и дефекации.

Течение постасфиксического периода зависит не только от длительности сдавления шеи, но и от локализации странгуляционной борозды, механических свойств материала петли, ширины полосы сдавления, соответствующих повреждений органов шеи.

Существует мнение, что постасфиксический восстановительный период протекает более тяжело, если странгуляционная борозда замыкается на задней поверхности шеи и менее тяжело — если на передней и боковой поверхности.

При повешении иногда наблюдаются перелом позвоночника в шейном отделе. В связи с этим рентенография, а до этого возможные меры предосторожности, должны соблюдаться неукоснительно у каждого больного.

Весьма опасными осложнениями у повесившихся являются различные повреждения органов шеи:

- отек гортани с возникновением вторичной механической асфиксии

- перелом подъязычной кости, щитовидного хряща

- разрывы трахеи

- разрывы сосудов шеи.

Вследствие этих повреждений иногда возникают показания к трахеостомии (отек гортани).

Неотложная помощь

- Немедленное освобождение шеи пострадавшего от сдавливающей петли (Приподнятьпациента кверху для уменьшения сдавливающего эффекта петли и затем рассечь последнюю).

- Освободить ротовую полость от слизи и пены.

- Немедленно начать сердечно-легочную реанимацию.

- Срочная госпитализация в отделение реанимации.

Если отсутствуют признаки биологической смерти (гипостатические пятна, трупное окоченение) должна начинаться СЛР, включающая одновременную ИВЛ через воздуховод с помощью маски, закрытый массаж сердца, установка системы для в/в введения ощелачивающих р-ров, адреналина. Через 3-4 мин. допустимо предпринять первую попытку интубации трахеи, продолжительность которой не должна превышать 15 сек. Перевод больного на самостоятельное дыхание возможен тогда, когда помимо полноценного спонтанного дыхания, обратное развитие претерпевают основные неврологические расстройства и восстанавливается сознание.

Источник