СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ

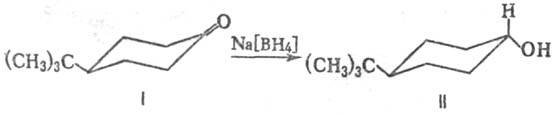

СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ, р-ции, предпочтительно или исключительно приводящие к образованию одного из возможных пространств. изомеров (см. Изомерия). Такие р-ции наз. стереоселективными. Напр., при восстановлении 4-трет-бутилциклогексанона I с помощью Na[BH 4 ] соответствующий спирт образуется в осн. в виде транс-изомера II:

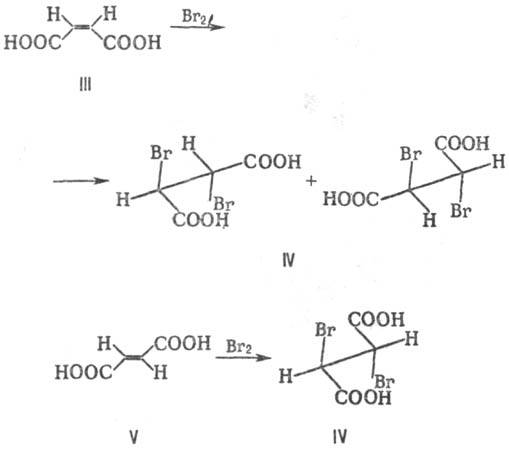

Р-ции, в к-рых исходными в-вами служат стереоизомеры, превращающиеся в стереоизомерно разл. продукты, наз. стереоспецифическими. Напр., при бромировании ма-леиновой к-ты III (цис-изомер) образуется 2,3-дибромянтар-ная к-та IV в виде трео-( b )-пары (рацемат), в то время как фумаровая к-та V (транс-изомер) в тех же условиях дает соед. IV в виде мезо-формы:

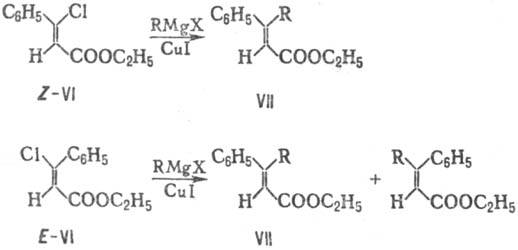

Все стереоспецифич. р-ции обязательно стереоселективны, тогда как обратное утверждение не верно. Напр., оба p -диастереомера этилового эфира b -хлоркоричной к-ты VI взаимодействуют с магнийорг. соед. с преимуществ. образованием одного и того же соед. VII. Следовательно, эта р-ция стереоселективна, но не стереоспецифична.

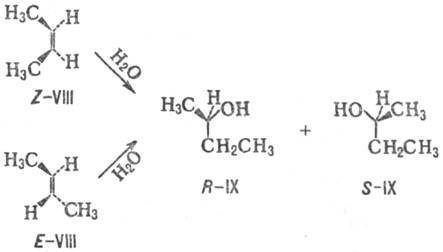

Пример нестереоселективной р-ции-гидратация Z- и E-2-бутенов VIII, приводящая в обоих случаях к рацемич. смеси R- и 5-2-бутанолов IX:

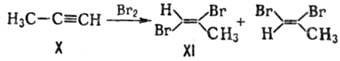

К р-ций, в к-рой участвует соед., не имеющее стерео-изомеров, понятие стереоспецифичности не м. б. применено. Р-ция такого субстрата м. б. только стереоселективной. Напр., присоединение брома к метилацетилену X приводит к преимуществ. образованию транс-1,2-дибромпропа-на XI:

Обычно различают два вида селективности, один из к-рых относится к субстрату (субстратоселективность), а другой-к продуктам р-ции (продуктоселективность). Субстратоселективность, проявляемую стереоизомерами, подразделяют на субстратную диастереоселективность и субстратную энантиоселективность. Субстратной энантиосе-лективностью в совр. терминологии называют превращения энантиомеров с разл. скоростями под действием цир-кулярно поляризованного света или нерацемич. хирального реагента.

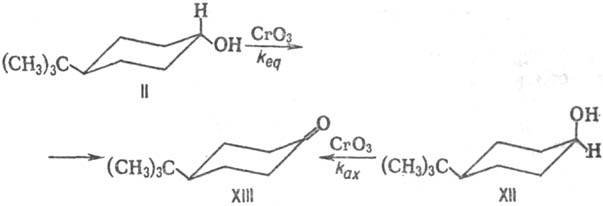

Субстратная диастереоселективность обусловлена различием в реакц. способности диастереомеров относительно к.-л. реагента. Так, окисление диастереомерных циклогексанолов II и XII приводит к одному и тому же продукту XIII с разл. скоростями, напр. в 80%-ной уксусной к-те k ax /k eq = 3,2 для след. р-ции (ax-аксиальный, eq-экваториальный):

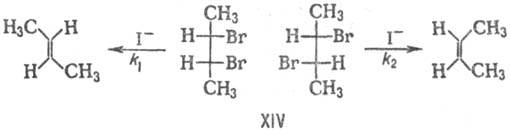

Диастереомеры могут превращ. в разл. диастереб-мерные продукты с разными скоростями (k 1 > k 2 ), как, напр., при дебромировании диастереомерных 2,3-дибром-бутанов XIV:

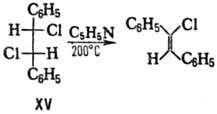

Различие в скоростях р-ций диастереомеров м.б. столь значительным, что один из них оказывается нереакционно-способным. Напр., ( b )-1,2-дихлор-1,2-дифенилэтан XV де-гидрохлорируется в пиридине при 200 °С, а его мезо-изомер инертен в тех же условиях.

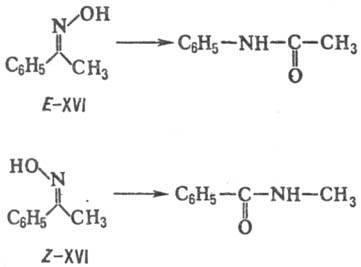

Диастереомеры могут превращ. в недиастереомерные соед., а также в соед. разного строения, что наглядно показано классич. примером перегруппировки Бекмана для Е- и Z-оксима XVI:

В 1971 И. Идзуми предложена классификация стереосе-лективных р-ций, основанная на симметрии субстрата. В соответствии с этой классификацией р-ции, приводящие к неравным кол-вам стереоизомеров, наз. стереодиффе-ренцирующими. В зависимости от природы субстрата к этому названию добавляют префиксы «энантио» и «диа-стерео» (если речь идет о стереоизомерах), «энантиотопно» и «диастереотопно» (если различаются группы), «энантио-фасно» и «диастереофасно» (в том случае, когда превращение затрагивает стороны субстрата).

Для возникновения энантиостереодифференциации требуется воздействие на субстрат хирального агента, в то время как для диастереодифференциации не требуется. Т. е., ключом к энантиодифференциации служит окружение (реагент, р-ритель, катализатор), тогда как для диастереодифференциации такой ключ заложен в самой молекуле (пространств. затруднения, стереоэлектронные эффекты; см. Динамическая стереохимия).

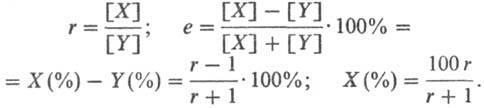

Под продуктоселективностью подразумевается тот случай, когда из одного субстрата предпочтительно образуется один, а не два или более стереоизомерных продукта. Однако понятие продуктоселективности’ применимо также и к р-циям, в результате к-рых образуются два продукта (X и У). Тогда количественно селективность можно охарактеризовать либо соотношением продуктов (r), либо их процентным содержанием, либо избытком осн. продукта (е). Если кол-во [X] больше кол-ва [У], справедливы след. соотношения:

Если число продуктов р-ции превышает два, мерой стерео-селективности также является их соотношение или процентное содержание в смеси. Процент преобладающего стерео-изомера часто называют стереоселективностью р-ции. Если в результате р-ции возникает пара диастереомеров, мерой стереоселективности является диастереоселективность.

Образование диастереомеров в качестве продуктов р-ции обязательно включает диастереомерные переходные состояния, энергии к-рых неодинаковы. В результате диастерео-меры всегда образуются в неравных кол-вах. Поэтому всегда, когда возможно образование диастереомеров, можно считать, что они получаются в неравных кол-вах. Наблюдаемое при этом соотношение продуктов контролируется или разл. относит. скоростями их образования (кинетически контролируемая стереоселективность), или константой рав новесия продуктов (термодинамически контролируемая селективность), или и тем и другим факторами.

Факторы, контролирующие диастереоселективность, можно разделить на стереоэлектронные и чисто пространственные (стерические). Напр., присоединение брома к малеи-новой к-те III приводит к образованию 2,3-дибромянтарной к-ты IV в виде трео-( b )-пары, что хорошо объясняется на основании механизма р-ции, протекающей исключительно как антиприсоединение (стереоэлектронный контроль).

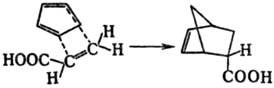

Р-ция Дильса-Альдера между циклич. диенами и несимметричными диенофилами в большинстве случаев протекает преим. как эндо-присоединение (стерический контроль):

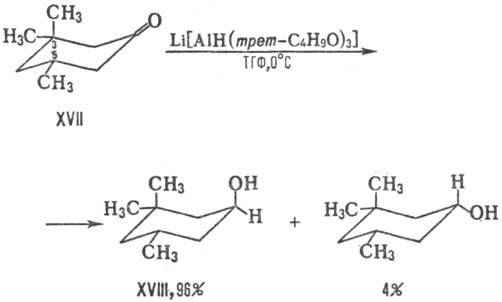

Преимуществ. образование термодинамически менее выгодного аксиального спирта XVIII при восстановлении цикло-гексанона XVII-результат согласованного действия пространств. факторов: стерических затруднений, создаваемых для подхода гидрид-иона аксиальной метильной группой при атоме С-3 и объемностью восстанавливающего агента:

Термины «стереоселективность» и «стереоспецифичность» иногда употребляют в неск. другом смысле. Так, нек-рые исследователи стереоспецифическими наз. р-ции с высокой (более 98%) стереоселективностью, другие предлагают применять понятие селективности для отражения особенностей селекции изомеров исходного субстрата, а понятие специфичности-для характеристики протекания самой р-ции и изомерного состава продуктов р-ции. Частный случай стереоселективного синтеза-асимметрический синтез.

Лит.: Мислоу К., Рабан М., в кн.: Избранные проблемы стереохимии, пер. с англ., М., 1970; Идзуми И., Таи А., Стерео-дифференцирующие реакции, пер. с англ., М., 1979; Ногради М., Стереоселективный синтез, пер. с англ., М., 1989. Е. Л. Гайдарова.

Источник

СТЕРЕОСЕЛЕКТИ́ВНОСТЬ И СТЕРЕОСПЕЦИФИ́ЧНОСТЬ

В книжной версии

Том 31. Москва, 2016, стр. 234-235

Скопировать библиографическую ссылку:

СТЕРЕОСЕЛЕКТИ́ ВНОСТЬ И СТЕРЕО СПЕЦИФИ́ЧНОСТЬ, характеристики избирательности пространственного протекания химич. реакций. Стереоселективной (от стерео … и лат. selectio – выбор, отбор) называют реакцию, в которой химич. изменения приводят к преимущественному образованию одного из двух или нескольких возможных стереоизомеров. Реакцию называют полностью (на 100%) селективной, если образуется один продукт, и частично (на х %) селективной, если один продукт преобладает; напр., стереоселективность ферментативного асимметрического синтеза приближается к 100%. Если исходные вещества, отличающиеся только стереоизомерией, превращаются в стереоизомерные продукты, то реакцию называют стереоспецифической (от стерео… и лат. specificus – видоопределяющий). Все стереоспецифические реакции стереоселективны, но не все стереоселективные процессы стереоспецифичны.

Источник

СЕЛЕКТИВНЫЕ НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

(Ч. 1) Болевой синдром может сопровождать множество заболеваний внутренних органов, костно–мышечного аппарата, а также травм различного происхождения. Около 65% людей когда–либо в жизни испытывали боль.

Преферанская Нина Германовна

Доцент кафедры фармакологии образовательного департамента Института фармации и трансляционной медицины Мультидисциплинарного центра клинических и медицинских исследований Международной школы «Медицина будущего» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет), к.фарм.н.

Рецидивирующая боль приводит к нетрудоспособности до 80% пациентов. У пациентов старше 50 лет в 17% случаев болевой синдром обусловлен хроническими заболеваниями в области поясницы, включая дегенеративные поражения межпозвоночных хрящевых дисков, в 57% случаев выявляются дегенеративно–дистрофические изменения позвоночника, 28% страдают остеоартрозом, 6% спондилолистезом (смещение позвонков относительно друг друга), 1% — ревматоидным артритом.

Селективные НПВС обладают выраженным противовоспалительным, противоотечным и анальгезирующим (болеутоляющим) действием.

Основными показаниями к применению селективных НПВС являются: остеоартроз, ревматоидный артрит, острый артрит при неревматических заболеваниях, анкилозирующий спондилоартрит, острые и хронические боли в нижней части спины, обострение хронических заболеваний суставов, а также заболевания внесуставных и мягких тканей.

Они незаменимы при различных растяжениях, ушибах, артрозах, эффективно действуют при хронической боли на фоне воспаления, болях в послеоперационном периоде, схваткообразных болях и связанных с дисменореей.

В условиях развития воспалительного процесса происходит индукция синтеза и ферментативной активности циклооксигеназы–2 (ЦОГ–2). С помощью этого фермента в очаге воспаления образуется избыточное количество медиаторов воспаления (гистамина, кининов), которые расширяют сосуды, увеличивают проницаемость сосудистой стенки, сенсибилизируют ноцицепторы к брадикинину и гистамину. Основной механизм действия селективных НПВС заключается в избирательном ингибировании фермента ЦОГ–2, который относится к индуцибельным (адаптивным, регулируемым) ферментам.

В терапевтических дозах селективные ингибиторы циклооксигеназы преимущественно ингибируют индуцируемую воспалением изоформу ЦОГ-2 и практически не оказывают влияния на другую изоформу ЦОГ–1. ЦОГ–2 начинает функционировать только при воспалении под влиянием иммунных медиаторов (цитокинов). При его ингибировании подавляется синтез простагландинов, вовлеченных в воспаление, клеточную пролиферацию и деструкцию. Простагландины и родственные им биологически активные соединения (эйкозаноиды) и др. медиаторы воспаления влияют на гемодинамику почек, водно–солевой и жировой обмен, стимулируют движение лейкоцитов в область воспаления и фагоцитоз чужеродных соединений и др. Рецепторы нервных клеток получают меньше раздражающих сигналов и боль отступает, уменьшается.

Основными нежелательными побочными эффектами при применении селективных НПВС являются: головокружение, сонливость, головная боль, утомляемость, учащение сердцебиения (тахикардия), небольшая одышка, сухой кашель, нарушение пищеварения, появление белка в моче, повышенная активность печеночных ферментов и кожная сыпь (точечная).

Стоит отметить, что эти лекарственные средства в меньшей степени проявляют нежелательные побочные эффекты со стороны ЖКТ (рвота, отрыжка, понос, кровотечения, изъязвление слизистой, ульцерогенный эффект): действующее вещество находится в специальной оболочке — капсулы или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, изготовляются из таких веществ, которые в кислой среде желудка не растворяются. Эти покрытия являются кишечнорастворимыми и начинают разрушаться только при попадании в кишечник, что позволяет значительно снизить раздражающее действие препаратов на слизистую оболочку желудка.

Вследствие снижения активности гистамина, брадикинина уменьшаются проявления аллергических реакций. Препараты в меньшей степени понижают функцию мочевыделительной системы, что в свою очередь снижает возникновение отеков и повышение артериального давления.

Препараты нового поколения — высокоселективные НПВС — не оказывают разрушительного влияния на хрящевые ткани и являются хондронейтральными. При их применении удалось минимизировать влияние на свертывающую систему крови и функции тромбоцитов.

Вследствие вышесказанного улучшается переносимость применения селективных НПВС и при их длительном применении гораздо реже возникают нежелательные побочные эффекты. Все это повышает приверженность пациентов к применению селективных НПВС, создает высокую комплаентность и готовность пациента четко следовать рекомендациям врача.

Классификация нестероидных селективных средств обратимого действия НПВС:

1. Высокоселективные обратимые ингибиторы ЦОГ–2 «Коксибы»

- фторированное производноебензолсульфонамида — Целекоксиб (Целебрекс);

- хлорированное пиридиновое производное фенилсульфона — Эторикоксиб (Аркоксиа).

2. Преимущественно селективные обратимые ингибиторы ЦОГ–2 «Оксикамы»

- тиазольное производное бензотиазинкарбоксамида — Мелоксикам (Мовалис, Мирлокс).

3. Селективные обратимые ингибиторы ЦОГ–2

- производное метансульфонамида: Нимесулид (Найз, Нимулид).

Целекоксиб (Celecoxib, субстанция) — ТН «Целебрекс» (капс. 100 мг, 200 мг), ТН «Дилакса» (капс. 200 мг), ТН «Роукоксисиб–Роутек» (капс. 200 мг) — высокоселективный ингибитор ЦОГ–2,фторированное производное бензолсульфонамида — эффективно снимает болевой синдром при дегенеративных патологиях суставов. Механизм анальгетического действия основан на угнетении синтеза и выработки простагландинов Е1 и Е2, играющих важную роль в развитии воспалительного процесса, подавляет экссудативную и пролиферативную фазы воспаления и повышает чувствительность болевых рецепторов. В терапевтических концентрациях не ингибирует ЦОГ–1. В результате подавления синтеза ПГЕ2 возможна задержка жидкости, т.к. повышается реабсорбция толстого восходящего сегмента петли Генли, а также прочих дистальных участков нефрона. Кроме того, известно, что ПГЕ2 может угнетать реабсорбцию воды в области собирательных трубочек, не допуская действия антидиуретического гормона. Препарат не угнетает выделительную способность почек, причем даже у пациентов, имеющих хроническую почечную недостаточность. Целекоксиб (до выведения его из организма) временно снижает скорость выведения натрия. При длительном применении в высоких дозах снижается его селективность. Равновесная концентрация в плазме крови достигается к пятому дню приема препарата.

Важно! Препарат противопоказан к применению детям и подросткам до 18 лет.

Особую осторожность необходимо соблюдать людям, у которых диагностируется сердечная недостаточность, поскольку средство увеличивает предрасположенность к задержке жидкости.

С осторожностью назначают при беременности и кормлении грудью.

Во время лечения следует воздержаться от занятий, требующих повышенного внимания и быстрой реакции, поскольку может возникнуть нарушение аккомодации.

Эторикоксиб (Etoricoxib) — ТН «Аркоксиа» (табл. 30 мг, 60 мг, 90 мг, 120 мг), ТН «Костарокс» (табл. 60 мг, 90 мг, 120 мг) — высокоселективный ингибитор ЦОГ2, хлорированное пиридиновое производное фенилсульфона. НПВС угнетает активность ЦОГ–2 по избирательному механизму, препятствуя биосинтезу простагландинов и др. медиаторов воспаления. Происходит уменьшение выраженности симптомов воспалительного процесса, при этом вещество не оказывает влияния на функциональную активность тромбоцитов и не повреждает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Степень угнетения ЦОГ–2 носит дозозависимый характер. Средство не влияет на ЦОГ–1, если суточная дозировка не превышает 150 мг.

Пациенты с недугами опорно–двигательного аппарата при помощи препарата избавляются от утренней скованности, наблюдается улучшение подвижности суставов, уменьшается интенсивность воспаления, отлично купируется болевой синдром. Терапевтический эффект после приема наступает в течение получаса. Активное вещество лекарства прекрасно абсорбируется с кровотоком и отличается высокой биодоступностью, показатель которого составляет 100%.

Препарат обладает способностью снижать возбудимость центра теплорегуляции в промежуточном мозге и оказывать жаропонижающее действие.

После перорального приема вещество быстро усваивается в пищеварительном тракте и проникает в кровь. После приема Эторикоксиба, 120 мг, максимальная его концентрация в крови наблюдается через 60 мин. Прием пищи снижает максимальную концентрацию на 35%, а время ее достижения увеличивает до 2 ч.

Важно! Метаболизм протекает с участием микросомальных ферментов печени, образует неактивные метаболиты. Препарат преодолевает ГЭБ и плацентарный барьер, что необходимо учитывать при назначении женщинам во время кормления грудью. Его не назначают пациентам с болезнями сердечно–сосудистой системы и мочевыводящей, беременным женщинам и детям младше 12 лет.

Источник