Определение степени заражённости лекарственного растительного сырья амбарными вредителями

Исследование на наличие амбарных вредителей проводят в обязательном порядке при приёмке лекарственного растительного сырья, а также ежегодно при хранении. Метод определения степени заражённости сырья амбарными вредителями изложен в ГФ XI (вып. 1, с. 276). Проба для установления степени заражённости вредителями выделяется методом квартования из объединённой пробы массой 500 г для мелких видов сырья и массой 1000 г для крупных видов сырья (ОФС 42-0013-03).

При анализе определяют степень заражённости по наличию клещей и насекомых в пересчёте на 1 кг сырья.

Аналитическую пробу просеивают сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм. В сырье, прошедшем сквозь сито, проверяют наличие клещей (лупа ×5-10), в сырье, оставшемся на сите, — моли, точильщика, долгоносика и их личинок, живых и мёртвых насекомых.

Различают три степени заражённости вредителями: I степень — в 1 кг сырья не более 20 клещей или не более 5 насекомых; II степень — более 20 клещей, свободно передвигающихся по поверхности сырья и не образующих сплошных масс, или 6-10 экземпляров моли, точильщика и их личинок и др.; III степень — клещи образуют сплошные войлочные массы, движение их затруднено, или более 10 экземпляров насекомых в сырье (моль, точильщик, их личинки и др.).

Сырьё, заражённое вредителями, после дезинсекции просеивают сквозь сито с отверстиями 0,5 мм (при заражённости клещами) или 3 мм (при заражённости другими вредителями).

После обработки сырьё при I степени заражённости вредителями может быть допущено к медицинскому применению. При II степени и в исключительных случаях при III степени заражённости сырьё может быть использовано для переработки с целью получения индивидуальных веществ, в остальных случаях сырьё уничтожают.

Определение влажности лекарственного растительного сырья

Воздушно-сухое сырьё содержит обычно 10-14 % гигроскопической воды. Повышенное содержание влаги в сырье приводит к его порче: изменяется окраска сырья, появляется затхлый запах, плесень, разрушаются действующие вещества. Такое сырьё нельзя использовать. Поэтому НД для каждого вида сырья устанавливает норму содержания влаги (влажность) не выше определённого значения.

Под влажностью сырья в товароведческом анализе понимают не только потерю в массе при высушивании за счёт гигроскопической воды, но фактически и различных летучих веществ.

Известны различные способы определения влажности. В частности, иногда в сырье определение влажности осуществляется методом отгонки, и в ряде фармакопей этот способ используется. Для него разработаны специальные приборы (например, прибор Дина и Старка). Существуют химические методы, из которых наиболее известен метод Карла Фишера (Британская фармакопея). Кроме того, разработаны спектроскопические и электрометрические методы и соответствующие приборы, которые позволяют определять влажность с минимальными затратами времени.

В ГФ XI (вып. 1, с. 285) для определения влажности в лекарственном растительном сырье принят метод высушивания до постоянной массы при температуре 100-105 °С.

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц около 10 мм, перемешивают и берут две навески массой 3-5 г, взвешенные с погрешностью ±0,01 г. Каждую навеску помещают в предварительно высушенный и взвешенный вместе с крышкой бюкс и ставят в нагретый до 100-105 °С сушильный шкаф. Время высушивания отсчитывают с того момента, когда температура в сушильном шкафу вновь достигнет 100-105 °С. Первое взвешивание листьев, трав и цветков проводят через 2 ч, корней, корневищ, коры, плодов, семян и других видов сырья — через 3 ч.

Высушивание проводят до постоянной массы. Постоянная масса считается достигнутой, если разница между двумя последующими взвешиваниями после 30 мин высушивания и 30 мин охлаждения в эксикаторе не превышает 0,01 г.

Определение потери в массе при высушивании для пересчёта количества действующих веществ и золы на абсолютно сухое сырьё («абсолютная влажность») проводят в навесках 1-2 г (точная навеска), взятых из аналитической пробы, предназначенной для определения золы и действующих веществ, вышеописанным методом, но при разнице между взвешиваниями, не превышающей 0,0005 г.

Влажность сырья (X) в процентах вычисляют по формуле:

где m — масса сырья до высушивания, г; m1 — масса сырья после высушивания, г.

За окончательный результат определения принимают среднее арифметическое двухпараллельных определений, вычисленных до десятых долей процентов. Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений не должно превышать 0,5 %.

Определение содержания золы

Лекарственное растительное сырьё содержит не только органические вещества, но и минеральные. Кроме того, сырьё, особенно подземные части растений, бывает загрязнено посторонними минеральными примесями: кусочками земли, камешками, песком, пылью на густоопушенных листьях и др. Нормирование их уровня в сырье является условием получения качественного сырья. С этой целью почти для всех видов сырья определяется содержание общей золы, а для сырья, используемого для приготовления настоев и отваров, — содержание золы, нерастворимой в 10 % растворе кислоты хлористоводородной.

Общая зола — это остаток несгораемых неорганических веществ, оставшийся после сжигания и прокаливания сырья. Этот остаток состоит из минеральных веществ, свойственных растению, и посторонних минеральных примесей (земля, песок, камешки, пыль).

Зола, нерастворимая в 10 % растворе кислоты хлористоводородной, состоит в основном из оксида кремния и характеризует загрязнённость сырья посторонними минеральными примесями.

Методы определения золы изложены в ГФ XI (вып. 2. с. 24).

Определение общей золы

Около 3-5 г измельчённого лекарственного растительного сырья (точная навеска) помещают в предварительно прокалённый и точно взвешенный фарфоровый, кварцевый или платиновый тигель, равномерно распределяя сырьё по дну тигля. Затем тигель осторожно нагревают, давая сначала сырью сгореть при возможно более низкой температуре. Сжигание оставшихся частиц угля надо тоже вести при возможно более низкой температуре; после того как уголь сгорит почти полностью, увеличивают пламя.

При неполном сгорании частиц угля остаток охлаждают, смачивают водой или насыщенным раствором аммония нитрата, выпаривают на водяной бане и остаток прокаливают. В случае необходимости такую операцию повторяют несколько раз.

Прокаливание ведут при слабом красном калении (около 500 °С) до постоянной массы, избегая сплавления золы и спекания её со стенками тигля. По окончании прокаливания тигель охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Определение золы, нерастворимой в 10 % растворе кислоты хлористоводородной

К остатку в тигле, полученному после сжигания лекарственного растительного сырья, прибавляют 15 мл 10 % раствора кислоты хлористоводородной, тигель накрывают часовым стеклом и нагревают 10 мин на кипящей водяной бане. К содержимому тигля прибавляют 5 мл горячей воды, обмывая ею часовое стекло. Жидкость фильтруют через беззольный фильтр, перенося на него остаток с помощью горячей воды. Фильтр с остатком промывают горячей водой до отрицательной реакции на хлориды в промывной воде, переносят его в тот же тигель, высушивают, сжигают, прокаливают, как указано выше, и взвешивают.

Постоянная масса считается достигнутой, если разница между двумя последующими взвешиваниями после 30 мин высушивания и 30 мин охлаждения в эксикаторе не превышает 0,0005 г.

Содержание золы (X) в процентах в пересчёте на абсолютно сухое сырьё рассчитывают по формуле:

где m — масса золы, г; m1 — масса сырья, г; w — влажность сырья, %.

Источник

Вредители лекарственного растительного сырья и борьба с ними

В процессе транспортирования и при неправильном хранении лекарственное сырье, как и другое растительное, может подвергаться порче амбарными вредителями. Чаще всего порче подвержено сырье, богатое полисахаридами (крахмалом, инулином), сочные плоды, богатые сахарами, некоторые сухие плоды и семена, богатые жирным маслом.

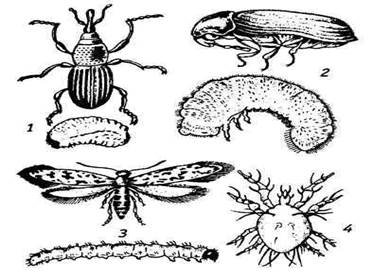

Амбарные вредители ухудшают качество сырья, способствуют его самосогреванию, загрязняют сырье, тару, хранилища, оборудование, транспортные средства. К амбарным вредителям относятся клещи, долгоносики, точильщики, моль, грызуны (рис. 1).

Большой вред сырью, таре, помещениям для хранения наносят крысы и мыши. Они заражают и загрязняют многие виды сырья, особенно плоды можжевельника и плоды зонтичных.

Меры борьбы с вредителями лекарственного сырья могут быть предупредительные и истребительные.

К предупредительным мерам относятся подготовка, очистка и обеззараживание складских помещений, перерабатывающих предприятий, машин, механизмов, соблюдение санитарно-гигиенических правил хранения лекарственного сырья;

К истребительным — физико-механические и химические средства дезинсекции.

Дезинсекцию проводят с помощью сероуглерода (реже хлорпикрина).

Зараженное сырье помещают в таре в герметически закрывающееся помещение. В разных местах кабины на штабелях с сырьем расставляют плоские чашки, в которые наливают сероуглерод.

Дверь быстро закрывают, щели замазывают алебастром. В газовой среде сырье выдерживают от 2 (летом) до 7 (зимой) дней. По истечении этого времени камеру открывают и дают газу улетучиться. Сероуглерод огнеопасен, в связи с чем работа с ним требует особой осторожности.

В летний период для дезинсекции можно использовать солнечную радиацию. Сырье, которое не теряет внешнего вида под воздействием солнечных лучей, помещают на темные подстилки и прогревают в течение нескольких часов.

Дератизацию помещений проводят общеизвестными способами. Весьма эффективны для дератизации ловчие бочки.

Мероприятия по борьбе с амбарными вредителями должны быть комплексными с соблюдением мер личной и противопожарной безопасности.

Определяют степень зараженности лекарственного растительного сырья амбарными вредителями.

Исследование на наличие амбарных вредителей осуществляют в обязательном порядке при приемке лекарственного растительного сырья, а также ежегодно при хранении. Метод определения степени зараженности сырья амбарными вредителями изложен в ГФ XI (т. 1, с. 276) и ГОСТ 24027.1—80.

Проба для установления степени зараженности вредителями выделяется методом квартования из объединенной пробы массой 500 г для мелких видов сырья и массой 1000 г для крупных видов сырья [ГФ XI (т. 1, с. 269) и ГОСТ 24027.0-80].

При анализе определяют степень зараженности по наличию клещей и других насекомых в пересчете на 1 кг сырья.

Аналитическую пробу просеивают сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм. В сырье, прошедшем сквозь сито, проверяют наличие клещей (лупа х5—10), моли, точильщика и их личинок, живых и мертвых насекомых, подсчитывают их число в сырье, оставшемся на сите.

Различают три степени зараженности сырья вредителями:

I степень — в 1 кг сырья не более 20 клещей или не более 5 насекомых;

II степень — более 20 клещей, свободно передвигающихся по поверхности сырья и не образующих сплошных масс, или 6—10 экземпляров моли, точильщика и их личинок;

III степень — клещи образуют сплошные войлочные массы, движение их затруднено, или более 10 экземпляров насекомых в сырье (моль, точильщик, их личинки и др.).

Сырье, зараженное вредителями, после дезинсекции просеивают сквозь сито с отверстиями 0,5 мм (при зараженности клещами) или 3мм (при зараженности другими вредителями).

После обработки сырье I степени зараженности вредителями может быть допущено к медицинскому применению.

При II степени и в исключительных случаях при III степени зараженности сырье может быть использовано для переработки с целью получения индивидуальных веществ, в остальных случаях сырье уничтожают.

Источник

Определение степени зараженности ЛРС амбарными вредителями

Исследование на наличие амбарных вредителей проводят в обязательном порядке при приемке ЛРС, а также ежегодно при хранении.

Сырье проверяют на наличие живых и мертвых вредителей путем осмотра невооруженным глазом и с помощью лупы (5-10Х):

1) при внешнем осмотре;

2) а также при определении подлинности, измельченности и содержания примесей.

Обращают внимание на наличие частей сырья, поврежденных амбарными вредителями. Просматривают также швы, складки упаковочного материала, щели в ящиках. При обнаружении в сырье амбарных вредителей определяют степень его зараженности.

Для этого аналитическую пробу сырья просеивают сквозь сито с размером отверстий 0,5 мм. В сырье, прошедшем сквозь сито, проверяют наличие клещей; в сырье, оставшемся на сите — наличие моли, точильщика, их личинок. Количество найденных вредителей и их личинок пересчитывают на 1 кг сырья и устанавливают степень его зараженности.

Различают 3 степени зараженности вредителями:

· I степень — в одном кг сырья не более 20 клещей или не более 5 насекомых (моли, хлебного точильщика и их личинок).

· II степень — более 20 клещей, свободно передвигающихся по поверхности сырья и не образующих сплошных масс, или 6-10 экземпляров моли, точильщика и их личинок.

· III степень — клещи образуют сплошные войлочные массы, движение их затруднено, или более 10 экземпляров насекомых в сырье (моль, точильщик и их личинки).

В случае обнаружения в ЛРС амбарных вредителей его подвергают дезинсекции, после чего просеивают сквозь сито с размером отверстий 0,5 мм (при зараженности клещами) или с диаметром отверстий 3 мм (при зараженности другими вредителями).

После обработки сырье используют в зависимости от степени зараженности.

При I степени зараженности сырье может быть допущено к медицинскому применению, при II степени и в исключительных случаях при III степени зараженности сырье может быть использовано для переработки с целью получения индивидуальных веществ, в остальных случаях сырье уничтожают.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Источник