- Способы проникновения лекарственных веществ через биологические барьеры

- — 3 — Механизмы проникновения лекарственных веществ через биомембраны

- Транспорт лекарственных средств через клеточную мембрану и биологические барьеры

- Содержание

- Клеточная мембрана Править

- Проникновение лекарственных средств через биологические барьеры Править

- Простая диффузия Править

- Влияние pH на диффузию слабых электролитов Править

- Облегченная диффузия и активный транспорт Править

Способы проникновения лекарственных веществ через биологические барьеры

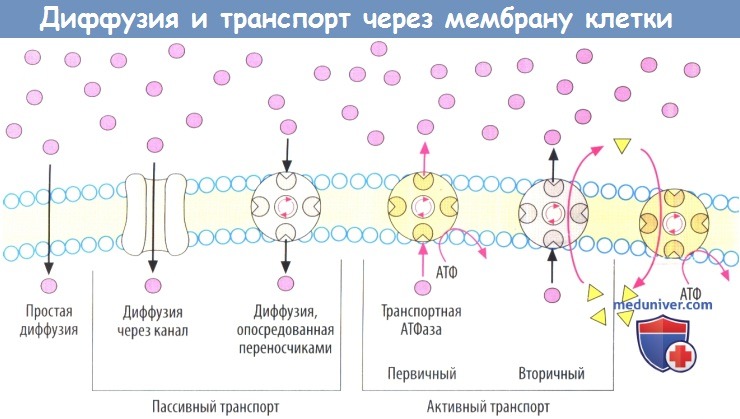

Способность проникать сквозь двойные липидные слои является условием для всасывания лекарственных средств, проникновения в клетки или в клеточные органеллы и прохождения через ГЭБ и плацентарный барьер. Благодаря амфифильной природе фосфолипиды образуют двойные слои, характеризующиеся гидрофильной поверхностью и гидрофобной внутренней частью. Вещества могут проникать через такую мембрану тремя разными способами.

а) Диффузия. В зависимости от степени липофильности вещества могут диффундировать непосредственно через двойной липидный слой по градиенту концентрации через мембрану (красные точки). В то же время мембрана практически непроницаема для высокогидрофильных веществ (норадреналина).

б) Пассивный транспорт. Во многих тканях есть транспортные системы для переноса через мембрану веществ, которые самостоятельно не могут через нее пройти. Проникая сквозь мембраны, вещества попадают внутрь клеток и в клеточные отделы, где имеется потребность в них. Эти транспортные системы расположены в мембранах и являются более или менее специфичными для определенной группы веществ.

Пассивный транспорт через мембрану не требует энергии. Каналы или белки-переносчики обеспечивают возможность гидрофильным веществам проникать через мембраны. Примерами являются потенциал- или лиганд-контролируемые ионные каналы (потенциалзависимые Na + -каналы, Са 2+ -каналы) и аквапорины.

Аквапорины — специальные транспортные белки, которые обеспечивают прохождение воды через гидрофобную клеточную мембрану во многих тканях организма.

в) Активный транспорт. Многие транспортные процессы в организме осуществляются с прямым или непрямым использованием энергии аденозинтрифосфата (АТФ). Энергия АТФ особенно необходима, когда транспорт веществ через клеточную мембрану осуществляется против градиента концентрации, т. е. с затратой энергии.

В первичном активном транспорте участвуют белки, которые самостоятельно расщепляют АТФ (АТФазы) и таким образом обеспечивают транспорт веществ. Примерами являются Na + /K + -АТФаза или H + /K + -АТФаза.

Некоторые белки первичного активного транспорта выступают в роли мишеней для лекарственных средств; так, гликозиды наперстянки ингибируют Na + /K + -АТФазы] Ингибиторы протонной помпы снижают продукцию кислоты в желудке за счет ингибирования действия H + /K + -АТФазы.

г) При вторичном активном транспорте необходимо функциональное взаимодействие котранспортера с первичным АТФ-зависимым транспортером, В таком случае источником энергии, необходимой для транспорта вещества, служит движение ионов по градиенту концентрации. Градиент Na + обычно служит донором энергии. За поддержание градиента данного иона отвечает, в свою очередь, Na + /К + -АТФаза.

Многие нейромедиаторы и анионные или катионные переносчики используют клеточные градиенты Na + в качестве источника энергии.

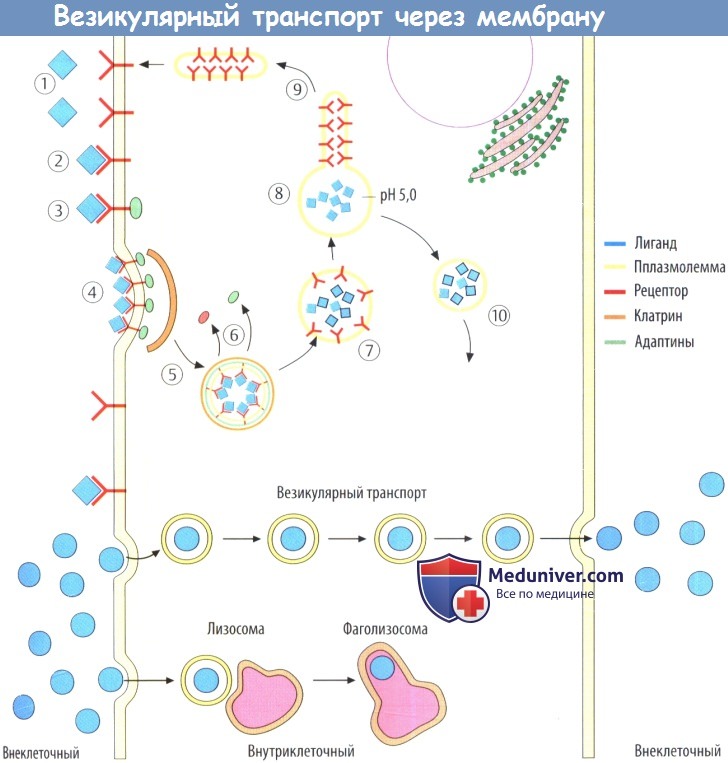

д) Трансцитоз (везикулярный транспорт). Вновь образованные везикулы захватывают растворенные во внеклеточной жидкости вещества и затем переносят их через цитоплазму. В некоторых случаях везикулы (фагосомы) сливаются с лизосомами дообразования фаголизосом, а переносимые вещества метаболизируются.

е) Эндоцитоз, опосредованный рецепторами. Лекарственное средство связывается в первую очередь с рецепторами на поверхности мембраны, а цитозольные участки рецепторов взаимодействуют со специальными белками (адаптины). Комплексы лекарственного вещества с рецептором мигрируют вдоль мембраны и соединяются с другими комплексами на основе клатринзависимого процесс. Область поврежденной мембраны инвагинирует и в конце концов отслаивается до образования обособленной везикулы.

Везикула охватывает клатрин и адаптин, что приводит к образованию ранней эндосомы. Внутри нее повышается концентрация протонов, вызывая диссоциацию комплекса «лекарственное средство-рецептор». Далее участки несущей рецептор мембраны отделяются от эндосомы. Они возвращаются обратно в плазмолемму в то время как эндосома направляется в органеллы мишени.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

— 3 — Механизмы проникновения лекарственных веществ через биомембраны

Молекулы лекарственных веществ через биологические мембраны могут проникать различными способами:

Пассивная диффузия — транспорт через биологические мембраны, вызванный движением частиц, например под влиянием тепла и разности концентраций транспортируемого вещества по обе стороны мембраны. С участием пассивной диффузии транспортируются, например, лекарственные вещества, являющиеся слабыми органическими кислотами (кислота ацетилсалициловая, кислота бензойная) и слабыми органическими основаниями (амидопирин, аминазин).

Облегченная диффузия – это транспорт лекарственных веществ осуществляется с участием молекул специфических переносчиков. Как и при пассивной диффузии, перенос веществ происходит по концентрационному градиенту, но скорость выше, чем при простой диффузии. Транспорту путем облегченной диффузии подвергаются клеточные метаболиты, поступающие из плазмы крови (глюкоза и другие моносахариды, аминокислоты, витамины и др.).

Обменная диффузия — молекулы переносной системы транспортируют молекулы лекарственных веществ на противоположную сторону мембраны, а сами образуют комплекс с другой молекулой подобной структуры и переносят ее на внешнюю сторону мембраны, т.е. в межклеточное пространство.

Активный транспорт — это перенос молекул лекарственных веществ через биомембраны против градиентов их концентраций, сопряженный с затратой энергии (транспорт в фолликулы щитовидной железы из плазмы крови).

Пиноцитоз — это адсорбция, осуществляемая путем выпячивания (инвагинации) поверхности биомембраны с последующим образованием везикулы вокруг транспортируемого вещества, как при фагоцитозе (захват макромолекул — белки и нуклеиновые кислоты с диаметром частиц не более 750 нм), жирные кислоты и жирорастворимые витамины.

Липосомы — лекарственная форма, представляющая собой фосфолипидные пузырьки с включенными в их полость лекарственными и биологически активными веществами.

Распределение лекарственных веществ в организме.

Большинство лекарственных веществ в организме животных распределяется неравномерно. Лекарственные вещества достигают концентрации, обеспечивающей эффективные изменения за разное время в различных органах и тканях. Это объясняется наличием гистогематических барьеров (стенка капилляров, клеточные мембраны, гематоэнцефалический и плацентарный барьеры и др.), функциональным состоянием и кровоснабжением органа, сродством молекул лекарственных веществ с биохимическими структурами органов и тканей.

При отдельных патологических состояниях ослабляются существующие в норме барьеры и возникают патологические барьеры за счет разрастания соединительной ткани вокруг очагов воспаления.

Важным фактором в распределении лекарственных веществ является образование комплексов белок — молекула лекарственных веществ. Они образуются в крови, межклеточных пространствах, в цитоплазме, иногда в ядре (сульфаниламиды, антибиотики и др.).

Связывание лекарственных веществ с белками уменьшает терапевтический эффект, замедляет выведение их из организма, а также участие в процессах биотрансформации, так как в этих процессах могут принимать участие только свободные молекулы.

Некоторые лекарственные вещества в больших количествах аккумулируются в тканях и органах. Например, мышьяк депонируется в волосяном покрове, йод — в щитовидной железе, хром — в эритроцитах. Наркотические вещества обладают липотропным действием, и поэтому депонируются в местах сосредоточения липидов. Кумуляция лекарственных веществ используется в терапевтической и диагностической практике.

Следует учитывать, что накопление лекарственных веществ в определенных органах и тканях может оказывать специфическое действие только при наличии в данной ткани внутриклеточных рецепторов, с которыми и может взаимодействовать лекарство или биологически активное вещество.

Источник

Транспорт лекарственных средств через клеточную мембрану и биологические барьеры

Содержание

На всех этапах своего пребывания в организме — всасывания, распределения, метаболизма, экскреции — лекарственные средства проникают через клеточные мембраны. Поэтому очень важно понимать механизм мембранного транспорта, знать физико-химические свойства препарата и самой мембраны, от которых этот транспорт зависит. Так, решающее значение имеют размеры и форма молекулы лекарственного средства, степень ионизации, растворимость в жирах и связывание с белками тканей.

Клеточная мембрана — наиболее универсальный биологический барьер, который приходится преодолевать лекарственным средствам. Он входит в состав других биологических барьеров, таких, как слизистая кишечника, состоящая из одного слоя клеток, или кожа, состоящая из нескольких таких слоев. В большинстве случаев лекарственные средства переносятся через клетки, а не между ними, поэтому механизм проникновения через столь разные по строению барьеры во многом сходен.

Клеточная мембрана Править

Клеточная мембрана представляет собой двойной слой амфифильных липидов, гидрофобные углеводородные хвосты которых обращены внутрь, а гидрофильные головки — наружу. Мембраны разных клеток различаются по липидному составу. Перемещаясь вдоль поверхности, липидные молекулы придают мембране текучесть и эластичность. Кроме того, мембраны обладают высоким электрическим сопротивлением и плохо проницаемы для полярных молекул. Встроенные в двойной липидный слой мембранные белки выполняют функции рецепторов, ионных каналов и переносчиков, участвуя в восприятии и передаче химических и электрических сигналов. Эти белки служат мишенями для лекарственных средств.

Проникновение лекарственных средств через биологические барьеры Править

При преодолении биологических барьеров лекарственные средства могут проходить как сквозь клетки, так и между ними. Между эндотелиальными клетками большинства капилляров препараты транспортируются с током воды, происходящим путем фильтрации по градиенту гидростатического давления. Такой вид транспорта доступен только свободным лекарственным средствам, так как молекулы белков, с которыми они связаны, слишком велики. Транспорт веществ через межклеточные контакты осуществляется довольно легко. В капиллярах он зависит только от интенсивности кровотока (см. ниже). Этот вид транспорта играет важную роль в проникновении веществ через почечный фильтрационный барьер. В некоторых органах и тканях (капилляры ЦНС, многие эпителиальные ткани) клетки связаны плотными контактами, транспорт через которые ограничен (см. ниже). При прохождении сквозь клетки лекарственные средства должны переноситься через клеточную мембрану. Последняя хорошо проницаема для воды, которая проникает через мембрану путем диффузии по градиенту осмотического давления. Вместе с водой через мембрану могут проходить небольшие (молекулярная масса не более 100—200), растворимые в воде молекулы лекарственных средств. Большинство липофильных препаратов с высоким молекулярным весом транспортируются путем активного или пассивного транспорта.

Простая диффузия Править

Многие липофильные лекарственные средства проходят через клеточную мембрану посредством простой диффузии (разновидность пассивного транспорта) по градиенту концентрации. Скорость простой диффузии прямо пропорциональна величине трансмембранного концентрационного градиента, коэффициенту распределения препарата между липидной и водной фазами и площади диффузионной поверхности. Чем больше коэффициент распределения, тем выше концентрация препарата в мембране и тем выше скорость диффузии. В случае неионизированных веществ по достижении стационарного состояния концентрации свободного вещества по обе стороны мембраны выравниваются. Трансмембранное распределение ионизированных веществ зависит от электрохимических градиентов для ионов и от градиента pH между внутри- и внеклеточным пространством, так как величина pH влияет на степень ионизации.

Влияние pH на диффузию слабых электролитов Править

Большинство лекарственных средств представляют собой слабые кислоты или слабые основания, которые могут находиться в водном растворе как в ионизированной, так и в неионизированной форме. Неионизированные молекулы обычно липофильны и легко проходят через мембрану (неионная диффузия), в отличие от плохо растворимых в жирах ионизированных молекул.

Трансмембранное распределение слабых электролитов зависит от показателя кислотной диссоциации pКа (рКа соответствует pH, при котором половина всех молекул слабой кислоты или слабого основания ионизирована) и градиента pH. На рис. 1.2 представлено распределение слабой кислоты (рКа 4,4) между плазмой (pH 7,4) и желудочным соком (pH 1,4). Слизистая желудка выполняет функцию липидного барьера, проницаемого только для неионизированных, липофильных молекул. Соотношение неионизированной и ионизированной форм препарата легко вычислить с помощью уравнения Гендерсона—Гассельбальха. В плазме это соотношение равно 1:1000, а в желудочном соке — 1:0,001 (на рисунке эти данные приведены в квадратных скобках, а смещение равновесия в сторону ионизированной или неионизированной Формы указано толстыми горизонтальными стпелками). Таким образом, в стационарном состоянии соотношение концентраций препарата в плазме и желудочном соке составит 1000:1. Для слабого основания с рКа 4,4 указанные соотношения обратные, и равновесие между ионизированной и неионизированной формами также смещено в обратную сторону. Итак, в стационарном состоянии слабая кислота накапливается преимущественно с той стороны мембраны, где среда более щелочная, а слабое основание — с той стороны, где среда более кислая (так называемая ионная ловушка). Эти закономерности во многом определяют всасывание и экскрецию лекарственных средств (см. ниже). Разность концентраций слабого электролита по обе стороны биологических барьеров устанавливается без затрат энергии, за счет избирательной проницаемости мембраны для неионизированных молекул и трансмембранного градиента pH. Последний, впрочем, создается активным транспортом ионов.

Облегченная диффузия и активный транспорт Править

Хотя наиболее распространенный механизм мембранного транспорта лекарственных средств — простая диффузия, препараты могут проходить через клеточную мембрану с участием белков-переносчиков — путем облегченной диффузии или активного транспорта. Облегченная диффузия (разновидность пассивного транспорта) идет по концентрационному или электрохимическому градиенту без затрат энергии, но, в отличие от простой диффузии, осуществляется с помощью белка-переносчика. Активный транспорт идет против концентрационного либо электрохимического градиента и требует затрат энергии. Облегченная диффузия и активный транспорт характеризуются насыщением, специфичностью и конкурентным ингибированием. Белки-переносчики участвуют в переносе через мембрану эндогенных веществ, скорость простой диффузии которых слишком мала, и могут обладать высокой специфичностью к определенной конформации молекулы лекарственного вещества. Кроме того, с помощью белков-переносчиков из клетки выводятся токсичные вещества.

От локализации переносчика в той или иной части клетки часто зависит направление переноса (в клетку или из нее), что во многих случаях обеспечивает направленный транспорт лекарственных средств через клеточные слои. Так, переносчики в базолатеральной мембране гепатоцитов транспортируют желчные кислоты и амфифильные органические ионы в клетку, а системы активного транспорта в апикальной мембране — из клетки в желчь. Сходные механизмы действуют в кишечнике и почечных канальцах. Во всех этих органах, а также в эндотелии капилляров головного мозга присутствует Р-гликопротеид — мембранный белок-переносчик, отвечающий за выведение лекарственных средств из клетки. Этот белок кодируется геном ABCВ1 (старое название MDR- 1) и обусловливает устойчивость опухолевых клеток к химиотерапии (гл. 52). В кишечнике Р-гликопротеид транспортирует лекарственные средства из энтеропита обратно в просвет кишечника, уменьшая их всасывание.

Источник