ВИДЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЛС (ЧАСТЬ 3)

Индивидуальная несовместимость организма с ЛС может быть врожденной (идиосинкразия) или приобретенной (сенсибилизация).

Идиосинкразия (греч. idios — своеобразный, synkrasis — смешение) — врожденная индивидуальная непереносимость ЛВ. Она обусловлена отсутствием или снижением активности ферментов, либо отсутствием систем обезвреживания веществ определенной химической группы.

Преферанская Нина Германовна

Доцент кафедры фармакологии фармфакультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.фарм.н.

Идиосинкразия возникает при первом приеме вещества (агента) и при этом иммунитет не развивается, антитела не образуются, не возникает реакции «АГ+АТ». Например, врожденная аномалия фермента псевдохолинэстеразы удлиняет миорелаксирующее действие суксаметония йодида (Дитилин). У ряда больных с наследственной недостаточностью фермента глюкозо–6–фосфатдегидрогеназы может возникать гемолиз эритроцитов при применении противомалярийного препарата «Примахин» или антибиотика «Хлорамфеникол».

Аллергические реакции являются одними из наиболее часто встречающихся отрицательных видов действия ЛС. Многие из них (антибиотики, сульфаниламиды, препараты инсулина и др.) при попадании в организм людей с повышенной чувствительностью приводят к образованию и накоплению специфических антител. При повторных введениях этих ЛС происходит их взаимодействие с антителами и в результате возникают аллергические реакции. Лекарственная аллергия обусловлена нарушением иммунологических свойств организма, это приобретенная повышенная чувствительность организма к лекарственным веществам. Она протекает в виде аллергических реакций по немедленному или замедленному типу. К аллергическим реакциям немедленного типа относятся крапивница, отек Квинке, поллинозы, бронхиальная астма, сывороточная болезнь, лекарственный анафилактический шок. Они возникают при повторных курсах терапии, через несколько минут (≈20–30 мин.) после приема лекарства. Из аллергических реакций немедленного типа наиболее опасным является анафилактический шок. Анафилактический шок — быстроразвивающаяся реакция организма на повторное введение лекарства при имеющейся повышенной чувствительности к данному лекарственному веществу. Симптомы: боль за грудиной, отек гортани, спазм бронхов и удушье, снижение АД и ослабление сердечной деятельности, возможна потеря сознания. Если вовремя не оказать помощь, может наступить гибель организма. Аллергические реакции немедленного типа могут вызвать антибактериальные препараты (в частности, введение антибиотиков пенициллинового ряда), НПВС, анестетики, введение сывороток, вакцин.

Аллергические реакции замедленного типа развиваются через 24–48 часов и более, после повторного введения лекарственного вещества, к которому имеется сенсибилизация организма. Сенсибилизацией (лат. sensibilis — чувствительный) называется иммунологически опосредованная повышенная чувствительность организма к экзогенным или эндогенным антигенам. К ним относятся: лекарственная аллергия, вызывающая цитотоксический эффект в виде дерматитов, васкулитов, флебитов, аллергические реакции на пробы Манту, Пирке.

К отрицательным видам действия ЛС относится также «синдром отмены» — абстиненция (лат. abstinentia — воздержание), физическое и психическое состояние пациента после внезапного или полного прекращения препаратозависимой терапии. Синдром отмены может наблюдаться после прекращения приема опиоидных наркотических анальгетиков (Морфин, Тримеперидин); гормональных препаратов (Инсулин, глюкокортикостероиды); антигипертензивного средства «Клофелин», адреноблокатора «Анаприлин» и некоторых психотропных средств.

Всесоюзная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает все случаи неблагоприятных реакций на организм зарегистрированных ЛС. Согласно определению ВОЗ, побочное нежелательное действие — это непредвиденные вредные (губительные) эффекты, которые возникают при использовании доз лекарственного средства, рекомендованных для профилактики и лечения заболеваний. При однократном введении лекарства неблагоприятные реакции могут не развиваться, не проявляться и никак не выявляться. При длительном применении ЛС побочный нежелательный эффект может стать причиной различных осложнений, в т.ч. обострения наследственных заболеваний. Различают нежелательные реакции, связанные с применением ЛС, на:

- побочные (негативные) реакции;

- серьезные нежелательные реакции (приводящие к различным осложнениям, инвалидности, угрозе жизни человека или к летальному исходу);

- непредсказуемые нежелательные реакции;

- серьезные непредвиденные нежелательные реакции.

Нежелательные эффекты, возникающие при применении ЛС в дозах, превышающих терапевтические, называются токсическими, как правило, это связано с передозировкой того или иного лекарственного препарата.

Согласно международной классификации выделяют 4 типа отрицательных побочных эффектов или нежелательных реакций на ЛС.

Тип А — предсказуемые реакции организма на введенное лекарство. Как правило, это дозозависимые побочные реакции, возникающие в 75% случаев от всех нежелательных реакций и приблизительно наблюдаются более чем у 1 из 100 больных. Эти реакции связывают с лекарственным взаимодействием, абсолютной, относительной передозировкой, индивидуальными особенностями организма. Летальность пациентов невысокая.

Тип В — непредсказуемые реакции организма, как правило, нечастые и возникают только у чувствительных людей. Это — дозонезависимые реакции, в

25% случаев неизвестного генеза, иммунологические или неиммунологические (иммунопатии, энзимопатии, идиосинкразия, сенсибилизация, гиперчувствительность). Возникновение таких реакций — менее 1 на 1000 больных, высокая летальность.

Тип С — реакции организма, связанные с длительной терапией заболевания. Возникает синдром отмены, кумуляция, лекарственная зависимость, подавление выработки эндогенных веществ. Диагностика таких реакций затруднительна.

Тип D — тяжелые необратимые побочные эффекты на вводимое лекарство. Как правило, чаще всего наблюдаются отсроченные эффекты: мутагенность, канцерогенность и тератогенность. Предсказать такие реакции организма крайне трудно. В настоящее время все лекарства, которые регистрируются, проходят тестирование на вышеперечисленные необратимые побочные эффекты.

Одновременное использование нескольких ЛС с мало прогнозируемым результатом их совместного взаимодействия может привести к полипрагмазии (греч. poli, polys — многий, pragma — действие). У больных старше 60 лет нередко диагностируют одновременно несколько заболеваний. В норме врач назначает не более 3–5 лекарств. Использование 3–5 лекарств одновременно приводит к развитию нежелательных реакций у 4% пациентов. Применение 16–20 лекарств одновременно может вызвать развитие побочных нежелательных эффектов в 54% случаев.

Токсическое действие возникает также при абсолютной или относительной передозировке ЛС и проявляется в значительном, иногда обратимом нарушении функций отдельных органов или систем органов. Абсолютная передозировка бывает при повышении высших, суточных и курсовых доз, а относительная передозировка – при назначении средних (обычных) доз лицам с поражениями печени, почек, что сопровождается накоплением в организме применяемого действующего вещества, т.к. замедляется его инактивация и выделение из организма. Хорошо известно токсическое действие аминогликозидных антибиотиков (Стрептомицин, Канамицин) на слуховой нерв, когда поражается восьмая пара черепно-мозговых нервов и возникает ототоксический эффект. У больных наблюдается снижением слуха, шум, звон или заложенность в ушах, вплоть до глухоты.

Токсическое действие, кроме общего и местного, может обозначаться как ориентированное на определенные органы: нейро–, нефро–, гепато–, гемато– или кардиотоксический эффект и т.д.

При нейротоксическом эффекте повреждаются ткани нервной системы (ЦНС, периферическая нервная система). Примером нейротоксического действия является повреждающее действие ЦНС местным анестетиком «Новокаином» и близким к нему по химической структуре антиаритмическим препаратом 1А класса — «Новокаинамидом». При в/в введении возможно развитие головокружения, двигательного возбуждения или неприятные ощущения (чаще в конечностях), парестезии, которые проявляются онемением, покалыванием, жжением или эффектом «ползание мурашек». Антибиотик «Циклосерин», применяемый для лечения больных туберкулезом, может вызвать развитие психозов, галлюцинаций, псевдоэпилептических припадков.

Антибиотики из группы аминогликозидов вызывают нефротоксический эффект. Повреждение клубочкового аппарата или канальцевой системы нефрона почек могут возникать при применении полимиксинов и некоторых цефалоспоринов.

Гепатотоксическое действие — повреждение паренхимы печени и нарушение ее метаболической функции и др. Например, при применении Метациклина, Рифампицина.

Гематотоксическое действие (угнетение кроветворения) оказывают большинство цитостатиков, т.к. оказывают прямое угнетающее влияние на быстро размножающиеся ткани и в т.ч. на кроветворную систему (костный мозг). Это токсическое действие возникает только при резорбтивном применении хлорамфеникола (левомицетина). После местного применения препаратов, в состав которых входит левомицетин: 0,25% раствор левомицетина в глазных каплях, 1% глазной линимент, линимент синтомицина, содержащий рацемическую смесь (1 ч. хлорамфеникола + 1 ч. — его правовращающий изомер), комбинированная мазь «Левомиколь» и антибактериальный аэрозоль «Олазоль», таких побочных эффектов не возникает.

При назначении ЛС беременным женщинам возможно отрицательное действие на развивающийся плод. Эти отрицательные действия возникают при применении ЛС, проникающих через плацентарный барьер. Наиболее серьезными являются тератогенное и эмбриотоксическое действия.

Тератогенное действие (греч. teras — урод) проявляется врожденными уродствами, развившимися в результате влияния некоторых ЛС на организм плода (наиболее опасный период с 3 по 12 неделю беременности). Хорошо известна история применения в некоторых зарубежных странах успокаивающего и снотворного средства «Талидомид». У женщин, принимавших в первую треть беременности этот препарат, рождались дети, имевшие врожденные уродства (дефекты конечностей, их недоразвитие, пороки сердца, почек, нарушение функций желудочно–кишечного тракта и др. органов). Известны случаи уродств от применения некоторых гормональных препаратов, антибиотиков. Для предупреждения тератогенного действия рекомендуется воздерживаться от приема ЛС в первые три месяца беременности, особенно когда происходит закладка органов ребенка.

Эмбриотоксическое действие ЛС проявляется нарушением развития эмбриона, процессов имплантации (1–2 неделю беременности) и образования плаценты (3–6 неделю). В результате эмбриотоксического действия беременность или не развивается, или заканчивается самопроизвольным абортом.

Фетотоксическое действие связано с изменением функции органов и систем плода, а также обмена веществ в период с 9 по 38 неделю.

Мутагенное действие связано со стойким повреждением зародышевой клетки в период эмбриогенеза и ее генетического аппарата (до 12 недели беременности). Мутации могут проявляться в половых клетках, изменяя генотип потомства. Мутации в соматических клетках могут привести к развитию злокачественных образований (канцерогенному действию).

Безопасность ЛС должна изучаться на всех этапах продвижения препарата на фармацевтическом рынке (даже после тщательно проведенных доклинических и клинических испытаний). Одно только официальное разрешение на применение лекарства не является гарантией его безопасности для всех больных.

Источник

Побочное действие лекарств

Глава 1. Общие положения

Результатом фармакотерапии зачастую являются не только желательное, но и побочное действие лекарственных веществ.

Под побочным действием лекарственных веществ понимают все те биологические эффекты, которые не составляют сути фармакодинамики данного вещества, проявляются незакономерно и поэтому не могут быть заранее предусмотрены врачом.

Существует мнение, что в единичных случаях побочные действия могут быть положительными. Так, например, ε-аминокапроновая кислота (АКК) была введена в клиническую практику как ингибитор фибринолиза и применяется при кровотечениях, связанных с повышенной активностью фибринолитического процесса. В дальнейшем оказалось, что АКК попутно снижает проницаемость капилляров за счет угнетения активности гиалуронидазы. Этот эффект, синергетичный основному, по сути, следует расценивать не как побочное действие АКК, а как вновь изученную сторону ее фармакодинамики. Аналогично решался вопрос о фармакологическом влиянии витаминов. Долгое время их действие на системы и органы человеческого тела считалось «невитаминным», «неспецифическим», побочным, хотя и полезным добавлением к специфическому антиавитаминозному. Лишь с недавних пор фармакодинамика витаминов обрела права гражданства. Очевидно, «полезные побочные действия», проявляющиеся в процессе применения того или иного препарата, попросту отражают неполноту фармакологических знаний о нем. В прямом понимании этот термин обозначает действие отрицательное.

Учение о побочных действиях как самостоятельный раздел фармакотерапии оформилось лишь в начале 50-х годов. Единой узаконенной классификации побочных действий нет. Наиболее рациональным, вероятно, является предложение Е. М. Тареева различать в побочных действиях лекарств следующие виды: токсические, специфические, неспецифические и, наконец, тератогенные и мутагенные. Такая, по сути, патогенетическая классификация проявлений побочного действия лекарств, видимо, наиболее целесообразна. Она раскрывает генез отдельных его синдромов и тем самым определяет соответствующее патогенетическое лечение.

Токсические побочные действия возникают при абсолютной или относительной передозировке лекарственных веществ. Они могут наблюдаться также при чрезмерно быстром насыщении организма лекарством. Случаи абсолютной передозировки редки и являются печальным результатом либо врачебной ошибки, либо суицидального умысла самого пострадавшего. Что же касается относительной передозировки, то это явление может возникнуть при назначении даже средних доз лицам с недостаточной функцией органов выделения или замедленным обезвреживанием лекарства печенью и другими органами. Известно, например, что при недостаточности почек назначение сульфаниламидов сопровождается токсическими влияниями. По той же причине категорически противопоказано применение препаратов филициновой кислоты даже при субклинической недостаточности печени. Своевременное и тщательное обследование больного позволяет врачу предусмотреть, а значит, избегнуть относительной передозировки лекарств. Прямой токсический эффект производят также и те немногочисленные вещества, которые обладают склонностью к кумуляции. Именно этим феноменом вызвана необходимость снижения дозировки гликозидов наперстянки после достижения полного терапевтического эффекта (переход на поддерживающую дигитализацию). Токсические эффекты могут возникнуть и при чрезмерно быстром введении лекарств в терапевтических дозах. Такая возможность диктует необходимость крайней осторожности и замедленности при внутривенных и внутриартериальных вливаниях.

Специфические побочные, или собственно побочные, действия лекарства зависят от индивидуальных особенностей структуры вещества и нюансов его фармакодинамики. Определенную роль в выявлении специфических побочных действий может играть и способ применения вещества (пути его введения), и лекарственная форма, в которой оно назначается. К специфическим побочным действиям относят; нежелательный эффект на месте введения (выведения), обширные и резкие рефлекторные реакции, резорбтивные влияния на другие системы организма, привыкание и пристрастие. Побочными действиями, специфичными для химиотерапевтических препаратов, являются также снижение витаминной обеспеченности организма, дисбактериоз, образование устойчивых и лекарственно зависимых штаммов микроорганизмов, реакции обострения инфекционного процесса вследствие массивного распада возбудителей и др.

В ряде случаев побочные явления могут быть столь опасными, что вынуждают отменить данный препарат.

На примере производных пиразолона можно рассмотреть побочное действие, связанное со структурой веществ и проявляющееся при введении. Антипирин, амидопирин, анальгин и бутадион — фенильные производные пиразолона, они отличаются друг от друга числом и протяженностью замещающих боковых цепей в пиразолоновом гетероцикле. От антипирина к бутадиону растет число замещений и утяжеляются замещающие радикалы. В меру этого нарастают противоаллергические, антипиретические и анальгезирующие свойства, а также влияние на капиллярную проницаемость. К побочным явлениям, наблюдающимся при лечении производными пиразолона, относятся различные диспепсические явления и даже желудочные кровотечения, связанные, как полагают, с раздражением слизистой оболочки и повышением желудочной секреции. Примечательно, что выраженность этих побочных явлений заметно нарастает по мере утяжеления молекулы пиразолонового производного. При приеме антипирина побочные явления сводятся к тошноте и лишь изредка — к рвоте. При приеме же бутадиона, как правило отмечается потеря аппетита, изжога и тошнота; часты рвота и кишечные спазмы; появляются и такие тяжелые побочные явления, как обострение язвенной болезни и желудочно-кишечные кровотечения. В литературе приводятся сведения о 1526 больных, леченных бутадионом. Рвота наблюдалась у 86 из них, обострение язвенной болезни — у 17, желудочно-кишечные кровотечения — у 13. Ввиду тяжести диспепсических побочных явлений бутадионотерапию в ряде случаев приходится прекращать.

Побочные явления, выражающиеся крайне резкими рефлекторными реакциями, возникают в первой фазе ингаляционного эфирного наркоза. В результате резкого раздражающего влияния паров эфира на рецепторы верхних дыхательных путей в этой фазе могут возникнуть такие фатальные осложнения, как рефлекторный спазм голосовой щели или внезапная, тоже рефлекторная, остановка сердца вследствие афферентного перераздражения ядер блуждающего нерва.

Как указывалось, резорбтивные влияния лекарственного вещества на другие системы организма могут носить характер побочного действия. Синтетические радиомиметические соединения используются в медицинской практике благодаря их антимитотической активности. В частности, новэмбихин резко тормозит функции белого кровяного ростка, благодаря чему применяется для лечения лимфогранулематоза и хронических лейкозов. Наряду с этим новэмбихин вызывает потерю аппетита, рвоту и тяжелые поносы. Эти побочные явления можно расценить только как резорбтивное влияние (новэмбихин вводится внутривенно) на другую (негемопоэтическую) систему, тем более, что связывается оно, по всей вероятности, с алкилированием полипептидных структур кишечной стенки.

Очень своеобразным побочным действием является привыкание (толерантность) к лекарствам. Феномен этот заключается в том, что при более или менее длительном систематическом повторном введении некоторых веществ ответные реакции организма ослабевают * . Поэтому для получения такого эффекта, который наблюдался при первых приемах, нужно вводить все большие и большие дозы. Развивается как бы относительное приспособление, привыкание организма к вводимому веществу.

* ( Крайним случаем привыкания является так называемая тахифилаксия — состояние, возникающее при частых повторных введениях препарата и характеризующееся полным отсутствием реакции на 3-4-е введение. Нужно помнить, что тахифилаксия наблюдается по отношению к такому средству скорой помощи, как эфедрин.)

Механизм этого явления не выяснен до конца. С одной стороны, установлено, что при повторном введении некоторых веществ (атропин, кофеин, никотин и др.) заметно ускоряются реакции их энзиматической инактивации в организме. Так, например, привыкание к никотину и морфину происходит на фоне значительного увеличения содержания нетоксичных (и фармакологически неактивных) продуктов окисления. Окислению (в микросомах печени) подвергаются также мепробамат и сотни других препаратов. При повторных введениях эффективность мепробамата снижается; одновременно нарастает дезактивирующий микросомальный метаболизм. Более того, у толерантных («привыкших») животных выделяется большое количество неактивного оксимепробамата и намного скорее, чем у нетолерантных.

В результате быстрой инактивации вещества для получения первоначального эффекта требуется большая доза его. С другой стороны, привыкание может быть следствием защитного ограничения всасывания. Широко известен факт арсенофагии — способности принимать «тренированными» лицами (животными) через рот огромные количества окиси мышьяка без губительных последствий. Однако стоит ввести такому «привыкшему» животному мышьяк не через рот, а подкожно, как оказывается, что смертельной является обычная доза. Наконец, «высказывается мысль, что привыкание объясняется появлением антител к данному веществу. Какую бы из этих точек зрения не принять (правомерной, очевидно, является каждая из них), феномен привыкания представляет собой, по сути, активную защитную реакцию организма, реакцию отвергания чуждого вещества * .

* ( Исходя из современных представлений, привыкание следует считать совершенно несоответствующим сути рассматриваемого фармакологического феномена. Значительно точнее предложенный Dennis Y. Parke термин «толерантность к лекарствам».)

Таким образом, создается впечатление, что в основе толерантности к лекарствам лежит своеобразная временная перестройка организма, а не специфическое действие лекарственного вещества. В действительности это, видимо, не так, поскольку феномен привыкания описан лишь для небольшого числа лекарственных средств: пероральных препаратов железа и мышьяка, растительных и синтетических слабительных средств, никотина, барбитуратов длительного действия, хинина, морфина, и некоторых других. Следовательно, перестройка, отмечающаяся при развитии толерантности к лекарствам, не является общей неспецифической реакцией организма на введение любого вещества, а является реакцией избирательной, обусловленной специфическим воздействием ограниченного круга лекарственных средств.

Если толерантность расценивается как временная перестройка организма, то пристрастие (лекарственную зависимость) следует рассматривать как перестройку более глубокую и, главное, более постоянную. Интимные стороны генеза лекарственной зависимости не изучены, но общий механизм этого, пожалуй, наиболее страшного побочного действия лекарства можно представить примерно так. Систематическое повторное введение вещества делает постоянным присутствие его во внутренних средах организма, обусловливает вовлечение в биохимические процессы, протекающие в тканях. В результате изменяется метаболизм, а следовательно и функционирование тканей. К этому новому жизненному условию организм постепенно адаптируется, как и ко многим другим, например, к изменениям температуры, давления, характера питания и т. д. Создается новый, отличающийся от обычного, метаболический гомеостаз. В этих условиях непоступление яда нарушает установившееся равновесие биохимических процессов. Развивается болезненный синдром отнятия (абстиненция), который ликвидируется только новым введением яда.

Наиболее приспособляемыми к изменяющимся условиям по праву считаются клетки головного мозга. Именно поэтому лекарственную зависимость от наркотиков (наркоманию) вызывают вещества, обладающие цефалотропными эффектами. Своеобразно изменяя функции головного мозга, они создают эйфорическое состояние, сменяющееся фазой сна, а затем абстиненции. Желание вновь пережить эйфорию служит толчком к повторному введению яда, то есть к образованию лекарственной зависимости. Однако специальные исследования показали, что в меру укрепления этой зависимости относительно уменьшается эйфорическая фаза, почти полностью исчезает фаза сна и все более удлиняется и углубляется фаза абстиненции.

Таким образом, если причиной лекарственной зависимости (наркомании, пристрастия) явилась эйфория, то дальнейшей двигательной силой этого губительного процесса оказывается именно болезненный, подчас непереносимый, синдром отнятия.

Что касается интимных биохимических механизмов лекарственной зависимости, то они противоположны механизмам толерантности к лекарствам и направлены не на разрушение, а наоборот, — на сохранение активности вещества. Так, при повторном введении морфина или кодеина крысам резко снижается активность микросомальных ферментов печени, инактивирующих эти вещества. Тем самым создаются условия для беспрепятственного и более длительного пребывания наркотика во внутренних средах организма. У крыс и кроликов мескалин легко дезаминируется, вследствие чего они мало восприимчивы к данному препарату. У людей, собак и мышей мескалин выделяется в основном неизмененным, и они высоко чувствительны к этому яду. У человека и собаки легко создается зависимость от амфетамина, который в значительных количествах (30-38% дозы) выделяется ими в неизменном виде. Таким образом, если в основе толерантности к лекарствам лежит реакция отвергания чуждого вещества, то при лекарственной зависимости наблюдается реакция включения яда в обменные процессы. В меру усиления лекарственной зависимости этот яд все больше нарушает функции организма и психику. Хорошо известны тяжелые последствия наркоманий.

Совершенно иную природу имеют неспецифические побочные явления, которые также называют лекарственной болезнью. К ним относят различные формы проявления идиосинкразии и собственно лекарственную болезнь, представляющую комплекс аллергических реакций с немедленным и замедленным проявлением. Неспецифические побочные явления — результат глубоко индивидуальных, иногда врожденных, чаще приобретенных свойств организма. Появление неспецифических побочных действий мало зависит от способа введения и дозы препарата. Клинические проявления лекарственной болезни не имеют прямой связи со структурой лекарственного вещества и в общих чертах повторяются при применении практически любого лекарственного вещества, к которому отмечается повышенная чувствительность. Особенности химической структуры вносят лишь некоторые нюансы в проявление лекарственной болезни и степень антигенности самого лекарственного вещества.

Частным случаем неспецифических побочных действий является идиосинкразия, под которой понимают наследственную чрезвычайно повышенную реакцию даже на минимальные количества лекарства. Исследованиями последнего времени показано, что в основе идиосинкразии лежат, по-видимому, ферментные нарушения. Так, у лиц перенесших острую гемолитическую анемию в связи с приемом сульфаниламидов, обнаружено резкое снижение, а часто — отсутствие дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата. Такого же генеза гемолитическая анемия обнаруживалась у африканцев после приема противомалярийного средства — примахина. Указанная идиосинкразия наследственно передается по мужской линии. К числу лекарственных веществ, вызывающих явления идиосинкразии в результате дефицита дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата, относятся также производные нитрофурана, фенацетин, ПАСК и ацетилсалициловая кислота. Как ни странно, витамин К также вызывает гемолитическую анемию у лиц с врожденной недостаточностью дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата. Считают, что прием указанных лекарственных средств сопровождается сильным окислением глютатиона эритроцитов. Обычно восстановление глютатиона происходит при участии НАДФ · Н2. Однако при нехватке в эритроцитах дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата развивается также и дефицит НАДФ · Н2 и восстановление глютатиона нарушается. В результате происходят окислительная денатурация гемоглобина и лизис эритроцитов.

Как следствие ферментных нарушений описывается также желтуха мозговых ядер (повреждение мозга билирубином), иногда наблюдающаяся после приема салицилатов, левомицетина и производных фенотиазина. Эта патология связывается с врожденным понижением активности глюкуронилтрансферазы. Указанный фермент участвует как в инактивации перечисленных медикаментов, так и в образовании билирубинового глюкуронида. Отсутствие его приводит к тому, что при нагрузке медикаментом резко снижается выделение билирубина.

В отличие от идиосинкразии лекарственная болезнь зависит не от врожденных, а от приобретенных свойств организма. Причиной ее являются процессы специфической (иногда параспецифической) сенсибилизации лекарственным веществом. Это доказывается рецидивированием лекарственной болезни при повторном назначении непереносимого препарата, исчезновением клинических проявлений при отмене его, выявлением антител к нему и, наконец, возможностью десенсибилизации к этому препарату.

Лекарственная болезнь — явление сравнительно частое: она отмечается у 8,8% людей. Само собою понятно, что лекарственной болезнью чаще страдают лица, у которых выявляются аллергические реакции вообще. Лекарственная болезнь была установлена у 47,7% из 184 больных с повышенной чувствительностью к лекарственным веществам. Чаще ею поражаются лица зрелого возраста, что объясняется особенностями реактивности организма.

Лекарственная болезнь может протекать с немедленной реакцией и, наоборот, с замедленной.

Немедленные проявления лекарственной болезни соответствуют аллергическим реакциям немедленного типа: анафилактическому шоку, отеку Квинке, крапивнице, гемолитическому кризу, приступу бронхиальной астмы. Классическим примером такого острого проявления лекарственной болезни является широкоизвестный «пенициллиновый шок». Существует мнение, что определенную роль в развитии немедленных проявлений лекарственной болезни (то есть при первом введении лекарства в обычных дозах) играет непосредственное освобождение гистамина тканями. И действительно, установлено, что морфин, кодеин, дионин, папаверин, атропин, стрихнин, фенамин, трипафлавин и соли желчных кислот обладают таким свойством. Реакции, связанные с освобождением гистамина, были описаны после парентерального введения органических соединений мышьяка, кураре и тубокурарина, производных акридина и полимиксина. Интересно, что профилактическое назначение противогистаминных средств препятствует проявлению анафилактических реакций при введении перечисленных препаратов. Эти же вещества: димедрол, супрастин, диазолин, а также противогистаминные производные фенотиазина — дипразин (пипольфен), этизин (фенетазин) — прекрасно зарекомендовали себя и при лечении немедленных проявлений лекарственной болезни.

Замедленные проявления лекарственной болезни развиваются через 7-12 дней от начала лечения и соответствуют в общем аллергическим реакциям туберкулинового типа (поражения кожи, суставов, серозных оболочек и различные висцериты). К ним откосят лекарственные васкулиты, невриты, кардиты, а также лекарственные ретикулезы и лейкозы.

При лекарственной болезни с замедленным проявлением само лекарственное вещество выступает в роли гаптена. Доказано, что во многих случаях лекарственные препараты, попадая во внутренние среды организма, вступают в соединение с белками, превращаясь, таким образом, в полноценные аутоаллергены, способные сенсибилизировать организм, вызывать образование антител и вступать с ними в реакцию. С этой точки зрения лекарственные вещества, вызывающие аллергические реакции, могут быть названы про антигенами.

Вопрос о механизмах лекарственной аллергизации организма не решен еще окончательно. Высказываются предположения о наличии не только белковых, но и липоидных, а также полисахаридных антигенов. Указывается и на возможность сенсибилизации не к самому препарату, а к продуктам его превращений. Некоторые из этих возможностей доказаны. Установлено, например, что высокими аллергизирующими свойствами обладает ряд препаратов, в основе которых лежит бензольное кольцо с аминной группой или атомом хлора. И действительно, обладающие такой структурой сульфаниламиды, новокаин, ПАСК, метилтиоурацил являются частой причиной лекарственной болезни. Примером аллергизирующего влияния продуктов превращения (а не самого препарата) могут служить производные фенотиазина. Аллергизирующие свойства аминазина зависят от того, что фенотиазиновые продукты его превращений, присоединяясь к различным белкам, образуют компоненты большого молекулярного веса, служащие полноценными антигенами.

Возникновение в организме лекарственного антигена вызывает выработку специфических антител. Доказано, что антитела образуются, в частности, клетками лимфатических узлов.

Таким образом, в основе лекарственной болезни лежат патогенетические механизмы, характерные для всех аллергических реакций.

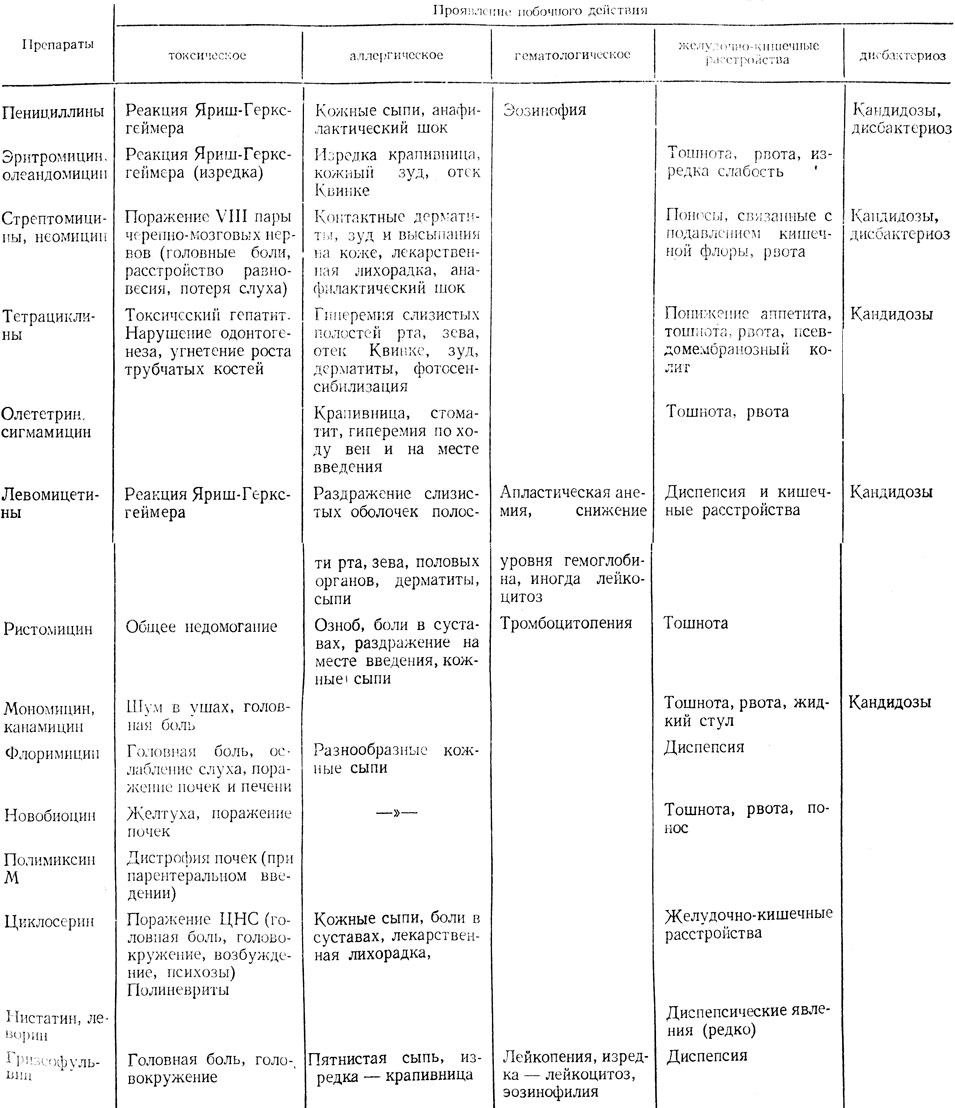

Очень часто побочное действие развивается от антибиотиков. Препараты этой группы могут оказывать одновременно и токсическое, и специфическое побочное влияние и приводить к развитию лекарственной болезни с немедленными и замедленными реакциями (табл. 9).

Таблица 9. Проявление побочного действия антибиотиков

Само собою разумеется, что проявления побочного действия лекарственных веществ могут наблюдаться у любого больного. Но некоторые контингенты населения наиболее подвержены ему в силу присущих им физиологических особенностей организма. Прежде всего сюда следует отнести детский возраст с его бурными гиперергическими реакциями, склонностью к аллергии и особой ранимостью метаболических процессов. Побочное действие лекарств особенно часто встречается в педиатрической практике. Нередко оно наблюдается и у лиц пожилого и старческого возраста, когда организм ослаблен не только имеющимися хроническими заболеваниями, но и возрастными изменениями (ослаблением) течения энзиматических реакций. Наконец, нередко побочные действия лекарственных средств отмечаются и у беременных, что объясняется своеобразным физиологическим перенапряжением обменных процессов в организме (главным образом в печени) будущей матери и общим повышением чувствительности к лекарственным агентам.

Особый вид побочного действия составляет тератогенное и мутагенное влияние лекарственных веществ. В генезе этих влияний могут играть роль все ранее перечисленные механизмы и неизученные влияния, с одной стороны, на ДНК и РНК, а с другой — на органогенез эмбриона. Тератогенными и мутагенными влияниями обладают, как установлено, алкилирующие вещества (типа допана, циклофосфана, миелосана), антиметаболиты противоопухолевого действия (6-меркап-топурин), структурные аналоги — антиметаболиты витаминов, а в отдельных случаях — и сами витамины. Тератогенным эффектом могут обладать и вещества, далекие по своей структуре от естественных метаболитов. Примером того может служить снискавшая печальную известность трагедия с применением талидомида. Это недостаточно изученное снотворное средство предлагалось в Западной Германии и Англии специально для беременных женщин. В результате массового применения этого разрекламированного препарата, обладавшего, как оказалось, тератогенным действием, на свет появилось более 7000 детей-уродов.

Вопросам изучения тератогенности и мутагенности препаратов в нашей стране уделяется особое внимание. Фармакологический комитет СССР запретил, в частности, клиническую апробацию препаратов, не изученных на предмет тератогенности и мутагенности.

Таковы общие и принципиальные положения проблемы побочного действия лекарственных веществ. Ниже будут приведены частные аспекты этой проблемы применительно к некоторым, как нам кажется, представляющим ныне особый интерес, группам лекарственных средств.

Источник