- Ангиоспазм сосудов сетчатки глаза

- Причины возникновения ангиоспазма

- Симптомы ангиоспазма сетчатки

- Лечение ангиоспазма сетчатки

- Спазм центральной артерии сетчатки первая помощь

- Этиология ( причины ) нарушения кровоснабжения сетчатки

- Клиника ( признаки ) нарушения кровоснабжения сетчатки

- Неотложная ( первая ) помощь при нарушениях кровоснабжения сетчатки

- Ангиоспазм сетчатки

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Симптомы ангиоспазма сетчатки

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение ангиоспазма сетчатки

- Прогноз и профилактика

Ангиоспазм сосудов сетчатки глаза

Автор:

Фоменко Наталия Ивановна

Мед. портал:

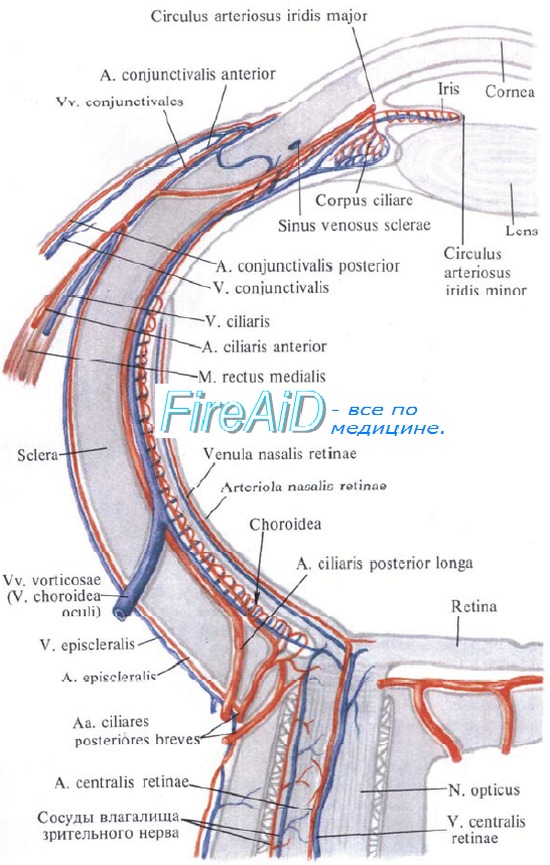

Ангиоспазм сетчатки — функциональное нарушение, которое обусловлено сужением центральной артерии сетчатки или её ветвей, протекающее без органических поражений в кровеносных сосудах. Другими словами, подобное состояние возникает при интенсивном сокращении стенок сосудов из-за временного резкого их сужения, которое способно ограничить или полностью перекрыть кровоснабжение тканей.

Ангиоспазм сосудов заболеванием как таковым не является, но оставлять подобное состояние без внимания и необходимой диагностики сосудистой системы органа зрения, нельзя. В противном случае, он может вызвать серьезные нарушения зрения, ведь сужение центральной артерии сетчатки, нередко приводит к полной её непроходимости.

Причины возникновения ангиоспазма

Как правило, ангиоспазм сосудов сетчатки развивается на фоне таких заболеваний и состояний, как гипертония, диабет, болезнь Рейно или эклампсия. Иногда подобный спазм связан с внешним фактором, к примеру, с переохлаждением. Опосредованно стать причиной подобного нарушения может и наличие атеросклеротических изменений в сосудах крови. Также, ангиоспазм сосудов сетчатки может вызвать отравление токсичными веществами, к примеру, никотином или алкоголем. При этом, стоит упомянуть, что курение может стать причиной развития целого ряда глазных заболеваний.

Симптомы ангиоспазма сетчатки

Типичной жалобой пациентов, при ангиоспазме сетчатки является искажения зрительного восприятия и несколько реже, физический дискомфорт, включая:

- Кратковременные периодически возникающие приступы затуманивания зрения (очень редко могут продолжаться до 1 часа).

- Возникновение в поле зрения так называемых «мушек».

- Фотоморфопсии.

Офтальмологическое обследование глазного дна у пациентов с перечисленными выше симптомами, как правило, выявляет сужение центральной артерии или веток артерии сетчатки. Состояние сопровождается бледностью тканей глазного дна, хотя между приступами оно выглядит вполне нормальным. При ангиоспазмах, вызванных атеросклеротическими изменениями, осмотр глазного дна может выявить склероз артерий сетчатки.

Лечение ангиоспазма сетчатки

Первой помощью при ангиоспазме сосудов сетчатки, должна стать терапия с применением судорасширяющих, дегидратирующих и седативных средств.

Необходимо понимать, что ангиоспазм сосудов сетчатки стал следствием течения какого-то заболевания, которое, собственно и нуждается в лечении. Для выявления этого заболевания, как правило собирают консилиум с привлечением офтальмолога, терапевта и невропатолога. При этом, одним из пунктов комплексной терапии, становится улучшение состояния системного и местного кровообращения.

Для лечения ангиоспазма сосудов сетчатки, обычно назначаются:

- Сосудорасширяющие средства (Кавинтон, Но-шпа или Папаверин).

- Дегидратирующие (мочегонные) и седативные (успокаивающие) препараты.

- Лекарства, улучшающие способность клеток усваивать кислород из крови (Ноотропил) и улучшающие кровоток (Трентал).

При этом, Папаверин, как правило, назначается внутримышечно, а Атропин — ретробульбарно, то есть в виде инъекционного вливания за глазное яблоко (подобные инъекции повышают эффективность воздействия средства).

При ангиоспазме сетчатки обоих глаз, который вызван отравлениями либо эклампсией, показана немедленная госпитализация. В случае устойчивости ангиоспазма к проводимой терапии, также необходима госпитализация.

В медицинском центре «Московская Глазная Клиника» все желающие могут пройти обследование на самой современной диагностической аппаратуре, а по результатам – получить консультацию высококлассного специалиста. Мы открыты семь дней в неделю и работаем ежедневно с 9 ч до 21 ч. Наши специалисты помогут выявить причину снижения зрения, и проведут лечение выявленных патологий. Опытные рефракционные хирурги, детальная диагностика и обследование, а также большой профессиональный опыт наших специалистов обеспечивают благоприятный результат для пациента.

Узнать стоимость той или иной процедуры, записаться на прием в «Московскую Глазную Клинику» Вы можете по многоканальному телефону 8 (800) 777-38-81 (ежедневно с 9:00 до 21:00, бесплатно для мобильных и регионов РФ) или заполнив форму онлайн-записи.

Источник

Спазм центральной артерии сетчатки первая помощь

Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки наиболее часто наблюдается в виде острой непроходимости центральной артерии сетчатки или ее ветвей.

Этиология ( причины ) нарушения кровоснабжения сетчатки

Этиологически выделяют 3 причины нарушения кровообращения в сосудах клетчатки:

1. Спазм (по данным некоторых авторов, спазм является причиной более, чем 50% непроходимости центральной артерии сетчатки).

2. Тромбоз.

3. Эмболия (встречается редко).

Следует учитывать, что тромбоз и эмболия развиваются часто на фоне каких-либо сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь, атеросклероз, ревматизм, тромбофлебиты), поэтому, зная сопутствующую патологию, можно догадаться о ведущем механизме острого нарушения кровообращения артерии сетчатки и применить патогенетическое лечение.

Клиника ( признаки ) нарушения кровоснабжения сетчатки

Основные симптомы обычно начинают проявляться через несколько часов после психических или физических перенапряжений. Ведущим признаком является внезапная потеря зрения или снижение его до светоощущения. При спазме сосудов зрение иногда сохраняется, но острота его резко уменьшается. Больные в таких случаях обычно напуганы, растеряны, очень волнуются. Кроме потери зрения, какие-либо внешние клинические признаки отсутствуют. Диагноз подтверждается офтальмоскопией, при этом на глазном дне выявляется резкое сужение артерий сетчатки, иногда — мелкие кровоизлияния по ходу сосудов. Сетчатка мутная за счет отека. Диск зрительного нерва также отечен. При визуальном осмотре часто выявляется отсутствие или уменьшение зрачкового рефлекса на свет.

Неотложная ( первая ) помощь при нарушениях кровоснабжения сетчатки

Учитывая, что более чем в 50% случаев спазм сосудов центральной артерии сетчатки является первопричиной нарушения кровообращения, лечение должно носить целенаправленный характер по его купированию. В течение первых 3-х часов показано постоянное использование производных форм нитроглицерина, разовое в/в введение 10 мл 2,4% р-ра эуфиллина, п/к — 2 мл 2% р-ра папаверина и внутрь 0,1 г никотиновой кислоты. Эти препараты назначают с целью достижения спазмолитического эффекта и при спазме центральной артерии сетчатки эта терапия может сразу привести к клиническому эффекту. Срочная госпитализация в офтальмологическое отделение.

Источник

Ангиоспазм сетчатки

Ангиоспазм сетчатки – это функциональное нарушение, вызванное резким сужением центральной артерии сетчатки (ЦАС) или ее ветвей, без органических изменений сосудистой стенки. Клинические проявления представлены затуманиванием зрения, появлением «мушек», фото- и метаморфопсий перед глазами, дискомфортом в окологлазничной области. Основные методы диагностики: офтальмоскопия, бесконтактная тонометрия, ангиография и оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки. Тактика лечения сводится к назначению спазмолитиков, плазмозаменителей, бета-адреноблокаторов, салуретиков и ингибиторов карбоангидразы.

МКБ-10

Общие сведения

Ангиоспазм сетчатки – ургентное состояние в клинической офтальмологии, требующее незамедлительного медицинского вмешательства. Согласно статистическим данным, в 91,2% случаев острое нарушение кровотока в центральной артерии возникает на фоне патологий со стороны сердечно-сосудистой системы. Наиболее частые из них – атеросклероз и артериальная гипертензия (60%). В 25-30% случаев установить этиологию спазма сосудов сетчатки не удается. Заболевание встречается в любом возрасте, однако чаще приступы прослеживаются после 40 лет. Лица мужского пола болеют в 2 раза чаще женщин. Патология распространена повсеместно.

Причины

Этиология заболевания до конца не изучена. Нередко наблюдаются идиопатические формы болезни, когда выяснить генез патологии не удается. У детей спастическое сокращение среднего слоя артерий обусловлено вегетативной дисфункцией и особенностями формирования периферической нервной системы. Во взрослом возрасте основные причины развития ангиоспазма сетчатой оболочки глаза включают:

- Гипертоническую болезнь. В ответ на повышение артериального давления возникает рефлекторный спазм сосудов, в том числе в глазничной области. Данное явление связано с выбросом катехоламинов, которые оказывают прессорный эффект на рецепторы сосудистой стенки.

- Сахарный диабет. У лиц с декомпенсированной формой сахарного диабета отмечается высокий риск прогрессирования диабетической ретинопатии. Эта патология сопровождается частыми эпизодами ангиоспазма.

- Атеросклероз. При атеросклеротическом поражении эндотелия повышается артериальное давление и нарушается перфузия. Ответная реакция на гипоксию представлена спастическим сокращением мышечного слоя ЦАС.

- Вредные привычки. Сужение артерии сетчатки – это следствие чрезмерного воздействия никотина у курильщиков и этилового спирта у лиц, которые злоупотребляют алкогольными напитками. Эти вещества ведут к временному сужению просвета сосудов, который сменяется дилатацией.

- Интоксикацию. Тонус сосудистой стенки повышается при отравлении соединениями сероуглерода и свинца. Подобные реакции характерны для лиц, работающих во вредных условия производства и страдающих от хронической интоксикации.

Патогенез

Стойкое, бесконтрольное сокращение миоцитов среднего слоя сосудистой стенки вызвано нарушением ионного транспорта. При повышении концентрации ионов кальция и снижении ионов натрия и калия тонус гладкомышечного слоя возрастает. В свою очередь, при резком сужении просвета сосудов кровоток ограничивается или вовсе прекращается. Это приводит к ишемии окружающих тканей и нарушению трофики сетчатки. При длительной интоксикации ангиоспазм развивается из-за повышения тонуса симпатической нервной системы. У больных сахарным диабетом прогрессирует инсулинорезистентность, а вместе с тем и степень жесткости сосудистой стенки. Подтверждает эту теорию увеличение скорости пульсовой волны.

Симптомы ангиоспазма сетчатки

Для патологии характерно двухстороннее, реже — одностороннее поражение. Пациенты предъявляют жалобы на появление «тумана» и мерцание «мушек» перед глазами. Затуманивание зрения при кратковременном спазме носит переходящий характер. Также возможно искажение зрительного восприятия в виде мета- и фотоморфопсий. Реже возникает чувство дискомфорта в области глазницы на стороне поражения. Нередко прослеживается ощущение пульсации в области висков, головокружение, головная боль. После окончания приступа общее состояние больного полностью нормализуется, а зрительная дисфункция нивелируется. В тяжелых случаях длительная ишемия ведет к необратимому снижению остроты зрения.

Осложнения

Длительный ангиоспазм становится причиной резкого необратимого снижения или полной потери зрения. Частые приступы ведут к выраженному дискомфорту и нарушению работоспособности, т. к. пациенты не могут предвидеть время развития следующего эпизода. Рецидивирующий ангиоспазм способствует повышению внутриглазного давления. Со временем у больных развивается вторичная офтальмогипертензия. Периодические спастические сокращения артериол и мелких артерий приводят к нарастанию клинической картины глазной мигрени. Однако кратковременные приступы артериоспазма протекают без осложнений.

Диагностика

Диагноз ангиоспазма сетчатки устанавливают на основании анамнестических сведений, результатов объективного осмотра и дополнительных методов диагностики. В момент приступа возможна гиперемия и отечность конъюнктивы. После завершения эпизода ангиоспазма визуальные изменения переднего сегмента глаз отсутствуют. Для постановки диагноза применяются следующие исследования:

- Офтальмоскопия. При осмотре глазного дна визуализируется резко суженная ЦАС и её ответвления мелкого калибра. Вены полнокровны. Диск зрительного нерва на момент приступа бледно-розовый, отечный. Макулярный и фовеолярный рефлекс не определяется.

- Бесконтактная тонометрия. Приступ ангиоспазма сопровождается незначительным повышением внутриглазного давления. После купирования симптоматики заболевания офтальмотонус нормализуется. Если этого не происходит, следует дополнительно провести электронную тонографию глаза.

- Ангиография сетчатки. Исследование позволяет визуализировать изменения в ретинальных сосудах благодаря изучению особенностей циркуляции флуоресцеина. У пациентов с ангиоспазмом внутренний геморетинальный барьер остается непроницаемым для контраста.

- ОКТ сетчатки глаза. При сканировании центральной области сетчатой оболочки отмечается резкое утолщение макулы. Фовеолярное углубление полностью сглажено, а реактивность сетчатой оболочки снижена. Форма кривой атипичная – прямая.

Лечение ангиоспазма сетчатки

Этиотропная терапия не разработана. Патогенетическое лечение направлено на расширение спазмированных сосудов с целью восстановления ретинального кровотока в зоне ишемии. Очень важно своевременно купировать симптоматику ангиоспазма, т. к. длительное нарушение микроциркуляции приводит к полной или частичной потере зрения. Поэтому непосредственно после осмотра глазного дна назначают инфузии спазмолитиков и плазмозаменителей. Следующий этап лечения – выполнение электрофореза с периферическими вазодилататорами и сосудорасширяющими средствами.

Для снижения внутриглазного давления используют салуретики и ингибиторы карбоангидразы. В случае отсутствия эффекта в ретробульбарное пространство устанавливается ирригационная система. Показаны инстилляции растворов блокаторов бета-адренорецепторов. При сопутствующем повышении системного артериального давления лекарственные средства вводят внутримышечно. Для стимуляции регенерации рецепторного аппарата используют пептидные биорегуляторы. При тяжелом течении патологии дополнительно показано ретробульбарное введение М-холинолитиков.

Прогноз и профилактика

Прогноз при ангиоспазме зависит от характера приступа. Кратковременное сужение мелких веток ЦАС глазного яблока проходит бесследно. Неблагоприятными в прогностическом плане принято считать вазоспастические реакции продолжительностью более 15 минут, когда наступают необратимые изменения со стороны сетчатки. Специфические превентивные меры не разработаны. Неспецифическая профилактика сводится к контролю артериального давления и уровня глюкозы крови, приему статинов при атеросклерозе, применению средств индивидуальной защиты при работе с ядохимикатами в производственных условиях.

Источник