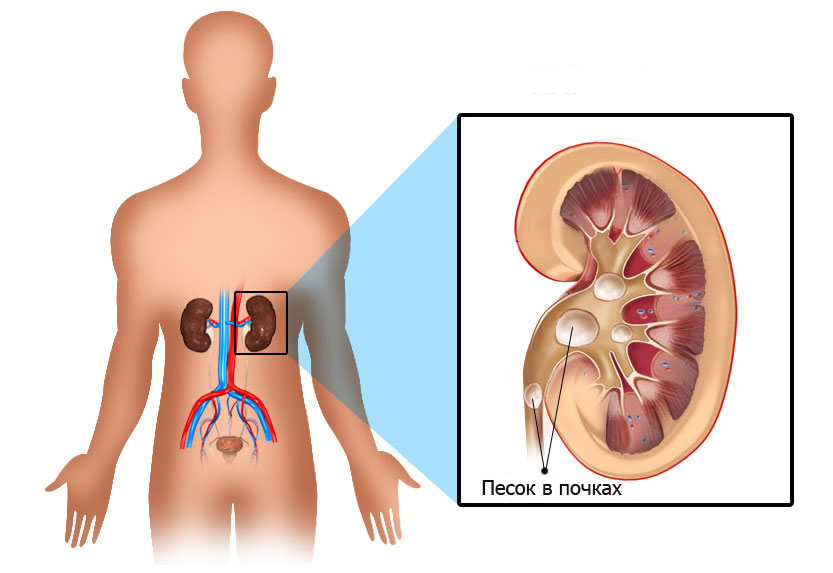

Как избавиться от песка в почках: самые действенные методы

Песок в почках – это белково-кристаллические взвеси в виде микроконкрементов диаметром до 1 мм. Они не выводятся вместе с мочой, а накапливаются в почечных чашечках и лоханках и при отсутствии других урологических проблем могут не вызывать выраженных симптомов. Лишь у некоторых людей появляются проблемы с мочеиспусканием, боль в пояснице, субфебрильная температура. Песок – это обратимая стадия мочекаменной болезни. С помощью правильного лечения можно от него избавиться и предотвратить появление камней. Предлагаем наиболее безопасные способы и советы, как вывести песок из почек.

Коррекция образа жизни

Для избавления от песка в почках необходимо увеличить ежедневную физическую активность. Полезно совершать длительные прогулки, плавать, заниматься йогой, лечебно-физической культурой, подниматься по лестнице вместо лифта. При недостатке физической нагрузки внутренние органы работают не на полную «мощность», замедляются обменные процессы, что создает условия для оседания песка в почках.

Правильный питьевой режим

Чтобы вымыть песок из почек, нужен высокожидкостный питьевой режим. В течение дня необходимо употреблять не менее 1,7-3,0 л чистой негазированной воды (не чая, кофе, сока и пр.), лучше теплой, регулярно между приемами пищи. Можно употреблять щелочную минеральную воду, которая препятствует образованию солей. Подойдут Ессентуки, Нарзан, Боржоми. При увеличении объема суточной мочи и снижения ее концентрации создаются хорошие условия для выведения существующего песка и профилактики его образования в будущем.

Уменьшение потребления соли, натрия, сахара

Чем большее количество соли попадает в организм, тем больше она выпадает в осадок в виде песка, приводит к образованию отеков, задержке жидкости в тканях, что провоцирует повышение нагрузки на почки. В среднем человеку нужно не более 1,5-3 г соли в сутки, что составляет 2/3 чайной ложки.

Избыток сахара и натрия, как и соли, приводит к активному выведению кальция, излишки которого могут образовывать в мочевыделительной системе песок. В связи с этим необходимо ограничить потребление сладкого, сильносоленых, маринованных блюд и продуктов, не досаливать пищу при приготовлении и заменить соль натуральными специями или пряными травами.

Диетическое питание

В первую очередь необходимо отказаться от вредных продуктов, способствующих образованию камней. Сюда относятся все вредности вроде сладостей, фастфуда, алкогольных напитков. Кроме них из рациона должны быть исключены:

- специи;

- копчености;

- маринады;

- жирное и жареное;

- щавель, ревень и листовые овощи (при оксалатном песке);

- мясо и рыба (при уратном песке);

- молочных продуктов (при фосфатном песке);

При правильном составлении рациона вы можете выгнать песок из почек продуктами. Здесь все зависит от состава взвесей. Если в них больше щавелевой кислоты (оксалаты), то в растворении помогут груши, белый виноград, яблоки и сливы, а в профилактике – сухофрукты, овсянка, пшеничные отруби, гречневая крупа, черный хлеб.

При уратном песке полезно употреблять щелочную минеральную воду, молочные продукты, овощи и сладкие фрукты, а при фосфатном рекомендованы яйца, мясо, рыба, зерновые, кислые ягоды, которые делают мочу более кислой и помогают растворить песок.

Лекарственные препараты

Таблетки, выгоняющие песок из почек, должны назначаться исключительно врачом, поскольку у всех препаратов есть определенные показания и побочные эффекты. Лекарства выбирают в зависимости от типа отложений и имеющихся симптомов:

- для мочегонного действия и снятия воспаления – Цистон;

- в качестве болеутоляющего, спазмолитического и мочегонного – Канефрон;

- для подкисления мочи – Уролесан;

- как мочегонное, болеутоляющее и бактериостатическое – Фитолизин.

Перечисленные способы выступают дополнением к основному лечению, которое подбирает специалист. Поэтому при подозрении на появление песка в почках необходимо для начала обратиться к врачу. В первую очередь это важно, чтобы пройти диагностику и определить тип появившихся взвесей, без чего нельзя назначить правильную диету и лечение. Государственный центр урологии приглашает вас на прием к урологу. Для записи позвоните нам по телефону или воспользуйтесь онлайн-формой на сайте.

Акопян Гагик Нерсесович — врач уролог, онколог, д.м.н., врач высшей категории, профессор кафедры урологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Источник

Мочекислый диатез — всегда ли это проявление нарушенного пуринового обмена?

Мочекислый диатез часто рассматривается как синоним нервно-артритического диатеза, который является одним из вариантов аномалии конституции. Понятие «конституция» характеризует совокупность морфофункциональных свойств организма ребенка, определяющих индивидуальные особенности его реактивности [1–3]. Диатез, или иначе аномалия конституции, характеризует особенности того или иного вида обмена, которые в определенных условиях могут реализоваться в патологию. Для нервно-артритического диатеза характерна повышенная интенсивность пуринового обмена, конечным продуктом которого является мочевая кислота (МК). Как и другие типы диатезов, мочекислый диатез не рассматривается как патология, а является пограничным состоянием, характеризующимся повышенным риском возникновения ряда заболеваний. При этом виде диатеза имеется склонность к дискинезиям желудочно-кишечного тракта с возникновением ацетонемической рвоты, чаще встречается сердечно-сосудистая патология, заболевания нервной системы, артриты, мочекаменная и желчекаменная болезни, сахарный диабет и др. Сам по себе факт нарушения обмена МК, с точки зрения проф. Н. П. Шабалова, является важным, но не единственным маркером этого вида диатеза, который может предрасполагать к некоторым видам патологии. В этом плане в рамках данной публикации хотелось бы поднять вопрос — всегда ли следует рассматривать мочекислый кристаллурический диатез как мочекислый диатез в связи с нарушением пуринового обмена. Прежде всего, следует определиться, что характеризует мочекислый кристаллурический диатез и отличается ли он от мочекислого диатеза в общепринятом понимании? Основным и определяющим признаком этого вида диатеза являются часто возникающие кристаллы МК или ее солей в осадке мочи. Но этот феномен как раз и является одним из признаков, характеризующих мочекислый диатез, в основе которого лежит избыточное образование МК как проявление напряженности пуринового обмена. Поэтому следовало бы рассматривать мочекислый кристаллурический диатез (МКД) как синоним мочекислого диатеза, а значит, и нервно-артритического диатеза. Причины возникновения кристаллов МК и ее солей различны (рис. 1). В клинической практике нередко встречаются дети, в осадке мочи которых часто обнаруживаются кристаллы МК и ее солей при отсутствии каких-либо признаков нервно-артритического диатеза. Иными словами, отсутствует повышенная нервная возбудимость как в грудном возрасте, так и в последующие возрастные периоды. Отсутствует у них и ускоренное психическое развитие, нет эмоциональной лабильности, нет склонности к ацетозу, а потому у них нет повышенного уровня кетоновых тел, аммиака, МК в крови, т. е. не развивается ацетонемический криз. Обращает на себя внимание и тот факт, что у этих детей отсутствует гиперурикозурия, а мочекислая кристаллурия наблюдается даже при отсутствии повышенной осмоляльности мочи, т. е. кристаллурия возникает в неконцентрированной моче. Это позволяет выделять этот вид диатеза как особую разновидность мочекислого диатеза и, во всяком случае, не рассматривать его как проявление нервно-артритического диатеза. Если нет нарушения пуринового обмена, что же тогда лежит в основе этой разновидности диатеза? В основе развития мочекислого кристаллурического диатеза лежит сниженная способность мочи предотвращать образование кристаллов выделяющейся МК и ее солей. Известно, что моча обладает повышенной растворяющей способностью по сравнению с водой. Это обусловлено тем, что моча представляет собой сложный многокомпонентный раствор, содержащий различные ионизированные элементы кристаллических веществ и крупномолекулярные органические коллоидные субстанции. Взаимодействие между ними обеспечивает повышенную растворимость солей в единице объема [4]. Поэтому даже при высокой концентрации кристаллообразующих солей (в данном случае МК и ее солей — уратов) не происходит образования кристаллов. МК и ее соли, как известно, плохо растворяются в кислой моче и тем хуже, чем ниже рН мочи. При этом их концентрация в моче может быть незначительной, и наоборот, если реакция мочи становится нейтральной или щелочной, выпадения кристаллов не происходит даже в условиях гиперурикозурии. Поэтому мочекислый кристаллурический диатез в отличие от мочекислого диатеза целесообразно рассматривать не как проявление нарушенного пуринового обмена, а как следствие ограниченной способности дистального отдела канальца подщелачивать мочу. Эта способность, как известно, связана с функцией аммониогенеза. Аммониогенез всегда связан с древнейшей функцией канальцевого эпителия — ацидогенезом, при котором происходит синтез ионов водорода (Н + ) под действием фермента карбоангидразы, присутствующего в канальцевом эпителии. Образующиеся Н + секретируются в просвет канальца и тем самым подкисляют мочу. Повышенное образование и секреция их наступает при накапливании в процессе обмена кислых валентностей, что способствует поддержанию кислотно-основного состояния организма. В норме повышенный ацидогенез всегда сопровождается усилением образования аммиака под влиянием фермента глутаминазы, отщепляющей аммиак от глутамина. Аммиак диффундирует в просвет канальца и, соединившись с Н + , образует ион аммония (NH4 + ), который и подщелачивает мочу. Недостаточная функция аммониогенеза проявляется ацидурией, когда рН мочи стабильно низкий и не превышает 6.0, что способствует выпадению кристаллов МК. Нарушение этой функции может иметь наследственную природу и носить семейный характер. До недавнего времени этот вариант мочекислого диатеза рассматривался как идиопатический. Нарушение функции аммониогенеза может возникнуть вторично на фоне любой почечной патологии с развитием тубулоинтерстициального синдрома.

.gif) |

| Рис. 1. Причины мочекислой кристаллурии |

Таким образом, рассматривая мочекислый диатез с позиций сегодняшнего дня, следует отличать диатез, обусловленный особенностью пуринового обмена, от диатеза, вызванного нарушенной функцией аммониогенеза. При этом важно выделять первичную форму нарушенного аммониогенеза, которая, скорее всего, имеет семейный характер, и именно эта форма и должна характеризовать этот вид мочекислого диатеза, который в отличие от нервно-артритического диатеза целесообразно назвать МКД. Выделение этой разновидности диатеза позволит более рационально осуществлять профилактику возможного перехода данного вида диатеза в мочекислую нефропатию, а далее — в интерстициальный нефрит дизметаболического генеза или мочекаменную болезнь (рис. 2). При этом диатезе нет никакой необходимости, в отличие от нервно-артритического диатеза, строго придерживаться диеты с ограничением продуктов, богатых пуринами, ибо здесь нет нарушения пуринового обмена, а поэтому нет гиперурикемии и гиперурикозурии. Необходимо лишь поддерживать достаточный диурез и способствовать подщелачиванию мочи периодическим назначением цитратов, соответствующих минеральных вод и ряда других препаратов, стремясь поддерживать рН мочи в пределах 6,4–6,8.

.gif) |