Софора японская: лечебные свойства, рецепты препаратов

Софора японская не только красивоцветущее декоративное дерево и прекрасный медонос, но и лекарственное растение с ярко выраженным лечебным эффектом. Софора лечит женские болезни, ожоги, нарывы, туберкулез, язвы желудка и кишечника.

В Японии, Китае и на Юге России софора японская растет повсеместно: в парках, сада, вдоль дорог в качестве лесополос. Подобно другим растениям семейства Бобовые, софора японская отличный медонос — пчелы с удовольствием собирают нектар и перерабатывают его во вкуснейший мёд.

Для лечебных целей используются плоды софоры японской. В некоторых случаях могут применяться полураспустившиеся бутоны софоры японской (для фиточаев и водных настоев)

Ботаническое описание

Софора японская (лат. Styphnolobium japonicum, Sophora japonica, англ. Japanese pagoda tree) — листопадное дерево, высотой до 25 м, с непарноперистыми листьями. Цветки в кистях, собранных крупными метелками на концах ветвей, мелкие, желтовато-белые; венчик до 10 мм длиной. Плод — боб. Бобы повислые, цилиндрические с четковидными перетяжками, несколько мясистые, темно-красноватые.

Длиной бобы около 10 см нераскрывающиеся держатся на дереве всю зиму. Семена черные, часто оказывающиеся неразвитыми. Цветет в августе — сентябре, плоды созревают в сентябре — октябре.

Софора японская широко культивируется как декоративное и медоносное растение. Лучше развивается на свежих суглинистых и супесчаных почвах, может расти на засолённых. Засухоустойчива, теневынослива, страдает от холодных ветров и сильных морозов.

Кстати, Софора растет в Крыму, там ее называют Софора крымская — дерево от ста болезней.

Лечебные свойства софоры японской

Лечебные свойства плодов софоры японской основаны на комплексе биологически активных веществ: флавоноидов и алкалоидов.

Рутин, содержащийся в плодах софоры японской благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему человека: предупреждает образование тромбов, сохраняет эластичность и прочность кровеносных сосудов. По сути, рутин это витамин P, что объясняет противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Другие составляющие биоактивного комплекса не менее полезны для организма:

- Кверцетин — мощный антиоксидант и бактерицидное вещество.

- Кемпферол объясняет противоопухолевые свойства плодов софоры японской. Кемперферол обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, лечения диабета.

- Пахикарпин благотворно влияет на мышечную систему, тонизирует мускулатуру матки (ускоряет роды).

- Эфирные масла плодов софоры японской стимулируют иммунитет: повышается выработка антител, возникает противомикробный и антиаллергенный эффект.

Биологические компоненты дополняют друг друга, образуя эффект синергии, поэтому препараты на основе плодов и бутонов софоры японской:

- излечивают кожные болезни, незаживающие раны, рубцы, ожоги, трещины на сосках у кормящих матерей;

- лечат болезни желудочно-кишечного тракта: язвы желудка и кишечника, дизентерию;

- лечат женские болезни: воспаления и кровотечение;

- обладают кроветворными, кровоочистительными и кровоостанавливающими свойствами;

- помогают при гипертонии: нормализуют кровяное давление и сердечную деятельность;

- при сахарном диабете понижают уровень сахара в крови;

- укрепляют сосуды и выводят из организма холестерин;

- успокаивают нервную систему, уменьшают возбудимость и тревожность.

Препараты из софоры японской противопоказаны при индивидуальной непереносимости. Также не стоит лечиться софорой японской при беременности, сердечных и почечных болезнях без консультации с врачом. Детям препараты из софоры можно давать после консультации с педиатром.

Рецепты препаратов из софоры японской. Способы применения

Настойку зрелых плодов софоры японской на 56° этиловом спирте (1 часть плодов, 5 частей спирта, настаивать 10 дней) применяют только наружно при гнойных ранах, трофических язвах и ожогах.

При свежих и длительно незаживающих ранах, а также при рубцах, вызванных ожогом, софору японскую употребляют в виде настойки плодов на водке. Также настойку применяют при нарывах, флегмонах, при трещинах сосков грудных желез, при выпадении волос. В последнем случае ее применяют разведенной в соотношении 1:10. Разведенный отвар используют для спринцеваний при воспалительных заболеваниях женских половых органов.

Настойку софоры на водке употребляют внутрь при гипертензии, для улучшения аппетита, в качестве снотворного, а также против дизентерии, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при внутренних кровотечениях, туберкулезе легких (в начальной стадии) и парапроктитах (воспаление клетчатки вокруг слепой кишки).

Настойка софоры японской на водке: 10 граммов истолченных плодов на 90 мл водки (одна-две столовые ложки измельченных плодов на пол-литра водки) настаивают в теплом месте 10 дней, изредка взбалтывая; принимать по 30 капель 3 раза в день до еды.

Отвар плодов софоры японской при выпадении волос: 1 чайная ложка софоры на полстакана кипятку, настаивать в течение 10 минут, а затем процеживают.

Водный настой софоры японской: 2 ложки сырья (цветы или плоды) заливают стаканом кипятка, настаивают 30 минут до остывания, процеживают. Второй способ — варить сырье 10 минут на водяной бане, остудить, процедить. Настой разделяют на 3 приема.

Водный настой софоры японской рекомендуется при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулезе, для укрепления капилляров и предупреждения кровоизлияний, профилактики инсульта. Настой используют для полоскания горла и полости рта при стоматите.

Действие водного настоя аналогично спиртовому препарату, но лечебный эффект проявляется медленнее и мягче, постепенно накапливаясь в организме.

Софору японскую рекомендуется пропивать курсом, длительностью с двухнедельным перерывом между лечебными курсами.

Масло плодов софоры японской готовят для лечения гайморита, ринита, ожогов и для заживления ран. Плоды софоры разминают в ступе, заливают на 1 час кипятком и перетирают в кашицу. Кашицу заливают растительным маслом, в соотношении 1:3 и выносят на солнце на 3 недели. После масло фильтруют через бинт или марлю.

Порошок сушеных бутонов софоры японской применяют в тех же случаях, что и масло. Дозировка: порошок на кончике чайной ложки или ножа 3 раза в день.

Травяные сборы и фиточай на основе софоры японской применяют для лечения гипертензии, сахарного диабета 2 типа, для профилактики инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще всего применяют зеленый чай, смешанный с плодами или бутонами софоры японской, дополненный листьями мяты, листьями березы, цветами календулы и др. Фиточай на основе софоры можно купить в аптеках.

Литературный источник: А.П. Попов, Лекарственные растения в народной медицине, 1960

Источник

Софора японская лекарственное применение

Изучение анатомического строения лекарственного растительного сырья (ЛРС) имеет не только фундаментальное, но и практическое значение. Выявление особенностей анатомического строения позволяет использовать их в качестве диагностических признаков для идентификации (установления подлинности) растительных объектов, применяемых в медицине, особенно в измельченном виде. Диагностические признаки сырья являются необходимыми показателями, включаемыми в раздел «Микроскопия» фармакопейной статьи (стандарта качества) на ЛРС [3]. Для многих представителей этой категории фитообъектов имеющиеся сведения об особенностях их анатомического строения требуют уточнений и дополнений для соответствия современным требованиям к содержанию и составлению фармакопейных статей. Такое исследование в силу ряда причин вполне актуально в отношении применяемых в медицинской практике плодов софоры японской.

В действующей ФС 42-452-72 приведены диагностические признаки плодов софоры японской. Однако установлены они были достаточно давно с применением устаревшей с современных позиций техники микроскопического анализа. Как следствие этого, требуется уточнение, детализация и выявление особенностей анатомического строения плодов софоры японской.

Необходимость пересмотра устаревшей не только по приведенным в ней анатомо-диагностическим признакам, но и многим другим позициям фармакопейной статьи на плоды софоры японской и целесообразность разработки нового нормативного документа, отвечающего современным требованиям составления стандарта качества на ЛРС, обосновывалась и ранее [2, 4, 5].

Целью исследования явилось изучение анатомического строения плодов софоры японской.

Материал и методы исследования

Объектом исследования служили плоды софоры японской, собранные в Краснодарском крае в сентябре-октябре 2011–2012 гг., в фазу наибольшего накопления биологически активных веществ (БАВ), а также образцы промышленной заготовки. Подготовку материала для микроскопического исследования и анализ микропрепаратов проводили общепринятыми методиками [1]. Приготовленные микропрепараты изучали с помощью микроскопа серии LW 200 T. Для более полной характеристики исследуемого объекта использовали различные гистохимические реакции.

Результаты исследования и их обсуждение

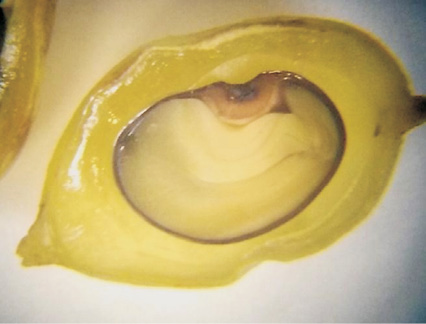

Плоды софоры японской – сочные невскрывающиеся четковидные 1–6-семянные бобы в рыхлых метелках. Плод состоит из сочного околоплодника и семян (зачастую неразвитых или недоразвитых). Семена бобовидной формы, темно-коричневого или черного цвета, блестящие, покрыты прочной многослойной кожурой, без эндосперма, запасные вещества накапливаются в мясистых семядолях. Изучение микропрепарата плодов софоры на продольном срезе показывает, что одна сторона семени вогнута, на ней находится хорошо выраженный, сильно вогнутый рубчик (рис. 1).

Кожура семени в незрелом состоянии кожистая, по мере созревания сильно твердеет, но не одревесневает.

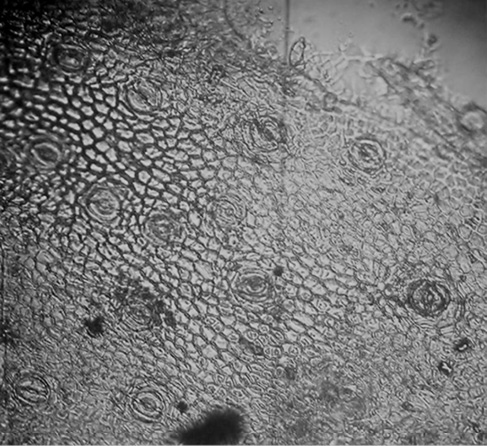

Околоплодник с обеих сторон (с наружной и с внутренней) покрыт эпидермисом. Форма клеток эпидермиса с обеих сторон одинаковая. Наружный эпидермис с устьицами, внутренний – без устьиц. Трихомы отсутствуют. С поверхности эпидермис покрыт слоем кутикулы, кутикула ровная. Проекция покровных клеток эпидермиса многоугольная (4–8 углов). Очертания стенок прямолинейные или слабоизвилистые, стенки ровные. Углы, образованные стенками смежных клеток, в основном тупые (рис. 2, а).

Рис. 1. Продольный срез плода софоры японской: 1 – околоплодник; 2 – семядоли; 3 – зародыш; 4 – кожура; 5 – рубчик

Устьица погруженные, от широкоовальных до круглых, разнонаправленные; устьичные клетки чечевицевидные; тип устьиц – парацитный (параллельно-клеточный). Одна или несколько побочных клеток удлиненной формы располагаются параллельно замыкающим и устьичной щели. Устьице окружено несколькими клетками, отличающимися от остальных клеток эпидермиса (имеют вид розетки) (рис. 2, б).

а

Рис. 2. Эпидермис околоплодника плода софоры японской: а – наружный эпидермис околоплодника; б – устьица наружного эпидермиса околоплодника

Под эпидермисом околоплодника расположена рыхлоклеточная паренхима с крупными округло-овальными тонкостенными клетками (рис. 3, а, б). Под эпидермисом наружной стороны в толще паренхимы расположена сеть мелких проводящих пучков с кольчатыми сосудами (рис. 3, в, г). При сушке сырья в паренхиме образуются сферокристаллы и друзы сферокристаллов коричневого цвета разного размера (рис. 3, д).

Рис. 3. Паренхима околоплодника плодов софоры японской:а – сеть мелких проводящих пучков (2) в паренхиме (1) под наружным эпидермисом околоплодника (3); б – клетки паренхимы околоплодника; в – сеть проводящих пучков под наружным эпидермисом околоплодника; г – кольчатые сосуды проводящего пучка околоплодника; д – сферокристаллы, образующиеся в паренхиме околоплодника при сушке сырья

На поперечном срезе плода видно, что в околоплоднике под верхним эпидермисом расположены мелкие проводящие пучки. На брюшной стороне плода в околоплоднике проходит мощный проводящий пучок, на спинной стороне – более слабый. Семя окружено многослойной семенной кожурой, которая в области рубчика сильно утолщена. Семядоли на поперечном разрезе сплюснутые, удлиненной формы (рис. 4).

Рис. 4. Поперечный срез плода софоры японской вблизи рубчика (окрашен флороглюцином): 1 – рубчик; 2 – брюшной проводящий пучок; 3 – сеть проводящих пучков паренхимы околоплодника; 4 – клетки со слизью; 5 – спинной проводящий пучок; 6 – семядоли зародыша; 7 – семенная кожура

Изучение строения семенной кожуры показало ее трехслойность. Наружный твердый пигментированный слой состоит из одного ряда склеренхимных клеток, вытянутых перпендикулярно поверхности семени. Под ним расположен «палисадный» слой, состоящий из одного ряда клеток с сильно утолщенными стенками и прямоугольными просветами, расположенными перпендикулярно кожуре. Третий слой состоит из клеток колленхимы удлиненной формы с равномерно утолщенными клеточными стенками, клетки расположены длинными осями параллельно кожуре семени. Внутренний слой колленхимы на разных участках имеет разную толщину (вблизи рубчика – мощный, на остальных участках тонкий, малозаметный, всего из нескольких слоев клеток) (рис. 5, а, б). Между зародышем и семенной кожурой расположен слой слизеносной паренхимы с характерной формой клеток (рис. 5, в, г). Слизеносная паренхима отличается клетками, связанными между собой тонкими выростами, образующими большие межклетники. Ткань прочная и каменистая в сухом состоянии, при увлажнении легко впитывает воду (как губка) и ослизняется. Слизь, увеличиваясь в объеме, обеспечивает вскрытие прочной семенной оболочки и прорастание семени.

а

Рис. 5. Поперечный срез плода софоры японской: а, б – строение семенной кожуры семени (а – участок вблизи рубчика, б – спинная сторона семени): 1 – поверхностный слой склеренхимы, 2 – слой колленхимы, 3 – палисадный слой, 4 – слой слизеносной паренхимы; в, г – слизеносная паренхима (в – сухая, г – начинает ослизняться)

В результате проведенных исследований анатомического строения плодов софоры японской уточнены и детализированы следующие диагностические признаки данного ЛРС:

● околоплодник с наружной и внутренней стороны покрыт эпидермисом; наружный эпидермис с устьицами, внутренний – без устьиц; трихомы отсутствуют; кутикула эпидермиса ровная; форма клеток эпидермиса с обеих сторон одинаковая; проекция покровных клеток эпидермиса многоугольная (4–8 углов); очертания стенок прямолинейные или слабоизвилистые, стенки ровные; углы, образованные стенками смежных клеток, в основном тупые;

● устьица погруженные, от широкоовальных до круглых, разнонаправленные; устьичные клетки чечевицевидные; тип устьиц – парацитный; устьице окружено несколькими клетками, отличающимися от остальных клеток эпидермиса (имеют вид розетки);

● под эпидермисом околоплодника расположена рыхлоклеточная паренхима с крупными округло-овальными тонкостенными клетками; в толще паренхимы расположена сеть мелких проводящих пучков с кольчатыми сосудами, сферокристаллы и друзы сферокристаллов коричневого цвета разного размера;

● семенная кожура имеет трехслойное строение: наружный твердый пигментированный слой состоит из одного ряда склеренхимных клеток, вытянутых перпендикулярно поверхности семени; второй («палисадный») слой состоит из одного ряда клеток с сильно утолщенными стенками и прямоугольными просветами, расположенными перпендикулярно кожуре; третий слой образован клетками колленхимы удлиненной формы, расположенными длинными осями параллельно кожуре семени, с равномерно утолщенными клеточными стенками;

● между зародышем и семенной кожурой расположен слой слизеносной паренхимы с клетками, связанными между собой тонкими выростами, образующими большие межклетники; ткань прочная и каменистая в сухом состоянии, при увлажнении легко впитывает воду и ослизняется.

Выявленные анатомо-диагностические признаки плодов софоры японской могут быть использованы при разработке проекта новой фармакопейной статьи на данное ЛРС.

Рецензенты:

Дроздова И.Л., д.фарм.н., профессор кафедры фармакогнозии и ботаники, ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курск;

Чукуриди С.С., д.б.н., профессор кафедры ботаники и кормпроизводства, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, г. Краснодар.

Источник