Открытие Белого озера

В 154 километрах к юго-западу от Читы и в шести километрах к западу от реки Ингоды, на холмистой равнине находится удивительный памятник природы – Доронинское содовое озеро, известное в прошлом под названиями Белое, Цаган-Нор и Селитренное. Более двух веков здесь добывали соду, применявшуюся в мыловарении и стекольной промышленности.

.jpg)

Вид на Доронинское озеро

Открытие Семёна Носырева

Данных о начале эксплуатации озера очень мало. Первые документальные упоминания о нём относятся к началу 60-х годов XVIII столетия, когда Нерчинское горное начальство регулярно набирало желающих заниматься вольным рудоискательством, поисками цветных камней и других полезных ископаемых. На подобные призывы откликались десятки охотников за удачей. Одним из них был нерчинский посадский Семён Носырев. В 1761 году он по разрешению Канцелярии Нерчинского горного начальства пополнил ряды вольных рудопромышленников.

В марте того же года Носырев доложил горному начальству, что ещё в 1760 году близ села Доронинского, на Белом озере, нашёл гуджир двух типов. Первый тип напоминал варничную соль, а второй походил на лёд и залегал под водой. В подтверждение своих слов начинающий изыскатель прислал четверть фунта гуджира.

Служащие горного начальства заинтересовались его сообщением и просили прислать в Нерчинско-Заводскую лабораторию новые, тщательно упакованные в мешочки, образцы найденных минеральных образований. Носырев просьбу выполнил. Собранный им материал исследовал пробирный мастер Никита Павлуцкий и доложил канцелярии: «Показанной кужир в здешней лаборатории пробован. По пробе содержит в себе малой запах соли. А иного содержания во оном ничего не имеетца».

Заключение Павлуцкого, похоже, не разочаровало служащих горной канцелярии. Они постановили обратиться в Нерчинскую воеводскую канцелярию с предложением продолжить изучение гуджира, выяснить, залегает ли соль под землёй вокруг Белого озера, и рассмотреть возможность строительства возле него соляной варницы. По сути горнозаводское руководство пыталось убедить воеводство организовать экспедицию. Однако осуществить эту идею не удалось.

Повышенный интерес горной власти к Белому озеру, как к потенциальному соляному источнику, объясняется тем, что поваренная соль в Нерчинской Даурии была дефицитом. Местные жители добывали её только на Борзинском самосадочном озере. Успех этого промысла часто зависел от капризов погоды, из-за чего соль приходилось закупать в Красноярске, Иркутске или Селенгинске.

В 1762 году Канцелярия Нерчинского горного начальства разослала по всем крупным селам Забайкалья указ «о немедленной явке во оную и в Нерчинскую воеводскую канцелярию знающих какия соляные озера на которых была соль самосадка и брать её было б можно так солеварные воды ис которых можно соль вываривать». Люди, указавшие на новые соляные месторождения, могли рассчитывать на хорошее вознаграждение. Но никто на указ не откликнулся. Все опрошенные чиновниками селяне сообщали, что кроме Борзинского, никаких других соляных озер не знают. Однажды, правда, кто-то обмолвился об открытии Семёна Носырева. Для проверки сведений о Белом озере в Доронинск тут же поехал «нарочной сотник с казаком». О результатах той поездки ничего не известно, но после неё интерес властей к озеру почему-то пропал.

.jpg)

Панорама Доронинского озера

Первая научно-исследовательская экспедиция

В 1782 году Доронинское озеро вновь оказалось в фокусе внимания горнозаводской администрации края. Причиной тому послужило сообщение плавильщика Ефима Залуцкого о загадочном Селитренном озере в долине Ингоды. В Шилкинской заводской конторе Залуцкий рассказывал, что около двадцати лет назад бежал из Нерчинского завода, скрывался в «улусах братских» у «промышленника вольного человека» и во время великого поста помогал своему покровителю доставать из-под озёрного льда селитру, «коя под водою и под тиною лежит пластом».

О Ефиме Залуцком известно очень мало. По формулярным спискам служащих Нерчинских заводов 1775-1776 гг. удалось установить, что он родился в 1731 году в крестьянской семье. В 1755 году попал в рекруты. В должности плавильщика состоял с 1774 года, получал жалованье – 36 рублей в год. За побег в 1766 году был наказан батожьем.

Управляющий Шилкинским заводом, знаменитый изобретатель Павел Егорович Томилов заинтересовался рассказом работника. Ему, опытному горному специалисту, как никому было хорошо известно, что селитру, которая использовалась в пробирном деле и при изготовлении стекла на Шилкинской стекольной фабрике, привозили на Нерчинские заводы из Петербурга. Доставка, естественно, обходилась недёшево и была сопряжена со множеством трудностей. Поэтому, чтобы проверить, действительно ли за Байкалом есть источник дешёвой селитры, он командировал на Доронинское озеро капрала Ситникова, читинского управителя Ивана Мелехина и Ефима Залуцкого в качестве проводника.

В постановлении Шилкинской заводской конторы об их командировке, подписанном Томиловым, содержится краткая программа исследований на озере. Поскольку она представляет значительный интерес для истории науки в Забайкалье, её текст приводится ниже почти полностью.

«Его Залуцкого с Капралом Ситиниковым послать на то место, с тем чтоб он означенное озеро и то место, в котором показанную селитру добывал, читинскому управителю показал и той селитры, сколько возможно добыв, за печатью читинского управителя привесть в здешний завод. А о местах урочищах о помянутом озере, есть ли в него и из него какие речки, какая в нём вода – солоная ль или кислая, и буде оная солона или кисла, то взявши оной с ведро, налить в чугунную чашу, которую взять отсюда, и варить досуха и оставшей порошок (а если окажется кристаллизация) бросать на уголье и, когда она загорится огнём, то почитать за селитренную воду, а потому и заметить, сколько от ведра воды такова порошка или кристаллизации выварится, и оной привезти сюда за печатью ж читинского управителя. А сверх того: какова добыча самой той селитры, и в какое время удобнее доставать оную и много ли её находится и о прочих обстоятельствах и подробностях, сколько можно, прислать при репорте ясное описание. Что все предписать на особенное попечение читинскому управителю с объяснением сего, что селитру лехко можно узнавать так: когда по вынятии оной из земли или воды мелкими или крупными хрусталями оная будет достата, высушив, положить на уголье, то она с шипением и белым огнём загорится. А для сравнения отсюда небольшое количество за печатью и послать к читинскому управителю и настоящей селитры, да ещё набрать и прислать сюда надобныя казенныя употреблении для пробы кужиру».

В апреле 1782 года Иван Мелехин доложил в Шилкинскую контору, что Доронинское озеро находится в степи, в него впадают небольшие пресные ключики, «но в самом оном вода несравненно против пресной гуще и вид имеет весьма тёмно желтый, вкусом горька и с великим противным запахом и в пищу как человеческую так и скотскую совсем негодна». Он обратил внимание, что по весне на льду озера садится гуджир, дно водоёма покрыто чёрным илом с «чувствительным арсеникальным (серным – прим. авт.) запахом», а под ним залегает слой вещества, похожего на «дурную соль или матку кужира». Этот слой называли черепом.

Селитру Мелехину найти не посчастливилось. Таковы были итоги одной из первых научно-исследовательских экспедиций на Доронинское озеро. Образцы гуджира, собранные Мелехиным, Томилов передал на Шилкинскую стекольную фабрику унтершихтмейстеру Ивану Яковлеву. В ходе опытов выяснилось, что «тот кужир по пробе оказался минеральною щёлочностью, которая в составе стекла оказалась весьма способна и употребляется вместо поташа с большею пользою; стекло получается чище и крепче».

Содовый промысел

Иван Мелехин подсчитал, что такого сырья в Белом озере «многие тысячи пудов добыть с остатком возможно». Обычно добыча соды велась кустарно: сметанием её выцветов с ледяного покрова. С 1782 года Нерчинское горное начальство направляло каждое лето на содовый промысел от трёх до шести человек. Они высматривали на озере места, где на дне лежит корка «минеральной щёлочности», называвшейся черепом. Подплывали туда на плотах, а потом при помощи металлических шестов и решётчатых коростелей поднимали кусочки «черепа» на борт. В начале XIX века за один пуд добытой соды рабочим платили по двадцать пять копеек. Вдобавок они могли получать по два пуда съестных припасов из читинских магазинов.

Их труд был сопряжён с риском для жизни. Ветра, часто бушевавшие на Доронинском озере, периодически ломали плоты и утлые лодки рабочих. В 1794 году двое служителей утонули во время бури, их товарищам удалось спастись, зацепившись за проплывавшие мимо бревна от разломанных плотов. Интересно, что предание о трагедии сохранялось среди доронинцев вплоть до начала XX века!

.jpg)

Руины строений Доронинского содового завода

В 1795 году начальник Нерчинских заводов, коллежский советник Е.Е. Барбот де Марни обратился в Губернское правление с просьбой отвести озеро в заводское ведомство. Через год его просьба была удовлетворена. С тех пор горное начальство получило исключительное право на разработку этого крупнейшего в Восточной Сибири месторождения природной соды.

C середины XIX века сода на Доронинском озере добывалась силами арендаторов. В XX веке на нём действовал содовый завод, считавшийся одним из важнейших предприятий химической промышленности в Восточной Сибири.

Источник

Содовое озеро лечебные свойства

В настоящее время к меромиктическим (расслоенным по физико-химическим параметрам воды) озерам приковано повышенное внимание специалистов разных направлений [3, 5 и др.]. для физиологов и биологов представляет интерес природа адаптации гидробионтов к стрессам при изменчивости среды, светового воздействия и кислородного дефицита. для палеолимнологов важна зависимость происхождения и эволюции меромиктических озер от климатических изменений, т.к. даже небольшие колебания в соотношении атмосферных осадков и испарения существенно сказываются на составе донных осадков. Познание этих зависимостей может использоваться для оценки состояния экосистемы озера как в прошлом, так и в будущем. Наконец, в изучении меромикии соленых озер существует ряд взаимосвязанных геологических, гидрохимических и гидрологических проблем [11]. Выявление ведущих факторов и механизмов формирования гидрохимической стратификации озера Доронинское, единственного известного в Восточной Сибири меромиктического содового водоема, было целью изложенных в данной статье исследований.

Материалы и методы исследования

Химико-аналитические измерения водных проб выполнены по общепринятым методикам [7]. Концентрации кальция и магния определялись методом атомной абсорбции в закисно-ацетиленовом пламени на спектрофотометре SOLAAR 6M. для определения натрия и калия использован пламенно-эмиссионный метод. Потенциометрически с применением ионселективных электродов находились pH, Eh, Cl-. Титрование применялось для определения содержания CO3- и HCO3. Сульфат-ион анализировался турбидиметрическим методом в виде сернокислого бария. Сероводород после перевода его в сульфидную форму находили по [2] с фотометрическим (микроколичество) или йодометрическим (макроколичество) окончаниями. Показатели погрешности измерений концентраций компонентов соответствовали международным требованиям [4]. Гидрогенные осадки из седиментационных ловушек исследованы в Институте земной коры СО РАН методом порошковой дифракции на дифрактометре D8 Advance (Bruker AXS, Германия). для определения фазового состава использовали программу EVA (Bruker Diffrac Plus, PDF-2).

Изучение минеральных равновесий в системе «вода–порода» проведено путем самостоятельных расчетов по справочным данным [6]. В основу расчетов положены принципы химической термодинамики, позволяющие оценивать степень равновесности вод с различными вторичными образованиями и определить способность вод растворять и формировать различные минералы.

В статье используются термины, широко применяемые в лимнологии: верхний слой воды, соприкасающийся с атмосферой, называется миксолимнионом, пограничная зона, в которой наиболее интенсивно протекают окислительно-восстановительтные реакции поливалентных элементов, – хемоклином и нижний относительно изолированный слой – монимолимнионом [9].

Озеро Доронинское – известный в литературных источниках содовый меромиктический водоем, расположенный в Восточном Забайкалье в 150 км к юго-западу от г. Читы в днище Читино-Ингодинской межгорной впадины. Водоем бессточный с площадью акватории около 5 км2 и глубиной до 5.4 м. Сезонные колебания уровня озера незначительны и определяются в основном сезонным ходом атмосферных осадков. Максимальный уровень зеркала вод отмечается обычно во второй половине лета после максимума осадков в июле-августе. по классификации О.А. Алекина вода озера относится к карбонатному классу, группе натрия, первому типу. Усредненный химический состав ее при общей солености 28.2 г/л в %-эквивалентном отношении выражается формулой (HCO3- + CO32-) 70 Cl- 29 Na+ 98. Относительно высокая соленость озерных вод обусловлена преимущественно испарительным концентрированием в условиях засушливого климата. Величина рН изменяется в пределах 9.6-10.5 единиц. Донные осадки, максимальная мощность которых составляет 7.6 м, представлены в основном глинами, песками и илами с примесью гидросульфидов железа и карбонатов доломит-анкеритовой группы [10].

Результаты исследования и их обсуждение

Еще в начале 20-столетия первые исследователи оз. Доронинского отметили существование нескольких слоев воды, отличающихся по температуре и солености [8]. Объяснения тому находили в том, что стекающие в озеро воды менее минерализованные, а, следовательно, имеют меньший удельный вес по сравнению с озерной водой, поэтому распределяются по ее поверхности. на период наших исследований также прослеживалась общая закономерность в распределении температуры и солености по всей водной толще, которая обнаруживалась в совмещении положений термоклинов (изменение температуры воды по водному столбу более чем на 1 °С) и пиков минерализации как в сезон открытой воды, так и в отдельные годы в период ледоставов.

Как правило, в пресных водоемах вода поверхностных и придонных слоев перемешивается перед образованием льда и ко времени его разрушения. В оз. Доронинское осенью полное конвекционное перемешивание не происходит по причине того, что соленость верхних слоев, несмотря на более низкую температуру, остается меньше солености слоев придонных. Разрушение ледяного покрова (конец апреля) приводит к быстрому прогреванию воды. Конвекционными потоками постепенно захватывается все более мощный слой воды, тем не менее, наличие температурного и концентрационного порогов в толще воды свидетельствуют о четко выраженной в это время года стратификации, и даже действия сильного ветра не способствует полному перемешиванию водных масс.

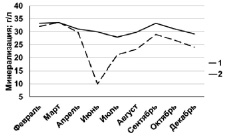

На основе анализа физико-химических показателей установлено, что мощность миксолимниона, минерализация его вод, положение хемоклина и, как следствие, меромиктическая устойчивость значительно изменяются как в сезонном разрезе, так и межгодовом. по сезонам наиболее четко меромиксия проявляется в начале лета, когда верхняя зона миксолимниона опресняется за счет разбавления воды растаявшим льдом, соленость которого в среднем составляет 4 г/л при его мощности 1.1 м, а также за счет поступления в озеро пресных дождевых и подземных вод, разгружающихся преимущественно вдоль береговой линии озера. К осени наблюдается рост минерализации в обеих зонах до минимального разрыва или выравнивания ее в поверхностном слое на конец ледоставного периода (рис. 1).

Рис. 1. Распределения усредненных значений минерализации поверхностного (1) и придонного (2) слоев в годичном разрезе (данные с 2003 по 2014 г.)

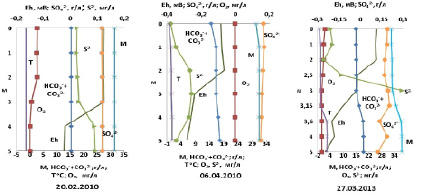

В период открытой воды меромиксия характеризуется градиентами солености и температуры, а также четко выраженным хемоклином, находящимся на глубинах между 3 и 4.5 м (рис. 2а). С прогреванием воды на фоне повышения бактериальной активности главным образом в анаэробной зоне монимолимниона активно развивается сульфатредуцирующая микрофлора, использующая кислород сульфатов для окисления органического вещества. Конечным продуктом жизнедеятельности этих бактерий являются сероводород и углекислый газ, диссоциирующие в щелочных условиях озерной воды с образованием преимущественно гидросульфидов, гидрокарбонатов HCO3- и карбонатов СО32-. Поэтому в зоне хемоклина отмечается рост содержаний карбонатного комплекса и восстановленной серы S2-, снижение содержания сульфат-ионов SO42-, растворенного кислорода О2 и величины окислительно-восстановительного потенциала Eh. Такая зависимость отвечает классической схеме распределения этих показателей в меромиктических озерах с наличием активного процесса сульфатредукции не только в донных отложениях, но и в водной толще монимолимниона.

В периоды бактериальной активности стабильность хемоклина поддерживается определенным составом и массой населяющих водоем биоценозов, являющихся активными биогеохимическими агентами круговорота в озере не только серы, но и углерода. При средней скорости сульфатредукции (28 мг S/л сут.), протекающей в поверхностном слое донных осадков центральной части озера, за счет этого процесса гипотетически в сутки должно образоваться около 41 мг/л CO2, что в пересчете на гидрокарбонаты HCO3- составляет 57 мг/л. Фактический прирост по карбонатам в зоне монимолимниона к осени составляет в среднем 0.8 г/л.

Взаимосвязь бактериального восстановления сульфатов и образования карбонатов подтверждается согласованным распределением содержаний 13C и восстановленной серы (S2-), а также восстановленной серы и карбонатов в толще воды (рис. 2).

Рис. 2. Распределения основных физико-химических показателей в толще воды оз. Доронинское в один из сроков опробования (а), содержаний восстановленной серы (S2-) и δ13CPDB) в поверхностном слое и хемоклине в разные периоды опробования(б). В номерах проб: ДО – оз. Доронинское, –09 – 2009 г., –09 – сентябрь, –0 – поверхностный слой; ДО-09-09-5: 5 – зона хемоклина, остальное то же)

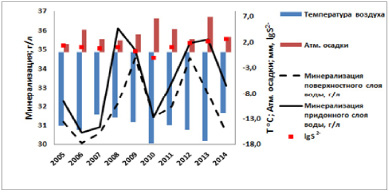

Многолетние наблюдения показали, что устойчивость меромиксии в ледостав определяется суровостью зимы и количеством атмосферных осадков (снег) (рис. 3), влияющих на температуру придонного слоя воды и, как следствие, на внутриводоемные абиогенные и биогенные процессы.

Рис. 3. Влияние температуры и количества осадков на меромиксию озера Доронинское (на графике даны значения температуры и количества осадков с ноября по апрель каждого года, минерализация воды и содержания сероводорода в придонном слое на конец периода формирования льда)

В суровые бесснежные зимы уже к февралю по всей водной толще устанавливается гомотермия с отрицательной температурой воды, выравнивается минерализация, в монимолимнионе существенно снижаются концентрации сероводорода (до 0.092 мг/л), соответственно увеличиваются значения Eh (до –0.023 мВ) (рис. 4а). на момент разрушения льда вся водная толща кратковременно становится анаэробной, поэтому сероводород из донных осадков свободно диффундирует в вышележащие слои, и процессы его окисления протекают уже в подледном слое (рис. 4б). С появлением трещин на льду происходит интенсивное насыщение поверхностного слоя воды кислородом с одновременным окислением сероводорода. Со временем постепенно мощность кислородного опресненного слоя увеличивается до глубин 3–4.5 м, на этих глубинах стабилизируется положение всех градиентов.

В относительно снежные и теплые зимы до конца ледостава по всему водному столбу сохраняются концентрационные и температурные разности. Положение границы хемоклина в этот период во многом определяется температурой монимолимниона. Между температурой монимолимниона и содержаниями сероводорода коэффициент парной корреляции равен 0.56 (выборка 30 проб). Положительные температуры способствуют высокой активности бактериальных процессов, в том числе и сульфатредукции. Содержания сероводорода на протяжении всего ледостава в монимолимнионе остаются относительно высокими, достигая иногда 370 мг/л (рис. 4в). Наличие активного процесса сульфатредукции в зоне хемоклина в период ледостава подтверждается существенным изотопным эффектом, при котором сульфаты обогащаются тяжелым изотопом 34S (до 28.2 ‰), а сероводород – легким (до –7.4 ‰). К концу ледостава активное потребление кислорода биотой приводит, так же как и в случае c холодной бесснежной зимой, к полному его исчерпанию в водах миксолимниона и способствует развитию здесь организмов с анаэробным дыханием. В результате повсеместно, но с разными скоростями [1] формируются вторичные продукты их метаболизма, сероводород и углекислый газ. В такие периоды прирост по карбонатам в зоне в монимолимниона достигает максимальных значений (до 2 г/л).

Рис. 4. Распределения минерализации (М), температуры (Т оС), окислительно-восстановительного потенциала (Eh), содержаний растворенного кислорода (О2), сероводорода (S2-), карбонатного комплекса (HCO3-+CO32-) и сульфатов (SO42-) по глубине оз. Доронинское в периоды ледостава

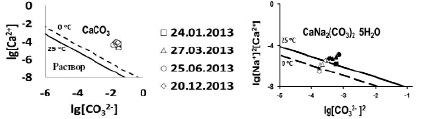

Второй важный фактор, оказывающий влияние на меромиксию в подледный период, это гидрогенное минералообразование. Термодинамический расчет показал насыщение вод миксолимниона кальцитом СaCO3 (рис. 5а). Достоверность расчетов подтвердилась данными рентгенофазного и химического анализа гидрогенного осадка, собранного в седиментационную ловушку в подледный период 2013 г., который показал, что в зоне криопегов (температура воды минус 0.6–1.1 °C) образуются преимущественно кальцит (61.7 %) и моногидрокальцит (16.5 %).

Снижение минерализации воды к периоду ледостава можно объяснить интенсивным образованием в осенний период гейлюссита, обнаруженного в донных осадках озера [9] (рис. 1). По расчетам в сезонной динамике равновесий воды с гейлюсситом (рис. 5б) изменения характерны в большей степени для зоны миксолимниона в связи с изменяющимися температурными и гидрологическими условиями озера.

Рис. 5. Положение фигуративных точек состава вод по отношению к линии насыщения по кальциту СаСО3 (а), по гейлюсситу Na2Ca(CO3)25H2O (б) (темные фигуры относятся к монимолимниону)

Установлено, что ежегодно повторяющийся процесс таяния льда приводит к возникновению стратификации вод по солености. Из-за значительного различия солености опресненного и нижележащего слоев воды до установления термической стратификации происходит только небольшое увеличение толщины верхнего перемешиваемого слоя. С прогреванием воды и активизацией бактериальных процессов меняется структура продукционно-деструкционного процессов в пользу бактериальной редукции сульфатов [1]. В результате зона монимолимниона дополнительно обогащается продуктами метаболизма организмов и тем самым оказывает непосредственное влияние на вертикальную неоднородность в распределении основных физико-химических показателей водной толщи озера. В период ледостава интенсивность микробиологических процессов зависит от суровости и снежности зим, влияющих на температуру монимолимниона. Изменение температуры в толще воды заметно влияет и на минеральные равновесия водной толщи. В миксолимнионе в ледостав отмечается пересыщенность вод кальцитом. В период открытой воды здесь активно формируется гейлюссит.

Очевидно, что из-за существенных различий температуры, солености и концентраций основных химических компонентов в толще воды оз. Доронинское диффузионные и конвекционные процессы протекают медленно и не приводят к разрушению монимолимниона. Несмотря на то, что в отдельные периоды ледостава устойчивость монимолимниона минимальна, полного перемешивания водных масс не происходит, подтверждением чему является наличие и распределение сероводорода в водной толще, надежно подтверждаемое отрицательными значениями окислительно-восстановительного потенциала.

Исследования выполнены при поддержке междисциплинарного проекта СО РАН № 56 «Прогнозное моделирование и междисциплинарные комплексные исследования многолетней динамики состояния экосистем меромиктических озер Сибири».

Источник