- 10.1. Систематизация лечебных методов

- 10.1.1. Подсистема методов терапевтических воздействий.

- Медицинские приборно-компьютерные системы

- Что входит в состав МПКС

- Возможности МПКС

- Где применяются МПКС

- МПКС в функциональной диагностике

- Мониторные МПКС

- МПКС для работы с медицинскими изображениями

- МПКС для лабораторной диагностики

- Лечебные системы

- Интенсивная терапия

- Системы биологической обратной связи (БОС)

- Биологические системы компенсации жизненных функций и протезирование

10.1. Систематизация лечебных методов

Выше уже отмечалось, что методы лечебных воздействий целесообразно рассматривать в виде своеобразной системы лечебных методов (СЛМ), элементами которой являются отдельные методы, позволяющие осуществлять различные направленные воздействия с целью коррекции патологических изменений состояния организма, его отдельных органов или функциональных систем.

В системе лечебных методов можно выделить несколько групп методов (см. рис. 5.3), используя для этого различные критерии. Наиболее общими из них являются такие критерии как:

– направленность метода на конкретный орган, функциональную систему или корректируемый МБП организма;

– степень вмешательства в жизненные процессы организма;

– природа лечебного фактора, на котором основан лечебный эффект.

Первый критерий отражает медицинский подход к классификации методов ЛВ. Для него не важен физический механизм воздействия, главное значение приобретает направленность воздействия на организм или определенную его часть. В дальнейшем анализ системы СЛМ с позиций этого критерия не проводится.

Второй критерий отражает степень воздействия на организм; при этом различают методы, которые не нарушают целостности организма при их использовании, и методы, нарушающие целостность организма при их применении. В соответствии с ним в СЛМ выделены две группы – подсистема методов терапевтических воздействий и подсистема хирургических методов лечения, которые связаны с применением физических или физико-химических факторов. Для классификации таких методов применим третий критерий; он ближе к техническому подходу, для которого важна физическая природа воздействия.

Формирование программы воздействий осуществляется на основании установленного диагноза. Однако, как и при постановке диагноза, так и при выборе параметров лечебного процесса приходится учитывать воздействие многочисленных внутренних и внешних факторов, влияющих на качество проводимых лечебных процедур. Учет этих факторов становится совершенно необходимым при использовании технических методов терапевтических и хирургических воздействий, особенно при реализации этих методов в автоматизированных системах управления состоянием больного организма.

10.1.1. Подсистема методов терапевтических воздействий.

Методы терапевтических воздействий (МТВ) связаны с лечебными факторами, воздействие которых на организм не нарушает его целостности, но приводит к направленным изменениям состояния. В роли объектов, воспринимающих воздействия (четвертая функция биообъектов в системе медико-биологических исследований), могут выступать целостный организм, а также его отдельные органы или функциональные системы, биологические ткани и группы клеток.

По типу используемого лечебного воздействия их можно разделить на несколько групп:

– вещественные, к которым следует отнести, прежде всего, лекарственные методы, основанные на применении фармакологических препаратов;

– энергетические, в которых предусматривается воздействие на пациента физическими полями естественного (природного) или искусственного происхождения; в частности, эти методы помогают ускорять введение лекарственных препаратов (например, метод лекарственного электрофореза);

– информационные, для которых характерно воздействие в виде специально подобранной информации, рассчитываемой на восприятие одним из анализаторов человека; чаще всего для передачи такой информации используют акустические и оптические сигналы.

Из этих трех групп только энергетические и информационные методы требуют применения специальных технических средств, для методов первой группы технические средства выполняют вспомогательную функцию.

Лекарственные (вещественные) методы получили широкое распространение в виду открытия большого числа активных биологических веществ, относительно простой технологии их производства, легкости и доступности использования. Анализ лечебных возможностей этой группы выходит за рамки данного издания.

Методы, основанные на их применении физических полей в качестве энергетических воздействий (такие поля определяются как лечебные физические факторы (ЛФФ), формируют вторую группу МТВ, позволяют:

– существенно расширить диапазон лечебных методов воздействия;

– добиваться мягких безболезненных лечебных эффектов;

– применять неинвазивные (не контактные) методы и способы лечебного воздействия;

– потенцировать (усиливать, ускорять) действие большинства лекарственных веществ, вводимых в процессе воздействия физическим полем;

– сократить сроки лечения.

Как правило, они не вызывают аллергии и лекарственных болезней, при их применении не наблюдается лекарственных зависимостей (токсикоманическая безопасность такой терапии). Зачастую отсутствуют побочные воздействия на другие органы и ткани, а также отмечается длительный период ремиссии хронических заболеваний.

Перечисленные достоинства лечебных физических факторов привели к интенсивному их изучению и разработке терапевтической медицинской техники, реализующей эти воздействия. За этой группой методов закрепился даже общий термин – физиотерапия.

В третьей группе МТВ объединены относительно новые методы лечения, связанные с организацией информационных воздействий на объект исследования. Определим эту группу (по аналогии с физиотерапией) как “инфотерапия” (информационная терапия).

Само информационное “сообщение” может поступать к человеку разными способами и в разных модальностях – в виде речи, музыки, живописи, наблюдений природных сюжетов. Давно было замечено, что при одних образах человек успокаивается, отдыхает, а другие сюжеты вызывают у него чувство раздражения, негодования. Все такие ощущения тесто связаны с изменениями функционального состояния человека, т.е. с изменениями физиологических и психологических процессов, определяющих уровень жизнедеятельности. Хорошо известна практическая значимость информации в жизни человека, в соответствии с которой он определяет цели и задачи своего существования, поведение в быту и на работе, отношение к окружающему его миру. Информационные сообщения могут привести к различным эмоциональным состояниям, приносить радости и огорчения, удовлетворять эстетическим запросам. В методах инфотерапии как раз и используется эта активная функция информации, как внешний фактор, способный вызвать направленные изменения состояния организма человека.

Как уже было отмечено, возможны комбинации лечебных факторов в виде комплексного воздействия, когда отдельные факторы, дополняя друг друга, обеспечивают оптимальные условия лечения.

Источник

Медицинские приборно-компьютерные системы

Разбираем, что такое медицинские приборно-компьютерные системы, для чего они предназначены и как используются на практике

Сложно представить современную больницу без высокоточной медицинской техники: томографа, аппарата УЗИ, приборов для эндоскопии, ну или самого простого рентгена. Не говоря уже про оснащение палат для интенсивной терапии, где за жизненно важными показателями больного в режиме реального времени следят десятки автоматических датчиков. Все эти устройства входят в особую группу информационных систем, которая получила название «медицинские приборно-компьютерные системы», или МПКС. Попробуем дать ей определение.

МПКС – это диагностическое, лечебное, лабораторное оборудование, аппараты мониторинга и биотехнические устройства, которые с помощью компьютеров и специального программного обеспечения (ПО) могут собирать, обрабатывать, хранить информацию о текущем состоянии пациента, а в некоторых случаях – управлять его лечением, минимально вовлекая в этот процесс медицинский персонал.

Что входит в состав МПКС

Из названия становится ясно, что МПКС — это многокомпонентная система. В ее состав входят аппаратная часть, специальные программные продукты и медицинская составляющая. Каждый из этих компонентов решает определенные задачи.

Аппаратная часть – это приборы, которые непосредственно контактируют с телом больного или его биологическим материалом, и устройства для обработки информации (компьютер). В зависимости от целей применения они выполняют лечебную или исследовательскую функцию. Внутренние вычислительные элементы оборудования (микропроцессоры) также относятся к этой группе.

Программные продукты (ПО) обеспечивают работу аппаратных систем. Они задают алгоритмы или методики, по которым функционируют приборы, обрабатывают поступающую на них информацию, выводят ее в заданном формате для конечного пользователя – врача, хранят и записывают данные на внешний носитель.

Медицинская составляющая — это теоретическая основа для работы медтехники: методы лечения или исследования, их количественные и качественные параметры.

Возможности МПКС

В зависимости от заложенных в них функций, МПКС бывают клиническими и исследовательскими.

Клинические системы направлены на выполнение конкретного перечня задач по заложенной в них программе. Это очень удобно для потокового использования оборудования, когда выполнять необходимые манипуляции может медицинский персонал, не имеющий профильной квалификации: например, по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Исследовательские системы обладают более полным набором инструментов. Они позволяют использовать разные методики обследования и комбинировать их, визуализировать результаты и выполнять объемное моделирование.

Работа с такими устройствами требует от специалиста высокого профессионального уровня и досконального знания предметной области. Интересно, что полученные наработки в использовании исследовательских систем могут быть запротоколированы в формате более простой инструкции и в дальнейшем применяться по определенному алгоритму, как в случае с клиническими системами.

Кроме того, МПКС могут быть специализированными, многофункциональными и комплексными. В первом случае система может выполнить только один тип исследования, например, энцефалограмму. Во втором случае – несколько процедур, имеющих общую методологию. Комплексная МПКС охватывает каждый аспект исследования в рамках одного медицинского случая.

Где применяются МПКС

В настоящее время приборно-компьютерные системы используются практически во всех отраслях медицины – кардиологии, неврологии, хирургии, пульмонологии и других. Устоявшаяся классификация выделяет пять прикладных направлений для применения МПКС:

- функциональная диагностика

- мониторинг состояния пациента

- работа с медицинскими изображениями

- лабораторная диагностика

- лечебные системы, биологические системы компенсации жизненных функций и протезирование

Рассмотрим каждое из этих направлений более подробно.

МПКС в функциональной диагностике

Понятие функциональной диагностики включает в себя ряд методов исследований, которые в общем смысле сводятся к измерению электрической активности различных систем организма – фоновой или вызванной дополнительной стимуляцией. Наиболее распространенными примером функционального исследования является электрокардиограмма сердца (ЭКГ).

В случае ЭКГ аппаратная часть состоит из датчиков, усилителя, преобразователя сигнала, персонального компьютера (ПК) и периферийных устройств для связи между приборами.

Датчики располагаются на теле пациента. Их назначение – регистрировать электрический сигнал. По проводам сигнал передается на кардиограф и проходит через встроенный усилитель. В чистом виде сигнал очень слаб, обладает некоторым количеством шумов и артефактов. Усилитель увеличивает его напряжение и «очищает» от помех. Далее с помощью внутреннего преобразователя сигнал переводится в цифровую форму и передается на монитор ПК. Здесь с помощью специального программного обеспечения можно выполнить необходимую обработку записи ЭКГ, в зависимости от целей исследования. Например, выполнить сравнение двух проб, сделанных в разные временные интервалы, чтобы выявить или исключить патологию. Кроме того, использование компьютера помогает автоматизировать выполнение необходимых расчетов по графику ЭКГ для подготовки заключения. Современные ЭКГ-приборы имеют встроенный аналоговый носитель и принтер и могут выводить изображение как в электронном виде – на экране устройства или ПК, так и на бумаге.

Мониторные МПКС

Назначение мониторных МПКС – отслеживать заданные биологические показатели пациента в режиме реального времени, незамедлительно информировать медицинский персонал о критических изменениях в его состоянии, а в некоторых случаях – накапливать данные о заданном периоде наблюдения для последующего анализа этой информации лечащим врачом.

Мониторные МПКС можно условно разделить на несколько больших групп:

- операционные – системы, используемые во время проведения операции. Они автоматически регистрируют основные показатели жизнедеятельности человека, находящегося под воздействием наркоза: пульс, давление, уровень насыщения кислородом и другие. Если во время операции пациент подключен к дополнительному оборудованию, например, к капельницам, аппарату искусственной вентиляции легких или водителям ритма, такое оборудование может быть интегрировано в операционную систему. Таким образом, вся необходимая информация о состоянии человека будет доступна к визуализации на одном устройстве

- для наблюдения в палатах интенсивной терапии. Каждое место в палате оснащено персональным монитором, на который выводятся измеряемые данные пациента. Помимо отслеживания базовых параметров, здесь на постоянной основе может проводиться функциональная диагностика сердца, сосудов, головного мозга и других систем организма. Современный прикроватный монитор палат интенсивной терапии может отражать до 16 параметров по каждому больному.

Другой особенностью этой группы является наличие центральной мониторной станции, где собирается информация со всех сопряженных устройств. Обычно такая станция находится на дежурном медицинском посту. В критической ситуации происходит звуковое и световое оповещение. На главном дисплее указывается номер палаты и койки, где требуется неотложная помощь, а также подсвечивается параметр, который стал причиной тревожного сигнала — например, резкий скачок артериального давления, который может привести к гипертоническому кризу. Кроме непосредственно мониторинга, в случае с тяжелобольными пациентами ведется запись наблюдаемых параметров для последующего анализа динамики состояния больного лечащим врачом

- системы, используемые во время оказания скорой медицинской помощи или выездной реанимации. Это полустационарные или переносные аппараты, которые находятся в распоряжении мобильных бригад. Они позволяют в кратчайшие сроки диагностировать наступление острых состояний пациента, например, сердечной недостаточности или инфаркта, и предотвратить неблагоприятный исход до поступления пациента в больницу

- системы персонального мониторинга. Сюда относят приборы автономного дистанционного наблюдения диспансерных больных и пациентов, которые находятся на домашнем лечении. Например, переносной ЭКГ-аппарат Холтера, предназначенный для непрерывного наблюдения за активностью сердца пациента в течение суток и более.

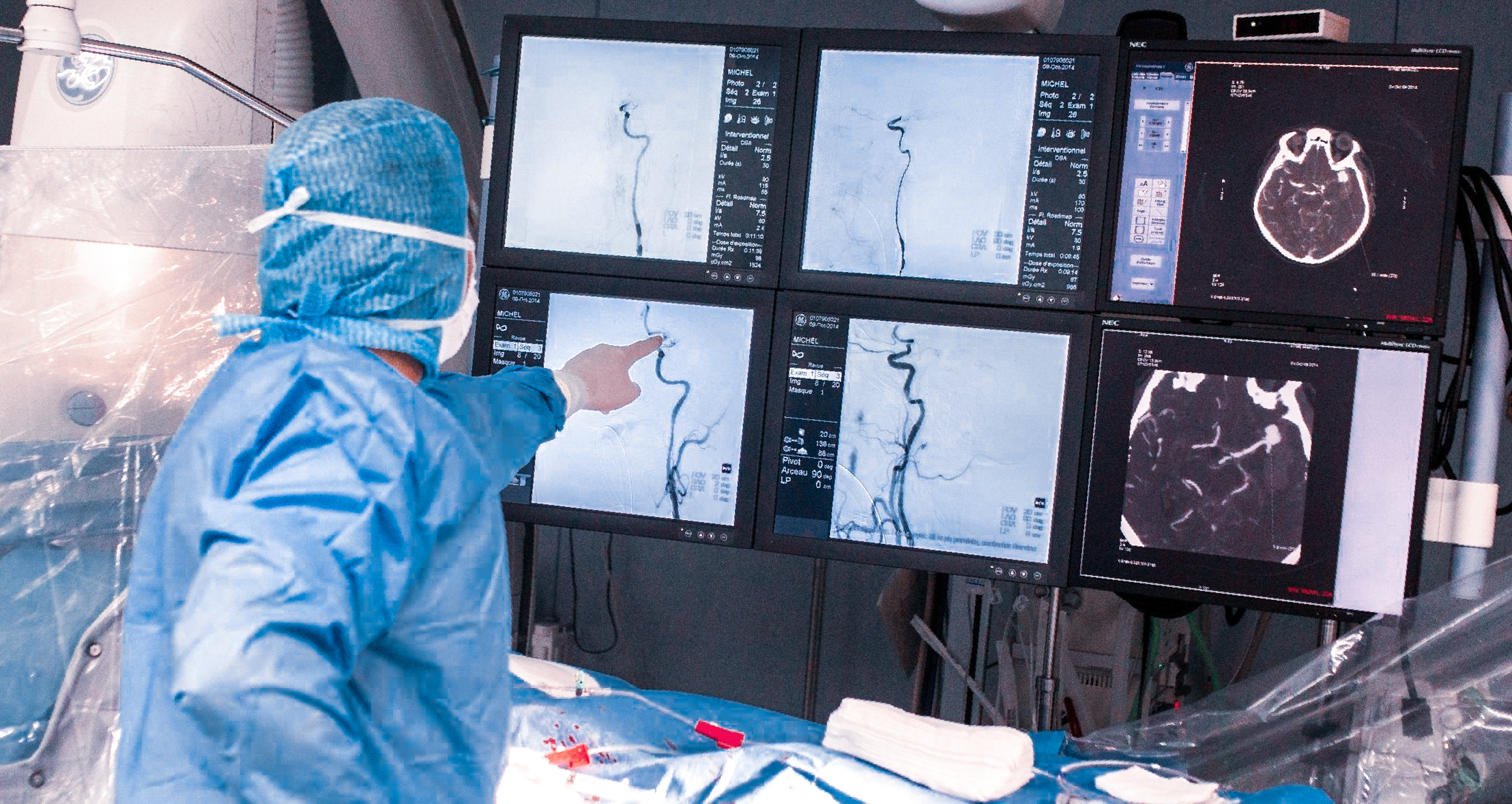

МПКС для работы с медицинскими изображениями

Изображения, полученные в ходе врачебных исследований, представляют существенный пласт информационного массива в здравоохранении. Развитие компьютерных технологий и внедрение их в медицинскую сферу позволило не только улучшить сами методы исследования, но и повысило качество визуальных данных.

При работе с изображениями приборно-компьютерный комплекс отвечает за их получение, представление, хранение, а также регламентирует доступ к этим данным. Переход от аналоговых носителей информации к цифровым существенно расширил возможности обработки и детализации снимков. Поэтому наибольший интерес в работе МПКС вызывает второй этап – представление изображений. В нем выделяют четыре основные операции:

- корректировка (обработка) исходного материала для улучшения его качественных характеристик или вычленения необходимых деталей

- чтение изображения (анализ снимка)

- воссоздание испорченных или некачественных файлов

- моделирование объемных изображений (2D, 3D)

Ведущая роль здесь отводится не столько аппаратному комплексу, сколько специальному программному обеспечению. Именно оно позволяет проводить все технические манипуляции с файлами. Наиболее распространенные области применения указанных систем – ультразвуковая, магнитно-резонансная, эндоскопическая диагностика, рентгенология.

МПКС для лабораторной диагностики

Предметом лабораторных исследований является биологический материал человека, например, кровь, ликвор, частицы инфицированной ткани и другие. Один образец может быть протестирован множеством разных способов, в зависимости от того, какую информацию требуется получить врачу. Вид исследования определяет состав образца.

Приборно-компьютерный комплекс для лабораторных исследований решает две основные задачи:

- сокращает объем ручного труда при выполнении самого анализа и сроки получения результата

- оптимизирует организационный процесс и минимизирует ошибки человеческого фактора за счет внедрения лабораторных информационных систем (ЛИС)

Раньше каждый этап, от забора материала до выдачи заключения, выполнялся непосредственно врачом лабораторной диагностики. Теперь всю исследовательскую часть берут на себя специальные устройства – анализаторы, секвенаторы. Конечно, во многом это касается наиболее распространенных, базовых анализов, которые выявляют общее состояние организма. Там, где необходимо выполнить экспертную оценку материала, увидеть признаки атипии — например, при гистологических исследованиях — большинство манипуляций по-прежнему проводит специалист.

Компьютеризация лабораторного процесса существенно снижает риски неверной диагностики и сокращает издержки на повторные исследования. Можно в любой момент уточнить, где находится образец, увидеть перечень анализов, которые уже в работе, и тех, что находятся в режиме ожидания. Есть возможность настроить приоритет выполнения тестов, собрать статистику по трудовым и материальным затратам на разные типы анализов. Современные ЛИС поддерживают интеграцию лабораторного оборудования в профиль системы. Таким образом, снижается вероятность ошибок в данных пациента или назначениях, которые могут произойти при многократном ручном вводе информации.

Лечебные системы

Приборно-компьютерный комплекс может применяться не только в диагностической, но и в лечебной практике. Такой симбиоз называют системами управления лечением. Их назначение – поддерживать нормальную работу всего организма или его отдельных функциональных групп.

Системы управления лечением применяются в трех основных направлениях:

- интенсивная терапия

- биологическая обратная связь (БОС)

- биологические системы компенсации жизненных функций и протезирование

Рассмотрим подробнее каждое из этих них.

Интенсивная терапия

В разрезе МПКС для интенсивной терапии выделяют два типа систем – программные и замкнутые.

Работа программных систем характеризуется меньшей автономностью от решений врача или медицинского персонала. Они направлены на осуществление заданного лечебного воздействия и не могут самостоятельно скорректировать его параметры. К таким системам относится оборудование для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), гемодиализ, аппарат искусственного кровообращения (АИК) и другие.

Замкнутые системы решают более широкий спектр задач: наблюдают за состоянием больного, оценивают его по определенным параметрам и «принимают решение» о необходимости лечебного воздействия. В жизни такие системы более примитивны. Они применяются только в тех случаях, когда может быть выработан предельно четкий и неизменный алгоритм действий. Типичные задачи для замкнутых систем: снятие состояния острой гипертензии, управление содержанием глюкозы при диабете.

Системы биологической обратной связи (БОС)

Системы биологической обратной связи (БОС) применяются в терапевтических и реабилитационных целях. Здесь пациент сам становится средством воздействия на свое тело, а аппаратный комплекс позволяет установить или усилить необходимые связи между рецепторами. Примером таких систем являются сенсорные беговые дорожки с обратной связью для восстановления двигательной функции. В качестве предмета стимуляции выступают основные чувства – зрение, осязание, слух. Также могут быть задействованы когнитивные функции.

Аппаратная часть лечебных МПКС включает в себя следующие блоки:

- генератор воздействия – отвечает за воспроизведение лечебного сигнала (например, теплового излучения)

- периферийные устройства – передают сигнал на тело пациента

- устройство управления – позволяет регулировать параметры работы сигнала (время, частоту, мощность и другие)

- устройство контроля за состоянием пациента – собирает и отображает наблюдаемые физиологические параметры во время процедуры

- устройство обработки и вычислений (компьютер) – сопоставляет протокол процедуры с заданными параметрами лечения и корректирует степень воздействия

Биологические системы компенсации жизненных функций и протезирование

Еще одним направлением для применения МПКС в лечебных целях является замена неработающих или неверно работающих систем организма на искусственные устройства, воспроизводящие их функции. Существует два основных типа таких устройств – для временной компенсации работы внутренних органов и постоянные внешние протезы с сохранением функции управления.

Первый тип применяется при проведении операций или на то время, когда пациент находится в листе ожидания на получение донорских органов.

Биологически управляемые протезы применяются тогда, когда есть сохранившиеся нервные волокна, которые могут провести побуждающий сигнал от мозга к конечности. Биопротез оснащен преобразователем, который переводит биоэлектрический сигнал от нервных окончаний в сигнал управления, и специальными датчиками, которые считывают внешний сигнал — например, от прикосновения к поверхности стола — проводят его обратно. Но чаще всего в устройстве реализована только функция управления, без обратной связи.

Открытие новых методов исследования сильно продвинуло медицину вперед. С помощью рентгена и ультразвука врачи получили возможность увидеть пациента изнутри без инвазивного вмешательства. Развитие компьютерных технологий и внедрение их в лечебную практику повысило качество диагностики. На смену оптике пришла электроника, а с ней – многократное разрешение приборов, их автономная и дистанционная работа, а также возможность детальной обработки результатов обследования.

Сложно представить, какими возможностями будут обладать компьютерные системы нового поколения, но совершенно ясно, что их интеграция в лечебный процесс приведет к новым прорывам в медицине. И то, что сейчас кажется неосуществимым или невозможным, станет нашей повседневной реальностью.

Источник