Сиропы как лекарственная форма

Сиропы – одна из наиболее удобных пероральных лекарственных форм в педиатрической практике. Сиропы, представляющие собой растворы лекарственных и вспомогательных веществ, являются с биофармацевтической точки зрения наиболее физиологичными и эффективными лекарственными формами, при этом лекарственные вещества, будучи растворёнными, быстрее всасываются [2, 12].

Однако в нормативной документации отсутствуют единые требования к сиропам. Отраслевой стандарт ОСТ 91500.05.001-00 «Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения» (прил. 1) даёт следующее определение сиропов – это жидкая лекарственная форма для внутреннего применения, представляющая собой концентрированный раствор различных сахаров, а также их смеси с лекарственными веществами [12]. Согласно определению ГФ X «сиропы – густоватые, прозрачные сладкого вкуса жидкости для внутреннего употребления, имеющие в зависимости от состава различный вкус и запах. Для приготовления сиропов, содержащих лекарственные вещества, и фруктовых сиропов используют сахарный сироп, полученный растворением сахара в воде. Сиропы готовят путём смешивания сахарного сиропа с лекарственными экстрактами, настойками или фруктовыми пищевыми экстрактами». Анализ состава зарегистрированных сиропов позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в данной лекарственной форме основы сиропов представлены растворами углеводов, многоатомных спиртов или их сочетаний. В качестве основ традиционно используются сахароза, глюкоза, фруктоза, сорбит, маннит, мальтитол, ксилит [12]. При необходимости к сиропам добавляют консерванты (спирт, нипагин, нипазол, кислоту сорбиновую) или другие консервирующие вещества, разрешенные к медицинскому применению [1, 14]. Хранят сиропы в наполненной доверху и хорошо укупоренной стеклянной таре, обеспечивающей стабильность в течение указанного срока годности в прохладном и, если необходимо, в защищенном от света месте [6].

Исходя из вышесказанного можно заключить, что в настоящее время приведённое в ГФ Х определение сиропов устарело. Следовательно, изучив ведущие фармакопеи мира, при разработке составов сиропов и оценке их качества мы решили ориентироваться на требования Американской Фармакопеи и Фармакопеи Казахстана, так как требования к сиропам, описанные в них, позволяют расширить номенклатуру вводимых в сиропы вспомогательных веществ и регламентировать характеристики по оценке качества разработанных лекарственных форм.

Методологический подход при разработке сиропов включал три последовательных этапа: информационно-теоретический; исследовательский и идентификационно-аналитический.

На первом этапе исследований (информационно-теоретическом) проводился анализ литературных данных и современного состояния рынка сиропов с целью выбора лекарственных веществ, а также с целью выявления номенклатуры наиболее часто использующихся вспомогательных веществ в зарегистрированных препаратах и изучения требований, предъявляемых к детским лекарственным формам, которыми необходимо руководствоваться при их разработке.

Следующий этап (исследовательский) заключался в выборе вспомогательных веществ, разработке состава сиропа и его технологии и в биофармацевтической оценке лекарственной формы. Данный этап можно структурировать следующим образом: изучение физико-химических свойств лекарственных веществ; выбор входящих в сироп компонентов и обоснование их количеств; изучение совместимости компонентов сиропа; изучение плотности и вязкости сиропа; отработка технологии сиропа; изучение фармацевтической доступности лекарственных веществ из сиропа in vitro; исследование in vivo с корреляционной оценкой данных с экспериментами in vitro.

На третьем этапе исследований (идентификационно-аналитическом) проводилась оценка качества лекарственной формы, разработка методик анализа полученных сиропов, установление их сроков годности и разработка соответствующей нормативной документации.

Реализация данного методологического подхода осуществлялась, например, при получении сиропа дезлоратадина. Лечение различных проявлений аллергии является серьезной проблемой для современной медицины. Аллергия в настоящее время рассматривается как сложное системное иммунное расстройство, которое включает много уровней клеточной и гуморальной регуляции. Дезлоратадин является самым сильным блокатором Н1-гистаминовых рецепторов среди всех известных антигистаминных препаратов, оказывает селективный блокирующий эффект, при этом седативного воздействия не отмечается, так как через гематоэнцефалический барьер дезлоратадин не проникает, оказывает стабильный высокий терапевтический эффект и имеет высокий уровень безопасности [11].

На фармацевтическом рынке отсутствует сироп дезлоратадина отечественного производства, что обусловило необходимость разработки данной лекарственной формы. Импортный оригинальный препарат (сироп «Эриус») содержит в составе сахарозу, использование которой в лекарственных формах для лечения аллергических заболеваний нецелесообразно. Таким образом, разработка антигистаминного сиропа дезлоратадина с иной комбинацией вспомогательных веществ является весьма актуальной, так как позволит получить лекарственную форму значительно дешевле по цене и не уступающую по фармакологическому действию импортному препарату.

Разработка сиропа проводилась последовательно согласно методологическому подходу. Анализ литературных данных позволил выявить следующие закономерности. Доля сиропов на фармацевтическом рынке невелика. По данным Государственного реестра лекарственных средств РФ количество сиропов как лекарственной формы от общего числа зарегистрированных в России препаратов составляет менее 1 %, однако за последние несколько лет потребность в сиропах увеличилась, так как для детей они являются наиболее предпочтительной лекарственной формой, что говорит об относительной новизне данной лекарственной формы для отечественного фармацевтического рынка [3].

Далее проводился подбор вспомогательных веществ, которые выбирались с учётом физико-химических свойств дезлоратадина и по принципу большего числа положительных эффектов у компонентов. В качестве основного вспомогательного вещества для сиропа использовали сорбит. Он экономичен, является менее благоприятной средой для роста и размножения дрожжей и бактерий, способствует пролонгированному действию, медленно всасывается из желудочно-кишечного тракта. Все это выгодно отличает его от других углеводов, используемых в качестве основ сиропа [15]. К недостаткам сорбита как сахарозаменителя относится его специфический «металлический» привкус. В связи с этим, а также по причине очень горького вкуса дезлоратадина было принято решение в сироп ввести корригент кислотности и вкуса, маскирующий «металлический» привкус – 0,2 % лимонной кислоты, которая по данным литературы обладает антимикробной активностью. Для обеспечения лёгкости дозирования препарата в состав сиропов принято вводить вещества, увеличивающие вязкость. В качестве таких веществ нами были использованы: пропиленгликоль, метилцеллюлоза, гидроксиэтилцеллюлоза (табл. 1). Анализ ассортимента сиропов показал, что данные вспомогательные вещества широко используются в лекарственных формах, использующихся в педиатрической практике в качестве веществ, увеличивающих вязкость.

Пропиленгликоль в жидких пероральных лекарственных формах применяется в концентрации 10–25 %, метилцеллюлоза – 1–2 %, гидроксиэтилцеллюлоза – 0,1–0,5 %. В предварительных испытаниях с целью подбора оптимальной вязкости для удобства дозирования сиропа нами были изучены 9 образцов сиропов с использованием данных вспомогательных веществ в вышеуказанных концентрациях с 40 % сиропом сорбита. Изучение заключалось в определении динамической вязкости на вискозиметре Гепплера с падающим шариком, которую рассчитывали по формуле

где ɳ – динамическая вязкость; К – постоянная вискозиметра; ρш и ρж – плотности шарика и жидкости соответственно; tср – среднее время движения шарика между крайними метками. Для проведения вычислений определена плотность полученных растворов при помощи пикнометра в соответствии с методикой ГФ XII [4]. Результаты определения вышеуказанных технологических показателей представлены в табл. 2.

Источник

сиропы

ГБОУ ВПО «СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

К . И . МАКСИМЕНКОВА , С . О . ЛОСЕНКОВА , С . К . КИРИЛЛОВ

ТЕХНОЛОГИЯ ВКУСОВЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СИРОПОВ

Технология вкусовых и лекарственных сиропов: Учебное пособие для студентов фармацевтических вузов и факультетов и провизоров-интернов. / К.И. Максименкова, С.О. Лосенкова, С.К. Кириллов. Смоленск: СГМА, 2012.– 32 с.

В пособии рассмотрены основные вопросы, касающиеся производства вкусовых и лекарственных сиропов.

Учебное пособие предназначено для студентов фармацевтических вузов и факультетов и провизоров-интернов. Материал, изложенный в пособии, соответствует программе по фармацевтической технологии, составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.

Учебное пособие рекомендовано Центральным методическим советом ГБОУ ВПО СГМА Минздравсоцразвития России № «__» ______

(протокол) (дата заседания)

Зав. кафедрой управления и экономики фармации Смоленской государственной медицинской академии, декан фармацевтического факультета, к.ф.н., доцент Крикова А.В.

Зав. кафедрой биологической и биоорганической химии, к.м.н., доцент Стунжас Н.М.

©Максименкова К.И., Лосенкова С.О., Кириллов С.К. ©ГБОУ ВПО СГМА Минздравсоцразвития России, 2012

В настоящее время появляется все большее количество новых лекарственных форм (ЛФ), таких как системы с модифицированным высвобождением лекарственных веществ (ЛВ), магнитоуправляемые системы, липосомы, нанокапсулы и т.д. Но наряду с этим не теряют своей актуальности и традиционные ЛФ, такие как таблетки, растворы для инъекций, сиропы, мази, суспензии и др., прежде всего из-за удобства и привычности применения такой ЛФ в процессе лечения, относительной дешевизны производства по сравнению с затратными способами производства и технологии инновационных препаратов. Не каждый производитель лекарственных средств (ЛС) возьмет на себя риск запуска новой технологической линии, к примеру, тех же нанокапсул, так как это требует внедрения нового высокотехнологичного, а значит дорогостоящего оборудования, закупки новых вспомогательных веществ, налаживания нового технологического процесса и поточной линии. При этом нет гарантии, что все эти затраты в дальнейшем окупятся. Поэтому в России традиционные ЛФ пока остаются в большинстве, а значит, требуют поиска новых вспомогательных веществ и технологий производства для дальнейшего развития.

Одними из традиционных ЛФ являются жидкие, в частности сиропы, которые удобны в применении как у детей, так и у взрослых, и широко применяются в педиатрии и гериатрии.

СИРОПЫ КАК ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Сиропы (Sirupi) – пероральная ЛФ, представляющая собой концентрированные растворы сахарозы, многоатомных спиртов или их сочетаний в воде (до 64%) и перебродивших ягодных соках, а также смеси их с растворами лекарственных веществ (ЛВ), настойками и экстрактами. Это густые, прозрачные жидкости, имеющие в зависимости от состава характерный вкус и запах.

Сиропы являются незаменимыми составными компонентами лекарств для детей, и в данном случае, основное назначение таких сиропов – корригирование неприятного вкуса некоторых лекарственных веществ. Для этих целей применяют сахарный, инвертный, сахаро-паточный, сахароинвертный, сахаро-инвертно-паточный сиропы.

Инвертный сироп получают из сахарного сиропа путем инвертирования (гидролиза) сахарозы при нагревании сахарного сиропа в присутствии кислоты (катализатор); при необходимости кислоту нейтрализуют. Инвертный сироп – это смесь равного количества глюкозы и фруктозы; сахаро-паточный – смесь сахарозы и патоки и т.д.

Положительные качества сиропов :

; точность дозирования вводимого в сироп ЛВ и точность дозирования самой ЛФ при применении (как правило, в упаковку сиропа входит мерная ложечка для удобства дозирования);

; возможность применения у больных сахарным диабетом за счет использования в качестве основы сахарозаменителей;

; возможность маскировки неприятного вкуса и запаха ЛВ, входящих в состав сиропа, что делает данную ЛФ наиболее приемлемой для детей.

Но, как у любой ЛФ, у сиропов имеются свои недостатки:

; невозможность применения при рвоте и обморочном состоянии;

; биодоступность ЛВ из сиропов ниже по сравнению с инъекционными растворами, так как препарат проходит через ЖКТ.

Все сиропы подразделяются на две группы:

1. Вкусовые сиропы – сиропы, которые применяются только для корригирования основных действующих веществ лекарственных препаратов (сахарный, вишневый, малиновый, мандариновый и другие фруктовоягодные сиропы).

2. Лекарственные сиропы – сиропы, использующиеся в качестве ЛС и оказывающее терапевтическое действие на организм за счет входящих в их состав ЛВ (сироп парацетамола; шиповника, алтейный, ревенный, солодковый сиропы; пертуссин, амброксол, сиропы калины, крушины; кетотифен, бромгексин, «Доктор Мом», «Феррум Лек» и другие).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ТЕХНОЛОГИИ СИРОПОВ

При производстве как вкусовых, так и лекарственных сиропов используются различные группы вспомогательных веществ.

1. Вещества , составляющие основу сиропа :

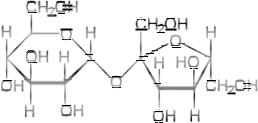

Сахароза (свекловичный или тростниковый сахар) – углевод, относящийся к группе дисахаров.

Вязкость растворов сахарозы увеличивается с повышением концентрации и уменьшается с повышением температуры. Растворы сахарозы преломляют световые лучи, показатель преломления зависит от концентрации ее в растворе, что используется для количественного определения. Растворы сахарозы не проводят электрический ток, хорошо растворяют другие сахара.

Концентрированные растворы сахарозы обладают восстановительными свойствами за счет образования инвертного сахара, что позволяет сохранить устойчивость легкоокисляющихся веществ в препарате. Кроме этого, высокая концентрация сахара создает и высокое осмотическое давление в сиропах, которое полностью предотвращает рост и развитие микроорганизмов при хранении.

Для приготовления сиропов используют сахар высшей очистки – рафинад, содержащий не менее 99,9% сахарозы и не более 0,4% воды. Он не содержит ультрамарина, который является причиной порчи сиропов в результате появления сероводорода. В некоторых случаях для их консервации добавляют этиловый спирт. В безводном спирте сахар нерастворим, но при наличии воды в спирте его растворимость увеличивается. Например, при комнатной температуре в 70% спирте растворимость сахара составляет около 16%, а в 40% — до 37% и т. д. Температура кипения водных растворов сахара увеличивается с увеличением его концентрации. Так, например, сироп, содержащий 50% сахара, закипает при температуре 101,8 °С, 60% — при 103 °С, 65% — при 103,8 °С, 75% —

при 107 °С и т. д.

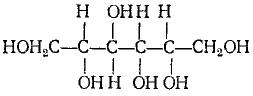

Сорбит (сорбитол) – шестиатомный спирт, продукт восстановления глюкозы.

Сорбит встречается во фруктах, водорослях, высших растениях. Применяют как заменитель сахара для больных диабетом; используют для получения аскорбиновой кислоты.

Ксилит (ксилитол) – многоатомный спирт (пентит), оптически неактивный изомер.

По калорийности ксилит идентичен сахару (4 ккал/г), в два раза слаще его, но биологической ценности не имеет. Отрицательного действия на организм не оказывает, благодаря чему его применяют в пищевой промышленности, например вместо сахара в производстве кондитерских изделий для больных диабетом и ожирением. Обладает желчегонным и послабляющим действием.

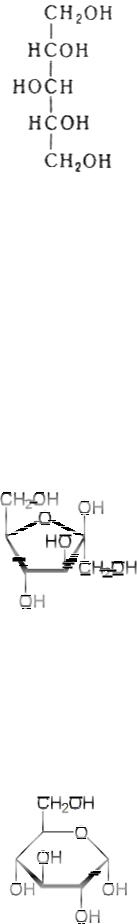

Фруктоза (фруктовый сахар) – один из основных источников углеводов, изомер глюкозы, относится к группе моносахаридов и является одним из самых важных природных сахаров.

Для усвоения фруктозы, не требуется инсулин, поэтому она может входить в состав диабетических продуктов. Это природный сахар. Она содержится в меде, фруктах и ягодах.

Глюкоза (декстроза; виноградный сахар) – моносахарид, шестиатомный сахар (гексоза).

Глюкоза содержится практически во всех органах зеленых растений. Много глюкозы содержится в соке винограда. Глюкозу иногда даже называют виноградным сахаром. Пчелиный мед также в основном состоит из смеси глюкозы и фруктозы.

В качестве основы сиропа применяют как отдельные вещества, перечисленные выше, так и их смеси в различных концентрациях. Как главный сладкий компонент в композициях употребляется сахароза в смеси с другими подсластителями, обычно с сорбитолом. Смеси сахарозы с сорбитом наиболее вкусные системы. В литературе приводятся следующие композиции: 40% сахарозы + 20% сорбита; 50% сорбитола + 20% сахарозы; 30% сорбита + 30% сахарозы. К указанным смесям при необходимости добавляют синтетические сладкие вещества.

2. Корригенты вкуса : подсластители, фруктовые концентраты, ванилин, ментол.

3. Корригенты запаха : эфирные масла, эссенции, ментол.

Выбор корригентов и их согласование до гармоничного продукта представляет большой труд и требует большого терпения. Особых теоретических правил для получения полного препарата нет. При выборе вкуса необходимо учитывать возрастную группу главных потребителей. Так педиатрические препараты должны быть сладкими с фруктовыми ароматами, для взрослых же препараты должны быть менее сладкие, ароматизированные лимоном. Гериатрические препараты лучше ароматизировать мятой. При этом, как показывает практика, рекомендуется употреблять корригенты, имеющие привычные вкус и аромат, а все необычные отвергаются.

Горький вкус исправляют сладостью в сочетании с ароматом, который вызывает чувство горького: какао, шоколад, апельсин.

При корригировании горького вкуса используют эссенции: мяты, абрикоса, мёда, вишни, шоколада, какао, корицы, апельсина. Иногда дополнительно добавляют хлористый натрий, лимонную кислоту.

Сладкий вкус труднее всего корригировать. Наиболее подходит коррекция карамелью или ванильным ароматом, ароматом банана или яичного крема. При высоких концентрациях сладостей используют, так называемый, «Salt effect» – улучшение вкуса малым добавлением хлористого натрия.

Солёный вкус корригируют фруктовыми сиропами – абрикосовым, вишнёвым, лимонным, апельсиновым. Иногда желательно небольшое подкисление. Широко используют сиропы корицы, мяты, какао, карамели.

Кислый вкус корригируют сладостью в сочетании с ароматом лимона, апельсина, черники, абрикоса, вишни.

При добавлении корригентов запаха в сироп следует избегать:

1) необычной ароматизации;

2) передозировки ароматических веществ;

3) некомпенсированного дополнительного вкуса.

4. Корригенты цвета : природные и синтетические красители, минеральные пигменты.

Основным требованием, определяющим возможность использования красителей в фармацевтической промышленности, является их безвредность.

В последние годы наблюдается тенденция более широкого использования природных красителей (хлорофилл, каротин и др.). Однако естественные красители имеют ряд существенных недостатков: малая стойкость к свету, окислителям и восстановителям, а также к изменению рН среды, температурным воздействиям и непостоянство состава, что вызывает трудность в их стандартизации, кроме того — малая красящая способность, примерно в 10-25 раз меньшая, чем синтетических.

Наибольшее применение в фармацевтической промышленности находят синтетические красители. Они относятся, в основном, к 5 классам соединений: азокрасители, трифенилметановые, индигоидные, ксантоновые и хинолиновые. Азокрасители составляют почти 90% всех

применяемых в различных странах красителей. К синтетическим красителям относятся тропеолин 00, кислотный красный 2С, тартразин, индигокармин и др. Также используются красители на основе сахарозы: руберозум, флаварозум, церулезум.

Кроме того, в настоящее время в качестве пищевых красителей широко используются минеральные пигменты – титана диоксид, железа оксид.

Маскировка нежелательных оптических эффектов и совмещение окраски с имеющимся запахом и вкусом, для получения конечного препарата приятного вида, является завершающим фактором при составлении композиции лекарственного и вспомогательных веществ. Для детей наиболее привлекательные краски: красная, голубая, фиолетовая; менее привлекают розовая, оранжевая и зелёная; отталкивающий эффект производят чёрные и неокрашенные растворы.

5. Консерванты : спирт этиловый, натрия бензоат, нипагин (метил-4- гидроксибензоат), кислота сорбиновая и другие, разрешенные к медицинскому применению.

Применение консервантов в технологии изготовления сиропов обосновано неустойчивостью микробиологической чистоты в процессе хранения ЛФ, особенно, если в качестве подсластителя используется не сахароза.

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ , ПРИМЕНЯЕМОЕ В ТЕХНОЛОГИИ СИРОПОВ

На фармацевтических заводах или фабриках сахарный сироп готовят в меднолуженых сироповарочных котлах с паровым обогревом, имеющих якорную мешалку. При приготовлении небольших количеств сиропов применяют паровые чугунные эмалированные чаши, которые закрываются деревянной крышкой, а перемешивание производят обычным деревянным веслом.

Источник