- VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2016

- СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ СИРИНГОМИЕЛИЕЙ

- Сирингомиелия

- Причины и симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Восстановление и реабилитация

- Прогноз

- Лечение сирингомиелии: лекарства, массаж, операция

- Лекарства

- Актовегин при сирингомиелии

- Физиотерапевтическое лечение

- Массаж

- Лечение травами

- Хирургическое лечение

VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2016

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ СИРИНГОМИЕЛИЕЙ

Ключевые слова: сирингомиелия, гидромиелия, сирингобульбия, нейродинамика

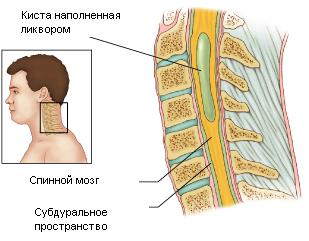

Актуальность: Сирингомиелией называют хроническое заболевание, характеризующееся образованием полостей по длиннику спинного мозга. Иногда эти полости сообщаются с полостью центрального канала, который в ряде случаев является расширенным, и тогда заболевание обозначается термином «гидромиелия» При распространении патологического процесса вверх на мозговой ствол говорят о сирингобульбии. Сирингомиелия является довольно часто встречающимся заболеванием ЦНС.Учитывая сложность этиопатогенеза и клиники сирингомиелии – терапия на сегодняшний день затруднена и требует всё новые подходы к лечению данной патологии.

Цель: анализировать современные методы лечения сирингомиелии.

Результаты: Заболевание вылечить полностью невозможно, терапия направлена на торможение процесса развития болезни.

Лечение комплексное. К его назначению необходимо подходить индивидуально с учётом характера течения и активности процесса. Лучшие результаты получены при рано начатой регулярно проводимой комплексной терапии, которая включает применение аминокислотных препаратов, гидролизатов белков (гидролизин, аминопептид, аминокровин, гидролизат казеина) по 200—250 миллилитров капельно внутривенно или подкожно 1 раз в 3—4 дня (четыре вливания на курс), витаминов группы В, дезинтоксикационную терапию (унитиол, 5% раствор по 5 миллилитров внутримышечно ежедневно, до 15 инъекций на курс; купренил, 0,25 грамм 2—3 раза в день), лучевую терапию с целью замедления пролиферации глиозных элементов в патологическом очаге.

Облучение проводят на гамматерапевтических установках, бетатронах и линейных ускорителях. Облучают только поражённые сегменты спинного мозга. Облучение проводят 5 раз в неделю с двух паравертебральных полей с углом наклона центрального пучка для шейного отдела спинного мозга 60°, грудного и поясничного отделов — 45°. Разовая очаговая доза 90 рад (0,9 Гр), суммарная — 900—1100 рад (9—11 Гр). При поражении продолговатого мозга облучение проводят с прямого или двух боковых затылочных полей в разовой дозе 50—70 рад (0,5—0,7 Гр); суммарная доза до 400—500 рад (4—5 Гр) при ритме облучения 2—3 раза в неделю. Повторные курсы лучевой терапии проводят при прогрессировании процесса, но не раньше, чем через 1 — 1½ года.

Лучевая терапия противопоказана при лейкопении, беременности, открытой форме туберкулёза лёгких.

— Применяют также радиоактивные препараты 131 I и 32 Р, которые избирательно поглощаются глиозной тканью мозга. 131 I активностью 50— 100 микрокюри вводят 2 раза в неделю до суммарной активности 500— 800 микрокюри. Проводят не менее 4—5 курсов с интервалами между ними 1—1½ года. 32 Р назначают по 150— 170 микрокюри с интервалом в 3—4 дня до суммарной активности 450— 500 микрокюри. Через 3 месяцев курс лечения повторяют.

— Радоновые ванны оказывают более щадящее действие на организм и не вызывают побочных явлений, но уступают лучевой терапии по стойкости благоприятного эффекта.

— При выраженном болевом синдроме хорошие результаты получены при применении иглоукалывания.

— Показаны антихолинэстеразные препараты, массаж, лечебная физкультура. Курсы комплексного лечения следует проводить 2—3 раза в год до стабилизации процесса. Можно рекомендовать санаторно-курортное лечение с использованием естественных радиоактивных вод.

— Предложено оперативное лечение сирингомиелии (Пуссен), состоящее в рассечении заднего шва с образованием выхода из гидромиелитических полостей в субарахноидальное пространство. Операция применяется в тяжелых случаях сирингомиелии с параличами и сильным болевым синдромом. Цель операции — устранение или уменьшение компрессии спинного мозга за счёт удаления жидкости из кистозной полости и предотвращения повторного её скопления после операции. Область локального утолщения спинного мозга, соответствующую расположению полости, устанавливают с помощью миелографии или компьютерной томографии.

Выводы: так как этиопатогенез сирингомиелии до конца не ясен, лечение данного заболевания требует дальнейшего изучения.

Литература

1. Кадыков А.С. Болезненная бесчувственность (о сирингомиелии). 2004 год.

2. Тамбиева М.А., Шевченко П.П. Сирингомиелия: Современные методы диагностики и лечения.

3. Д.Н. Шакурова, О.В. Котова, Ю.П. Потехина,статья из номера 3 за 2005 годРубрика: Оригинальные исследования, Нижний Новгород .

4. Е.Г. Менделевич, М.К. Михайлов. Государственный медицинский университет;Государственная академия последипломного образования, Казань. Нейровизуальные и клинические параллели при сирингомиелии. Неврол. Журн. 2000; 1: 35-43.

5. Дамулин И.В., Мхитарян Э.А., Тушканова М.В., Шашкова Е.В. Вегетативно-трофические расстройства при сирингомиелии // Рос. мед. журнал. — 2002. — № 1. — С. 3237.

6. Елманова Т.В. Врожденные аномалии головного и спинного мозга: клиникодиагностический аспект / Елманова Т. В. // Справочник врача общей практики. — 2010. — № 7. — С. 2238.

7. Лечение заболеваний нервной системы / Ф. ЛеманнХорн, А. Лудольф; Перевод с нем. / Под ред. О.С. Левина. — М.: МЕДпрессинформ, 2005. — 528 с.

8. Сирингомиелия / Д.А. Шамбуров. — М., 1961. — 220 с.

Источник

Сирингомиелия

В 1827 году французский врач Шарль Проспер Оливье Анже (1796-1845) предложил термин сирингомиелии так, как сиринг с греческого означает полость (трубка) а миело означает мозг. Позже, термин гидромиелия стал использоваться для обозначения расширения спинномозгового канала, а сирингомиелия обозначать кистозные полости без сообщения со спинальным каналом.

Полости в спинном мозге могут быть следствием травмы спинного мозга, опухоли спинного мозга, или являться врожденной аномалией. Также описана в клинике идиопатическая форма сирингомиелии (форма заболевания без определенной причины). Заполненные жидкостью полости медленно расширяются и удлиняются с течением времени, что приводит к прогрессивному повреждению нервных центров спинного мозга, из-за давления, оказываемого жидкостью. Это повреждение приводит к появлению боли, слабости и скованность в спине, плечах, руках или ногах. У пациентов с сирингомиелией может быть различная комбинация симптомов. Во многих случаях сирингомиелия сочетается с аномалией затылочного отверстия, где располагается нижняя часть продолговатого мозга, которое соединяет головной и спинной мозг. Кроме того, сирингомиелия нередко сочетается с мальформацией Киари, при которой часть мозга смещается вниз к продолговатому мозгу, уменьшая, таким образом, спинномозговой канал. Наблюдаются иногда также семейные случаи сирингомиелии, хотя это бывает редко.

Виды сирингомиелии включают в себя:

- сирингомиелия с коммуникацией с четвертым желудочком

- сирингомиелия из-за ликвородинамического блока (без связи с четвертым желудочком)

- сирингомиелия в связи с повреждением спинного мозга

- сирингомиелия и спинальный дизрафизм (неполное закрытие нервной трубки)

- сирингомиелии в связи с интрамедуллярными опухолями

- идиопатическая сирингомиелия

Сирингомиелия встречается примерно у восьми из каждых 100000 человек. Начало заболевание чаще всего отмечается в возрасте от 25 до 40. Редко, сирингомиелия может развиться в детстве или в пожилом возрасте. Мужчины болеют этим заболеванием чаще, чем женщины. Географической или расовой зависимости не отмечено. Были описаны случаи семейной сирингомиелии.

Причины и симптомы

У большинства пациентов с сирингомиелией отмечается наличие головных болей, нередко в сочетании с периодическими болями в руках или ногах, как правило, более сильными в половине туловища. Боль может начаться как тупая и неинтенсивная и постепенно нарастать, или же появиться внезапно, часто в результате кашля или напряжения. Боли в конечностях часто принимают хронический характер. Кроме того, возможно онемение и покалывание в руке, груди или спине. Неспособность чувствовать землю под ногами, или покалывание в ногах и ступнях тоже отмечается. Слабость в конечностях при сирингомиелии приводит к неправильной моторики движений рук или нарушению процесса ходьбы . В конце концов, функциональное использование конечностей может быть утеряно.

Причины сирингомиелии остаются неизвестными. Ни одна теория в настоящее время не может правильно объяснить основные механизмы формирования кист и кистозных расширений. Одна из теорий предполагает, что сирингомиелия возникает в результате пульсирующего давления ликвора между четвертым желудочком головного мозга и спинномозговым каналом. Другая теория предполагает, что кисты развиваются из-за разницы внутричерепного давления и спинного давления особенно при наличии мальформации Киари. Третья теория предполагает, что образование кист вызваны миндалинами мозжечка, действующими, как поршень и происходит большой перепад давления спинномозговой жидкости в субарахноидальном пространстве, и это действие сил жидкости оказывает влияние на спинной мозг. Сирингомиелия обычно прогрессирует медленно, и течение заболевания растягивается на годы. Но иногда бывает острое течение заболевания, особенно когда вовлекается ствол головного мозга.

Диагностика

Осмотр невролога может выявить потерю чувствительности или движение, вызванное компрессией спинного мозга. Диагноз обычно выставляется с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) позвоночника, которая может подтвердить наличие сирингомиелии и определить точное местоположение кистозных образований и степень повреждения спинного мозга. Наиболее распространенным местом локализации кист является шейный отдел или же грудной отдел позвоночника. Наименее вероятным местом локализации кист является поясничный отдел позвоночника. МРТ головы может представлять диагностическую ценность для определения наличия каких-либо изменений таких как, например, гидроцефалия (избыток спинномозговой жидкости в желудочках мозга). При увеличении кистозных образований возможно возникновение деформации позвоночника (сколиоза), который хорошо диагностируется с помощью рентгенографии. Степень нарушения проводимости при сирингомиелии определяется с помощью ЭМГ.

Лечение

Диагностика и лечение сирингомиелии требует целой команды врачей-специалистов, в том числе неврологов, радиологов, нейрохирургов, ортопедов.

Лечение, как правило, хирургическое, направлено на приостановку прогрессирования повреждения спинного мозга и сохранение функциональных возможностей. Хирургические манипуляции часто выполняются при наличии компрессии спинного мозга. Кроме того, выполняются хирургические манипуляции, необходимые для корректировки деформаций или наложении различных шунтов. Проводились также операции по имплантации тканей плода для того, чтобы кистозные образования закрылись. Хирургическое лечение приводит к стабилизации или умеренному улучшению симптомов у большинства пациентов. Многие врачи считают, что хирургическое лечение необходимо только пациентам с прогрессирующей неврологической симптоматикой. Задержка оперативного лечения в тех случаях, когда заболевание прогрессирует, может привести к необратимым повреждением спинного мозга и грубым стойким неврологическим нарушениям.

Медикаментозное лечение (вазоконстрикторы) часто назначают для уменьшения отека вокруг спинного мозга. Часто рекомендуется избегать активной физической деятельности, которая может увеличить венозное давление. Некоторые упражнения, такие как наклон туловища вперед могут уменьшить риск расширения кистозных образований. Длительность жизни у пациентов с прогрессирующей симптоматикой без хирургического лечения колеблется от 6 до 12 месяцев.

Восстановление и реабилитация

Несмотря на сообщения о полном неврологическом восстановлении после операции, у большинства пациентов удается добиться стабилизации или только умеренного улучшения симптоматики. Сирингомиелия у детей характеризуется гораздо менее выраженными нарушениями сенсорными и болевыми чем у взрослых, но гораздо большим риском развития сколиоза, который является более благоприятным для хирургического лечения. Кроме того, сирингомиелия не прогрессирует у всех пациентов одинаково. У некоторых пациентов, как правило, с более умеренными симптомами, отмечается стабилизация симптомов в течение года. Частым осложнением прогрессирования симптоматики является необходимость пациента адаптироваться к жизни из-за нарушения или потери каких-то функций. Эти корректировки могут привести к потере качества жизни. Задача реабилитация это максимально возможное сохранение функциональности с использованием упражнений и адаптивного оборудования, или, особенно в случае сирингомиелии у детей мероприятия должны быть направлены на корректировку сколиоза.

Прогноз

Прогноз для пациентов с сирингомиелией зависит от основной причины образования кисты и от типа лечения. Нелеченные случаи сирингомиелии в 35-50 % случаев имеют прогноз на длительную выживаемость. У пациентов, которым проводилось оперативное шунтирование в связи с повреждением спинного мозга, отмечалось длительное уменьшение боли и большая выживаемость. Недавние исследования показали неудовлетворительный долгосрочный прогноз в связи с высокими темпами рецидивов образования кист при других формах сирингомиелии. Хирургическое лечение (задняя декомпрессия) при сирингомиелии, сочетанной с мальформацией Киари, считается достаточно эффективным лечением с большими шансами на клиническое улучшение. При сирингомиелии у детей оперативное лечение эффективно для стабилизации сколиоза.

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.

Источник

Лечение сирингомиелии: лекарства, массаж, операция

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Основным способом избавиться от сирингомиелии считают хирургическое лечение. Медикаментозная терапия способна лишь облегчить симптоматику заболевания.

Большую роль играет витаминотерапия: уместно применение витаминов группы B, а также аскорбиновой кислоты, витаминов D, K, E. Дополнительно назначают:

- ноотропные препараты, улучшающие трофику нервной ткани (Пирацетам);

- мочегонные средства (Фуросемид, Диакарб);

- нейропротекторы (Актовегин, глютаминовая кислота);

- антидепрессанты, антиконвульсанты, опиоиды;

- ганглиоблокаторы (Пахикарпин).

Хорошее лечебное действие оказывает иглоукалывание. Восстановление тканей стимулируется рефлекторным раздражением определенных точек на теле при помощи тончайших игл согласно специальной методике.

Дополнительно назначают массажные процедуры, лечебную физкультуру.

В качестве патогенетического лечения назначают рентгенотерапию, способную облегчить или унять боли и онемение, уменьшить область потери чувствительности, улучшить проведение чувствительности и устранить вегетативные нарушения. Такой тип лечения базируется на способности рентгеновских лучей удерживать процессы разрастания глиальных структур. Благодаря этому удается замедлить прогрессирование заболевания. Но рентгенотерапия показана не во всех случаях. Её применяют только на начальных этапах сирингомиелии. Если заболевание заходит слишком далеко, то в тканях происходят необратимые нарушения, исправить которые рентгенотерапия не способна.

В настоящее время для лечения сирингомиелии активно используют радиоактивный фосфор, который обладает бета-излучением, а также радиоактивный йод с бета и гамма-лучами. Лечебное воздействие радиоактивных веществ обусловлено высокой чувствительностью к излучениям стремительно развивающихся глиальных структур. Радиоактивные скопления задерживают их развитие и даже способствуют разрушению.

Лекарства

Выбор лекарственных препаратов и составление схемы медикаментозной терапии при сирингомиелии представляет собой достаточно сложную задачу для врача. Целесообразно провести комбинированную фармакологическую терапию – в частности, антидепрессантами в комплексе с антиконвульсантами, местными обезболивающими препаратами и опиоидами. При нейропатических болях обычные анальгетики и нестероидные антивоспалительные средства малоэффективны.

- Среди разнообразных антидепрессантов особой популярностью пользуется Амитриптилин, который назначают из расчета 25-150 мг в сутки. Терапию начинают с минимально возможной дозировки (10 мг в сутки), с дальнейшим её повышением. Амитриптилин и другие трициклические антидепрессанты требуют осторожности при использовании у больных с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, глаукомой, расстройствами мочевыведения и расстройствами со стороны вегетативной нервной системы. У пожилых пациентов препарат может вызывать вестибулярные и когнитивные отклонения.

- Антиконвульсанты I поколения способны блокировать натриевые каналы и ингибировать эктопическую активность в пресинаптических сенсорных нейронах. При сильных нейропатических болях примерно в 65% случаев эффективен Карбамазепин, но его применение может сопровождаться нежелательными побочными эффектами, такими как головокружение, двоение в глазах, кишечное расстройство, когнитивные нарушения. Лучшей переносимостью обладает препарат Габапентин, который назначают по 300 мг в сутки, с постепенным повышением дозировки до 1800 мг в сутки и выше. Ещё одним аналогом является Прегабалин. Его используют, начиная с дозировки 150 мг в сутки, с возможным дальнейшим её повышением до 300 мг в сутки. Максимальное количество препарата – 600 мг в сутки.

- Опиоиды назначают только в крайних случаях, так как их прием может сопровождаться рядом осложнений, в том числе развитием лекарственной зависимости. Эффективным считается Трамадол в дозировке 400 мг в сутки: пациенты отмечают значительное снижение интенсивности болей и повышение физической активности. Для уменьшения риска развития зависимости препарат начинают принимать с малых доз: по 50 мг 1-2 раза в сутки. Повышение дозировки возможно каждые 3-7 дней (максимально – по 100 мг 4 раза в сутки, а для пожилых пациентов – по 300 мг в сутки).

- В качестве местных обезболивающих препаратов, в частности, используют лидокаиновый пластырь или наружный препарат Капсаицин. При невралгическом статусе, кроме основного лечения, назначают Диазепам и сосудистые средства (Пентоксифиллин, никотиновую кислоту и пр.).

- Дополнительно назначают нейропротекторы, антиоксиданты и противоотечные препараты (диуретики).

Если медикаментозная терапия оказывается неэффективной, целесообразно рассмотреть вариант хирургического лечения.

Актовегин при сирингомиелии

Препарат Актовегин достаточно распространен: его активно применяют в качестве универсального антигипоксического и нейропротекторного средства. Актовегин увеличивает захват и усвоение кислорода, в результате чего улучшается энергетический обмен, а клетки приобретают устойчивость к состоянию гипоксии. Помимо этого, препарат стимулирует перенос глюкозы, что при цереброваскулярным патологиях улучшает её транспортировку через гематоэнцефалическую мембрану.

Нейропротекторное действие Актовегина заключается в его свойстве усиливать выживаемость нервных клеток.

Другие полезные свойства препарата:

- оказывает комбинированное плейотропное действие с метаболическим, нейропротекторным, вазоактивным эффектом;

- активирует перенос глюкозы, повышает утилизацию кислорода, улучшает энергетическое состояние нейронов;

- снижает выраженность апоптоза, уменьшает проявление оксидативного стресса;

- улучшает капиллярное кровообращение и метаболическую активность микрососудистого эндотелия.

Актовегин обычно хорошо переносится. Аллергические реакции возникают редко. Дозировку устанавливает лечащий врач в индивидуальном порядке.

Физиотерапевтическое лечение

На этапе реабилитации при сирингомиелии широко применяются различные физиотерапевтические методы, цель которых – повысить функциональные способности организма, поддержать «включение» механизмов адаптации, уменьшить выраженность симптомов заболевания. Чаще всего назначают процедуры электростимуляции, магнитотерапии, фоно и электрофорез медикаментов.

Магнитотерапию назначают не только для устранения неприятных симптомов при сирингомиелии, но и для ускорения восстановления после травм позвоночника, для улучшения ранозаживления, для коррекции спинального кровообращения. Противопоказаниями считаются гнойно-воспалительные процессы, онкозаболевания, беременность, системные болезни крови.

Возможно применение ИНФИТА-терапии – биорезонансного лечения с использованием импульсного низкочастотного электромагнитного поля.

Среди других используемых физиотерапевтических методов можно отметить такие:

- Электронейростимуляция мускулатуры – это процедура, направленная на функциональное восстановление поврежденной мышечной и нервной ткани. Для лечения используются импульсные токи разной частоты и силы.

- Ультразвуковое лечение, фонофорез представляют собой использование в лечебных целях механических колебаний при частоте, превышающей 16 кГц (чаще – 800-3000 кГц).

- Медикаментозный электрофорез служит для введения лекарственных растворов в ткани организма при помощи гальванического тока. Речь идет о постоянном токе невысокого напряжения. Лекарства проникают в ткани в виде положительно и отрицательно заряженных частиц сквозь межклеточные поры, устья желез.

- Диадинамотерапия предполагает воздействие на организм токов Бернара, обладающих мощным обезболивающим эффектом: токи воздействуют на кожные рецепторы и блокируют проведение болевого импульса. Кроме обезболивания, процедура оказывает противовоспалительное действие, улучшает кровообращение и уменьшает отечность тканей.

- Лечение озокеритом и парафином способствует оживлению мелкососудистого кровообращения, улучшению регионарной гемодинамики и тканевой трофики, ускорению регенерации периферических нервных волокон, снижению мышечной ригидности и рассасыванию воспалительных элементов и рубцовых образований.

Массаж

Консервативная терапия при сирингомиелии всегда дополняется массажем и лечебной гимнастикой, включающей общеразвивающие и дыхательные упражнения, применение гимнастических приспособлений.

Показаны сеансы вибрационного массажа с применением игольчатых вибратодов. Массируется шейно-грудная зона позвоночного столба, а также верхние конечности примерно по 7-8 минут ежедневно. Лечебный курс состоит из 14-15 процедур. Рекомендуется проводить по одному курсу каждые три или четыре месяца.

Практикуют сегментарно-рефлекторный массаж. На первом этапе массируют область спины (паравертебральные зоны), задействуют приемы сегментарного массажа, разминку. Далее, при выраженных нарушениях иннервации мышц верхних конечностей, разминают мускулатуру рук и надплечий.

После спинального массажа выполняют разминание ягодичной мускулатуры и нижних конечностей. Ноги массируют, начиная с проксимальных участков. Базовый массажный прием – это разминание в комплексе с мышечным поглаживанием и встряхиванием.

Продолжительность массажного сеанса – до 20 минут. Лечебный курс состоит из 16-20 сеансов. Рекомендуется повторять курсы один раз в 3-4 месяца. Дополнительно назначается лечебная физкультура, электростимуляция.

Лечение травами

Народные средства, к сожалению, не смогут вылечить сирингомиелию. Однако они способны существенно усилить действие медикаментозной терапии, ускорить реабилитацию больных после операции, облегчить боли и улучшить проведение нервных импульсов.

Народные лекари используют для лечения растительные отвары, спиртовые настойки и водные настои:

- Корневище кустарника каперсов в количестве 2 ч. л. заливают 200 мл кипятка и продолжают кипятить на небольшом огне в течение 10 минут. Далее снимают с огня, накрывают крышкой и настаивают около получаса. Фильтруют и принимают средство по 1 ст. л. пять раз в сутки, между приемами пищи.

- Собирают кору каштанового дерева, измельчают её. Одну столовую ложку сырья заливают 0,4 л питьевой воды комнатной температуры, накрывают крышкой и настаивают на протяжении 8-10 ч (можно на ночь). Полученный настой фильтруют и принимают по 50 мл 4 раза в сутки.

- Корневище цимицифуги (воронца) применяют в виде спиртовой настойки, которую можно приобрести в аптеке или приготовить самостоятельно. Корневище нарезают как можно мельче, заливают 70% спиртом в пропорции 1:5. Выдерживают в закупоренном виде на протяжении недели, после чего фильтруют. Для лечения принимают по 25 капель средства трижды в сутки с 50 мл воды.

- Хорошим и доступным средством от сирингомиелии является клевер. Лекарственное сырье в количестве 3 ч. л. запаривают в 200 мл кипящей воды, настаивают под крышкой на протяжении 2 ч. После фильтрации настой можно принимать: по 50 мл четыре раза в сутки. Профильтрованное сырье также можно использовать для лечения: оно пригодится для постановки компрессов на пораженные участки тела.

Хирургическое лечение

Немногим ранее больным сирингомиелией хирурги проводили кистозное шунтирование силиконовым приспособлением, с возможностью отведения жидкости из кистозной полости в брюшную или плевральную полость, а также в подпаутинное пространство. На сегодняшний день хирургическое вмешательство несколько видоизменилось: врачи стараются направлять свои действия на устранение фиксации спинного мозга и восстановление циркуляции спинномозговой жидкости, и только после этого избавляются от болезненных последствий. [1]

Для шунтирования выполняют ламинэктомию или аркотомию, вскрывают твердую мозговую оболочку, проводят миелотомию вдоль задней продольной щели на протяжении 1-2 мм, вскрывают сирингомиелитическую полость и имплантируют шунтирующее силиконовое приспособление в краниальном или краниально-каудальном направлении примерно на 4 см. После этого катетер фиксируется в подпаутинном пространстве или выводится в полость (плевральную, брюшную). [2]

Для устранения спинномозговой фиксации и восстановления ликвороциркуляции выполняют резекцию или костнопластическую ламинэктомию по уровню цереброспинальной фиксации, что должно быть определено ещё на этапе подготовки к операции. Твердая мозговая оболочка вскрывается при помощи линейного разреза, с возможным применением интраоперационного УЗИ-контроля. С помощью микроскопического оборудования разделяют твердую мозговую и паутинную оболочки, одновременно рассекая спайки. При необходимости имплантируют сиринго-субарахноидальный шунт. [3]

Состояние пациента до и после оперативного вмешательства оценивают по таким критериям, как наличие чувствительных и двигательных нарушений, качество походки, функциональность тазовых органов, болевой синдром. Подобную оценку выполняют до хирургической операции, после нее на этапе стационарного обследования, через 4 месяца после операции и далее через каждые полгода (при хорошей динамике – один раз в год). [4]

В некоторых случаях хирурги проводят простое вскрытие кистозной полости без шунтирования. Действительно, такая операция дает быстрый положительный эффект, однако долгосрочный прогноз часто оказывается неудовлетворительным.

После проведения хирургического лечения у большей части больных сирингомиелия прекращает свое развитие. И только у небольшого количества пациентов случаются рецидивы: в подобной ситуации требуется проведение ревизии или повторного вмешательства. [5]

Источник