- Cиндром Меньера

- 1. Общие сведения

- 2. Причины

- 3. Симптомы и диагностика

- 4. Лечение

- Болезнь Меньера

- Эпидемиология

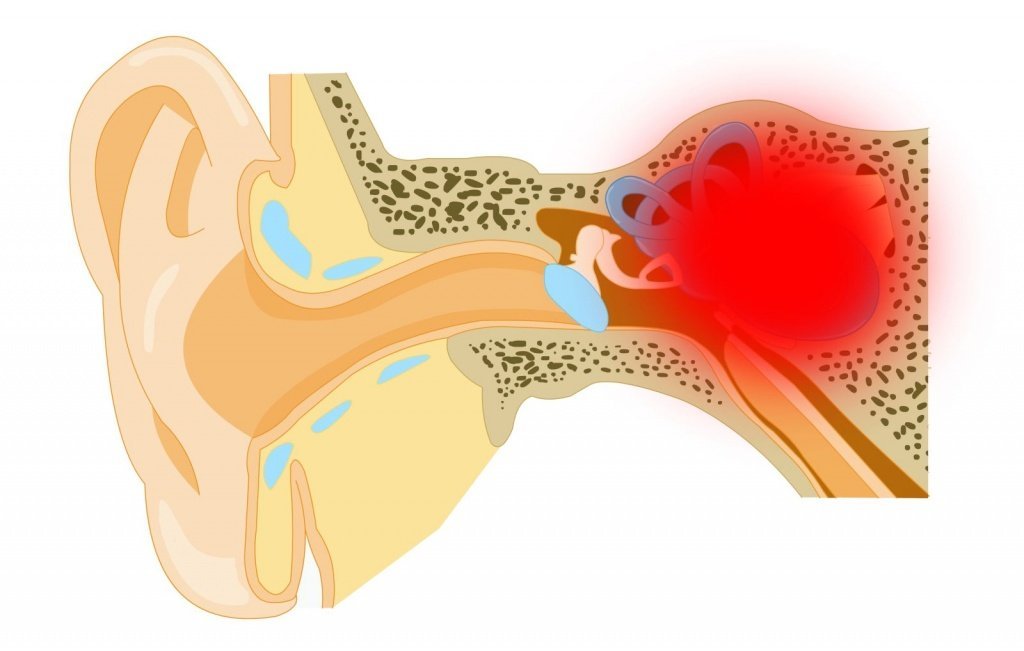

- Анатомия и физиология внутреннего уха

- Причины

- Классификация

- Симптомы

- Головокружение

- Снижение слуха

- Шум в ушах

- Диагностика

- Аудиограмма при болезни Меньера

- Электрокохлеография

- Дегидратационный тест

- Мультиспиральная компьютерная томография костного лабиринта

- Лечение

- Лечение приступа болезни Меньера

- Лечение в межприступный период

- Хирургическое лечение

- Комплексное лечение

- Прогноз и профилактика

Cиндром Меньера

- мозг

- позвоночник

- нервы и сосуды

1. Общие сведения

Данный ангионевротический синдром, т.е. комплексная патология сосудов и периферических нервов, изначально был описан врачом-сурдологом П.Меньером (1860) именно в контексте заболеваний слухового аппарата. И хотя до настоящего времени эта патология остается во многом неясной, представления о ее этиопатогенезе (причинах и механизмах развития) сместились в область неврологии. Так, в последние десятилетия было установлено вовлечение в патологический процесс парасимпатической нервной системы и VIII пары черепных нервов (т.н. преддверно-улитковый нерв, обеспечивающий проведение слуховых и вестибулярных сигналов в мозг), влияние вегето-сосудистой дистонии и других сугубо неврологических нарушений. Однако поражается, действительно, орган слуха – чем и определяется клиническая картина.

Болезнь Меньера и синдром Меньера иногда интерпретируются как синонимы, хотя между двумя этими диагнозами есть два существенных клинических отличия: болезнь является первичным, самостоятельным патологическим процессом, малопредсказуемым, этиологически неясным и приводящим к постепенно прогрессирующей тугоухости. Болезнь Меньера манифестирует преимущественно в возрасте 30-50 лет (чаще у женщин), и в общей популяции регистрируется, по разным оценкам, с частотой от 1:5000 до 1:500; такой разброс обусловлен сложностями диагностики и, вероятно, определенной долей неверно устанавливаемых диагнозов.

Симптоматически сходный одноименный синдром распространен значительно шире и обнаруживается при ряде заболеваний среднего уха; он не приводит к глухоте и не сопровождается шумом в пораженном ухе. Далее речь идет именно о синдроме Меньера.

2. Причины

Наиболее частой причиной формирования синдрома Меньера считают нарушения цереброваскуляции, – т.е. кровоснабжения мозга, – особенно в сочетании нарушений гемодинамики внутреннего уха. К другим этиологическим факторам относятся черепно-мозговые травмы, резкие перепады атмосферного давления (что провоцирует очередной приступ), прием препаратов салициловой кислоты в больших дозах. Известно, что непосредственной причиной симптоматики является скопление эндолимфы во внутреннем ухе.

Приступ может быть спровоцирован также усталостью, стрессовой ситуацией, алкоголем, курением или пребыванием в прокуренном помещении, интенсивным шумом, медицинскими и гигиеническими процедурами в ухе, высокой температурой (на фоне респираторной инфекции или иного заболевания).

3. Симптомы и диагностика

Осевой симптом в синдроме Меньера – тяжелые приступообразные головокружения. Больной практически утрачивает способность к ориентации и координации, становится беспомощным: окружающая обстановка «вращается», выражена общая слабость и тошнота (зачастую со рвотой), отмечается усиленное потоотделение, снижение температуры тела, бледность, тахикардия, одышка. В какой-то степени состояние облегчается в положении лежа с закрытыми глазами; не успевая лечь, человек может рухнуть на пол даже со стула. Многие больные отмечают специфическую «заложенность» в ушах: звуки воспринимаются как подводные. Характерным признаком является также нистагм – быстрые непроизвольные движения глазных яблок.

Нарушения координации и походки, некоторая оглушенность и головная боль могут какое-то время сохраняться и по окончании приступа.

Продолжительность такого приступа варьирует от нескольких минут до нескольких дней; среднестатистически это 4-6 часов.

Диагноз устанавливается клинически, с обязательной дифференциацией болезни от синдрома.

Из инструментальных методов исследования назначают аудиометрию и другие специфические для сурдологии методики измерения функционального статуса органов слуха, а также (по показаниям) МРТ, УЗИ и лабораторные анализы – прежде всего, бактериологический.

Следует подчеркнуть, что болезнь и синдром Меньера не несут прямой угрозы жизни, однако характер приступов резко снижает качество жизни и обусловливает ряд серьезных ограничений (напр., нельзя водить автомобиль), в т.ч. профессиональных.

4. Лечение

В наиболее тяжелых случаях производится нейрохирургическое вмешательство по пресечению вестибулярного ответвления ассоциированного с внутренним ухом нерва (см. выше).

В терапии синдрома Меньера первоочередной задачей и главным направлением является лечение основного заболевания, на фоне которого развился синдром. Для купирования приступов применяют нейролептики, сосудорасширяющие, антигистаминные средства, диуретики для вывода избыточной жидкости.

Источник

Болезнь Меньера

Болезнь Меньера — заболевание внутреннего уха невыясненной этиологии. Во время приступа болезни наблюдается шум в ушах, головокружение и потеря слуха. Продолжительность вестибулярных кризов колеблется от нескольких минут до нескольких суток и может сопровождаться тошнотой, рвотой, повышением потоотделения и нарушением равновесия. Прогноз благоприятный, однако повторные приступы мучительны для больного и приводят к снижению трудоспособности.

Основная цель лечения Болезни Меньера заключается в купировании и профилактике приступов. При неэффективности консервативной терапии больным показано хирургическое вмешательство.

Эпидемиология

Болезнь Меньера обычно начинается в возрасте 30-50 лет. Она несколько реже встречается у мужчин, чем у женщин. Заболевание неизбежно прогрессирует: приступы учащаются, тугоухость нарастает. В редких случаях атаки полностью прекращаются, и остается лишь остаточный дефект слуха. Примерно у половины пациентов, страдающих болезнью Меньера, односторонний процесс переходит в двусторонний. Снижение слуха неуклонно прогрессирует, но впоследствии формируется стабильный дефект.

Анатомия и физиология внутреннего уха

Причины

Классификация

Болезнь Меньера следует отличать от одноименного синдрома. Синдром Меньера является сопутствующим фактором определенного заболевания, БМ представляет самостоятельную нозологическую единицу.

Болезнь Меньера, согласно МКБ-10, соответствует классу H81— нарушений вестибулярных функций, код H81.0.

По течению эндолимфатический гидропс бывает:

- классический, когда слуховые и вестибулярные нарушения появляются одномоментно;

- если сначала нарушается равновесие — вестибулярный;

- при кохлеарной форме первично возникают слуховые расстройства.

По степени тяжести БМ классифицируют на легкую (короткие приступы с перерывом минимум месяц), среднюю (кризы до 6 часов) и тяжелую (обострения 1 раз в сутки с потерей трудоспособности). Также выделяют обратимую и необратимую формы заболевания. При обратимой возможно восстановление функций слухового анализатора.

Симптомы

Заболевание названо в честь французского врача Проспера Меньера. Он сумел доказать связь нарушения слуха с патологией слухового аппарата, а не головного мозга.

Болезнь Меньера протекает с периодами обострений и ремиссий. Процесс чаще односторонний, исключение – аутоиммунные поражения. Первичными признаками приступа эндолимфатического гидропса являются внезапные (лабиринтные атаки) головокружения, шум в ушах и постепенно нарастающая тугоухость.

Вторичные симптомы криза эндолимфатического гидропса:

- тошнота, рвота;

- повышенная чувствительность к громким звукам;

- нистагм — частые колебания глазных яблок;

- диарея;

- учащенное мочеиспускание;

- усиленное слюноотделение;

- увеличенное потоотделение;

- артериальное давления обычно снижено;

- тяжесть, ощущение давление на стороне пораженного уха.

Лабиринтные атаки возникают внезапно, чаще ночью или днем. Приступы появляются на фоне нормального здоровья, однако их могут спровоцировать стрессы, нарушение питания, отравления, аллергические реакции и физическое перенапряжение. Иногда больные ощущают наступление приступа за несколько часов или даже дней. Приступы при БМ делят на:

- частые (1-2 раза в день, неделю, месяц);

- редкие (несколько раз в год);

- эпизодические (один раз в пару лет).

Вестибулярные расстройства при БМ периферического типа. Такой вид нарушения равновесия отличается системным головокружением и горизонтальным нистагмом. Системное (истинное) головокружение возникает при раздражении рецепторов органа равновесия. Для дифференциальной диагностики типа головокружения используют пробу Дикса-Холлпайка.

Продолжительность атак варьирует от нескольких часов до нескольких дней. После криза в первые 48 часов больной ощущает усталость, пониженную трудоспособность. При тяжелой и средней форме течения работоспособность отсутствует. Во время ремиссий состояние удовлетворительное.

Головокружение

Снижение слуха

Шум в ушах

Шум в ушах низко или среднечастотный. Усиливается перед и достигает максимума в момент приступов. Звон иногда сопровождается болью в пораженном ухе.

Болезнь Меньера протекает в три стадии:

- Начальная (обратимая) стадия. Больных беспокоят редкие (несколько раз в год, иногда и в два года) приступы длительностью в среднем 2 часа. В этот период пациенты предъявляют жалобы на шум в ушах, вестибулярные головокружения, чувство распирания и давления в ухе, тошноту и рвоту. Шум в ушах носит непостоянный характер, усиливается до приступа, достигает максимальной силы во время вестибулярного криза. Для первой стадии присуща флюктуирующая тугоухость, когда снижение слуха нестабильно. Тугоухость при первых атаках может отсутствовать. Однако в дальнейшем снижение слуха усиливается во время приступа и восстанавливается по его окончанию. Иногда тугоухость пропадает сразу после вестибулярного криза и вновь возникает несколько дней спустя. На начальном этапе порог слуха ухудшается при восприятии звука с низкими и средними частотами. Нистагм фиксируется только во время приступов и может продолжаться несколько суток.

- Вторая — стадия выраженных клинических проявлений. В этом периоде наблюдаются все симптомы болезни Меньера. Приступы регистрируются каждый день или несколько раз в месяц. Вестибулярные атаки сопровождаются выраженным головокружением, рвотой, усиленным потоотделением и другими вегетативными расстройствами. Шум в ушах отмечается постоянно, может усиливаться во время вестибулярных атак. Также все время больных беспокоит ощущение давления, заложенности уха и тугоухость на пораженной стороне. По результатам аудиометрии тугоухость обычно I-III степени. Дегидратационный тест во второй стадии болезни Меньера показывает постоянное повышенное давление внутри лабиринта. На вестибулометрии отмечается гипорефлексия лабиринта, а во время приступов – гиперрефлексия.

- Третья, конечная стадия, еще ее называют «перегоревшая». В этот период дегидратационные тесты не приносят облегчения симптомов, заболевший полностью лишен трудоспособности. Приступы головокружения становятся реже, а нарушения равновесия, наоборот, учащаются. Флюктуирующая тугоухость сменяется на стойкое, постоянное снижение слуха на больной стороне, вплоть до полной потери. На третьей стадии болезнь прогрессирует и в патологический процесс вовлекается второе ухо. Вестибулометрия отображает гипо-, в запущенных стадия и арефлексию лабиринта. При болезни Меньера на конечной стадии возможно появление кризов Тумаркина — мгновенное падение без потери сознания. Кризы Тумаркина появляются в результате повреждения рецепторов вестибулярного анализатора.

Болезнь Меньера чаще поражает людей в возрасте 20-50 лет. Связь с полом неоднозначна: одни авторы указывают на более частую встречаемость у женщин, другие у мужчин. Среди детей заболевание наблюдается крайне редко.

Диагностика

Диагноз болезни Меньера устанавливается с учетом специфических симптомов и результатов инструментальных исследований. Американская академия отоларингологов на основе клинических проявлений выделяет три степени достоверности БМ: возможная, вероятная и достоверная БМ. Важным диагностическим критерием является триада симптомов:

- головокружение;

- шум в ушах;

- тугоухость.

В качестве подтверждения диагноза выступает постепенное ухудшение слуха и повторяющиеся эпизоды вестибулярных атак.

Для диагностики болезни Меньера используются следующие инструментальные методы:

- Тональная пороговая аудиометрия является главным методом согласно международным диагностическим критериям. Результатом такого исследования будет аудиограмма, которая графически изображает функцию органа слуха;

- Отоскопия проводится для исключения патологии среднего уха;

- Экстратимпанальная электрокохлеография оценивает работоспособность слухового нерва;

- Камертональное исследование определяет тип нарушения слуха. В данном случае тугоухость кондуктивного типа.

Эти методы позволяют анализировать степень нарушения слуха. Аудиометрия является главным критерием при выборе тактики лечения. В целях обнаружения эндолимфатического гидропса врачи используют электрокохлеографию и дегидратационный тест.

Аудиограмма при болезни Меньера

Электрокохлеография

Дегидратационный тест

Мультиспиральная компьютерная томография костного лабиринта

МСКТ позволяет обнаружить наименьшие изменения во всех органах. На снимках визуализируются патогномоничные процессы во внутреннем ухе при БМ.

Для оценки расстройств органа равновесия применяют следующие исследования:

- видеонистагмографию для обнаружения горизонтального нистагма;

- видеоимпульсный тест отображает вестибулоокулярный рефлекс и наличие асимметрии;

- стабилометрия;

- битермальная битемпоральная калоризация выполняется для оценивания функции полукружных каналов;

- вращательные пробы.

Дифференциальную диагностику болезни Меньера проводят с такими заболеваниями:

- черепно-мозговыми травмами;

- ишемическими атаками. Такие приступы длятся минуты, наблюдаются у пожилых людей с патологией сосудов;

- другими вестибулопатиями, они могут возникать в результате гнойных отитов, отосклероза, лабиринтитов;

- опухолями мостомозжечковой ямки;

- вестибулярной мигренью;

- отосклерозом. Заболевания часто двустороннее, основные симптомы кохлеарные;

- доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением. Приступ интенсивный, возникает в определенном положении тела;

- остеохондрозом.

Для исключения новообразования головного мозга, травм, аномалий строения височной кости высокоинформативно КТ и МРТ.

Для выбора правильной тактики лечения необходима своевременная и точная диагностика. В Юсуповской больнице Вы можете получить необходимые обследования и консультацию высококвалифицированного специалиста. В клинике находится современная аппаратура высокого качества и диагностические лаборатории.

Лечение

Лечение приступа болезни Меньера

Для купирования приступа болезни Меньера больного размещают на твердую поверхность. Глаза должны быть открыты и фиксированы в неподвижной точке, к ногам можно приложить грелку, необходимо убрать воздействие громких звуков и яркого света.

В целях снятия приступа болезни Меньера используются препараты, способные снять эндолимфатический гидропс (диуретики), что приводит к снижению внутрилабиринтного давления. Симптоматическая терапия направлена на нормализацию психического статуса, снятие рвоты, головокружения.

- Во время приступа эффективно введение атропина (подкожно 1 мл 0,1 % р-р) для снятия импульсов от раздраженного лабиринта, 40% раствора глюкозы;

- Для устранения используется дименгидрат — блокатор вестибулярных рецепторов. В настоящее время доказана эффективность бетагистина. Препарат способен вызывать расширение сосудов внутреннего уха, что приводит к лучшему кровоснабжению, обратному всасыванию и снижению количества эндолимфы. Также среди сосудорасширяющих средств иногда используют папаверин;

- В целях ликвидации рвоты применяют противорвотные (антиэметики) препараты центрального и периферического действия. Наиболее востребованные вещества с формами выпуска для внутримышечного и ректального введения, так как во время приступа часто невозможен прием внутрь в связи с обильной рвотой. К таким препаратам относится метоклопрамид и тиэтилперазин. Среди веществ в пероральной форме выпуска применяются Бонин, Авиамарин, Сиэль;

- Чтобы нормализовать психическое состояние больному вводят седативные препараты. Выраженным анксиолитическим действием обладает Диазепам, Лоразепам, Мексидол;

- Применение диуретиков при болезни Меньера направленно на усиление диуреза, снятие заложенности уха и как следствие, уменьшение объема эндолимфы (Манит, Диакарб). Использование диуретиков необходимо сочетать с препаратами калия (Аспаркам, Панангин).

Нормализовать щелочной резерв крови позволит курс внутривенного вливания гидрокарбоната натрия.

Лечение в межприступный период

Лечение в межприступный период заключается в комплексной терапии: бессолевой диеты, прием диуретиков и продолжительные курсы бетагистина гидрохлорида. Бессолевая диета направлена на изменение осмолярности плазмы и эндолимфы. Больным необходимо ограничить потребление поваренной соли до 2 г в сутки. Курс внутривенных инъекций гидрокарбоната натрия требуется для поддержания кислотно-основного баланса крови. Для улучшения терапевтического эффекта назначают препараты, улучшающие циркуляцию крови головного мозга и внутреннего уха (Полиглюкин, Реополиглюкин, Кавинтон), витамины группы В, венотоники (Детралекс), спазмолитики (Эуфиллин, Дибазол), седативные лекарственные средства.

С целью уменьшения частоты возникновения приступов больным рекомендуется ограничить провоцирующие факторы: стрессы, курение, прием алкоголя, подводное плавание, употребление кофеина, противопоказана работа на высоте с движущимися предметами. В настоящее время отмечается хороший лечебный эффект приема глюкокортикоидов внутрь или в виде инъекций в барабанную перепонку.

Хирургическое лечение

Хирургические вмешательства на нервах и их сплетениях эффективно на начальной стадии болезни Меньера в первые два года. К таким относятся:

- Пересечение вестибулярного нерва — сложная нейрохирургическая операция. Позволяет сохранить слух, так как удаляется только вестибулярная часть преддверно-улиткового нерва. Однако возможны следующие осложнения: внутричерепные инфекции, головные боли, ликворея;

- Деструкция шейного узла;

- На любой стадии болезни возможно лазерное разрушение рецептора полукружного канала. Это позволяет сохранить слуховые функции;

- Операции, направленные на восстановление давления в перепончатом лабиринте показаны при постоянном гидропсе на II- III стадии:

- Дренирование улиткового протока проводится путем его рассечения;

- Шунтирование эндолимфатического мешка;

- Вскрытие мешочков преддверия.

Такие хирургические манипуляции обладают высоким терапевтическим эффектом и не сопровождаются осложнениями со стороны слухового восприятия.

Интратимпанальное введение антибиотиков, в частности гентамицина, обычно проводится при одностороннем поражении и может сопровождаться прогрессированием тугоухости.

Комплексное лечение

Прогноз и профилактика

Каждый больной имеет персональные отличительные черты, которые заключаются в характере протекания болезни, поэтому точный прогноз дать непросто. Это оказывает большое влияние на работоспособность больных. Часто для облегчения заболевания нужны обычные препараты, в особых ситуациях медикам приходиться пробовать различные способы излечения, пока не удастся улучшить самочувствие больного.

Профилактики для заболевания Меньера не существует. Но болезнь бывает вызвана травмами головы, поэтому при езде на некоторых транспортных средствах обязательно наличие шлема. Также, если ограничить употребление соли можно снизить частоту приступов. Важно также избегать стресса, табака, алкоголя.

Чтобы записаться на прием и получить консультацию квалифицированного специалиста, звоните по телефону колл-центра Юсуповской больницы.

Источник