- Способы лечения атеросклероза сонных артерий

- Легкое или умеренное сужение

- Выраженное сужение

- Образ жизни и лечение в домашних условиях

- Синдром позвоночной артерии – диагностика и лечение

- Причины развития синдрома позвоночной артерии.

- Клинические проявления синдрома позвоночной артерии

- Диагностика синдрома позвоночной артерии.

- Лечение синдрома позвоночной артерии

- Медикаментозное лечение

- Физиотерапевтические методы лечения.

- Профилактические мероприятия.

- Синдром шейной артерии лечение народными средствами

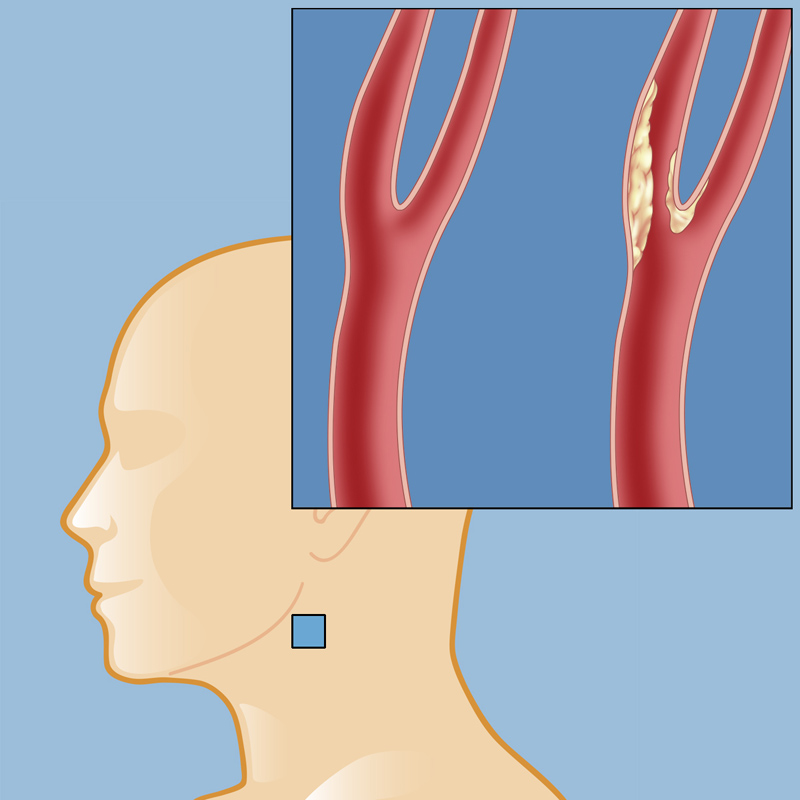

Способы лечения атеросклероза сонных артерий

Лечение атеросклероза сонных артерий — меры, направленные на восстановление поврежденных сосудов и улучшение снабжения головного мозга кровью, следовательно, и кислородом, и питательными веществами. Для лечения атеросклеротического заболевания сосудов головного мозга применяются хирургические методы и медикаментозная терапия.

Цель лечения атеросклероза сонных артерий заключается в профилактике развития инсульта. Метод лечения зависит от степени сужения артерий.

Легкое или умеренное сужение

При легком или умеренном сужении артерий достаточно придерживать следующих рекомендаций для предотвращения развития инсульта:

- Изменение образа жизни. Соблюдение здорового образа жизни поможет уменьшить нагрузку артерии и замедлить прогрессирование атеросклероза. В рамках профилактики и лечения стеноза сонной артерии рекомендуют отказ от курения, снижение веса, здоровое питание, ограничение употребления соли и регулярные физические упражнения.

- Лечение хронических заболеваний. Лечите все хронические заболевания, которыми вы страдаете, например, гипертоническая болезнь, ожирение или сахарный диабет. Составьте план лечения этих заболеваний совместно с вашим врачом, контролируя уровень артериального давления, поддерживая нормальный вес тела и контролируя содержание сахара и холестерина в крови.

- Прием лекарственных препаратов. При умеренном сужении сосудов шеи врач порекомендует ежедневно принимать аспирин или другой разжижающий кровь препарат для предотвращения образования опасных тромбов. Также назначают прием лекарств для снижения артериального давления, таких как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или блокаторы кальциевых каналов, или статинов для снижения содержания холестерина в крови.

Выраженное сужение

При выраженном сужении сонных артерий, особенно, если вы уже перенесли ТИА или инсульт, лучше восстановить проходимость артерий и удалить препятствие кровотоку. С целью лечения стеноза или окклюзии назначают следующие процедуры:

- Каротидная эндартерэктомия. Эта хирургическая процедура — метод лечения выраженного сужения сонных артерий и стенозирующего атеросклероза БЦА (брахиоцефальных артерий). Процедура проводится под общим наркозом. После выполнения разреза на коже передней поверхности шеи, хирург открывает пораженную сонную артерию и удаляет бляшки. После этого артерию зашивают или устанавливают трансплантат.

- Ангиопластика и стентирование сонной артерии. Минимально инвазивная процедура коррекции сужения артерии. Под местной анестезией устанавливают специальный фильтр для защиты головного мозга с целью предотвращения развития инсульта. Затем в область сужения артерии устанавливают небольшую металлическую сетчатую спираль, называемую стентом. Стент расширяют баллонным катетером до необходимого диаметра. Это делается для предотвращения повторного сужения артерии и развития инсульта.

Образ жизни и лечение в домашних условиях

Соблюдение здорового образа позволит предотвратить или замедлить прогрессирование атеросклероза сонных артерий, развитие ТИА или инсульта. Вот несколько советов:

- Не курите. Отказ от курения снижает нагрузку на ваши артерии и уменьшает риск развития ТИА или инсульта. Через несколько лет после отказа от курения риск развития инсульта у бывшего курильщика и некурящего человека сравнивается.

- Ограничьте употребление холестерина и жира. Ограничение в вашем рационе содержания холестерина и жира позволит уменьшить образование бляшек в артериях. Низкохолестериновая диета эффективна при профилактике ишемической болезни сердца и заболеваний сосудов мозга.

- Ешьте больше фруктов и овощей. Эти продукты содержат калий, фолиевую кислоту и антиоксиданты, позволяющие предотвратить развитие ТИА или инсульта.

- Ограничьте употребление соли. Ограничение употребления соли не предотвращает развитие гипертонической болезни, но избыточное ее употребление приводит к повышению артериального давления у людей, чувствительных к натрию. Здоровым взрослым рекомендуют употреблять не более 1,5 г соли в день. Если у вас высокое артериальное давление, такое ограничение позволит снизить его уровень.

- Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Физические упражнения помогут снизить уровень артериального давления, повысить содержание липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и улучшить общее состояние кровеносных сосудов и сердца. Они помогают снизить вес, контролировать сахарный диабет и снизить уровень стресса. Если у вас высокое артериальное давление, выполнение регулярных физических упражнений каждый день (ходьба или плавание) — один из немногих способов снижения артериального давления без лекарств.

- Ограничьте употребление алкоголя. Употребляйте алкоголь в умеренном количестве или вообще откажитесь от его употребления. Рекомендуемое ограничение — не более 15 мл алкоголя в пересчете на чистый спирт в день для женщин и 30 мл в день для мужчин.

- Поддерживайте нормальный вес тела. Снижение веса с помощью диеты и физических упражнений позволяет снизить уровень артериального давления и содержание холестерина в крови.

- Лечите хронические заболевания. Боритесь с сахарным диабетом и повышенным артериальным давлением с помощью диеты, физических упражнений, контроля за весом тела и приема лекарств при необходимости.

Источник

Синдром позвоночной артерии – диагностика и лечение

Синдром позвоночной артерии представляет собой патологическое состояние, возникающее в результате сдавливания кровеносных сосудов и окружающих их нервных сплетений. Позвоночные артерии- парное образование, обеспечивающее головной мозг кровью на 30%, и любое сужение просвета артерии вызывает ишемию (кислородное голодание) соответствующих участков мозга ( рис №1, правая позвоночная артерия – 4).

Причины развития синдрома позвоночной артерии.

Чаще всего этому заболеванию подвержены офисные работники, проводящие много времени за компьютером и ведущие малоподвижный образ жизни. Самой частой причиной, вызывающей сдавление позвоночной артерии, являются дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела позвоночника: остеохондроз, межпозвонковые грыжи, спазм мышц шеи.

Клинические проявления синдрома позвоночной артерии

Головная боль – основная жалоба на первой стадии заболевания. Приступ начинается с пульсирующей боли в затылочной области, затем боль постепенно распространяется на височную и теменную области с переходом на лоб. Помимо головных болей начинают присоединяться и другие симптомы: головокружение, шум в ушах и снижение слуха. В тех случаях, когда причина недуга в течение продолжительного времени не устраняется, заболевание прогрессирует и наступает следующая, ишемическая стадия. Она проявляется внезапно возникающими приступами головокружения, потерей координации, тошнотой, рвотой, нарушением речи. Приступ может прекратиться если больной примет горизонтальное положение. После приступа остается слабость, ощущение разбитости, может сохраняться головная боль, шум в ушах.

Диагностика синдрома позвоночной артерии.

Диагноз «Синдром позвоночной артерии» ставится на основании жалоб больного, и дополнительных методов исследования:

- Рентгенография – выявляет признаки остеохондроза в шейном отделе позвоночника;

- МРТ или КТ диагностика – позволяет обнаружить причину ухудшения кровотока;

- УЗИ (дуплексное сканирование позвоночных артерий) определяет участки сужения просвета сосудов.

Лечение синдрома позвоночной артерии

Эффективность лечения данной патологии напрямую зависит от своевременной диагностики и правильно выбранной тактики лечения, которое позволяет купировать не только внешние проявления заболевания, но и устраняет первопричину.

Лечение синдрома позвоночной артерии осуществляется одновременно по двум основным направлениям, позволяющим нормализовать сосудистый кровоток и улучшить кровоснабжение головного мозга.

- устранение патологических процессов в шейном отделе позвоночника;

- восстановление просвета позвоночной артерии;

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение подбирается индивидуально в зависимости от превалирующего симптома.

В первую очередь назначаются нестероидные противовоспалительные препараты, которые устраняют боль и уменьшают воспалительные явления.

Антиоксиданты и ноотропные препараты – улучшают обмен веществ в нервных корешках и клетках головного мозга, уменьшают гипоксию головного мозга и окружающих тканей.

Миорелаксанты – снижают повышенный тонус мышц тем самым активизируют кровообращение.

Физиотерапевтические методы лечения.

Параллельно с назначением медикаментозных препаратов назначается курс мануальной терапии, медицинского массажа, физиотерапии.

Сеансы мануальной терапии направленны на восстановление нормального анатомического расположения структур шейного отдела позвоночника. Мануальный терапевт устраняет смещение позвонков, снимает функциональные блоки и напряжение в мышцах шейного отдела, тем самым восстанавливая кровоток по позвоночным артериям.

Лечебный массаж улучшает кровообращение и расслабляет спазмированные мышцы, сдавливающие позвоночную артерию. В профилактических целях курсы медицинского массажа рекомендуется повторять раз в 3-4 месяца.

Профилактические мероприятия.

Индивидуально составленные комплексы ЛФК (лечебная физкультура) широко применяются в восстановительный период с целью укрепления мышц шейного отдела позвоночника и исправления осанки. Физические упражнения помогают улучшить общее состояние здоровья пациента.

Источник

Синдром шейной артерии лечение народными средствами

Цервикалгии, вследствие высокой распространенности среди лиц молодого трудоспособного возраста, являются одной из актуальных проблем современной медицины [1, 7]. Боли в шейно-плечевой области встречаются в 30,2% случаев из всех поражений скелетно-мышечной системы [8].

Причиной шейных болевых синдромов, наряду с дистрофическими поражениями позвоночника, является неспецифическая миофасциальная патология. Клинические проявления патологии весьма разнообразны, но на первый план выступает синдром позвоночной артерии (СПА), который существенно нарушает работоспособность человека, снижает качество его жизни. СПА возникает вследствие компрессии или спазма позвоночных артерий. Компрессия позвоночной артерии может возникать на первом отрезке до вхождения ее в канал поперечных отростков. Здесь происходит компрессия ствола позвоночной артерии лестничными мышцами. Гипертонусы средней и длинной мышцы шеи, а также их дефанс при остеохондрозе могут формировать туннельный механизм компрессии артерии. На втором отрезке в канале поперечных отростков. Самый частый вариант раздражения симпатического сплетения вокруг позвоночной артерии заключается в развитии унко-вертебрального артроза, экзостозы в области артроза, направляясь кнаружи, оказывают механическое раздражение артерии в узком костном канале. Такой механизм возможен при перегрузках отдельных суставных пар, а также вследствие длительно существующего подвывиха. В редких случаях артерии деформируются за счет грыжи диска, прорывающейся иногда через унковертебральный сустав. На третьем отрезке в месте выхода из канала поперечных отростков позвоночная артерия компремируется при аномалиях верхних шейных позвонков – над верхним краем дуги атланта, где бороздка для артерии может оказаться слишком глубокой или даже превращенной в костный канал. Кроме того, позвоночная артерия может компремироваться при тоническом напряжении задней нижней косой мышцы при синдроме нижней косой мышцы. В таких случаях оказывается механическое давление на заднюю стенку артерии в области бороздки позвоночной артерии атланта, где она сзади не прикрыта суставными отростками. Патологическое напряжение этой мускулатуры возможно при гипермобильности верхнешейных ПДС вследствие остеохондроза [5]. Таким образом, механизм компрессионно-ирритативного и рефлекторного синдромов сходен – уменьшение просвета артерии и ее разветвлений за счет компрессии или ангиоспазма в вертебробазилярной системе с ишемией в зоне ее васкуляризации. Однако, несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению диагностике, профилактике и лечению данной патологии, проблему нельзя считать полностью решенной, что диктует необходимость дальнейшей разработки комплексного восстановительного лечения СПА. В последние годы возрастает аллергизация населения, что диктует необходимость более широкого применения немедикаментозных методов воздействия [2, 3].

Целью работы явилась разработка комплексного восстановительного лечения СПА с применением физиотерапии, акупунктуры и мануальной терапии.

Материалы и методы

Работа была выполнена на базе Республиканской клинической больницы. Было проведено обследование и лечение 56 пациентов с СПА: 20 мужчин (35,7%) и 36 женщин (64,3%) от 28 до 54 лет, большинство больных приходилось на возраст 30-50 лет – 76,7%, то есть наиболее трудоспособный период жизни. Из числа больных были выделены 2 группы, сопоставимые между собой по полу, возрасту и клиническим проявлениям заболевания: основная из 45 человек и контрольная группа из 11 человек.

Клинико-инструментальное обследование включало клинические, нейроортопедические, рентгенологические, ультрасонографические методы, в том числе УЗДГ.

Сонографическое исследование позвоночника осуществлялось конвексным датчиком, частота 5-10 МГц. При этом определялась степень дистрофических изменений межпозвонковых дисков и гипермобильность в шейном отделе позвоночника [4].

Лечение больных контрольной группы осуществлялось с использованием общепринятых методов терапии (нестероидные противовоспалительные, хондропротекторы, физиотерапия, массаж, лечебная физкультура).

При лечении основной группы применялась, разработанная программа восстановительного лечения с использованием физиотерапии, акупунктуры, мануальной терапии и лечебной гимнастики.

Так, для купирования болевого синдрома использовали электрофорез анестетиков, импульсные токи: ДДТ, СМТ, переменное низкочастотное электромагнитное поле.

В острой и подострой стадиях заболевания применяли УВЧ-терапию, при длительном хроническом процессе – парафино-озокеритотерапия.

Инфракрасное излучение применяли вследствие его противовоспалительного и болеутоляющего действия. Кроме того, лазерное излучение нормализует нарушенную микроциркуляцию, активизирует трофические процессы в очаге воспаления, уменьшает отек тканей, стимулирует процессы регенерации в нервной ткани, оказывая благоприятное влияние на восстановление возбудимости, и способствует замедлению дальнейшей дегенерации хрящевой ткани. Для стимуляции регенеративных процессов в тканях позвоночно-двигательного сегмента применяли ультрафонофорез с гидрокортизоном, а при сосудистых нарушениях – фонофорез с эуфиллином или ганглероном.

При выраженных гемодинамических нарушениях использовали интерференцтерапию и магнитотерапию. При наличии активной миофасциальной триггерной точки применяли ультразвук, чрескожную электронейростимуляцию.

При наличие гипермобильности применяли периостальную акупунктуру. Процедуры проводили через 1-2 дня, курс лечения составлял 10-12 процедур. Выполнения методики заключалось в том, что акупунктурной иглой, пройдя мягкие ткани дорсолатеральной поверхности шеи, достигают надкостницы в области остистых и поперечных отростков заинтересованных позвоночно-двигательного сегмента. Стимуляцию проводили путем подкручивания или постукивания по ручке иглы. Раздражение в области надкостницы совершали в течение сеанса 5-7 раз по 1-2 минуте. Продолжительность сеанса 20-30 минут. На курс 10 – 12 процедур [6].

Мануальная терапия применялась всем больным основной группы, использовались мягкотканные методики, к которым относятся миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация мышц, мышечно-энергетические и краниосакральные техники. Постизометрическая релаксация является альтернативой манипуляции и, благодаря мягкому, щадящему режиму, позволяла начинать лечебное воздействие в стадию выраженных клинических проявлений заболевания.

Коррекция развившихся изменений локомоторной системы проводилась с помощью лечебной гимнастики. У пациентов с выраженным болевым синдромом вначале применяли упражнения для растяжения позвоночника, а после снижения или устранения болевых ощущений – упражнения для укрепления мышц, поддерживающих позвоночник. При нестабильности на этапе прогрессирования использовались упражнения изометрического характера, далее – упражнения, направленные на укрепление мышечного корсета. Для устранения патобиомеханических нарушений дополнительно применяют упражнения сенсомоторной активации.

Результаты исследования и их обсуждение

СПА сочетался с другими вертеброневрологическими проявлениями (цервикальными и цервикобрахиальными). У всех больных выявлялись умеренно выраженные биомеханические нарушения позвоночника, ограничение объема активных движений в шейном отделе позвоночника с преобладанием ограничения флексии. При пальпаторном обследовании отмечалась умеренная болезненность мышц, повышение мышечного тонуса. Часто повышение тонуса коротких разгибателей головы сочеталось с увеличением тонуса апоневроза и парестезиями в затылочной области в связи с поражением затылочного нерва. Определяется незначительная сглаженность шейного лордоза и гиперлордоз почти у половины больных. При пальпации выявлялись миофасциальные триггерные точки преимущественно в коротких затылочных мышцах, чаще нижних косых мышцах головы, при мануальном тестировании – функциональные блоки в краниоцервикальной области. У всех больных выявлялась головная боль, разной выраженности, часто встречались кохлеовестибулярные нарушения, почти в половине случаев – глазные, глоточные, гортанные и гипоталамические синдромы. Головные боли носили приступообразный характер, редко бывают постоянными, часто гемикранического типа. Характерна иррадиация головной боли: начавшись в шейном отделе, затылочной области, распространяется на лоб, в глаз, ухо, висок (тест «снимания шлема»). Часто болезненна кожа головы даже при легком прикосновении, расчесывании волос. Отмечается отчетливая связь головной боли с движениями головы, длительной работой в наклон, неудобным положением головы во время сна. При поворотах или наклонах головы нередко появлялась боль, «хруст» в шее, ощущение жжения, нередко распространяющиеся на область плечевого пояса, кохлеовестибулярные нарушения, головокружение системного характера, шум, звон в ушах, снижение слуха, особенно во время приступа на стороне головной боли. Глазные симптомы обычно сочетались с болями в глазнице, усиливающимися при повороте глаз. Возникали зрительные нарушения: пелена, туман перед глазами, «мушки», сужение полей зрения. У некоторых больных возникала парестезии в глотке в виде покалывания, жжения или ощущения инородного тела, побуждающего к откашливанию. На высоте пароксизма голос может становиться хриплым или развивается афония. Реже других наблюдаются глоточно-гортанные и гипоталамические синдромы. У некоторых больных возникали тригеминальные вегеталгии – боли в зубах и языке, в твердом небе, нередко с парестезиями, гиперемией и пастозностью кожи на половине лица и головы.

В результате клинико-инструментального обследования, пациенты были распределены по группам, в соответствии с клиническими проявлениями заболевания, следующим образом: цервикокраниалгия выявлена у 32 (57,2%) пациентов, цервикалгия – у 18 (32,1%), а цервикобрахиалгия – у 6 (10,7%). Распределение пациентов представлены в таблице, из которой видно, что группы сопоставимы по основным клиническим синдромам, причем наиболее часто встречались цервикокраниалгия и цервикалгия, которые составляли 89,3% наблюдений (табл. 1).

При рентгенологическом исследовании шейного отдела позвоночника дистрофические изменения преимущественно выявлялись в сегментах CV-CVI (51%) и CIV-CV (42%), чаще встречался один или два уровня поражения. Наиболее часто выявлялись следующие изменения: краевые костные разрастания, в том числе и унковертебральный артроз, субхондральный остеосклероз, биомеханические нарушения в виде изменения конфигурации позвоночника в одном или нескольких сегментах. При проведении функциональной спондилографии гипермобильность шейных сегментов была выявлена на уровне СII-CIII – 25%, СIII-СIV – 24%, CIV-CV – 27%, и реже – СV-CVI – 19,2% и CVI-CVII – 6,7%.

Распределение больных по клиническим проявлениям заболевания

Источник