- Синдром Шегрена — все особенности успешного лечения

- Синдром Шегрена — что это за болезнь?

- Синдром Шегрена — причины

- Первичный синдром Шегрена

- Вторичный синдром Шегрена

- Синдром Шегрена — симптомы

- Синдром Шегрена — дифференциальная диагностика

- Синдром Шегрена — анализы

- Синдром Шегрена — лечение

- Можно ли вылечить синдром Шегрена?

- Синдром Шегрена — клинические рекомендации

- Болезнь Шегрена — лечение народными средствами

- Синдром Шегрена — прогноз

- Болезнь Шегрена — симптомы и народное лечение

- Синдром шегрена народные средства лечения

Синдром Шегрена — все особенности успешного лечения

Синдром Шегрена — это аутоиммунная болезнь, которая вызывает системное поражение соединительных тканей. От патологического процесса больше всего страдать приходится экзокринным железам — слюнным и слезным. В большинстве случаев заболевание носит хроническое прогрессирующее течение.

Синдром Шегрена — что это за болезнь?

На комплекс симптомов сухого синдрома впервые внимание обратил шведский врач-офтальмолог Шегрен чуть меньше ста лет назад. Он обнаружил у большого количества своих пациентов, которые приходили к нему с жалобами на сухость в глазах, пару других одинаковых симптомов: хроническое воспаление суставов и ксеростомию — сухость слизистой ротовой полости. Наблюдение заинтересовало и других докторов, ученых. Выяснилось, что это патология распространенная и для борьбы с нею требуется специфическое лечение.

Синдром Шегрена — что это такое? Эта хроническая аутоиммунная болезнь появляется на фоне сбоев в работе иммунной системы. Организм отдельные собственные клетки принимает за чужеродные и начинает активно вырабатывать к ним антитела. На фоне этого развивается воспалительный процесс, который приводит к снижению функции желез внешней секреции — как правило, слюнных и слезных.

Синдром Шегрена — причины

Сказать однозначно, почему развиваются аутоиммунные заболевания, медицина пока что не может. Потому и то, откуда берется сухой синдром Шегрена — загадка. Известно, что в развитии болезни участвуют генетические, иммунологические, гормональные и некоторые внешние факторы. В большинстве случаев толчком к развитию недуга становятся вирусы — цитомегаловирус, Эпштейн-Барра, герпеса — или такие болезни, как полимиозит, системная склеродермия, красная волчанка, ревматоидный артрит.

Первичный синдром Шегрена

Есть два основных типа болезни. Но проявляются они приблизительно одинаково. Высушивание слизистых в обоих случаях развивается по причине лимфоцитарной инфильтрации экзокринных желез по ходу желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Если заболевание развивается как самостоятельное и появлению его ничего не предшествовало, то это первичная болезнь Шегрена.

Вторичный синдром Шегрена

Как показывает практика, в отдельных случаях болезнь возникает на фоне других диагнозов. По статистике, вторичный сухой синдром обнаруживается у 20 — 25% пациентов. Ставится он, когда заболевание удовлетворяет критериям таких проблем, как ревматоидный артрит, дерматомиозит, склеродермия и прочих, связанных с поражениями соединительных тканей.

Синдром Шегрена — симптомы

Все проявления болезни принято разделять на железистые и внежелезистые. То, что синдром Шегрена распространился на слезные железы, можно понять по ощущению жжения, «песка» в глазах. Многие жалуются на сильный зуд век. Часто глаза краснеют, а в уголках их скапливается вязкое белесое вещество. По мере прогрессирования заболевания возникает светобоязнь, глазные щели заметно сужаются, острота зрения ухудшается. Увеличение слезных желез — явление редкое.

Характерные признаки синдрома Шегрена, поразившего слюнные железы: сухость слизистой во рту, красной каймы, губ. Часто у пациентов образуются заеды, и, помимо слюнных, увеличиваются еще и некоторые близлежащие железы. Поначалу болезнь проявляет себя только при физических нагрузках или эмоциональных перенапряжениях. Но позже сухость становится постоянной, губы покрываются корочками, которые трескаются, из-за чего повышается риск присоединения грибковой инфекции.

Иногда из-за сухости в носоглотке корки начинают формироваться в носу и слуховых трубах, что может привести к отиту и даже временной потере слуха. Когда сильно пересушивается глотка и голосовые связки, появляется сиплость и хрипотца. А бывает и так, что нарушение глотания приводит к атрофическому гастриту. Диагноз проявляется тошнотой, ухудшением аппетита, тяжестью в подложечной области после приема пищи.

Внежелезистые проявления симптомокомплекса синдром Шегрена выглядят так:

- суставные боли;

- скованность мышц и суставов по утрам;

- мышечная слабость;

- мелкая кровянистая сыпь, возникающая на фоне поражения сосудов;

- неврит лицевого или тройничного нервов;

- геморрагическая сыпь на туловище и конечностях;

- сухость влагалища.

Синдром Шегрена — дифференциальная диагностика

Определение заболевания главным образом опирается на наличие ксерофтальмии или ксеростомии. Последняя диагностируется при помощи сиалографии, сцинтиграфии околоушных и биопсии слюнных желез. Для диагностики же ксерофтальмии проводится тест Ширмера. Один конец полоски фильтрованной бумаги закладывается под нижнее веко и оставляется на время. У здоровых людей через 5 минут промокнет около 15 мм полоски. Если же подтверждается синдром Шегрена, диагностика показывает, что намокло не более 5 мм.

При дифференциальной диагностике важно помнить, что СШ может развиваться параллельно с такими диагнозами, как аутоиммунный тиреоидит, перцинозная анемия, лекарственная болезнь. Определению первичного сухого синдрома существенно способствует выявление антител SS-B.Сложнее всего диагностировать болезнь Шегрена с ревматоидным артритом, потому что поражение суставов начинается задолго до появления признаков сухости.

Синдром Шегрена — анализы

Диагностика заболевания предполагает проведение лабораторных исследований. При диагнозе болезнь Шегрена, анализы показывают приблизительно такие результаты:

- В общем анализе крови определяется ускоренная СОЭ, анемия и низкий уровень лейкоцитов.

- Для ОАМ характерно наличие белка.

- Белок повышен и в биохимическом анализе крови. Кроме того, в исследовании выявляются максимальные титры ревматоидного фактора.

- Специальный анализ крови на наличие антител к тиреоглобулину в 35% показывает повышение их концентрации.

- Результаты биопсии слюнных желез подтверждают симптомы синдрома Шегрена.

Синдром Шегрена — лечение

Это серьезная проблема, но она не смертельная. Если вовремя обратить внимание на ее признаки и при диагнозе болезнь Шегрена лечение начать, с нею можно жить, вполне комфортно себя при этом чувствуя. Главное для пациентов — не забывать о важности здорового образа жизни. Это поможет укрепить иммунитет, не позволит активно развиваться патологическому процессу и значительно снизит риск развития осложнений.

Можно ли вылечить синдром Шегрена?

Как только диагноз подтверждается, пациент получает терапевтические рекомендации. Синдром Шегрена на сегодня лечится успешно, но избавиться от болезни полностью пока не представляется возможным. По этой причине проводится только симптоматическая терапия. Критериями оценки качества лечения считается нормализация клинических проявлений недуга. Если все терапевтические назначения помогают, лабораторные показатели и гистологическая картина улучшаются.

Синдром Шегрена — клинические рекомендации

Терапия сухого синдрома предполагает облегчение симптоматики и при необходимости борьбу с фоновым аутоиммунным заболеванием. Пред тем как лечить синдром Шегрена обязательно проводится диагностика. После, как правило, используются такие средства:

- глюкокортикоид Преднизолон (схема и дозировка определяется индивидуально в зависимости от тяжести синдрома и выраженности его симптомов);

- ангиопротекторы — Пармидин, Солкосерил;

- иммуномодулятор Спленин;

- антикоагулянт Гепарин;

- Контрикал или Трасилол — препараты, приостанавливающие выработку протеолитических ферментов;

- Циостатики — Хлорбутин, Азатиоприн, Циклофосфан (в основном рекомендуют принимать вместе с глюкокортикоидами).

Чтобы избавиться от сухости во рту, назначают полоскания. Синдром сухого глаза лечится закапыванием физраствора, Гемодеза. Пересушенным бронхам и трахее может помочь препарат Бромгексин. С воспалением желез борются аппликации с Димексидом, Гидрокортизоном или Гепарином. Иногда сухость во рту при диагнозе синдром Шегрена приводит к развитию стоматологических болезней. Чтобы предупредить их, нужно позаботиться о максимальной гигиене ротовой полости.

Болезнь Шегрена — лечение народными средствами

Сухой синдром — целый комплекс симптомов и признаков. Со всеми ними лучше бороться традиционно. Но иногда при болезни синдром Шегрена народные методы, применяемые параллельно, помогают улучшить состояние пациента. Некоторые больные, например, отмечают, что капли для глаз из сока укропа и картофеля действуют значительно эффективнее аптечных слезных жидкостей.

Травяной отвар для полоскания

- цветы ромашки — 1 ст.л.;

- листья шалфея — 1 ст. л.;

- вода — 1 стакан.

Приготовление и применение:

- Травы смешать и слегка измельчить.

- Воду закипятить и залить в сухую смесь.

- Лекарству нужно настояться минут 40.

- После процеживания оно готово к применению.

Синдром Шегрена — прогноз

Эта болезнь протекает без угрозы для жизни. Но из-за нее качество жизни пациентов заметно ухудшается. Лечение помогает предотвратить осложнения и сохраняет трудоспособность взрослых — синдром Шегрена у детей встречается крайне редко. Если же терапию не начать, заболевание может перерасти в тяжелую форму, которая при присоединении вторичных инфекций, таких как бронхопневмония, синусит или рецидивирующий трахеит, иногда приводит к инвалидизации.

Источник

Болезнь Шегрена — симптомы и народное лечение

Болезнь Шегрена в современной медицине известна еще как «сухой синдром». Данное заболевание характеризуется постепенным, шаг за шагом разрушением слезных и слюнных желез.

Главным признаком болезни Шегрена является снижение выделяемой слезной жидкости. Больные отмечают появление чувство жжения, как от мелких царапинок или от песка в глазах. Из других симптомов проявления данного заболевания можно отметить зуд век, покраснения глаз, выделения белого вещества и скопление его в уголках глаз.

Через некоторое время после первых симптомов появляется светобоязнь, которая в результате провоцирует сужение глазных щелей, а также «падает» зрение.

Вторым и постоянным признаком болезни Шегрена является нарушение работы слюнных желез, которое характеризуется общей сухостью губ, постоянным появлением заед, стоматита, увеличением лимфатических узлов, много пораженных кариесом зубов.

На первых порах болезни Шегрена сухость во рту возникает только при сильной физической нагрузке или же при сильном эмоциональном волнении. На следующей стадии развития болезни сухость во рту становиться постоянным спутником жизни и теперь при разговоре или во время еды возникает желание выпить воды, чтобы увлажнить ротовую полость. Это объясняется тем, что свободной слюны становиться катастрофически мало, да и та, что есть вязкая и/или пенистая.

В результате недостаточного выделения слюны язык становиться сухой, а губы покрываются корочкой. Сухость в носоглотке провоцирует появление корок в носу и слуховом проходе, что без должного лечения может привести к временной глухоте и/или развитию отита.

К лечению «сухого синдрома» необходимо подходить комплексно, а именно проводить процедуры направленные на подавление иммунных нарушений и отдельных органов и систем. Основное лечение болезни Шегрена проводит врач-ревматолог, который проводить комплексную терапию вместе с окулистом и стоматологом.

В помощь к основному лечению и для облегчения симптоматики болезни Шегрена можно использовать рецепты народной медицины (но только после консультации с лечащими врачами).

1. Для того, чтобы увеличить количество выделяемой слюны добавьте в свой рацион продукты которые обладают слюногонным эффектом. Например, горчицу, разнообразные пряности, лимон или любые другие фрукты.

2. Так как развитие данного заболевания практически всегда сопровождается нарушениями в ЖКТ, то необходимо соблюдать определенные правила питания. Продукты следует поддавать более щадящей обработке, в рационе в достаточном количестве должны присутствовать белки, жиры, углеводы и витамины. Количество приемов пищи 5-6 р. небольшими порциями.

3. Для устранения эффекта красных глаз эффективно использовать картофельный сок и/или укропа (при желании их можно совместить). В свежеприготовленном соке смочите бинтике и приложите к глазам примерно на 20 мин. После данной процедуры глазам необходимо отдохнуть, попытайтесь не напрягать их пару часов.

В период обострения болезни Шегрена больным следует не нагружать свои голосовые связки, носить очки с темными стеклами, чтобы уменьшить неприятные ощущения от света.

Источник

Синдром шегрена народные средства лечения

В последнее время в челюстно-лицевой хирургии одной из самых популярных актуальных тем является тема заболеваний слюнных желёз. На международных конференциях широко представлены темы особенностей анатомического строения, функциональных заболеваний слюнных желёз, так как в последнее десятилетие получила подтверждение гипотеза об инкреторной функции больших слюнных желез, что ставит их в ряд органов, оказывающих регуляторное действие на различные функции организма: процессы физиологической регенерации, эритропоэз, минеральный обмен и встречается во всех возрастных группах [1–4].

При изучении частоты и причин обращаемости людей разного возраста в амбулаторные и стоматологические подразделения стационарных лечебно-профилактических учреждений была использована классификация заболеваний СЖ В.Н. Матиной (2007) [5, 6].

Цель работы – обзор научной литературы о причинах нарушения секреции слюнных желез и методах их лечения.

Заболевания слюнных желез достаточно широко распространены и требуют особого внимания как со стороны врачей стоматологов, так и со стороны врачей других профилей.

Разберемся с основными симптомами и понятиями.

Сиалоаденит – это инфекционное заболевание, возникающее вследствие попадания в слюнные железы патогенных микроорганизмов

По частоте возникновения преобладают воспалительные процессы. По данным исследований Rauch, на 100 случаев воспаления приходится 10 случаев сиалоза, 5 случаев слюнного камня, 1 случай опухоли слюнной железы.

— разнообразные бактериальные инфекции – стафилококковая, пневмококковая, стрептококковая, туберкулез и сифилис;

— вирусы – в частности, цитомегаловирус человека, вирус гриппа и эпидемического паротита («свинки»);

— актиномикоз – распространенная грибковая инфекция;

— болезнь кошачьих царапин – появляется вследствие укусов и царапин кошек;

— онкологические заболевания также могут стать причиной вторичного сиалоаденита [7, 8].

Слюнотечение (гиперсаливация) – это повышенное выделение слюны, зачастую с истечением ее из ротовой полости на подбородок.

Развивается в результате большого количества разнообразных заболеваний и состояний как при повышенном, так и при нормальном объеме вырабатываемой слюны.

1. Изменения со стороны полости рта:

– стоматит (воспаление слизистой оболочки полости рта);

– гингивит (воспаление десен);

– сиалоаденит (вирусное воспаление ткани слюнных желез).

2. Заболевания органов пищеварения.

– Сужение пищевода (например, после его воспаления или химического ожога).

– Гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка):

— с повышенной секрецией (выработкой) желудочного сока;

— с пониженной секрецией желудочного сока.

– Язва (глубокий дефект) желудка.

– Язва двенадцатиперстной кишки.

– Острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы, длящееся менее 6 месяцев).

– Хронический панкреатит (воспаление поджелудочной железы, длящееся более 6 месяцев).

3. Заболевания нервной системы:

– инсульт (гибель участка головного мозга);

– болезнь Паркинсона (медленно прогрессирующий неврологический синдром, характеризующийся повышением тонуса мышц, их дрожанием и ограничением движений);

– опухоли головного мозга;

– бульбарный паралич (поражение IX, X, XII пар черепных нервов в продолговатом мозге);

– ваготония (повышение тонуса парасимпатической нервной системы – части вегетативной нервной системы, нервные узлы которой расположены в органах или недалеко от них);

– воспаление тройничного нерва (пятая пара черепно-мозговых нервов);

– воспаление лицевого нерва (седьмая пара черепно-мозговых нервов);

– психозы (болезненное расстройство психики, проявляющееся нарушенным восприятием реального мира);

– некоторые формы шизофрении (тяжелое психическое расстройство, влияющее на многие функции сознания и поведения);

– неврозы (обратимые (то есть способные к излечению) психические нарушения);

– олигофрения (врожденное) слабоумие, то есть недоразвитие умственной деятельности);

– идиотия (самая глубокая степень олигофрении, характеризующаяся почти полным отсутствием речи и мышления);

– кретинизм (заболевание, характеризующееся задержкой физического и психического развития вследствие снижения выработки гормонов щитовидной железы).

– Бешенство (острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему).

– Глистные инвазии (внедрение в организм плоских или круглых червей).

– Недостаточность никотиновой кислоты (заболевание, развившееся вследствие дефицита никотиновой кислоты, то есть витамина РР, содержащегося в ржаном хлебе, мясных продуктах, фасоли, гречке, ананасах, грибах).

– Отравление различными химическими веществами при их попадании в организм с вдыхаемым воздухом, проглатывании с пищей или водой, а также через кожу: ртутью, йодом, бромом, хлором, медью, оловом [9, 10, 11, 12].

4. Воздействие некоторых лекарственных препаратов:

– М-холиномиметиков (группа препаратов, возбуждающих парасимпатическую нервную систему, которые используются для лечения глаукомы (повышенного внутриглазного давления) и других заболеваний);

– солей лития (группа препаратов, используемых для лечения некоторых психических заболеваний);

– антиконвульсантов (группа препаратов, применяющиеся для предупреждения возникновения судорог).

– Уремия (самоотравление организма, возникающее в результате нарушении функции почек).

Рефлекторное слюнотечение (то есть непроизвольное выделение слюны в ответ на получение импульсов головным мозгом от различных органов) может иметь место при заболеваниях: носа, реже – почек и других органов [13, 14].

Слюннокаменная болезнь (сиалолитиаз, калькулезный сиаладенит) характеризуется образованием камней в протоках слюнных желез.

Наиболее часто встречается в подчелюстных железах (83 %), реже – в околоушных (10 %) и подъязычных (7 %).

1. Нарушение минерального, главным образом, кальциевого обмена.

2. Гипо- и авитаминоз А.

3. Нарушения секреторной функции и хроническое воспаление слюнной железы.

Сиалоз – это билатеральные рецидивирующие, невоспалительного и неопухолеподобного характера изменения.

1. Болезни эндокринной системы;

2. Нарушение обменных процессов в организме;

3. Заболевания пищеварительного тракта;

4. Некоторые аллергические заболевания;

5. Остеохондроз шейного отдела позвоночника.

6. Опухоли, различные по своему морфологическому строению малых и больших слюнных желез [15, 16].

Причины появления опухолей слюнных желез до конца не выяснены. Предполагается возможная этиологическая связь опухолевых процессов с предшествующими травмами слюнных желез или их воспалением (сиаладенитами, эпидемическим паротитом), Существует мнение, что опухоли слюнных желез развиваются вследствие врожденных дистопий. Есть сообщения относительно возможной роли онкогенных вирусов (Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, вируса герпеса) в возникновении опухолей слюнных желез.

Количество, возраст и гендерное распределение людей, находившихся на амбулаторном лечении, n ( %)

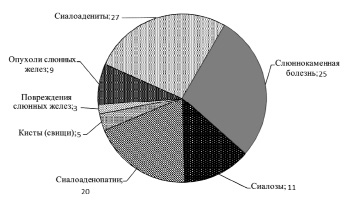

Распределение пациентов с заболеваниями слюнных желез с учетом нозологической формы патологии, n (чел.)

Опухоли слюнных желез в процентном соотношении распределены следующим образом: 80 % – gl.parotis, 10 % – gl.submandibularis, 9 % – малые слюнные железы, 1 % – подъязычная слюнная железа [17, 18, 19].

Лечение слюнных желез

Лечебные мероприятия при сиалоадените могут осуществляться как в условиях стационара, так и в поликлинике, что определяется тяжестью течения заболевания, комплексом лечебных методов и зависит от объема терапевтических и хирургических мероприятий, а также социально-бытовых условий пациента. Лечение больных с хроническими сиалоаденитами в стадии обострения в большинстве случаев проводится в условиях стационара и направлено на купирование острых воспалительных явлений в СЖ и предупреждение развития осложнений. Основная роль отводится антибиотикотерапии. При воспалительных заболеваниях СЖ в процесс активно вовлекается лимфатическая система. В нее из очага воспаления всасываются продукты распада клеток и нарушенного метаболизма, патогенные микроорганизмы, которые не только сохраняются, но и размножаются в лимфатических узлах с образованием токсических продуктов. Однако не все антибактериальные препараты, применяемые при воспалительных заболеваниях СЖ, обладают лимфотропным действием. Поэтому в настоящее время используется методика регионарного лимфотропного введения препаратов в область сосцевидного отростка, что позволяет снизить суточные дозы антибиотиков с одновременным увеличением терапевтической концентрации лекарственных средств в тканях и жидкостях организма [20–23].

У больных с хроническими сиалоаденитами в стадии ремиссии наибольший эффект отмечается при применении комплекса лечебных мероприятий, направленных на решение следующих задач: повышение неспецифической реактивности организма и коррекцию нарушенного иммунитета; улучшение трофики СЖ и стимуляцию ее функции; предупреждение рецидивирования воспалительного процесса (комплекс лечебных мероприятий проводится в зависимости от периода заболевания – обострения или ремиссии); приостановление нарастания склерозирования стромы и дегенеративных изменений в паренхиме; снижение токсического воздействия на организм системных заболеваний, характерных для каждой формы хронического сиалоаденита; с этой целью больных следует направлять к профильным специалистам для проведения лечения [24–26].

Независимо от формы заболевания, стадии и активности процесса лечение начинают с ликвидации хронических очагов воспаления (санации полости рта, ЛОР-органов и др.). Выбор лечебных мероприятий осуществляется с целью воздействия на патогенетические звенья функционального и морфологического характера, определяемые у больных хроническим сиалоаденитом [27–29].

Методы лечения довольно разнообразны по комплексу лекарственных средств и способу их применения.

С целью повышения иммунитета успешно применяются поливитамины, нуклеинат натрия, а также метод интраканального УФ-облучения протоков СЖ с использованием гибких световодов (с помощью малогабаритного локального УФ-облучателя «Яхонт»). В весенне-осенний период усиливается риск обострения хронических сиалоаденитов, поэтому коррекцию иммунитета в это время года целесообразно проводить в виде профилактической терапии. Большое значение необходимо придавать условиям жизни больного: правильному и регулярному питанию, разумному сочетанию режима труда и отдыха, аутотренингу, гимнастике. Положительные результаты лечения наблюдаются при использовании лекарственных препаратов растительного происхождения: настойки календулы, сока подорожника, сиропа шиповника, экстракта чабреца [30].

С целью нормализации нарушенного обмена нуклеиновых кислот, наблюдаемого преимущественно у больных интерстициальным сиалоаденитом, широко применяются стафилококковый анатоксин, бактериофаг, инъекции РНК-азы, электрофорез с ДНК-азой, Продигиозан. В качестве мембраностабилизатора назначается a-токоферол, регулирующий нарушенные антиокислительные процессы. Новокаиновая блокада, предложенная А.В. Вишневским, используется с целью нормализации трофических процессов в железе. Наиболее выраженно ее положительный эффект отмечается в сочетании с компрессами диметилсульфоксида и гепарина натрия. Гипертермическая реакция кожных покровов на месте введения 0,5 % раствора Новокаина сохраняется в течение 2–3 сут, поэтому рекомендуется проводить блокаду 1 раз в 2–3 дня. Тримекаиновая или лидокаиновая блокада дают менее выраженный гипертермический эффект. Всего на курс назначают 5—10 блокад в области каждой СЖ, чередуя стороны при двустороннем процессе. Димексид улучшает тканевую микроциркуляцию, оказывает аналгезирующее, бактериостатическое действие, особенно при внутрипротоковом введении 30 % раствора. Галантамин (0,5–1,0 % раствор) в виде подкожных инъекций с целью улучшения секреторной активности железы показан у больных интерстициальным сиалоаденитом и сиалодохитом. Раствор пирогенала улучшает трофику и функцию СЖ, приостанавливает развитие рубцов и спаек, в связи с чем рекомендуется к применению у больных с паренхиматозным сиалоаденитом [31].

При обострении процесса в комплекс лечебных мероприятий следует включать парентеральное введение протеаз, криохирургию, магнитотерапию СЖ и верхнего шейного симпатического ганглия. Внутрипротоковое введение протеаз может привести к еще большему обострению процесса. У больных с обострившимся паренхиматозным сиалоаденитом положительные результаты наблюдаются при использовании ингибитора протеаз Контрикала, который приводит к быстрому купированию сиалоаденита, а при синдроме Шегрена – к улучшению секреции. Положительный эффект отмечается после введения в протоки околоушных слюнных желёз лиофилизированного панкреатического сока, суспензии цинк-инсулина, витамина А и масла шиповника.

Общесоматические заболевания, в большинстве случаев диагностируемые у пациентов с сиалоаденитами, оказывают на паренхиматозные органы, в том числе и на СЖ, токсическое воздействие и приводят к изменению их гемодинамики, вследствие чего возникает нарушение микроциркуляции органа. Указанные процессы определяют сущность хронического воспаления, приводя к развитию фиброзных и склеротических изменений и ксеростомии. С учетом этого факта больным с сиалоаденозами и хроническими формами сиалоаденитов следует проводить инфузионную терапию с использованием гемодеза и реополиглюкина. Причем раствор гемодеза можно использовать как в виде наружных блокад (50 мл) на область СЖ в сочетании с внутривенными вливаниями 400 мл физиологического раствора и раствора глюконата кальция, так и внутривенно (400 мл), сочетая с электрофорезом дезоксирибонуклеазы на область желез [32].

Физиолечение широко используется у больных сиалоаденитами: при длительности заболевания не более 5 лет рекомендуется ультразвуковая терапия области СЖ; благоприятный эффект наблюдается при проведении электрофореза области СЖ с 1 % раствором лизоцима на 0,5 % растворе хлорида натрия или электрофореза с 1 % раствором аскорбиновой кислоты. Использование внутрижелезистого введения лекарственных препаратов через околоушной проток с помощью электрофореза увеличивает скорость их проникновения в 3 раза; лазеротерапия усиливает регионарное кровообращение в СЖ, что позволяет значительно удлинить периоды ремиссии [33].

Применение внутрипротокового лазерного облучения дает более сильный лечебный эффект и способствует уменьшению размеров полостей при паренхиматозном сиалоадените; положительные результаты дает использование переменного магнитного поля на область СЖ; аксонотерапия – электростимуляция активных точек в области околоушных СЖ – эффективна при лечении больных с паренхиматозным паратитом; воздействие гелиево-неоновым лазером на область пораженной СЖ (курс лечения составляет 10 процедур) позволяет нормализовать вязкость и рН слюны, а также купировать воспалительный процесс в более короткие сроки. Одновременно с этим у больных отмечается улучшение общего состояния, нормализация сна и исчезновение болевого синдрома [34].

Гирудотерапия оказывает противовоспалительное, иммунорегуляторное, гипосенсибилизирующее, противоотечное, тромболитическое, обезболивающее, гипотензивное, антиатеросклеротическое действия и обладает рядом других положительных свойств. Она эффективна у больных, страдающих интерстициальным сиалоаденитом и сиалозами, но с осторожностью должна применяться у пациентов с синдромом Шегрена и хроническим паренхиматозным сиалоаденитом. При лечении больных с сиалозами применяется комплекс патогенетической терапии, включающий сульфат магния, Мезим-форте, Продигиозан, лимонную кислоту, -глобулины, поливитамины, гемотрансфузию. Лечение должно быть направлено на элиминацию метаболитов или реутилизацию фосфолипидно кальциевых компонентов тканевого детрита, восстановление резистентности клеточных мембран, мембранорепарацию. Терапия больных с синдромом Шегрена имеет свои особенности, связанные с аутоиммунным характером заболевания. Наибольший эффект дает включение в комплекс лечения кортикостероидных препаратов и цитостатиков. Однако использование преднизолона должно проводиться с большой осторожностью, так как кортикостероиды способны активизировать цитомегаловирусную инфекцию, которая нередко рассматривается как этиологический момент в развитии данной патологии. При лечении больных с синдромом Шегрена показаны аурикулярная иглорефлексотерапия, вибро-, гидромассаж малых СЖ, мануальная рефлексотерапия, способствующие уменьшению ксеростомии. Рентгенотерапия СЖ малоэффективна из-за рецидивирования заболевания. Наилучшие (кратковременные) результаты наблюдаются при облучении желез в случае лимфоэпителиальных поражений: при синдроме Микулича, болезни Шегрена. Используют малые дозы облучения (суммарно от 5 до 10 Гр/с). Применение метода ограничено из-за угасания функционирования всех СЖ, а также вследствие развития наведенных радиогенных опухолей после рентгенотерапии. Несмотря на достигнутые на современном уровне успехи в консервативном лечении различных форм хронических сиалоаденитов, полного излечения не наступает и возможны рецидивы, в ряде случаев (особенно на поздних стадиях) приходится прибегать к хирургическим методам: симпатической денервации околоушных СЖ, удалению СЖ или перевязке околоушного протока с денервацией ушно-височного нерва. Следует, однако, отметить, что большинство оперативных вмешательств, проводимых на околоушных СЖ, связаны с развитием осложнений (парезом мимических мышц, образованием слюнных свищей и др.), требующих длительных послеоперационных коррекций. Особенно важна при лечении больных сиалоаденитами его профилактическая направленность. На первый план выступают взаимодействие и преемственность действий между поликлиническими и стационарными врачами-стоматологами и профильными специалистами [33].

Сложности диагностики и лечения заболеваний СЖ обусловливают необходимость диспансеризации таких больных. Реабилитация больных с заболеваниями СЖ (медицинская, социальная, профессиональная) должна включать 4 периода: обследование, установление диагноза и стадии заболевания, проведение лечения соответственно этим стадиям, контроль и лечение в последующем периоде [35].

Результаты исследования и их обсуждение

Знания причин и способов лечения заболеваний слюнных желез позволят назначить врачу-стоматологу комплексное лечение для каждого индивидуального больного. Наиболее частой причиной заболевания слюнных желёз является воспалительно эпидемический характер вирусной или бактериальной природы и поражают чаще всего околоушные слюнные железы.

Таким образом, проведен анализ научной литературы, а также имеющихся сведений о слюнных железах и возможных их патологиях можно сделать вывод что наиболее частой причиной заболевания слюнных желёз является воспалительно эпидемический характер вирусной или бактериальной природы и поражают чаще всего околоушные слюнные железы. Лечения отводится консервативному купированию воспаления слюнных желёз основная часть которого отводится на антибиотикотерапию.

Источник