- Лечение при синдроме Гийена-Барре

- Лечение болезни Гийена-Барре

- Реабилитация при болезни Гийена-Барре

- Междисциплинарный подход в реабилитации.

- С чего начать?

- Синдром Гийена-Барре

- Синдром Гийена-Барре: этиология, клиника, лечение

- Почему развивается синдром Гийена-Барре, его симптомы

- Как лечится синдром Гийена-Барре

- Синдром Гийена — Барре — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы синдрома Гийена — Барре

- Патогенез синдрома Гийена — Барре

- Осложнения синдрома Гийена — Барре

- Диагностика синдрома Гийена — Барре

- Инструментальная диагностика

- Лечение синдрома Гийена — Барре

- Прогноз. Профилактика

Лечение при синдроме Гийена-Барре

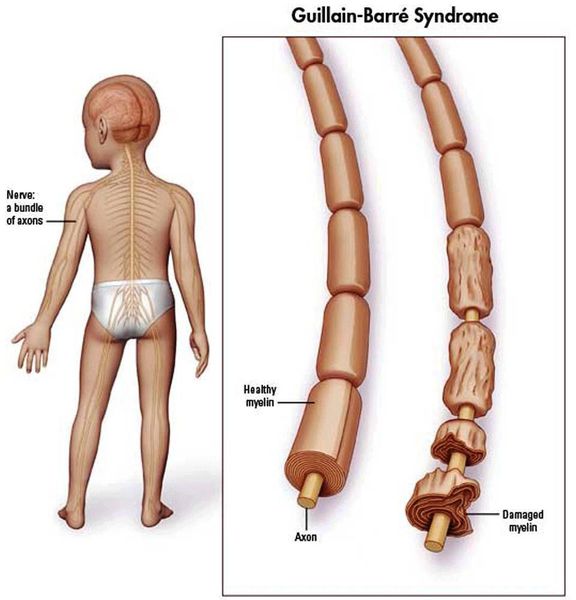

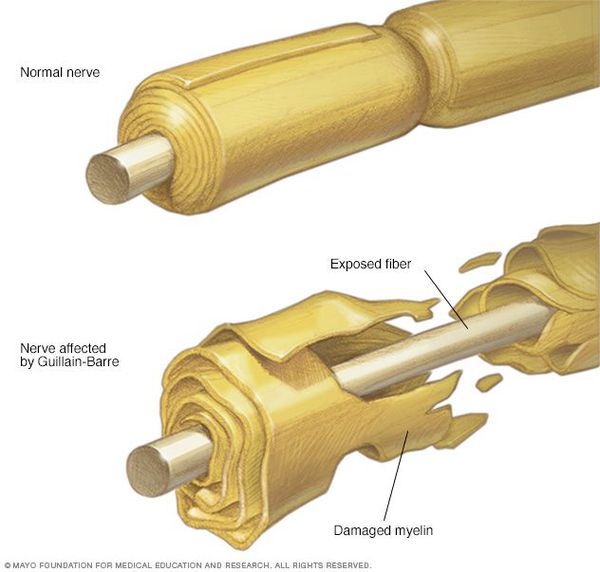

Полирадикулоневрит Гийена-Барре — это инфекционно-аллергическое заболевание, поражающее миелиновую оболочку спинномозговых корешков, черепных нервов и периферических нервов в результате аутоиммунной агрессии. Тяжесть заболевания зависит от объема поражения. Повреждение миелиновой оболочки начинается с периферических отделов рук и ног, нарастает мышечная слабость, потеря чувствительности. По мере прогрессирования болезнь поражает проводники, иннервирующие мышцы тела, в том числе, отвечающие за дыхательные движения. Если воспалительный процесс распространяется на черепные нервы, происходит паралич мышц лица, гортани, глотки, голосовых связок, нарушается глотание и речь.

Лечение болезни Гийена-Барре

Пациенты с подозрением на болезнь Гийена-Барре должны находиться под наблюдением невролога. Для уточнения и подтверждения диагноза назначаются лабораторные анализы, электронейромиография. В некоторых случаях может потребоваться проведение КТ или МРТ. Наиболее тяжелыми проявлениями заболевания являются дыхательная недостаточность вследствие паралича дыхательной мускулатуры и нарушение глотания вследствии слабости мускулатуры глотки. Пациентов с тяжелыми формами госпитализируют в неврологиеческие отделения. В случаях нарушения иннервации дыхательной мускулатуры или мышц глотки может потребоваться перевод пациента в отделение интенсивной терапии и реанимации.

Реабилитация при болезни Гийена-Барре

Прогноз лечения данного заболевания благоприятный. Почти 80% больных, не только справляются со своей болезнью, но и полностью восстанавливают утраченные функции мышц и других органов.

Реабилитационные мероприятия должны начинаться еще в остром периоде. Периферические параличи, возникающие при полирадикулоневрите, влекут за собой гипотонию и быструю атрофию мышц. Для того чтобы сохранить мышечную массу, избежать осложнений, которые влечет за собой гиподинамия, реабилитационное лечение необходимо начинать в первые дни заболевания. В некоторых стационарах реабилитологи начинают работать с пациентом еще в палате реанимации.

В задачи специалистов в остром периоде входят: профилактика осложнений обездвиженности (контрактуры, тромбоз вен нижних конечностей, трофические нарушения кожи и т.д.), поддержание общей активности, поддержание и сохранение минимальных двигательных навыков, стимуляция отхождения мокроты и кашлевого рефлекса. Типичными мероприятиями на этом этапе являются пассивная ЛФК, пассивная и пассивно-активная механотерапия, CPM-терапия, массаж. Все реабилитационные мероприятия проводятся на фоне медикаментозной терапии.

В периоде реабилитации в задачи специалистов входят: дальнейшая профилактика осложнений обездвиженности, восстановление мышечной массы, силы и выносливости, восстановление контроля вертикальной позы и ходьбы, восстановление утраченных бытовых навыков.

На этом этапе применяется ЛФК, занятия на тренажерах и механотерапия, занятия с эрготерапевтом, вертикализация в специальных аппаратах, тренировки по восстановлению ходьбы, физиотерапия, миостимуляция. Кроме этого:

- Психологи могут предоставлять пациентам консультации и поддержку.

- При нарушении глотания необходим правильный подбор оптимальной консистенции еды, занятия с логопедом и логопедический массаж, стимулирующий ослабшие мышцы глотки, языка, мягкого неба, а также электростимуляция мышц, участвующих в глотании и фонации. Восстановление глотания и питания для тяжелых больных с синдромом Гийена-Барре — жизненно необходимый элемент ранней реабилитации

Продолжительность восстановительного периода различна: от нескольких месяцев до 1-2 лет. Редко болезнь принимает рецидивирующий или хронический характер.

Междисциплинарный подход в реабилитации.

В лечении и реабилитации пациентов с синдромом Гийена-Барре мы используем междисциплинарный подход, доказавший свою эффективность и успешно применяющийся в крупнейших реабилитационных клиниках мира. Программа реабилитации составляется индивидуально, в зависимости от периода и степени тяжести заболевания. В состав реабилитационной бригады входят врачи невролог, ортопед, реабилитолог, физиотерапевт. Основные мероприятия, как правило включаемые в программу — ЛФК, механотерапия, кинезиотерапия, массаж, физиотерапия, миостимуляция, рефлексотерапия.

С чего начать?

Как и любая программа неврологической реабилитации, реабилитация при болезни Гийена-Барре начинается с консультации невролога и реабилитолога (врача ЛФК). После осмотра этих специалистов будет сформулирована программа обследования и лечения.

Если у вас остались вопросы или вы хотите записаться на прием к специалисту- просто позвоните нам по телефону +7(812)309-67-26 или оставьте заявку через контактную форму на нашем сайте.

Источник

Синдром Гийена-Барре

Синдром Гийена-Барре: этиология, клиника, лечение

Синдром Гийена-Барре (СГБ) известен еще под несколькими названиями, но наиболее распространено его официальное наименование: острая постинфекционная полинейропатия. Эта патология относится к неврологическим заболеваниям и является достаточно редкой: 2 человека на 100 тысяч населения. Болеют одинаково часто люди различных национальностей, независимо от пола и возраста, но имеются и пики заболеваемости: до 30 лет и после 60 лет.

Почему развивается синдром Гийена-Барре, его симптомы

Как следует из названия, болезнь является постинфекционной, то есть развивается после какой-либо перенесенной инфекции, в основном вирусной (70% случаев). Первая симптоматика проявляется уже через несколько дней после начала ОРВИ, на фоне насморка, кашля и интоксикационного синдрома. В последнее время частота синдрома Гийена-Барре увеличилась в тех странах, где стала регистрироваться вирусная инфекция Зика, что подтверждает вирусную теорию этиологии болезни. Остальные 30% – это влияние кишечных инфекций, вакцинаций и хирургических вмешательств.

Но повреждение периферических нервов, в чем и состоит суть СГБ, осуществляется не напрямую вирусами. Их роль – обеспечить развитие аутоиммунной реакции и извратить иммунитет так, чтобы организм начал сам уничтожать себя, в частности оставлять часть периферических нервов без миелиновой оболочки и делать проведение импульсов невозможным. Поэтому страдает не только двигательная активность пациента, но и различные виды чувствительности: болевая, температурная, тактильная.

Организм больного, несмотря на свою бурную аутоиммунную деятельность, все-таки умеет вовремя остановиться даже при отсутствии этиологического лечения, которого в сущности еще и не разработано. Поэтому не зря неврологи считают СГБ заболеванием по-настоящему уникальным, так как большинство тяжелейших пациентов, несколько месяцев пролежавших без движения с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ), выздоравливают полностью без каких-либо последствий.

Клиническая картина СГБ развивается остро. На фоне катаральных явлений со стороны дыхательной системы или диспепсических расстройств появляется резкая мышечная слабость, утрачивается чувствительность. Слабость в мышцах быстро переходит в тетрапарезы и тетрапараличи (обездвиживаются все конечности). Характерно ослабление работы мышц, обеспечивающих дыхание и глотание. В этом и заключается опасность патологии для жизни, очень небольшой процент больных все-таки умирает из-за остановки дыхания, если нет возможности обеспечить ИВЛ. Для СГБ не характерны расстройства тазовых функций, головной и спинной мозг не страдает, умственная деятельность не нарушается.

Диагностика этого неврологического синдрома не затруднительна. Как правило, врач видит больного, полностью обездвиженного, дышащего с трудом и поверхностно, со сниженными или отрицательными сухожильными рефлексами. Дальнейшая его задача – обеспечить экстренную госпитализацию пациента в крупный стационар, подключить ИВЛ и внутривенное питание.

Как лечится синдром Гийена-Барре

Хотя и бытует мнение, что нервные клетки не восстанавливаются, в случае с СГБ это неправильно. Постепенно происходит миелинизация (образование оболочки) нервных окончаний, восстанавливается чувствительность и сухожильные рефлексы, мышечная ткань возвращает себе утраченную силу. Даже если пациент будет лежать под аппаратом ИВЛ несколько месяцев без какого-либо медикаментозного лечения, то все равно он выздоровеет полностью.

Чтобы ускорить этот процесс, в настоящее время применяются два метода лечения, которые можно назвать симптоматическими, то есть не устраняющими причины болезни, а облегчающими ее проявления. Оба являются дорогостоящими и требующими не одного лечебного курса. Первый способ – это плазмаферез, или очищение крови от аутоиммунных комплексов путем введения больному больших объемов «чистой» плазмы. Второй способ заключается в введении в кровь иммуноглобулинов класса G, которые устраняют аутоиммунную реакцию и укрепляют естественный иммунитет. Сроки реабилитации, как и ее продолжительность, индивидуальны – все зависит от тяжести течения СГБ. Оптимальным вариантом будет восстановление под наблюдением медицинских специалистов, в условиях специализированного реабилитационного центра. Мы можем предложить пациентам с таким заболеванием реабилитацию на базе нового пансиона «Раменское».

У подавляющего большинства пациентов с СГБ прогноз благоприятный. После лечения они возвращаются к активной жизни и полностью восстанавливают трудоспособность.

Источник

Синдром Гийена — Барре — симптомы и лечение

Что такое синдром Гийена — Барре? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Жуйков А. В., невролога со стажем в 20 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром Гийена-Барре (ГБС) — острое аутоиммунное заболевание, которое охватывает группу острых нарушений периферической нервной системы. Характеризуется мышечной слабостью, а также болью и ползанием мурашек в начале болезни из-за поражения чувствительных волокон. Каждый вариант нарушений характеризуется особенностями патофизиологии и клинического распределения слабости в конечностях и черепных нервах.

У 70% пациентов с ГБС наблюдалось предшествующее инфекционное заболевание перед появлением неврологических симптомов.

Симптомы синдрома Гийена — Барре

Симптомы ОРВИ или расстройства желудочно-кишечного тракта отмечаются у 2/3 пациентов. Первыми симптомами ГБС являются парестезии пальцев конечностей, за которыми следует прогрессирующая слабость мышц нижних конечностей и нарушения походки. Болезнь прогрессирует в течение нескольких часов или дней, возникает слабость верхних конечностей и развиваются паралич черепных нервов. Параличи обычно симметричны и носят, конечно, периферический характер. У половины пациентов боль может быть первоначальной жалобой, что затрудняет диагноз. Атаксия и боль чаще встречаются у детей, чем у взрослых. Задержка мочи наблюдается у 10%-15% больных. Поражение вегетативных нервов проявляются головокружениями, гипертонией, чрезмерным потоотделением и тахикардией.

При объективном обследовании выявляется восходящая мышечная слабость, а также арефлексия. Сухожильные рефлексы нижних конечностей отсутствуют, но рефлексы верхней конечности могут вызываться. Мышечная слабость может задействовать и респираторные мышцы. Поражение черепных нервов отмечается в 35-50%, вегетативная нестабильность в 26%-50%, атаксия — в 23%, дизестезия — в 20% случаев. [1]

Наиболее распространенными признаками вегетативной дисфункции являются синусовая тахикардия или брадикардия и артериальная гипертония. У пациентов с тяжелой вегетативной дисфункцией наблюдаются изменения периферического вазомоторного тонуса с гипотензией и лабильностью артериального давления.

Нечастые варианты клинического течения болезни включают лихорадку в начале неврологических симптомов, тяжелую сенсорную недостаточность с болью (миалгии и артралгии, менингизм, корешковая боль), дисфункции сфинктеров.

Возможность ГБС должна рассматриваться у любого пациента с быстрым развитием острой нервно-мышечной слабости. На ранней стадии ГБС следует отличать от других заболеваний с прогрессирующей симметричной мышечной слабостью, включая поперечный миелит и миелопатию, острую токсическую или дифтеритическую полиневропатию, порфирию, миастению и нарушения электролитного обмена (например, гипокалиемия).

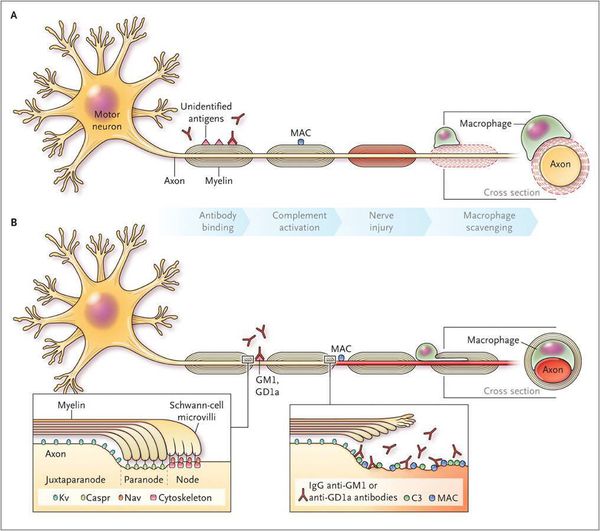

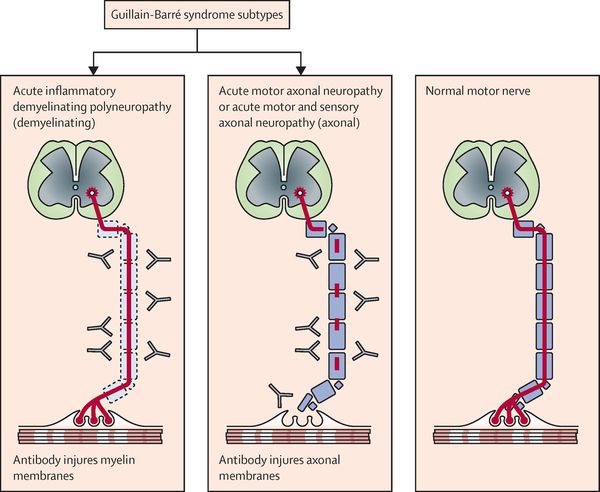

Патогенез синдрома Гийена — Барре

Нейрофизиологические процессы, лежащие в основе ГБС, подразделяются на несколько подтипов. Наиболее распространенные подтипы включают:

- острую воспалительную демиелинизирующую полирадикулопатию;

- острую двигательную аксональную невропатию;

- острую моторную и сенсорную аксональную нейропатию;

- синдром Миллера-Фишера, как вариант ГБС, характеризуется триадой признаков: офтальмоплегия, атаксия и арефлексия.

Считается, что ГБС развивается вследствие выработки антител против белка инфекционного агента, которые перекрестно реагируют с ганглиозидами нервных волокон человека. Аутоантитела связываются с миелиновыми антигенами и активируют комплемент, с формированием мембранно-атакующего комплекса на внешней поверхности клеток Шванна. Повреждение оболочек нервных стволов приводит к нарушениям проводимости и мышечной слабости (на поздней стадии может происходить и аксональная дегенерация). Демиелинизирующее поражение наблюдается по всей длине периферического нерва, включая нервные корешки.

Поражаются все типы нервов, в том числе вегетативные, моторные и сенсорные волокна. Вовлечение двигательных нервов происходит значительно чаще, чем сенсорных.

Осложнения синдрома Гийена — Барре

Пациенты с ГБС подвержены риску опасных для жизни респираторных осложнений и вегетативных нарушений.

Показания для перевода в отделение интенсивной терапии включают:

- быстрое прогрессирование моторной слабости с поражением респираторных мышц;

- вентиляционную дыхательную недостаточность;

- пневмонию;

- бульбарные расстройства;

- тяжелую вегетативную недостаточность.

Осложнения проводимого лечения, требующие интенсивной терапии, включают перегрузку жидкостью, анафилаксию на введение внутривенного иммуноглобулина или гемодинамические нарушения при проведении плазмафереза.

У 15%-25% детей с ГБС развивается декомпенсированная дыхательная недостаточность, которая требует механической вентиляции легких. [2] Респираторные нарушения чаще встречается у детей с быстрым прогрессированием заболевания, слабостью верхних конечностей, вегетативной дисфункцией и поражениями черепных нервов. Интубация трахеи может потребоваться у больных для защиты дыхательных путей, проведения механической вентиляции легких. При ГБС быстрое прогрессирование, двусторонний паралич лицевого нерва и вегетативная дисфункция предопределяют повышенную вероятность интубации. Необходимо планирование ранней интубации для минимизации риска осложнений и необходимости проведения экстренной интубации.

Вегетативная дисфункция повышает риск эндотрахеальной интубации. С другой стороны, дисавтономия может увеличить риск гемодинамических реакций на препараты, используемые для индукции анестезии во время интубации.

Признаки, указывающие на необходимость механической вентиляции легких: [4]

- вентиляционная дыхательная недостаточность;

- увеличение потребности в кислороде для поддержания SpO2 выше 92%;

- признаки альвеолярной гиповентиляции (PCO2 выше 50 мм. рт. ст.);

- быстрое снижение жизненной емкости на 50% по сравнению с исходным уровнем;

- невозможность кашля

Вегетативная дисфункция является основным фактором смертности при ГБС. Фатальный сердечно-сосудистый коллапс из-за вегетативной дисфункции наблюдается у 2%-10% тяжелобольных пациентов. [3] Мониторинг частоты сердечных сокращений, артериального давления и электрокардиограммы следует продолжать до тех пор, пока пациенты нуждаются в респираторной поддержке. Чрескожная кардиостимуляция может потребоваться при выраженной брадикардии. Гипотония корректируется восполнением объема циркулирующей крови (ОЦК), и, если пациент невосприимчив к восполнению ОЦК, применяются α-агонисты, такие как норадреналин, мезатон, адреналин.

При нестабильной гемодинамике непрерывная регистрация артериального и центрального венозного давления должна проводиться для контроля объема инфузионной терапии.

Артериальная гипертензия может возникать, но это осложнение не требует специального лечения, если оно не осложняется отеком легких, энцефалопатией или субарахноидальным кровоизлиянием.

Диагностика синдрома Гийена — Барре

Инструментальная диагностика

Люмбальная пункция

При люмбальной пункции результаты СМЖ обычно показывают повышенный уровень белка (> 45 мг/дл), без плеоцитоза ( Электронейромиография) — единственный инструментальный метод диагностики, позволяющий подтвердить диагноз ГБС и уточнить характер патологических изменений (демиелинизирующий или аксональный) и их распространенность. [3]

Игольчатая электромиография характеризуется наличием признаков текущего денервационно-реиннервационного процесса при полинейропатии. Исследуют дистальные мышцы верхних и нижних конечностей (например, переднюю большеберцовую мышцу, общий разгибатель пальцев), а при необходимости и проксимальные мышцы (например, четырёхглавую мышцу бедра).

ЭНМГ-исследование у больных с ГБС зависит от клинических проявлений:

- при дистальных парезах исследуются длинные нервы на руках и ногах: не менее четырех двигательных и четырех чувствительных (двигательные и чувствительные порции срединного и локтевого нервов; малоберцовый, большеберцовый, поверхностный малоберцовый и икроножный нервы с одной стороны).

Оценка основных ЭНМГ- параметров:

- моторные ответы (дистальная латентность, амплитуда, форма и длительность), наличие блоков проведения и дисперсии ответов; анализируется скорость распространения возбуждения по моторным волокнам на дистальных и проксимальных участках.

- сенсорные ответы: амплитуда и скорость проведения возбуждения по сенсорным волокнам в дистальных отделах.

- поздних ЭНМГ-феноменов (F-волн): анализируются латентность, форма и амплитуда ответов, величина хронодисперсии, процент выпадений.

- при проксимальных парезах обязательным является исследование двух коротких нервов (подмышечного, мышечно-кожного, бедренного и др.) с оценкой параметров моторного ответа (латентности, амплитуды, формы).

Первые признаки денервационного процесса появляются через две-три недели после начала заболевания, признаки реиннервационного процесса — через месяц.

Лечение синдрома Гийена — Барре

Общее поддерживающее лечение и уход

Пациенты, требующие интенсивной терапии, требуют тщательного общего ухода. Запор наблюдается более чем в 50% случаев пациентов с ГБС в результате динамической непроходимости кишечника.

При боли применяют парацетамол. Катадолон и трамадол применяют при выраженном болевом синдроме. При нейропатической боли эффективны карбамазепин и габапентин.

В лечении ГБС предпринимаются различные виды иммуномодулирующей терапии. [1] [2]

Внутривенный иммуноглобулин назначают в виде ежедневной инфузии (в дозе 0,4 гр/кг/день) в течение 5 дней в первые 2 недели болезни. Второй курс иммуноглобулина может потребоваться 5%-10% пациентов, при отрицательной динамике после первоначального улучшения. Механизм действия внутривенного иммуноглобулина, вероятно, многофакторный и, как полагают, включает модуляцию активации комплемента, нейтрализацию идиотипических антител, подавление воспалительных медиаторов (цитокины, хемокины).

Побочные эффекты иммуноглобулина включают головную боль, миалгию и артралгию, гриппоподобные симптомы, лихорадку. У пациентов с дефицитом IgA может развиться анафилаксия после первого курса внутривенного иммуноглобулина.

Плазмаферез способствует удалению антител, вовлеченных в патогенез ГБС. В течение каждого сеанса 40-50 мл/кг плазмы заменяют смесью 0,9% раствора хлорида натрия и альбумина. Проведение плазмафереза приводит к сокращению времени выздоровления и снижению потребности в искусственной вентиляции. Эти преимущества очевидны, если плазмаферез проводится в течение первых двух недель после начала болезни. Осложнения, связанные с плазмаферезом, включают гематому в области венопункции, пневмоторакс после катетеризации подключичной вены и сепсис. Плазмаферез противопоказан пациентам с тяжелой гемодинамической нестабильностью, кровотечением и сепсисом.

Комбинация плазмафереза и иммуноглобулина не показала клинических преимуществ.

Кортикостероиды не должны использоваться при лечении ГБС, т. к. не ускоряют выздоровление, не уменьшают вероятность ИВЛ и не влияют на долгосрочный результат. [2]

Прогноз. Профилактика

ГБС остается серьезным заболеванием, несмотря на улучшение результатов лечения. По сравнению со взрослыми, у детей чаще отмечается более благоприятное течение заболевания, с полным, а не частичным выздоровлением. Причинами неблагоприятного исхода при ГБС являются дыхательная недостаточность, осложнения искусственной вентиляции легких (пневмония, сепсис, острый респираторный дистресс-синдром и тромбоэмболические осложнения), остановка сердца, вторичная по отношению к дисавтономии.

Восстановление обычно начинается через две-четыре недели после прекращения прогрессирования симптомов. Среднее время от начала заболевания до полного выздоровления составляет 60 дней. Данные относительно долгосрочного исхода ГБС ограничены. 75% — 80% пациентов полностью выздоравливают. Около 20% пациентов не могут ходить через полгода.

Младшая возрастная группа (менее 9 лет), быстрое прогрессирование и максимальная мышечная слабость, потребность в искусственной вентиляции легких являются важными предикторами длительного двигательного дефицита. [4]

Источник