- Силикоз: распространенное профессиональное заболевание органов дыхания

- Виды и причины заболевания

- Силикоз легких, симптомы

- Лечение и профилактические меры

- Силикоз

- Когда?

- Опасно!

- Диагностика:

- Лечение:

- Нужно!

- «Триумф онкологии». Какие лекарства успешно побеждают рак

- Долгий путь из лаборатории к пациенту

- Как заставить работать иммунитет

- Каждый шестой умирает от рака

- Расширение возможностей повышения эффективности и безопасности лечения силикоза

Силикоз: распространенное профессиональное заболевание органов дыхания

Силикоз входит в ряд профессиональных заболеваний органов дыхания. Это одна из разновидностей пневмокониозов, возникает от длительного вдыхания производственной пыли с содержанием высокой дозы свободной двуокиси кремния.

Виды и причины заболевания

Выявляется патологическое состояние преимущественно у работников горнодобывающие и металлообрабатывающие промышленности. Вредному воздействию фиброгенной кварцевой пыли подвергаются изготовители стекла, керамики, работники сталелитейной промышленности, пескоструйщики, резчики камня, стеклодувы, шахтеры, забойщики и проходчики.

Опасность представляют небольшие, до 3-5 нм микрочастицы кварца, кристобалита. Когда допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена, происходит оседание мелкодисперсной пыли на бронхах и альвеолах легких. Если рабочие не используют индивидуальные средства защиты, вдыхают вредные вещества длительное время, то после 2-3 лет работы развивается силикоз легких.

По скорости развития разделяют несколько видов болезни:

- острая;

- хроническая;

- прогрессирующая;

- ускоренный вид.

Какую форму принимает патология, зависит от времени воздействия промышленной пыли, ее интенсивности, общего состояния организма и наличия сопутствующих заболеваний. Клинико-морфологические формы силикоза определяют как:

- узелковые;

- рассеянно-склеротические;

- комбинированные.

Острая форма фиброза прогрессирует даже после прекращения контакта с пылью. В целом лечение дает благоприятный прогноз.

Силикоз легких, симптомы

Длительное время болезнь никак не проявляет себя. Характерные признаки заболевания обнаруживаются значительно позже. К симптоматике фиброза легких относятся:

- диффузионная дыхательная недостаточность;

- сухой кашель постепенно переходит в мокрый с обилием мокротических выделений;

- колющая боль в загрудинной области;

- жесткое дыхание;

- сухие хрипы;

- ощущение нехватки воздуха;

- тахикардия;

- цианоз.

Поздние стадии осложняются бронхитом, астмой, пневмонией, туберкулезом, пневмотораксом, ревматоидным артритом, раком легких.

Лечение и профилактические меры

Для выявления патологических процессов на ранних стадиях проводятся профилактические медицинские осмотры на производстве. Выполняется рентгенодиагностика легких. Ряд исследовательских тестов на определение функции внешнего дыхания облегчают постановку диагноза. К ним относится спирометрия, пикфлоуметрия, пневмотахография, газоанализ внешнего дыхания. Много информации дают компьютерная томография и МРТ легких.

Если диагностируется силикоз, лечение назначает врач-пульмонолог или терапевт. Важно незамедлительно прекратить контакт с вредными веществами. Пациенту рекомендована белковая диета, прием витаминов и физиотерапия. Эффективны кислородные ингаляции и дыхательные упражнения. Проводится санация бронхиального дерева с применением антисептического раствора. Курение сильно усложняет терапевтические мероприятия и увеличивает риск осложнений. Необходимо отказаться от этой привычки. При тяжелых формах силикоза возможна трансплантация легких.

Мероприятия по лечению и профилактике проводятся в условиях стационара или в специальных профилакториях. Для предотвращения болезни рабочим на вредных производствах предоставлены индивидуальные и общие средства защиты. Регулярно проводятся профилактические медосмотры.

Источник

Силикоз

Силикоз – это «закупорка» легких из-за вдыхания воздуха с песчаной пылью (кварца). Силикоз довольно распространён, как вид тяжело-протекающего пневмокониоза.

Так, пыль транспортируется в лёгкие. Её поглощают клетки иммунной системы. Далее происходят сбои в «машине»: деформируются и закупориваются ткани легких, сперва в крошечные узелки, а затем и в большие массы. В местах уплотнений не происходит газообмена, и кровь не обогащается кислородом. Просто на просто становиться трудно дышать.

Когда?

Силикоз вырабатывается у занятых горнорудной промышленностью при добыче золота, олова, вольфрама и других полезных ископаемых, содержащих кварц. У представителей машиностроительной промышленности, производства огнеупорных и керамических материалов. При ремонте промышленных, при проходке тоннелей, размоле песка.

От «старта» влияния пыли и до «финиша-силикоза» проходит примерно 10-15 лет, но может ускоряться до 3-5 лет. Представитель такой промышленности может обладать хроническим кашлем, сухим или с мокротой, одышкой, испытывать боль в груди, чувствовать давление в грудной клетке. Может потерять аппетит, чувствовать усталость.

В лёгких происходит уплотнение и увеличение, а также лимфатических узлов, участков эмфиземы, утолщение плевры. Изменяется слизистая оболочка бронхов, формируются гранулёмы, фиброз (уплотнения) с разрастанием соединительной ткани в альвеолярных перегородках, вокруг бронхов и сосудов. Иногда такому «счастью» сопутствуют бронхит и эмфиземы лёгких.

Опасно!

У носителей диагноза «силикоз» высока вероятность развития туберкулеза, поэтому им необходимо при регулярном обследовании делать кожную туберкулиновую пробу.

Если Вы на работе контактируете с пылью, то просто должны как минимум два раза в год посещать пульмонолога и один раз в год делать рентгенограмму грудной клетки. Следите за своим единственным здоровьем, обращайтесь в «Центр пульмонологии» к опытным специалистам. Ведь второго здоровья ни кому не дано!

Диагностика:

- сбор анамнеза;

- рентгенография органов грудной клетки;

- компьютерная томография высокого разрешения;

- бронхография;

- бронхоскопия;

- исследование мокроты;

- анализ газового состава крови;

- общий анализ мочи;

- биохимический анализ крови;

- общий анализ крови.

Лечение:

Врач-пульмонолог подбирает индивидуальную программу лечения, исходя из результатов лабораторных исследований, постановки диагноза и степени тяжести заболевания. Хотя силикоз нельзя вылечить, тем не менее, его развитие можно остановить. Для этого нужно «поймать» заболевание на ранней стадии и прекратить контакт с песком.

Доктор может назначить ингаляционные бронхолитики, стероидную терапию, противовоспалительные, иммуномодулирующие, противовирусные препараты. Часто лечащий врач прописывает витаминотерапию, физиотерапию, диету, инфузионную, кислородную и дренажную терапию.

Нужно!

С такой работой носите противогазы или маски (респираторы)!

Источник

«Триумф онкологии». Какие лекарства успешно побеждают рак

«Ученые обещают лечить рак одним уколом», «Открыто новое лекарство от рака», «Найдено универсальное средство от злокачественных новообразований» — подобные заголовки появляются в СМИ едва ли не каждую неделю. Однако врачи полагаются на давно опробованные методы: хирургическое удаление опухоли, химио- и лучевую терапию. Практически все онкологические заболевания неизлечимы. РИА Новости разбирается, куда пропадают сенсационные разработки и когда наука победит рак.

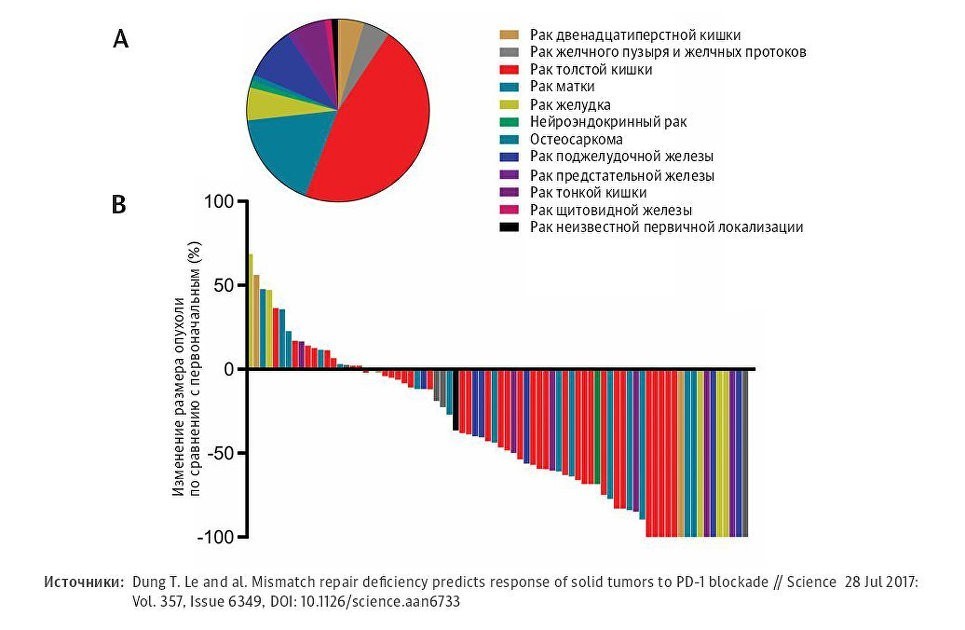

В июле прошлого года в журнале Science вышла статья, наделавшая много шума в научном мире: в результате испытаний нового противоракового препарата от онкологических заболеваний полностью вылечились два десятка человек. У всех были поражены разные органы — матка, желудок, простата, щитовидная железа.

Единственное, что объединяло пациентов, — их опухоли не отвечали на стандартное лечение из-за редких мутаций в геноме. После приема нового лекарства — моноклональных антител, помогающих иммунной системе атаковать болезнь, — 66 из 86 участников исследования почувствовали себя лучше. Их опухоли значительно уменьшились в размерах и стабилизировались, прекратив рост. Восемнадцати пациентам повезло еще больше: рак покинул их навсегда.

И хотя тестирование проходило в урезанном виде, без обязательной в таких случаях контрольной группы, принимающей плацебо, уже через год FDA, главный регулятор лекарственных средств в США, рекомендовал его для лечения сразу нескольких видов рака у детей и взрослых. По мнению специалистов, скорость, с которой была дана рекомендация, — беспрецедентная, и государство могло пойти на такие уступки только в том случае, если разработка действительно оказалась прорывной.

(А) — типы раковых опухолей, обнаруженные у участников исследования; (В) — ответ раковых опухолей на терапию пембролизумабом (результат после первых 20 недель лечения)

На самом деле этой истории почти 11 лет, ведь пембролизумаб (так назывался новый препарат) Грегори Карвен, Ханс ван Эненнаам и Джон Дулос создали в 2007 году. К испытаниям приступили только в 2013-м, а с 2018-го пациенты, страдающие агрессивными видами рака, не отвечающими на стандартную терапию, могли рассчитывать на лечение. Конечно, это состоятельные люди: один курс стоит около 150 тысяч долларов.

Долгий путь из лаборатории к пациенту

«Это долгий и сложный путь: от идеи до пациента. Все перспективные молекулы сначала тестируются на животных, потом проходят исследования с участием 10-20 пациентов, затем их число растет, счет идет на тысячи. На каждый следующий этап препарат переходит, только если продемонстрирует эффективность и безопасность на предыдущем. Это занимает годы, но защищает больных от неприятных последствий», — рассказывает Марина Секачева, руководитель Центра персонализированной онкологии, профессор кафедры онкологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

На каждом из этих этапов лекарство может быть выбраковано из-за нулевой эффективности или — еще хуже — негативного воздействия на организм пациентов. Например, в 2017 году во время клинических испытаний препарата CAR-T один из участников исследования умер. Несмотря на доказанную несколькими месяцами ранее эффективность терапии при лечении множественной миеломы и лейкемии, эксперимент был немедленно прекращен.

Похожая история произошла и с инновационным методом лечения рака ROCKET. В ходе клинических испытаний второй фазы проверяли эффективность и безопасность биопрепарата JCAR015, предназначенного для лечения рецидивирующего или устойчивого к терапии В-клеточного острого лимфобластного лейкоза. В июле 2016 года тестирование приостановили на два месяца из-за смерти трех пациентов. Спустя год от исследований лекарства и вовсе отказались, так как еще двое участников исследования скончались по одной и той же причине — отек головного мозга.

Как заставить работать иммунитет

Технология CAR предусматривает введение пациенту его собственных генно-модифицированных Т-лимфоцитов. Таким способом к лечению подключают иммунитет больного. Иммунные клетки распознают опухоль и атакуют ее. Несмотря на первые отрицательные результаты, исследования в этом направлении одобрены в некоторых странах.

«Последние пять лет в онкологии — это триумф иммуноонкологических препаратов, которые делают опухоль доступной для собственной иммунной системы пациента. И мы еще в процессе активного изучения этих лекарств: подбираем оптимальное сочетание, время назначения, последовательность; смотрим, как они влияют на хирургические результаты», — уточняет Марина Секачева.

Каждый шестой умирает от рака

Несмотря на идущую уже четыре десятилетия войну с раком, эта болезнь уносит сегодня жизнь каждого шестого обитателя планеты. По данным Всемирной организации здравоохранения, чаще всего люди погибают от рака легких (один миллион 690 тысяч смертей в год), печени (788 тысяч), толстой и прямой кишок (774 тысячи), желудка (754 тысячи) и молочной железы (571 тысяча).

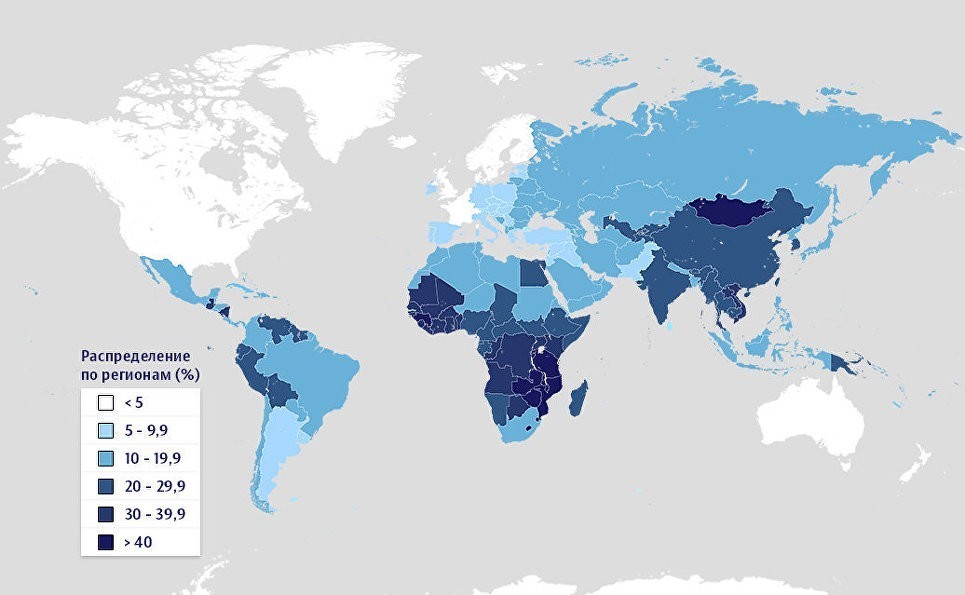

Как отмечают специалисты, помимо физических канцерогенов (например, ультрафиолетового излучения) и вредных химических веществ (табак, асбест) риск заболевания повышают генетические особенности. В последние годы открыли гены, у носителей которых больше вероятность возникновения рака. С другой стороны, злокачественная опухоль часто образуется у тех, кто когда-то перенес инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами. Четверть онкологических заболеваний в развивающихся странах вызваны гепатитом и вирусом папилломы человека.

Ежегодный экономический ущерб от рака, по некоторым оценкам, достигает триллиона долларов. На разработку препаратов из года в год тратятся миллиарды. Однако, несмотря на все усилия, говорить о том, что в ближайшем будущем рак будет побежден, не приходится.

© Pathogen-Associated Malignancies Integrated Research Center, Fred Hutch

Доля онкологических больных, чья опухоль связана с перенесенными ранее инфекциями. Распределение по странам мира.

«К сожалению, человечество изобрело пока не так много лекарственных препаратов, позволяющих добиться полного излечения от того или иного недуга — главным образом, это касается инфекций. В большинстве случаев нам удается лишь перевести заболевание из смертельного или мучительного в хроническое и без выраженных симптомов. Эта тенденция прослеживается и в онкологии. В редчайших случаях лекарственная противоопухолевая терапия приводит к полному излечению, но примеров, когда удается перевести рак в длительный вялотекущий процесс, все больше. Скажем, хронический лимфолейкоз, рак молочной или предстательной железы. Мы каждый день (без преувеличения) открываем молекулярные особенности злокачественных новообразований, и это позволяет нам найти новые пути их лечения», — резюмирует онколог.

Источник

Расширение возможностей повышения эффективности и безопасности лечения силикоза

*Импакт фактор за 2018 г. по данным РИНЦ

Читайте в новом номере

Необратимость течения силикоза и отсутствие патогенетических методов лечения делают особенно актуальной задачу поиска новых методов фармакотерапии.

Приводится теоретическое и практическое обоснование целесообразности изучения возможности использования для лечения и профилактики силикоза лимфотропного лекарственного средства – Лимфомиозот, препарата нормализующего функциональные процессы в слизистой бронхов – Мукоза композитум и универсального антитравматического лекарства – Траумель С.

Цель: изучение лечебного эффекта лекарственных средств при силикозе и изучение их протективного действия в группе лиц, которым был поставлен диагноз «подозрение на силикоз».

Материал и методы: диагноз «силикоз» выставлялся с учетом данных санитарно-гигиенических условий труда, клинического, рентгенологического и функционального исследования в соответствии с классификацией пневмокониозов. Проведенное клиническое исследование является проспективным рандомизированным плацебо-контролируемым.

Результаты и обсуждение: об эффективности фармакотерапии у больных силикозом свидетельствует положительная динамика изменений субъективных и объективных клинических признаков, показателей функции внешнего дыхания, бронхофиброскопии и гистограмм биоптатов слизистой оболочки бронхов. Протективный эффект подтвержден в группах лиц с подозрением на силикоз. Назначение препаратов снижало вероятность развития неблагоприятного исхода. Неблагоприятным исходом считалась постановка диагноза в группах лиц с подозрением на силикоз, получавших и не получавших антигомотоксические лекарственные средства в течение 2-х лет. Предложены соответствующие схемы лечения и профилактики. Схема лечения: Мукоза композитум 2 раза в неделю с интервалом в 3 дня внутримышечно по 2,2 мл. В промежутках между днями инъекций чередовать через день 3-разовый прием по 10 капель препаратов Лимфомиозот и Траумель в 1/4 стакана воды. Схема профилактической фармакотерапии: введение Мукоза композитум 2 раза в неделю с интервалом в 3 дня внутримышечно по 2,2 мл (10 ампул) 2 раза в год пациентам с подозрением на силикоз (силикоз 0-1).

Ключевые слова: силикоз, проспективное рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование, Лимфомиозот, Мукоза композитум, Траумель С.

Для цитирования: Шпигель А.С., Вакурова Н.В. Расширение возможностей повышения эффективности и безопасности лечения силикоза // РМЖ. 2016. № 16. С. 1065–1072.

Для цитирования: Шпигель А.С., Вакурова Н.В. Расширение возможностей повышения эффективности и безопасности лечения силикоза. РМЖ. 2016;16:1065-1072.

Expanding possibilities to improve efficacy and safety of silicosis treatment

Shpiegel A.S., Vakurova N.V.

Samara State Medical University

Irreversible silicosis course and absence of pathogenic treatment make it particularly urgent to find new methods of pharmacotherapy. The paper provides theoretical and practical rationale for using lymphotropic drug — Limfomiozot for silicosis prevention and treatment; Mucosa compositum — for normalization of functional processes in bronchial mucosa- and universal antitraumatic drug Traumeel S.

Objective: To evaluate therapeutic effect of all drugs in patients with silicosis and to study protective effect in the group of patients with suspected silicosis.

Material and Methods: The diagnosis «silicosis» was established on the basis of sanitary and hygienic characteristics of working conditions, clinical, radiographic, and functional examinations in accordance with pneumoconiosis classification. Prospective, randomized, placebo-controlled clinical trial was conducted.

Results and discussion: Positive dynamics in subjective and objective clinical signs, indicators of respiratory function, bronchofibroscopy and histograms of bronchial mucosa biopsies shows evidence of pharmacotherapy efficacy in patients with silicosis. Protective effect is confirmed in patients with suspected silicosis. Drugs prescription reduced the risk of unfavorable outcome, that was established diagnosis in the group with suspected silicosis, treated and not treated with antihomotoxic drugs during 2 years. Appropriate treatment and prevention regimens are suggested. Treatment plan: Mucosa compositum, 2.2 ml, biw, im, with 3 days interval. During intervals between injections alternate days with Limfomiozot, 10 drops, tid, or Traumeel, , 10 drops, tid, in 1/4 cup of water. Preventive pharmacotherapy: Mucosa compositum, 2.2 ml (10 ampoules) biw, im, with 3 days interval 2 times a year in patients with suspected silicosis (silicosis 0-1).

Key words: silicosis, prospective, randomized, placebo controlled clinical trial, Limfomiozot, Mucosa compositum, Traumeel S.

For citation: Shpiegel A.S., Vakurova N.V. Expanding possibilities to improve efficacy and safety of silicosis treatment // RMJ. 2016. № 16. P. 1065–1072.

Статья посвящена вопросам лечения силикоза

Введение

Необратимость течения силикоза и отсутствие патогенетических методов лечения делают особенно актуальной задачу поиска новых методов фармакотерапии [1–3].

Наше внимание к оценке возможности использования современных гомеопатических препаратов для лечения и профилактики силикоза обусловлено общеизвестным обстоятельством, согласно которому патологические синдромы и симптомы, наблюдаемые в клинике профессиональных болезней, служат поводом для разработки гомеопатических лекарственных средств.

Возникновение силикоза, с одной стороны, подтверждает правомерность гомеопатического постулата, согласно которому инертное вещество при растирании, измельчении может стать биологически активным, с другой – технология приготовления гомеопатических препаратов путем последовательного их потенцирования или динамизации в определенной мере имеет сходство с активированием кварцевой пыли в организме. Без последовательной смены процесса фагоцитоза, гибели и распада кониофагов пыль, даже кварцевая, не обладает прямым фиброгенным эффектом [4].

Теоретические предпосылки возможности использования препаратов Лимфомиозот, Мукоза композитум и Траумель С для лечения и профилактики силикоза

Очищение легких от пыли происходит преимущественно бронхогенным путем, меньшее количество пылевых частиц выводится через лимфатические пути в трахеобронхиальные узлы [1].

Однако чрезмерная пылевая нагрузка приводит к активации лимфогенного пути выведения пыли, перегрузка лимфогенного пути – к инфильтрации кониофагами (макрофагами, поглотившими пыль) зоны корней лимфатических сосудов, затем и более крупных сосудов. Развивается кониотический лимфангит, который способствует формированию кониотических гранулем [4, 5].

Внедрение и широкое использование бронхофиброскопии с биопсией и гистологическим изучением биоптатов, исследование бронхоальвеолярного секрета, иммунологические, цитологические, цитохимические и другие методы исследования позволили получить дополнительные данные о сущности патологических процессов в органах дыхания, механизмах формирования и течения заболеваний, возникающих от воздействия промышленных аэрозолей различного состава [5–7].

Под пневмокониозом следует понимать профессиональные заболевания легких от воздействия промышленной пыли, проявляющиеся хроническим диффузным пневмонитом с развитием фиброза легких.

Пневмокониоз, как диффузный пневмонит, морфологически проявляет себя в 2-х главных формах: интерстициальной и интерстициально-гранулематозной. При обеих формах тканевые нарушения в легких складываются до определенного момента из однотипных морфологических изменений, хотя длительность и степень их выраженности могут варьировать в зависимости от характера и вида пыли.

Длительное присутствие пыли в организме приводит к вовлечению в патологический процесс все новых и новых участков легких, в связи с чем у одного и того же больного кониотический процесс находится в различных сегментах легкого на разных стадиях морфологического развития.

Патоморфологически в развитии любой формы и вида пневмокониоза предложено выделить 2 периода: 1-й – воспалительно-дистрофических нарушений; 2-й – продуктивно-склеротических изменений.

Первый период длится до тех пор, пока преобладают тканевые нарушения первых 3-х стадий морфогенеза пневмокониоза: альвеолярного липопротеиноза, серозно-десквамативного альвеолита и кониотического лимфангита. Первый период воспалительно-дистрофических нарушений завершается стадией кониотического лимфангита. В этот период формируются предпосылки следующего за ним периода – продуктивно-склеротических изменений. Практически этот 2-й период совпадает с IV стадией морфогенеза пневмокониоза – стадией кониотического пневмофиброза. Главной чертой этого периода является прогрессирующее развитие пневмофиброза во всех структурах ацинусов и долек легкого. При этом в основе бурного развития соединительной ткани лежит несколько причин. Основной из них является нарушение лимфодинамики органа. Выведение пылевых частиц лимфогенно, через лимфатические коллекторы ацинуса, в условиях продолжающегося воздействия пыли является центральным звеном в формировании кониотического процесса в легких [4–6]. Полагают, что в патологический процесс на первых его этапах включаются лимфатические капилляры вокруг посткапиллярных венул кровеносных сосудов малого круга кровообращения. Более крупные лимфатические коллекторы и кровеносные сосуды вовлекаются в процесс позднее.

В респираторных отделах легких развивается серозно-десквамативный альвеолит, которому предшествует альвеолярный липопротеиноз. Указанный альвеолит завершается десквамативной инфильтративной обтурацией альвеол и бронхиол, что приводит к формированию кониотического лимфангита.

При этом в слизистой оболочке бронхов разворачиваются компенсаторно-приспособительные процессы, которые можно обозначить как хронический эндобронхит, прогрессирующий от катарального до катарально-склерозирующего и склерозирующего вида эндобронхита [4–6].

Вышеописанные положения явились теоретическим обоснованием целесообразности изучения возможности использования для лечения и профилактики силикоза лимфотропного лекарственного средства Лимфомиозот, препарата нормализующего функциональные процессы в слизистой бронхов – Мукоза композитум и универсального антитравматического лекарства – Траумель С.

Цель: изучить лечебный эффект гомеопатических лекарственных средств при силикозе и их протективное действие в группе лиц, которым был поставлен диагноз «подозрение на силикоз».

Материал и методы исследования

Для подтверждения или исключения диагноза проводилось рентгенологическое исследование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к этой процедуре. Функциональные исследования органов дыхания и бронхофиброскопические исследования проводили с помощью компьютерного пневмотахографа «Custo Vit» (Германия). Исследуемые величины выражались в процентах к должным.

Радиоизотопные исследования выполнены на кафедре лучевой диагностики СамГМУ.

Для оценки регионарной вентиляции легких на фоне гомеопатической фармакотерапии у 14 человек применялась ингаляционная аэрозольная сцинтиграфия легких, которая выполнялась c помощью установки «Venticis II» (CIS International, Франция). Информативность данного метода в выявлении регионарных нарушений вентиляции превосходит возможности функциональных тестов и обладает некоторыми преимуществами перед исследованиями с применением радионуклидов инертных газов [12].

Бронхофиброскопия проводилась под местной анестезией 10% раствором лидокаина на аппарате «Olympus BF» тип P10 c записью на видеоблоке OTB/F-3 с последующей биопсией слизистой оболочки со шпор сегментарных бронхов бронхиального дерева и гистологическим исследованием биоптатов.

Фиксация биопсийного материала осуществлялась в 10% растворе формалина с последующей заливкой в парафиновые блоки. Срезы толщиной до 10 мкм окрашивались гематоксилин-эозином. Микропрепараты консультированы на кафедре патологической анатомии СамГМУ. При бронхофиброскопическом исследовании и гистологическом изучении биоптатов слизистой оболочки бронхов до лечения были выявлены общеизвестные признаки длительного воздействия производственной пыли [2, 6].

Для изучения возможности расширения показаний к антигомотоксической фармакотерапии была разработана собственная программа клинических испытаний. Согласно принципам клинической фармакологии настоящая работа может быть отнесена к клиническим испытаниям IV фазы, суть которых заключается в расширении показаний к применению комплексных антигомотоксических лекарств у больных силикозом. Проведенное клиническое исследование является проспективным рандомизированным простым слепым плацебо-контролируемым. В качестве контрольных лекарственных средств использовали плацебо или общепринятое лечение силикоза. Так как ни одно из известных лекарственных средств не имеет высокой эффективности при силикозе и на первых этапах заболевание даже без лечения протекает относительно доброкачественно, для оценки эффективности антигомотоксического лечения сравнение проводили с группой больных, получавших плацебо. По внешнему виду плацебо и исследуемое лекарственное средство были идентичными. Для реализации слепого метода контроля специального изготовления веществ не требовалось. Физиологический раствор при парентеральном введении и водно-спиртовой раствор соответствующей концентрации по внешнему виду, консистенции, вкусу были идентичны исследуемым лекарственным средствам.

Процедура рандомизации была разработана до начала клинических испытаний. Случайное распределение вида лечения определено методом случайных чисел на компьютере. Перед проведением рандомизации обследуемые и больные были стратифицированы по параметрам, включая профмаршрут (работа на одном предприятии – горно-обогатительном комбинате), санитарно-гигиенические условия труда.

Наблюдения проводились в заранее определенные протоколом промежутки времени: до начала лечения, в ходе лечения, по завершении лечения. Оценку эффективности проводили после окончания первоначального и 2-х последующих курсов в стационаре (через 1 и 2 года). Больные в течение года, предшествующего исследованиям, не лечились от данного заболевания.

Результаты вмешательства оценивались в соответствии с принципами доказательной медицины [9–11]. Эффективность лечения определялась числом исследуемых, у которых произошло улучшение клинико-функциональных характеристик. Использовали систему количественных шкал – определенный набор изменений клинической картины заболевания по сравнению с исходным уровнем. Высокая оценка в баллах могла быть дана в зависимости от количества субъективных и объективных признаков заболевания. Таким образом, чем меньше степень исчезновения этих признаков, тем выше оценка в баллах. Оценки представляли собой произвольно выбранные числа, которые несли только информацию, показывающую, что при оценке «6 баллов» состояние больного лучше, чем при оценке «3 балла», но не свидетельствовали, что состояние первого больного в 2 раза лучше, чем второго.

Результаты и обсуждение

Диагноз «силикоз» выставлялся с учетом санитарно-гигиенических условий труда, данных клинического, рентгенологического и функционального исследования в соответствии с классификацией пневмокониозов.

Содержание кремнийсодержащей (кварцевой) пыли в воздухе производственных помещений в отдельные моменты технологического процесса значительно превышало предельно допустимые концентрации, содержание свободной двуокиси кремния достигало 98,2%, с размерами пылевых частиц менее 2 мкм – 26%, 2–5 мкм – 65%. Высокая степень дисперсности обеспечивает длительное пребывание пыли в воздухе производственных помещений и глубокое проникновение в органы дыхания работающих. Условия труда были отнесены к III степени вредности с повышенной опасностью развития профессиональных заболеваний по пылевому фактору. Относительные показатели профессиональной заболеваемости на изучаемом производстве превышали областной показатель и были значительно выше в целом по отрасли.

Влияние изучаемой фармакотерапии на изменение субъективных и объективных клинических признаков

Основное препятствие при оценке эффективности лечения и профилактики силикоза изучаемыми препаратами – это скудность клинической симптоматики силикоза и малая эффективность применяемой симптоматической терапии [2, 3, 8]. В связи с этим оценка состояния больного (с точки зрения исчезновения симптомов заболевания) по конечным показателям для сравнения эффективности изучаемых и контрольных лекарственных средств была затруднена. Поэтому рассчитывать на высокую демонстративность исчезновения субъективных и объективных признаков заболевания не представлялось возможным. Сроки разрешения объективных и субъективных признаков заболевания лишь в известной мере могли служить критерием относительной эффективности испытываемой и обычной терапии.

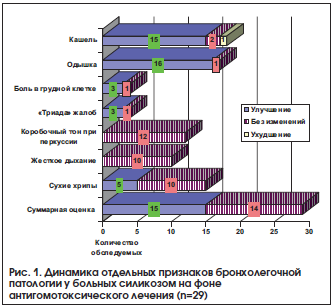

Эффективность гомеопатического лечения силикоза оценена в динамике в течение 2-х лет у 89 человек: 29 получавших антигомотоксическое лечение; 30 – плацебо; 30 – обычную общепринятую фармакотерапию.

По возрасту и стажу работы группа контактных пациентов и группа больных не имела достоверных отличий (р>0,05). Мужчины составляли 78%, женщины – 22%. Лица со стажем работы более 10 лет составили 80%.

Пациенты 1-й группы получали лечение изучаемым методом в течение 21 дня пребывания в профцентре по схеме: Мукоза композитум внутримышечно по 2,2 мл 2 раза в неделю с интервалом в 3 дня. В промежутках между днями инъекций через день чередовали 3-разовый прием по 10 капель препаратов Лимфомиозот и Траумель С в 1/4 стакана воды. Вторая группа получала плацебо, третья – обычное, общепринятое в областном профцентре лечение.

Во 2-й и 3-й группах в процессе лечения субъективные и объективные изменения оказались относительно одинаковы. По-видимому, это связано не только с неэффективностью общепринятого лечения силикоза, но и с тем, что его проведение в настоящее время минимально или вообще не проводится. В связи с вышеизложенным мы сочли возможным и корректным приводить результаты оценки эффективности изучаемого метода в основном по сравнению с группой больных, получавших плацебо.

На рисунках 1 и 2 соответственно представлены изменения субъективных и объективных признаков силикоза в динамике лечения в стационаре изучаемым методом (1-я группа) и методом плацебо (2-я группа). Из рисунков видно, что после 1-го курса лечения в стационаре в 1-й группе самочувствие и состояние больных изменилось в большей мере, чем во 2-й и 3-й группах.

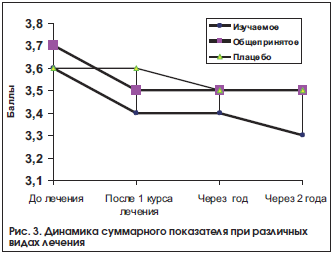

Особенно четко это прослеживается при сравнении суммарной оценки эффективности результатов лечения. На рисунке 3 приведены результаты контроля эффективности лечения на основе использования суммарной оценки субъективных и объективных признаков патологии бронхолегочной системы.

Суммарная оценка складывалась из 7 отдельных оценок от 0 (симптом отсутствует) до 1 – симптом имеется. Максимально достижимая суммарная оценка составляла 7 баллов. Результаты оценивались в динамике до и после 1-го курса лечения в стационаре, через 1 и 2 года (повторное наблюдение и лечение в стационаре).

Как видно из представленных данных, суммарная оценка при проведении гомеопатической фармакотерапии значительно снизилась после курса лечения и имела тенденцию к снижению после повторных курсов лечения. Общепринятое лечение и плацебо-лечение тоже приводило к снижению данного показателя, но в меньшей степени, и не отмечалось тенденции к его уменьшению при проведении повторных курсов обычной фармакотерапии.

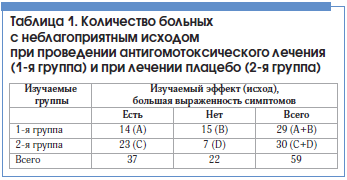

Используя суммарную оценку, мы составили таблицу сопряженности, где приведены возможные исходы эффективности лечебного воздействия (табл. 1).

В конкретном количественном выражении динамика суммарной оценки на фоне лечения в 1-й группе выглядела следующим образом: у 15 больных отмечалось улучшение, у 14 – изменений не отмечено. Во 2-й группе на фоне плацебо улучшение отмечено только у 7, у 21 изменений не выявлено, у 2-х больных наблюдалось ухудшение. То есть у 23 пациентов отмечено отсутствие эффекта в лечении, наличие неблагоприятного исхода, большая выраженность симптомов.

Согласно этим данным рассчитаны ключевые показатели эффективности лечения в 1-й группе пациентов, получавших антигомотоксическую фармакотерапию, в сравнении со 2-й группой пациентов, получавших плацебо (табл. 2).

Результаты, приведенные в таблице 2, характеризуют довольно высокую частоту неблагоприятных исходов в группе контроля – 77% (у пациентов, получавших плацебо) по сравнению с группой больных, принимавших антигомотоксические лекарственные средства – 48% (p Литература

Источник