- Шевцов лечебная коррекция сколиоза физические методы

- Новости

- Диагностика сколиоза

- Эффективность лечебной физкультуры при сколиозе

- Принципы гимнастики при сколиозе

- Принципы гимнастики при искривлении позвоночника:

- Упражнения при различных степенях сколиоза

- Упражнения на первой стадии сколиоза

- Упражнения при 2-й стадии деформации

- Лечение 3-й и 4-й степени сколиоза

- Комплекс упражнений при сколиозе различной степени

- Заключительная часть упражнений

- Научная электронная библиотека

- 2.2. Сколиоз

Шевцов лечебная коррекция сколиоза физические методы

Добро пожаловать в клинику А.Н. Бакланова! Мы предлагаем надёжные и безопасные технологии в лечении позвоночника.

Новости

Сколиоз 4 степени – это дополнительные муки к ужасному основному диагнозу СМА

30 Декабрь, 2019

Лечение пациентки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия Кугельберга-Веландера»

Элина Абдрашитова, 15 лет — спинально-мышечная амиотрофия Верднига-Гофмана

Контакты

- Москва, Волгоградский просп., дом 99, корпус 4

- Телефон: +7 (499) 746-99-50

- Email: spine@backlanov.ru

Упражнения при сколиозе позвоночника в домашних условиях

Нарушение осанки чаще всего появляется у ребят младшего и среднего школьного возраста. Оно также бывает у взрослых. Этот недуг опорно-двигательной системы может быть у детей с рождения или же появиться в результате неправильного сидения, ходьбы. Самым правильным и доступным методом лечения данного заболевания является комплекс упражнений и процедур: ЛФК (лечебная физкультура), массаж, парафинотерапия, плавание и вытягивание.

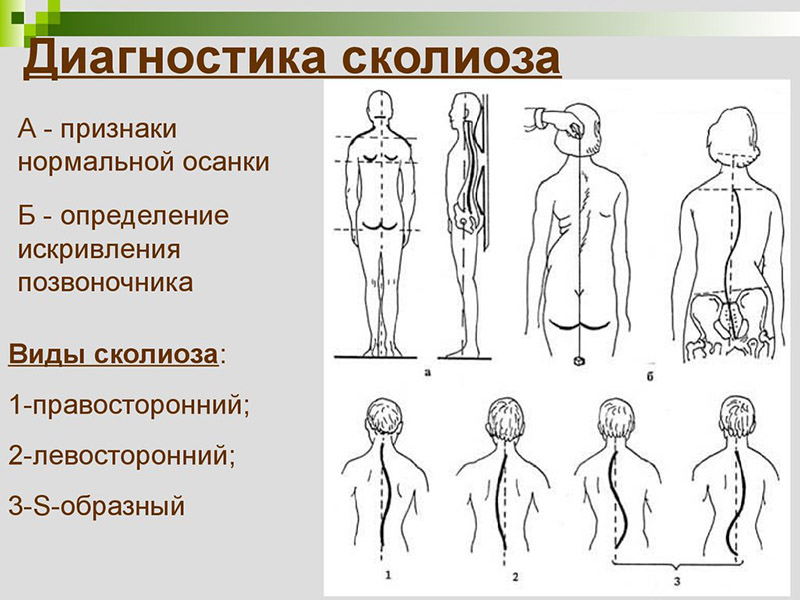

Диагностика сколиоза

Сама диагностика сколиоза — не простая задача. Необходимо пройти ряд процедур для постановки правильного диагноза и проведения лечения. Для травматолога, специализирующегося на видах сколиоза, не достаточно просто осмотреть пациента даже с помощью компьютерного оборудования.

Для проведения диагностики сколиоза нужно:

- ортопедический осмотр;

- заключение невропатолога для исключения нервных болезней;

- учёт обменных процессов;

- учёт о врождённых деформациях.

Основной метод диагностики этого недуга — рентгенограмма. Один из самых точных методов в мире. Он позволяет следить за изменениями позвоночника человека. Это один из самых дешёвых, но и вредных способов изучения позвоночника.

Вторым способом после рентгена следует фотография. Она помогает оценить изменения осанки. Способ не самый точный, зато безвредный.

Оптическая КТ (компьютерная томография) подходит лишь подросткам. Сколиометр по своим характеристикам похож на КТ. МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ не дают полной, качественной картины заболевания, поэтому лучше всего пройти рентген.

Эффективность лечебной физкультуры при сколиозе

ЛФК (лечебная физическая культура) — самая эффективная процедура при лечении сколиоза при условии, что она проводится регулярно, желательно ежедневно. ЛФК и средства исправления осанки — самый надёжный друг в борьбе с данным недугом. При разных видах искривления ЛФК должна отличаться. Так, при сколиотической деформации назначается спортивная нагрузка, легко выполняемая дома. Её задача — постепенное наращивание физнагрузок. Упражнения при сколиозе в домашних условиях не составят большого труда и будут проходить в родной обстановке.

Серьёзная болезнь — истинный сколиоз. Это отклонения хребта в сторону, асимметрия лопаток, искривление грудного отдела. Тщательный выбор упражнений, возможность продолжить лечение в спецшколе, больнице или санатории.

В чём же эффективность ЛФК?

- Нет надобности пить таблетки.

- ЛФК (лечебная физкультура) помогает вернуть мышцам силу и упругость.

- Активизируется работа сердца и лёгких.

- Замедляется или прекращается искривление угла позвоночника.

- Человек чувствует бодрость.

- Снимается мышечная усталость.

Назначается физкультура лечащим врачом-ортопедом.

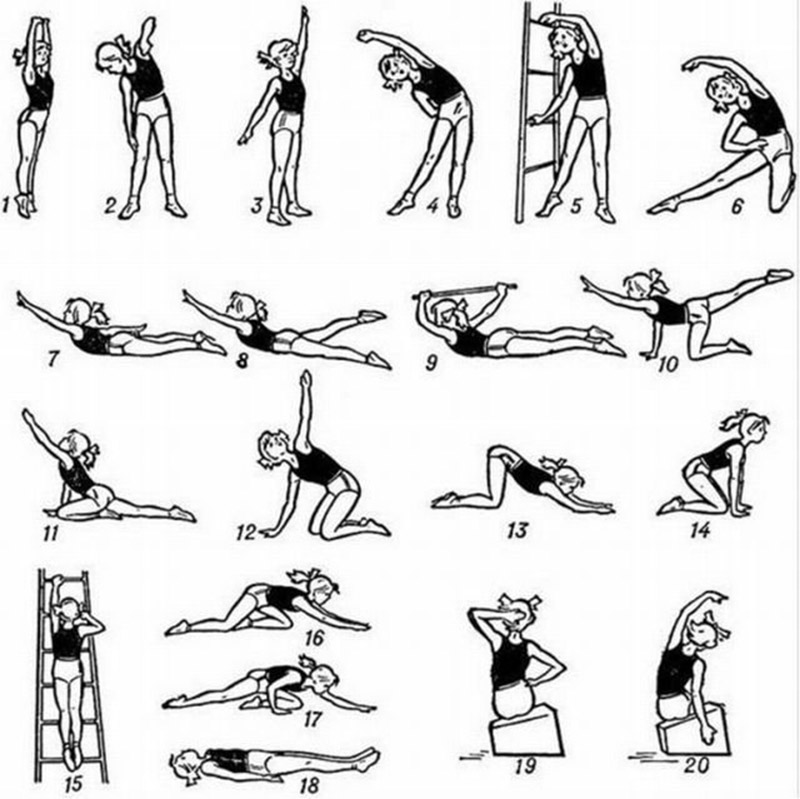

Принципы гимнастики при сколиозе

Одним из ключевых видов упражнений при сколиозе позвоночника в домашних условиях является гимнастика. Она подразумевает развивающиеся (улучшают физразвитие) и специальные (корректирующие) упражнения. Детально рассмотрим второй тип. Их задача — сформировать правильную осанку, исправить нарушения позвоночника.

Виды гимнастических упражнений:

- стоя перед зеркалом;

- поддержание правильной осанки, стоя у вертикальной плоскости;

- работая под руководством инструктора;

- прохождение курса массажа.

Гимнастика начинается с разгрузки позвоночника. Сначала выбирается тип начального положения. Это упражнения, которые выполняются лёжа. Спустя время добавляются упражнения стоя.

Принципы гимнастики при искривлении позвоночника:

- оздоровление организма с помощью гимнастики;

- улучшение его физического состояния;

- происходит его закаливание;

- гимнастика тренирует силу воли и выносливость;

- позвоночник становится более подвижным и крепким;

- психическое состояние ребёнка приходит в соответствующую норму;

- гимнастика даёт возможность координировать движение и равновесие;

- идёт быстрая подпитка тканей;

- происходит коррекция.

Упражнения при различных степенях сколиоза

Упражнения при сколиозе в домашних условиях эффективны при любом виде искривлений. Прекрасные итоги достигаются на первоначальной стадии деформации позвонков.

Какие нужно знать правила, чтобы улучшить состояние спины?

- На первых стадиях деформации позвоночника ещё можно подобрать упражнения самостоятельно, но если степень искривления 3-4, то необходима консультация и назначение ортопеда.

- Начинается всё с малой нагрузки, которая потом постепенно увеличивается.

- Если пациент ощущает дискомфорт, следует немедленно прекратить занятия.

- Регулярные уроки приведут к улучшению.

- Разминка — обязательный начальный этап лечебно-оздоровительной физкультуры.

Упражнения на первой стадии сколиоза

- Марширование в течение пары минут на одном месте.

- Поднятие носочков, рук вверх.

- Плечевые круговые вращения вперёд и обратно (20 раз).

- Наклон с руками вперёд (10 раз).

- Повороты тела поочерёдно вправо и влево, руки в стороны (по 10 раз).

- Человек лежит на спине. Руки вверх, носочки на себя, и вытягивается медленно.

- Подтягивание локтей к противоположным коленям. Количество то же самое — по 10 приёмов.

- Поочерёдное подтягивание колен к животу.

- Велосипед и ножницы.

- Положение не меняется. Приподнимается верхняя часть туловища, задерживается на время, опускается.

- То же упражнение, но немного усложнённое — вытягиваются верхние и нижние конечности.

- Положение на животе — имитация плавания.

- Положение то же. Приподнимается верхняя часть туловища и ноги. Две части смыкаются, формируя «корзинку».

- Заканчивается всё это ходьбой по комнате.

Упражнения, противопоказанные при любых стадиях искривления!

- Нельзя висеть на турнике и подтягиваться на нём.

- Запрещаются кувырки.

- Нельзя поднимать тяжёлые предметы (штанги).

- Запрещается выполнять быстрые движения.

- Заниматься боевыми искусствами нельзя.

- Бег запрещён также.

Упражнения при 2-й стадии деформации

Цель такой гимнастики — коррекция уже существующих искривлений, а также укрепление мышечного каркаса спины. Сколиоз этой степени лечится труднее, чем при первой стадии. Занятия гимнастикой при такой форме болезни занимают больше времени. Необходимо заниматься ЛФК 3-4 раза в неделю по 40 минут каждый день в течение 2 лет. Регулярность и усердие — главные составляющие прогрессивного лечения.

Вот комплекс упражнений при этой стадии:

- ходьба на четвереньках или же при наполовину согнутых коленях по кругу;

- лёжа на боку нужно поднимать ногу вверх;

- стоя на четвереньках, прогнуться как кошечка;

- лёжа на животе, руки замкнуты за голову, попытаться подняться и прогнуться, насколько это возможно.

На второй стадии также можно выполнить движения, которые упоминались выше. Не забываем, упражнения при сколиозе позвоночника в домашних условиях нужно выполнять строго по предписанию врача. Каждому пациенту они назначаются индивидуально.

Доктора рекомендуют сочетать такие упражнения и ношение корсетов, сон в гипсовых кроватках, периодическое посещение массажиста.

Лечение 3-й и 4-й степени сколиоза

Здесь необходима регулярная гимнастика с массажем, корсет, возможно даже проведение операций. Врач-ортопед индивидуально, но обязательно назначает комплекс лечебных движений. ЛФК нужно выполнять минимум 3 раза в неделю, а лучше чаще. Для детей, имеющих третью степень искривления, противопоказан бег, приседания, кувырки, поднятие тяжестей, подвижные игры. В основном врач назначает упражнения лёжа. Если угол искривления превышает 50 градусов, необходима операция.

Правила использования ЛФК при сколиозе

- Сначала разминка, чтобы хорошо разогреть мышцы

- Обязательно присутствие небольшого темпа.

- Упражнения исключают тяжёлые предметы (допускается лишь использование соляных мешочков).

- Начать занятия лечебной физкультурой только после предписания врача.

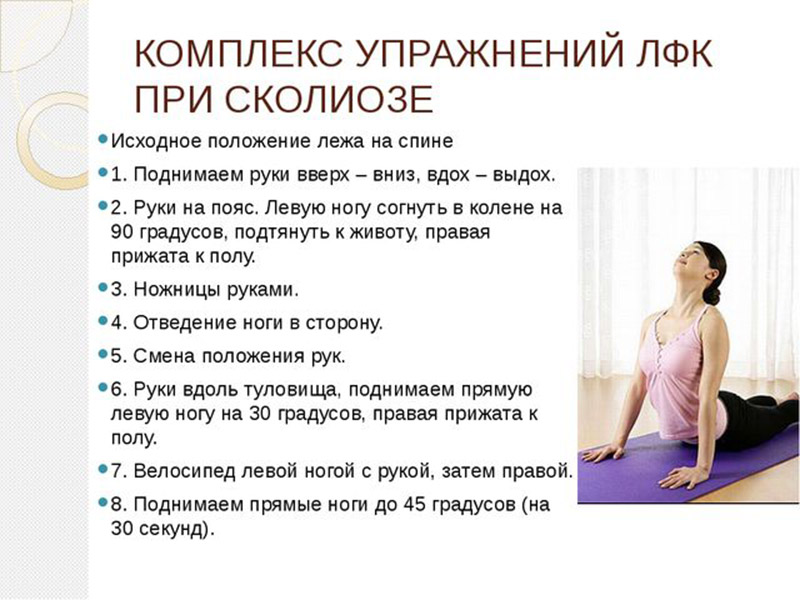

Комплекс упражнений при сколиозе различной степени

Лечебно-оздоровительный комплекс имеет 3 составляющие: разминку, начало, заключение. Все вышеперечисленные упражнения — базовые и симметричные. Они не несут вреда здоровью, не деформируют позвоночник, а лишь укрепляют мышцы. Риск их выполнения — минимальный.

Заключительная часть упражнений

В этой части нужно восстановить дыхание, измерить пульс. Закончить комплекс можно медленной ходьбой. Очень хорошим упражнением напоследок будет перекатывание. Для начала необходимо сесть на коврик, согнуть ноги, сделать обхват руками. Лёжа на спине, перекатываться из стороны в сторону. Необходимо выполнить 8 подходов. Это некий массаж для связок и мышц позвоночника. После растяжек и разогрева будет уместным такое упражнение: стоя на коврике, сомкнуть руки за спиной в замке. Очень полезной будет ходьба на пятках или на специальном тренажёре. Затем хождение на пятках меняется ходьбой на носочках. Каждое такое упражнение длится до 30 секунд.

После занятий лечебной физической культурой желательно отдохнуть. Это можно сделать на свежем воздухе. Несколько минут пребывания на улице ничем не заменить. Свежий воздух поможет восстановить силы, возобновить дыхание.

Эффективность занятий зависит от интенсивности выполнения упражнений. Желательно выполнять их каждый день тем, у кого степень искривления достигла критической точки. Помните, ваше здоровье в ваших руках!

Позвоночник — это наш основной жизненный каркас. От заболеваний позвоночника страдают многие органы, сердце, нервы.

Упражнения при сколиозе позвоночника в домашних условиях несложные и легко запоминающиеся. Не ленитесь и выполняйте их чаще! Будьте здоровы!

Источник

Научная электронная библиотека

Величко Т И, Лоскутов В А, Лоскутова И В,

2.2. Сколиоз

Сколиоз (греч. scoliosis – искривление) – это заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся искривлением позвоночника во фронтальной (боковой) плоскости с разворотом позвонков вокруг своей оси и ведущее к нарушению функции грудной клетки. Причём термин «сколиоз» употребляется как в отношении функциональных изгибов позвоночника во фронтальной плоскости («функциональный сколиоз», «сколиотическая осанка», «антальгический сколиоз»), так и в отношении прогрессирующего заболевания, приводящего к сложной, порой тяжёлой деформации позвоночника («сколиотическая болезнь», «структуральный сколиоз») [6; 11; 16].

Сколиоз может быть простым, или частичным, с одной боковой дугой искривления, и сложным – при наличии нескольких дуг искривления в разные стороны и, наконец, тотальным, если искривление захватывает весь позвоночник. Он может быть фиксированным и нефиксированным, исчезающим в горизонтальном положении, например при одной конечности. Одновременно со сколиозом обычно наблюдается и торсия (скручивание), т.е. поворот вокруг вертикальной оси, причём тела позвонков оказываются обращёнными в выпуклую сторону, а остистые отростки – в вогнутую. Торсия способствует деформации грудной клетки и её асимметрии, внутренние органы при этом сжимаются и смещаются [6].

Начальные явления сколиоза могут быть обнаружены уже в раннем детстве, но в школьном возрасте (10–15 лет) он проявляется наиболее выражено.

Классификация сколиозов по этиологии

1. Врождённые (по В.Д. Чаклину, встречаются в 23 %), в основе которых лежат различные деформации позвонков:

● добавочные позвонки и т.д.

● ревматические, проявляющиеся обычно внезапно и обусловленные мышечной контрактурой на здоровой стороне при наличии явлений миозита или спондилоартрита;

● рахитические, которые очень рано обнаруживаются различными деформациями опорно-двигательного аппарата (мягкость костей и слабость мышц; ношение ребёнка на руках, длительное сидение, особенно в школе);

● паралитические, чаще как результат детского паралича, при одностороннем мышечном поражении, но могут наблюдаться и при других неврологических заболеваниях;

● привычные, возникающие на почве привычной плохой осанки (часто их называют «школьными», так как в этом возрасте они наиболее выражены). Непосредственной причиной их могут быть неправильно сконструированные и/или подобранные парты, рассаживание школьников без учёта их роста и номеров парт, ношение портфелей (а не ранцев)с первых классов, держание ребёнка во время прогулки за одну руку и т.д.

Этим перечнем охватываются лишь основные виды сколиозов [2].

Классификация сколиоза проводится по многим признакам,

в первую очередь по степени искривления [6].

Для измерения угла искривления на рентгеновском снимке позвоночника проводят две горизонтальные линии: одну под первым позвонком, с которого начинается искривление, другую – под последним, где искривление заканчивается. Потом проводят два перпендикуляра к этим линиям и измеряют угол между перпендикулярами. Это и есть искривление в градусах, чем угол больше, тем сильнее искривление (рис. 4). На основании этого устанавливают степень заболевания (рис. 5).

По степени деформации сколиоз делят на четыре группы (Дж. Кобб, 1958; табл. 4).

В нашей стране применяется клинико-рентгенологическая классификация В.Д. Чаклина (1973), в которой тоже четыре степени деформации, но другие углы сколиоза (табл. 5).

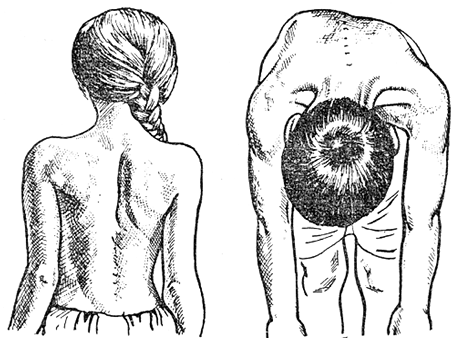

Рис. 5. Сколиоз II степени (А:

а – мышечный валик в левой поясничной области;

б – реберное выпячивание при наклоне) и III степени (Б)

Классификация сколиоза по Дж. Коббу

Сколиоз I степени

Угол искривления до 10 градусов – н a рентгенограмме заметно незначительное скручивание (торсия)

Сколиоз II степени

Угол искривления от 10 до 25 градусов – значительное скручивание; на рентгенограмме заметна деформация тел позвонков в вершине искривления, клинически определяется мышечный валик

Сколиоз III степени

Угол искривления от 25 до 40 градусов – деформация грудной клетки, наличие реберного горба, в вершине искривления и прилежащих областях имеются позвонки клиновидной формы

Сколиоз IV степени

Угол искривления больше 40 градусов – тяжелая деформация грудной клетки, кифосколиоз грудного отдела, передний и задний реберный горб, деформация таза, тяжелая деформация тел позвонков и позвонковых суставов, обызвествление связочного аппарата

По форме искривления бывает сколиоз:

● С-образный (с одной дугой искривления);

● S-образный (с двумя дугами искривления);

● Z-образный (с тремя дугами искривления).

Клинико-рентгенологическая классификация сколиозов

(по В.Д. Чаклину)

Сколиоз I степени

Угол сколиоза до 10 градусов – незначительное искривление позвоночника во фронтальной плоскости, исчезающее в положении лежа, асимметрия лопаток и надплечий при грудном и талии при поясничном сколиозе, асимметрия мышц в области дуги искривления

Сколиоз II степени

Угол от 11 до 30 градусов – искривление не исчезает полностью в положении лежа, небольшая компенсаторная дуга и небольшой реберный горб

Сколиоз III степени

Угол от 31 до 60 градусов – наличие компенсаторной дуги, деформация грудной клетки, большой реберный горб, отклонение туловища в сторону основной дуги искривления

Сколиоз IV степени

Угол больше 60 градусов – тяжелый фиксированный кифосколиоз, значительная деформация скелета, нарушение функций сердца и легких

По локализации искривления различают сколиоз:

● шейно-грудной – вершина искривления на уровне 3–4-го грудных позвонков;

● грудной – вершина искривления на уровне 8–9-го грудных позвонков;

● грудопоясничный – вершина искривления на уровне 11–12-го грудных позвонков;

● поясничный – вершина искривления на уровне 1–2-го поясничных позвонков;

● пояснично-крестцовый – вершина искривления на уровне 5-го поясничного и 1-го крестцового позвонков.

По времени проявления сколиоз подразделяют:

● на младенческий – диагностируют у детей до трех лет;

● детский, или ювенильный, – от трех до десяти лет;

● юношеский, или подростковый, – от 10 лет до окончания роста скелета;

● сколиоз у взрослых диагностируют после окончания костного роста (от 18–24 лет и старше).

В соответствии с этиологией и патогенезом наибольшее распространение получила классификация сколиозов Дж. Кобба (1958) по пяти основным группам.

Первая группа – миопатические сколиозы. В основе этих искривлений позвоночника лежит недостаточность развития мышечной ткани

и связочного аппарата. К этой же группе могут быть отнесены и рахитические сколиозы, которые возникают в результате дистрофического процесса не только в скелете, но и нервно-мышечной ткани.

Вторая группа – сколиозы неврогенного происхождения: на почве полиомиелита, неврофиброматоза, сирингомиелии, спастического паралича. В эту же группу могут быть включены сколиозы на почве радикулита, люмбоишиалгии и сколиозы, вызванные дегенеративными изменениями в межпозвонковых дисках, нередко ведущие к сдавливанию корешков и вызывающие клинически корешковый гетеро- или гемиплегический синдром.

Третья группа – сколиозы на почве аномалии развития позвонков и ребер. К этой группе относят все врожденные сколиозы, возникновение которых связанно с костными диспластическими изменениями.

Четвертая группа – сколиозы, обусловленные заболеваниями грудной клетки (рубцовые на почве эмпиемы, ожогов, пластических операций на грудной клетке).

Пятая группа – идиопатические сколиозы, происхождение которых не выявлено (это самая обширная группа) [2].

Лечение сколиоза остаётся одной из наиболее трудных и актуальных задач ортопедии. Врачи ортопеды после обследования могут порекомендовать следующие виды лечения: хирургическое лечение, индивидуально подобранную лечебную физкультуру, массаж, посещение бассейна, корсетирование, приёмы мануальной терапии и т.д. [11].

В первом десятилетии ХХІ века в хирургическом лечении сколиоза используется модифицированная система Cotrel – Dubousset. Всем больным проводят курсы предоперативной лечебной гимнастики по специально разработанной программе в течение 3–6 недель, направленной на растяжение и мобилизацию позвоночника. Операцию по указанной методике проводят в положении больного на боку, с подложением под выпуклую сторону деформации специальных валиков, чем достигается максимально возможная коррекция деформации на ортопедическом столе.

Массаж – обязательная составная часть комплексного лечения сколиоза. Применяется общий массаж спины и живота, а также избирательный для отдельных мышц или мышечных групп при соответствующих показаниях.

Лечение с помощью корсета – корсетирование должно применяться при явном или обоснованно ожидаемом прогрессировании деформации. Под явным прогрессированием следует понимать развитие сколиоза более чем на 5 градусов в течение полугода. Область показаний к лечению с помощью корсета при доминирующих искривлениях грудного отдела лежит в пределах между 10 и 40 градусами, а также в пределах 10–30 градусов по Коббу для доминирующих сколиозов поясничного отдела. Определяющим в данном случае является адекватное клиническое и рентгенологическое обследование, а также рентгенологически определяемые показатели возраста скелета (апофиз таза, апофизы тел позвонков, зрелость костей рук).

Изготовляется корсет индивидуально по гипсовой модели. Носить корсет необходимо в течение 22–23 часов в сутки, привыкание к такому режиму происходит постепенно. Пациенты должны находиться под постоянным наблюдением врача-ортопеда (не реже одного раза в полтора месяца). Через полтора месяца после ношения корсета производят контрольное рентгенографическое исследование и при необходимости коррекцию корсета.

Мануальная терапия – метод диагностики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, получивший в последнее время широкое распространение. В основе его лежит воздействие на позвоночник как на особый орган, включающий не только позвоночный столб, но и окружающие его связки и мышцы. За долгие годы развития мануальной терапии были разработаны многочисленные и эффективные способы выявления нарушений в суставах и их лечения [6].

Приёмы диагностики – осмотр, пальпация, исследование активных и пассивных движений – позволяют довольно точно определить состояние позвоночника и окружающих его тканей, что помогает выявить проблемы уже на ранних этапах заболевания, когда сам пациент ещё не замечает начавшихся нарушений. Мануальная терапия имеет богатый арсенал лечебных приёмов, позволяющих восстановить состояние тканей. Основными методами в классической технике мануальной терапии являются: постизометрическая релаксация мышц, мобилизация и манипуляция [6; 7].

Лечение сколиоза складывается из трёх взаимосвязанных звеньев: мобилизации искривленного отдела позвоночника, коррекции деформации и стабилизации позвоночника в положении достигнутой коррекции [11]. Основной и наиболее трудной задачей, решение которой определяет успех лечения в целом, является стабилизация позвоночника в корригированном положении. Коррекция деформации, не подкреплённая мероприятиями, обеспечивающими стабилизацию позвоночника, неэффективна [15].

Всё большее распространение получают так называемые мягкие «изящные» техники, основанные на современных разработках в нейрофизиологии, к которым относятся миофасциальное растяжение, мышечно-энергетические техники, краниальная терапия.

Консервативное лечение сколиоза основано на сочетании общеоздоровительных методик, содействующих укреплению организма больного, улучшению физиологического развития и повышению работоспособности, со специальными ортопедическими мероприятиями, направленными на предупреждение прогрессирования деформации, стабилизацию и коррекцию. Комплекс консервативного лечения сколиоза включает лечебную гимнастику, корсетирование, массаж, электростимуляцию, щадящий двигательный режим, ограничивающий нагрузки на позвоночник. Суть консервативного лечения состоит в коррекции искривления позвоночника за счёт уменьшения функционального компонента искривления и стабилизации достигнутой коррекции за счёт улучшения функционального состояния мышечно-связочного аппарата или с помощью корсетирования.

Основная задача при лечении сколиоза – добиться снижения чрезмерной нагрузки на позвоночник при одновременном укреплении мышц спины и всего туловища, что в сочетании с ростом больного позволит выпрямить искривление.

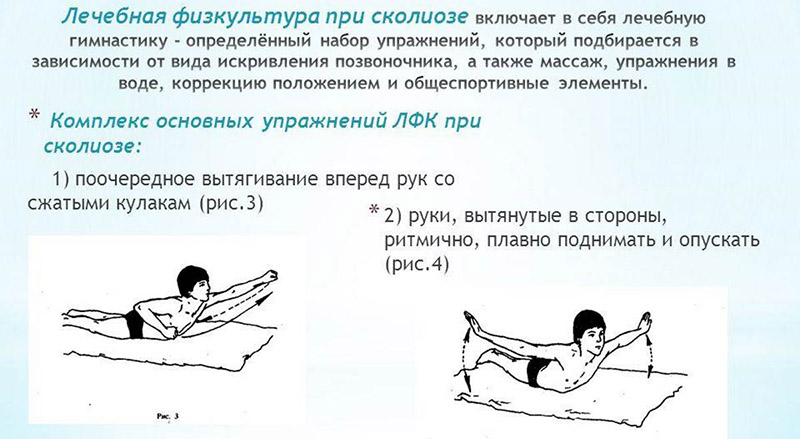

Лечебная физическая культура

Ведущая роль при заболевании сколиозом принадлежит лечебной физической культуре, которая позволяет сформировать мышечный корсет, способный удерживать позвоночный столб в нужном положении. ЛФК показана на всех стадиях заболевания, но более успешные результаты она даёт при начальных формах сколиоза [5; 6].

Основные цели ЛФК:

1) снять нагрузку с позвоночника;

2) устранить мышечный дисбаланс;

3) способствовать правильному развитию и укреплению связочно-мышечного аппарат туловища;

4) сформировать правильную осанку.

Комплекс средств ЛФК, применяемых при консервативном лечении сколиоза, включает:

– упражнения в воде;

Таким образом, основными средствами лечебной физкультуры являются гимнастические упражнения общеукрепляющего и специального характера, подбор которых осуществляется с учётом типа искривления, степени прогрессирования, общего состояния, возраста и физичес-

кого развития.

Основной терапевтический метод ЛФК – специальный набор физических упражнений в зависимости от вида искривления позвоночника. В задачи лечебной гимнастики входит общее укрепление и развитие организма, исправление недостатков в осанке и деформации позвоночника [5; 6; 14].

Лечебный эффект гимнастики достигается за счёт упражнений, которые:

– укрепляют мышечные группы, поддерживающие позвоночник;

– оказывают корригирующее воздействие на деформацию (исправляет её);

– тренирует функцию внешнего дыхания;

– оказывают общеукрепляющий эффект.

Для коррекции сколиоза необходимо выполнять упражнения, которые изменяют положение плечевого и тазового пояса в пространстве, а также туловища в целом. На улучшение осанки наибольшее влияние оказывают тренировка равновесия и балансирование.

Специальные упражнения для коррекции опорно-двигательного аппарата

Специальное воздействие на опорно-двигательный аппарат оказывает лечебная гимнастика (при любой степени сколиоза). При различных патологических отклонениях позвоночника в процессе занятий лечебной гимнастикой решаются задачи формирования навыков правильной осанки, разгрузки позвоночника, укрепления мышечной системы, развития силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса, а также исправления имеющихся дефектов и улучшения функций органов внешнего дыхания.

Несомненно, что гармоничное развитие мышц спины, брюшного пресса, верхних и нижних конечностей главным образом обеспечивает удержание тела в вертикальном положении и в определенной степени способствует сохранению осанки. Но вопрос о правильной осанке не может быть решен только укреплением соответствующей мускулатуры. Не меньшее значение имеет еще и воспитание у студентов мышечно-суставных ощущений положения тела и отдельных его частей. Следовательно, в процессе формирования правильной осанки задача состоит в освоении умения дифференцировать ощущения положения отдельных частей тела, степень напряжения и расслабления мышц в покое и движении.

Воспитание правильной осанки является и профилактикой, и составной частью лечения деформаций позвоночника на всех этапах лечения при любой тяжести сколиоза.

В практической работе воспитание ощущений нормальной осанки приобретается посредством многократного повторения правильного положения тела (лежа, сидя, стоя), проверкой этих положений у гимнастической стенки, стены, зеркала на каждом занятии. Полезно развивать у студентов самоконтроль за правильностью положений и движений, что требует от них сознательного отношения и мобилизации внимания. Большое значение для закрепления осанки имеют упражнения в равновесии. В целях более совершенного овладения напряжением и расслаблением отдельных групп мышц рекомендуется упражнение с удержанием небольшого груза на голове. Удержать груз на голове при движении можно только при прямом положении корпуса за счет сокращения мышц спины, что и приводит к их укреплению.

Разгрузка позвоночника заключается в освобождении от тяжести туловища, рук и головы, вес которых при вертикальном положении сдавливает межпозвоночные диски. Разгрузка позвоночника от веса собственного тела достигается переводом в горизонтальное положение: лежа на животе, спине, на боку; стоя на четвереньках. В этих положениях связочно-мышечная система позвоночного столба находится в состоянии относительного расслабления и таким образом достигается разгрузка позвоночника.

Развитие силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса решается подбором упражнений для мышц, обеспечивающих длительное удержание тела в вертикальном положении. Улучшение статической выносливости достигается путем систематических упражнений с увеличением времени сокращения мышц. Конечная цель тренировки силы и выносливости мышц туловища – создание так называемого мышечного корсета, способного удерживать тело в покое и движении и являющегося непременным условием для закрепления правильной осанки. Наибольшее значение при этом имеют разнообразные гимнастические упражнения для укрепления мышц плечевого и тазового пояса, нижних конечностей и особенно мышц спины и брюшного пресса.

Для избирательного укрепления мышц спины и брюшного пресса (с выключением из двигательного акта мышц, не требующих укрепления) предпочтительнее упражнения из исходного положения лежа на животе, на боку, на спине. Положительной стороной упражнений лежа является, кроме того, симметричное расположение сегментов тела и фиксированный таз, что исключает искривление позвоночника, находящегося в прямом положении. Само по себе положение лежа способствует выпрямлению позвоночника, а упражнения в этом положении еще больше усиливают эффект от выполняемых движений.

По мере освоения упражнений при «разгруженном» позвоночнике те же движения выполняют из положения сидя, стоя. При этом нужно тщательно следить за правильным положением тела. Такая методическая направленность тренировки постепенно укрепляет мускулатуру, подготавливает обучающихся к большим статическим нагрузкам, неизбежным в повседневной жизни. После статических усилий, вызывающих общую усталость и задержку дыхания, вводят дыхательные упражнения и упражнения на расслабление.

Статические упражнения должны сочетаться с динамическими с учетом их трудности и в соответствии с физиологическими возможностями занимающихся, возрастом и патологическими проявлениями. Разнообразные сочетания статических и динамических напряжений – лучшее средство выработки мышечной выносливости.

Для исправления имеющихся дефектов могут быть использованы как симметричные, так и асимметричные упражнения. Если применение симметричных упражнений давно получило признание у ортопедов и специалистов лечебной физкультуры, то применение асимметричных упражнений вызывает возражение у многих крупных специалистов. Еще большее несогласие высказывается в отношении так называемых деторсионных упражнений. Суть противоречий сводится к тому, что всякая попытка выгнуть в сторону отдельный участок позвоночника всегда будет сопровождаться выгибанием в ту же сторону и соседних выше- и нижележащих его участков, что не способствует выпрямлению позвоночника.

Тонометрическими и электромиографическими исследованиями установлено, что выполнение симметричных упражнений, например, из исходного положения лежа на животе – поднимание туловища, головы и рук вверх, – вызывает напряжение мышц больше на стороне ослабленной, растянутой и, следовательно, стимулирует выравнивание тяги мышц, способствуя уменьшению дуги. Таким образом, симметричные упражнения по форме, по своему действию являются асимметричными. Особое значение они приобретают при наличии начальных степеней сколиоза.

Однако в тех случаях, когда уже имеются видимые структурные изменения позвонков и межпозвоночных дисков и сколиоз упорно не поддается лечению, дополнительно применяются асимметричные упражнения (2–4 упражнения в каждом занятии).

Вначале целесообразно применять симметричные упражнения с асимметричным отягощением, например, из исходного положения лежа на животе, руки в стороны, но в одной руке гантель (массой 500 г), и проделываются те же упражнения, которые раньше выполнялись без отягощения. Или из того же исходного положения поочередное

поднимание ноги, но на одну ногу вешается набивной мяч с петлей. Преимущество выполнения такого рода упражнений заключается в том, что при прямом положении позвоночника имеется возможность асимметрично укреплять нужные мышечные группы.

В процессе выполнения упражнений на разгибание позвоночника необходимо следить, чтобы не увеличивалась подвижность позвоночника в поясничном отделе.

Одной из основных задач при коррекции позвоночника и грудной клетки является улучшение дыхательной функции.

Примерный комплекс основных упражнений ЛФК при сколиозе

1. И.П. – лёжа на спине, руки, на затылке. Развести локти в стороны (вдох), свести обратно (выдох), (3–4 раза).

2. И.П. – лёжа на спине. Попеременно сгибать ноги, подводя колено к животу (выдох), и выпрямлять их (вдох), (3–5 раз).

3. И.П. – лёжа на спине, ноги согнуты в коленях. Приподнимать таз, прогибаясь в грудном отделе позвоночника, (3–4 раза).

4. И.П. – лёжа на спине. Вытягивать одну руку вверх, а другую (на стороне выпуклости и искривления) – в сторону (вдох), отпускать руки (выдох), (4–5 раз).

5. И.П. – лёжа на животе. Приподнимать туловище, прогибая грудной отдел позвоночника (вдох), опускать (выдох), (4 раза).

6. И.П. – лёжа на животе, одна рука на затылке, другая на груди со стороны выгнутой стороны искривления. Разогнуть туловище (вдох), вернуться в исходное положение (выдох), (3–4 раза).

7. И.П. – лёжа на животе, руки вдоль тела, ладонями вниз. Поднимать ноги попеременно с одновременным приподниманием головы, (3–4 раза).

8. И.П. – лёжа на животе. Отвести ноги в сторону на выпуклой стороне искривления поясничного отдела позвоночника, потом вернуться в исходное положение. Дыхание произвольное, (3–4 раза).

9. И.П. – лёжа на боку, на ватном валике на выпуклой стороне искривления грудного отдела позвоночника. Закинуть руки за голову (вдох), опустить (выдох). Выполнять в медленном темпе, (3–4 раза).

10. И.П. – стоя на четвереньках. Сгибать руки в локтях до соприкосновения груди с поверхностью пола или кушетки. Дыхание произвольное, (3–4 раза).

11. И.П. – стоя на четвереньках. Одновременно вытянуть правую ногу и левую руку (вдох), вернуться в исходное положение (выдох); повторить с другой ногой и рукой, (4–6 раз).

12. И.П. – лёжа на спине, руки вдоль тела. Одновременно поднимать руки вверх (вдох) и опускать (выдох), (3–4 раза).

Темп выполнения упражнений медленный. Рекомендуется в крайнем положении производить небольшую задержку. После занятий полезен отдых в течение 15–20 минут (лёжа в гамаке или просто на боку).

Назначает лечебную физкультуру лечащий врач. Методику занятий определяет специалист по ЛФК. Занятия проводятся инструктором, в особо сложных случаях (при неблагоприятном течении болезни) – врачом по ЛФК.

ЛФК проводят в форме групповых занятий (8–12 человек), индивидуальных занятий и малых групп (2–3 человека). В период выздоровления или реабилитации, ЛФК выполняется самостоятельно, имея на руках рекомендуемый комплекс упражнений.

Лечебное плавание как метод лечения сколиоза

Лечебное значение плавания особенно наглядно прослеживается в комплексном лечении. Так, при плавании происходит естественная разгрузка позвоночника, выравнивается асимметричная работа межпозвонковых мышц, восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков. Самовытяжение позвоночника во время скольжения дополняет нагрузку зон роста. Одновременно укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета, совершенствуется координация движений, воспитывается чувство правильной осанки [1].

Лечебное плавание включает общеукрепляющие, специальные корригирующие и дыхательные упражнения.

Показания и противопоказания к лечебному плаванию

Плавание рекомендуется всем студентам со сколиозом, независимо от степени, прогноза, течения и вида лечения. Плавание противопоказано студентам, имеющим медотвод терапевта, дерматолога, отоларинголога, психоневролога (эпилепсия, пиелонефрит, грибковые и инфекционные заболевания, конъюнктивит и др.). Противопоказанием со стороны сколиоза может быть лишь нестабильность позвоночника с разницей между углами искривления на рентгенограмме в положении лёжа и стоя более 10–15° [1]. Однако наши наблюдения показали, что при наличии в бассейне опытных специалистов медицинского и тренерского состава, способных отслеживать выполнение такими студентами индивидуально подобранных упражнений на суше и в воде, не увеличивающих подвижность позвоночника, а наоборот, стабилизирующих его, лечебное плавание, безусловно, эффективно и для этой категории больных.

Принципы лечебного плавания

Существуют общие принципиальные положения [3], обеспечивающие эффективность воздействия лечебных физических упражнений как на суше, так и в воде:

● лечебные упражнения должны быть включены в процесс лечения сколиоза на все его стадиях;

● лечебная физкультура, плавание и терапевтические меры следует применять в комплексе – только тогда можно судить об эффективности лечения прогрессирующих форм сколиоза;

● нужен строгий контроль функциональных возможностей сердечнососудистой, мышечной и других систем организма больного. Для получения благоприятного результата от лечебной физкультуры и плавания необходимо наличие достаточных резервных сил в самом организме, так как перегрузка исчерпывает ресурсы организма, вызывая состояние общего переутомления. Поэтому дозирование нагрузки обязательно должно сопровождаться наблюдением за силовой выносливостью мышц и проведением других функциональных проб.

Непосредственно во время занятий по плаванию для студентов, имеющих сколиоз, необходимо придерживаться следующих требований:

● подбирать плавательные упражнения и стиль плавания строго индивидуально;

● обращать особое внимание на постановку правильного дыхания;

● при подборе исходного положения и индивидуальных специальных корригирующих упражнений учитывать тип сколиоза, степень искривления/ изменения позвоночника в сагиттальной плоскости (кифозирование спины или лордоз грудного отдела), состояние мышечной системы и уровень физической подготовленности, наличие сопутствующих заболеваний других органов, не являющихся противопоказанием к плаванию;

● предварительно осваивать элементы каждого упражнения на суше, принимая во внимание нарушения координации у студентов, больных сколиозом;

● не применять упражнения, мобилизующие позвоночник, увеличивающие его гибкость;

● исключать упражнения, вращающие позвоночник с колебаниями вокруг продольной вертикальной оси туловища;

● контролировать строгую стабилизацию позвоночника в положении коррекции;

● не использовать приспособления для пассивного вытяжения позвоночника;

● стремиться к увеличению паузы скольжения с самовытяжением позвоночника;

● с осторожностью обращаться к деторсионным упражнениям в воде, в связи с тем что их выполнение технически очень сложно и неправильное выполнение принесёт вред, заключающийся в увеличении торсии и нестабильности позвоночника.

Занятия лечебным плаванием должны проводиться в строгом соответствии с дидактическими принципами:

● последовательности – за счёт освоения и выполнения простых плавательных движений происходит овладение более сложными упражнениями на воде (от простого к сложному);

● постепенности – последовательное увеличение нагрузки и обоснованное дозирование плавательных упражнений, выполняемых в основном с использованием повторного, интервального, равномерно-дистанционного методов;

● систематичности – регулярные (не менее трёх в неделю) занятия как условие формирования двигательного навыка, укрепления мышечного корсета, развития основных физических качеств, совершенствования плавательной подготовленности занимающихся;

● доступности – легко выполнимые и не требующие сложной координации движений упражнения; задачи занятия должны быть полностью реализованы и доступны занимающимся;

● наглядности – демонстрация преподавателем правильной техники выполнения изучаемых упражнений в сочетании с вербальным объяснением;

● индивидуализации – учёт индивидуальных особенностей патологии, физического состояния и плавательной подготовленности занимающихся;

● всесторонности – комплексное воздействие лечебного плавания на все мышечные группы и функциональные системы организма занимающихся, ослабленного патологией позвоночного столба.

Методика лечебного плавания при сколиозе

Методика лечебного плавания определяется степенью сколиоза: при сколиозе І, ІІІ и ІV степени она направлена на выполнение устойчивости позвоночника (стабилизацию патологического развития), а при сколиозе ІІ степени – еще и на коррекцию деформации. В зависимости от типа искривления позвоночника назначаются разные виды плавания и применяются различные упражнения в воде [3; 5; 10].

Основным стилем плавания для лечения студентов, больных сколиозом, является брасс на груди с удлинённой паузой скольжения, во время которой позвоночник максимально вытягивается, а мышцы туловища статически напряжены. При этом стиле плечевой пояс располагается параллельно поверхности воды и перпендикулярно движению, движения рук и ног симметричны, производятся в одной плоскости. Вероятность увеличения подвижности позвоночника и возникновения вращательных движений корпуса и таза, крайне нежелательных при сколиозе, при этом стиле минимальна.

При плавании стилями «кроль» и «баттерфляй» во время гребковых движений рук в результате вращательные движений в позвоночнике и движений в поясничном отделе в переднезаднем направлении увеличиваются мобильность позвоночника и скручивающийся момент.

Поэтому в чистом виде эти способы не могут применяться в лечебном плавании больных сколиозом. Однако кроль – наиболее физически приближён к ходьбе, с него начинается обучение плаванию.

При плоской спине, когда вместо физиологического грудного кифоза у студентов имеется уплощение – лордоз грудного отдела позвоночника, можно ввести в комплекс работу стилем баттерфляй в полгребка без выноса рук из воды.

При сколиозе недопустим стиль «баттерфляй», так как во время толчка соединенными вместе ногами происходит активное сгибание-разгибание в поясничном отделе позвоночника.

При выраженном увеличении грудного кифоза рекомендуется 40 % времени занятий отводить плаванию стилем «брасс» на спине [3; 10].

Подбор индивидуальных программ лечебного плавания

с учетом степени прогрессирования сколиоза

При сколиозе І степени используют только симметричные плавательные упражнения: «брасс на груди» с удлинённой паузой скольжения; «кроль на груди» для ног и проплывание скоростных участков под контролем функциональных проб.

При сколиозе ІІ–ІІІ степени задача коррекции деформации вызывает необходимость применения асимметричных исходных положений. Плавание в позе коррекции после освоения техники «брасс на груди» должно занимать на паре 40–50 % времени, что значительно снимает нагрузку с вогнутой стороны дуги позвоночника [3; 5; 10].

Кроме того, для каждого студента со сколиозом ІІ–ІІІ степени в зависимости от типа сколиоза исходное положение коррекции подбирается строго индивидуально. Так, при грудном типе сколиоза с вершиной на 8–9-м грудном позвонке с целью снижения компрессии с вогнутой стороны дуги применяют асимметричные исходные положения для плечевого пояса: рука с вогнутой стороны сколиоза выносится при плавании вперёд (при стоянии – вверх). При поясничном типе (вершина дуги на 2–3-м поясничных позвонках) и грудопоясничном типе сколиоза (вершина дуги на 12-м грудном или 1-м поясничном позвонках) коррекция дуги возможна с использованием асимметрических исходных положений для тазового пояса: при плавании нога с выпуклой стороны поясничной дуги отводится с фиксацией таза на доске. Комбинированный тип сколиоза с двумя первичными дугами (грудной и поясничной) требует особое внимание уделить коррекции

грудной дуги.

Следует помнить: при заболеваниях позвоночника целесообразно применять стиль плавания «брасс с затяжной паузой скольжения», главная особенность которого состоит в том, что вслед за рабочей фазой (гребком руками и толчком ногами) идёт скольжение. Это приводит к максимальному выпрямлению и вытяжению позвоночника при статическом напряжении мышц туловища. Для достижения лечебного эффекта на каждом отрезке в 25 метров пловец должен находиться в состоянии удлиненного скольжения 8–10 раз. При преодолении на каждом занятии дистанции 700 метров число максимальных «подтягиваний» достигает 300 раз. Это приводит к разгрузке позвоночных дисков, снижению внутридискового давления, коррекции деформаций позвоночника, созданию мышечного корсета, закрепляющего позвоночник в естественно прямом положении или близком к нему, что имеет большое значение для формирования правильной осанки. Плавание стилем «кроль» допустимо только в тренирующем режиме.

При ІV степени сколиоза на первый план выдвигается задача не коррекции деформации, а общее укрепление здоровья, улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В связи с этим используют, как правило, симметричные исходные положения. Особое влияние уделяют дыхательным упражнениям. Вместе с тем для тренировки сердечно-сосудистой системы и повышения силовой выносливости мышц под строгим контролем необходимо вводить индивидуально-дозированное проплывание коротких ско-

ростных отрезков.

Чрезвычайно важно также совершенствовать технику плавания особенно у больных, у которых почти постоянным симптомом является нестабильность позвоночника. Большая разница между углом искривления позвоночника, определяемым по рентгенограмме в положении лёжа и стоя, требует максимального исключения при плавании движений позвоночника в переднезаднем направлении и вращений позвоночника [3; 5; 10].

По физиологическим изменениям, происходящим при плавании в воде и, соответственно, энергозатратам выделены три двигательных режима [4].

1. Щадящий режим ориентирован на начинающих заниматься в плавательном бассейне и не умеющих плавать; предполагает специальный комплекс упражнений. Уделяется внимание выполнению таких упражнений, как расслабление («медуза» на спине и животе), скольжение (растяжение на спине и животе), «поплавок», дыхание с удлиненным выдохом в воду. Для неумеющих плавать целесообразно начать обучение с плавания на спине. Темп плавания – медленный, с максимальным вытяжением позвоночника в момент скольжения.

2. Двигательный режим по тонизирующей методике включает выполнение элементов плавания (скольжение, поочерёдная работа руками и ногами с дощечкой и последующим выходом в воду) и обучению плаванию способом «брасс» с удлиненной паузой скольжения. Для умеющих плавать также показан «брасс» с затяжной паузой скольжения. Занятия проводятся в воде при температуре 26–27 °С.

3. Двигательный режим по тренировочной методике – это плавание брассом с затяжной паузой скольжения, обычным брассом, на спине (брасс или кроль) в полной координации на протяжении всего

занятия.

Примерный порядок использования упражнений

в лечебном плавании при обучении технике плавания

студентов специальной медицинской группы

1. Упражнения порядковые (построение, перестроение в воде).

2. Упражнения дыхательные у бортика в воде.

3. Упражнения подготовительные – плавание брассом на груди.

4. Корригирующие упражнения целенаправленного воздействия [12]:

– активно вытягивающие позвоночник – плавание брассом на груди с максимально удлинённой паузой скольжения;

– в изометрическом режиме в положении коррекции основной дуги сколиоза с асимметричным исходным положением для плечевого или тазового пояса;

– с коррекцией деформации позвоночника в сагиттальной плоскости, коррекцией других деформаций и плоскостопия;

– для развития силы мышц (скоростное плавание, плавание с ластами на ногах или лопатками на руках);

– свободное плавание и игры.

Применение всех видов плавательных упражнений сопровождается постановкой правильного дыхания на суше и в воде, дыхательными упражнениями, дозированным плаванием с задержкой дыхания на вдохе и выдохе, с удлинённым выдохом и совершенствованием

техники плавания.

Специальные

корригирующие упражнения

При подборе упражнений необходимо учитывать форму спины в сагиттальной плоскости (кифоз или лордоз): при плоской спине не рекомендуют плавание на ней, а при кифозе следует больше плавать на спине [3; 5].

При лордозе грудного отдела рекомендуется делать гребок руками брассом ýже обычного или баттерфляем в полгребка без выноса рук из воды. При выраженном лордозе поясничного отдела под живот подкладывают пенопластовую доску.

Все упражнения необходимо разучивать со студентами индивидуально, переходя по мере освоения техник плавания брассом на груди и спине к элементам техники «кроль» и «баттерфляй».

Примерный комплекс корригирующих упражнений с различными лечебными целями при сколиозе разных типов и степеней приведен в табл. 6, 7, 8.

На каждом занятии используют 6–10 упражнений (включая дыхательные упражнения).

Особое внимание придается сохранению позы коррекции при выполнении всех упражнений. Для увеличения экскурсии грудной клетки, диафрагмы, функционального совершенствования основной и вспомогательной дыхательной мускулатуры применяются разнообразные дыхательные упражнения в воде.

В программу дозированного плавания также включается проплывание отрезков с повышенной скоростью и ныряние (скольжение)

в длину.

На каждом занятии используют 8–10 упражнений, среди которых выдохи в воду; при хорошей технике по показаниям включают скоростное плавание на 25–100 м.

На каждом занятии используют 8–10 упражнений, среди которых выдохи в воду. С целью тренировки силы и выносливости при хорошей технике плавания включают скоростное плавание (25–100 м).

Примерный комплекс упражнений лечебного плавания при грудном сколиозе I степени

Источник