Сердечные гликозиды. Растения, содержащие сердечные гликозиды

» data-shape=»round» data-use-links data-color-scheme=»normal» data-direction=»horizontal» data-services=»messenger,vkontakte,facebook,odnoklassniki,telegram,twitter,viber,whatsapp,moimir,lj,blogger»>

Сердечные гликозиды. Растения, содержащие сердечные гликозиды

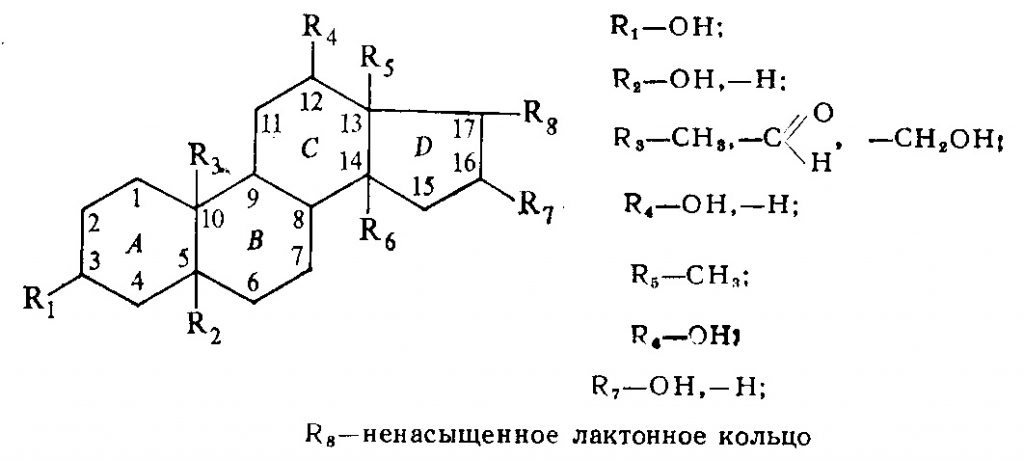

Сердечные гликозиды – гликозиды, агликоны которых являются производными циклопентанпергидрофенантрена, содержащие в положении 17 ненасыщенное лактонное кольцо и обладающие кардиотоническим действием. Общая структура сердечных гликозидов имеет следующий вид:

Сердечные гликозиды. История

Первое научное упоминание о том, что некоторые растения обладают стимулирующим действием на работу сердца, принадлежит Уайтерингу (1785 г). Этот эффект он обнаружил, изучая действие листьев наперстянки. В 1856 г появилась работа доктора Кирка о том, что кардиотоническим действием обладает так называемый “стрельный яд”, получаемый некоторыми африканскими племенами из строфанта и использующийся ими для смазывания наконечников стрел при охоте.

В 1865 г профессор Петербургской медико-хирургической академии Пеликан провел глубокое фармакологическое исследование “стрельного яда” из строфанта и подтвердил его избирательное действие на сердечную мышцу. Через 7 лет после этого Фразер выделил из строфанта индивидуальное биологически активное соединение и показал его гликозидную структуру, но подробно расшифровать химическую структуру сердечного гликозида из строфанта удалось только в 1937 г.

Первыми растениями отечественной флоры, в которых были обнаружены кардиотонические вещества, явились горицвет весенний и ландыш майский (1860-1861 гг). Однако химическая структура биологически активных соединений из этих растений была расшифрована только в 1960 г. группой ученых под руководством Д.Г. Колесникова.

Следует отметить, что с момента открытия сердечных гликозидов и по настоящее время ассортимент растений, содержащих сердечные гликозиды и использующихся в медицинской практике, почти не изменился. В то же время сердечные гликозиды, как лекарственные вещества, не имеют себе равных синтетических заменителей и растения служат единственным источником их получения. Почти в 80% случаев при лечении сердечно-сосудистых заболеваний используют препараты растительного происхождения.

Сердечные гликозиды. Эффекты

Основным эффектом сердечных гликозидов является их избирательное действие на сердце. Под их влиянием изменяется целый ряд параметров функционирования сердечной мышцы.

Важнейшими кардиальными эффектами являются следующие.

- Положительный инотропный эффект – систола становится более короткой и мощной. При этом важным обстоятельством является то, что усиление работы сердца происходит без увеличения потребления кислорода сердечной мышцей.

- Отрицательный хронотропный эффект – урежаются сердечные сокращения (удлиняется диастола). Сочетание мощной систолы и удлиненной диастолы создает экономный режим работы сердца и способствует восстановлению энергетических ресурсов в миокарде.

- Отрицательное дромотропное действие – прямое торможение скорости проведения импульсов в сердечной мышце, а рефрактерный период увеличивается. При этом в больших дозах сердечные гликозиды могут вызвать предсердно-желудочковый блок.

- Положительное батмотропное действие – в зависимости от дозы сердечные гликозиды либо повышают возбудимость отдельных участков миокарда (дозы, близкие к терапевтическим), либо угнетают.

- Повышение автоматизма работы сердца – приводит к образованию эктопических дополнительных очагов возбуждения, генерирующих импульсы не зависимо от главного водителя ритма – синусового узла. При этом возникают нарушения ритма сердечной деятельности (экстрасистолы).

Сердечные гликозиды. Распространение в растительном мире.

Растения, содержащие сердечные гликозиды, немногочисленны: из 434 семейств цветковых растений, произрастающих на Земле, кардиотонические вещества обнаружены только в 15 семействах. Из 160 семейств флоры СНГ – только в 9 семействах. Несмотря на то, что выделены и изучены около 400 различных сердечных гликозидов, в медицинской практике используется их небольшая часть – около 12. Преимущественным содержанием сердечных гликозидов отличаются семейства Liliaceae, Ranunculaceae, Apocinaceae, Scrophulariaceae.

Сердечные гликозиды находятся в растворенном виде в клеточном соке листьев, семян и т.д.

Биогенез сердечных гликозидов. Биогенетическим предшественником кардиотонических гликозидов является сквален (см. Биогенез терпеноидов»), который образуется путем соединения «хвост к хвосту» двух молекул фарнезилпирофосфата

Сердечные гликозиды. Классификация.

Существуют несколько видов классификаций сердечных гликозидов, основанных на следующих принципах:

1. Строение лактонного кольца у С-17. В зависимости от строения лактонного кольца различают группу карденолидов – у С-17 содержится альфа, бета-ненасыщенный пятичленный лактон; и группу буфадиенолидов, имеющую шестичленное дважды ненасыщенное лактонное кольцо:

Большинство растений, продуцирующих сердечные гликозиды, содержат карденолиды. Из 400 известных сердечных гликозидов около 380 карденолиды. Разумеется, они же в большей степени используются в медицинской практике.

2. Конформационные особенности строения стероидного скелета. Кольца А и В стероидного скелета могут иметь как цис- так и транс-сочленения. Кольца В и С всегда имеют только транс-сочленение, а кольца С и D – только цис-сочленение. Следовательно, сердечные гликозиды в зависимости от типа сочленения колец А и В могут разделяться на транс-А/В-ряд (или ряд холестана) и цис-А/В-ряд (ряд копростана). Фармакологической активностью обладают сердечные гликозиды только копростанового ряда.

3. Структура заместителей в положении С-10 (R3) стероидного скелета. В зависимости от характера заместителей у С-10 сердечные гликозиды разделяют на группу наперстянки – агликоны в 10-м положении содержат метильный радикал (-СН3); и группу строфанта – в этом положении содержат альдегидную группу (-СНО).

В фармакологическом плане эти две группы различаются тем, что гликозиды группы наперстянки достаточно хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, медленно выводятся из организма и обладают кумулятивным эффектом. Гликозиды группы строфанта наоборот, обладают плохой всасываемостью в желудочно-кишечном тракте, не кумулируют и быстро выводятся из организма.

4. Степень растворимости в воде или липидах. Способность к взаимодействию сердечных гликозидов (точнее, их агликонов) с водой или липидами, является определяющим фактором их фармакологической активности. Это объясняется различной скоростью всасывания соединений в желудочно-кишечном тракте и скоростью фильтрации почками, возможностью образовывать устойчивые комплексы с белками плазмы крови и желчными кислотами, а также некоторыми другими фармакокинетическими особенностями. Растворимость химических веществ в тех или иных средах определяется их степенью полярности.

По этому признаку сердечные гликозиды разделяют на следующие группы:

а). Полярные гликозиды. К этой группе относятся препараты строфанта, ландыша майского, адониса весеннего и желтушника раскидистого. Их агликонами являются строфантидин и его аналоги, имеющие в своей структуре четыре гидрофильные группы, сообщающие агликону достаточно выраженные гидрофильные свойства.

Полярные гликозиды хорошо растворяются в воде, но плохо в липидах. В связи с этим они плохо всасываются слизистой оболочкой желудочно-кишечного тракта (применяют преимущественно парантерально), но легко выводятся через почки. Кардиотонический эффект развивается уже через 5-10 мин. Высокая скорость наступления эффекта объясняется тем, что полярные сердечные гликозиды мало связываются с белками плазмы крови и быстро распределяются в организме. Не кумулируют и обладают наименьшей длительностью действия (до 24 ч).

б). Неполярные сердечные гликозиды. К этой группе относятся гликозиды наперстянки пурпуровой и крупноцветковой. Агликоном является дигитоксигенин, содержащий только две свободные гидрофильные группы.

Эта группа сердечных гликозидов плохо растворима в воде и хорошо – в липидах, поэтому обладает высокой всасываемостью в кишечнике (применяют преимущественно перорально). Кардиотонический эффект наступает через 2-4 ч после приема. Неполярные сердечные гликозиды поступают в печень, выделяются с желчью в кишечник, а затем вновь реабсорбируются (т.н. кишечно-печеночная циркуляция), что значительно увеличивает продолжительность действия препаратов. Неполярные сердечные гликозиды активно связываются с белками плазмы крови и плохо фильтруются через почки. Все это приводит к высокой степени кумуляции в организме и максимальной продолжительности действия (до 10-14 дней).

в). Относительно полярные гликозиды – промежуточные соединения между полярной и неполярной группами. К ним относятся гликозиды наперстянки шерстистой. Агликон дигоксигенин имеет три свободные гидрофильные группы.

Эта группа веществ относительно хорошо растворима как в липидах, так и в воде, поэтому достаточно хорошо всасывается при приеме внутрь, но и хорошо выводится через почки. Способна связываться с белками плазмы крови (но значительно менее активно, чем неполярные гликозиды), следовательно, умеренно кумулировать и действовать до 5-7 дней. Препараты относительно полярных сердечных гликозидов могут применяться как парантерально, так и перорально.

Строение сахарного компонента сердечных гликозидов.

На биологическую активность сердечных гликозидов оказывает влияние не только строение агликона, но и природа углеводного остатка. В большинстве случаев сахарный компонент присоединяется к агликону по месту расположения спиртового гидроксила у С-3, построен линейно и может составлять от одного до пяти монозидов (см. тему «Гликозиды»). Гликозиды с сахарными остатками L-ряда значительно активнее гликозидов с сахарными остатками D-ряда.

Сердечные гликозиды. Физико-химические свойства.

Сердечные гликозиды в основном представляют собой кристаллические вещества, бесцветные, горького вкуса. Имеют фиксированные точку плавления и угол вращения.

Сердечные гликозиды мало растворимы в органических растворителях, но растворимы в смеси хлороформ-спирт; плохо растворимы в воде, но хорошо растворимы в водных растворах этилового или метилового спирта. Растворимость в воде повышается с увеличением длины углеводной цепи.

Агликоны сердечных гликозидов хорошо растворимы в органических растворителях.

Растворы сердечных гликозидов обладают специфической флуоресценцией в УФ свете.

Сердечные гликозиды способны к кислотному, щелочному и ферментативному гидролизу. Условия кислотного гидролиза зависят от строения углеводной цепи: если агликон связан непосредственно с дезоксисахарами (в большинстве соединений к агликону сначала присоединяется дезоксисахар, а терминальной молекулой является глюкоза), то кислотный гидролиз протекает достаточно легко и агликоны не претерпевают деструкции. Если агликон связан с “нормальным” сахаром, то такие гликозиды гидролизуются в жестких условиях и при этом, как правило, происходит разрушение лактонного кольца.

При ферментативном гидролизе происходит ступенчатое отщепление сахарных компонентов и из генуинных (первичных) гликозидов образуются вторичные с более короткой углеводной цепью. Например, первичный гликозид наперстянки пурпурной – пурпуреагликозид А содержит в качестве сахарного компонента углеводную цепь, состоящую из 3 молекул дигитоксозы и 1 терминальной молекулы глюкозы.

При отщеплении молекулы глюкозы в результате ферментативного гидролиза образуется достаточно устойчивое соединение дигитоксин, используемое в качестве лечебного препарата.

Следует отметить, что деструкция сахарного компонента сердечных гликозидов легко протекает в естественных условиях, например, при заготовке и первичной переработке сырья, когда собранное сырье согревается и содержащиеся в нем ферменты активизируются. В то же время образование вторичных и даже третичных гликозидов из генуинных – далеко не всегда желаемый процесс и для его ограничения сушку сырья, содержащего сердечные гликозиды проводят не позднее 1 ч после сбора сырья при температуре 55-60С.

Сердечные гликозиды. Выделение из растительного сырья.

Основная трудность при выделении сердечных гликозидов заключается в их высокой лабильности. В связи с этим все операции по изоляции сердечных гликозидов проводят в строго выдерженном температурном и рН-режиме. Если необходимо получить не нативные, а вторичные гликозиды, то предварительно проводят ферментативный гидролиз.

К числу наиболее удобных и эффективных способов выделения сердечных гликозидов из лекарственного растительного сырья можно отнести следующий.

Навеску суховоздушного сырья обрабатывают 80% этанолом в течение суток при 0-2С и из полученного извлечения спирт удаляют упариванием под вакуумом при температуре не выше 50С. Водное извлечение обрабатывают четыреххлористым углеродом и смесь разделяют на делительной воронке. Органическую фазу отбрасывают, как содержащую сопутствующие вещества (хлорофилл, смолы, каротиноиды и др.), а очищенный от балластных веществ водный экстракт подвергают колоночной хроматографии на силикагеле, используя в качестве элюента смесь хлороформа и изопропилового спирта в соотношении 3:1.

Фракции, содержащие сердечные гликозиды, объединяют и упаривают под вакуумом. Полученный сухой остаток, содержащий сумму сердечных гликозидов, растворяют в 70% этаноле. Индивидуальные сердечные гликозиды можно выделить перекристаллизацией из полученного суммарного извлечения.

Сердечные гликозиды. Качественный анализ.

Для обнаружения сердечных гликозидов используются 3 группы цветных реакций – реакции на сахарный компонент, на стероидное ядро и реакции на лактонный цикл.

1. Реакции с сахарным компонентом. С помощью этих реакций можно определить, относится ли исследуемое вещество к гликозидам, и к какой группе сахаров принадлежит сахарный компонент. Реакции, как правило, проводят после кислотного гидролиза сердечных гликозидов. Наличие образовавшихся “нормальных” моносахаридов определяют с помощью реактива Фелинга или реакцией серебрянного зеркала. Дезоксисахара дают позитивную реакцию Келлер-Килиани – спиртовый раствор сахара в ледяной уксусной кислоте, содержащей следовые количества треххлористого железа, при наслаивании на концентрированную серную кислоту приобретает ярко голубой или сине-зеленый цвет.

Часто качественный анализ сахаров сочетают с предварительной хроматографией гидролизата на бумаге или пластинках Силуфол. При проявлении хроматограмм анилинфталатом пятна моносахаров приобретают буро-красный цвет.

2. Реакции на стероидный цикл. Реакция Либермана-Бурхарда: сухой остаток очищенного извлечения гликозида растворяют в ледяной уксусной кислоте, прибавляют смесь уксусного ангидрида с концентрированной серной кислотой (50:1) – развивается красно-розовое окрашивание, переходящее в зеленое.

Реакция Розенгейма: сухой остаток очищенного извлечения гликозида растворяют в хлороформе и смешивают с 90% водным раствором трихлоруксусной кислоты. Появляются сменяющие друг друга окраски от розовой до лиловой и интенсивно синей.

3. Реакции на лактонное кольцо. К этому ряду реакций относятся реакция Легаля – с нитропруссидом натрия развивается красное окрашивание; реакция Балье – с пикриновой кислотой развивается оранжевое окрашивание; реакция Раймонда – с м-динитробензолом развивается фиолетовое окрашивание.

Сердечные гликозиды. Количественное определение.

С целью количественного определения сердечных гликозидов в сырье используют физико-химические методы после очистки суммы сердечных гликозидов или выделения индивидуальных веществ; спектрофотометрические, фотоэлектроколориметрические, полярографические, флуориметрические. Часто в качестве предварительного этапа количественного определения используют хроматографию на колонках, бумаге или в тонком слое.

Существенным недостатком вышеперечисленных методов количественного определения сердечных гликозидов является то обстоятельство, что оценка проводится, как правило, по одному из компонентов молекулы гликозида (стероидному циклу или лактонному кольцу), и не учитывается целостность всего соединения, как необходимое условие для проявления стандартной биологической активности.

Действительно, в процессе переработки сырья, его хранения, выделении индивидуальных соединений, химическая структура гликозидов претерпевает некоторые изменения: происходит частичное разрушение лактонного цикла, варьирует длина углеводной цепи и т.д. Следовательно, различные молекулы сердечных гликозидов, содержащиеся в препарате, будут обладать и различной силой фармакологического эффекта. По этой причине дозировать лекарственные формы, содержащие сердечные гликозиды, основываясь только на данных о содержании сердечных гликозидов, полученных вышеуказанными способами, не представляется возможным.

Для препаратов растительного сырья и препаратов, содержащих сердечные гликозиды, обязательным является биологическое тестирование.

В основу биологического метода контроля положено токсическое действие сердечных гликозидов на организм животного, в результате которого наступает систолическая остановка сердца. Биологическая стандартизация проводится на лягушках (наиболее часто), кошках или голубях. Активность оценивают по сравнению со стандартным кристаллическим препаратом и выражают в единицах действия (ЛЕД, КЕД или ГЕД). Одна лягушачья единица действия (ЛЕД) соответствует наименьшей дозе стандартного препарата, вызывающей систолическую остановку сердца стандартной лягушки в течение 1 ч, если испытывают сырье и препараты наперстянки, ландыша и горицвета; или 2 ч, если испытывают сырье и препараты строфанта и желтушника.

На лекарственное растительное сырье, содержащее гликозиды, обязательно указывается валор. Валор сырья – это количество ЕД в 1 г лекарственного растительного сырья.

Биологическая стандартизация сырья и препаратов, содержащих сердечные гликозиды, также не лишена недостатков, и главные из них – дороговизна, высокая трудоемкость и не высокая точность.

Растения и сырье, содержащие сердечные гликозиды

Трава горицвета весеннего (Herba Adonidis vernalis). Горицвет весенний (Adonis vernalis). Лютиковые (Ranunculaceae).

В России распространен на Северном Кавказе, центральных черноземных областях, Поволжье, на Южном Урале, лесостепной части Западной Сибири, в предгорной части Алтая и Кузнецкого Алатау. Растет в лесостепной и степной зонах на светлых полянах, в лиственных лесах – на опушках.

Содержит сердечные гликозиды, главными из которых являются цимарин, адонитоксин и К-строфантин-бета, а также сапонины, фитостерин, спирты.

Заготовку травы горицвета ведут с конца цветения до начала осыпания плодов. Стебли растения срезают выше коричневых чешуй (на высоте 5-10 см от поверхности почвы). Сырье укладывают рыхлым слоем в открытую тару (ящики, плетеные корзины), т.к. в мешках оно быстро чернеет. Необходимо приступить к сушке собранного сырья как можно быстрее. Нельзя выдергивать побеги горицвета, т. к. при этом повреждаются почки возобновления и растение погибает. Примерно на каждые 10 м2 заросли следует оставлять несрезанным один хорошо развитый экземпляр для обсеменения. Заготовку в одном и том же месте проводить не чаще 1 раз в 4 года. Горицвет относится к строго охраняемым растениям, занесен в’’Красную книгу’’. Сбор по лицензиям.

Траву горицвета лучше сушить в сушилках при температуре 40-50ºС. В хорошую погоду можно сушить на открытом воздухе, под навесами или на продуваемых чердаках, раскладывая траву тонким слоем на натянутую сетку, марлю или стеллажи и в первые дни ежедневно переворачивая для обеспечения равномерной сушки. Нельзя сушить траву, связанной в пучки, т.к. при этом она быстро чернеет. Сушку считают законченной, если толстые стебли легко ломаются. После сушки сырье выдерживают 2-3 дня на складе и лишь затем упаковывают.

По характеру действия препараты горицвета занимают промежуточное место между строфантом и наперстянкой. Они оказывают на сердце положительное инотропное, отрицательное хронотропное и отрицательное батмотропное (понижение возбудимости сердечной мышцы) действие. Препаратам адониса по сравнению с другими сердечными гликозидами свойственно более выраженное седативное и диуретическое действие.

Применяют в основном при относительно легких формах хронической недостаточности кровообращения, как средство, успокаивающее ЦНС при вегетососудистых дистониях, неврозах и других заболеваниях, особенно в комбинации с препаратами пустырника и валерианы.

Препараты горицвета могут вызвать диспепсические явления. Их не рекомендуется назначать больным, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритами и энтероколитами.

Рекомендуемая экстемпоральная форма – настой 1:20; 1-50 (по рекомендации врача).

Субстанции, используемые для изготовления препаратов:

1. Настой травы горицвета. Входит в состав препарата “Микстура противоастматическая” (Mixtura antiasthmatica trascovi).

2. Экстракт травы горицвета (адонизид). Выпускаемые препараты – “Адонизид” (Adonisidum), “Адонис” (Adonisum) и “Адонис-бром” (Adonisum-brom). Входит в состав препаратов “Кардиовален” (Cardiovalenum), “Ландышево-валериановые капли с адонизидом” (Tinctura Convallariae et tinctura Valerianae cum adonisido), “Ландышево-валериановые капли с адонизидом и бромидом натрия” (Tinctura Convallariae et tinctura Valerianae cum adonisido et natrii bromido).

Листья ландыша (Folia Convallariae), цветки ландыша (Flores Convallariae), трава ландыша (Herba Convallariae). Ландыш майский (Convallaria majalis), ландыш кавказский (Convallaria transcaucasica), ландыш Кейске (Convallaria Keiskei). Лилейные (Liliaceae).

Ландыш майский распространен в Европейской части России; кавказская разновидность – на Северном Кавказе, Закавказье и Крыму; Кейске – в Забайкалье, Приамурье, Приморье, на Сахалине и Курилах. Встречается во влажных еловых, елово-мелколиственных, изредка в сосновых лесах, по опушкам, лесным полянам, склонам речных долин.

Растение содержит до 20 сердечных гликозидов, главными из которых являются конваллатоксин, конваллатоксол и коваллозид, а также флавоноиды и кумарины. Самая высокая биологическая активность характерна для цветков ландыша.

Сердечные гликозиды ландыша отличаются высокой кардиотонической активностью, быстрым развитием действия и слабо выраженными кумулятивными свойствами.

Флавоноиды ландыша обладают желчегонным и спазмолитическим эффектом.

Галеновые препараты ландыша, в том числе в комбинации с другими препаратами растительного происхождения, применяют как средство, успокаивающее ЦНС, при неврозах сердца и нарушениях сердечной деятельности без нарушения компенсации.

Субстанции, используемые для изготовления препаратов:

1. Сумма сердечных гликозидов из листьев ландыша. Составляет препарат“Коргликон” (Corgliconum).

2. Ландыша настойка. Выпускаемый препарат “Ландыша настойка” (Tinctura Convallariae), входит в состав препаратов “Валерианы, красавки, ландыша, ментола настойка” (Tinctura Valerianae, Belladonnae, Convallariae, mentholi), “Ландышево-валериановые капли” (Tinctura Convallariae et tinctura Valerianae), “Ландышево-валериановые капли с адонизидом” (Tinctura Convallariae et tinctura Valerianae cum adonisido), “Ландышево-валериановые капли с адонизидом и бромидом натрия” (Tinctura Convallariae et tinctura Valerianae cum adonisido et natrii bromido) и др

3. Сумма флавоноидов из травы ландыша. Составляет препарат “Конвафлавин” (Convaflavinum).

Листья наперстянки (Folia Digitalis). Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora), наперстянка пурпуровая (Digitalis purpurea). Норичниковые (Scrofulariaceae).

Наперстянка пурпуровая культивируется на Украине и Северном Кавказе. Наперстянка крупноцветковая произрастает в лиственных и смешанных лесах Урала и в прилегающих к нему районах Западной Сибири, локально на Средневолжской возвышенности, Северном Кавказе, Карпатах, в предгорьях Урала и Алтая.

Основными действующими веществами наперстянки пурпурной являются пурпуреагликозиды А и В. Наперстянка крупноцветковая в качестве основного действующего компонента содержит ланатозид А, отличающегося от пурпурегликозида А тем, что вместо одной молекулы дигитоксозы, присутствует цимароза.

В результате влияния гликозидов наперстянки на миокард увеличивается ударный объем сердца, ускоряется кровоток, снижается венозное давление. Вследствие улучшения гемодинамики и расширения почечных сосудов значительно увеличивается диурез, что приводит к уменьшению отеков.

Препараты наперстянки обладают наиболее сильным кардиотоническим эффектом, действуют длительно, обладают выраженными кумулятивными свойствами, хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте.

Применяют при хронической сердечной недостаточности различной этиологии, разных формах тахиаритмии.

Субстанции, используемые для изготовления препаратов:

1. Порошок листьев наперстянки пурпуровой. Составляет препарат “Листья наперстянки пурпуровой в порошке” (Pulvis foliorum Digitalis).

2. Экстракт листьев наперстянки пурпуровой. Составляет препарат “Кордигид” (Cordigitum).

3. Вторичный гликозид наперстянок пурпуровой, крупноцветковой или шерстистой. Составляет препарат “Дигитоксин” (Digitoxinum).

Листья наперстянки шерстистой (Folia Digitalis lanatae). Наперстянка шерстистая (Digitalis lanata). Норичниковые (Scrophulariaceae).

Культивируется. В диком виде изредка встречается в Закарпатье и Молдавии.

Фармакологический эффект обеспечивают сердечные гликозиды – ланатозиды А, В и С. Эти первичные гликозиды под действием ферментов отщепляют глюкозу и ацетильную группу и превращаются во вторичные, более стойкие гликозиды – дигитоксин, гитоксин и дигоксин.

Препараты относятся к достаточно быстродействующим сердечным гликозидам и, в отличие от предыдущих, обладают менее выраженными кумулятивными свойствами. Препараты наперстянки шерстистой применяют как при острой, так и при хронической сердечной недостаточности.

Субстанции, используемые для изготовления препаратов:

Сумма сердечных гликозидов наперстянки шерстистой. Составляет препарат “Лантозид” (Lantosidum).

Первичный гликозид наперстянки шерстистой – ланатозид С. Входит в состав препаратов “Изоланид” (Isolanidum), “Целанид” (Celanidum), “Ланатозид” (Lanatosidum) и “Цедигалан” (Cedigalan).

Вторичные гликозиды наперстянки шерстистой. Входят в состав препаратов “Дигитоксин” (Digitoxinum) и “Дигоксин” (Digoxinum).

Семена строфанта (Semina Strophanthi). Строфант Комбе (Strophanthus kombe). Кутровые (Apocynaceae).

Травянистая лиана, произрастающая во влажных тропических лесах Восточной Африки.

Сырье содержит карденолиды, производные строфантидина – К-строфантозид, К-строфантин-, цимарин.

Сердечные гликозиды семян строфанта относятся к типичным «полярным» гликозидам. Характеризуются быстротой, высокой эффективностью и малой продолжительностью действия.

Применяют при острой сердечно-сосудистой недостаточности, при тяжелых формах хронической недостаточности кровообращения II и III стадии, особенно при неэффективности лечения препаратами наперстянки.

Субстанции, используемые для изготовления препаратов:

Смесь сердечных гликозидов из семян строфонта. Используется для производства препарата «Строфантин К» (Strophanthinum K).

Строфантидина ацетат (ацетилированный строфантин). Составляет препарат «Строфантидина ацетат» (Strophanthidini acetas).

Трава желтушника раскидистого свежая (Herba Erysymi diffusi recens). Желтушник раскидистый (Erysymum diffusum). Крестоцветные (Brassicaceae).

В диком виде желтушник раскидистый распространен в Средней Азии, в степных районах Сибири, в южных районах Европейской части России. Культивируется на Украине и в Краснодарском крае.

Содержит сердечные гликозиды группы строфанта – эризимин и эризимозид.

Применяют при ревматических пороках сердца, кардиосклерозе, стонокардии, вегетативных неврозах.

Субстанция, используемая для изготовления препарата:

Сок травы желтушника раскидистого свежей. Входит в состав препарата “Кардиовален” (Cardiovalenum).

Источник