Болезни крыжовника

Болезни крыжовника

Антракноз. Поражает главным образом листья, реже черенки, молодые побеги, плодоножки и ягоды; на листьях образуются мелкие бурые пятна, листовая пластинка, закручивается вверх, листья засыхают и опадают, приводя к резкому снижению урожая будущего года. При сильном поражении основная масса листьев может осыпаться уже к концу августа, приведя к образованию побегов второй генерации, которые не успевают вызреть. Результат – вымерзание почек и целых побегов.

Методы борьбы с болезнями крыжовника. Искореняющие опрыскивание (не полив!) ветвей и почвы под растениями после листопада или ранней весной по спящим почкам концентрированным раствором минеральных удобрений (500 г нитроаммофоски или 400 г хлористого калия, или 500-600 г мочевины, или 1 кг поваренной соли на 10 л воды). Расход рабочего раствора – 1,5 – 2,0 л на куст. Летние опрыскивание от болезней сразу же после цветения, при первых признаках

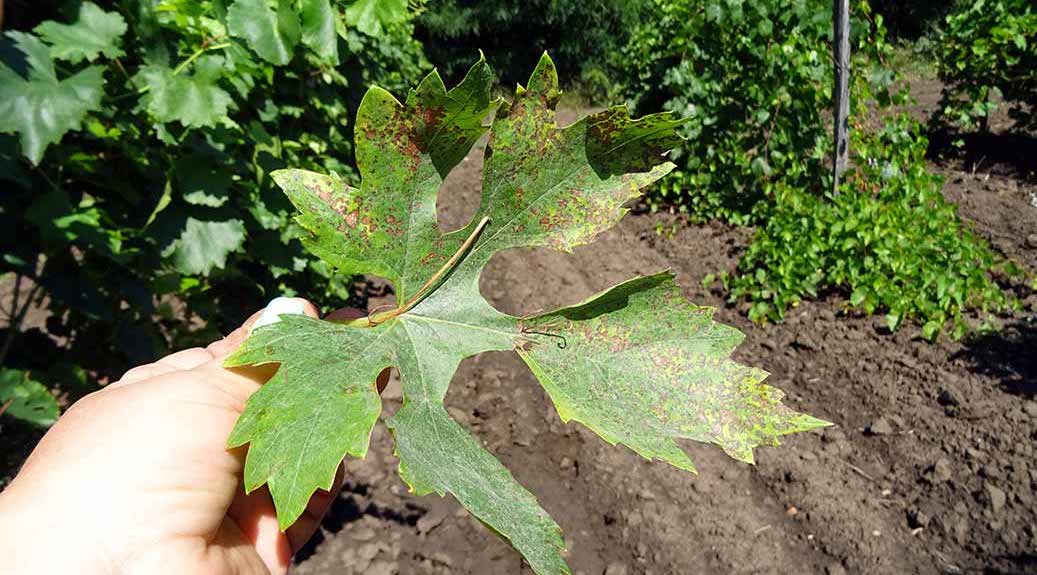

Белая пятнистость листьев (септориоз). Поражает листья, стебли, почки, реже ягоды. На листьях образуются мелкие красно-коричневые округлые или угловатые пятна, ограниченные жилками листа. Затем пятна белеют в центре, а по краям отчетливо выделяется бурая кайма. С обеих сторон листа в центре пятна появляются мелкие черные точки. Листья усыхают и опадают. При сильном поражении почки на побегах не развиваются, побеги часто усыхают, урожайность на следующий год снижается в два-три раза.

Методы борьбы с болезнями крыжовника. Внесения комплекса минеральных удобрений в сочетании с микроэлементами (цинк, медь, марганец, бор). Искореняющие опрыскивания (не полив!), такие же, как против антракноза.

Мучнистая роса (сферотека). Повреждает молодые листья, черешки, верхушки побегов и ягоды: листья скручиваются, темнеют и засыхают, побеги перестают расти, ягоды растрескиваются, покрываются мицелием, засыхают и опадают (даже при незначительном поражении они непригодны для переработки). Восприимчивость к болезни (особенно крыжовника крупноплодных европейских сортов) резко возрастает в засушливый период при дефиците влаги в почве. С возрастом устойчивость крыжовника в мучнистой росе повышается.

Методы борьбы с болезнями крыжовника. Внесение фосфорно-калийных удобрений, избегая избыточных доз азотных. Искореняющие опрыскивание (не полив!) ветвей и почвы под растениями, такие же, как против антракноза. Обработка кустов от болезней горячей водой по снеговой корке (10 л на три-пять кустов). Опрыскивание

Вегетирующие растения обрабатывают только вечером или в пасмурную погоду три-четыре раза с недельным интервалом.

Источник

Симптомы септориоза и методы его лечения

Септориоз – это грибковое заболевание, которое встречается как на культурных, так и на дикорастущих растениях. Из-за характерного оттенка и формы следов его называют бурой или белой пятнистостью. Для борьбы с болезнью применяют народные средства и химические фунгициды.

Краткая характеристика

Возбудителем болезни является грибок рода Septoria. Вид патогена зависит от культуры: например, пшеница поражается S. nodorum и S. graminum, виноград – S. ampelina, смородина и малина – S. ribis, а помидоры – S. lycopersici. Помимо перечисленных растений, септориоз поражает плодовые деревья и комнатные цветы.

Наиболее вредоносны патогены злаков и ягодных кустов. Важные промышленные культуры, такие как ячмень, просо, подсолнечник и соя, также уязвимы к грибкам Septoria. Потери урожая достигают 20-30%, поэтому важно своевременно проводить профилактику и лечение.

Септориоз появляется в посевах при хранении растительных остатков, нарушении правил севооборота, недостатке света и питательных веществ. Грибковые споры способны годами сохраняться в почве, поэтому при наступлении благоприятных условий сразу начинается развитие колонии.

Патогены активно размножаются в теплую влажную погоду. Оптимальная температура для их развития – +15. 25 °C. Пик заболеваемости растений приходится на вторую половину лета.

Симптомы септориоза

Внешние признаки септориоза следующие:

- коричневые, ржавые или серые пятна на поверхности листьев с темной каймой;

- высыхание, бурый цвет пораженных частей растения;

- черные точки на поверхности пятен на верхней части листьев;

- увядание, сморщивание и отмирание побегов и ствола.

На первой стадии болезни на листьях появляются мелкие темные пятнышки, которые постепенно увеличиваются и сливаются. Крупные следы имеют темный ободок и грязно-белую или ржаво-коричневую сердцевину.

На светлом фоне хорошо заметны черные точки – пикниды, которые и являются колониями грибка. Из-за жизнедеятельности патогена растение постоянно выращивает зеленую массу и недополучает питательных веществ. Зараженные листья сморщиваются и опадают, а стебли – сгибаются, сохнут и ломаются. В некоторых случаях инфекция может распространиться на чашелистики и плоды.

При септориозе злаков на листьях, стеблях и колосьях возникают вытянутые пятна желтого и коричневого оттенка. Уменьшение урожая происходит из-за отмирания растений и недоразвития колоса.

На подсолнечнике признаки болезни проявляются сначала на семядолях, а уже затем – на листьях. Пятна имеют коричневый цвет и светлую кайму неправильной формы. На верхней стороне листьев ободок желтый, а на нижней – серый.

По мере развития болезни бурые участки выпадают, оставляя крупные отверстия.

Методы борьбы

Для борьбы с бурой пятнистостью применяют следующие методы:

- агротехнические приемы (севооборот, зяблевая вспашка, лущение и перекапывание почвы);

- уборка сорняков и растительных остатков (опавшей листвы, срезанной травы и др.);

- смазывание срезов плодовых деревьев садовым варом;

- обрезка пораженных побегов с захватом 3-5 см здоровых тканей;

- очистка растения от больных и ближайших к ним здоровых листьев;

- профилактическая и лечебная обработка противогрибковыми средствами (фунгицидами).

Собранные остатки, сорняки и больные листья сжигаются в отдалении от посадок. При возможности больные растения помещаются в карантин.

Народные средства

При обработке участка можно использовать не только химические фунгициды, но и народные средства. Они не токсичны и не накапливаются в плодах и стеблях растений.

Мыльный и солевой раствор

Растворы мыла и соли – это слабые антисептики. При появлении первых мелких пятен можно обработать листья солевым раствором из расчета 1 стакан на 8-10 л воды. Для процедуры можно использовать как каменную, так и йодированную соль.

Приготовленным раствором опрыскивают больные и здоровые растения. В большинстве случаев этот метод применяют для обработки ягодных кустов.

Для получения другого антисептического раствора нужно натереть на крупной терке половину бруска мыла, растворить в 10 л теплой воды и опрыскать посадки.

Средства на основе йода помогают бороться с вредителями, бактериальными и грибковыми болезнями растений. Для приготовления домашнего фунгицида потребуется 8-10 л воды, 1 л нежирного молока и 20-25 капель йода.

Полученное средство используют преимущественно для профилактики. Опрыскивание проводят 1 раз в неделю.

Чеснок

Едкая настойка чеснока способна помочь при любых грибковых инфекциях растений. Для приготовления средства потребуется одна головка и несколько молодых побегов овоща. Чеснок нужно раздавить, залить слабым раствором марганцовки и оставить на 2-3 часа. Концентрированный настой растворить в 10 л воды, а затем использовать для опрыскивания кустов и грядок. Обработку повторять каждые 10-14 дней.

Народные средства не способны вылечить развившийся септориоз листьев, но могут замедлить распространение грибков.

Препараты от септориоза

Лечение септориоза проводят противогрибковыми средствами на основе меди и других компонентов. При использовании одного и того же фунгицида патогены становятся устойчивыми к его действию, поэтому агротехники рекомендуют чередовать препараты.

Опрыскивание фунгицидами проводят 3-5 раз за сезон. Обязательна обработка при весенней и осенней подготовке почвы.

Бордоская жидкость

Бордоская жидкость – это смесь растворов медного купороса и извести. Медьсодержащие фунгициды действуют на грибки следующим образом:

- ускоряют окислительные реакции;

- препятствуют дыхательному циклу;

- взаимодействуют с ферментами и аминокислотами, провоцируя свертывание клеточных белков;

- подавляют активность спор.

В отличие от системных фунгицидов, медные растворы практически не вызывают резистентности у патогенов, но имеют короткий срок действия (не более 7-10 дней).

Для приготовления 1% бордосской жидкости потребуется по 100 г медного купороса и негашеной извести. Первое вещество высыпают в неметаллическую емкость и разводят в 5 л горячей воды, а второе – в 5 л воды в любой посуде. После этого медьсодержащий раствор вливают в известковое молоко, постоянно помешивая.

До цветения плодовые деревья и кусты обрабатывают 3%-м препаратом, а после появления первых бутонов – 1%-м.

Хом, как и бордоская жидкость, является медьсодержащим фунгицидом. Действующее вещество препарата – это хлорная окись меди. Это средство разрешено применять в течение всего вегетационного периода, исключая время цветения растений. Опрыскивание цветов наносит вред насекомым-опылителям.

Для профилактики и лечения септориоза нужно развести 30 г препарата в 10 л воды. Действие раствора продолжается в течение 2-3 недель. За 3 недели до снятия урожая обработки прекращают, поскольку фунгицид накапливается в плодах.

Близкие по составу аналоги препарата – Оксихом, Куприкол.

Ревус

Препарат Ревус включает 2 фунгицидных вещества: мандипропамид и дифеноконазол. Первый компонент тормозит образование спор, а второй – останавливает рост мицелия. Средство совместимо с другими фунгицидами и инсектицидами.

Ревус выпускается в виде концентрированного раствора. Для приготовления рабочей смеси потребуется 10-12 мл препарата и 10 л воды.

Действие препарата продолжается до 2-х недель. Он проникает внутрь растения, поэтому способен защищать молодые листья. Обработки прекращают за 1-2 недели до сбора плодов.

Акробат МЦ

Акробат МЦ – это комплексный препарат системно-контактного действия. В его состав входят 2 активных компонента: манкоцеб и диметоморф. Средство применяют для опрыскивания овощных грядок, ягодных кустов и виноградников. Растения опрыскивают в течение всего периода вегетации. Первая обработка проводится в начале весны, а последующие – с перерывом в 2-3 недели.

Для приготовления раствора берут 15-20 г препарата и 10 л воды. Норма расхода зависит от вида культуры.

Фундазол

Фундазол относится к группе системных фунгицидов. Его действующим веществом является бензимидазол беномил, который нарушает процесс воспроизводства грибков и проникает во все ткани растения, защищая его от заражения.

Для приготовления смеси нужно растворить 10 г препарата в 10 л воды. В зависимости от типа культуры обработку проводят после появления признаков болезни, до цветения, при подготовке почвы или после сбора урожая. При протравливании семян применяются более концентрированные растворы.

Другие средства

Для борьбы с грибковой инфекцией применяются также:

Профилактика поражения растений

Чтобы предупредить септориоз растений, необходимо:

- вносить минеральные удобрения, особенно азотсодержащие;

- протравливать посадочный материал антисептиками и фунгицидами;

- выращивать сорта растений, устойчивые к грибкам Septoria (яблони «Жигулевское», груши «Зимняя деканка», томаты «Платус» и др.);

- обеззараживать садовый инвентарь, а при выращивании культур в теплицах – и помещение парника;

- высаживать кусты и деревья на участках с хорошей освещенностью;

- отдалять посадки уязвимых к септориозу растений от культур, которые легко поражаются патогеном (яблонь, груш, крыжовника и др.);

- прореживать посевы;

- обеспечивать достаточный уровень увлажненности почвы;

- регулярно рыхлить грунт, улучшая аэрацию корней.

Во избежание заражения комнатных растений в летнее время их нежелательно выносить на улицу или открытый балкон.

Источник