Вересковые

- Andromedaceae DC. ex Schnizl.

- Arbutaceae Bromhead

- Arctostaphylaceae J.Agardh

- Azaleaceae Vest

- Diplarchaceae Klotzsch

- Empetraceae Hook. & Lindl., nom. cons.

- Epacridaceae R.Br., nom. cons.

- Hypopityaceae Klotzsch

- Kalmiaceae Durande, nom. inval.

- Ledaceae J.F.Gmel.

- Menziesiaceae Klotzsch

- Monotropaceae Nutt., nom. cons.

- Prionotaceae Hutch.

- Pyrolaceae Lindl., nom. cons.

- Rhododendraceae Juss.

- Rhodoraceae Vent.

- Siphonandraceae Klotzsch, nom. inval.

- Stypheliaceae Horan.

- Vacciniaceae DC. ex Perleb, nom. cons.

Ве́ресковые (лат. Ericaceae ) — семейство двудольных растений порядка Верескоцветные. Общее число родов — более ста двадцати, число видов — более четырёх тысяч [3] . Растения этого семейства распространены по всему земному шару (в тропиках — обычно в горах), не встречаясь лишь в степях и пустынях.

Содержание

Общая информация

Представители семейства растут на кислых почвах, щелочных же почв, как правило, не переносят. Эта особенность связана с тем, что почти для всех вересковых характерен симбиоз с грибами в форме микоризы: корни растений оплетены грибными нитями — растения получают от грибов вещества из перегноя, грибы же получают взамен вещества, вырабатываемые растениями, при этом грибам для нормального развития требуется именно кислая среда.

Особое место среди вересковых занимают два наиболее обширных рода — Рододендрон и Эрика, каждый из которых объединяет более восьмисот видов [4] . Ещё один обширный род — Вакциниум (более четырёхсот видов [4] ). Суммарное число видов в этих трёх родах составляет более половины от общего числа видов в семействе.

Вересковые наиболее близки к семействам Актинидиевые и Чайные. С последними вересковые особенно сходны по морфологии вегетативных органов и анатомическим особенностям древесины; кроме того, у некоторых представителей чайных, как и у большинства вересковых, лепестки срастаются при основании, а пыльники вскрываются короткими щелями [5] .

Экология

Наилучшее развитие вересковых наблюдается в местах с кислыми почвами и достаточным количеством влаги. В таких условиях растения нередко образуют сплошные заросли: примером могут служить вересковые пустоши в равнинах Европы, клюква и голубика на сфагновых болотах, черника в субальпийском поясе Карпат, виды рододендрона в широколиственных лесах Западного Кавказа [5] .

Биологическое описание

Вересковые — большей часть полукустарники, кустарнички и кустарники, иногда — небольшие деревья, иногда — многолетние травы (среди которые встречаются и сапрофиты). Изредка встречаются эпифиты (например, некоторые виды вакциниума).

Листья обычно очерёдные, реже супротивные или мутовчатые, цельные, лишённые прилистников. Могут быть трёх типов:

- плоские, относительно широкие, кожистые (например, у представителей родов вакциниум, рододендрон, подбел);

- заострённые, игольчатые (как у водяники);

- мелкие, линейные, с бороздкой на нижней стороне, в которой расположены устьица (вереск, эрика и др.) [5] .

Листья последнего типа присущи растениям из семейства Вересковые с так называемым «эрикоидным обликом» (по названию эрики, типового рода семейства), суть которого — в деревянистых побегах, покрытых мелкими кожистыми листьями (такой облик присущ и некоторым растениям, не относящимся к этому семейству).

Листья вересковых, как правило, приспособлены к уменьшению потери воды и поэтому часто покрыты мощной кутикулой, волосками, имеют подвёрнутый край и погружённые устьица. У болотных вересковых такое строение листьев, по последним данным, объясняется реакцией на недостаток азотистых соединений [6] .

Цветки обычно обоеполые, но встречаются также и однополые.

Цветки у большинства представителей семейства актиноморфные (то есть через них можно провести несколько плоскостей симметрии), но встречаются исключения: к примеру, среди рододендронов нередки виды с зигоморфными цветками (то есть через них можно провести только одну плоскость симметрии).

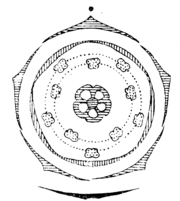

Околоцветник двойной; наиболее распространён пятичленный план цветка, но встречаются также виды с двух-, трёх-, четырёх- и семичленными цветками. Чашечка обычно сростнолистная, но встречаются виды и с раздельнолистной чашечкой; чашечка нередко остаётся при плодах. Венчик обычно спайнолепестный, реже раздельнолепестный, о 4—5 лепестках. Тычинки и лепестки прикреплены к подпестичному нектарному диску. Тычинок обычно десять, в двух кругах, при этом тычинки в наружнем круге противостоят чашелистикам. Тычинки свободны, редко внизу срастаются с венчиком. Оба круга тычинок развиваются одинаково. Тычинки, как правило, снабжены придатками-рычагами, способствующими опылению насекомыми [6] . Пыльники вересковых вскрываются порами; у пыльников обычно имеются придатки в виде рожек. Пыльники обращены внутрь, прикреплены основанием или ниже средины, с растрескивающимися свободными половинками, реже приросшие всей длиной и раскрывающееся на верхушке дырочками или косыми щелями. Завязь 4—5-гнёздная, реже 2—3-гнёздная, у большинства видов верхняя, у некоторых — нижняя (например, у представителей рода Вакциниум), обычно из пяти плодолистиков (их число может составлять от четырёх до десяти). Семязачатки — с двумя интегументами. Число семязачатков различно. Семязачатки могут быть как анатропными, так и кампилотропными. Столбик простой, выходит из выемки в верхушке завязи, длинный, с цельным или слабо лопастным рыльцем. Плацентация — центрально-угловая. [5]

Плоды разнообразного типа: ягоды, костянки, многосемянные коробочки. Семена мелкие, с обильным эндоспермом и цилиндрическим, часто очень маленьким зародышем. Эндотеций отсутствует. [5]

Вересковые на территории России

Большинство вересковых на территории России — кустарнички: это представители родов Вакциниум, Вереск, Водяника, Зимолюбка, Кассиопея, Подбел, Толокнянка. Флора России включает несколько видов кустарников обширного рода Рододендрон, в том числе и виды, которые ранее выделяли в род Багульник. Роды, которые ранее относили к семейству Грушанковые (Pyrolaceae), представлены многолетними травами: Грушанка, Одноцветка, Ортилия.

На черноморском побережье Кавказа можно встретить единственное дерево из семейства Вересковые на территории России: представителя рода Земляничное дерево Arbutus andrachne — Арбутус мелкоплодный, или Земляничник красный. [5]

Химический состав

Листья вересковых нередко содержат эфирные масла, из-за этого обладают своеобразным запахом. Это относится, к примеру, к растениям из рода Рододендрон — особенно к тем, которые ранее относили к роду Багульник.

Многие виды вересковых содержат гликозид андромедотоксин, который может стать причиной существенного снижения у человека кровяного давления, головокружения, рвоты и диареи.

Растения из рода Гаультерия содержат метилсалицилат, сходный по действию с аспирином. [7]

Некоторые виды (к примеру, из родов Вакциниум и Рододендрон) содержат дубильные вещества.

Использование

Среди вересковых хозяйственное значение имеют только некоторые виды из рода Вакциниум со съедобными плодами: брусника, голубика обыкновенная, клюква крупноплодная, клюква обыкновенная и черника обыкновенная. Ягоды этих растений съедобны как в сыром, так и в переработанном виде; из них готовят варенье, джем, сироп, вино. Некоторые виды (бруснику, клюкву обыкновенную и клюкву крупноплодную) выращивают в промышленном масштабе на специальных плантациях.

Традиционное использование вересковых связано с лекарственными свойствами некоторых видов.

Некоторые вересковые — хорошие медоносы.

Представители примерно двадцати родов используются в качестве декоративных растений: их ценят и за красивые цветки, и за декоративную окраску листвы. Наиболее широко распространены в садоводстве сорта рододендрона, а также вереска, пиериса, подбела и эрики. Поскольку имеются очень морозостойкие виды декоративных вересковых, вересковый сад можно организовать в регионах практически с любым, даже с весьма холодным, климатом.

Классификация

Таксономия

В семействе, согласно современным представлениям, более ста двадцати родов и более четырёх тысяч видов [3] . Ранее семейство понимались в более узком смысле, но по результатам генетических исследования, проводимых APG, к вересковым были отнесены роды, до этого выделявшиеся в самостоятельные семейства Водяниковые (Empetraceae), Эпакрисовые (Epacridaceae), Подъельниковые, или Вертляницевые (Monotropaceae), Прионотесовые (Prionotaceae) и Грушанковые (Pyrolaceae).

• Список составлен по данным сайтов Angiosperm Phylogeny Website [8] и Germplasm Resources Information Network (GRIN) [9] .

• Возможна прямая и обратная сортировка по всем колонкам.

• В конце последней колонки приведена ссылка на персональную страницу таксона на сайте GRIN.

• При сортировке научных названий родов знак гибридного происхождения (×) не учитывается.

Источник

Семейство вересковые лекарственные растения

Роды рододендрон (Rhododendron L.) и эрика (Erica L.) относятся к семейству вересковые (Ericaceae D.C.), куда входят более 1000 видов и около 12000 сортов [1]. По своим свойствам рододендроны являются одними из наиболее декоративных кустарников во всем мире. По срокам цветения рододендроны можно разделить на несколько групп: раннецветущие (апрель); когда другие растения пребывают еще в состоянии начала вегетации; среднецветущие (май — начало июня), которые не менее декоративны при цветении. Вместе с тем, представители этого семейства недостаточно широко введены в культуру Центрального Черноземья. Интродукция представителей семейства вересковых на базе ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского госуниверситета начата еще в 70-е годы. В настоящее время на территории сада произрастают цветущие и плодоносящие 30-летние растения рододендрона желтого (Rh. lúteum Sweet), рододендрона японского (Rh. japonicum (Gray) Suringar), рододендрона Ледебура (Rh. ledebourii Pojark.) и рододендрона Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii Maxim.). В настоящее время особенное внимание уделяется изучению онтогенеза и морфологии вересковых, но литературные данные о биохимических особенностях этой группы растений в условиях Центрального Черноземья практически отсутствуют.

В связи с этим целью работы являлось изучение биохимических показателей рододендронов в условиях культуры ботанического сада Воронежского госуниверситета.

Материалы и методы исследования

В качестве материала для исследований использовали листья 4 видов рододендронов, а также листья эрики четырехмерной (Erica tetralix L.), произрастающих на территории ботанического сада Воронежского госуниверситета.

Для изучения особенностей видов рододендронов были использованы методы определения активности энзимов и изоферментый анализ в листьях растений. Определение ферментативной активности проводили по Землянухину А.А. [3] и Землянухиной О.А. [4]. Изоферментный анализ по методу Дэвиса в ПААГ [6] осуществляли, используя несколько источников 6. Изучались активности и изозимные спектры ферментов: пероксидазы (ПО; КФ 1.11.17), глюкозо-6-Ф-дегидрогеназы (гл.-6-Ф-ДГ; КФ 1.1.1.49), изоцитратдегидрогеназы (ИДГ; КФ 1.1.1.42), малик-фермента (КФ 1.1.1.39), изоцитратлиазы (ИЦЛ; КФ 4.1.3.1), малатдегидрогеназы (МДГ; КФ 1.1.1.37), NADH-дегидрогеназы (NADH-ДГ; КФ 1.6.99.1), неспецифической 1-эстеразы (ЭСТ; КФ 3.1.1.1) [3]. Все измерения проводили в трех биологических повторностях. В таблице и на рисунках даны значения средних арифметических данных, вычисленных на основании трех измерений.

Результаты исследований и их обсуждение

Одним из способов выявления и оценки генетического разнообразия в природе является измерение активности ферментов, поскольку белки, являясь непосредственным продуктом генной активности, наиболее адекватно отражают изменения в этой структуре. Другим способом служит изоферментный анализ с помощью электрофоретического разделения белков. Почти все животные и растительные клетки в норме аэробны и все органическое «топливо» окисляют полностью до СО2 и Н2О. Говоря о дыхании, мы обычно имеем в виду его физиологический или макроскопический аспект, т.е. процесс поглощения кислорода и выделения СО2 в легких. Биохимики же и цитологи вкладывают в этот термин другой смысл: они рассматривают дыхание на микроскопическом уровне, т.е. интересуются молекулярными механизмами процессов потребления кислорода и образования СО2 в клетке.

Цикл лимонной кислоты, называемый также циклом трикарбоновых кислот или циклом Кребса, является второй стадией клеточного дыхания. На этой стадии ацетильные группы ацетил-КоА расщепляются ферментативным путем с образованием высокоэнергетических атомов водорода и высвобождением СО2, который представляет собой конечный продукт окисления органического топлива. В цикле трикарбоновых кислот на различных регуляторных пунктах функционирует множество ферментов, изучались лишь некоторые из них. Под действием изоцитратдегидрогеназы изоцитрат дегидрируется с образованием 2-оксоглутарата и СО2. Суммарная реакция процесса окисления выглядит так:

Изоцитрат + NADP → 2-оксоглутарат + СО2 + (NADPH) + H + .

Этот тип фермента NADP-зависимый, встречается как в митохондриях, так и в цитозоле, что связано с регуляцией цикла.

Результаты измерения активности фермента представлены на рис. 1.

По величине активности изоцитратдегидрогеназы изучаемые виды семейства вересковые можно разделить на 2 группы: первая, куда входят рододендрон желтый и рододендрон японский, и вторая, включающая рододендрон Ледебура, рододендрон Шлиппенбаха и эрику четырехмерную. В однолетнем возрасте все виды рододендрона, кроме рододендрона Шлиппенбаха (образец №12), обнаруживают значения общей активности фермента, близкие или равные нулю. Однако у рододендронов желтого и японского в возрасте 5-7 лет активность фермента начинает расти, достигая максимума у первого (0,305 ФЕ/мл) и продолжающего подъем активности вплоть до 30 летнего возраста у рододендрона японского (0,231 ФЕ/мл). Активность фермента у рододендрона Ледебура и рододендрона Шлиппенбаха характеризуется низкими значениями и практически не зависит от возраста растения. Общая активность изоцитратдегидрогеназы эрики в возрасте 1-2 года близка к нулю. Проводилось исследование и других ферментов цикла трикарбоновых кислот, а именно: малик-фермента (КФ 1.1.1.39) и малатдегидрогеназы (МДГ; КФ 1.1.1.37). Малик-фермент имеет митохондриальную локализацию, хотя и встречается в цитозоле. Обнаруживается обычно во всех растительных тканях, где протекают интенсивные биосинтетические и энергетические процессы, например, в листьях. Однако результаты исследований не показали видимой активности фермента ни у одного из исследованных видов. Что же касается активности малатдегидрогеназы, то ее активность наблюдается лишь в растениях эрики 2-летнего возраста (0,021 ФЕ/мл). Возможно, это объясняется тем, что концентрация пула малата в цикле трикарбоновых кислот рододендронов достаточно велика, поэтому необходимость функционирования данных ферментов отпадает.

Распределение общей активности ИДГ разных видов и возрастов растений рододендрона и эрики. Обозначения: № 1-5 — рододендрон желтый; № 6-8 — рододендрон японский; № 9-11 — рододендрон Ледебура; № 12-15 — рододендрон Шлиппенбаха; № 16-17 — эрика четырехмерная; № 1, 6, 9, 12, 16 — возраст 1 год; № 17 — 2 года; № 2, 10, 13 — 3 года; № 4, 7, 14 — 7 лет; № 5, 8, 11, 15 — 30 лет

У растений и некоторых микроорганизмов ацетильные группы часто служат не только высокоэнергетическим «топливом», но и источником метаболитов, из которых строятся углеродные скелеты углеводов. В таких клетках действует модификация цикла трикарбоновых кислот, называемая глиоксилатным циклом. В глиоксилатном цикле ацетил-КоА взаимодействует с оксалоацетатом, в результате чего образуется цитрат. Однако расщепление изоцитрата происходит не в обычной изоцитратдегидрогеназной реакции, как в цикле трикарбоновых кислот, а под действием фермента изоцитратлиазы с образованием сукцината и глиоксилата. Цикл распространен среди масличных растений и растений, накапливающих оксалаты. Активность изоцитратлиазы в листьях рододендронов хотя и низкая, но измеряемая, результаты представлены на рис. 2.

Хотя листья рододендронов содержат эфирные масла, о чем свидетельствует сильный запах растений, однако значительных различий в активности изоцитратлиазы не обнаружено. Возможно, низкая активность фермента связана с индивидуальными особенностями семейства, но вероятно также снижение его активности в связи с осенним сезоном. Рододендроны относятся к С3-растениям, поэтому осенью происходит замедление фотосинтеза и, в общем, снижение процессов дыхания.

Рододендроны оказались малоинформативны и с точки зрения изоферментных спектров. Во-первых, все растительные экстракты, кроме рододендрона Ледебура, содержали слизеподобные вещества, возможно, в связи с высоким содержанием дубильных веществ, которые препятствовали нормальному разделению макромолекул. Во-вторых, низкие значения активности измеряемых ферментов не привели к их концентрации в ходе электрофореза. Ферментативной активности глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, являющейся первым ферментом пентозо-фосфатного пути, не обнаружено. Это свидетельствует как о слабом биосинтезе жирных кислот в листьях рододендронов, так и о хорошей приспособленности растений к почвам ботанического сада. Измерение активности пероксидазы, широко распространенного фермента среди практически всех растений, дало отрицательный результат. Однако общая активность энзима у эрики показала значительные величины пероксидазной активности: 0.380 ФЕ/мл у однолетнего экземпляра и 0,523 ФЕ/мл у двулетнего.

Рис. 2. Зависимость общей активности изоцитратлиазы от вида и возраста растений рода рододендрон. Обозначения: № 1-5 — рододендрон желтый; № 6-8 — рододендрон японский; № 9-11 — рододендрон Ледебура; № 12-15 — рододендрон Шлиппенбаха; № 16-17 — эрика четырехмерная; № 1, 6, 9, 12, 16 — возраст 1 год; № 17 — 2 года; № 2, 10, 13 — 3 года; № 4, 7, 14 — 7 лет; № 5, 8, 11, 15 — 30 лет

Дыхание растений происходит с запасанием энергии (цикл трикарбоновых кислот) и без него. Второй тип окисления называется свободным дыханием, происходящим в митохондриях. Он обуславливает адаптацию к изменению температурных условий, состава атмосферы, светового режима и других параметров. За функционирование свободного дыхания отвечает фермент NADH-дегидрогеназа, сосредоточенный в митохондриях. Наши исследования показали, что активность этого фермента колеблется в широких пределах у рододендронов (от 0 до 0,358 ФЕ/мл в зависимости от вида и возраста) и практически равна нулю у эрики (таблица).

Возможно, данный фермент у рододендронов берет на себя функцию отсутствующей пероксидазы и позволяет растениям адаптироваться при интродукции в условиях Центрального Черноземья. Но результаты исследований неоднозначны: у рододендрона Ледебура и рододендрона Шлиппенбаха наибольшее значение активности фермента отмечено у трехлетних экземпляров, у рододендрона желтого — увеличение с возрастом, у рододендрона японского — снижение показателя.

Таким образом, изучение ферментативной активности изоцитратдегидрогеназы позволяет разделить исследуемые виды на две группы по изменению способа клеточного дыхания в цикле лимонной кислоты. У первой, в которую входит рододендрон желтый и рододендрон японский, в онтогенезе происходит рост активности фермента, а у второй ее уровень остается постоянным на минимальном (рододендрон Ледебура и рододендрон Шлиппенбаха) или нулевом уровне (эрика). За адаптивные процессы у рододендронов отвечает фермент NADH-дегидрогеназа, в отличие от других растений, где роль стрессорного энзима берет на себя пероксидаза. Активность изоцитратлиазы увеличивается пропорционально возрасту у рододендрона Ледебура, уменьшается — у рододендрона Шлиппенбаха, у 3-, 5-, 30-летних экземпляров рододендрона желтого и рододендрона японского остается практически на одном уровне. Наибольшее значение — у рододендрона желтого (7 лет). Результаты исследований свидетельствуют о стабилизации биохимических показателей к 3-7-летнему возрасту у разных видов рододендронов и об увеличении адаптации растений.

Общая активность NADH-дегидрогеназы у разных представителей семейства вересковых (обозначения как на рис. 1 и 2)

Источник