- Лопух

- Как и где растет

- Химический состав

- Полезные свойства

- Противопоказания к применению

- Применение в народной медицине

- При заболеваниях пищеварительного тракта

- При почечных патологиях

- При онкологических заболеваниях

- Средства из лопуха

- Отвар

- Холодный настой

- Сок из корней

- Применение в косметологии

- Выводы

- Клинический случай нефропатии обусловленной приемом репешка обыкновенного (agrimonia eupatoria)

Лопух

Но лопух — это не только широко распространенный сорняк: это целебное растение, которое с незапамятных времен применяют травники для исцеления многих кожных недугов и заболеваний внутренних органов.

Как и где растет

В России наиболее распространенными являются два вида лопуха — большой и войлочный. Растут они практически повсеместно: часто их можно увидеть на берегах рек, вдоль дорог, на огородах и лесных полянах. Любят они также места скопления органических отходов (свалки, навозные кучи).

Чтобы вместо пользы заготовленные растения не нанесли вреда здоровью, при сборе сырья (корней, листьев, плодов) лопуха необходимо тщательно выбирать места его сбора. Они должны находиться вдали от свалок, оживленных дорог, сельскохозяйственных угодий и животноводческих комплексов.

Основным заготавливаемым сырьем этого растения являются его корни. Корни годовалого лопуха считаются самыми полезными. Собирать их рекомендуется перед зимней спячкой — в сентябре-октябре. Именно в это время в корнях содержится максимально возможная концентрация полезных веществ. Листья лопуха собирают в период с июля по сентябрь, когда они наиболее сочные и мясистые, а плоды — в июле-августе, то есть, по мере их созревания.

Корни репейника очищают от земли, моют и нарезают на кусочки по 10-15 см в длину. Для сушки их раскладывают тонким слоем на плотном листе бумаги в сухом, но хорошо проветриваемом помещении.

Листья и плоды сушат в подвешенном состоянии, избегая попадания на них солнечных лучей. Сухие корни хранят в сухих прохладных помещениях в течение 5 лет, листья и плоды — до 1 года (до следующей заготовки).

Химический состав

В семенах этого растения сконцентрировано много жирных кислот и лигнанового гликозида арктиина (элеутерозида F). Это вещество проявляет выраженные антибактериальные и гипогликемические свойства.

Химический состав различных частей лопуха значительно отличается, но наиболее богатой на полезные вещества частью репейника являются корни. В свежих корнях годовалого лопуха содержится до 18 г углеводов (из них 3 г пищевых волокон), 1,5-1,6 г белков и до 0,2 г жиров. Калорийность 100 г сырых корней репейника составляет 72-75 ккал.

В корнях лопуха в значительных количествах содержится:

- инулин;

- жирные кислоты;

- фитостерины;

- эфирные масла;

- смолы;

- дубильные вещества;

- горечи;

- витамины;

- минералы;

- слизи.

Жирные кислоты, среди которых наибольшее количество составляют стеариновая и пальмитиновая, участвуют в синтезе клеточных мембран и основных веществ соединительной ткани — гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина.

Фитостерины лопуха (стигмастерин, ситостерин) играют роль антагонистов животного холестерина, препятствуя его отложению в стенках сосудов в составе атеросклеротических бляшек.

В корнях репейника содержится много витаминов группы В, С, Е. Они являются источником калия, марганца, магния, меди. Благодаря высокой концентрации калия, сырье репейника имеет выраженное мочегонное действие.

| Наименование | Содержание в 100 г свежих корней, миллиграммы |

|---|---|

| Витамин В1 (тиамин) | 0,01 |

| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,03 |

| Витамин В4 (холин) | 11,7 |

| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 0,32 |

| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,24 |

| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0,023 |

| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3,0 |

| Витамин Е (токоферол) | 0,38 |

| Магний | 0,038 |

| Калий | 308,0 |

| Фосфор | 51,0 |

| Натрий | 5,0 |

| Кальций | 41,0 |

| Железо | 0,8 |

| Марганец | 0,23 |

| Цинк | 0,33 |

| Медь | 0,08 |

| Селен | 0,0007 |

Горечи, входящие в состав сырья лопуха, вместе с инулином предотвращают скачки уровня глюкозы у больных сахарным диабетом.

Полезные свойства

- мочегонное;

- потогонное;

- желчегонное;

- антисептическое;

- противоаллергическое;

- сахароснижающее;

- ранозаживляющее;

- противовоспалительное;

- слабительное.

Инулин лопуха — это полисахарид, который является растительным аналогом человеческого инсулина. Он улучшает проникновение глюкозы внутрь клеток, уменьшая ее концентрацию в крови. Присутствие инулина в репейнике нормализует обмен жиров и углеводов, восстанавливает нормальную кишечную микрофлору. В кишечнике этот полисахарид абсорбирует на себе различные токсичные вещества, в том числе яды.

Дубильные вещества проявляют ранозаживляющее и кровоостанавливающее свойства, а слизи — обволакивающее для слизистых оболочек органов пищеварения.

Противопоказания к применению

Средства из репейника противопоказаны к применению при индивидуальной непереносимости химического состава самого растения или других ингредиентов, входящих в состав средства. Не рекомендуется употреблять средства из лопуха беременным и кормящим женщинам.

Опасные свойства могут проявлять домашние средства, изготовленные из репейника, если его сырье было собрано в экологически неблагоприятных местах.

Такие растения впитывают в себя много контаминантов — загрязнителей (солей тяжелых металлов, пестицидов, нитратов, радионуклидов), поэтому сырье, полученное из них, может вызвать отравление или аллергические реакции.

Применение в народной медицине

- экземе;

- фурункулезе;

- кожном зуде;

- дерматитах;

- укусах насекомых (комаров, ос, пчел);

- змеиных укусах;

- болях в суставах (для компрессов);

- облысении.

Для наружного применения используют свежие листья, отвар из корней лопуха или репейное масло.

При заболеваниях пищеварительного тракта

Отвар и настой из корней репейника с успехом применяют в лечении:

- изжоги;

- гастритов;

- язв желудка и 12-перстной кишки;

- панкреатитов;

- атонии желчного пузыря;

- запоров;

- геморроя.

Употребление средств из лопуха внутрь улучшает пищеварение и стимулирует выделение пищеварительных соков.

При почечных патологиях

Благодаря своему диуретическому свойству, средства на основе корня лопуха применяют при почечных патологиях, сопровождающихся отечным синдромом. При мочекаменной болезни отвар или настой из репейного корня помогает растворять и выводить мелкие конкременты из мочевыводящих путей. Особенно эффективны средства из репейника при уратных камнях (из солей мочевой кислоты). В составе кислот корней лопуха содержится фермент уриказа, который способствует растворению уратов и выведению с мочой.

При онкологических заболеваниях

Народные средства из репейника при онкологических заболеваниях не заменяют основного лечения (химиотерапии, хирургического лечения), а лишь способствуют торможению роста опухолей и улучшению общего состояния пациента во время лечения.

Средства из репейных корней также применяют внутрь при:

- сахарном диабете первого или второго типа;

- подагре;

- ревматических заболеваниях;

- простатите;

- аденоме предстательной железы;

- аллергиях, в том числе на пыльцу растений;

- бронхиальной астме.

Отвар из лопуха помогает и при отравлении ртутью и другими солями тяжелых металлов. Речь в данном случае идет не об остром отравлении, при котором необходимо немедленное применение специфических антидотов, а о хронических интоксикациях (профессиональные вредности, пагубные привычки, неблагоприятные условия проживания). Лекарство из репейника в этих случаях необходимо принимать длительно.

Средства из лопуха

Целебные средства из лопуха можно готовить из его листьев, плодов, корней. Применяют их наружно (для компрессов, примочек) и внутрь. Для внутреннего использования готовят отвары, настои, настойки, отжимают сок из свежих корней.

Отвар

Измельченные корни репейника (2 ст. ложки) заливают 1/2 л кипятка, кипятят 20 минут, процеживают. Принимают по 100 мл трижды в день.

Холодный настой

1 ч. ложку измельченных корней заливают 250 мл кипяченой воды комнатной температуры и настаивают не менее 5 часов (например, с вечера до утра). После процеживания пьют в течение дня в теплом виде.

Сок из корней

Лечение соком из свежих корней лопуха проводят в мае-июне, когда в корнях репейника содержится наибольшее количество полезных веществ. Выкопанные корни измельчают до состояния кашицы (натирают на терке или пропускают через мясорубку), выдавливают сок. Принимают внутрь по 1 ст. ложке не реже 3 раз в день. Непрерывный курс лечения не должен превышать одну неделю, затем требуется перерыв этот же срок. После этого курс повторяют.

Сок употребляют внутрь при заболеваниях печени, а наружно — для лечения дерматологических заболеваний и опухолей.

Применение в косметологии

Средства из корней лопуха часто используются в косметологии: для укрепления волос и избавления от перхоти. Для этих целей удобнее использовать аптечные средства из репейника: чистое репейное масло, шампуни или бальзамы на его основе. Из репейного масла можно готовить комплексные средства, которые помогают при зуде кожи головы: с добавлением отвара календулы, ромашки или шишек хмеля.

Регулярное втирание репейного масла в кожу головы полезно во время прохождения курсов химиотерапии при лечении онкологических заболеваний. Оно помогает сохранить жизнеспособность волосяных луковиц и ускорить отрастание волос после выпадения.

Выводы

Лопух — распространенное лекарственное растение. Средства, изготовленные из него, используют в лечении болезней органов пищеварения, мочевыделительной системы, воспалительных и аллергических заболеваний, онкологических патологий, хронических интоксикаций. Наружно средства из репейника применяют для укрепления волос и лечения кожных заболеваний.

Сырье лопуха можно приобрести в аптеке или заготовить самостоятельно. При самостоятельной заготовке необходимо тщательно выбирать места сбора растений. Они часто растут в неблагоприятных зонах (на свалках, вблизи дорог), а собранные в этих местах растения могут вызвать отравление или аллергию.

Основными противопоказаниями к применению репейных снадобий являются индивидуальная непереносимость, беременность и лактация.

Источник

Клинический случай нефропатии обусловленной приемом репешка обыкновенного (agrimonia eupatoria)

Батюшин М.М. 1 , Садовничая Н.А. 1 , Руденко Л.И. 1 , Повилайтите П.Э. 2

1 Кафедра внутренних болезней с основами физиотерапии №2, Нефрологическое отделение ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, г.Ростов-на-Дону

2 Ростовское областное патологоанатомическое бюро Министерства здравоохранения Ростовской области, г.Ростов-на-Дону

Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29, тел. (863)2014423 Эл.почта: batjushin-m@rambler.ru, sadovnichaya@list.ru, nephr-roon@rambler.ru

За прошедшее десятилетие отмечен значительный рост популярности «нетрадиционной медицины». Это объясняется такими факторами, как неудовлетворенность методами и эффективностью ранее проводимого лечения, бесконтрольным использованием информации о неблагоприятных побочных действиях фармацевтических препаратов, ростом цен на фармакопейные лекарственные средства и низким уровнем общей культуры населения. В отношении использования сбора лекарственных растений в литературе имеются указания на ограничения их применения, так как их прием при определенных заболеваниях может вызывать нежелательные побочные эффекты. В Европе, США и Канаде постоянно увеличивается доля населения, регулярно использующего фитотерапевтические средства и биологически активные добавки, в странах Азии и Африки более 30% всех случаев острого почечного повреждения развивается как осложнение лечения растительными препаратами [1, 2]. По данным исследования импортированных патентованных азиатских аюрведических растительных продуктов в Калифорнии, было установлено, что 32% из них содержали не декларированные фармацевтические средства и тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк). Среди не декларированных веществ наиболее часто встречаются: эфедрин, хлорфениламин, колхицин, метилтестостерон, глюкокортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Сегодня в Европе зарегистрировано более 100 препаратов, содержащих растительные флавоноиды. Они обладают антиоксидантной активностью и применяются в основном в лечении нарушений периферического кровообращения.

Потенциальное значение этой проблемы чрезвычайно велико, в частности остается неясной степень взаимодействия фармацевтического препарата с травами и растительными продуктами [9, 10]. Неконтролируемый прием лекарственных трав может превышать потенциальный положительный эффект, особенно среди лиц с заболеваниями почек [11, 12, 13, 14], что связано с непосредственным воздействием растительных препаратов на клетки канальцев и их активной реабсорбцией с достижением высокой концентрации в мозговом слое. Результатом такого воздействия на почки является острое канальцевое повреждение, папиллярный некроз, острый и хронический интерстициальный нефрит, синдром Фанкони, нефролитиаз, артериальная гипертензия, рабдомиолиз [15, 16].

К фитотоксинам, обладающим прямым нефротропным действием относят аристохолиевую кислоту, сапонины, метилсалицилат, флавоноиды, ореллаин, алкалоиды эфедры, охратоксин [17]. На территории России наиболее часто с целью лечения и профилактики заболеваний почек применяются такие лекарственные травы как: пижма, барбарис, берѐза, бессмертник песчаный, брусника, бузина, календула, кукуруза (рыльца), можжевельник, толокнянка, хвощ, шиповник, репешок обыкновенный (Argimonia Eupatoria), а также марена красильная грузинская (Rubia tinctorum var. iberica), дикорастущая трава.

Репешок обыкновенный (Argimonia Eupatoria) – многолетнее травянистое растение, широко распространенное в европейской части России, на территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока [18]. В народной и традиционной медицине все части растения применяются при широком спектре заболеваний в качестве желчегонного, противовоспалительного, антиаритмического, гипогликемического, антигельминтного, анальгетического, гемостатического, антигипертонического, антитоксического и антиканцерогенного средства. В европейских странах некоторые виды Agrimonia являются официальными лекарственными растениями и используются в практической медицине как вяжущее, противовоспалительное средство [19]. При проведении биохимического анализа структуры растения в надземной части A.Eupatoria обнаружены вещества фенольной природы (филавоноиды, дубильные вещества, кумарины, изокумарины, оксикоричные кислоты), тритерпеноиды, эфирное масло, полисахариды и др., а в подземных органах растения обнаружены медь, цинк, железо, ванадий, никель, хром, титан, марганец, стронций, цирконий, серебро [20].

Токсические эффекты А. Eupatoria в большей степени связаны не со специфическими токсикантами, а с наличием в нем большого количества гликозидов кумарина и его метаболитами. В 1994 г. на основании углубленного анализа токсикологических исследований экспертами Европейского Совета сделаны рекомендации о снижении допустимого уровня содержания кумарина в продуктах питания до 0,5 мг/кг вследствие его канцерогенного и мутагенного действия.

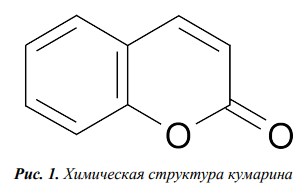

КУМАРИН (2-хроменон) имеет молекулярную массу 146,14 и представляет собой бесцветные кристаллы с запахом свежего сена и горьким вкусом (рисунок 1).

Рис. 1. Химическая структура кумарина

Сообщения о гепатотоксических эффектах для человека, развивающихся вследствие приема кумарин-содержащих лекарственных препаратов, часто противоречивые, вызвали значительный интерес исследователей к изучению его метаболизма и механизма токсического действия [20, 21].

Современные представления о метаболизме кумарина предполагают наличие двух основных путей трансформации данного соединения в организме млекопитающих. Первый этап трансформации кумарина реализуется по двум направлениям: в результате 7-гидроксилирования кумарина образуется малотоксичный 7-гидроксикумарин, элиминирующийся из организма млекопитающих с мочой; в процессе 3-гидроксилирования образуется 3-гидроксикумарин, промежуточным метаболитом в данном процессе является токсичный 3,4-эпоксид, подвергающийся дальнейшей трансформации с образованием о-гидроксифенилальдегида, окисляющегося до о-гидроксиэтанола и о-гидроксифенилуксусной кислоты. Рядом авторов было показано, что доминирование одного из двух направлений метаболизма кумарина в организме обусловливает межвидовые различия в проявлении гепатотоксических свойств данного соединения [22, 23]. Риск осложнений при приеме кумарина возрастает при сочетанном приеме НПВС, антикоагулянтов прямого и непрямого действия.

В экспериментальных работах [24, 25] установлено, что кумарин при однократном введении в больших дозах крысам вызывает центрилобуллярный некроз гепатоцитов. Это свидетельствует о том, что метаболизм кумарина [3-l4C] в данном случае проходил с образованием более токсичных метаболитов. Исследования in vitro показали, что химически активные [3-l4C]-кумариновые метаболиты, образующиеся при участии цитохром P450-зависимых энзимов, способны ковалентно связывать микросомальные протеины [26]. Было сделано предположение, что токсическим метаболитом в данном случае может выступать 3,4-эпоксид.

Нами представлен случай нефротоксического действия алкалоидов кумарина и его метаболитов при употреблении отваров и настоев Репешка обыкновенного.

Пациентка А. 43 лет, поступила в нефрологическое отделение клиники РостГМУ с жалобами на легкую ноющую боль в поясничной области с обеих сторон, усиливающуюся при физической нагрузке, пастозность голеней и стоп, периодически повышающееся артериальное давление до 220/140 мм рт. ст., не связанное с психоэмоциональными и/или физическими нагрузками, сопровождающееся головной болью и головокружением. Из анамнеза известно, что в 1990 году в течение всего периода первой беременности выявлялась протеинурия до 3,3 г/л, не сопровождающаяся отечным синдромом и артериальной гипертензией, в течение 5 лет после родов протеинурия сохранялась на уровне 0,5-1,0 г/л. В 1995 г. впервые зарегистрирован высокий уровень артериального давления (АД) – 150/100 мм рт. ст. Антигипертензивную терапию не получала, однако с 1999 г. артериальная гипертензия приобрела злокачественный характер, с повышением уровня системного АД до 200/120 мм рт. ст., по поводу чего в 2000 году проходила обследование в стационаре, где был поставлен диагноз гипертонической болезни II стадии, 3 степени, риск 3 (высокий), тогда же была подобрана антигипертензивная терапия, позволявшая контролировать АД на уровне 130-150/80-90 мм рт. ст., но пациентка данные рекомендации не соблюдала, а самостоятельно приобрела фитопрепарат (Репешок обыкновенный), отвар и настои которого, принимала более полугода непрерывно по несколько раз в сутки. В 2001 году, во время прохождения планового медицинского осмотра выявлен нефросклероз справа, дальнейшего наблюдения и лечения не проходила. В 2008 году при выполнении ультразвукового исследования почек выявлен конкремент правой сморщенной почки, по данным реносцинтиграфии функция правой почки отсутствует.

Помимо приема фитопрепаратов постоянно использует дипиридамол в дозе 75 мг/сутки, эналаприл 10 мг/сутки с 2001 года, в 2011 году уровень протеинурии составил 0,044 г/л, уровень артериального давления до 240/140 мм ртутного столба.

По данным клинико-лабораторного обследования в нефрологическом отделении клиники РостГМУ со стороны ОАК на себя обращали внимание ускорение СОЭ до 32 мм/час, признаки анемии легкой степени тяжести (эритроцитов 2,52х1012/л, гемоглобин 100 г/л), снижение количества тромбоцитов (75х103 /л), со стороны свертывающей системы крови по данным коагулограммы выявлены признаки гипокогуляции, характеризующиеся снижением АПТВ до 20 сек., протромбиновое время 10 сек., МНО 0,5, тромбиновое время 6 сек., фибриноген 1,98 г/л, со стороны биохимических показателей крови отмечалась гиперхолестеринемия до 10,79 мМ/л, гиперазотемия (креатинин крови 129 мкМ/л, мочевина 14,9 мМ/л), уровень АСТ достигал 68 Ед/л, АЛТ – 51 Ед/л. В ОАМ – протеинурия, характерная для нефритического синдрома (до 0,4 г/л). Снижение концентрационной функции почек, проявляющееся снижением СКФ до 45,5 мл/мин (по формуле MDRD), изостенурией (по данным пробы Фольгарда). Суточная протеинурия не превышала 0,495 г/сутки, по данным суточной экскреции солей с мочой отмечается высокая экскреция кальция до 9,73 мМ/сутки, и мочевой кислоты до 9,13 мМ/сутки. За все время наблюдения состояние пациентки оставалось стабильным, уровень АД в пределах 130-140/70-80 мм рт. ст., суточный диурез около 1500-1700 мл. По данным УЗИ почек отмечаются диффузные изменения паренхимы почек, уменьшение размеров, микролит правой почки.

Таким образом, клиническая картина болезни соответствовала аутоиммунному заболеванию почек, на что указывали наличие протеинурии, мочевой синдром, характеризующийся микрогематурией, снижением азотвыделительной функции почек, наличием артериальной гипертензии, тем не менее, нельзя было исключить наличие хронического повреждения канальцевого эпителия, преимущественно в проксимальных отделах, с нарушением реабсорбции, без формирования клиники острого канальцевого некроза, что позволило заподозрить наличие специфического патологического процесса, связанного с токсическим влиянием метаболита кумарина на канальцевый эпителий почек. Следует также учесть наличие процесса нефросклероза в правой почке, вероятно, обусловленного мочекаменной болезнью в анамнезе.

Пациентке была выполнена пункционная нефробиопсия левой почки с последующим морфологическим исследованием биоптата с целью верификации патологического процесса и определения тактики терапии. В результате получены следующие данные.

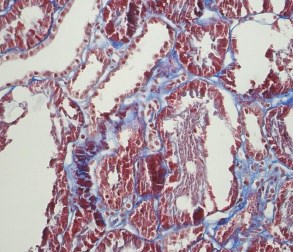

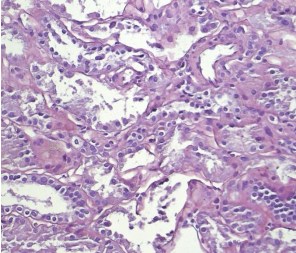

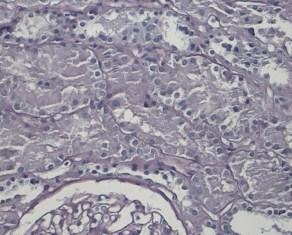

Светооптически 1 из 9 клубочков склерозирован полностью, остальные гипертрофированы. В одном клубочке выраженная интракапиллярная гиперклеточность и пролиферация базальных мембран. Остальные клубочки не имеют признаков выраженных пролиферативных изменений, за исключением сегментарного расширения парамезангиальных зон. Сегментарного склероза капиллярных пучков не наблюдается. В интерстиции слабый диффузный и мелкоочаговый фиброз. Резко выраженная гидропическая дистрофия эпителия канальцев вплоть до вакуолизации (рисунки 2, 3, 4).

Рис. 2. Х20 массон1 – резко выраженные дистрофические изменения эпителия канальцев, его слущивание

Рис. 3. Х20 ШИК – резко выраженные повреждения эпителия канальцев – слущивание фрагментов цитоплазмы и целых клеток в просвет канальцев

Рис. 4. Х20 ШИК – расширение и гиперклеточность мезангиальных зон

Окраска на амилоид отрицательна. Иммуноморфологически: IgA в клубочках: отрицательно, в канальцах: отрицательно, IgG в клубочках: отрицательно, в канальцах: отрицательно, IgM в клубочках: единичное редкое пунктирное, в канальцах: единичные цилиндры, C3 комплимент: единичные зерна в клубочках и в капсуле, а также зернистое в стенках артериол, C1q комплимент: отрицательно. Каппа: отрицательно в клубочках, единичные очаги в интерстиции. Лямбда: отрицательно в клубочках, единичные очаги в интерстиции. Электронномикроскопически: толщина и структура базальных мембран в пределах нормы, депозитов не обнаружено. Имеются протяженные очаги распластывания малых отростков подоцитов, пролиферация мезангиальных клеток отсутствует. Результаты были интерпретированы как очаговое распластывание малых отростков подоцитов, а также тубулопатия неясного генеза. Особое внимание в клинической картине на себя обращало постепенное нарастание протеинурии, артериальной гипертензии на фоне снижения фильтрационной функции почек и канальцевой дисфункции. Подобная двойственность клинических проявлений препятствовала пониманию сути патологического процесса в почках, и не позволяла в полной мере проводить медикаментозную терапию, отвечающую патогенетическим и этиологическим принципам. Указание в анамнезе на длительный прием фитопрепаратов позволило предположить токсическое воздействие метаболитов кумарина на функциональное состояние почек, однако в доступной литературе нет прямых указаний на прямое нефротоксическое действие кумарина. Исследователи ограничивают область токсических влияний кумарина и его метаболитов на функцию печени и гемостаза. Действительно, в рассматриваемом клиническом примере отмечаются как нарушения гемостаза, характеризующиеся гипокоагуляцией, так и печеночная дисфункция. Однако по данным нефробиопсии отмечаются признаки токсического процесса на уровне канальцев почки, характеризующегося резко выраженной гидропической дистрофией эпителия канальцев вплоть до вакуолизации, слабым диффузным и мелкоочаговым фиброзом интерстиция. Эти изменения соотносятся с изменениями клубочков, характеризующимися выраженной интракапиллярной гиперклеточностью и пролиферацией базальных мембран, сегментарным расширением парамезангиальных зон, наличием очагов распластывания малых отростков подоцитов.

Таким образом, впервые в литературе описан случай прямого нефротоксического воздействия кумарина и его метаболитов. Повреждение канальцевого эпителия почек метаболитами кумарина обуславливается во многом изначальным повреждением гломерулярной базальной мембраны, а также дисморфизмом подоцитов, что обуславливает повышенную готовность канальцевого эпителия к повреждению на фоне усиления процессов реабсорбции в связи с дефектами гломерулярной базальной мембраны и подоцитов. В свою очередь, низкая молекулярная масса кумарина и его метаболитов позволяет свободно проникать через гломерулярный фильтр, что, в условиях повреждения базальной мембраны и подоцитов, приводит к критическому повышению его в первичной моче и обуславливает токсическое действие на уровне канальцев почки.

Литература

1. Ермоленко, В.М. Острая почечная недостаточность / В.М. Ермоленко, А.Ю. Николаев – М.: Гэотар-Медиа, 2010. – 400 с.

2. Angell, M. Alternative medicine – the risks of untested and unregulated remedies / M. Angell, J.P. Kassirer // N. Engl. J. Med. – 1998. – V.339. – P.839-841.

3. Fugh-Berman, A. Herb-drug interactions / A. Fugh-Berman // Lancet. – 2000. – V.355. – P.134-138.

4. Recent patterns of medication use in the ambulatory adult population of the United States: the Spone survey / D.W. Kaufman, J.P. Kelly, L. Rosenberg et al. // JAMA. – 2002. –V.287. – P.337-344.

5. Screening methods for drugs and heavy metals in Chinese patent medicines / A. Au, R. Ko, F. Boo et al. // Bull. Environ. Contam. Toxicol. – 2000. – V.5. – P.112-119.

6. Chopra, A. Ayurvedic medicine: core concept, therapeutic principles, and current relevance/ A. Chopra, V. Doiphode. // Med. Clin. North. Am. – 2002. – V.86. – P.75-89.

7. Ernst, E. Heavy metals in traditional Indian remedies / E. Ernst // Eur. J. Clin. Pharmacol. – 2002. – V.57. – P.891-896.

8. The use and safety of non-allopathic Indian medicines / N. Gogtay, H. Bhatt, S. Dalvi, N. Kshirsagar // Drug Saf. – 2002. – V.25. – P.1005-1019.

9. Indian herbal remedies for diabetes as a cause of lead poisoning / R.W. Keen, A.C. Deacon, H.T. Delves et al. // Postgraduate Medical Journal. – 1994. – V.70. – P.113-114.

10. Ko, R.J. Adulterants in Asian patent medicines / R.J. Ko // N. Engl. J. Med. – 1998. – V.339. – P.847.

11. Arlt, V. Aristolochic acid as a probable human cancer hazard in herbal remedies: a review / V. Arlt, M. Stiborova, H. Schmeiser // Mutagenesis. – 2002. – V.17. – P.265-277.

12. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990-1997: results of a follow-up national survey / D.M. Eisenberg, R.B. Davis, S.L. Ettner et al. // JAMA. – 1998. – V.280. – P.1569-1575.

13. Ernst, E. Adulteration of Chinese herbal medicines with synthetic drugs: a systematic review / E. Ernst // J. Intern. Med. – 2002. – V.252. – P.107-113.

14. Foote, J. Medicinal herb use and the renal patient / J. Foote, B. Cohen // J. of Renal Nutrition. – 1998. – V.8. – P.40-42.

15. International Agency for Research on Cancer (IARC). Some traditional herbal medicines, some mycotoxins, nafhtalene and styrene. In IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks of Chemicals to Humans. Lyon. France: IARC, 2002. – Р.82.

16. Herbs and the kidney/ C. Isnard Bagnis, G. Deray, A. Baumelou et al. // Am. J. Kidney Dis. – 2004. – V.44. – №1. – P.1-11.

17. Morris L. Side-effects of coumarin / L. Morris, P.D. Welsby // Postgrad. Med. J. – 1995. – №71. – P.701-702.

18. British Herbal Pharmacopoeia. – 1996. – 212 p.

19. Advances in research on chemical constituents and pharmacological activities of Agrimonia pilosa / G. Hong, Y.H. Dai, P.X. Liu et al.// Pharm. Care and Research. – 2008. – V.8. – № 5. – P.362-366.

20. Карташова, Г.С. Содержание дубильных веществ в Agrimonia pilosa Ledeb. / Г.С. Карташова, И.В. Гравель, Е.Г. Таран // Растительные ресурсы. – 1991. – Т.27. – №1. – С.139-143.

21. Wei, Y. Isolation of hyperoside and luteolin-glucoside from agrimonia pilosa ledeb using stepwise elution by high-speed countercurrent chromatography / Y. Wei, Y. Ito // J. of Liquid Chromatography and Related Technologies. – 2007. – V.30. – №9-10. – P.1465–1473.

22. Separation and determination of flavonoids in Agrimonia pilosa Ledeb. by capillary electrophoresis with electrochemical detection / X. Xu, X. Qi, W. Wang, G. Chen // J. of Separation Science. – 2005. – V.28. – №7. – P.647-652.

23. Analysis of the volatile components of Agrimonla Pilosa Ledeb by gas chromatography-mass spectrometry / Y.W. Li, L.F. Huang, C. Liang et al. // J. of Central South University (Science and Technology). – 2007. – V.38. – №3. – P. 502-506.

24. Фитохимическое исследование растений флоры Сибири / Д.Л. Макарова, В.В. Величко, Н.Е. Ким и др.// Фармация. – 2008. – №3. – С.19-22.

25. 500 важнейших лекарственных растений / В.К. Лавренов, Г.В. Лавренова. – М., 2003. – 510 с. 26. Comparative metabolism and kinetics of coumarin in mice and rats / S.L. Born, A.M. Api, R.A. Ford et al. // Food Chem. Toxicol. – 2003. – №41. – P.247-258.

Статья опубликована в журнале «Вестник урологии». Номер №3/2013 стр. 30-39

Источник