Лечебные прокладки

Прокладки в стоматологической практике используются для создания разделительного защитного слоя между пульпой зуба и накладываемым поверх них пломбировочным материалом.

Лечебные прокладки для кариозных зубов: назначение, применение

Их назначение состоит в том, чтобы до наложения пломбы защитить вычищенную от пораженных тканей полость зуба от проникновения микробов в пульпу, поскольку между ними (пульпой и полостью) остается, как правило, очень тонкий слой здорового дентина.

Лечебные прокладки используют для лечения глубокого кариеса, негнойных пульпитов и ряде других случаев. Они предотвращают развитие воспалительных процессов, а также стимулируют восстановление дентина за счет нормализации кровоснабжения в пульпе.

Прокладки лечебного действия могут накладываться как на все основание кариозной полости в случае их непродолжительного применения сроком от полумесяца до полутора месяцев (поверх них устанавливают временную пломбу), так и точечно (когда ставится постоянная пломба) в районе бугорков пульпы. В последнем случае дополнительно применяют изолирующую прокладку.

Лечебные прокладки при наложении могут иметь прямой контакт с пульпой (например, в случаях фиброзного пульпита либо если зуб был травмирован с обнажением пульпы) – прямое наложение, а также прокладки могут действовать, не имея контакта с пульпой,посредством дентинных трубочек –непрямое наложение (используют в случаях поражения зуба глубоким кариесом, при лечении острой формы пульпита).

Материалами для прокладок, оказывающих лечебное действие на ткани зуба

- гидрооксид кальция: прокладки в виде водных смесей, лаков, светоотверждаемых полимеров и цементов;

- цинк-эвгенольные пасты;

- комбинированные пасты.

Прокладки, основой которых является гидроокись кальция, при наложении их на дно пораженной кариесом полости оказывают ярко выраженное бактерицидное действие, т.е. препятствуют попаданию бактерий и заражению пульпы зуба. Помимо защитных функций гидроокись кальция также является стимулятором для образования нового слоя дентина в той части, которая остается между пульпой и здоровой полостью зуба.

Прокладки, представляющие собой водные суспензии — разведенный в воде либо в физрастворе гидроксид кальция. Их наносят на дно полости тонким слоем, просушивают и затем поверх устанавливают временную пломбу. Такие прокладки требуется заменять через один-полтора месяца, поскольку препарат начинает проникать в пульпу. Примерами водных суспензий являются препараты «Calcipulpe», «Septodont», «Septocalcine Ultra» и др.

Прокладки в виде лаков обладают хорошими изоляционными свойствами, но в виду того, что они оказывают слабое лечебное действие, применяются не часто. Они состоят из смеси гидроокиси кальция с оксидом цинка с примесью смолы и растворителя. Также как и водные суспензии, тонким слоем лака покрывают вычищенную кариозную полость, затем сушат с помощью воздуха и ставят временную пломбу.

Прокладки в виде химически отверждаемых цементов — это пасты на основе эфира и гидроксида, которые смешивают 1:1 перед точечным нанесением их на днополости и обладающие способностью затвердевать непосредственно в ротовой полости пациента. У таких прокладок отличные изолирующие свойства по отношению к композитным пломбировочным материалам, но способны растворяться под действием спирта, а с цементами ведут себя по-разному.

Прокладки в виде светоотверждаемых полимеров в лечебных целях используются крайне редко, так как они могут вызывать ожоги пульпы и требуют весьма аккуратного и точного нанесения. Зато обладают высокими прочностными характеристиками.

Из сказанного выше следует, что в лечебных целях из приведенного списка лечебных прокладок наиболее широко применяют водные смеси и химически отверждаемые цементы, на основе гидроокиси кальция.

Прокладки в виде цинк-эвгенольных паст используют в качестве антисептического средства под временную пломбу (за исключением композитных материалов). Затвердевают после нанесения около 10 часов.

Прокладки в виде комбинированных паст

В зависимости от входящих в них компонентов оказывают разное лечебное действие. Их основу составляют три действующих вещества:

- жиры в виде масел (к примеру, подсолнечного, оливкового, персикового) или масляные растворы витамина «А», эвгенола, каротолина;

- наполнители в виде оксида цинка либо белой глины;

- лекарственные препараты.

Лекарственные препараты, входящие в состав комбинированных паст бывают следующих воздействий:

- Способствующие росту заместительного дентина, а также реминерализации (на основе фторидов, гидроксиапатитов, коллагена, глицерофосфата кальция и др.). Данная группа препаратов относится к одонтотропным веществам;

- Противовоспалительного и противоотечного действия (на основе гидрокортизона, преднизолона), их применяют с целью ликвидации воспалительных процессов в пульпе зуба. Эти лекарственные вещества накладывают на несколько дней на дно кариозной полости, затем покрывают повязкой, а поскольку они также способствуют снижению роста нового слоя дентина, то после их применения используют вещества из первой группы;

- Антисептического действия (на основе хлоргекседина, метронидазола и др.). В настоящее время данные прокладки с антибиотиками применяются редко;

- Ферменты протеолитические ;(на основе профезима, имозимазы, стоматозима) при их сочетании с другими препаратами применяют для лечения очагового пульпита в острой форме и при поражении зуба глубоким кариесом;

- Другие препараты ;(на основе оксида цинка, каолина, масел, новокаина и пр.)

- Прокладки в виде комбинированных паст в виду их слабой прочности и плохой затвердеваемости применяют в качестве временного лечебного материала, после которых, как правило, используют другие лечебные вещества.

Источник

Рентгеноконтрастная кальцийсодержащая лечебная прокладка

Актуальность. На сегодняшний день кариес зубов является самым распространенным заболеванием человечества и вызывает разрушение твердых тканей зуба. Имеются многочисленные данные о том, что в экономически развитых странах пораженность кариесом достигает 95–98 % [1]. Последствия после лечения кариеса дентина чаще всего не дают желаемый результат и частым его осложнением является пульпит. Для выявления и предупреждения развития кариеса необходим эффективный комплекс диагностических методов, позволяющих обнаружить и уменьшить влияние данного заболевания на организм. Ошибки в диагностике приводят к ошибкам в выборе метода лечения. Таким образом, диагностика кариеса является сложной и ответственной частью клинической деятельности врача. В настоящее время используют такие методы как термодиагностика, рентгенография, электроодонтометрия, трансиллюминация, люминесцентная диагностика [2,5].

В последние годы особо перспективным является метод лазерной допплеровской флоуметрии, который обеспечивает детальный анализ состояния микроциркуляции в области патологического очага. Данный метод основан на выделении ритмических составляющих гемодинамических потоков в тканях и позволяет получить максимальную информацию о нарушениях регуляторных механизмов кровотока в микроциркуляторном русле, которые подлежат коррекции [3]. Метод лазерной допплеровской флоуметрии обладает высокой чувствительностью к изменениям микрогемодинамики и позволяет оценивать состояние функционирования механизмов управления кровотоком. Преимуществами лазерной доплеровской флоуметрии является неинвазивность, объективность, высокая информативность, возможность оценивать состояние кровоснабжения пульпы зуба и периодонта. В связи с этим актуальным методом диагностики микроциркуляции пульпы зуба является лазерная допплеровская флоуметрия.

Важным методом диагностики является денситометрический метод, который объединяет в себе различные методы получения изображения, его количественного анализа, основной задачей которого является определение минеральной плотности костной ткани объекта. Преимуществом денситометрической радиовизиографии являются: низкие дозы облучения пациентов, компьютерная обработка данных, быстрое получение изображения на мониторе, высокая чувствительность, возможность определить и выделить ткани одинаковой плотности с помощью цветового насыщения. Оптическая денситометрия позволяет объективно оценить результаты и эффективность проводимого лечения [6].

В настоящее время лечение кариеса дентина предусматривает применение лечебных прокладок, которые обладают антисептическими, обезболивающими, противовоспалительными, анельгизирующими, реминерализующими и одонтотропными действиями, стимулируют образование заместительного дентина. Препараты для лечебных прокладок содержат гидроокись кальция и цинк-эвгенольный цемент.

Широко распространенным представителем паст, содержащих гидроокись кальция, является материал «Кальцесил» – двухкомпонентный рентгеноконтрастный кальцийсодержащий подкладочный материал химического отверждения, который способствует дентиногенезу в процессе и после лечения зуба, восстанавливает пластические функции пульпы. Кальцесил содержит: гидроокись кальция (50 %), что стимулирует образование вторичного дентинного слоя, регенерирует травмированную пульпу, сохраняя ее жизнеспособность; фосфаты и фторид кальция укрепляют ткани зуба; метилсалицилат обеспечивает антисептическое воздействие материала на микрофлору твердых тканей зуба [10].

Недостатками современных стоматологических лечебных прокладок является то, что они могут постепенно растворяться, что способствует в дальнейшем инфицированию; высокий уровень кислотно-щелочного баланса может привести к некрозу пульпы; лечебные прокладки не обладают адгезией к дентину, поэтому использование лечебных прокладок в малых полостях ослабляет сцепление пломбы с зубными тканями; попадание лечебной прокладки на стенки полости может стать путем проникновения микроорганизмов и развития вторичного кариеса.

Также в качестве лечебной прокладки используют цинк-эвгенольную пасту, обладающую одонтотропным эффектом и антибактериальной активностью. Однако цинк-эвгенольная паста имеет низкую прочность и износоустойчивость, растворима в ротовой жидкости, долго твердеет, что увеличивает количество посещений к врачу.

Таким образом, актуально исследовать эффективность паст на основе гидроокиси кальция с помощью информативных методов исследования.

Цель исследования. Оценка эффективности лечения кариеса дентина с применением лечебной прокладки на основе гидроксида кальция.

Материалы и методы исследования. Исследование проводили у молодых лиц в возрасте 21–30 лет, обратившихся в ГБУЗ Стоматологическую поликлинику № 2 г. Уфы, с кариесом дентина.

Критериями включения являлись: согласие на участие в исследовании, кариес дентина II класс по Блеку, возраст от 21–30 лет, низкий индекс КПУ, отсутствие тяжелых соматических заболеваний. При клиническом обследовании собирали анамнез жизни больного, проводили опрос, осмотр (внешнего вида больного, преддверия рта, собственно полости рта). Проводили зондирование, перкуссию, термометрию, пальпацию, определяли индекс КПУ.

На основании клинического обследования у 75 пациентов выявили 86 зубов с кариесом дентина, из которых 47 зубов лечение проводили традиционным способом.

Для определения электровозбудимости пульпы применяли аппарат «ЭндоЭст-3Д» (Геософт) в режиме « EOD » [9]. Исследования проводили до лечения и через 6 и 12 месяцев после проведенного лечения.

Денситометрия дентина выполнялась на аппарате «Trophy 2000» (Франция), до лечения, через 6 месяцев и 12 месяцев после лечения больного. По предложенному нами методу определяли плотность дентина зубов с кариесом по II классу и оценивали в двух точках А и В. Точка А находится на пересечении прямой d, проходящей на 1,5 мм выше вершин рогов пульпы перпендикулярно оси зуба и прямой a, проходящей вертикально по вершине рога пульпы. Точка В находится на пересечении прямой с проходящей параллельно прямой d на 1,5 мм ниже вершин рогов пульпы и прямой b, проходящей перпендикулярно прямой с между прямой а и точкой Е, являющейся границей зуба [7]. Для статистической оценки значимости различий средних арифметических результатов исследования проводили с использованием критерий Манна – Уитни, Стьюдента (t) и уровня значимости (р).

Исследование микроциркуляции пульпы зуба проводили до лечения, через 6 месяцев и 12 месяцев после лечения больного, с помощью компьютеризированного лазерного анализатора капиллярного кровотока ЛАКК-02 (ООО НПО «ЛАЗМА» Россия). Метод основан на зондировании ткани объемом 1 мм³ на толщину 0.5–2 мм, оснащенным гелий-неоновым лазером длиной волны 0.638 мкм низкой интенсивности, не вызывающей стимуляцию крови. Данный прибор обеспечивает обработку отраженного от ткани сигнала, основанного на выделении доплеровского сдвига частоты, образующегося при соприкосновении с движущимися эритроцитами. Впоследствии обеспечивается регистрация потока крови в микроциркуляторном русле. На выходе формируется показатель микроциркуляции, амплитуда которого пропорциональна количеству и скорости движения эритроцитов.

Обследование пациентов проводили в положении сидя, в стоматологическом кресле (угол наклона спины 95–100°), голова фиксирована на подголовнике при горизонтальном положении. Измерения осуществлялись при помощи световодного зонда с минимальной механической нагрузкой. Зонд устанавливали перпендикулярно щечной поверхности зуба в пришеечной области на 2 мм выше десневого края в зоне коронковой части пульпы. Регистрацию ЛДФ-грамм проводили в течение 5 мин с последующей ее обработкой в автоматическом режиме, далее на монитор выводились средние статистические значения флоуметрии (амплитуд сигнала на выходе прибора): величина среднего потока перфузии крови – М в интервале времени регистрации, среднеквадратичное отклонение – σ и интегральный показатель вариаций – KV данного процесса [4]. Статистическая обработка выполнялась в программном пакете Ststistica v.6.0.

Результаты исследования и их обсуждение

У больных при осмотре выявлены кариозные полости с локализацией полостей по II классу по Блеку. Наблюдались кратковременные болевые ощущения от механических и температурных раздражителей, которые быстро проходили после его устранения. При зондировании отмечалась болезненность по всему дну кариозной полости, перкуссия была безболезненна. Показатель ЭОД на исследуемых зубах с кариесом дентина был в пределах 12,82±0,8 мкА. Далее провели денситометрическое исследование, за показатели нормы были приняты ранее разработанные нами критерии, в точке А 132,5 ±3,7 у.е. в точке В 136,8±4,4у.е.

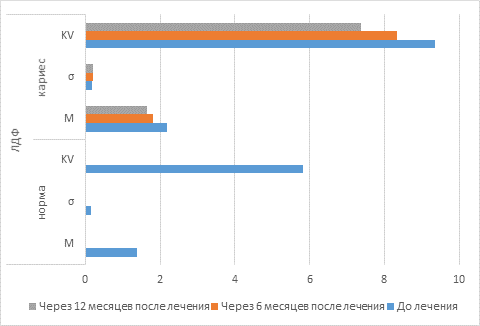

Динамика показателей микроциркуляции и ритмических составляющих амплитудно-частотного спектра ЛДФ-грамм у больных с кариесом дентина отражены на рисунке 3. За показатели нормы были приняты: уровень капиллярного кровотока (М) в пределах 1,31±0,07 у.е., интенсивность кровотока (σ) 0,11±0,03 у.е., вазомоторная активность микрососудов (KV) в пределах 5,71±0,12у.е. [8].

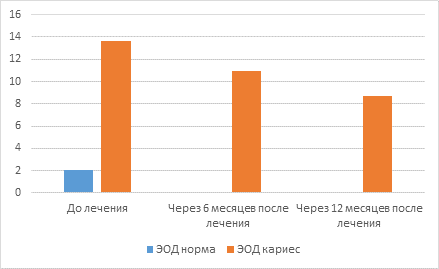

Рис. 1. Динамика показателей электроодонтометрии у пациентов обследуемой группы

Из рисунка 1 видно, что до лечения кариеса дентина показатели электроодонтометрии были выше по сравнению с показателями нормы, а после проведенного лечения зубов с кариесом дентина электроодонтометрические показатели снизились через 6 месяцев в 1,2 раза, а через год в 1,4 раза.

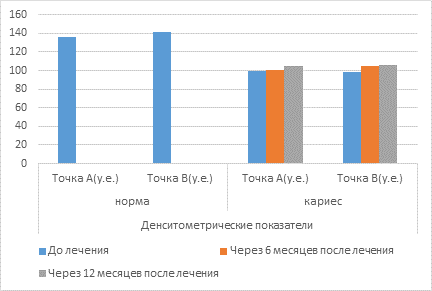

Рис. 2. Динамика показателей денситометрии дентина зубов у пациентов обследуемой группы

Из рисунка 2 видно, что до лечения кариеса дентина показатели денситометрии снижены по сравнению с показателями нормы, а после проведенного лечения зубов с кариесом дентина показатели денситометрии через 6 месяцев и через год незначительно улучшились, но не достигли показателей нормы.

Рис.3. Динамика показателей микроциркуляции и ритмических составляющих амплитудно-частотного спектра ЛДФ-грамм

Из рисунка 3 видно, что до лечения кариеса дентина показатели лазерной допплеровской флоуметрии были выше по сравнению с показателями нормы, а после проведенного лечения зубов с кариесом дентина уровень капиллярного кровотока (М), интенсивность кровотока (σ), вазомоторная активность микрососудов (KV) через 6 месяцев и через год незначительно улучшились, но не достигли показателей нормы.

На основании проведенного исследования видно, что электроодонтометрические, денситометрические показатели и показатели лазерной допплеровской флоуметрии зубов с кариесом дентина после лечения значительно не изменились и не достигают параметров нормы.

Таким образом, лечение кариеса дентина с применением прокладки на основе гидроксида кальция не приводит к нормализации показателей. Поэтому разработка новых эффективных методов лечения кариеса дентина является актуальной задачей стоматологии.

Источник