Классификация травмы селезёнки AAST

Для количественной оценки степени повреждения у пациентов с разрывами селезенки был предложен ряд систем классификации.

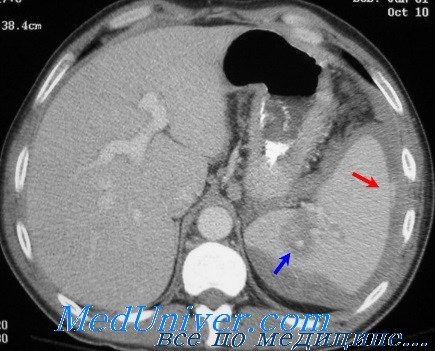

Эти системы были созданы на основании как данных КТ, так и на интраоперационном виде разорванной селезенки.

Ранние классификации включали описание объема кровотечения в брюшную полость, а также попытки количественной оценки степень разрыва капсулы и паренхимы. Лучшей из известных систем классификации травм селезенки является созданная Американской ассоциацией хирургов-травматологов (AAST). Как и все другие системы классификации AAST, она использует шкалу от 0 до 5.

Система градации повреждений селезенки, предложенная Американской ассоциацией хирургов-травматологов:

I степень повреждения селезенки:

- Гематома — Подкапсульная, 50% площади поверхности или нарастающая;

разорванная подкапсульная или паренхимная гематома. - Внутрипаренхимная гематома >5 см или нарастающая

- Разрыв — >3 см в глубину паренхимы или вовлекающий трабекулярные сосуды

IV степень повреждения селезенки:

- Разрыв, включающий сегментарные сосуды или сосуды ворот, с обширной зоной деваскуляризации (>25% селезенки)

V степень повреждения селезенки:

- Разрыв — Полное разрушение селезенки

- Сосуды — Повреждение сосудов ворот с деваскуляризацией селезенки

Источник

Разрывы селезенки классификация характеристика лечебная тактика

Для количественной оценки степени повреждения у пациентов с разрывами селезенки был предложен ряд систем классификации. Эти системы были созданы на основании как данных КТ, так и на интраоперационном виде разорванной селезенки. Ранние классификации включали описание объема кровотечения в брюшную полость, а также попытки количественной оценки степень разрыва капсулы и паренхимы.

Лучшей из известных систем классификации травм селезенки является созданная Американской ассоциацией хирургов-травматологов (AAST). Как и все другие системы классификации AAST, она использует шкалу от 0 до 5.

Система градации повреждений селезенки, предложенная Американской ассоциацией хирургов-травматологов:

I степень повреждения селезенки:

Гематома — Подкапсульная,

III степень повреждения селезенки:

Гематома — Подкапсульная, >50% площади поверхности или нарастающая; разорванная подкапсульная или паренхимная гематома. Внутрипаренхимная гематома >5 см или нарастающая

Разрыв — >3 см в глубину паренхимы или вовлекающий трабекулярные сосуды

IV степень повреждения селезенки:

Разрыв — Разрыв, включающий сегментарные сосуды или сосуды ворот, с обширной зоной деваскуляризации (>25% селезенки)

V степень повреждения селезенки:

Разрыв — Полное разрушение селезенки

Сосуды — Повреждение сосудов ворот с деваскуляризацией селезенки

Вид селезенки при КТ и на операции часто различается. Некоторые из этих различий могут быть связаны с эволюцией повреждения от выполнения КТ до операции, но также вероятно, что КТ несовершенна при описании патологической анатомии разрывов селезенки. Классификации повреждений селезенки по данным КТ могут как переоценивать, так и недооценивать степень повреждения селезенки, которая обнаруживается во время операции.

Вид повреждения при КТ может быть достаточно тривиальным, но во время операции будет обнаружен значительный разрыв селезенки. Напротив, по данным КТ следовало бы ожидать большого разрыва селезенки, но при операции будет выявлено менее тяжелое повреждение. В общем КТ и основывающиеся на ней системы оценки ближе к недооценке степени повреждений селезенки по сравнению с тем, что обнаруживается при операции.

К тому же, согласие экспертов и между экспертами относительно классификации повреждений селезенки по данными КТ — всего лишь вопрос профессиональной этики.

Весьма важно, что система оценки на основании данных КТ состоит в том, что последующее течение заболевания не имеет точной корреляции со степенью повреждения, определяемой при этом исследовании. Хотя имеется приблизительная корреляция между степенью повреждения селезенки, видимой на КТ, и частотой оперативных вмешательств, исключения бывают часто.

Можно иметь то, что выглядит простым повреждением при КТ, но впоследствии превращается в показание к отсроченному оперативному вмешательству. Напротив, выглядящее тяжелым при КТ повреждение селезенки достаточно часто протекает доброкачественно и успешно излечивается консервативно.

Вероятно, главное удобство классификации повреждений селезенки, особенно когда используется шкала повреждения органов AAST, состоит в объективной стандартизации терминологии и уверенности в том, что отдельные повреждения описаны в точных терминах, понятных другим. Стандартизированные шкалы оценки повреждения органов также удобны для исследований и описания групп пациентов с повреждениями селезенки. До некоторой степени они также удобны для выработки лечебных алгоритмов.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Вопрос 34. Травматические повреждения селезенки. Классификация, клиника, диагностика, лечение

Частота повреждений селезенки среди других органов брюшной полости составляет 20-30%. Основные виды травмы — падение высоты, автотравма, сдавление живота, ранение. Предрасполагающие факторы, способствующие повреждению селезенки: малая подвижность, полнокровие органа, недостаточная прочность капсулы селезенки. Закрытым травмам селезенки сполсобствуют ее патологические изменения при малярии, тифе, спленомегалии и т.д.

1. Открытая травма: По характеру и виду ранения (холодным оружием: колотые, резанные, рубленые, рваные, ушибленные; огнестрельные: пулевые, дробовые, осколочные). По соотношению раны с брюшной полостью (проникающие/непроникающие). По повреждению паренхимы (поверхностные раны капсулы органа; раны капсулы и паренхимы, не достигающие области сосудисто-секреторной ножки; раны капсулы и паренхимы с повреждением сосудисто-секреторной ножки; размозжение либо отсечение части органа)

Разрыв паренхимы без повреждения капсулы (контузия селезенки)

Разрыв капсулы без существенного повреждения паренхимы

Разрыв паренхимы и капсулы селезенки (одномоментный). Наиболее частый. СРазу возникает кровотечение в брюшную полость.

Разрыв паренхимы с более поздним разрывом капсулы — (латентный) двухмоментный разрыв селезенки. При повреждении паренхимы образуется подкапсульная или центральная гематома. Кровоизлияния в брюшную полость не происходит. В дальнецшем при физическом напряжении, повороте туловища, чихании, ходьбе повышается давление в селезенке, происходит разрыв капсулы и возникает кровотечение в брюшную полость.

Разрыв паренхимы и капсулы с самостоятельной тампонадой — позднее свободное кровотечение — мнимый (ложный) двухмоментный разрыв селезенки. Разрыв капсулы покрывается сгустком крови или сальником, создавая временную задержку кровотечения в брюшную полость. При повышении давления в селезенке, сгусток крови отходит и неожиданно возникает кровотечение.

ложный трехмоментный разрыв с последующей самостоятельной тампонадой и свободным поздним кровотечением.

Разрывы селезенки бывают единичные и множественные.

Зависит от характера и механизма травмы, интенсивности внутрибрюшного кровотечения.

Общая картина: общ. слабость, головокружение, боли в бр.пол. (боль большинстве случаев локализуется вначале в лев. квадранте живота, иррадиирующая в лев.плечо и лопатку, затем рапространяется по всей бр.пол.), кожные покровы бледные, покрыты холодным липким потом, кратковременная потеря сознания (первичный обморок), беспокойство, частый малый пульс, снижение АД, вынужденное положение(на лев.боку с поджатыми к животу коленями).

По тяжести клинических проявлений, определяющих исход, повреждения классифицируются:

Тяжелые повреждения с быстро нарастающим кровотечением. При повреждениях ворот селезенки, множественных и сочетанных повреждениях. Больные обсекровлены, с низким АД, слабым частым пульсом. Характерна высокая летальность

Повреждения средней тяжести с менее интенсивным внутрибрюшным кровотечением, острыми признаками кровопотери. Умеренно выраженные боли в верхнем отделе живота, усиливаются при глубоком дыхании, иррадиируют в левое надплечье и левую лопатку. Бледность кожных покровов, частый малый пульс, понижение АД. Живот слегка сдут, умеренная ригидность всей брюшной стенки или только в верхнем левом квадранте. Симптом Щеткина-Блюмберга нечетко выражен.

Повреждение селезенки с образованием центральной подкапсульной гематомы. В певые часы могут отсутствовать признаки острого живота. Прорыв гематомы может произойти в любое время. Необъяснимое нарастание анемии после травмы, иррадиация болей в левое плечо и лопатку — незначительные косвенные признаки, позволяющие заподозрить травму селезенки.

При осмотре: живот акте дыхания не участвует. Болезненная припухлость живота слева.

При пальпации: раздражение брюшины, напряжение брюшной стенки, выраженная болезненность живота.

Перкуссия: притупление перкуторного звука в отлогих местах живота при значительном внутрибрюшном кровотечении

Аускультация: перистальтические шумы ослаблены или отсутствуют.

При пальцевом исслед. прямой кишки выявляется болезненность и нависание прямокишечно-маточного углубления.

Рентгенологическое исследование грудной клетки и живота (гомогенная тень в левой части поддиафрагмального пространства, спускающаяся книзу вдоль левого бокового канала до подвздошной области. Высокое стояние и ограничение подвижности левого купола диафрагмы, смещение желудка и левого изгиба ободочной кишкикнизу и вправо, расширение желудка и нечеткость контура его большой кривизны)

Небольшие гематомы около 2см в диаметре не требуют хирургического вмешательства, но в зоне их расположения необходимо на 5-6 дней оставить дренажи. Гематомы, занимающие полюс селезенки либо ее тело, подлежат вскрытию и остановке кровотечения. В случае неудачи прибегают к спленоэктомии.

Наложение швов — надежный гемостатический прием при небольших поверхностных ранах.

При глубоких ранах гемостатический эффект обусловлен термическим воздействием на сосуды и паренхиму селезенки. Это лазерная, криогенная, плазменная, инфракрасная, электрическая коагуляция.

реплантация селезеночной ткани 6-8г в больш.сальник

Источник

Разрывы селезенки классификация характеристика лечебная тактика

После того, как выбрано консервативное лечение, должна быть продолжена интенсивная терапия, а при необходимости выполнены другие диагностические и лечебные процедуры. Для специфического неоперативного лечения травм селезенки научное обоснование недостаточно, и большинство рекомендаций является просто следствием здравого смысла и мнений специалистов.

Большинство пациентов в начале неоперативного лечения должно находиться в условиях отделения интенсивной терапии, включая тех, кто имеет повреждения селезенки II степени и выше, а также пациентов с сочетанными повреждениями, которые затрудняют контроль гематокрита и последовательные физикальные исследования.

Исключениями для наблюдения в отделении интенсивной терапии являются пациенты с небольшими повреждения селезенки I степени. Однако даже в этих случаях пациента сначала нужно помещать в отделение интенсивной терапии, если наблюдение в обычной палате будет ненадежно.

В начальном периоде наблюдения пациенты не должны принимать пищу, так как может потребоваться быстрое оперативное вмешательство, что наиболее вероятно в раннем посттравматическом периоде. В назогастральной аспирации нет необходимости, если она не требуется по другим причинам. Мнение о необходимости строгого постельного режима спорно.

Хотя есть некоторые теоретические причины, подтверждающие преимущества постельного режима, эмпирических подтверждений этому нет. Ранняя активизация обычно полезна для пациентов с травмой и должна, в общем, практиковаться и у пациентов с повреждениями селезенки. Постельный режим должен соблюдаться один-два дня, если нет других причин, требующих неподвижности.

Необходимо пристально наблюдать за гемодинамикой и выполнять последовательные физикальные исследования. Проводится контроль диуреза. Последовательные показатели гематокрита должны сравниваться друг с другом и с показателем при поступлении. Как было отмечено, на изменения гематокрита может влиять кровотечение из сочетанных повреждений, так же как и кровотечение из селезенки; это важно при наблюдении за пациентом.

Многие хирурги следуют практике принимать определенный показатель гематокрита за значение границы, после пересечения которой они выполняют хирургическое вмешательство. На это предельное значение, вероятно, влияет наличие сочетанных повреждений.

При неоперационном наблюдении за больным необходима вакцинация против менингококка, стрептококка и гемофилуса. Исходя из некоторых теоретических соображений, вакцинация считается более эффективной если селезенка сохранена. Поэтому при консервативном ведении лучше вакцинировать пациентов в начале лечения, а не после того, как возникнет потребность в спленэктомии.

Аргументация такой практики несколько противоречива; очень трудно обосновать расчет времени выполнения вакцинации у пациентов после спленэктомии, потому что встречаемость непреодолимого постспленэктомического сепсиса очень мала.

Продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии не имеет четких определений, и на практике сильно варьирует. В большинстве центров пациентов с травмами селезенки оставляют в отделении интенсивной терапии в течение 24-72 часов, а затем переводят в обычную палату, при условии стабильности и отсутствии противопоказаний связанных с другими повреждениями. С этого времени пациенту обычно позволяют есть, если другие повреждения не препятствуют питанию через рот.

Как долго пациент должен оставаться в стационаре, также неясно, в этом отношении остается большой практический разброс. Однозначных преимуществ какого-либо подхода не выявлено, но большое многоцентровое исследование показало, что большинство неудач неоперативного лечения происходит в течение первых 6-8 дней после травмы. В нашем учреждении принято стационарное наблюдение в течение примерно семи дней. Этот подход имеет очевидные финансовые и страховые проблемы, но позволяет захватывать большинство отсроченных кровотечений, пока пациент находится в стационаре.

То, как долго держать пациента, в некоторой степени зависит от природы повреждения селезенки. Очевидно, что простые повреждения требуют более короткой госпитализации, чем более тяжелые повреждения. Во многих ситуациях сочетанные повреждения диктуют продолжительность госпитализации в большей степени, чем повреждения селезенки. Принимая решение о выписке, иногда следует учитывать место проживания пациента и доступность медицинской помощи. Госпитализация пациентов, которые живут далеко от медицинской помощи, возможно должна быть более длительной.

Профилактика венозных тромбозов может быть иногда трудна у пациентов с травмами селезенки, которые наблюдаются без операции. Устройства для последовательной компрессии нижних конечностей всегда уместны и должны использоваться в повседневной практике. Фармакологическая профилактика более проблематична из-за возможности кровотечения из селезенки. Ранняя мобилизация важна для минимизации тромбоэмболических осложнений. Через 24-48 часов успешного неоперативного лечения при необходимости целесообразно начать профилактику тромбоза глубоких вен в форме либо определенной дозы гепарина, либо низкомолекулярного гепарина.

При показаниях со стороны сочетанных повреждений также приемлема профилактика варфарином, начиная со второй недели после травмы. Важно отметить, что эти рекомендации основываются преимущественно на здравом смысле, а не на строгих данных. Частота клинически значимых тромбоэмболических эпизодов у пациентов с повреждениями селезенки и частота неудач оперативного лечения у получающих антикоагулянты достаточно низка, что затрудняет изучение рисков и преимуществ антикоагулянтной профилактики у этих пациентов.

Тема КТ-контроля пациентов с неоперативным лечением повреждений селезенки также неоднозначна. Большинство серий показывает, что КТ либо не нужна, либо ее влияние на лечение чрезвычайно мало. В литературе, касающейся КТ наблюдения, высказывается большое разнообразие мнений, от отсутствия потребности в наблюдении до наблюдения через короткие интервалы.

Середина принимается некоторыми хирургами, которые исследуют селезенку в динамике с помощью КТ только если они намереваются разрешить пациентам вернуться к контактным видам спорта или другим видам деятельности, несущим риск травмы селезенки. Политика учреждения, в котором работает автор, состоит в обследовании только тех пациентов, у которых сохраняется абдоминальная симптоматика через неделю наблюдения. Иногда у этих пациентов развиваются псевдоаневризмы селезенки, даже если при первичной КТ не было выявлено затемнений.

Трудно предположить судьбу этих псевдоаневризм, если их оставлять нелеченными, но они могут иметь впечатляющий вид и подлежат ангиогра-фической эмболизации.

При выписке пациентам рекомендуется не заниматься в дальнейшем контактными видами спорта и другими видами деятельности, сопряженными с возможностью ударов по туловищу. Оптимальный срок этого ограничения неизвестен, но обычно рекомендуемые сроки колеблются от двух до шести месяцев. Существует экспериментальное доказательство того, что большинство поврежденных селезенок не восстанавливает свою нормальную целостность и прочность ранее 6-8 недель после травмы, так что рекомендация воздерживаться от контактного спорта в течение 2-6 месяцев представляется вполне резонной.

Кроме контактного спорта, после успешного неоперативного лечения особых ограничений не предполагается.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник