- Разрывы сердца при инфаркте

- Вероятность разрыва сердца

- Классификация

- Причины разрывов сердца

- Диагностика

- Лечение разрыва сердца

- Осложнения и последствия

- Профилактика разрыва сердца

- Разрыв сердца

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы разрыва сердца

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение разрывов сердца

- Помощь на этапе СМП

- Консервативная терапия

- Хирургическое лечение

- Прогноз и профилактика

Разрывы сердца при инфаркте

Используйте навигацию по текущей странице

Вероятность разрыва сердца

Разрывы сердца возникают при инфаркте миокарда в 3% случаев, чаще в первую неделю (в 50% случаев) первого, как правило, переднего обширного трансмурального «ИМ с зубцом Q» и у пожилых женщин. В дальнейшем риск развития разрыва снижается по мере формирования постинфарктного рубца Разрывы сердца являются причиной летальности в 15% случаев и занимают 3-е место после фибрилляции желудочков и коронарного шунтирования.

Разрывы сердца обычно происходят в интервале от первых суток инфаркта миокарда до 3 недель и имеют два пика в первые 24 часа и на 4— 7-й день от начала инфаркта миокарда. Подавляющая часть больных с разрывами сердца гибнет от гемоперикарда в течение нескольких минут.

Классификация

По времени:

- ранними (возникают чаще, в 80% случаев), пик — 3—5-й дни инфаркта миокарда, когда еще нет рубцевания,

- поздними — вследствие истончения некротизированного участка,

По локализации

По клиническому развитию:

- медленнотекущими,

- подострыми (в течение нескольких часов с клиническими симптомами нарастающей тампонады сердца, когда еще возможно помочь больному),

- острыми, одномоментными (с острой гемотампонадой).

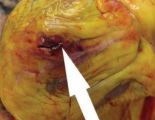

Наружные разрывы свободной стенки левого желудочка сердца (встречаются у 2—10% больных инфаркта миокарда) с истечением крови из левого желудочка в полость перикарда (быстро заполняющей ее) и развитием тампонады сердца, чаще возникают между 1-м и 21-м днем и встречаются в зоне обширного (более 20% площади миокарда) трансмурального инфаркта миокарда передней стенки или заднебокового сегмента левого желудочка (особенно у гипертоников) и в 10—20% случаев ответственны за больничную летальность от инфаркта миокарда. Левый желудочек подвержен таким разрывам в 7 раз чаще, чем правый желудочек. Разрывы часты у пожилых женщин (старше 60 лет) между 1-м днем и 3 неделями трансмурального инфаркта миокарда и у гипертоников.

Причины разрывов сердца

- Истончение стенки левого желудочка,

- Некроз стенки миокарда на всю толщу (трансмуральный инфаркт)

- Попадание крови в зону ишемии (что ослабляет миокард);

- Неблагоприятное влияние тромболитиков на организацию коллагена и его синтез в зоне инфаркта;

- Рассасывание коллагена вследствие наплыва лимфоцитов в зону инфаркта миокарда;

- Плохое развитие коллатералей;

- Неадекватное моделирование миокарда;

- Нагрузка на стенку миокарда в «жесткой» зоне некроза в период систолы и разрывы микроструктур миокарда;

- Сохраняющееся высокое АД в первые дни инфаркта миокарда;

- Поздняя госпитализация (12—24 ч);

- Сохраняющийся кашель, рвота или состояние психодвигательного возбуждения;

- Распространенный инфаркт миокарда (более 20% площади миокарда);

- Возможное продолжение инфаркта миокарда (поздние разрывы).

Диагностика

Анализ анамнеза заболевания и жалоб, когда появились боли в груди, слабость, с чем пациент связывает появление этих симптомов, были ли травмы грудной клетки, отмечал ли пациент приступы загрудинных болей ранее, имеет ли ишемическую болезнь сердца), переносил ли ранее инфаркт миокарда.

Физикальный осмотр. При аускультации сердца определяются характерные шумы. Этот шум часто сопровождается дрожанием в околосердечной области. При разрыве или отрыве папиллярной мышцы появляется выраженная недостаточность клапана, сопровождающаяся систолическим шумом над всей областью сердца, особенно над его верхушкой.

Определение тропонина Т или I крови помогает выявить наличие острого инфаркта миокарда.

Развернутая коагулограмма позволяет определить повышенную свертываемость крови, значительный расход факторов свертывания, выявить появление в крови продуктов распада.

Электрокардиография (ЭКГ). При разрыве сердца на ЭКГ продолжает определяться синусовый или замещающий его ритм. Определяется электромеханическая диссоциация – несоответствие между наличием ритма сердца на ЭКГ и отсутствием нормального тока крови (отсутствие пульса и артериального давления, или слабый пульс и низкое артериальное давление). Со временем нормальный ритм урежается (становится редким), сменяется единичными ударами сердца и развивается остановка сердца.

Эхокардиография (ЭхоКГ). При эхокардиографическом исследовании определяется расположение разрыва сердца, его размеры, оценивается накопление крови в полости перикарда (околосердечной сумки), выявляется изменение тока крови при нарушении функции клапанов сердца (например, при разрыве папиллярных мышц – внутренних мышц сердца, обеспечивающих движение клапанов).

Лечение разрыва сердца

Шанс дает только хирургическое лечение. Предоперационный период очень короткий, только во время подготовки операционной, так как оперативное лечение должно быть экстренным. В предоперационном периоде возможна попытка стабилизации гемодинамики. Для этого применяют:

- внутриаортальную баллонную контрпульсацию – имплантацию механического устройства для временной поддержки насосной функции сердца. Данный метод позволяет понизить нагрузку сердца и повысить кровоснабжение всех органов, в том числе собственных артерий сердца;

- внутривенное капельное введение растворов из группы нитратов;

- перикардиоцентез — уменьшает тампонаду сердца кровью.

Хирургическое лечение подразумевает открытую операцию, с ушиванием разрыва миокарда с постановкой заплаты и восстановление его кровоснабжения.

Осложнения и последствия

Каждый больной с разрывом сердца быстро погибает при отсутствии экстренного хирургического лечения. Даже пациенты с маленьким разрывом сердца, самостоятельно закрывшимся, крайне редко живут более 2-х месяцев без проведении операции.

Профилактика разрыва сердца

Профилактика возникновения ишемической болезни сердца:

- нормализация уровня холестерина в крови: отказ от приема жирной пищи, при наличии повышенного уровня холестерина – терапия холестерин-снижающими препаратами;

- отказ от курения;

- нормализация артериального давления (поддержание артериального давления в пределах от 90/60 мм рт.ст. до 140/90 мм рт.ст.).

- Своевременное обращение за медицинской помощью при появлении длительного (более 5 минут) приступа загрудинных болей.

- Своевременная диагностика и лечение ишемической болезни сердца обеспечивает профилактику инфаркта миокарда как основной причины разрывов сердца.

- Раннее полноценное лечение имеющегося инфаркта миокарда.

Разрыв сердца — одна из основных причин смерти пациентов с острым инфарктом миокарда. Частота разрывов сердца резко увеличивается по мере старения человека и составляет около 4% у лиц до 50 лет, 20% — у больных в возрасте 50—59 лет, более 30% — у лиц старше 60 лет. Вероятность разрыва сердца не зависит от размера зоны некроза. С высоким риском развития разрыва сердца связаны пожилой возраст, женский пол, первый передний обширный трансмуральный ИМ с более чем 20% зоной поражения левого желудочка, слабое развитие коллатерального кровообращения, нижняя локализация инфаркта миокарда, наличие артериальной гипертензии или сахарного диабета в анамнезе, чрезмерная двигательная активность в острый период инфаркта миокарда, проведение тромболитической терапии позднее 14 часов от начала развития инфаркта миокарда.

Источник

Разрыв сердца

Разрыв сердца – это нарушение целостности миокарда с формированием в нем сквозного или неполного дефекта. Основные причины: трансмуральный инфаркт, опухоли, заражение некоторыми паразитами. Проявляется тахикардией, снижением артериального давления, возникновением грубого систолического шума. Пациент жалуется на одышку, головокружение, боль за грудиной. Поиск причины патологии осуществляется с помощью УЗИ, ЭКГ, катетеризации правых отделов. Лечение – оперативное ушивание дефекта. Консервативные методы обладают недостаточной эффективностью. Они используются только тогда, когда операция невозможна.

МКБ-10

Общие сведения

Разрыв сердца – жизнеугрожающее состояние, при котором происходит механическое нарушение целостности наружной сердечной стенки или межжелудочковой перегородки. Патология впервые описана в XVII веке английским врачом и биологом Уильямом Гарвеем. Сегодня она возникает у 2-6% больных с острым инфарктом, а также у 1-2% людей, страдающих опухолями миокарда и паразитарной инвазией. Разрыв сердца, причиной которого является инфаркт, чаще встречается у мужчин. В остальных случаях связь с половой принадлежностью больного отсутствует.

Причины

Разрыв сердца – полиэтиологическое заболевание, вызываемое кардиогенными и некардиогенными причинами. Чаще всего разрыв миокарда происходит на фоне выраженного атеросклероза коронарных артерий. Его непосредственными причинами могут выступать:

- Острый инфаркт миокарда. Является причиной разрыва в 92% случаев. Обычно происходит повреждение свободной стенки левого желудочка, которое сопровождается тампонадой. Другие участки органа (сосочковые мышцы, межжелудочковая перегородка) поражаются реже. Разрыв может возникать в течение 2-х недель с момента развития ОИМ.

- Травмы грудной клетки. Происходят при автомобильных авариях, падениях с высоты, прямых ударах по грудине, колотых ранениях. Наиболее часто встречаются повреждения правого желудочка. Это объясняется его анатомическим расположением. Патология обычно сопровождается тампонадой, быстро приводит к развитию жизнеугрожающих состояний.

- Паразитарная инвазия. Ткани сердечной мышцы могут поражаться цистицерками свиного цепня, аскаридами, токсоплазмой. Известны случаи выявления эхинококковых кист. Абсолютное большинство заболевших сообщает о регулярных контактах с животными, нарушении правил личной гигиены, употреблении плохо обработанного мяса.

- Опухоли. Могут быть первичными или представлять собой метастазы неопластических процессов, поражающих другие органы. В сердце метастазирует рак молочной железы, легких, желудка, почек. Достигая больших размеров, новообразование растягивает миокард, который не выдерживает нагрузки и разрывается.

- Неопухолевые процессы. Причины повреждения миокарда – абсцессы, гранулемы, гуммы. Кроме того, ткани поражаются конгломератами кальциноза. Рост патологических структур приводит к перерастяжению и повреждению мышечного слоя. Травма может быть поверхностный или сквозной.

Патогенез

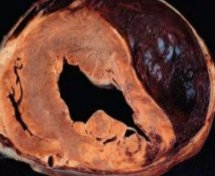

Разрыв сердца может быть полным или незавершенным. В первом случае происходит сквозная перфорация стенки органа с дальнейшим перикардиальным истечением крови. Заполнение полости перикарда ограничивает кардиальное рабочее пространство и делает нормальные сердечные сокращения невозможными. Развивается тампонада. Кроме того, механическое повреждение миокарда снижает его сократительную способность. Это приводит к острой сердечной недостаточности.

Незавершенный разрыв опасен резким снижением сократительной функции миокарда. У пациента с нарушением целостности левого желудочка, независимо от его причины, развивается отек легких, сердечная астма. Правожелудочковые разрывы способствуют возникновению застоя в большом круге кровообращения. Происходит быстрое увеличение печени, скопление жидкости в брюшной полости, мягких тканях. Формируется аневризма – выбухание сердечной стенки на месте повреждения.

Разрыв межжелудочковой перегородки – причина генерализованной сердечной недостаточности: возникает отек легких, асцит, происходит смешение артериальной и венозной крови. Развивается кардиогенный шок. Изначально отверстие может быть небольшим, при этом гемодинамика сохраняется на приемлемом уровне. Постепенно разрыв увеличивается, а гемодинамические показатели ухудшаются. Летальность при отсутствии операции достигает 90%.

Классификация

Существует несколько параметров классификации разрывов сердца: по времени возникновения (ранние, поздние); по глубине (полные, неполные); по длительности (моментальные, растянутые во времени). Чаще всего патология подразделяется по локализации дефекта. Различают следующие разновидности:

1. Внешний разрыв. Встречается наиболее часто. Является причиной возникновения тампонады. Разделяется по местонахождению:

- Поражение левого желудочка. Самый частый вариант. Обычно бывает вызвано сквозным некроза миокарда, трудно поддается коррекции.

- Поражение правого желудочка. Встречается в 2-3% случаев. Чаще возникает на фоне травм груди. Также причиной может оказаться паразитарная инвазия или онкология.

- Поражение предсердия. Встречается крайне редко. Возникает при врожденных дефектах атриальной стенки, дилатационных кардиомиопатиях, опухолях.

2. Внутренний разрыв. Происходит интракардиально, тампонады не возникает. Сопровождается нарушением внутрисердечного кровотока, возникновением признаков недостаточности кровообращения. Различают:

- Травму межжелудочковой перегородки. Сопровождается патологическим смешиванием венозной и артериальной крови. Делает нормальный легочный газообмен невозможным.

- Повреждение сосочковых мышц. Приводит к нарушению работы клапанов внутри сердца. Полный отрыв мышечного волокна становится причиной скоропостижной гибели пациента. При частичных разрывах пациенты сохраняют жизнеспособность 7-14 суток.

Симптомы разрыва сердца

Клиническая картина развивается внезапно, быстро достигает максимума. Больные жалуются на неожиданно возникшую резкую боль в груди, слабость, одышку. При осмотре выявляют синеватый оттенок носогубного треугольника, мочек ушей. Больной испуган, покрыт холодным липким потом, беспокоен. Он занимает вынужденное положение сидя, при укладывании жалуется на резкое затруднение дыхания, ухудшение самочувствия.

По мере развития патологии состояние больного ухудшается. При правожелудочковой локализации повреждений и нарушении целостности межжелудочковой перегородки развиваются отеки ног, которые постепенно поднимаются выше. Возникает асцит, увеличение размеров печени. Дефект в области левого желудочка становится причиной отека легких, возникновения выраженной одышки с выделением пенистой мокроты.

Большие повреждения приводят к резкому нарушению гемодинамики. Происходит снижение артериального давления, отмечается компенсаторная тахикардия, которая сменяется брадикардией. Возможно развитие картины шока: критическое падение АД, централизация кровообращения, нарушение сознания. При отсутствии помощи у человека развивается фибрилляция желудочков, которая приводит к возникновению клинической смерти.

Осложнения

При отсутствии своевременной диагностики и медицинской помощи витальные осложнения возникают у 90% больных. У абсолютного большинства из них через несколько минут или часов (зависит от размеров и локализации дефектов) развивается крупноволновая, а затем мелковолновая фибрилляция желудочков. Она завершается полным прекращением сердечной деятельности и смертью. Если этого не произошло, существует вероятность формирования нарушений внутрисердечной проводимости.

К числу осложнений, которые встречаются практически у всех больных, относится кардиогенный отек легких, гепатоспленомегалия, асцит. Возможны нарушения со стороны внутренних органов, спровоцированные гипергидратацией и механическим сдавлением. У выживших пациентов нередко формируется аневризма сердечной стенки.

Диагностика

Постановка диагноза осуществляется врачом-кардиологом при участии специалиста по функциональной диагностике, реаниматолога, кардиохирурга. Причины патологического состояния должны быть установлены в течение 1 часа. Дифференциальная диагностика проводится с неосложненным ОИМ, экссудативным перикардитом, коронарной патологией, имеющей другие причины. Обязательное обследование:

- Физикальное. Выявляет внешние признаки разрыва сердца. При аускультации выслушивается грубый систолический шум, в легких — крупнопузырчатые влажные хрипы. Возможно появление пенистой мокроты. Живот увеличен, вздут, печень выходит за края реберной дуги.

- Лабораторное. При инфаркте миокарда обнаруживается повышенный уровень сердечных тропонинов I и T. Отмечается рост активности и массы КФК МВ. Разрывы межжелудочковой перегородки сопровождаются нарушением газового состава крови. Содержание O2 в пробах из правого желудочка выше, чем из правого предсердия. Возможно общее снижение оксигенации.

- Инструментальное. Посредством УЗИ обнаруживается накопление крови в перикарде, патологическая митральная регургитация, дилатация левых отделов. На ЭКГ отмечается M-образный подъем участка ST, электромеханическая диссоциация. С помощью катетеризации правого желудочка и вентрикулографии удается обнаружить зону повреждения.

Лечение разрывов сердца

Шансы больного на жизнь зависят не только от локализации и размеров повреждения, но и от того, насколько быстро и правильно будет оказана помощь. Медицинское пособие должно быть начато на догоспитальном этапе (ДГЭ). После госпитализации показана экстренная операция.

Помощь на этапе СМП

Выявить разрыв миокарда на ДГЭ удается редко, поэтому помощь оказывают в соответствии с имеющейся симптоматикой. При инфарктах показано введение наркотиков, нитратов, антиагрегантов. Торакальные травмы требуют иммобилизации пациента, качественного обезболивания. При снижении АД нужна инфузия, вазопрессоры. Дыхательная недостаточность – показание для интубации трахеи и перевода больного на аппаратное дыхание.

Консервативная терапия

Консервативное лечение отличается крайне низкой эффективностью и используется только в тех ситуациях, когда интраоперационный риск превышает вероятность гибели больного без операции. Показана ИВЛ, объемная инфузия, прессорные амины. Кроме того, используются гемостатические, кардиотропные средства, после заживления дефекта – антиагреганты. Проводится симптоматическое лечение антиаритмиками, мочегонными, гипотензивными лекарствами. Больного госпитализируют в кардиореанимацию.

Хирургическое лечение

Выполняется экстренно, по жизненным показаниям. Повреждения межжелудочковой перегородки закрывают окклюдером в ходе эндоваскулярного малоинвазивного вмешательства. Наружный разрыв сердца, независимо от глубины, устраняется открытым способом. Доступ – продольная стернотомия или переднебоковая левосторонняя торакотомия. Хирург вскрывает перикард, ушивает миокард матрацным швом с использованием тефлоновых прокладок, при необходимости устанавливает дренажи.

Прогноз и профилактика

Разрыв сердца, причины которого имеют ишемическую природу, прогностически неблагоприятен. При оперативном лечении летальность достигает 51%, если операция не проводилась, погибает около 90% больных. Колотые ранения сердца приводят к смерти в 29-35% случаев. Прогноз при опухолях зависит от их локализации, размеров и природы. Неопухолевые образования и паразитарные кисты – причина летального исхода в 30-40% наблюдений.

Профилактика разрывов миокарда при ОИМ – реперфузионная терапия. При отсутствии на базе клиники рентген-операционной проводятся тромболитические мероприятия. Используются ферменты: альтеплаза, стрептокиназа, тенектеплаза. Современным методом восстановления кровотока считается оперативное удаление тромба и стентирование коронарных артерий. Для предотвращения повреждений миокарда при опухолях и паразитарных кистах патологический очаг удаляют.

Источник