- Размер частиц лекарственного вещества

- Физико-химические свойства порошкообразных лекарственных препаратов

- Форма и размер частиц

- Плотность порошка

- Удельная поверхность порошка

- Истинная плотность

- Внутреннее (контактное) трение

- Смачиваемость

- Гигроскопичность

- Кристаллизационная вода

- Электрические свойства

- Технологические свойства порошкообразных лекарственных препаратов

- Фракционный (гранулометрический) состав

- Пористость порошкообразной массы

- Насыпная масса (Насыпной вес)

- Относительная плотность

- Коэффициент сжатия (уплотнения)

- Сыпучесть (текучесть)

- Влажность

- Прессуемость порошков

- Сила выталкивания таблеток из матрицы

Размер частиц лекарственного вещества

Необходимость изучения физико-химических и технологических характеристик фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ, а также оценки их физического состояния, в частности размеров частиц и их морфологии (формы и вида поверхности), сегодня не вызывает сомнений [1, 7, 8]. Форма и размер частиц определяют большинство технологических характеристик порошков, таких как насыпная масса, сыпучесть, угол откоса, прессуемость, электризуемость, что, в свою очередь, сказывается на качестве готовой лекарственной формы (ЛФ) [4]. Форма частиц может оказывать влияние на процесс обработки и на свойства конечного продукта, например на текучесть или абразивность [7].

Дисперсность лекарственных веществ (ЛВ) имеет непосредственное отношение к их терапевтическому эффекту: с уменьшением размера частиц увеличивается поверхностная энергия измельчаемого ЛВ, которое лучше растворяется, быстрее и полнее участвует в химических реакциях. От размера частиц зависит скорость и полнота всасывания ЛВ, его концентрация в биожидкостях при любых способах назначения в виде различных ЛФ. Так, например, противовирусный препарат Ацикловир в форме мази проявляет свое терапевтическое действие лишь при размере его частиц в готовой форме не более 50 мкм [6].

В работе Е.К. Гузева и др. [3] показано, что при сходном составе пяти серий крема Клотримазол в каждой из них обнаружены кристаллы разных размеров и форм, при этом изученные серии были изготовлены из субстанций разных производителей. Измерение размеров кристаллов показало, что препараты отличаются по долевому распределению частиц разных размеров.

Применение метода оптической микроскопии для выявления различий форм и размеров кристаллов лекарственных субстанций в препаратах от разных производителей позволяет при необходимости либо выявить фальсификат, либо подтвердить авторство истинного производителя.

Показатель «Размер частиц» характеризует качество препарата, а также подтверждает правильность проведения технологического процесса. Например, при выборе оптимального состава и технологии производства таблеток пара-аминосалициловой кислоты (ПАСК) было установлено, что свойства субстанций разных серий одной и той же фирмы отличаются, в частности, по форме и размеру частиц, контроль которых не предусмотрен нормативной документацией (НД) фирм-изготовителей. Именно поэтому изучение таких характеристик субстанций является одной из важных стадий исследований при разработке ЛФ препарата, так как от результата этих исследований зависит выбор технологии и основных параметров процесса получения таблеток [5].

Наибольшее влияние на технологические свойства порошков оказывает доминирующая фракция, однако в работах, проведенных на химико-фармацевтическом комбинате «Акрихин» авторы показали, что характеристика всех значимых фракций порошка необходима не только для стабилизации технологических параметров производства таблеток, но и повышения качества таблеток [4].

В настоящее время действующая Государственная фармакопея XIII издания (ГФ XIII изд.), НД фирм-производителей фармацевтических субстанций в основном не предусматривает требования к размеру частиц. Это приводит к тому, что субстанции, удовлетворяющие требованиям к качеству по имеющимся в НД показателям, оказываются порой непригодными для получения качественной ЛФ [4].

Показатель «Размер частиц» включен в крайне ограниченное число НД, а именно на субстанцию папаверина гидрохлорид (страна-производитель – Италия), эналаприла малеат (Индия), сальбутамол (Россия), кальция полистиролсульфонат (Япония), валсартан (Венгрия). При этом требования к размеру частиц и рекомендуемые методы не стандартизованы.

Целью представленной работы является изучение формы и размеров частиц фармацевтических субстанций с помощью метода микроскопии.

Материалы и методы исследования

Объектами исследования явились отечественные и зарубежные фармацевтические субстанции 26 наименований, используемые для производства различных ЛФ.

Методика приготовления микропрепарата. На предметное стекло наносили небольшое количество порошка субстанции (примерно 0,01 г), добавляли каплю иммерсионного масла, равномерно распределяли смесь стеклянной палочкой, накрывали покровным стеклом, аккуратно придавливали, избегая сильного нажима. Препарат закрепляли на предметном столике микроскопа, частицы изучали при увеличениях × 100 или × 200, в зависимости от размера частиц каждой субстанции. Если размер частиц находился в широком диапазоне, измерение и фотографирование проводили последовательно при двух увеличениях, что давало возможность охарактеризовать форму частиц и определить средний линейный размер всех фракций. Увеличение подбирали так, чтобы измеряемые изображения частиц имели размер не менее 1 мкм.

Оборудование. Определение формы и размера частиц исследуемых субстанций проводили при помощи оптического микроскопа Olympus BX41 (Япония) (диапазон увеличений × 100 – × 400) с дополнительным источником освещения – Olympus KL 1500. Для документирования и обработки изображений использовали программу «ВидеоТест – Размер 7.0» (г. Санкт-Петербург), предварительно фотографируя три поля зрения с помощью цифровой фотокамеры DP–20.

Результаты исследования и их обсуждение

Форма частиц фармацевтических субстанций

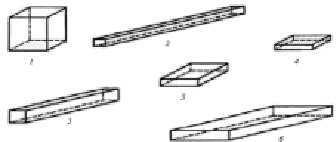

Рассмотрение большого количества образцов субстанций показало, что все многообразие форм их кристаллов в плоскостной проекции может быть сведено к нескольким геометрическим фигурам. При этом необходимо отметить, что некоторые порошки могут содержать кристаллы разных форм и/или их фрагменты. Существование в практике большого количества методов для оценки формы частиц, которые часто дают несопоставимые результаты, вызывает трудности в понимании важности и необходимости проведения такого рода исследований. На данном этапе более приемлемым методом оценки формы частиц фармацевтических порошков можно считать метод, описанный в ГФ XIII изд., ОФС.1.2.1.0009.15 «Оптическая микроскопия» [2], требования которой гармонизированы с подобной статьей USP38-NF33 [9]. В ГФ XIII изд. приведена форма 6 групп частиц кристаллических порошков (рисунок).

Ряд авторов [4] предлагают внести некоторую корректировку в описание формы частиц групп 3, 4 и 5, а именно: термины «колоннообразные», «чешуйчатые», «пластинчатые» дополнить соответственно терминами «палочковидные», «пластинчатые» и «пластинчатые – объемные». Вместо 6-й группы (планкообразные) предлагается ввести новую группу – призматические и пирамидальные частицы, так как такая форма частиц достаточно широко представлена на рынке фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ.

На рисунке представлены частицы следующей формы:

1 – равносторонние: частицы с одинаковой длиной, шириной и толщиной, включая кубические и сферические частицы;

2 – игольчатые: тонкие, похожие на иглу частицы, или сходные с ней по соотношению длины и толщины;

3 – колоннообразные: длинные тонкие частицы с шириной и толщиной больше, чем игольчатые;

4 – чешуйчатые: тонкие, плоские с одинаковой шириной и длиной;

5 – пластинчатые: плоские, одинаковые по длине и ширине, но с большей толщиной, чем чешуйчатые;

6 – планкообразные: крупные, тонкие, пластинчатые частицы.

Частицы могут быть иной, неопределенной формы.

В фармакопее США те же группы частиц описываются следующими терминами: 1 – изодиаметрическая – частица примерно равной длины, ширины и толщины, включаются как кубические, так и сферические частицы; 2 – игольчатая – узкая иглообразная частица примерно равной ширины и толщины; 3 – колоннообразная – длинная, тонкая частица с шириной и толщиной большей, чем у игольчатой частицы; 4 – хлопьевидная – тонкая плоская частица примерно равной длины и ширины; 5 – пластинчатая – плоские частицы примерно равной длины и ширины с большей толщиной, чем у хлопьевидных; 6 – лейста – длинная тонкая лезвиеподобная частица.

Нами была изучена форма частиц 26 наименований фармацевтических субстанций. Среди них было выявлено 7 основных форм, 6 из которых нам удалось разделить на группы согласно ГФ ХIII изд. В изученных субстанциях преобладали частицы колоннообразной (включая палочкообразную) и пластинчатой формы – по 32 %. Далее в порядке убывания: сферические – 16 %, чешуйчатые – 12 % и по 4 % – игольчатых и планкообразных. В название группы № 3 (колоннообразная форма) нами было внесено уточнение («колоннообразная, включая палочкообразную»), так как форму частиц ряда субстанций (например, кетотифен, белсеразида гидрохлорид) можно более точно описать термином «палочки», чем «колонны». По этой причине мы предлагаем группу «колоннообразные» дополнить термином «палочкообразные». Частицы ряда субстанций имели другую форму, например призматическую (рисперидон, пирацетам), в связи с чем мы выделили их в отдельную дополнительную группу (№ 7).

В табл. 1 представлена классификация частиц по форме основной фракции, в правом столбце присутствуют фотографии частиц некоторых субстанций из каждой группы.

Форма частиц согласно ГФ ХIII изд.

Классификация фармацевтических субстанций по форме частиц основной фракции

Источник

Физико-химические свойства порошкообразных лекарственных препаратов

Форма и размер частиц

Порошкообразные лекарственные препараты состоят из частиц различных размеров и форм. Отдельные частицы представляют собой кристаллы (реже аморфные вещества) или их конгломераты. Они могут быть анизодиаметрические (несимметричные) и изодиаметрические (симметричные). К анизодиаметрическим относят палочки, иголки (длина превышает поперечные размеры), пластинки, чешуйки (длина и ширина больше толщины). Симметричные частицы представляют собой шаровидные образования, правильные многогранники и т.д.

Форма и размер частиц у кристаллических препаратов зависят от структуры кристаллической решетки и условий кристаллизации. Для измельченных растительных материалов определяющими факторами являются способ измельчения и анатоморфологические особенности измельчаемых органов. Размеры частиц варьируются в широких пределах.

Плотность порошка

Знание массовой плотности крайне важно для определения технологических (объемных) характеристик препаратов. Численно равна массе (в килограммах), заключенной в единице объема (в кубических метрах).

Удельная поверхность порошка

Удельная поверхность напрямую зависит от степени дисперсности порошков. Знание этой величины помогает определять количество увлажнителя для процесса гранулирования. Она выражается отношением суммарной поверхности всех частиц (в метрах квадратных) к единице массы (в килограммах). Определяется поверхностномером методом воздухопроницаемости.

Истинная плотность

Данная величина является отношением массы препарата к его объему при нулевой пористости порошка. Нулевая пористость достигается путем прессования порошка в таблетку заданного объема массой в пределах 0.3-0.5г. Затем по формуле r=g/V вычисляют истинную плотность.

Внутреннее (контактное) трение

Данный коэффициент позволяет косвенно судить об абразивности таблетируемой массы. Чем выше значение коэффициента, тем более стойким к истиранию (износу) должен быть пресс-инструмент. Наименьшая абразивность — у веществ с длинной углеродной цепью и гранулированных масс со смазывающими веществами. Наибольший коэффициент трения — у растительных порошков, органических веществ с крупными кристаллами и неорганических солей.

Смачиваемость

Под этим понятием понимают способность порошкообразных препаратов взаимодействовать с жидкостью (лиофильность) и прежде всего с водой (гидрофильность). Смачиваемость имеет разную величину в зависимости от количества атомов кислорода или гидрофильных групп на поверхности частиц и интенсивности взаимодействия межмолекуляных сил.

В практическом отношении значение смачиваемости заключается в том, что в полученную из хорошо смачиваемых веществ таблетку легко проникает вода, ускоряя распадаемость таблетки.

Склонность к смачиванию поверхности порошков водой проявляется:

- Полным смачиванием – жидкость растекается по поверхности порошка.

- Частичным смачиванием – вода частично растекается по поверхности порошка.

- Полным несмачиванием – капля воды, нанесенная на поверхность, сохраняет форму, близкую к сферической.

Коэффициент фильности определяет лиофильность таблетируемых порошкообразный средств. Он представляет собой отношение удельной теплоты смачивания полярной жидкостью к удельной теплоте смачивания неполярной жидкостью. Выделение теплоты при образовании мономолекулярного слоя на поверхности твердой частицы называют теплотой смачивания.

Гигроскопичность

Если упругость паров воды на поверхности твердых частиц ниже, чем их упругость в воздухе, подготовленная к таблетированию масса начнет поглощать пары воды из воздуха и расплываться. Поэтому необходимо строго соблюдать условия хранения и подготовки к таблетированию.

Кристаллизационная вода

С наличием кристаллизационной воды в таблетируемых препаратах тесно связано явление «цементации». Также кристаллизационная вода определяет термические (отношение к температуре окружающей среды) и механические (пластичность, прочность) свойства кристаллов, оказывает существенное влияние на поведение таблетируемой массы под давлением.

Электрические свойства

При обработке и прессовании полярных порошкообразных препаратов зачастую возникает явление электризации. Поэтому при рассмотрении природы связи частиц в таблетках наряду с деформационными характеристиками необходимо рассматривать и диэлектрические. Для неполярных веществ явление электризации не наблюдается.

Технологические свойства порошкообразных лекарственных препаратов

Физико-химические свойства порошкообразных лекарственных препаратов определяют их технологические свойства.

Фракционный (гранулометрический) состав

Кристаллы лекарственных препаратов различаются не только размерами, но и разнородностью. Абсолютный размер частиц и фракционный состав таблетируемой массы варьируется в широких пределах и обычно состоит из 2-4 фракций. В связи с этим проверяется каждая серия препарата.

Порошки растительного происхождения наряду с химико-фармацевтическими имеют различную степень дисперсности. Гранулометрический состав определяют путем просеивания 100 г исследуемого вещества через вибросито, снабженного четырьмя последовательными стандартными ситами с отверстиями диаметром 0,7; 0,3; 0,2 и 0,1 мм. Просеивание проводят в течение 5 минут при частоте колебаний 340-360 в минуту. В качестве результата берется средний из 3-5 определений.

Знание фракционного состава таблетируемой массы помогает осуществить подбор оптимальных условий процесса таблетирования.

Пористость порошкообразной массы

Пористость порошкообразной массы зависит от размера и формы частиц. В свободно написанной массе частицы соприкасаются между собой отдельными участками поверхности (контактными). Пустоты могут составлять до 50-80% общего объема порошкообразной массы. От пористости таблетируемой массы зависит размер матрицы. Чем больше пористость, тем меньше плотность укладки и тем больший объём порошкообразного препарата.

Насыпная масса (Насыпной вес)

Отношение массы свободно насыпанного порошка (в килограммах) в единице объема (в кубических метрах). Насыпная масса зависит от влажности порошка, его плотности и пористости.

Этот показатель очень важен, так как в таблеточных машинах используется объемное дозирование порошка.

Определение насыпного веса можно производить двумя способами: непосредственным насыпанием порошка в матрицу известного объема, или насыпанием порошка в мерный цилиндр при легком постукивании до постоянного объема с последующим взвешиванием.

Знание насыпной массы и плотности порошкообразного препарата позволяет определить его пористость в процентах по формуле:

Где Кн – насыпная плотность (кг/м 3 ), d – плотность (кг/м 3 )

Относительная плотность

Зная плотность порошка и его насыпную массу, можно рассчитать относительную плотность (t) в процентах:

Относительная плотность характеризует долю пространства, которое занимает порошок. Порошки с симметричными частицами укладываются более плотно (t>40%), с несимметричными – более рыхло (t=12-40%) (увеличение пористости системы). Пористость — обратная величина относительной плотности. Её можно рассчитать по формуле П=100-t.

Коэффициент сжатия (уплотнения)

За способность к сжатию отвечают такие объемные характеристики порошков, как пористость, насыпная масса и относительная плотность. Коэффициент сжатия рассчитывается как отношение высоты порошка в матрице (H1) к высоте таблетки (H2).

На способность порошков к сжатию оказывают влияние форма частиц и их способность к деформации и перемещению по давлению.

Коэффициент сжатия определяют в матрице известных размеров при определенном давлении. При прессовании будет изменяться только высота столба порошка, так как в поперечном направлении он ограничен стенками матрицы. Значение коэффициента сжатия, равное 2, означает, что при расчетной толщине таблетки 2 мм потребуется матрица глубиной 4 мм, при значении Kсж = 3 при той же толщине таблетки потребуется матрица глубиной 6 мм.

Чем выше коэффициент уплотнения, тем больше времени тратится на прессование и большее усилие требуется на выталкивание таблетки из матрицы.

Сыпучесть (текучесть)

Для равномерного распределения матричного отверстия таблетируемой массой она должна обладать определенной подвижностью. Степень текучести порошка зависит от многих факторов, основными из которых являются влажность, форма частиц, дисперсность, электризованность, возникающая в результате трения частиц при скольжении, что приводит к налипанию частиц на стенки воронки.

Определение текучести в основном проводят на гранулятах изучаемых веществ. Для этого в стеклянную воронку с углом конуса 60° и носиком, срезанным под прямым углом на расстоянии 3 мм от конца конуса воронки, насыпают 100 г исследуемого гранулята. Воронка устанавливается на штатив, снабженный электровибратором с частотой 100 колебаний в секунду. Выходное отверстие воронки открывают одновременно с включением секундомера и измерят время, за которое весь порошок из воронки вытечет в подставленный снизу цилиндр. Проводят 10 измерений. Текучесть исследуемого гранулята определяется как средняя величина измерений, выраженная в граммах в секунду.

Также можно использовать коэффициент текучести, рассчитываемый по формуле:

Где t – среднее время вытекания порошка (с), r – радиус отверстия воронки (мм), 2,58 – константа, m – навеска гранулята (г).

Влажность

Влажность – содержание влаги в грануляте/порошке, выраженное в процентах. Влагосодержание определяют высушиванием исследуемого образца до постоянной массы при температуре 100-105°С. Для быстрого определения влажности используются экспресс-влагомеры. Где высушивание происходит под действием инфракрасного излучения.

Прессуемость порошков

Прессуемостью называют способность порошков к когезии под давлением с образованием прочных структурированных систем. От этого показателя зависит прочность таблетки после окончания прессования. Прессуемость выражают через прочность таблетки в килограммах на квадратный сантиметр или через коэффициент прессуемости (Kпр), рассчитываемый как отношение массы таблетки (P) к ее высоте (H).

Определение коэффициента прессуемости проводят на гидравлическом прессе при давлении 1200 кг/см 2 (120 МН/м 2 ) в матрице диаметром 9 мм для навесок 0.3 г и 11 мм – для 0.5 г. Перед проведением испытаний внутренняя поверхность матрицы и пуансоны протирают ватным тампоном, который смочен раствором стеариновой кислоты в ацетоне, а затем высушивают пресс-инструмент.

Прочность таблетки измеряют на специальных приборах в килограммах нагрузки. Знание значения коэффициента прессуемости позволяет прогнозировать требуемый диаметр матрицы для обеспечения точного соотношения между диаметром и высотой таблетки.

Сила выталкивания таблеток из матрицы

На преодоление сил трения и сцепления боковых поверхностей таблетки и матрицы требуется затратить определенное усилие. Данный коэффициент позволяет рассчитать количество добавляемых антифрикционных веществ (смазывающие или скользящие вещества).

Для расчета силы выталкивания таблеточная масса прессуется в таблетку с площадью боковой стенки 1 см 2 при давлении 120 МН/м 2 (1200 кг/см 2 ). Выталкивающее усилие нижнего пуансона регистрируют на манометре.

Количество порошка (P), необходимое для получения таблетки с площадью боковой поверхности 1 см 2 , находят по формуле:

Где r – радиус таблетки (см), S – площадь боковой поверхности таблетки (1 см 2 ), d – плотность вещества.

Источник