Растворителями твердых лекарственных веществ

Управление солюбилизационными характеристиками лекарственных веществ является одним из основных направлений в разработках современных систем доставки лекарств (Drug Delivery Systems) [22]. В этом направлении наиболее востребованы методы повышения растворимости и скорости растворения активных фармацевтических субстанций – лекарственных веществ (ЛВ). Растворимость играет существенную роль в действии лекарств, прежде всего предназначенных для перорального приема, так как максимальная скорость пассивного транспорта препарата через биологические мембраны – основной путь для поглощения ЛВ – зависит от проницаемости мембраны и концентрации раствора/растворимости. Учитывая, что

40 % выпускающихся лекарственных субстанций классифицируются как практически нерастворимые, а

85 % самых продаваемых препаратов в США и Европе принимаются перорально, актуальность исследований в данном направлении становится очевидной.

В настоящее время FDA принята система биофармацевтической классификации лекарств [24, 26] для прогнозирования биодоступности при пероральном приеме. Эта система основана на использовании соотношений параметров растворимости и проницаемости стенок желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Растворимость классифицирована на основании стандартов Фармакопеи США (USP) [23]. Так, лекарственное вещество считается хорошо растворимым, когда максимальная разрешенная его доза растворяется в 90 процентов его дозы проникает в кровоток при пероральном введении. Ниже приводятся основные классы ЛВ по критериям «проницаемость стенок ЖКТ – растворимость».

Класс I – высокая проницаемость, высокая растворимость. Эти соединения хорошо всасываются и скорость абсорбции, как правило, выше, чем выведение.

Класс II – высокая проницаемость, низкая растворимость. Пример: большинство нестероидных противовоспалительных средств. Биодоступность таких продуктов ограничена скоростью их растворения (кинетический барьер) и растворимостью (термодинамический барьер). К этому классу относится

> 30 % выпускающихся и разрабатываемых лекарств.

Класс III – низкая проницаемость, высокая растворимость. Пример: большинство антибиотиков бета-лактамного типа. Низкая скорость абсорбции ограничивает проникновение в кровоток, но препараты растворяются очень быстро.

Класс IV – низкая проницаемость, низкая растворимость. Пример: антигельминтики – альбендазол, карбендацим, фенбендазол; растительные флавоноиды – рутин, кверцетин, дигидрокверцетин. Эти соединения имеют низкую биодоступность. Обычно они плохо поглощаются слизистой оболочкой кишечника. К этому классу относится

10 % выпускающихся и разрабатываемых лекарств.

Таким образом, ЛВ, относящиеся к II и IV классам, нуждаются в технологиях повышения их водорастворимости. К этим классам относятся до 50 % разрабатываемых и выпускающихся фармацевтической промышленностью ЛВ.

Для повышения растворимости лекарств используют различные физико-химические подходы: уменьшение размеров частиц, модификация кристаллической структуры, получение твердых дисперсий ЛВ с наполнителями и т.д. [20, 18]. Так, при измельчении субстанций антигельминтных препаратов «карбендацим» (бензимидазолил-2-метил карбамат) и «альбендазол» (5-тиопропилбензимидазолил-2-метилкарбамат) в планетарно-центробежном активаторе АГО–2 в «жестких» условиях активации (40 – 60g) было показано не только уменьшение размера частиц, но также стабильность химической структуры, а именно, при сравнении ИК-спектров исходных и измельченных субстанций не было обнаружено изменений в расположении полос поглощения основных функциональных групп (NH, C = N, C = O, OCH3). В спектрах измельченных субстанций наблюдалось увеличение интенсивности этих сигналов, что позволило предполагать лишь о разрушении межмолекулярных водородных связей [11]. Изучение растворения исходного и измельченного образцов карбендацима в среде «желудочного сока» показало, что скорость растворения измельченной субстанции выше, нежели неизмельченной субстанции.

Однако, по нашему мнению, наиболее значимые результаты достигаются за счет перевода ЛВ в их водорастворимые соли (если ЛВ имеет выраженные кислотно-основные свойства), а также за счет включения молекул ЛВ в супрамолекулярные водорастворимые образования (межмолекулярные комплексы, мицеллы) со специально подобранными «вспомогательными» веществами.

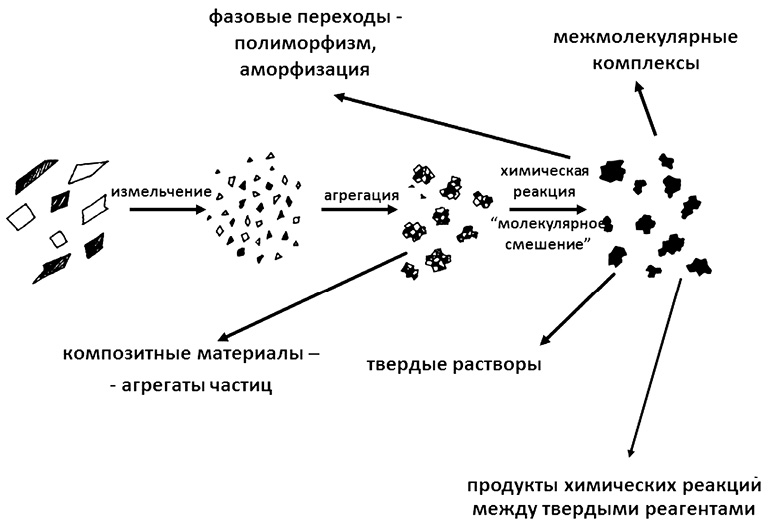

Механохимия является разделом химии твердого тела, в котором изучаются физико-химические превращения твердых веществ и их смесей в условиях интенсивных ударно-истирающих воздействий, обычно реализующихся в специальных мельницах. На рис. 1 показаны возможные пути трансформаций в смесях твердых веществ при их механохимической обработке [3].

Суть нашей технологии заключается в получении твердых дисперсий лекарственных веществ со вспомогательными веществами различной химической природы. Увеличение растворимости ЛВ и повышение эффективности фармакологического действия в зависимости от их физико-химических свойств достигается:

– образованием твердых дисперсий, в которых ЛВ диспергировано в молекулярной форме или находится в аморфном состоянии;

– образованием водорастворимых солей;

– образованием водорастворимых комплексов включения с полисахаридами по типу «гость-хозяин», а также мицелл.

Далее мы рассмотрим вышеуказанные случаи.

Рис. 1. Схема механохимических превращений в смесях твердых веществ (ЛВ + вспомогательные вещества) при их механической обработке ударно-истирающими воздействиями

Получение и свойства твердых дисперсий, в которых ЛВ находится в аморфизованном состоянии или диспергирована в молекулярной форме

Высвобождение в раствор фармакологически активного вещества из твердых лекарственных форм (порошков, таблеток и т.д.) во многом определяется скоростью растворения его кристаллической фазы. Однако многие фармакологические активные вещества крайне медленно растворяются в воде во многом за счет плохой смачиваемости и «прочности» кристаллической решетки. Очевидно, что получение твердых растворов – молекулярных дисперсий – таких веществ в хорошо растворимом наполнителе либо разупорядочение их кристаллических фаз будет способствовать ускорению процесса растворения. Именно этот принцип был применен нами к модификации антигельминтика карбендацима и ряда транквилизаторов бензодиазепинов – диазепама, оксазепама и медазепама, лекарственные субстанции которых практически нерастворимы в воде.

Для модификации солюбилизационных характеристик бензодиазепинов нами механохимическим способом были получены их твердые дисперсии с лактозой и микрокристаллической целлюлозой в весовых соотношениях 1:5, 1:10 и 1:15. В дифрактограммах механически активированных образцов наблюдалось резкое падение интенсивности рефлексов (без их заметного уширения) кристаллических фаз ЛВ вплоть до их полного исчезновения. Рефлексы веществ – наполнителей (лактозы и отчасти целлюлозы) претерпевали уширение, что свидетельствовало о накоплении дефектов и уменьшении кристалличности. К сожалению, методы термического анализа оказались неэффективны из-за относительно низких температур разложения веществ-наполнителей.

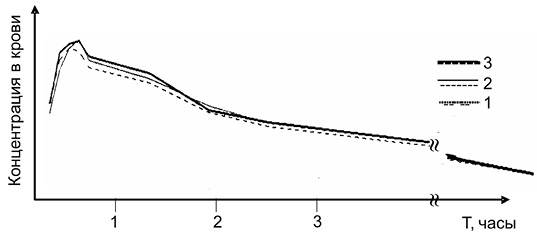

Проведенные исследования растворимости образцов продемонстрировали во всех случаях увеличение скорости растворения ЛВ в механохимически полученных образцах по сравнению со смесями, не подвергавшимися механохимической обработке и тем более измельченными исходными субстанциями [5]. Проведенные испытания биологической доступности образцов модифицированных препаратов оксазепама на лабораторных животных – кроликах – показали увеличение действующей концентрации оксазепама в крови и сокращение времени достижения ее максимального значения. Биодоступность оксазепама по сравнению с неактивированной смесью увеличивается в 1,56 ± 0,25 раза. Таким образом повышается эффективность действия лекарственного средства.

Получение и свойства твердых дисперсий, образующих водорастворимые соли ЛВ

Многие малорастворимые ЛВ обладают кислотными или основными свойствами и способны к ионизации в водных растворах и образованию соответствующих солей. Как правило, ионизированная форма является более гидрофильной и имеет более высокую водорастворимость. Многие ЛВ с целью повышения их растворимости выпускаются в виде их солей [9, 12]. Так, лекарственные вещества, имеющие основной характер, – в виде гидрохлоридов, а органические кислоты – в виде солей металлов или органических оснований. Соли получают реакцией жидкофазной нейтрализации с последующим выделением (сушкой). При этом требуются большие объемы растворителей, громоздкое оборудование, значительные производственные площади. Кроме того, в процессе сушки возможно разложение целевого продукта.

Рассмотрим возможности этого подхода на примере ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Малая растворимость в воде ( Примечания:

Cmax – максимальная концентрация в крови;

Tmax – время достижения максимальной концентрации в крови;

AUC – площадь под фармакокинетической кривой, в относительных единицах;

* – навески препаратов взяты в эквивалентных по действующему веществу концентрациях.

Рис. 3. Фармакокинетика препаратов «АСК – Na2CO3» и «Аспирин + С» при разных способах приема препаратов. Прием раствора таблеток «Аспирин + С» (1), раствора таблеток нашего препарата (2) и таблеток нашего препарата без предварительного растворения (3) в эквивалентных по АСК дозах

В соответствии с действующими правилами нами были разработаны фармакопейные статьи на таблетки и субстанцию, проведены фармакологические испытания [1, 2] и препарат зарегистрирован для применения в РФ.

Композиция состава АСК/CaCO3 = 78/22 вес. % также представляет значительный интерес. Она обладает высокой химической стабильностью при хранении и меньшей гигроскопичностью, но замедленной скоростью растворения. Методом прямого прессования из нее были получены таблетки с двумя дозировками АСК – 0,1 г (вес таблетки 0,128 г) и 0,5 г (вес таблетки 0,64 г). По своим характеристикам – химическая чистота, время растворения, кислотонейтрализующая емкость (для таблеток по 0,5 г) – эти таблетки соответствуют требованиям USP к так называемым «буферированным» таблеткам ацетилсалициловой кислоты. Разработанный нами препарат, получивший название «Антиагрегин», показал при сравнительных опытах с применяемыми в медицинской практике импортными препаратами практически равнозначную эффективность и безопасность для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (табл. 2).

Сравнительные характеристики разработанных в ИХТТМ СО РАН растворимых таблеток и их импортных аналогов

Источник

Растворителями твердых лекарственных веществ

Формы выпуска лекарственных препаратов.

Часть 3. Жидкие лекарственные формы

Жидкие лекарственные формы — это форма отпуска лекарств, получаемых путем смешивания или растворения действующих веществ в воде, спирте, маслах и других растворителях, а также путем извлечения действующих веществ из растительного материала. По своей физико-химической природе все жидкие лекарственные формы являются свободными всесторонне дисперсными системами, в которых лекарственные вещества равномерно распределены в жидкой дисперсионной среде.

Распространенность жидких лекарственных форм в медицинской практике объясняется тем, что они позволяют:

— регулировать биологическую доступность, скорость высвобождения и всасывания лекарственных веществ (быстрое высвобождение и всасывание обеспечивают растворы для инъекций, клизмы;

— снижать сильнораздражающее действие ряда веществ (бромидов, йодидов, салицилатов, хлоралгидратов и др.), проявляемое в форме порошков;

— улучшать органолептические свойства препарата (вкус, цвет, запах), что особенно важно в педиатрии и гериатрической практике.

Кроме того, жидкие лекарственные формы способны обеспечивать:

— разнообразие путей введения (внутрь, наружно, в виде инстилляций, инъекций, ионофореза и др.);

— точность дозировки (особенно в случае применения истинных растворов);

— портативность некоторых видов упаковки (ампулы, флаконы для капель и др.);

— удобство применения. Жидкие лекарственные формы могут обеспечить местное (локальное) действие лекарственных веществ, например, при назначении примочек, а также общее (резорбтивное или рефлекторное) действие на организм, например, растворы для инъекций, растворы ректального применения.

Классификация

Вот основные виды жидких лекарственных форм:

- Растворы

- Микстуры

- Настои и отвары

- Настойки

- Капли

- Суспензии (взвеси)

- Эмульсии

- Сиропы

В зависимости от степени измельчения дисперсной фазы и характера связи ее с дисперсионной средой (растворителем) различают следующие физико-химические системы: истинные растворы низко и высокомолекулярных соединений, коллоидные растворы (золи), суспензии и эмульсии.

Некоторые лекарственные формы могут представлять комбинированные дисперсные системы — сочетание основных типов дисперсных систем (настои и отвары, экстракты и др.).

Поговорим о РАСТВОРАХ

Растворы — жидкая лекарственная форма, полученная растворением жидких, твердых или газообразных веществ в соответствующем растворителе. По дисперсологической классификации растворы — свободнодисперсные системы с жидкой дисперсионной средой.

В фармацевтической практике на долю растворов приходится в среднем до 30% общей рецептуры аптек. Большой удельный вес растворов, как и всех жидких лекарственных форм, объясняется рядом их преимуществ перед другими лекарственными формами.

В зависимости от степени измельчения дисперсной фазы и характера связи ее с дисперсионной средой (растворителем) различают следующие физико-химические системы:

— истинные растворы низко- и высокомолекулярных соединений,

— коллоидные растворы (золи),

— суспензии и эмульсии.

Отдельные лекарственные формы могут представлять комбинированные дисперсные системы — сочетание основных типов дисперсных систем (настои и отвары, экстракты и др.).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТВОРОВ

Растворы бывают:

— ненасыщенные,

— насыщенные

— пересыщенные.

Ненасыщенным называется раствор, у которого граница растворимости не достигнута.

Насыщенный раствор — это раствор, содержащий максимально возможное при определенных условиях количество вещества.

Пересыщенный — это раствор, в котором содержится растворенного вещества больше того количества, что соответствует его нормальной растворимости при данных условиях.

Такие растворы характеризуются полной гомогенностью благодаря одинаковым размерам частиц растворенного вещества и растворителя и отсутствию поверхности раздела между ними.

Истинные растворы – это однофазные дисперсные системы. Они характеризуются большой прочностью связи между растворенной жидкостью и растворителем. Растворенная жидкость (вещество) в дальнейшем не отличается от растворителя, остается равномерно распределенной в растворителе.

Истинный раствор сохраняет гомогенность неопределенно долгое время, если только в нем не происходит никаких самопроизвольных вторичных процессов (гидролиз, окисление, фотосинтез).

Истинные растворы бывают ионно-дисперсными и молекулярно – дисперсными. Размер частиц в первых составляет менее 1нм, а растворенное вещество находится в виде отдельных гидратированных ионов и молекул в равновесных количествах.

Истинные растворы всегда прозрачны, они не должны содержать взвешенных частиц и осадка. Особенностью истинных растворов является то, что они гомогенны даже при рассматривании в электронный микроскоп.

К этой группе относятся растворы электролитов и неэлектролитов (глюкоза, натрия хлорид, магния сульфат, спирт и т.д.).

Коллоидный раствор – это гетерогенные дисперсные системы с величиной частиц дисперсной фазы от 0,001 до 0,1 мкм. Частицы дисперсной фазы коллоидных растворов состоят из агрегатов атомов и молекул, называемых мицеллами. Мицеллы, как правило, нельзя рассмотреть с помощью обыкновенного микроскопа, но они видимы в ультрамикроскопе — светящиеся точки, находящиеся в беспрерывном движении (броуновское движение).

В отличие от истинных растворов золи обладают очень малым осмотическим давлением и, как следствие, высокой степенью лабильности.

В аптеке ярким представителем коллоидных растворов является Протаргол, он представляет собой коллоидный препарат оксида серебра, защищенный продуктами гидролиза белка. Содержание серебра в препарате 8-9%.

Суспензии (suspensio) — это такие системы, которые состоят из раздробленного твердого вещества и жидкой фазы. Размер частиц в них колеблется от 0,1 до 50 мкм и более (грубодисперсные системы). Суспензии гетерогенны, но в отличие от коллоидных растворов это мутные жидкости, частицы которых видны под обычным микроскопом. Частицы жидкости задерживаются даже крупнопористыми фильтрующими материалами. Они не склонны к диализу и диффузии.

Про суспензии еще можно сказать так: жидкая лекарственная форма, содержащая в качестве дисперсной фазы одно или несколько измельченных порошкообразных ЛВ, распределенных в жидкой дисперсионной среде.

По дисперсиологической характеристике: суспензии — свободные, всесторонне дисперсные системы с твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой. В качестве дисперсионной среды может быть вода, этиловый спирт, жирные масла, синтетические органические растворители: пропиленгликоль, полиэтиленгликоль и др. В аптечной практике чаще всего используют воду, спирт, глицерин.

Достоинствами этой лекарственной формы являются:

- разнообразие способов и удобство приема (жидкая ЛФ);

- регулирование терапевтического эффекта: увеличение по сравнению с порошками и таблетками и пролонгирование в сравнении с растворами;

- возможность корригирования вкуса, запаха и цвета ЛВ, что весьма важно для детской практики;

- возможность отпуска в виде сухих полуфабрикатов (порошков или гранул) — так называемые “сухие” суспензии.

Недостатки связаны с гетерогенностью:

- нестабильность:

По эффективности терапевтического действия и скорости наступления эффекта суспензии занимают промежуточное положение между порошками и растворами.

Суспензий в аптечном ассортименте очень много: суспензия Мотилиум, суспензия Энтерофурил, порошок для приготовления суспензии Аугментин, порошок для приготовления суспензии Клацид и многие другие.

Эмульсии- представляют собой дисперсные системы, в которых и дисперсная фаза, и дисперсионная среда представлены взаимонерастворимыми или мало взаиморастворимыми жидкостями.

Эмульсии относятся к грубодисперсным системам, в которых размер дисперсных частиц (капелек) колеблется в пределах от 1 до 150 мкм, но в некоторых случаях они бывают и более высокодисперсными.

Это однородная по внешнему виду жидкая лекарственная форма, состоящая из взаимно нерастворимых тонкодиспергированных жидкостей, предназначенная для внутреннего, наружного или парентерального применения. Эмульсии стабилизированы эмульгаторами.

Является гетерогенной системой. Одна из жидкостей находится в виде мельчайших капель – дисперсная фаза; другая жидкость, в которой эти капли распространены – дисперсионная среда.

Эмульсии могут быть типа масло/вода и вода/масло. Для приготовления эмульсий используют:

- персиковое,

- оливковое,

- подсолнечное,

- касторовое,

- вазелиновое и эфирные масла,

- рыбий жир,

- бальзамы

- и другие несмешивающиеся с водой жидкости.

При отсутствии обозначения масла в эмульсии используют персиковое, оливковое или подсолнечное масло.

При отсутствии указаний о концентрации для приготовления 100 г эмульсии берут 10 г масла. Выбор эмульгатора и его количество зависят от природы и свойств эмульгатора и масла, а также от концентрации эмульсии.

Эмульсии предназначены в основном для маскировки неприятных органолептических или раздражающих свойств некоторых веществ. Назначение масла или масляного раствора лекарственных веществ в виде эмульсий ускоряет их действие. Жиры интенсивно гидролизуются ферментами ЖКТ.

Достоинства эмульсии:

- возможность совмещения в одной лекарственной форме несмешивающихся жидкостей

- маскировка неприятного вкуса

- устранение раздражающего действия

- обращение фаз – изменения типа эмульсии вода в масле – масло в воде.

Классификация эмульсий

По применению:

- внутреннего применения

- наружного применения

- инъекционного применения (только в заводских условиях)

По типу эмульсии:

- прямые м/в

- обратные в/м

Масляные эмульсии агрегативно неустойчивы из-за избытка свободной поверхностной энергии на границе раздела масло-вода. Происходит слияние капель масла – коалесценция, а затем расслаивание. Поэтому для масляных эмульсий необходим стабилизатор, который называется эмульгатором.

Эмульгаторы – вещества, стабилизирующие систему из двух несмешивающихся жидкостей и способствующих эмульгированию, они обеспечивают агрегативную устойчивость системы.

Давайте, коллеги, вспомним, какие у нас есть эмульсии. Первое, что приходит в голову – это эмульсия Эспумизан L, эмульсия Динолак, эмульсия Бензилбензоат, ну и конечно, многие другие.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ

Многие жидкие лекарственные формы представляют собой комбинированные дисперсные системы. К ним относятся водные извлечения и экстракты из растительного сырья. Действующие вещества находятся в них в растворенном виде или в виде тонких эмульсий или суспензий. Комбинация разных агрегатных состояний лекарственных препаратов в жидкой фазе получается в сочетании в таком растворе веществ с разной степенью растворимости частиц.

Качественные водные извлечения получают путем экстрагирования, в результате которого получают три группы вытяжек: отвары; настои, приготовленные холодным способом; настои, приготовленные горячим способом.

Коллеги, давайте разберем еще несколько лекарственных форм. Поговорим о каплях.

Это жидкая лекарственная форма, предназначенная для внутреннего или наружного применения, дозируемая каплями. Как дисперсные системы капли представляют собой растворы истинные, растворы коллоидные, суспензии, эмульсии.

Капли классифицируют по способу применения:

— для внутреннего применения;

— для наружного применения.

Капли для внутреннего применения чаще всего представляют собой растворы лекарственных веществ в воде, настойках, экстрактах и других жидкостях.

Преимуществом капель для внутреннего употребления перед микстурами является высокая концентрация действующих веществ. Поэтому капли иногда называют концентрированными микстурами.

Капли бывают для наружного (глазные, ушные, назальные) и внутреннего (например, капли нитроглицерина) применения. Капли дозируются с помощью каплемера-дозатора, устанавливаемого во флаконе

Лекарственные формы (суспензии, эмульсии, растворы), дозируемые каплями широко представлены в аптеке: Санорин эмульсия капли в нос, Эспумизан эмульсия капли для приема внутрь, Зиртек капли для приема внутрь и многие другие.

Концентрированные водные растворы сахарозы, которые помимо действующих веществ могут содержать фруктовые пищевые экстракты.

Сиропы — густые, прозрачные жидкости с характерным вкусом и запахом (в зависимости от состава).

Сиропы представляют собой концентрированные растворы сахарозы в воде (до 64%) и перебродивших ягодных соках, а также смеси их с растворами лекарственных веществ, настойками и экстрактами. Это густые жидкости, имеющие в зависимости от состава характерный вкус и запах.

Сиропы принимают внутрь, особенно широко их используют в педиатрии для коррекции вкуса лекарственного средства. Сиропы обладают более выраженным лечебным эффектом по сравнению с твёрдыми лекарственными формами.

У нас на аптечных полках стоит огромное количество сиропов: сироп Синекод, сироп Лазолван, сироп Кларитин, сироп Зайчонок и др.

Коллеги, сегодня мы подробным образом вспомнили жидкие лекарственные формы. Поговорили о преимуществах и недостатках каждой формы выпуска, об особенностях химического состава, о дисперсных системах.

Источник